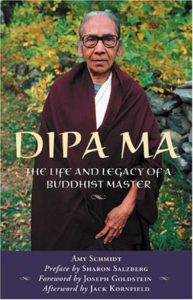

蒂帕嬷原名为那妮.巴拉.巴如阿(Nani Bala Barua),

出生于位于现今称为孟加拉邦的吉大港平原的一个村子里。当地佛教文化的传承一直上溯到佛陀的时代,未曾有断。但是到蒂帕嬷出生的时候,禅修的传统在她的部落里几乎不存在了,虽然他们仍然遵循佛教的仪轨和传统。

尽管从小就对佛教有强烈的兴趣,蒂帕嬷和当时的大多数亚洲妇女一样没有什么机会进行正式的修行。然而在中年时她全身心地投入禅修,在短期内获得甚深的内观证悟。她找到将家庭生活融入修行的办法并教导如何在日常生活中修习正念的技巧。

蒂帕嬷对西方世界影响甚大,一部分是因为她和内观禅修社(InsightMeditation

IMS教师米雪儿.麦克当纳施密斯 (Michele McDonald-Smith

对于下决心修行却无法离开家庭和工作去住到寺院里的在家人,蒂帕嬷是一个生动的榜样。甚至她的名字都暗示了她作为一个证悟的家长的身份。“蒂帕嬷”意为“蒂帕的母亲”。

蒂帕嬷的早年生活和东孟加拉乡村女孩的生活轨迹没有不同。十二岁,她嫁给了拉加尼.巴如阿(RajaniRanjan

蒂帕嬷抚养她的弟弟,生育了女儿蒂帕(Dipa),同时照顾她的丈夫。然而在她四十六岁,比觉(Bijoy)已长大成人离开了家后,丈夫拉加尼却突然去世。蒂帕嬷彻底垮了。几年的时间里蒂帕嬷由于高血压和心脏病,卧床不起,几乎不能照顾她自己和她女儿。她觉得如果她不能找到办法从悲痛中解脱出来,她不久也会死。她于是转向学习禅修,确信这是唯一能拯救她的道路。

不久她梦见佛陀对她轻声诵了法句经里的一段经文:“由爱故生忧,由爱故生怖,若离于爱者,无忧亦无怖”。蒂帕嬷从梦中醒来,

决定要全身心投入禅修。她把丈夫留下的一切都交给邻居并托他们照料女儿,然后来到仰光的卡马宇(Kamayut)

在那个中心的第一天清晨,蒂帕嬷得到一个房间和一些基本的禅修指导,并被告知下午晚些时候去禅修大厅报道。接下来在她当天坐禅的过程中,她的定境迅速加深。下晚时,在去禅修大厅的路上,她突然发现自己无法移动。有几分钟的时间,她居然不能抬脚,这让她非常困惑。她终于发现原来有一条狗牢牢地咬住了她的腿,死不松口。令人惊奇的是,在短短的几个小时的禅修中,她的定力已如此深厚以至于她没有感到疼痛。最终几个出家人来将狗给拉开了,蒂帕嬷不得不去医院注射狂犬疫苗,然后回家休息。

一回到家,她的女儿怎么也不让她再离开了。蒂帕嬷具有个性鲜明的的实用主义和和适应能力,她意识到自己的求道之路将不得不采取不同的方式。她遵照去中心闭关时得到的指导,在家里耐心地禅修,努力地做到对每一刹那的念住。

几年后,一个住在附近的家族友人,同时也是佛教导师的出家人慕宁达(Anagarika Munindra)鼓励当时已五十三岁的蒂帕嬷去他所在的禅修中心,当时慕宁达正在那里接受著名禅修导师马哈希尊者的指导。在那里不到三天,蒂帕嬷就进入了更深的定境,睡眠和饮食的欲望都消失了。接下来的几天中,蒂帕嬷经历了“内观进阶”中在证悟前的各个经典阶段,接着在证到初果的时刻,她的血压回到正常,心脏的悸动次数也大大的减少了。曾经虚弱到不能爬楼梯的她现在充满了健康的活力。正如佛陀在她梦中预示的那样,她背负多年的忧怖消失了。

那一年剩下的日子里,蒂帕嬷往返于家和禅修中心之间,迅速地到达了证悟的更高阶段。(依照《清净道论》,南传佛教承认证悟中称为四果的四个阶段,每一个阶段都有特殊的可清楚认知的心理变化)。认识蒂帕嬷的人对她的变化大为惊奇。她从一个病泱泱的哀伤的女人变为一个平静,顽强,健康,容光焕发的人

受到蒂帕嬷变化的激励,她的朋友和家庭成员包括她的女儿和她一起加入禅修中心。第一个参加的是蒂帕嬷的妹妹荷嬷。尽管荷嬷有八个孩子,其中五个还住在家里,她想办法挤出时间和姐姐一起禅修了近一年。在学校放假的时候,这两位中年母亲要照料六个孩子。她们如一个大家庭那样住在一起,但是却遵守严格的闭关守则:

一九六七年,缅甸政府要求所有外国人离开缅甸。尽管一些出家人向蒂帕嬷保证她可以拿到特殊许可而留下来(这对于一位在社会上几乎没有地位的寡妇和单身母亲是从未有过的荣誉),

她们的新家的居住条件就是以加尔各答的标准来看也是很糟糕的,她们住在市中心一家金属研磨铺上面的一间小屋里,没有自来水,灶只是地板上的一个煤炉,要和其他家庭共用厕所。蒂帕嬷睡在一张薄薄的草垫上。

不久从缅甸来了一位有成就的禅修导师的消息传了开来。那些想在家务缠身中修行的妇女们来到蒂帕嬷的居处寻求指导。她满足她们的愿望,给予她们能充分利用全部生活的个别指导,不因为繁忙而有所妥协。

蒂帕嬷指导在家人的经历实际早在缅甸就开始了。她早期的一个学生,玛拉提,是一个寡妇和带着六个幼年子女的单身母亲。蒂帕嬷为玛拉提设计了可以不离开她孩子们就能修行的课程,

在加尔各答,蒂帕嬷一次又一次地面对类似的情形。苏地帕提一面要照料有精神病的儿子和瘫痪的母亲,一面要做小生意。蒂帕嬷给予了她内观的指导,但是苏地帕提坚持说她有太多的家庭和生意上的事情,无法抽出时间来禅修。蒂帕嬷告诉苏地帕提当她发现自己在想着家庭和生意时,要念住于“想”。“众生永远不能解决他们所有的问题,”蒂帕嬷教导,“唯一的办法是将念住带到你当下正在经历的苦受上,不管它是什么。如果你哪怕一天里只能禅修五分钟,也一定要去做。”

在第一次会面时,蒂帕嬷问苏地帕提是否能在此时此地禅修五分钟。“我就和她一起坐了五分钟”,苏地帕提回忆道,“然后她就给予我禅修指导,尽管我说了我没时间。不知怎么地,我能在一天里抽出五分钟,我就照着她的指导做。从那五分钟里,我得到很大启发,我逐渐能够抽出越来越多的时间来禅修,不久我就一天禅修几个小时,直到晚上,有时在工作做完后,整夜打坐。我找到了我从未认为自己会有的时间和精力。”

另一个印度学生,迪帕克,记得蒂帕嬷和他开玩笑:“哦,你从办公室来,你心里一定很忙。”

家庭妇女们在蒂帕嬷指导下的修行可能和寺院的要求一样多。慈爱但是严厉,蒂帕嬷要求学生和她一样持五戒并且每晚只睡四小时。学生们每天禅修数个小时,每周要多次向她汇报,并在她鼓励下做独自的闭关。约瑟夫.

葛斯坦(Joseph

蒂帕嬷的修行道路并不限于一个特定的场所,导师,生活方式或者类似寺院的形式。世界是她的寺院。抚育子女和教导他人就是她的修行。她将家庭和禅修融为一体,内心坚定地拒绝在生活中树立籓篱.

蒂帕嬷不仅仅成为像她的一位学生所称呼她的那样:“家庭主妇的守护神”,而且也是和修行融为一体的的示范,而不只是”去修行”。对蒂帕嬷来说,修行无处不在,无论何时,无论何地,都是完全的觉醒。她是“心的本质是觉知”的活生生的例子。约瑟夫.

“她的心里没有分别”, 禅修老师杰奎琳·曼德尔(Jacqueline Mandell

她鼓励她的学生们利用每一个瞬间,强调要把正念注入诸如做饭,熨衣服,谈话等等的日常活动。她经常讲整个正念之道就是觉知你当下在做什么。

“永远要知道你正在做什么,”她会说,“你不能将禅修和生活分开”。

有些导师的言辞特别有力,但是蒂帕嬷如曼德尔(Mandell)所说:“她的灵敏的注意力:从对禅修的教导转到照顾外孙,再转到端茶上,都是简单的显现:一切在她的自然的方式下看起来都很普通”

尽管蒂帕嬷对于教授从不吝啬,但是她经常是沉默的或说很少的几句话;她的学生们在她的沉默和围绕着她的不可动摇的祥和中找到了皈依。

到1989年蒂帕嬷去世时,

她在加尔各答有几百个学生,另外还有一大群西方弟子。从早到晚来访者川流不息。她从没有拒绝任何人。当她女儿劝她给自己多留点时间时,蒂帕嬷回答说:“他们渴求佛法,让他们来吧”

蒂帕嬷那无时无刻的正念和直接的教导令人难忘,但她也通过祝福和加持来传播佛法。每天早晨从起床的那一刻开始,她祝福她接触的每一样东西,包括动物和不能动的物体。她为每一位遇到的人从头至足加持,向他们吹气,唱诵并抚摸他们的头发。她的学生们记得沐浴在爱中,感觉是如此的强烈和深沉以至于他们不想终止。蒂帕嬷的一位学生桑迪马苏第直到今天还随身带着她的相片,放在贴近心口的衬衣口袋里。每日数次,他取出相片以帮助他回忆她的教导,并向她致敬。自从蒂帕嬷去世后,他每天都这样。

在家的修行者经常感到在禅修和家庭,工作及社会责任间难以调和。我们知道将这两方面分开并侧重某一方面并不能解决问题,但是我们还是很容易迷失在此窘境中。也许蒂帕嬷的形象可以常驻在我们心间,提醒我们并不需要选择。任何窘境都可以看作是一个礼物,激励我们一次次地找到包容在慈悲心里的中道。对这种挑战的应对也许会产生一种适合世俗生活的修行方式,体现出我们随时随地都可以生活在佛法中。