作者归档:夕阳

睡着的预言家:爱德加·凯西

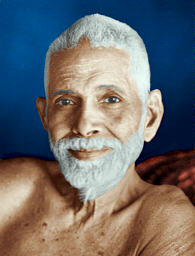

拉玛那·马哈希(Ramana Maharshi)简介

图文来自网络

著名灵性大师 拉玛那·马哈希(Ramana Maharshi)简介

“与其沉迷于猜测,不如当下寻找永远在你之内的真理!”

“和平是你的自然状态,是心智阻碍了你的自然状态。当心智消亡,你便会了悟永恒的和平。”

“问:如何收摄心智?

答:如果了悟自性,那就无心可收了。当心智寂灭,自性自然辉耀。悟道者的心智可能是活跃或者不活跃;自性独自存在。因为心、身、世界皆不离自性,不能独立于自性之外。它们能相异于自性吗?只要觉知到了自性,一个人何必担忧这些幻影?它们如何能染着自性?”

印度灵性大师拉玛那·马哈希(Ramana Maharshi),印度上世纪彻悟本心的究竟觉者,国内读者的了解尚少,但在印度和欧美地区,拉玛那的影响力非常深远,他的悟境被誉为达到了与佛陀、老子、耶稣基督共通的高度。他的教诲高妙玄远、简单有力,众多灵性导师都深受其影响。《回到你心中》一书是国内有关其人的第一本书。他的修行思想是直指内心的,意在指导人们向内心发掘,认清自我,并以此获得最终的宁静和友爱。 拉玛那·马哈希及其追随者克里希那穆提.艾亚尔都是得到自觉的灵。

拉玛那·马哈希1879年出生,1950年卒于自己所建立的禅修院里。他在17岁时经历了第一次灵性体验,忽然参透生死。有一天,他独自坐在叔叔家中的一个房间里,突然一种死亡的恐惧极其真实而暴烈地攫住了他。马哈希一直是个健康的孩子,当时也毫无病痛,然而他却感觉到他在刹那间就要死去了。这状况突如其来,也毫无征兆。此刻的马哈希在震惊之中,既不去追究这恐惧的由来,也不想求助于任何人。相反地,他声色不动,在当下独自面对这巨大的危机。他后来自述道:这死亡的恐怖在震惊中将我的心智驱转向内了。我在心中自问:“现在死亡来了。这意味什么?是什么要死去了?这肉身死去了。”而我即刻便戏剧性地演出这死亡的发生。我模仿死尸将四肢平伸,仿佛全身僵冷地躺下,以便在更大的实感中参问。我闭口屏息以防发出任何声音,或说出“我”或是其他的字眼。“那么,”我对我自己说,“这肉身已死。它将被人送去火葬场烧成灰烬。然而在这肉身死亡之后,我死了吗?这肉身是我吗?它静默而无知觉,然而在它之外,我却感觉到我的人格完全的活力,以及在我之内的‘本我’的声音。所以我原是超越肉身的精神。肉身死去,然而超越肉身的精神却不为死亡所触及。这即意味我原是永生不死的精神。”这整个过程并非缓滞的动念,而是活生生的真相的灵光乍现,几乎不假思索地为我所直接体验。“本我”原来真实不虚,是我当下唯一的实相,而一切关乎肉身的有意识活动都流入这“本我”。从此“本我”或自性便在一种强大的引力之中定于自身。死亡的恐惧永远消失了。从此我与自性合一,永不退转。念头可能仿佛乐曲中的各种音符来来去去,然而“本我”有如衬底的基本音韵化入了所有其他音符,恢恢不散。无论肉身处于谈话、阅读或是他事之中,我依然定于“本我”。

马哈希就如此一悟顿至实相了。一般而言,修行人初逢实相的经验往往是刹那间事,神妙的觉受在惊鸿一瞥之后便飘然而去,只留下恍然而惘然的回忆。马哈希却有如风吹花开,自然顿悟,而且一悟永悟,了达究竟解脱。他解释,在撒哈佳(Sahaja,意为自然)无念三昧之中,自我已经断灭,如河流流入自性的大海而消失于无形,在此境之中个人已与自性浑然合一。

马哈希成道之后对世俗活动完全失去兴趣,又不事生产,以此不见容于家人。六周后他离家独自登上阿鲁那佳拉(Arunachala)圣山,此后终生不再离开。起初他几乎完全脱离了色相世界的一切活动,长时期沉浸在自性遍觉遍照的存在之中,对肉身的存活亦毫不关心。由于有求道者前来向他请益,他才以少量的食物维持住肉身传道。后来来自印度与世界各地的弟子逐渐增多,形成了道场,此后他便开始了五十年如一日的灵性教导。由于马哈希是究竟的觉者,他的教导超越了各宗教间的界限,而呈现出平等雍容的整合。他常在默坐之中以大能启迪弟子内蕴的自性,认为沉默就是最铿锵有力的说法;然而为了解答弟子在修行上的种种问题,他也开口做出详尽的回答。他平视各种修行路线如持咒、瑜伽、禅定等等,并以精辟的解说指出这些方法都意在平息心念,最后仍是归向自性的了悟。

他最主要也最闻名于世的教导,则是一条引入直接契入自性的智慧之路。当弟子提出不切实际的问题时,马哈希总是说先去知道你自己,再去了解其余,以此方式简单地将他推向对自己真身的探究。这智慧修行的法门在形式上单刀直入,只是去参问“我是谁?”它的意义在于集中心力去发现自我所从生的本源,而这本源就是自性。在参问之后也不须由心智来回答,只需要保持平静,让真正的答案自然而然地浮现。事实上它并不是心智或自我所能做的,因为自我并非我们的真性。它真正的涵义是自性在参问它自己,了悟它自己。

卡尔·荣格曾有过如此描述:

马哈希尊者是印度大地真正的儿子,他既真诚而又非凡。在印度,他是圣洁的世界里最圣洁的所在。

在他的教诲之中,我们可以找到全印度最纯净的东西,带着自在世界和自由人类的气息,恰似一首千禧赞歌。这首赞歌只有一个独一无二的终极主题,它在时间的光芒中不断以印度精神来激发自己。它最新的化身,就是拉玛那?马哈希尊者。

对于人和神的观念,拉玛那的观点给西方人以猛烈的打击。正如他所说的,这是一个具有东方色彩的意识,它超越了西方心理学所能触及的范畴。心理学只能承认,在它自身的领域里无法提出这种思路。然而,印度人却早就知道,作为精神之源的角色,“自性”和“神”是无差别的,人住在自性里面,就是与神同在,甚至也可以说,他就是神本身。

西方的扩张式文化确实可以消除很多弊端,它看上去十分有效。但回顾这一过程,我们却是以灵性文化的损失作为代价,这实在太昂贵了。居住在窗明几净的房子里固然舒适,但这并没有回答另外一个问题:到底谁才是房子的居住者?他的灵魂是否也享受到了与外在生活环境同样整洁有序的礼遇?

人一旦开始了对外部事物的追求,他就将永不满足,尽管生活的真正所需不多,但他却追求得越来越多,而且仅仅出于偏见,他认为这些外在的东西永不足够。他完全不知道,抛开所有外在成就之后,在内心里,他仍然是那个可怜虫,当他有了一辆汽车却发现人家有两辆的时候,他仍然会抱怨自己的贫穷。的确,人的外在生活可以实现很多进步和美化,但是,当内心的那个自己跟不上这一切的时候,它们就失去了意义。

全部生活所需的所有东西,就是喜乐的来源,这是理所当然的。但是,在这之上,内心里面的那个人发出了抱怨之声,抱怨没有任何外在的产品能够让他满意。在追逐“精彩事物”的过程中,这种声音越被漠视,内心中的那个人就越会成为各种厄运和不幸的源头。外在化的倾向导致了难于救治的苦难,但既然每个人都是这样的,所以也没有人会理解一个人为什么会痛苦不堪,没有人会对自己的贪得无厌感到奇怪,却把它视作天性。没有人意识到灵魂的偏食已经导致了严重的失衡,这就是西方文明的病因,在把贪婪的恶疾传染给全世界之前,它绝不会止步。

所以,尽管这只是拉玛那用自己的语言表述出来的信念,东方智慧还是给了我们良多启示。他提醒我们,我们文化中某些与之相类似的东西被遗忘了,并把我们的注意力引向已经被我们抛在一边的东西上,比如,我们内心中的那个人的命运。

拉玛那尊者的教导,不仅对印度人很重要,对西方亦是如此。它对全人类非常有益,对于那些不知不觉地在混乱中沉沦的个人来说,也未尝不是一种警醒。