中式庭院-在庭院中,时光的脚步慢得像一首小诗

人性复杂,保持真诚!

四种肾虚

以喜欢的方式去生活

我们永远都有重塑和改变自己的能力

音乐:天亮以前说再见

心宽

马斯克谈“性” –那只是神经系统追求多巴胺的反应,现代人类已经成了“半人半机器”的生物。

音乐-三声万物

中式美学

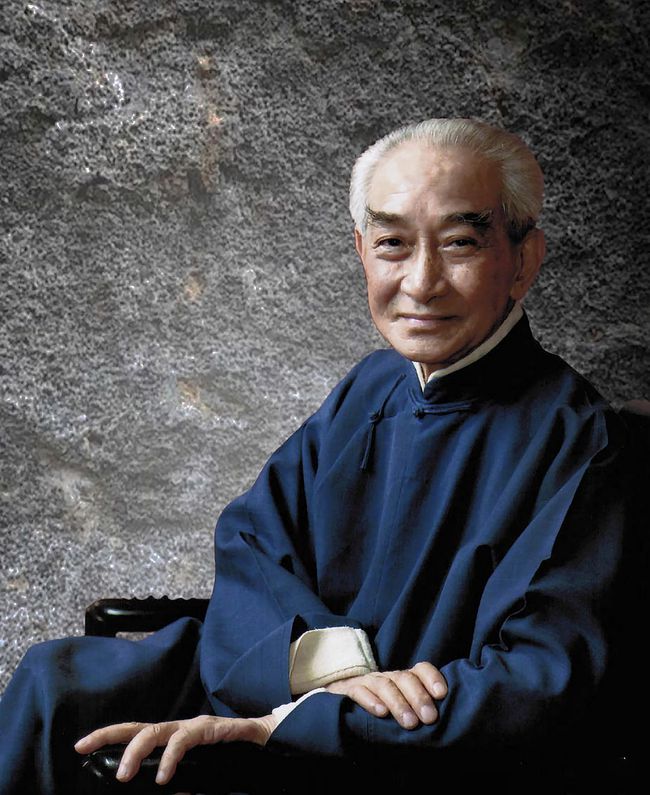

首富和众明星背后的男人, 曾只手遮天, 却在被判刑前蹊跷离世!被众多政商名流追捧, 气功大师王林的崛起与坠落

不要牺牲自己的人生,承担他人的命运。

拉马努金-通过做梦,他写下了近4000个公式,成为最伟大的数学家之一

印度圣者尤地斯瓦尔圆寂的真实影像

语言霸凌有多糟糕?~被迫害妄想或者偏执的起因

打坐6年不吃不喝,直到多名信徒離奇失蹤,究竟是佛,還是魔?

克利亚瑜伽冥想技巧

(图文来自网络)

请教导我在你之内找到自由

帕拉撒宏.尤伽南达 著

天父啊,我祈求谐调我的意识,经由身体聚焦于脊柱,并且经由脊柱谐调七个灵性中心至宇宙意识,那是你的荣耀与光全然的临在,那是全然的生命之力!我祈求你的荣耀更多的环绕着我。啊,永恒极乐的光之临在,始终环绕着我,让我与你合而为一吧!

天父啊,我与你是一体的。我是这振动的光球。我是这宇宙光球的音频。我是星系与行星中流动着的宇宙之光。地球与太阳在我里面闪烁着,如同萤火虫一般。我是永恒的宇宙之光,我是遍布整个宇宙的嗡(OM)的光之振动。

天父啊,请不要让我处在轮回的囚禁中,教我在你之内找到自由。因为我知道但凡地球上的一切都不属于我,然而一切万有却都属于你。请教导我知晓我的家是无所不在。哦,无限的天父啊,端坐在蓝色宝座上那一位,这宝座正是指无所不在啊,我臣服于你的无所不在。

祈祷

圣母啊,请用无限的火焰点燃我们的尘世挂碍。随着火炬的奉献,我们黑暗的冷漠、不安与无知被照亮了。让我们的意识在你的思想中升华吧!让我们的心在的你的爱中升华吧!让我们的灵魂在你的喜悦中升华吧!

克利亚瑜伽——高级的开启

克利亚瑜伽,最神圣的灵修技巧,必须按照最精准的要求,严格的习修,以达到最佳的结果。这种开启的灵性技巧的习修规则不应该有任何的不准确。克利亚技巧的规则不多,但应完全遵照执行。

选择无扶手椅或结实的床用于冥想,冥想时,打坐,并保持脊柱笔直。准备一块羊毛毯裹住身子和脚下,用以与地球上的电流绝缘。面向东方,这个方向有助于微妙的太阳能恒常的流动。

保持脊柱笔直的正确坐姿,双脚平放在地板上,下巴平行于地面。双臂在肩胛骨内边缘尽可能靠近,挺胸,收腹,手掌朝上,放在大腿之上,靠近腹部,不应该有紧张感,保持正确的挺直的冥想姿势,肌肉和四肢都放松。但如果你不自觉的使脊椎前屈(由于习惯了不良的姿势),那你应该使经常弯曲的脊椎挺直,以便从克利亚的习修中取得最好的成效。

克利亚习修前的一些准备

1、准备几滴油(橄榄油、无盐溶化黄油、植物油都可以),滴在舌头上,然后让油慢慢流进喉咙。

2、以下初步练习段炼出舒缓的凉爽和温暖的感觉,学生将在克利亚的习修中体验生命能量在脊柱里的循环。

预备练习

1、两个拳头轻握,并形成一个小的空心管状,用右拳的拇指的根部挨着左拳的小指底部,然后把左拳放在嘴边吹(双拳形成空心笛管那样地吹奏)。

2、慢慢吸气,当空气经过管道时,注意凉爽、清新的感觉,然后呼气,仔细的体会空心拳管温暖的感觉逐渐流过。在将要开始习修的克利亚瑜伽技巧中,将在脊柱中体会到凉爽和温暖这两种感觉。

3、通过空心拳管重复几次吸气与呼气,专注于当吸入与呼出的气息穿过时,凉爽感与温暖感的交替。

4、继续吸气与呼气,不过是用意念转移凉爽和温暖的感觉给喉咙,同时让两只拳头离开嘴巴,并使两只手放松,当双腿盘曲,靠近腹部,打坐坐好时,两只手掌心向上的平放在双腿上。

5、继续吸气和呼气,用意念转移喉咙上凉爽与温暖的感觉给脊柱。这后者的转移与感觉的过渡是不难的,因为脊柱就在喉咙的后面。这一开始专注于意念传递从空心拳管里感觉到的凉爽感与温暖感到喉咙再到脊柱,其目的是为了在脊柱里激活当下存在的生命能量流的运动。当你开始感觉到脊柱中交替着的凉爽与温暖的电流,这些电流有助于你的精神(灵性)专注能力的提升。

上述关于空心拳管的练习,不是真正的克利亚技巧。这个练习是便于学生一旦开始习修真正的克利亚瑜伽技巧,就能正确掌握。

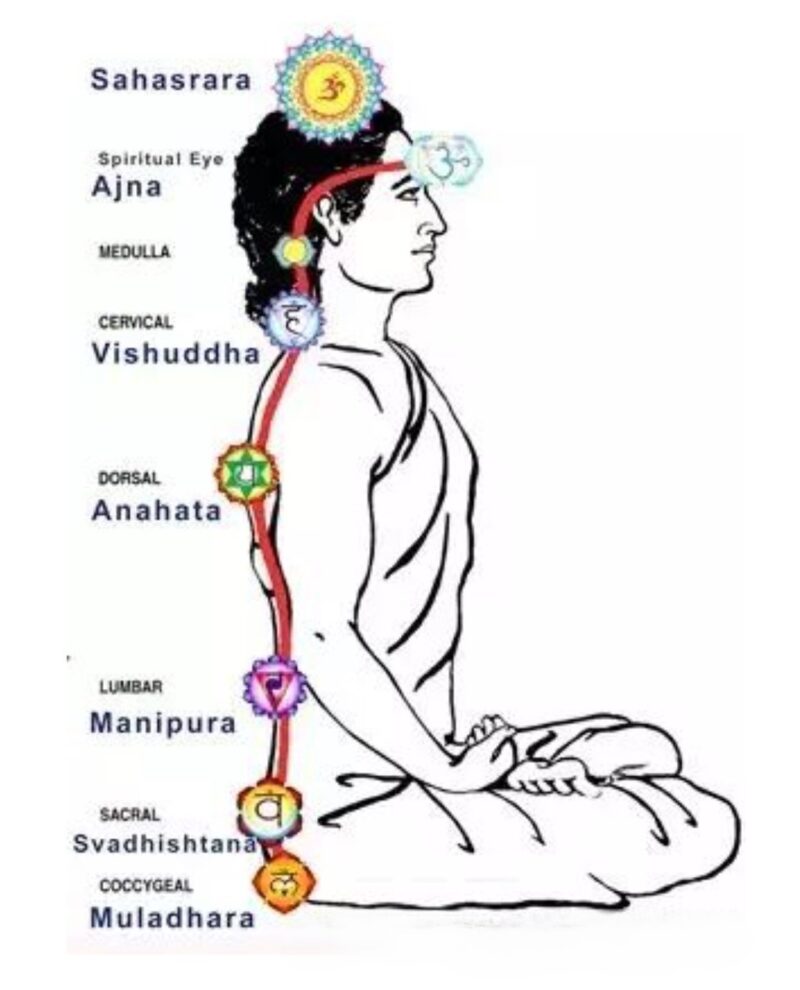

观想脊柱是一个中空管

现在想象,脊柱从脊柱的底部(尾骨)向上延伸到脑的底部(延髓),形成一个中空管,继续并向前弯曲以弧形穿过大脑,到两眉之间的基督意识中心结束。习修克利亚瑜伽能使学生感受到生命之力,在这想象中的脑脊髓中空管中上升(凉爽,一种舒缓之感),下降(温暖,一种弥漫、流淌开来的感觉)。

克利亚瑜伽技巧

当眼睑半闭或全闭时,使眼球向上,持续在这凝视中,没有紧绷感,在两眉之间聚焦。

扩张喉咙

通过使舌头向上翻卷并向舌根处尽可能伸长至腭,以便在喉咙的中间使喉咙扩张。(喔,不需要紧张,扩张喉咙将随着向上翻卷舌头而自然的发生。)

现在,让舌头回到正常位置,但是保持经由舌头向上翻卷伸向上腭时,喉咙得到扩张的效果。

吸入(感觉上升电流)

现在宁静并缓慢的经由嘴巴和鼻子同时吸气,用几乎听不见的声音“AW”于喉咙的低底处扩张喉咙,在持续吸入“AAAWWW”的声音的这口气时,(不产生“i、e”的一顿一顿的颠簸摇晃的状况,也不是“AW”“AW”“AW”。)一个吸入的持续时间应数数至10(或数至15)。当正确的在“AW”的吸气声音中,吸入一口气时,会在喉咙的深处产生凉爽的感觉。

观想,这口向上的宁静而又缓慢的吸气,在想象中的脑脊髓中空管中的通过(而非在肺中进出)。当你吸入这口气息时,感觉喉咙的凉爽,专注于“AW”的声音,同时经由意念传递,这凉爽的感觉和着“AW”的声音都传到脊柱上。感觉这凉爽的吸气,伴随着“AW”的声音,经由脊柱底部的尾骨向上提升,并通过骨髓向上流动,从延髓处弯曲成弧形,穿过大脑,来到想象中的脑脊髓中空管的顶部,两个眉毛之间的中心点(基督意识中心)。感觉这个在脊柱中上升着的凉爽感(类似于在你两个握空的拳头里,吸入的气息通过时,所产生的凉爽感。)。

克利亚的第一部分的内容:

宁静并缓慢的吸气(数10到15个数的时间),吸气时伴随着“AW”的声音深入扩张喉咙,观想这伴随着“AW”的声音的凉爽感吸气,是从尾骨至基督意识中心的中空管里上升着。

凉爽感至基督意识中心时,暂停一下(数三个数的时间)。

呼气(感觉下降电流)

慢慢的通过嘴巴和鼻子呼气,呼10至15个数字的时间,呼时专注于几乎听不见的呼气声音“EEEEEE”于喉咙的高顶处扩张。感觉这呼气是微温的温暖,从基督意识中心通过大脑到延髓开始往回弥漫的流动。接着慢慢的经由脊柱流回尾骨。感觉喉咙里的温暖,并专注于“EE”的呼气声,用时用意念转移,把温暖感和“EE”的呼气声音,这两种感觉都传到脊柱里,观想伴随着奇妙的“EE”声,这温暖的气息在脊柱里从上而下流动。

一下“克利亚”表示上述的那样的练习在脊柱里吸气与呼气循环一次。专注的习修,习修过程没有任何中断,直至你已经完成十四下克利亚。如果你处于非常的烦躁不安中,那么就先专注于“Hong Sau”的技巧练习,直到自己的呼吸与意识变得安静下来,然后重新开始克利亚的习修。如果你在一下克利亚呼吸中没有练习,那么再练习一下正确的克利亚呼吸。

在习修克利亚技巧时记住以下要点:

1、把整个意识和觉知投注在脊柱里,在脊柱里感知到精神(灵性)存在。

2、保持吸气与呼气的同样的平稳与缓慢。

3、在吸气时应当保持吸气声“AAAWWW”的连贯性、稳定性,而不能像“AW、AW、AW”的一顿一顿的发声。“EEEEEE”来自气息的声音,而不是从嗓音中发出。“AW”的声音应从扩张的喉咙的低底处吸上来。(注意:专注力不是放在空气是从鼻子还是嘴巴进出的。重点应该是按指示把气息观想成从喉咙的低底处吸上来,和从喉咙的高顶处呼下去。)

4、放轻松,不紧绷。享受,伴随着克利亚的最初习修,所一再带来的和平,与心灵受到抚慰的感受。

5、仔细又周到的习修克利亚,在每一个重要的感受中真正领悟并实践出其效果。从灵性进展的尺度而言,一次精准的克利亚习修,相当于人一年的自然状态中的灵性进化。

习修的时间

克利亚瑜伽的学生,被允许在早晨连续习修十四下和在晚上连续习修十四下。早晨练习十四下克利亚时,要求在吃早饭前,空腹状态中练习。晚上练习十四下克利亚时,要求在吃晚饭前,或者在饭后三小时后,或者在上床准备睡觉前进行。绝不可以在饱餐时练习,包括上述指定时间。如果你在习修克利亚时,没有做到在一顿饱饭之后的三个小时,或饱饭之前的三个小时,那就在这次冥想中,只练习六下克利亚。

练习克利亚之后的冥想

在练习完克利亚技巧后,保持冥想的姿势10至15分钟(这静坐的时间越长,其效果会越好),尝试去感觉灵性的生命之电流在脊柱里上升和下降。经由继续专注,你将开始感觉到脊柱的磁化。在一个没有任何因喘不过气来的状况,而费力或紧张的冥想,可以很容易达到产生宇宙喜悦与极乐的意识。冥想所达到的深度要比冥想的时间长度更重要。但两者对于灵性进展来说又都是必须的。尝试以这样的进度安排一个习修方式,每周至少一次长冥想(如果可能的话,三个小时),在你开始练习十四下克利亚之前,你可以练习自我了悟协会的技巧(“Hong Sau”和听Aum的发声),练习十四下克利亚之后,静坐进入一个长时间深沉的静默。中间这段时间应该是你之前习惯的任何一段冥想,伴随着十五分钟的身体注能练习(克利亚瑜伽课程第一册——准备课程1第8课—A),并进行一个如下的祈祷:

“啊,伟大的圣灵啊,耶稣基督,至尊主克里希那,巴巴吉,拿希里·玛哈赛,圣尤底斯瓦尔,古鲁——帕拉撒宏·尤伽南达,所有宗教的圣徒们,我向你们鞠躬,愿你的爱与智慧永恒的通过我来表达。请解除我灵性途径上所有的困难,并引导我进入永恒的智慧与极乐。天父啊,愿你的爱永恒的照耀着我虔诚的圣殿,使我可以唤醒所有人心中的圣爱!”

经过自我了悟协会总部批准的克利亚技巧增加的次数,必须被每日固定的规律化习修,如此经过数个月的忠诚的实践之后,你可以为你的灵性进展提供一份令人满意的报告提交到中心。

克利亚——磁化的过程

当一个人想移动他的食指时,他就籍由意志投射能量到他手指。同样,在习修克利亚时,通过意念与想象把呼吸的氧气变成生命能量,并伴随着脊柱里的微妙的精神(灵性)电流而得到加强促使生命能量环绕着脊柱。

当你习修克利亚呼吸法时,氧气立刻转变成生命能量,同时,整个身体得到维持生命所必需的养料的充电,这尤其表现在血液和肺部。当你使你的眼睛以意念的意志力集中在两个眉毛中间时,并且,当你强而有力的观想出呼吸在脊柱中上下流通循环时,这会在尾骨与基督意识中心之间,想象出的脑脊髓中空管的两端之上,建立一个正极和一个负极,磁化的拉力在正负两极之间,带来脊柱电流的真正的循环。

要点

朝圣之路就像生活在剃刀边缘,我们是灵性海洋的一朵朵浪花。浪花已经离开海洋,也一定会再次回到海洋。只要你还想在这幻象世界中游戏,就会被置于,由痛苦、烦恼、低沉的希望所环绕而成的风暴中,不断被鞭笞、被涤荡。这就是为什么你越来越多的开始献身于这伟大的喜乐的灵性交流。如果你深入心灵意识,你将感觉到自己的灵魂与基督、上师们的谐调,知晓克利亚瑜伽是真正的与神交流的途径。

肯定句

噢,基督,在我的爱的花园、在我的神圣的奉献之地、在我的克利亚瑜伽之冥想的圣殿,你复活了!

18条社会经验

图文均来自网络

臧其超:送给你18条社会经验。

太多东西老师不会讲,父母他也不懂。

一、整天把仁义道德挂在嘴上的人啊,你要尽量远离他,因为他多是伪善之人。

二、无底线的善良既是一种懦弱,往往也是一种愚蠢。

三、永远不要和自己层次不同的人发生矛盾,鸡同鸭讲,对牛弹琴,对你来讲那都是你的错。

四、老好人,很多人都喜欢,但很少有人会善待他。

五、不要和任何人分享你的喜悦,哪怕你中奖了,你身边也没有几个人真正希望你过得比他好。

六、偶遇的饭局,无论别人怎么要求你,都不要去。

七、当面和你经常笑嘻嘻的人,很可能一转脸就骂你。

八、我们可以帮助弱者,但不要过于悲情他们,因为他们的弱都是有原因的。

九、不要对一个人过于的好,因为最廉价的往往都是感情,凉的最快的也就是人心。

十、你往往越不讲理,越没有人敢牺牲你的利益。

十一、越是炫耀的人越自卑,越花心的人越缺爱,越招摇的人越内心虚弱,脾气越大的人越是见识比较少。

十二、只要利益足够大,亲密的关系都可以变成仇人。

十三、给别人提建议的时候点到为止,哪怕是你的亲朋好友,也不要在背后说别人的坏话,否则你一定会被别人说的。

十四、先处理好情绪再去做事情,不要在冲动的时候做任何决策。

十五、好朋友合伙做事情,由于感情大于规则,一般没有好结果。

十六、如果你老是出问题,那你一定自己有问题。

十七、别把不幸告诉别人,别人一定会幸灾乐祸,社会上本来他就不公平,这很正常。你因为不公平而愤怒,那是因为你不是利益的获得方。

十八、不要崇敬那些伪信仰之人,他们所谓的修行,大部分都是愚蠢而又无知的,根本无法参悟到其中真正的妙语。智慧之人,悟佛礼佛 ,但不求佛。正所谓多少佛前香火客,只求顺心不修心,愚昧至极啊。

叔本華:人就像寒冬裏的刺蝟

《人生的智慧》

叔本華:

” 人就像寒冬裏的刺蝟,

互相靠得太近,會覺得刺痛;

彼此離得太遠,又會感覺寒冷。”

稻盛和夫:不要沾染不適合自己的圈子。

稻盛和夫:

認識你的人越少越好,

不要沾染不適合自己的圈子,

知己一兩個足矣。

沉住氣,別去巴結誰,別人的奇蹟與你無關。

得不到的東西不要去追,

能讓你生氣的東西,永遠別去搭理。

堪布贝玛千贝仁波切搭女信徒被夫抓奸在床

苹果怀山漂亮水

东方美学-水墨丹青

冥想可能产生的副作用和心理健康问题。

图文来自网络

本文根据知识共享许可从The Conversation转载。阅读原文。

谷歌翻译

由于正念是一种可以免费在家练习的练习,因此它听起来像是缓解压力和心理健康问题的完美良药。正念是一种基于佛教的冥想,在冥想中,你会专注于意识到自己当下的感觉、想法和感受。

最早的记录证据是在印度发现的,距今已有 1500 多年。《法性论》由一群佛教徒撰写,其中描述了各种修行方法,并报告了冥想后可能出现的抑郁和焦虑症状。它还详细描述了与精神病、分离和人格解体(当人们感到世界“不真实”时)发作相关的认知异常。

在过去八年中,该领域的科学研究激增。这些研究表明,副作用并不罕见。2022年的一项研究以 953 名定期冥想的美国人士为样本,结果显示超过 10% 的参与者经历了副作用,这些副作用对他们的日常生活产生了重大负面影响,并且持续至少一个月。

研究还发现,对于之前没有精神健康问题的人以及只进行过中度冥想的人,可能会产生不利影响,并导致长期症状。

西方世界也早就有证据表明冥想会产生负面影响。1976 年,认知行为科学运动的关键人物阿诺德·拉扎勒斯 (Arnold Lazarus) 表示,如果滥用冥想,可能会引发“严重的精神问题,如抑郁、焦虑,甚至精神分裂症失代偿”。

管理学教授、受戒佛教老师罗纳德·珀瑟 (Ronald Purser) 在其 2023 年出版的著作《正念》(McMindfulness)中写道,正念已成为一种“资本主义精神”。仅在美国,冥想就价值 22 亿美元(17 亿英镑)。正念行业的高层人士应该意识到冥想的问题。正念运动背后的关键人物乔恩·卡巴金 (Jon Kabat-Zinn) 在2017 年接受《卫报》采访时承认,“90% 的研究(关于积极影响的)都不达标”。

乔·卡巴金 (Jon Kabat-Zinn) 在 2015 年英国正念跨党派议会报告的前言中提出,正念冥想最终可以改变“我们作为人类和个人公民、作为社区和社会、作为国家和作为一个物种的身份”。

媒体对正念的讨论也有些不平衡。2015 年,我与临床心理学家 Catherine Wikholm 合著的《佛陀丸》一书中有一章总结了关于冥想负面影响的研究。它被媒体广泛传播,包括《新科学家》杂志的一篇文章和BBC Radio 4 的一部纪录片。

但 2022 年媒体对冥想科学史上最昂贵的研究(由研究慈善机构威康基金会资助超过 800 万美元)的报道却很少。该研究于 2016 年至 2018 年在英国 84 所学校对 8,000 多名儿童(11-14 岁)进行了测试。研究结果表明,与对照组相比,正念未能改善儿童的心理健康,甚至可能对有心理健康问题风险的儿童产生不利影响。

销售正念应用程序、教授冥想课程,甚至在临床实践中使用正念而不提及其副作用,这合乎道德吗?鉴于这些影响多种多样且普遍存在的证据,答案应该是否定的。

然而,许多冥想和正念教练认为这些练习只会带来好处,而不知道可能产生的负面影响。我从遭受冥想负面影响的人那里听到的最常见的说法是,老师不相信他们。他们通常被告知只要继续冥想,负面影响就会消失。

关于如何安全地练习冥想的研究才刚刚开始,这意味着目前还没有明确的建议可以给人们。一个更大的问题是,冥想涉及不寻常的意识状态,而我们没有心理学理论来帮助我们理解这些状态。

目前,如果要将冥想作为一种健康或治疗工具,就需要让公众了解其可能带来的危害。

南懷瑾:一個真正有道的人,做人做事絕不草率,凡事慎重考慮。

图文来自网络

南懷瑾:

⭕ 我們知道,儒道兩家的思想,在秦漢以前並不分家。大家都知道,老莊道家的思想講“無為而治”,有些講道家“無為而治”思想的人,都解釋為在上面領導的人,什麼都不管,就是“無為而治”。這完全搞錯了,道家沒有這個說法,是“無為無不為”。所謂“無為而治”是制其機先,看起來是沒有事。譬如說,一個領導的人,一個主持的人,對任何一個方法,一開始你就要先透析它的流弊,毛病出在哪裡,先找到病源,把它疏通了,再不會出毛病,然後才能無為而無所不為。

⭕ 一個真正有道的人,做人做事絕不草率,凡事都先慎重考慮。“豫”,有所預備,也就是古人所說:“凡事豫立而不勞”。一件事情,不經過大腦去研究,貿然就下決定,冒冒失失去做、去說,那是一般人的習性。“凡事都從忙裡錯,誰人知向靜中修。”學道的人,因應萬事,要有非常從容的態度。做人做事要修養到從容豫逸,“無為而無不為”。

“無為”,表面看來似沒有所作所為,實際上,卻是智慧高超,反應迅速,舉手投足之間,早已考慮周詳,事先早已下了最適當的決定。看他好像一點都不緊張,其實比誰都審慎周詳,只因為智慧高,轉動得太快,別人看不出來而已。並且,平時待人接物,樣樣心裡都清清楚楚,一舉一動毫不含糊。這種修養的態度,便是“豫立而不勞”的形相。這也正是中國文化的千古名言,也是顛撲不破、人人當學的格言。

⭕ 所謂“佚道”,就是看不出來有所作為,很安詳,就是老子說的無為之道,無為而無不為。一般所謂很能幹的人,他有作為,別人看起來,他很忙,指揮這人往東,又命令那人往西,大家也就跟著他團團轉,忙得很。如果是一個真正懂得“佚道”的人,作一個領袖或領導一個公司,看來好像大家沒有事,其實人和事什麼都安排好了。以現代的名詞來說,就是最高明的科學管理、企業管理、人事管理;在政治上是平靜,社會沒有事,經常很太平。

乾隆皇帝的错误

图文视频来自网络

关于乾隆皇帝的前世,存在多种说法和传说。

一种说法是,乾隆皇帝被认为是文殊菩萨转世。这种说法源于乾隆的父亲雍正帝的一个梦境。据传,雍正帝在一次打猎时看到一个骑狮子的孩子,回到家中后得知妻子生了一个儿子,认为这个孩子就是文殊菩萨转世,并对这个儿子格外疼爱,这个孩子就是后来的乾隆皇帝弘历。乾隆皇帝晚年也多次提到自己是文殊菩萨转世,并记录在《清高宗实录》中。

另一种说法是,乾隆皇帝被认为是一位名叫嘉木样协巴的大师的化身之一。据《安多政教史》记载,嘉木样协巴有三位化身,其中一位是国王,即乾隆皇帝。

这些说法多为传说和记载,并未得到历史学界的普遍认可,但它们为乾隆皇帝增添了神秘色彩。

即使是大活佛转世也会犯下严重错误,乾隆因为智慧不足,眼界狭隘,拒绝先进科技,安于小农经济,导致中华文明落后于世界至少百年以上。