尼采:

许多人所谓的成熟,不过是被习俗抹去了棱角。变得世故而实际了。

那不是成熟,而是精神的早衰和个性的夭亡。

真正的成熟应当是独特个性的形成,

真实自我的发现和精神上的结果和丰收。

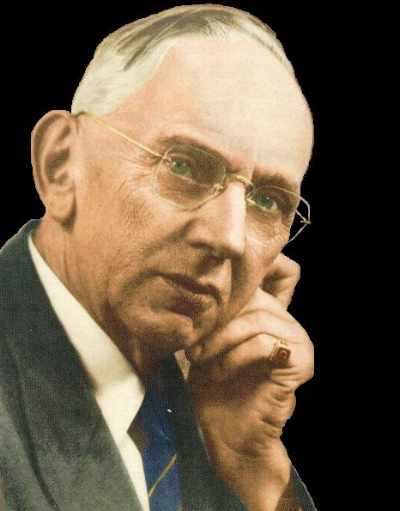

尼采:

许多人所谓的成熟,不过是被习俗抹去了棱角。变得世故而实际了。

那不是成熟,而是精神的早衰和个性的夭亡。

真正的成熟应当是独特个性的形成,

真实自我的发现和精神上的结果和丰收。

摘自《次第花开》

水看似清澈,并不是因为它不含杂质,而是因为它懂得沉淀,

心看似通透,不是因为没有杂念,而是在于明白取舍。

人生就像是一场长跑,输赢得失都是暂时的。

从容淡定,张弛有度,才是人生的大智慧。

文章来自凯西中国

(生命解读中的此类信息) 被选出,以帮助目前正在地球游历的灵魂的实践能力,去完成被人们称之为因果法则的内容。

但要知道,根据恩典法则(Law of Grace) ,那些“命中注定”只不过是潜在的冲动;如果一个灵魂能将自我统一于伟大的道,那么将会防止、克服(那些冲动),从而得以选择爱意、快乐、幸福的生活,而不是去实践那些充满痛苦历程的法则。

自我永远会遭遇自我。

当你学会站在一边,让小我逝去,你会得到越来越多你所渴望的知识、领会和真实。

真实的东西与其说是物质的东西,不如说是不可见之物,因为物质的东西会引起失望、恐惧,以及那些让人害怕的东西。

(凯西解读 1771-2)

卡夫卡说:

邪恶太了解善良,而善良的人却毫不了解邪恶。

目的虽有,却无路可寻,

我们称之为路的无非只是踌躇,

所以失去了智慧的善良,就如同雄鹰失去了翅膀,必定成为猎物。

洞明世事也是一种灵性,理应学习,但不要过度解读,徒增妄想,自陷幻觉。正如庄子的寓言故事:

“有人丢了斧子,疑邻家孩子所偷。便看那孩子,走路像小偷,表情像小偷,说话也像小偷,总之怎么看都像小偷,越看越觉得是这孩子偷了斧子。

不久,他在山谷里找到了斧子,以后再看那孩子,不论是走路、表情,还是说话、动作,怎么看都不像小偷了。”

读哲理,明世事是好的,但过度解读,幻想连篇,就又是一种愚痴了。

杨绛先生:

当你看清了一个人而不揭穿,

你就懂得了格局的意义,

当你讨厌一个人而不翻脸,

你就明白了释然的重要性;

活着,总有你看不惯的事,也有你看不惯的人。

茶不过两种姿态,沉、浮;

饮茶人不过两种动作,拿起、放下!

人生如茶,

沉时坦然,浮时淡然,

拿得起也要放得下!

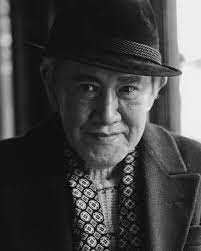

木心 / 文

没有人,也没有神,有资格听我忏悔。人只能写写回忆录。谁有资格写忏悔录?写什么忏悔录?!人有那么一种心理,痛悔,内疚,等等,放在心里深思即可。一出声,就俗了,就要别人听见——就居心不良。人要想博得人同情、叫好,就是犯罪的继续。

文学是不许人拿来做忏悔用的。忏悔是无形无声的,从此改过了,才是忏悔,否则就是,至少是,装腔作势。要忏悔,不要忏悔录。一个文学家,艺术如果被人归类为什么什么主义,那是悲哀的。如果是读者、评家误解的,标榜的,作者不过受一番委屈。如果是作者自己标榜的,那一定不是一流。

王尔德不错的,但一标榜唯美主义,露馅了。你那个“唯”是最美的吗?人说陀斯妥耶夫斯基现实主义,他光火,但有教养,说:“从最高的意义上,是。”凡概括进去的,一定是二流三流。不要去构想,更不要去参加任何主义。大艺术家一定不是什么主义的——莎士比亚什么主义?

要说笑话是,也不要说:“我来讲个笑话。”

人生和艺术,要捏得拢,要分得开。能捏拢、分开,人生、艺术,两者就成熟了。捏不拢,分不开——大家过去不外乎人生、艺术关系没摆好,造成你们的困境。怎么办?捏拢,分开,学会了,学精了,就成熟了。生活大节,交朋友,认老师,与人发生性关系,生孩子,出国,都要拿艺术来要求,要才气横溢。

奥诺雷·德·巴尔扎克(1799-1850)。文学的巨人。对巴尔扎克,不能用什么主义去解释了吧。

面对他,思想的深度,文体,都免谈。谈这些,太小家气——哈代,你要纯性地读,狄更斯,充满友情去读,托尔斯泰,可以苛求地读。可是我读巴尔扎克,完全放弃自己。用北方话说,豁出去了。由他支配,我没意见。他的小说,忽然展开法国十九世纪生活。艺术家不反映现实。现实并不“现实”,在艺术中才能成为现实。现实是不可知的,在艺术中的现实,才可知。他的手稿,据说是全世界最潦草的。

他写作时穿着浴衣,蓬头垢面,一个人在房间里大声说话,是和小说中的人物对话、吵架。十九世纪的墨水干得慢,要用吸墨纸,吸墨纸也是二十世纪初才流行,所以巴尔扎克用粉吸墨,像爽身粉、胡椒面。写个通宵,他就把粉洒在稿纸上,叫道:“好一场大战!”他是整体性的渊博。社会结构,时尚风格,人间百态,什么都懂。法国小说家中要论到伟大,首推巴尔扎克。他的整个人为文学占有,被作品吸干。人类再也不会有巴尔扎克了。所幸我们已经有他。

艺术充满艺术家的性格,比肉体的繁殖还离奇。维特、哈姆雷特、贾宝玉、于连,都流着作者的血。我喜爱于连,其实是在寻找司汤达——上帝造亚当,大而化之,毛病很多;艺术家造人,精雕细琢,体贴入微。

福楼拜读了莫泊桑的习作,说:“我不知道你有没有才气,你这些东西表示有某种聪明,但年青人,记住布丰的话。‘天才,就是坚持不懈的意思’,用心用力去写吧。”福楼拜首先要莫泊桑敏锐地观察事物,“一目了然,这是才情卓越的特权”。福楼拜的“一字说”,当然很有名:“你所要表达的,只有一个词是最恰当的,一个动词或一个形容词,因此你得寻找,务必找到它,决不要来个差不多,别用戏法来蒙混,逃避困难只会更困难,你一定要找到这个词。”

这是福楼拜对莫泊桑讲的,结果全世界的文学家都记在心里。我也记在心里。

以我的经验,“唯一恰当的词”,有两重心意:一,要准确的。二,要最美妙的,准确而不美妙,不取,美妙而不准确,亦不取。浪漫主义者往往只顾美妙而忽视准确,现实主义者往往只顾准确而忽视美妙,所以我不是浪漫主义,也不是现实主义。

经验:越是辛苦不倦找唯一的词,就越熟练。左顾右盼——来了,甚至这个词会自动跳出来,争先恐后,一个比一个准确,一个比一个美妙。写作的幸福,也许就在这静静的狂欢,连连的丰收。

怎样达到此种程度、境界呢?

没有捷径,只能长期的磨练,多写,多改。很多人一上来写不好,自认没有天才,就不写了,这是太聪明,太谦逊,太识相了。天才是什么呢?至少每天得写,写上十年,才能知道你是不是文学的天才。

凡是得到世界声誉的苏联作品,都是写“人性”,尤其是帕斯捷尔纳克。所谓继承本国传统,吸收外国经验,都是空话。什么“典型环境典型人物”,还是不如“人性”为何物,只会向怪癖的人性角落钻。回头再看法国十九世纪的小说家,不是什么“自然主义”,什么“批判现实主义”,是一秉西方人文的总的传统,写“人”写“人性”。追根溯源,就是希腊神殿的铭文:“认识你自己。”

动物不要求认识自己。动物对镜子毫无兴趣。孔雀、骏马、猛虎,对着镜子,视若无睹。

人为什么要认识自己呢?

一,改善完美自己;二,靠自己映见宇宙;三,知道自己在世界上是孤独的,要找伴侣,找不到,唯一可靠的,还是自己。

艺术的功能,远远大于镜子。艺术映见灵魂,无数的灵魂。

论小说,浪漫主义、写实主义,还分得清。诗、诗人,本来是糊涂的,若要把某诗人归于某派,其实难。这也是诗的好处,诗人占了便宜。上次讲过画小孩最难,小孩通体不定型,不易着笔,诗人便是小孩,没法归类于派别。

纪德在《地粮》中说:“有个好公式:要担当人性中最大的可能,成为人群中不可更替的一员。”“人群中不可更替的一员”,这是基本的。这就是风格。

夏尔·波德莱尔,不属于什么派,不属于什么主义。这是真正伟大的艺术家。向来称波德莱尔是“恶魔的诗人”,诗人是纯洁善良的,怎会是恶魔?我觉得对——事物有各个面。过去的艺术只有一面景观,波德莱尔显示另一面景观。

有神性的一面,还有魔性的一面。波德莱尔对魔性有特殊的敏感。神性是正面的诗的素材,已用得太多。魔性,别人还看不清时,波德莱尔已先看、先觉、先用,先成功。但回头看,波德莱尔还是位天使。他是站在现代诗门口的铜额的天使。其实他的手法还是老式的。

现代诗,波德莱尔开了一扇门,兰波开了一扇门。此后,门里涌出妖魔鬼怪。但波德莱尔和兰波可以不负责任。

所以,真正的人生,是从认识自己才开始的。

文章来自网络

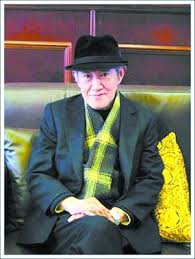

木心(1927年2月14日—2011年12月21日),中国当代作家、画家,在台湾和纽约华人圈被视为深解中国传统文化的精英和传奇人物。出版多部著作。1927年生于浙江嘉兴市桐乡乌镇东栅。本名孙璞,字仰中,号牧心,笔名木心。毕业于上海美术专科学校。1982年定居纽约。2011年12月21日3时逝世于故乡乌镇,享年84岁。

1.第一次和木心见面,人比较多,也比较拘谨,两个人客套一下,很遗憾没有建立主题。后来我回去再看他的书,非常激动。第二次见面就坐在他旁边。我说木心先生,我读了你的书,觉得我们是一家人,想跟你聊聊家常话。他一看我说“你说说家里有什么人?”。我说有尼采、托斯陀耶夫斯基、福楼拜。大概从那一刻开始,到他去世,我们这个话题就没停过。——童明

2.有一次和木心去逛旧货店,他买了几个小玩意儿,一个袖珍银质烟灰缸,一枚铜书签,别的则忘了。记得当我们在众多旧物摊位之间来回走的时候,木心说:“哎,买旧东西多不景气,应该像古希腊人那样,买虎,买豹,才有意思呢,你看豹子多好看,多神气!”——曹立伟

3.一九八九年跟我们讲课以前,木心有过很活跃的社交生活。夏志清他们约在哥伦比亚附近的中国餐馆吃饭,夏教授是个蛮夸张的老上海人,一见木心来了,就迎过去叫道:‘伟大的木心’,还抱着木心亲一下,木心很难为情,又有点不太情愿,当然,他去时总会西装革履,皮鞋擦亮,头发梳梳好,跟人家谈笑风生。——陈丹青

4.木心先生是一个儒雅、整洁、完美主义的老先生,他讲普通话,也会讲上海话,常有英文单词蹦出来,声音轻软妥帖。没聊多久,就发现他老人家很幽默。我说,我们见你很紧张。他说:“你们紧张,我也紧张呀。”——孔明珠

5.我们曾经有一次,也是唯一一次彻夜谈天,在我家,从下午到早上7点,我粗鄙得很,完全不是他的交谈对手。但他居然可以面对我这样一个愚笨的人,把话题层层递进深入,让你不断地产生好奇心,不断被他的话题吸引,我甚至在想这是不是催眠。我至今还记得,他的眼睛居然是不疲倦的,闪闪发光。有一个人说他的眼光没有年代感,没有年纪感,我太喜欢这个说法了。看一个人的眼睛,你不知道他是30岁了还是60岁了,这很不可思议,但这是真实的。——曹立伟

6.初见木心先生,晚餐后,先生给黄帆和我看他的画册。到“榕荫午雷”一幅,先生手指浓云密布的空中一方乍现的天光:“画到这里,我得救了。”“我得救了”四个字,先生说起来是带着笑容的,一副跌宕自喜,打心眼里开心的样子。我后来知道,那边是他日常的神情,却当即令我想起另外一层意思。——仲青

7.木心不愿意写自己的传记(但不反对别人写),因为他发现了一个美学原则:艺术家的传记,最好是艺术家把自己投射到他人的故事里完成。读木心的作品,不妨留意他中有我,我中有他,是一种文学化了的传记。——童明

8.“你看里面的蜜蜂,多好看!”地上一只破碎的瓶子,里面一只蜜蜂在舔食什么残存物,阳光穿瓶而过,“肢解”着那蜜蜂,显得光怪陆离了,木心说:“以后写我,就要这么写,不要写什么身世啊、经历啊什么的,就这么写,才好!”——曹立伟

9.我大学毕业后的第一份像样工作,便是与木心的单位合作,布置中苏友好大厦(现上海展览馆)内的“技术革新、技术革命”展览会,木心任总体设计,我担任展墙插图。一次谈到广告,对于五颜六色的广告,木心鄙夷地表示“反而一副穷相!西班牙的广告一律黑色,贵族气派”。我不明白的是,那年代何来广告?更不用说西班牙广告。继而木心暗示他通晓音律,精于键盘,曾经在兰心大戏院独奏钢琴。我问他最喜欢的钢琴作品是哪首?木心略有思考:“弗朗克的《交响变奏曲》。”我默然。这位冷僻的法国外省教堂管风琴手的作品,即便今天也鲜为国人所知。木心继而评论起达利来。萨尔瓦多·达利为80年代初始介绍到我国的西班牙超现实主义画家,1975年木心双手托着尖下巴,倚在简易工作台上评论道:达利好是好,有点装腔作势……更令我钦佩不已的是每周政治讨论,木心带领大家学习恩格斯的《反杜林论》,他竟能如数家珍随口道出某一页第几段的内容。——夏葆元

10.一九七六年的一天,木心约请了我们几位至友,到吴大姐家,在她两个儿子的工作室里,向我们展示了他的一套极为特殊的艺术作品。说特殊,是因为以前从未见过这种形式,这种技法。他可以极娴熟地控制这种特殊的肌理,完成大气磅礴的山川日月,江河大地,森林云海,是天地间的高大全。这是木心五十岁之际,特意向我们展示的五十幅精心之作,以期博得一片赞扬之声,却不料众人对他这种全新的艺术太过陌生,不知如何评说,都保持了沉默。——陈巨源

11.木心在防空洞里向我描绘,他上大学期间在南海旅游时,望着湛蓝的大海心潮激荡,竟脱下金戒指扔进海里,以表达一名穷学生热爱大自然的浪漫情怀。记忆中,无论木心经受多少打击、劳作多么辛苦,下班后一定将自己收拾得干干净净。特别是冬天,他戴一顶黑色的鸭舌帽、系好围巾、披一件整洁的旧黑大衣,从容走向晚霞燃烧的前方;他还在极其有限的生活费中省出小钱,慰劳自己,如他喜欢吃“凯歌”5分钱一只的葡萄干面包、西海电影院对面小吃摊上的生煎包子,在夏季买一根8分钱的雪糕,立马像顽童般兴高采烈……这时,木心凸显了他单纯、幼稚、可爱的一面。——秦维宪

12.我们聊天,他很少谈及自己,特别是过往在大陆的生活。聊天多了,我隐隐感到他必然出身世家,或许享受过优渥的青少年,但是后来必然遭遇过肉体与心灵的折磨。他不谈的,我从不问,或许因为如此,他有时会主动透露一些。有次,我们一起去看了一场关于“文革”的影片,看完我一直说可怕。他跟我说,最可怕的并没表现出来,那是把人带进丑恶,所谓“改造”,是把人变成不是人。于是,他说到要抵制那种折磨,太难了。他曾经受不了,决定自杀。我听得屏气不敢出声。他继续说下去,他其实也不敢面对死亡,想来想去选择了投河。他走进河里,走到河水快淹没整个人的地方,勇气消失了,急急忙忙涉水回到岸上。他的讲述非常平淡,我听了后却一直忘不掉。——王渝

13.木心聊天充满灵感,妙语如珠,说到即兴起来,几乎像个孩子。他讲笑话后,众人大笑后,他本人也笑的不行,本能的顺势做出奇怪的动作,就是身子往后一退,抬出胳膊盖住自己的脸,防范被人打的样子。——曹立伟

14.木心有一个特点,这个是再未遇见第二个人有的那种能耐——能把谈话永远聊下去的能耐。彻夜的聊,都不会觉得话题灯枯油尽,他有这个本事。阿城也很健谈,但阿城的渊博,是他的见识丰富,在自己熟知的范围里兜圈子,听的人很难插嘴。木心不是这种风格,他不会让你觉得你什么都不是。他会是模模糊糊、慢慢吞吞,非常家常得就把事情谈得非常远、非常丰富、非常深刻。他有本事去启迪另外一个人的灵感,让你在瞬间,至少在跟他谈话当中,你觉得自己比平常的自己要聪明多了。——曹立伟

15.木心渴望知道谁是他的读者,又不肯见;他希望有人来聊天,来过后,他又失望。偶然来人有趣,但不得体,有的人得体,却又无趣,这些,他都会挑剔。寂寞时,园子里太静了,静到像要有谋杀案,可是有人来了,他又烦。——陈丹青

16.他一发表作品,误解就来了——他以为这样清通明白的作品,大家会懂的,可是当时台湾大部分读者的回馈,失之千里。他很苦恼。我知道这是刚发表作品的人都会有的感觉,就跟他讲,出名一定是被误解的,还早呢!他听了一机灵,若有所思地笑,回去后给我电话,说,这倒是个说法。他从此好像释然了。后来他就把这意思写成一句话:知名度来自误解。你们没见他刚发表作品的兴奋。快六十岁的人,喜滋滋看自己印成铅字的版面,所有《华侨日报》、《中国时报》的副刊,只要有他一个角落的文章,他就剪下来,用手艺粘贴成很好看的版式,然后我陪他去唐人街复印,分送给大家。我们一老一少坐在书店地上数那些复印件,他就说,古人成语真好:“坐地分赃”,一定要有“坐地”两个字!——陈丹青

17.我曾半开玩笑的跟木心先生说:“木心老师你什么都好,就是没有群众观点。”他笑了笑,回答说:“群众没有观点。”比较长的一段时间,我对木心先生反感的地方,就是他说:“我的文章不是写给人看的,是给上帝看的。”我这样出身的人,对这种讲法非常“反感”。 我是坚持文艺要为工农兵服务,我的圣经是延安文艺座谈会的讲话。对于文章不是写给人看,写给上帝看,对这样的文学家我是对立的,所以那时我很反感。——章学林

18.讲课中,木心两次提到与他相熟的街头松鼠,还有寓所北墙密匝匝的爬墙虎:“它们没有眼睛哎!爬过去,爬过去!”每与我说起,木心啧啧称奇。忽一日,房主未经告知,全部拔去了,他如临大事,走来找我,狠狠瞪大眼睛:“那是强暴啊!丹青,我当天就想搬走!” ——陈丹青

19.《瓷国回忆录》他还是动手过。那天他很严重地给我打电话,声音在发抖。他从来情绪稳定,很沧桑的声音,这次不然,他说丹青啊,回忆录开始写了。我说好啊,他说你有时间吗,我读给你听,然后就很端正地念。真有点像托尔斯泰长篇那样,字句不玩精炼,实打实写细节,好多长句子、形容词……写的是什么呢?一上来就是监狱里放风的时刻。——陈丹青

20.我想,假如我掉到水里去了,岸上站着我父亲和木心,如果我又浮到水面,看到他们两个人,我会从我父亲的眼光,看到对我的安全的关怀,觉得你有没有呛到水还有危险吗。但木心,他会眼睛亮晶晶地看着你,并且祝贺你,你终于浮上来了,你终于有了这样一个经理,这个经历是宝贵的。——曹立伟

21.他常常谈起《世说新语》里面的嵇康和孙绰,对嵇康的态度有些矛盾,一方面非常赞美,一方面觉得有点可惜,他说《世说新语》里的身份对嵇康的评价是对的,死容易,而活下去难,所谓牺牲就是想做的事终没有做成。他说他研究过自杀,年轻时几次差点自杀掉,实在忍不住还是拼命忍,反正人终归要死,何必着急。——曹立伟

文学回忆录(上.下册) 木心 讲述,陈丹青 笔录 广西师范大学出版社

蒋方舟/文

版画家章学林60年代从浙江美院毕业。1980年来到美国,认识一个叫做木心的漂亮老头。木心写作,写得好,章学林很佩服。后来,章学林却对木心有了不满:“木心老师你什么都好,就是没有群众观点。”

木心立即回应:“群众没有观点。”

章学林很气愤,他是延安文艺影响的一代,接受“文艺是为了人民群众服务”的观点,七十年代还做过《华主席和我们心连心》的版画,听到这样的观念当然愤怒。二十年后,在木心的遗作《文学回忆录》的首发式上,章学林承认,木心说的是对的。

准确地说,《文学回忆录》是一部讲义。

80年代末,一群大陆、台湾的艺术家、作家来到纽约,便把他乡做故乡,聚在一起。画家张郎郎对于这批人有个描述,很精到,他说:“没有现代嬉皮那么疯狂。属于古典雅皮。文化张扬,作风浪漫,生活清苦。”

艺术家们到了美国,一下子从“未来是我们的,是我们的,归根到底还是我们的”的共和国语境,掉入了“边缘人”的地位,不适应之余,对于艺术与智识也有了如饥似渴的求知欲。那时的陈丹青看到木心的作品,觉得非常惊艳,介绍给阿城,阿城看了他的画作,觉得好极妙极,又复印了一叠寄给何立伟……大隐隐于纽约的木心,就这样被这群华人艺术家们知道且仰慕,他们时常去木心家中串门聊天至晨曦,最后索性央求他开授正式文艺课。

文学课就这样开起来了,像是孔子带领弟子周游列国,孔子自言“若丧家之犬”。木心带着学生,在精神和艺术的世界里做时空的徜徉,行过之处,有情有义。乔伊斯说:“流亡,就是我的美学。”木心说自己不如乔伊斯阔气,只敢说:“美学,是我的流亡。”

若以孔子弟子类比,那么陈丹青一定是颜回了:聪明过人,身体力行,任劳任怨。每堂课都写下翔实的笔记,五年的课程一共记录下厚厚的五大本,也就成了《文学回忆录》。

陈丹青写道,木心刚刚教他们的时候,惊讶道:“原来你们什么都不知道啊。”

是啊,原来我们什么都不知道。

一

木心是乌镇人。出生于1927年。

那一年,国共分裂,共产党发动了“南昌起义”。内忧外患,注定是个大时代。乌镇很快就沦陷,由汪伪政府来统治。

但大时代似乎并不像我们想象得轰轰烈烈,木心的童年似乎没有受太多的影响。他自己描述,“我们小孩子们唯一能做出的抵抗行动是,不上日本宪兵队控制的学校,家里聘了两位教师,凡亲戚世交的学龄子弟都来上课。”他的童年就是读书,读孔孟、读诗词,也读外国翻译小说。看画,看山水,看水墨,也看西洋油画。

旧时的富裕人家都有这样的习惯。棋圣吴清源的自传中,写他们兄弟几个在家中聘了家庭教师来背诵四书五经,不去上小学堂。1919年,发生了“五四运动”,在我们接受的历史教育里,这是开天辟地的大事,可童年的吴清源似乎并未收到任何影响,宅门一关,生活中仍然是只有下棋。

大时代是为少数人准备的——电影里的革命中永远一呼百应,可在现实中,也不过是百人而已。除去那些弄潮儿们,大部分人只是时代的承受者,敌人来了,便谨慎苟且度日;敌人走了,继续谨慎苟且度日。

少年木心,真像是西洋小说里写的贵族少年——“万事皆足,只欠烦恼。”他描述自己的少年生活:“人家出洋留学,法兰西、美利坚、红海地中海、太平洋大西洋,我只见过平静的湖。人家打过仗、流过浪、做过苦工、坐过监牢,我从小娇生惯养锦衣玉食,长到十多岁尚无上街买东西的经验。”

十几岁之后,他结束了这样平静而富足的生活,到了省会杭州读艺专,后来又去了上海读美专。

1947年,内战如火如荼。一向只有羡慕别人生活跌宕丰富的富家少爷木心,成了热血青年,发传单,号召人民反抗政权。他俊俏如姑娘,却有一身极硬的反骨。白天闹革命,晚上点上一支蜡烛弹肖邦。

木心领导学生运动的结果,就是被当时的上海市长亲自下令开除,又被国民党通缉。走避台湾。直到新中国成立才重回大陆。

章学林在80年代抱怨木心没有革命意识,其实,革命不过木心生命中一小段行程而已。他后来写道:“我年轻时,常常听说有人妻出走——中国只有一个真的娜拉:秋瑾。革命,赴死。她是完成了的娜拉。其他娜拉都未完成,中国许多娜拉走过一条路:去延安。”

木心并非没有革过命,只是发现革来革去,成功与否,都是革了自己的命。若不成功只成仁,那是圆满,是死;若成功而没成仁,那革命者成了当权者,为之抛头颅洒热血的东西消失,那亦是死。

木心自言:“从十四岁写到二十二岁,近十年。假如我明哲,就该‘绝笔’,可我痴心一片,仍是埋头苦写。结集呢?结了,到六十年代‘浩劫’前夕正好二十本。读者呢,与施耐庵生前差不多,约十人。出版吗,二十集手抄精装本全被没收了。”

他二十二岁那年,刚好是1949年。那时,张爱玲对苏青预言道:“来日时势变了,人人都要劳动,一切公平合理,我们这种人是用不著了。”

木心也意识到“我们这种人是用不着了”,却仍是坚持写着。直到文革,他的所有文章全部被缴毁。可以想象,木心这样为艺术而生,为艺术而死的人,生活在太平年景尚难如鱼得水,生活在火热的文革时代,会有多么痛苦。他写道:“文革期间,陈伯达在会上嘲笑海涅。我实在气愤:他也配对海涅乱叫。结果我被批斗。”

他文革被囚禁18个月,在白纸黑色的钢琴键盘上无声弹奏莫扎特和肖邦,在理应写交代材料的白纸上写诗。对于文革,木心在文章里从未控诉或回忆,只留下一句淡淡的俳句“我白天是奴隶,晚上是王子”,以及一句感慨:“诚觉世事尽可原谅。”

木心临终前,陷入了谵妄,时常认不出人,也说不出有条理的话,他对陈丹青说:“你转告他们,不要抓我……把一个人单独囚禁,剥夺他的自由,非常痛苦的……”可见并非文革不恐怖,也并非他已用强大的艺术修养打败,他只是用自己的一生去克服这梦魇。

文革过后,木心先在大陆住了一阵。后又去了纽约,晚年回到故乡乌镇。

木心少年时受了文学的启发,向往丰富的人生经历,于是背起行囊,把几十年的人生过得跌宕入戏,所有的跌宕又成了篇章,成了写作题材。一生由文学出发,最后又回到了文学。

二

木心说:“我一生的各个阶段,全是错的。”

这话听起来悲凉,但或许是对的。木心死在乌镇,乌镇是个小镇子,殡仪馆也是小小的,挂着俗怆的绸布和标语,看起来十分可笑。是陈丹青赶来,花了两天两夜,才布置成体面得体的样子——连死都是如此。

陈丹青果然像颜回。孔子差点被杀,而颜回又和大家走散了。等到颜回终于赶上大家,孔子说:“以为你死了呢。”颜回回道:“子在,回何敢死。”颜回的存在,不仅是完全顺从,也是为了延续老师的鲜润光辉。

任何时候的传道授业都是危险的,传道的“道”越是至诚至善,这种危险性甚至越大,如木心所说:“山下坐着密密麻麻的平民。谁顿悟耶稣在讲什么?两千年来,也极少有人明白耶稣说这话出于什么心态。耶稣的知名度来自误解。当不含恶意的误解转为饱含恶意的曲解——十字架就来。”

至诚至善的道,总是教人牺牲。《十诫》里讲不可跪拜侍奉其他的神,是讲牺牲。《金刚经》里“应无所住而生其心”也是讲牺牲。

木心的老师福楼拜说:“如果你以艺术决定一生,你就不能像普通人那样生活了。”这是讲对于生活的牺牲。

木心说:“我养我浩然之气,这股气要用在艺术上,不可败泄在生活、人际关系上。”现代人的失败,就在于不肯牺牲:“来美国十一年半,我眼睁睁看了许多人跌下去——就是不肯牺牲世俗的虚荣心,和生活的实利心。既虚荣入骨,又实利成癖,算盘打得太精:高雅、低俗两不误,艺术、人生双丰收。生活没有这么便宜的。”

他没有子嗣,晚年避世又避人,身边只有两个年轻人在照顾。避于莫干山写作,提笔如轻叹:“是我在寂寞。”

寂寞不只是生活上,也在文化史上。我们的文学史是一片封建王朝的沉疴,一片火热革命后的废墟,木心的《文学回忆录》打通中西文化,重新理解方块字,展开一幅完全不同的壮阔组图。直至今日,我们对木心仍是保持着警惕的崇拜,大陆文化界对他几乎噤声,这是源于他的陌生,还是我们的无知?大陆评论家们不熟悉他的腔调,把他的曲高和寡误以为是“木心的尴尬”,认为高不成低不就,既不能对现有的文化人产生影响,也不能使没有文化的人对他发生兴趣。

那又何妨,如他自己所说,他本来就不是写给群众看的。反正都是误解。

李白有诗“大雅久不作,吾衰竟谁陈?”木心是我们这个时代最后的大雅。能用一派衰败的文明气脉托举出他的雅致,亦是我们的幸运。

图文来自网络

在台湾和纽约华人圈,他被视为深解中国传统文化的精英人物和传奇式大师;

在中国大陆,因为那首《从前慢》,他开始被众人所熟知;

他一辈子不合时宜,不屈从于威权,不妥协于功利;

他凭着一身才华和倔强,硬生生把自己活成了一个传奇;

他,就是木心。

人生,从认识自己开始

木心本名孙璞,1927年,出生于浙江乌镇。

孙家乃望族,既是书香门第,也是工商世家。

木心小时候,家里佣人清洁厅堂,换下案上宋瓷,摆上明代官窑。木心母亲见了,赶紧阻止:“明代东西都拿出来了,快收回去。”家境之殷实富裕,由此可见一斑。

在那个时代,富家子弟通常的道路是学法律、当医生、或者继承祖业,偏偏木心对于这些“正道”不感兴趣,他想做一个画家。

就在八岁那年,早慧的木心在家中读到了一本对他来说非常重要的书——《米开朗琪罗传》,由此决定了他的人生走向。

木心在《海峡传声》中回忆了当时的情景:“初读《米开朗琪罗传》,周身战栗,就这样,就是这样,就是这样了。”

童年的木心,对于自己长大以后做什么,似乎已经不再犹疑:做米开朗琪罗这样的艺术家。

1946年,木心考上了上海美专,跟刘海粟先生学习油画,从此跨进了艺术之门。

此去经年,纵使贫困落魄,纵使九死一生,他的艺术之梦从未丢失。他历经劫难,初心不改,终成一代大师。

木心先生说过,“真正的人生,是从认识自己才开始的。”

从职业选择来说,木心在八岁的时候已经认识了自己。更难得的是,他终生没有背叛自己。

后来,木心告诫年轻人:“少年时代立下的志愿,因妥协而背叛,会遭到惩罚;始终不肯背叛自己的人,即使吃了很多苦头,最终却可以笑着。”

白天是奴隶,晚上是王子

文革时,木心因言获罪,被关进积水的防空洞,三根手指惨遭折断,多年来用心血浇筑而成的文学、绘画作品被焚毁殆尽。

他被囚禁了18个月,其中煎熬无人能懂,但他从未说过半句怨言,只留下一句:“我白天是奴隶,晚上是王子。”

白天,他清洗下水道、打扫厕所,从事着最为肮脏卑下的劳作;夜间,他用写“坦白书”的纸笔写出了洋洋65万字的狱中笔记。

他还手绘钢琴的黑白琴键,无声地“弹奏”莫扎特与巴赫。

他的65万字手稿里,没有悲愤和诅咒,没有抱怨和控诉,满满的都是对美学和哲学的思考。

他并不欣赏老舍那样以死殉道的做法,他欣赏司马迁,以生殉道。他说:“我不能辜负艺术对我的教养。”

艺术是他灵魂的庇护所,帮他在遭受欺凌与屈辱的时候,保持了高贵的样子。

人生不只有眼前的苟且,还有诗和远方。正是心中不灭的“诗和远方”,帮木心挺过了“眼前的苟且”。

在自己身上,克服这个时代

1979年,木心平反出狱。拂去浮尘,珍珠的光芒立马显现。

他先是受邀做了《美化生活》的杂志主编;然后,又担任了上海市工艺美术中心总设计师;后来,又做了上海交通大学美学理论教授。

木心的事业,一下子辉煌灿烂起来。

但就在这时,他作出一个惊人决定:“我要去美国。”

因为这四年里,他看见一个个有志青年,熟门熟路地堕落了,变得虚荣入骨又实利成癖。

“他们忘却了违背了少年时的立志,自认为练达,自诩为精明,觉得从前太幼稚,现在总算看透了想穿了,但就此变成了自己少年时最憎恶的那种人。”

木心不愿成为这样流俗的人,他说:“许多个人加起来,便是时代。”“我要在自己的身上,克服这个时代。”

1982年,木心来到纽约,为解决生计,他替犹太画商绘制波斯细密画。

经济上捉襟见肘,但他还是要把日子过得尊贵雅致。

他为自己剪裁制作衬衫、大衣,他把灯芯绒直筒裤缝成马裤,钉上5颗扣子,用来配马靴。无论上班劳作多么辛苦,下班一定将自己收拾得干干净净。

他说:“吃了再多苦头,也要笑着活出人的样子。”“我们在世界上,无非要保持这样一点态度。”

终于,他的画逐渐得到业界认可。1984年,他在哈佛大学举办了个人画展,一位大收藏家收藏了他的33幅水墨画。木心的生计从此“安定”下来。

后来,他的非凡成就已为世人所共知:他的画作被大英博物馆收藏,成为20世纪第一位有作品被该馆收藏的中国画家;他的散文与福克纳、海明威的作品一道被收入《美国文学史教程》。

这个“在黑暗中大雪纷飞的人”,即使经历再多劫难,也不愿为了功名利禄而妥协退让。他一辈子不合时宜,也一辈子清醒纯粹。

他最终在自己身上,克服了这个时代。

一句话熬不住,就失了教养

木心的影响,不仅仅是在文化上,更可贵的,是在做人和修养上。

一次在餐馆,陈丹青问邻座是不是意大利人,一问,果然是,丹青有点得意。于是木心提醒道:“你刚去过意大利,你想证明你的虚荣,人难免会这样,但要克制,这是随口就来的虚荣心。”

陈丹青的脸,立马红到耳根。

木心说:“修养是很具体的,就是一件件小事。一句话熬不住,就失了教养。”

木心先生回到乌镇后,没过多久就病倒在床,负责照料他的,是两个没读过多少书的年轻人,小杨和小代。

木心过世后,陈丹青问:“久病床前无孝子。为什么你俩对先生这么好?”

小杨看看小代。停了片刻,小代缓缓地说:“你知道的,丹青老师,我们在外打工,就是两条狗……到这里来,先生把我们当人看。比方说,我做对了事情,先生会夸奖我,我做错了,他从来不骂……”

“那他怎样呢?”

“他就教我下次怎么做,下次怎么说。”

木心先生是一个“看清世界荒谬”的智者。磨难中,他未曾屈服;盛名处,他觉得无趣。他眼里没有世俗的高下尊卑,他有的,是饱读诗书后的教养和历尽世事后的豁达。

木心语录

01. 岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月。

02. 许多个人加起来,便是时代。我要在自己身上,克服这个时代。

03. 看清世界荒谬,是一个智者的基本水准。看清了,不是感到恶心,而是会心一笑。

04. 所谓无底深渊,下去,也是前程万里。

05. 生命好在无意义,才容得下各自赋予意义。假如生命是有意义的,这个意义却不合我的志趣,那才尴尬狼狈。

06. 我是一个在黑暗中大雪纷飞的人哪,你再不来,我要下雪了。

07. 找好书看,就是找一个制高点。

08. 玩物丧志,其志小,志大者玩物养志。

09. 快乐来自智慧,又滋养了智慧。

10. 无审美力者必无趣。

11. 少年时代立下的志愿,因妥协而背叛,会遭到惩罚;始终不肯背叛自己的人,即使吃了很多苦头,最终却可以笑着。

12. 没有比粥更温柔的了。念予毕生流离红尘,就找不到一个似粥温柔的人。

13. 万头攒动火树银花之处不必找我。如欲相见,我在各种悲喜交集处,能做的只是长途跋涉的归真返璞。

14. 你要我毁灭,我不!

15. 他们忘却了违背了少年时的立志,自认为练达,自诩为精明,觉得从前太幼稚,现在总算看透了想穿了,但就此变成了自己少年时最憎恶的那种人。

16. 修养是很具体的,就是一件件小事。一句话熬不住,就失了教养。

木心:“不是说快乐的时候就画快乐,欢喜人就画人,没有这个的。欣赏古典画、浪漫派等等历史上所有的画,都不要基于艺术家是在写自传,他不写自传的!”

哲学家也是如此。

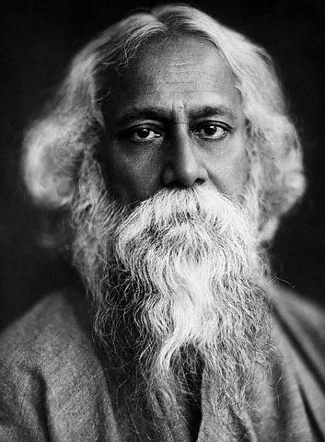

泰戈尔、罗素、木心、杨绛,都有在揭露人性的丑陋,人间的百态,爱情婚姻里的种种问题,以及命运的冲击,人世的沧桑等等。他们娓娓道来,观察人性的同时,揭示真理。这些是一个哲人每天都在观察和思考的事。

哲人对人性的思考,对整体的思考,是每时每刻的,他一辈子都在思考这些。

他思考这些不是在写自传,不是因为他过得不好,他不写自传的。

事实上,他们都过得很好,泰戈尔是金克拉科塔的地主,拥有很多地产和家业,一生都很富有。杨绛和钱钟书的婚姻更是令人羡慕。但她照样写了很多揭露人性和揭露所谓情爱的格言。

木心几乎从未直接描述自己在“文革”中被关进牢房,以及住在到处污水的防空洞中受的罪,这并不是因为他对往事不感兴趣,而是因为他有比这强烈的多的事要做。

三四十年代,中日战争期间,乌镇被日军占领,茅盾离家,委托他的老友代管老家的房子。木心就是在这期间发现茅盾图书馆的:

“沈家的老宅,我三日两头要去,老宅很普通,一层楼,砖地、木棂长窗,各处暗沉沉的,再进去,豁然开朗,西洋式的平房,整体淡灰色调,分外轩敞舒坦,这是所谓的“茅盾书屋”了,我现在才如此称呼它,沈先生不至自命什么书屋的,收藏可真丰富——这便是我少年期间身处僻壤,时值战争,而得以饱览世界文学名著的琅嬛福地了。”

木心读遍了这里的书,从西方哲学和文学,读到20世纪的中国小说和剧本。

后来木心听说乌镇要重修茅盾图书馆,还感叹道:“可惜那许多为我所读过、修正装订过的书,历经战火,不知所终了……”

木心在文革期间,在一个意想不到的地方,一个由防空洞改成的、单独监禁的地牢里,写下了65万字的手稿。

难以想象的是,在那种严酷和受监视的环境下,他居然能在薄如蝉翼的纸上,正反两面写下了65万字的笔记,层层叠叠的蝇头小楷,几乎难以辨认。

在木心看来,这是在“完成一个天赋的任务:“保护和照顾好葡萄藤”,犹如《圣经》所说:“吾为真葡萄藤,吾父乃葡萄栽培人,吾不结果之枝皆被吾父截去,结果之枝吾父则精心修之,以期结出更多果子。”(《约翰福音》第15章)

木心并不考虑是否会有读者读到他所写的东西,木心在笔记里继续他对绘画、音乐、文学以及哲学的探讨。这些讨论的源泉都只存在于他的脑海里——他从茅盾图书馆开始逐渐积累起来的财富,这是谁也拿不走的财富。

他并没有写自己的苦难,他写的还是文学和哲学的探讨,只是为了“保护和照顾好葡萄藤”,这是他的天赋使命。他多次强调“呈现艺术,退隐艺术家”。

杨绛先生说:

这个世界上没有不带伤的人。

无论什么时候,你都要相信,真正能治愈自己的只有自己。

不去抱怨,不怕孤单,努力沉淀,世间皆苦,唯有自渡。

生活,一半烟火,一半清欢

幸福,一半争取,一半随缘

人生,一半清醒,一半释然

愿你内心山河壮阔,始终相信人间值得。

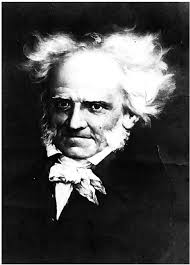

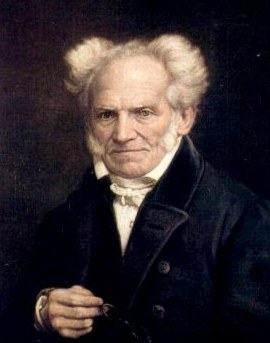

摘自《叔本华人生哲学》

宇宙中的万事万物,

越是优秀、越是高等,

它们达致成熟的时间就来得越迟。

摘自《人生的智慧》叔本华

别人的看法对于我们的确并不直接存在,而只是间接地存在,

只有当别人的看法对某事某物产生了影响,从而使我们自身也因此受到影响的时候,别人的这些看法才值得我们考虑。

除此之外,在别人的头脑意识里面所发生的事情,对于我们并不重要。

人性一个最特别的弱点就是,太在意别人如何看待自己。

楊絳:

人到中年,最好的狀態就是,低配你的生活。高配你的靈魂。

年齡只是符號,把生活調到你喜歡的頻道。

每一段時光都藏著不可複制的美好。

文章来自网络

《临江仙·滚滚长江东逝水》

明·杨慎

滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在,几度夕阳红。

白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事,都付笑谈中。

译文

滚滚长江向东流,多少英雄像翻飞的浪花般消逝。争什么是与非、成功与失败,到头来都是一场空。只有青山依然存在,太阳依然日升日落。

在江边的白发隐士,早已看惯了岁月的变化。和朋友难得见了面,痛快的畅饮一杯酒。古往今来的多少事,都付诸于人们的谈笑之中。

注释

临江仙:原唐教坊曲名,后用作词牌名,字数有五十二字、五十四字等六种。常见者全词分两片,上下片各五句,三平韵。

东逝水:是江水向东流逝水而去,这里将时光比喻为江水。

淘尽:荡涤一空。

成败:成功与失败。

青山:青葱的山岭。

几度:虚指,几次、好几次之意。

渔樵:此处并非指渔翁、樵夫,联系前后文的语境而为动词:隐居。此处作名词,指隐居不问世事的人。

渚(zhǔ):原意为水中的小块陆地,此处意为江岸边。

秋月春风:指良辰美景。也指美好的岁月。

浊(zhuó):不清澈。与“清”相对。

浊酒 :用糯米、黄米等酿制的酒,较混浊。

古今:古代和现今。

都付笑谈中:在一些古典文学及音乐作品中,也有作“尽付笑谈中”。

作者

杨慎(1488年12月8日-1559年8月8日),字用修,初号月溪、升庵,又号逸史氏、博南山人等,四川新都(今成都市新都区)人,明代著名文学家,明代三才子之首,杨廷和之子。他参与编修了《武宗实录》,嘉靖三年(1524年)因卷入“大礼议”事件,触怒世宗,被杖责罢官,谪戍云南永昌卫。在滇南时,曾率家奴助平寻甸安铨、武定凤朝文叛乱,此后虽往返于四川、云南等地,仍终老于永昌卫。嘉靖三十八年(1559年),在戍所逝世,享年七十二岁。明穆宗时追赠光禄寺少卿,明熹宗时追谥“文宪”。他的著作达四百余种,涉及经史方志、天文地理、金石书画、音乐戏剧、宗教语言、民俗民族等,被后人辑为《升庵集》。

创作背景

1511年(明朝正德六年),杨慎获殿试第一。1524年因得罪世宗朱厚熜,杨升庵被发配到云南充军。他经常四处游历,观察民风民情。每到一地都要与当地的读书人谈诗论道,留下了大量描写云南的诗篇。此词即其中一篇。

鉴赏

这是一首咏史词,借叙述历史兴亡抒发人生感慨,豪放中有含蓄,高亢中有深沉。

从全词看,基调慷慨悲壮,意味无穷,令人读来荡气回肠,不由得在心头平添万千感慨。在让读者感受苍凉悲壮的同时,这首词又营造出一种淡泊宁静的气氛,并且折射出高远的意境和深邃的人生哲理。作者试图在历史长河的奔腾与沉淀中探索永恒的价值,在成败得失之间寻找深刻的人生哲理,有历史兴衰之感,更有人生沉浮之慨,体现出一种高洁的情操、旷达的胸怀。读者在品味这首词的同时,仿佛感到那奔腾而去的不是滚滚长江之水,而是无情的历史;仿佛倾听到一声历史的叹息,于是,在叹息中寻找生命永恒的价值。

在这凝固地历史画面上,白发的渔夫、悠然的樵汉,意趣盎然于秋月春风。江渚就是江湾,是风平浪静的休闲之所。一个“惯”字让人感到些许莫名的孤独与苍凉。幸亏有朋自远方来的喜悦,酒逢知己,使这份孤独与苍凉有了一份慰藉。“浊酒”似乎显现出主人与来客友谊的高淡平和,其意本不在酒。古往今来,世事变迁,即使是那些名垂千古的丰功伟绩也算得了什么。只不过是人们茶余饭后的谈资,且谈且笑,痛快淋漓。多少无奈,尽在言外。

大江裹挟着浪花奔腾而去,英雄人物随着流逝的江水消失得不见踪影。“是非成败转头空”,豪迈、悲壮,既有大英雄功成名就后的失落、孤独感,又暗含着高山隐士对名利的淡泊、轻视。既是消沉的又是愤慨的,只是这愤慨已经渐渐没了火气。面对似血的残阳,历史仿佛也凝固了。“青山依旧在”是不变,“几度夕阳红”是变,“古今多少事”没有一件不在变与不变的相对运动中流逝,从“是非成败”的纠葛中解脱出来,历尽红尘百劫,太多的刻意都可以抛开,太复杂了倒会变得简单,在时、空、人、事之间的感悟中,别是一般滋味在心头。

历史固然是一面镜子,倘若没有丰富的甚至是痛苦的残酷的人生体验,那面镜子只是形同虚设,最多也只是热闹好看而已。正因为杨慎的人生感受太多太深,他才能看穿世事,把这番人生哲理娓娓道来,令无数读者产生心有戚戚的感觉。

既然“是非成败”都如同过眼烟云,就不必耿耿于怀、斤斤计较;不如寄情山水,托趣渔樵,与秋月春风为伴,自在自得。作者平生抱负未展,横遭政治打击。他看透了朝廷的腐败,不愿屈从、阿附权贵,宁肯终老边荒而保持自己的节操。因此他以与知己相逢为乐事,把历代兴亡作为谈资笑料以助酒兴,表现出鄙夷世俗、淡泊洒脱的情怀。无论过去,当下,还是以后,追逐名利似乎总是一些人的生存方式,然而名缰利锁又往往令人痛苦不堪,难以自拔。

当然要建功立业,当然要展现英雄气概,当然要在无情的流逝中追求永恒的价值。但是既要拿得起,进得去;还要放得下,跳得出。要想看清历史发展的必然趋势,看清自己在历史中的位置和可能起到的作用,深度和远见都必须在生活中不断磨炼。

浪奔浪流,万里滔滔江水永不休,任凭江水淘尽世间事,化作滔滔一片潮流。历史总要不断地向前推进,不以人的意志为转移。逝者如斯,谁也留不住时光的脚步。可是人们却不甘就这样顺其自然,随波逐流。

“白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。”这两句尤其经典,作者经历了70多年的人生,看穿了看透了,他就就是词中的白发渔樵,坐在历史长河边的沙滩上,看历史长河滚滚东流,此刻时间凝固了,他以旁观者的心境,看季节的变化,看时代的更迭,顿觉人生何尝不是如此?你留也好,去也罢,四季照样变化,朝代照样更迭,生命照样老去。面对短短的人生,我们又何必一定要去强求什么呢?此刻的心境虽然无奈但又何等的洒脱。

“一壶浊酒喜相逢。古今多少事,都付笑谈中。”人的一生,你穷也好,达也罢,你得到的、你失去的,不也就在生命消亡的同时烟消云散了吗。所以,只要有一壶浊酒,有几个知己,就应该很满足了。

词中有两句将词的意境即作者的心境推向了极致,其一是“是非成败转头空”,其二是“古今多少事,都付笑谈中”。作者总结自己的一生,得出的结论就是:“是非成败于人生而言,只不过都是笑谈罢了。”

叔本华:

所有的真理都要经过三个阶段:

首先,受到嘲笑;

然后,遭到激烈的反对;

最后,被理所当然地接受。

摘自《人生的智慧》叔本华

一个真正老于世故的人,

就是一个做事从来不会犹豫不决、举棋不定的人,

也不是匆忙急躁地行动的人。

文章来自网络

大雨过后,抬头看天

大雨过后,有两种人:一种人抬头看天,看到的是雨后彩虹,蓝天白云;

一种人低头看地,看到的是淤泥积水,艰难绝望。

王阳明属于前一种人。

王阳明二十八岁中进士,随后在京城做官,三十三岁时出任山东乡试主考官,仕途顺利。

然而在他三十五岁那年,人生的一场大雨,一场生死攸关的特大暴雨倾盆而下。

他因为出于义愤,上书皇帝言政,触怒宦官刘瑾,被打四十廷杖,贬到贵州龙场驿站当驿丞。

驿站是古代为传递官府文书而设立的中转站,驿丞是驿站的小官,不入品级。王阳明离开京城后,刘瑾派了手下暗中跟随,想寻找机会加害。

王阳明在钱塘江边抛下衣物,装出投水自尽的假象,然后搭乘商船去舟山。途中又遇上飓风,一日夜间被大风刮到福建边境。

上岸后跑了几十里的山路,夜晚去敲一座寺院的门,要求借宿,被一个和尚拒之门外。他只好找了一个无人管理的小庙,靠着香案睡觉。

半夜里,突然来了一只老虎,绕着走廊大声吼叫,却没有进去。

第二天清晨,那和尚想他一定被老虎吃了,却发现王阳明安然酣睡,喊他才醒。

和尚吃惊地说:“你一定不是平常人,否则怎么会没事儿呢?”就请他进寺。在寺里,王阳明遇到了一个曾经与他有一面之缘的道士。

道士为王阳明卜了一卦,得“明夷”卦,告诉他“君子利艰贞,晦可明”,关注微信公众号打坐站桩,意思是君子只要坚守自己的贞操,就能度过艰难,黑暗终会过去,光明终会到来。

王阳明决定先到南京探望父亲,再赴任贵州,离开时在寺院墙壁上题了一首诗。

其中一句是“险夷原不滞胸中,何异浮云过太空”,把所遭遇的凶险艰难看成是天空中的浮云。

独善其身,兼善天下

到了龙场驿站,困难重重,没有居住的房屋,人生地不熟,与当地居民的语言又不通,因为水土不服,不久随从们都病倒了……

王阳明生火做饭,照顾生病的随从,并且唱歌给他们解闷;开荒种地,与当地的居民交流沟通,并将自己所知道的知识和技术传授给他们……

在恶劣的环境下,王阳明不忘时常静坐,思考自己苦苦追寻的圣贤之道,“如果圣人处在这种环境下,会怎么做呢?”

终于在一天夜里,他大彻大悟,“圣人之道,本心自足!”

一种振聋发聩的思想——王阳明“心学”就此诞生,这就是思想史上著名的“龙场悟道”。

时间一久,当地居民与王阳明的关系非常融洽,为他建造了“龙岗书院”,四周学子纷纷前来求教……这一切,为他日后得以迅速复出打下了牢固的基础。

王阳明在“大雨过后”,选择了“抬头看天”。

这种朴实的智慧其实就是古人说的“君子居易以俟命”,在无法逃避的困境中,保持平静的心态,默默地努力,以顺应不断变化的局势,等待机会的到来。

“居易”是保持一颗平常心,“俟命”绝对不是“死生有命,富贵在天”的消极心态,而是一种达观坦然的智慧。

“抬头看天”的王阳明终于得以悟道,“独善其身”之后,当然要“兼善天下”,他在龙岗书院赋诗云:“寄语峰头双白鹤,野夫终不久龙场。”

他能感觉到,在日复一日地不懈努力中,自己内心的力量正逐渐强大起来,龙场这个小地方是不能拘束住他的。

果然不久之后,王阳明就告别了龙场,踏上了辉煌而充满传奇的人生之路。

可见,“大雨过后,抬头看天”的智慧,是一种隐忍等待的韧劲,是一种大丈夫能屈能伸的气度,是一种拿得起、放得下的胸襟;

是在不得已的境遇中,通过反求自身,以心去参悟生命,从而使内心无比强大,又慈悲善良。

人到绝境是转机

人生没有真正的绝望。

树在秋天放下了落叶,心很疼,可是整个冬天,它让心在平静中积蓄力量。春天一到,芳华依然。

瀑布的壮观是在没有退路的时候形成的,繁星的璀璨是在黑夜到来后弥漫的。生活的道路不可能永远是坦途,必然会遇到令人无奈的困境,甚至是人生绝境。

绝境不仅仅是一场磨难,更是人生的一种醒悟和升华。

无常的生活将绝境横亘在你的面前,也是把你置于人生转机的悬崖。

是粉身碎骨还是奇迹生还?是飞珠溅玉还是化险为安?绝境之中的你处于什么样的心态,都将决定最后的结局。

所以,请珍惜“置身绝境”的转机,只有直面困难,锤炼自己,才会涌现新的智慧,绝境也就转为佳境。

水到绝境是飞瀑,人到绝境是转机。

大雨过后,不要低头看地,而是抬头看天,就会发现全新的天空。

摘自《人生的智慧》叔本华

一个精神富有的人会首先寻求没有痛苦、没有烦恼的状态,追求宁静和闲暇,亦即争取得到一种安静、简朴和尽量不受骚扰的生活。

一个人,内在越丰富,对外在的需求也就越少,别人对自己的重要性也就越小。

因此,一个精神世界极其丰富的人,就会十分不合群。

实际上,一个人,最高级、最长久和最精彩的快乐,就是心灵的满足。

当你不再依赖于从别人眼中寻找自己,你就越是自由。

一个内在丰富的人,即使处于荒芜的世界之中,也会运用强大的精神力量,活出精彩。

摘自《叔本华人生哲学》

如果一个年轻人,很早就洞察人事,

擅长于与人应接、打交道,这可是一个糟糕的迹象,

它预示这个人属于平庸之辈。

人的合群性大概和他知识的贫乏,以及俗气成正比。《叔本华人生哲学》

心性不高的人,幸福和快乐的唯一源泉是他的感官嗜好,充其量过一种舒适的家庭生活,与低级的伴侣在一起,俗不可耐的消磨时光。教育对这类凡夫俗子也不能扩大他的精神价值。《叔本华人生哲学》

天才几乎都不善于交际,因为还有什么对话,能像自己的独白,如此充满智慧而令人愉悦呢?

一个人对社会交往的热衷程度,大致上与他的精神思想的价值成反比。如果一个人不喜欢与人交往,那几乎就等于说,他是一个具有伟大素质的人。《叔本华人生哲学》

在高朋满座的隆重场面,表面上看,人们兴高采烈,沉浸在一片高贵的愉快气氛之中,但通常,拘束、尴尬和无聊才是到场的真正客人。众人聚合的地方,也就是无赖集会之处。真理通常都拒绝在这些地方出现,而另投别处。《叔本华人生哲学》

一个人对与人交往的爱好程度,跟他的智力的平庸及思想的贫乏成正比。人们在这个世界上要么选择独处,要么选择庸俗,除此以外再没有更多别的选择了。《人生的智慧》

社交聚会要求人们做出牺牲,而一个人,越具备独特的个性,那他就越难做出这样的牺牲。因此,一个人逃避、忍受,抑或喜爱独处,是和这个人自身具备的价值恰成比例。因为在独处的时候,一个可怜虫就会感受到自己的全部可怜之处,而一个具有丰富思想的人,只会感觉到自己丰富的思想。《人生的智慧》

没有相当程度的孤独,不可能有内心的平和。

学会在人群中保持一定程度上的孤独,不要有什么想法就立马告诉别人。另外,对别人所说的话千万不要太过当真。不能对别人有太多的期待,无论在道德上抑或在思想上。对于别人的看法,应锻炼出一副淡漠、无动于衷的态度,因为这是培养值得称道的宽容的一个最切实可行的手段。《人生的智慧》

一个人只有在独处时才能成为自己。谁要是不爱独处,那他就不爱自由,因为一个人只有在独处时才是真正自由的。

伟大的心灵,在这个世界更喜欢独白,自己与自己说话。

摘自《庸闲斋笔记》卷12

清朝光绪元年(1875年)三月,江苏省招商局的福星号轮船,装载七千石江苏漕米,向天津驶去。同在一艘船上的,还有江苏海运委员、补用知府蒯君等二十一人,以及浙江海运委员石君、董事、仆从等几十人。

轮船行驶到山东烟台时,海上起了漫天大雾,能见度很低,根本看不到对面船只的行驶情况。当时,在同一海域行驶的英国澳顺号轮船,同样因为大雾,看不到对面的行驶情况。突然间,两船彼此相撞,福星号竟被撞沉了。

乘坐福星号的委员、董事、仆从等六十五人遇难身亡,仅有江苏候补知县江君等三人得救生还。

海难发生后,李爵相将所知情况紧急奏报朝廷。天子震惊大恸,哀悼死难者。并对不幸遇难的官员擢加官衔,按照阵亡条例,拨款抚恤死难者家人,荫庇他们的孩子。朝廷还下令在天津、上海二地修建专祠,祭祀死难者,死去的董事、仆从等人也都得到附祀。江苏省大员筹措银两,赡养死难者的家人,为期十年。

同时,英国官员罚澳顺号轮船的主事者赔款给死者家属。不幸遇难的人们,既受到了朝廷的厚恤恩赏,还得到了中外双方的抚恤。这样处理船难事件,想必对于获救之人,遇难之人,都没有什么遗憾了。

当时遇难的名单中,还有一人名叫长楙(音茂),是一位候补县丞。清朝官员陈其元记录这件船难时,还特别记载了关于他的一件奇事。

长楙是满洲人,在苏州任佐贰官需次[注]已经很长时间了。位卑薪少,所以他家过得十分穷苦。上级怜悯他,给他津运的差事,可以多领些薪水,养活家人。长楙高兴地接过差事,回家辞别妻子,就随长官上船了。

长楙走后,不到十天。一天早上,他的妻子刚梳洗完毕,走出屋门,准备操作家务,却忽然倒地,以长楙的声调大呼:“轮船失事了,我已经死了。速速去请我的好友某某前来。”

当长楙的好友到来后,长楙就把轮船失事的过程,叙述了一遍。那时,苏州百姓还没有得到船难的消息,众人一听,均大吃一惊。

长楙接着说道:“我死之后,就已获得差使。由于心中挂念家贫子幼,所以连夜奔驰而归。”他嘱咐好友代为抚养长家刚满十岁的儿子。长楙说着流下了眼泪,好友也跟着哭起来,答应了他的恳求。长楙谢过众人,就辞别离开了。

这时他的妻子霍然醒来。人们问她亡魂所言之事,她浑然不知。只记得,刚出门,忽然吹来一阵冷风,然后她就不省人事了。两天之后,轮船失事的消息传到苏州城。

当时,官员陈其元正在苏州,听说了这件事。官员应宝时(1821年─1890年,字敏斋),不信鬼神之说。当陈其元向他问起长楙亡灵之事,原来应宝时也早已听说。二人都很惊叹,竟有这等奇事。应宝时说:“你正在撰写《笔记》,可以把这件事写进去,与《神灭》、《无鬼》二论相辨吧。”

注释:

佐贰官,即副官,县之佐贰官为县丞,主簿,佐助州县主官管理粮马、缉捕、水利等事务。需次,即新官候补,在古代指官吏授职后,按照资历依次补缺。

把自己活成一道光,

把自己活成一道光,

因為你不知道,

誰會藉著你的光,

走出了黑暗。

請保持心中的善良,

因為你不知道,

誰會藉著你的善良,

走出了絕望。

請保持你心中的信仰,

因為你不知道,

誰會藉著你的信仰,

走出了迷茫。

請相信自己的力量,

因為你不知道,

誰會因為相信你,

開始相信了自己。

願我們每個人都能活成一束光,

綻放著所有的美好!

你所經歷的悲歡離合,

並非修行,只是經歷而已。

如果在悲歡離合間中,

體認到無常、緣起、因果,

那才是修行。

摘自《活法》稻盛和夫

当有人问:

“人为什么来到这个世上时”,

我毫不犹豫地、毫不夸耀地回答:

“是为了比出生时有一点点的进步,

或者说是为了带着更美一点、更崇高一点的灵魂死去”。

文章来自网络

28. 病了,人死是不是最严重的?不是。阙阴病,会反转录到DNA里,变成你基因的一部分,再遗传给你的下一代,所以,感冒到尽头,可以变成你家族血统里的诅咒跟业障哦。

29. 倪海厦用经方治疗红斑狼疮,治成大感冒痊愈。

30.《庄子》的《渔父》篇,帮孔子做一个心理分析profile。

22. 孔子创建了一个儒家,是以代偿反应作为基本盘的孔派儒家心法。不包括孟子派的儒家,孟子是没有代偿反应的人。

23.《齐物论》和《渔父》不先练出来,人不可能让自己的心好起来。《齐物论》的宗旨是,人一定要消灭自己的辩论心,如果不消灭辩论心,你一想要好起来,就会用代偿反应加强负面能量,这样子是没有办法好起来的。《渔父》直接讲代偿反应。没有代偿反应的人是真人,有代偿反应的是伪人。

24. 伪人状态,最轻的是躁虑症和救世主情结,这是最轻的。这样的人,得了重大绝症,伤寒论帮得了你。再进一步恶化,就是修道病,这是很恐怖的心理状态,进入这个状态,大肠癌基本上就救不了了。阙阴病的末期症状,密集发生在好像很追求心灵修养的人身上。伤寒论治不了修道病。

25. 如何消去代偿反应?“你要学会拥抱自己的黑暗面。”两个相对的两极,分裂的自我,融合成同一个自我的时候,人才能够变成真的人,一个对自己诚实的人,然后才能够修道。

26. 一个人如果活得像庄子认可的那种真小人的话,你要帮别人之前,一定会先想,帮他/她,我开不开心。如果帮他我不开心,拿就让他/她死好了,至少不要拉我陪葬,对不对,这就是真人,功力尚浅的真人,小真人,俗称真小人。救世主情结,就是刚好跟这个相反。

27. 躁虑症跟救世主情结不同,躁虑症是有时候觉得自己是最厉害的人,有时候觉得我真烂,我去死了算了,两者交替出现。

28. 生病可以乞讨到爱的时候,我的病舍不得好。

29. 人如果生活在代偿反应之中的话,人听不到自己的feeling tone,也就是灵魂深处的那个真正的自己。人来到这个世界之前,可能已经选择好了这辈子做什么事情最开心。于是分裂。分裂会带来两个结果,一个叫人道之患,你会遇到修理你的人,一个叫阴阳之患,你会生病。一个人生活在自己的feeling tone,不管他再怪再讨厌,大家都会原谅他,如果一个人不是活在他的feeling tone,他再努力做好人,也是谁都不会原谅他。

30. 躁虑症是小瘪三的病,爬不上去。忧郁症是俊男美女的病,性感者之病。忧郁症十个里有九个是性感的人,九个里有六七个常常同时又是大善人,也就是好心人。一个一直以来勉强自己扮好人的善人型忧郁症患者,一旦学会对一些索求者说不,病情通常会大幅度好转,西药也可以停掉。但修道病的诡异之处,明明他的插头已经拔掉很久了,为什么他们还能活的那么拼,那么猛?也许是他在用某种方式,把仅存的一点点高阶能量,都尽数劣化成低阶能量,把灵魂当卡路里烧,舍质取量地生活。

31. 修道病,最后会变成有人壳,无人性的状态,没有的真正的快乐。这种人不生病,潜在意识不想寄情书给它了。

32. 道家的心法,一定要靠理亏才能练得成,你愈是觉得自己对的,就愈要自己变化,这样子,你所有的信念只会一路增强,怎么能好得起来呢。

33. 不管一个人的行为,从表面上看是多无害,多善。只要念波是不对劲的,就一定会害到人。最后的结果,最后展现出来的现象,是念波的品质具象化出来的,而不在于他做事的方法正确与否,或者是他自以为的动机。

34. 一个人是躁虑症人格,他会向周围的人做善意的行为,但你敢接受,通常你会遇到意想不到的倒霉事。而救世主情结,会把双方,“教主”和“信徒”都磨掉半条命。

35. 一个人有情绪,你就淡淡然地不要在意,对方就自己平息了。不要去帮对方解决情绪,只会增加对方的我执。

36. 遇到修道病,躁虑症,忧郁症,紧紧张张的心理医生型,不要对付,离开就好。人的能量的毒,你要邀请它进来,吃它,才会中毒的。

37. 一个美人,如果一直沾沾自喜于自己的美,那也蛮讨人厌了。行善的人,若一天到晚要宇宙记住欠他的善,那就更加讨厌亿万倍了。

38. 丢失性命的人,大宇宙是希望他浪子回头的的。哪一种浪子比较容易回头?是自己也觉得自己有错的那一个。杀人放火的人,通常不用人讲,自己觉得自己是错的,而在社会上被誉为善人,好人的人,他能反省吗,大约是不能了—好人的我执,有时候却比坏人大。我执大,报应是不是就大?通常是吧。庄子不赞成为非作歹,但对努力做善人的人,更加更加不认同。

39. 关于健康,很好玩的事情就是,活在自己本性里的人非常不容易生病,可是,活在自以为的应该状态的人,非常容易生病。

40. 在你的生命里,有一些时刻一些地方,你倦怠,想要休息,所以你才会感冒。日本人说,白痴是不会感冒的,他没有那个心理结构。

41. 自律神经和免疫力的杀手排行榜:杀手之王,代偿反应;第二名,A怕死,B不能做爱做的事,不能成为想成为的人;第三名,和后味不好的人事物相处。后味不好的人,就是,你跟他相处了一个钟头,觉得好像虚掉了,超累,给你这种感觉的人,马上就绝交,即使他是你枕边人,或者你亲生的。要听身体的意见,要从身体感呈现出来。

42. 《庄子》的修行方法,入场条件是《渔父》,不要有代偿反应,学会拥抱自己的黑暗面,这是基本的。然后,《齐物论》的丧我法,在《人世间》叫“支离其德”法,打残道德。

43. 道家对于人“修炼的位阶”:一开始先学会做真小人,对自己的喜欢不喜欢很诚实,对于没有爱的人事物,就不要玩弄彼此的感情。再往自己喜欢的方向,把自己发展成一个很厉害的达人,然后,再从达人变成真人。

44. 达人的状况,《庄子》说,当鞋子合脚的时候,你就觉得自己没脚了。人的头脑,人的思考力,是人的心力还不足的时候的一种代偿反应,是一双还让你脚不舒服的鞋。当人心力够强的时候,你做什么事就不用想了,不需要想的头脑,才是真舒服的头脑。英语练好了,不考虑语法。刚学做菜,放盐和糖需要看食谱,很会做菜的时候,随手一撒,刚刚好。达人,就是做一件事情,完全不用思考,可以做的很好的人。

45. 所以,你要从自己最爱的事情做起,用热情将它做到达人的境界,体验到心力充足就不用思考,然后,再把这种经验放到每一件事情上,等到人生再没有一件事情需要动脑筋去想,你就完全生活在舒服之中,只剩下纯粹的感知力和表现力。思考没有了,就没有烦恼。这就进入了真人的境界。

46. 当一个人不再用道德规范,或者各种自以为是的“我应该”来约束自己的话,一个人就慢慢变成“符合自己内在呼唤”的状态,合乎自己本性的状态。“我应该做人活波开朗”,“有心事应该要讲出来”,“人应该多运动才会瘦”,“人应该要有爱心,心存善念”,“人应该多交朋友才不会孤僻”,“人应该孝顺”,这些“应该”,道家希望我们能打残它们,这样才有好日子过。

47. “爱”这种东西是非常高的,一般人达不到,真正的爱,是慈悲,一定要等到彼岸主导开始出现才开始有。狠一点,反正你表面意识的“我这样做是为了你好,我这是在爱你”的想法和感受,都不是爱,是我执。慈悲是练成之后的结果,不是修炼法,一定要注意。

48. 只要有“救人”这个念头一出来,就已经落入修道病的范畴了。

49. 让心境达到590分的练法,任选一种,听仔细,差一个字可能会走火入魔:

49.1 大宗师的人生成功论,影响不了的事情,不要想去影响。

49.2 齐物论的丧我法。

49.3 养生主的踌躇满志法。

49.4 人世间的支离其德法。

49.5 养生主的庖丁解牛法。

50. 而600分以上的心境,硬要说的话,可以略提两则:

50.1 达生篇的达人心法。

50.2 大宗师的撄宁诀。

51. 真小人不是让你想干吗就干吗。不是让你杀人防火,也不是性滥交。当你感觉到身体内的黑暗渴望,你会想,去做还是不去做,这已经被我执玩到了。正确的答案是,我为什么会渴望这些。不做,憋着伤自己,做了,不顾虑他人,伤到别人,耍任性。

52. 香烟的好处至少是坏处的四倍,它可以提升副交感神经,减少压力,减少疲劳,带来欣快感。

53. 副交感神经主导的女人,对男人来说,是海洛因等级的禁断之女。

54. 一场好品质的性活动中,女人的肉体愉悦是男人的至少三十倍。当一个女人的大脑,得不到足够肉体愉悦的时候,会觉得生活中事事都有情绪,说话变得夹刀带枪,愤世嫉俗。

55. 赛思学派,心想事成大法。

文章来自网络

32. 决定身体好坏的“气”,是归潜在意识管的。身体是潜在意识和表面意识沟通的介面之一。

33. 梦是潜在意识和表面意识沟通的介面。潜在意识对表面意识的喊话,透过重重介面,在梦里是一些象征物。

34. 病是潜在意识和表面意识沟通的介面。每一种疾病,病痛,都是潜在意识寄给我的情书。潜在意识跟你讲话,你头脑听不到,它只好到梦里讲,梦里你不懂,它只好让你身体产生变异的细胞,感染病毒,让你停下来想想,你究竟是要做什么。病,只是这样的东西,尤其是重大绝症之类的。

35. 一个太太得了乳腺癌十四年,她的真心话是,这个癌症帮她逃离老公跟婆婆。

36. 没有什么疾病,没有什么治疗,如果你能听懂你的病,没有治疗这回事,病不是坏东西,病是非常神圣善意的事。

37. 所以,治病要谨慎,不见的要把病人治好,治好了他说不定出门会给汽车撞死—潜在意识觉得情书被忽略,游戏不好玩,直接下线不玩了,于是表面意识和肉体一起挂掉了。

38. 当你练《庄子》的时候,练到一定的阶段,你就得到内功这种附属品,你知道经络了。生病了,反省一下情致问题,经络就通了。甚至,想一下药物的名称和样子,病就好了。练丧我法的人,不用练拉筋,气功,导引,打坐,一样会有效,什么都能练出来。所以,上天爱小人,小人有好报,专心做小人,该来的都会来。

39. 如何当小人?拆掉你所有的道德观。这是道家最难练的一块,要做好跟所有人翻脸的准备,做好换掉身边所有朋友的准备。不爱的事情就不做,做自己爱的事,会很开心,然后还有人给你钱,于是幸福感爆发。

40. 当我(JT)要发善念,用中医来救度人的时候,动了几下那种念头,我2010年病的快要死掉了—被大宇宙电呐。

41. 我(JT)人生的唯一一次顿悟,是在倪海厦老师的针灸班,金城武也在上课,他怎么看都美,美到极点,于是从此衣服随便穿,澡随便洗,再怎么拼,也不是金城武的对手。看到金城武,就知道什么是看开,放下,不执着。

42. 人最好不要有情绪。情绪是不承认事实或者看不到事实的信念造成的。人在承认事实的时候是没有情绪的。一个人要能平静,心定,最要紧的是让自己的心能提升到愿意承认事实,越承认事实,越平静。不要有“我相信”,“我认为”,“我应该”,“你应该”。真人是无情之人,没有情绪,只有各种事实。

43. 人生最大的幸福,就是“知道对方是不会受你影响的”。(说直白一点,也就是你只能选择接受和不接受一个人,而不是试图把他改造成你想要的样子,很多婚姻家庭友谊等等的悲剧都是这里来的。)

44. 八证道的正见,就是承认事实。

45. 亚当和夏娃,人类罪恶的起源,是在于羞耻心的主导化,而不是后世所说的七宗罪,他俩在吃果子之前,天天应该也是好吃懒惰也有性行为,也没挨骂吧。

46. 耶稣的教导很有趣,他用力洗刷旧约时代留下来的“你有罪,上帝讨厌你”的信念群,甚至倡导了受洗来强调这件事,不要用罪的意识去审判人,妓女也可以是好人,结果被同代人钉死了。

47. 好吧,现在终于开讲 丧我神功了。

48. 丧我神功:

48.1. 人的一切情绪,是因为人不愿接受真相而产生的;

48.2. 人如果不接受宇宙的普遍性真相,大概大宇宙会降一个雷打你一下,你就体会到你有情绪,这就是遁天之刑,遁,逃跑的意思,你想逃开真相,就会被情绪惩罚。

48.3 如何解决遁天之刑?庖丁解牛功。如果你的刀卡住了,一定是你下刀的位置不对。情绪卡住了,就是互动不对。于是要想想看,到底是哪里卡住了,对不起,我搞错了,我没看到的事实是什么。

48.4 永远挥出最佳一刀,出错就问事实是什么,慢慢练,于是什么事都搞得定,而且感知力和表现力很高。

49.《庄子》,道在烂泥巴,道在蚂蚁里,道在马桶里,道在大便跟尿里。“每下愈况”,越往低处找,越能看到真相。买猪肉,看猪最瘦的地方有没有肉,而不是看最肥的地方有没有肉。所以,修道在最低级的地方最好完成,我在生活中,跟同学,朋友,家人的互动,有没有起情绪,有没有做了多余的事而挫败。所有的修道是在这些最低级的地方完成的。做一个诚实的小人,不起情绪,尊重身边每个人,就是非常完美的修道。

50. 环中法解决矛盾冲突,魔魔相消成就神。矛盾和纠结,是彼此没有看到完整的真相,但又看到对方没看到的真相,只要让他们合一起来就自己消掉了。“把劣徒甩掉”和“把劣徒抓过来痛骂”互咬,过一两个小时,都碎掉了,于是成为另外一种更高的声音,“诚实做自己,对自己和对别人,当事情清楚得不得了的时候,你和他们根本不想彼此接近。”冲虚,也就是冲和,冲击而得到调和,力量绵长无穷。

51. 丧我神功,环中法,气听法,如果没有练成,练内功必然会走火入魔。不会冲和,必然出问题,很可能成精神病。

52. 气听,听身体感的话,也就是表面意识向潜在意识头像,由潜在意识接管,形成“彼岸主导”的技术。(道家以女性为贵。理性越少,直觉越好。动物好过人类,女人好过男人,所以道家认为女性高过男性,有趣啊。)

53. 到了大周天阶段,几乎全由潜在意识接管身体。表面意识想杠一杠,会出问题的。左脑对本能冲动不理会,但右脑潜在意识信息越来越多,也是人会变成左脸和右脸不一样,好像是两个人的感觉。(枯容大师的半枯半容躺枪了哈)

54. 在出阳神的大药阶段,会出来魔考,其实也就是表面意识的我执被潜在意识吓到分解了,分解成毒蛇猛攻潜在意识。如果没受过环中训练,搞不好要左右脑连接断裂,变成精神分裂。

55. 想辨认出“我执”很容易,“我执”的标签就是“我想说服别人相信我”的冲动,庄子称之为“辩”,辩论的行为,就是“是非”。

56. 在道家看,愈是偏离事实的念波,愈是有“想说服别人的欲望”,在宗教界也就是“传教”冲动。

57. 每次和别人互动,如果产生了“想要说服别人相信我”的时候,就要知道这是我执,最要紧的行为要停下来,辩下去,就输给我执了。

58. 如果你总是被误解,被冤枉,不需要辩解,十有八九是,这个人留不得,跟他分开。

59. 道家的“全真”是内在的描述,向外的描述,就是佛家的如来,另一个定义是全见者,能感知一切,历历分明,完全没有一点点搞错。(如来十号,有一个就是正遍知,正确地全知道全见到)

60. 自我觉察力不够的人,更需要去分析理解自己恶念的来源,先学会拥抱自己的黑暗面,找出恶念背后真正的渴望。

61.《庄子》第四篇《人世间》中阶训练“支离其德”,它的具体练法,真的就是“硬得做到不要受罪恶感支配”这一件事。这个连法,如果练的好,效能往往大到叫人喜出望外的。最明显的是“家人之间”,“爸爸妈妈对你这么好,你怎么可以不听我们的话,让我们伤心呢?”训练方式就是,找出让自己对家人有罪恶感的事情,多做几次。比如,一般人认为的不孝的事情多做几次。做上几个月,父母就不再嚣张跋扈,自以为是了。这种事情,劝父母是没用的,念没用,怎么都没有,支离其德最有用。这样搞完之后,他们自己学会找乐子,不再动不动伸手让别人去爱他们。

62. 全真之心分三个阶段:第一个阶段,把不实的念波去除干净,对潜在意识的自我还不能完全理解,能隐约读取到一点点;第二个阶段,表面意识的全真之心很接近潜在意识了,可以跟潜在意识一起出去,出阳神;第三个阶段,表面意识融入到潜在意识,活在永恒的当下这一刹那,也就是《庄子》说的逍遥。

63.《庄子》的几个路数:《大宗师》的撄宁诀是最接近禅宗的,《齐物论》的丧我法最接近佛法八正道,也最接近耶稣基督,是止水心法,《人世间》的心斋气听法和内功学最有共鸣,《人世间》的“支离其德”是明镜心法。《渔父》的代偿反应破除法,把人救到一定的水平,再练丧我法。《德充符》的可爱心法,是房中术学派,瑜伽派不能缺少的主轴心法。

64. 练成《庄子》,会有一些很有趣的功能出现,你也不知道为什么要做一些事情,但做了之后,恰好会有一个好的结果给你。你要放开头脑,大宇宙会给你各种巧合,比你自己绞尽脑汁做的更好更轻松。诚实做自己,上帝会赏你饭吃,上帝给的饭,比社会给的饭要好太太太多。

后注:

补充一下,“真小人”,在台湾和大陆有所不同的。我们以为的真小人,基本上是坑蒙拐骗杀人放火金腰带,这些实际上已经是魔头境界。真小人其实是“自私”,这是常态吧,大部分人其实倒是蛮“真小人”的,不用修,已经是了。而台湾,出于种种原因,是“过多地为他人考虑”,太有“礼节”,因为有礼节,而导致“假人”,所以要先学做“真小人”,然后再学“真人” 。

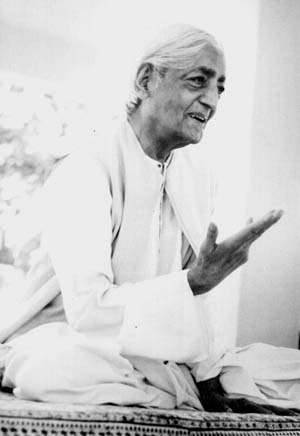

摘自《克里希那穆提日记》

1973年10月4日

男孩小时候,他常常会独自一人坐在池塘边的一棵大树下,池塘里盛开着荷花,粉红色的,散发着浓郁的花香。在那棵大树的遮荫处,他可看见那条细细的青色的蛇和变色龙,还有青蛙和水蛇。他的弟弟和其他人,会带他回家。[克里希那穆提在描述自己的童年。]树下是块令人愉悦的好地方,面对着河水和池塘。那里似乎空间很开阔,而在这个空间里,那棵树却在营造着自己的空间。万物皆依赖空间。那些停在电报线上的鸟儿,在那个安静的夜晚如此间距般地歇息在那,为天空营造着空间。

兄弟俩会和家里的其他人一起坐在挂有画像的房间里,用梵文颂经,唱吟过后房内便寂静下来,这是夜晚打坐时的情景。弟弟会先入睡,只有当次日其他人起床离开屋子时,他才会翻过身醒来。房间并不大,墙上挂满了图片和圣像。在寺庙或教堂狭小的空间里,人给予空间不同形态的变化。这样的例子随处可见,在清真寺里,空间是用优美的文字线条构成的。爱需要很大的空间。

那个池塘会有蛇的光顾,偶尔也会有人到来;有石阶通往生长荷花的池塘。思想营造的空间是可以衡量的,所以非常有限,文化和宗教都是思想的产物。但是充满思想的心是由思想所构造,它的意识是思想的结构,它的空间非常的小。但是这种空间是时间的变化,从这里到那里,从它的中心向着意识的外部轮廓,不管是窄的还是扩大的。从这个中心出发为其营造的空间,是它自己的牢笼。它的关系来源于这个狭窄的空间,但一定是可生活的空间,那个心否定生活空间。生活在这么狭小的中心就会带来倾轧,痛苦和悲愁,因此它不适合生活。

空间,你和树之间的距离,是文字和知识的表达,它是时间。时间是观察者他自己制造的他与树,他与本然之间的距离。没有观察者,距离就不存在。对树,对其它东西或对公式的认识,是思想的行动,意在为了保护和安全。距离是从一点到另一点,而要到达那一点,时间是必须的。距离只存在于有方向的地方,无论是内在的或是外在的。观察者制造了一个分离,即他自己和本然之间的一种距离;由此产生了冲突和悲愁。本然的转换只有在观察者和被观察之间没有分离,没有时间时才会发生。爱没有距离。

弟弟的去世,已没有了悲愁所带来的各方面波动。这种无波动就是时间的终止。河流从山谷及绿荫中而来,带着咆哮流向大海和远处无尽的地平线。人活在带有抽屉的箱子里,虽然很大,但却没有空间,他们充满暴力,好斗和危害,他们互相分离和破坏。河流就是大地,大地就是河流,没有了对方彼此就无法存在。

文字无法终止,但交流即是有文字的和非文字的。用文字倾听的是一回事,不用文字倾听是另一回事,前者是不相关的,是表面的,导致不行动;后者不是片面的行动,它是善的花开。文字早已垒起了美丽的墙但没有空间。回忆,空想,会乐极生悲,而爱不是喜乐。

那天早晨,那条长长细细的青蛇;它相当敏锐几乎埋没在绿叶丛中,他会呆在那,一动不动,等待和观察。变色龙露出庞大的头来,不时地变化着颜色。

摘自《克里希那穆提日记》

1973年10月3日

清晨,机场显得非常的冷,太阳才刚刚升起。人人身上裹着东西,搬运工冷的在打哆嗦,机场充斥着常见的噪音,喷气机的轰鸣声,大声说话的吵杂声,道别声和飞机起飞声。飞机非常拥挤,坐满了游客,商人和前往圣城的其他乘客,非常脏乱,到处是穿戴各异的人。此时,广阔无际的喜玛拉雅山脉在晨曦中呈现出粉红色,我们朝东南方向飞,这些无际的山脉绵延几百英哩,好似悬挂在天空一样,显得美丽又庄严。邻坐的乘客埋头看报纸;过道那头坐着的妇女在专心她的念珠;游客们在高声喧哗,相互留影,和拍摄远处的山脉。人人似乎都在忙着自己的事情,无暇观察美妙的大地和蜿蜒的圣河,以及此时呈现那玫瑰色的峰顶极微妙的美。

过道再往里有一男子,大家都对他表示出敬意;他年纪不轻,看上去像是个学者,动作敏捷,衣着整洁。你怀疑他是否有暼见那些真实壮丽的山脉。不久他站起,走向我们旁边的乘客,他要求是否可和他换个座位。他坐落,开始自我介绍,并问他是否可与我们说说话。他的英文相当生涩,他小心地使用词汇,因为他对这门语言不太熟练,他声音明亮,柔和,举止儒雅。他开始说:他万分荣幸与我们同机并且还可以和我们交谈。“当然从我年青时就听说过您的名子,只是前些天我才听你上一次的演讲,是关于静坐和观察。我是一名学者,一个梵文学家,我以自己的方式练习静坐和自律。”山脉向后退去,已远离东方,我们下面那条江河宽泛起来,呈现迷人的图案。

“您说观察者就是被观察,静坐者就是静坐,还有只有当观察者不存在时,才是静坐。我想请您对此谈谈。我认为静坐就是控制思想,将心固定在绝对的事物上。”

控制者就是被控制,不是吗?思想者就是他的思想;如果脱离了文字,意象,思想,那么思想者还存在吗?经验者就是被经验,没有经验也就没有经验者。思想的控制者是由思想构成的;他是思想的片断之一,无论你如何称呼;外在的形式无论多么崇高,它仍然是思想的产物;思想的活动永远是外向的,会导致片断化。

“要是没有控制,生命还有意义吗?控制是自律的基础。”

当控制者就是被控制的,所见的就是真实,就是真理,如此会产生一种完全不同的能量,这种能量会转换成本然。控制者无法改变本然,他可以控制它,抑制它,修改它,或逃离它,但不能超越它,在它之上。不受控制的人生才有意义。一个受控制的人生从来就不是健全的;它只会带来无尽的冲突,苦难和混淆。

“这是一个全新的概念。”

如果它可以被指陈出来,那就不会是一种抽象,一种公式。只有本然存在。悲愁不是一种抽象;人可以从抽象中得出结论,制定概念,绘制文字结构,但这些都不是本然,而是悲愁。意识形式不具有真实性,唯有本然具有。当观察者将其从被观察中分离,本然就不可能被转换。

“这是你的直接经验吗?”

如果仅仅是思想的文字结构,那是完全无益和愚蠢的,谈论这类事情是会很虚伪的。

“我想从你身上了解什么是静坐,但看来没有时间了,我们差不多要着陆了。”

到达口有许多送花环的人,冬日的天空碧空万里。

上苍不会让所有幸福集中到某个人身上,

得到了爱情未必拥有金钱;

拥有金钱未必得到快乐;

得到快乐未必拥有健康;

拥有健康未必一切都会如愿以偿。

知足常乐的心态才是淬炼心智、净化心灵的最佳途径。

一切快乐的享受都属于精神,

这种快乐把忍受变为享受,

是精神对于物质的胜利。

这便是人生哲学。

——杨绛 《百岁感言》