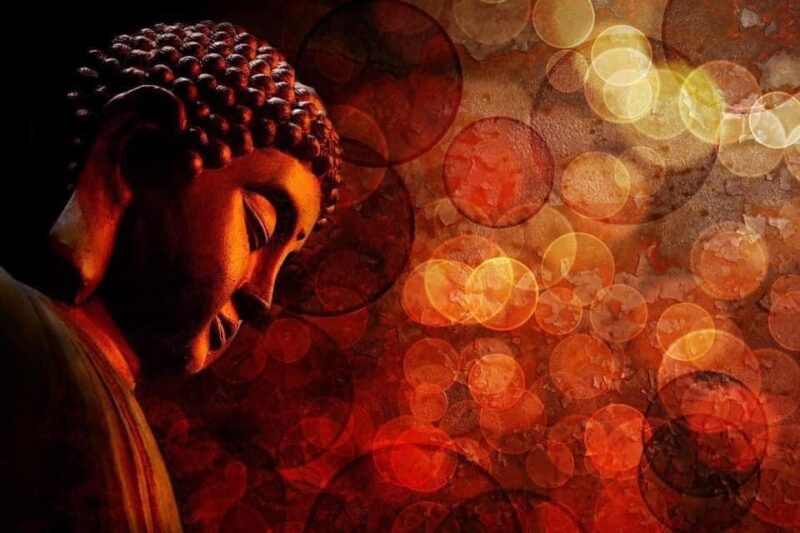

心的对话:冥想

冥想就是爱的活动(三)

那天清晨的大海看起来像湖又像大河,上面没有一丝的波纹。它平静得让你可以在上面看到晨星的倒影。朝阳尚未升起,因此你可以从水面看到星星、远处镇里的灯火,以及悬崖。

接着太阳从水面升起了,悬挂在无云的晴空,照射出一条黄金大道。看到加州的阳光照耀在大地、每一张叶片和每一根草上,令人觉得不可思议。

当你正在观赏的时候,一股巨大的空寂降临到你身上,你的脑子变得非常安静,没有任何反应和活动。这股巨大的空寂,令你觉得有点怪异。“觉得”不是正确的字眼,因为那空寂并不是由脑子觉知的,它是超越头脑的。脑子会欺骗、会明确地陈述或替未来做规划,但这空寂是超越所有的想象、所有的欲望的。

你是那么安静,以至于你的身体完全变成了大地和一切静止的东西的一部分。

微风从山丘吹来,扰动了叶片,但这非凡的空寂却完全不受干扰。那栋房子在山丘和大海之间,可以俯瞰海景。当你在看海的时候,你是那么安静,你真的变成了万物的一部分。

你就是万物,你是那光,也是那充满着美的爱。“你是万物的一部分”这句话其实是不正确的,“你”这个字并不妥当,因为你并不存在,存在的只有那空寂、美以及非凡的爱。“你”和“我”这两个字制造了界分;在这奇特的空寂中,界分是不存在的。

当你望向窗外时,时空似乎停止了,那个会制造界分的空间也不存在了。那片叶子、那棵尤加利树以及那闪着蓝光的海水和你是别无二致的。

冥想其实非常简单,是我们把它复杂化了。我们在它周围编织了一个概念的网,我们说它是这样的,而不是那样的。但是它和这些事都无关,因为它是那么简单。它逃开我们是因为我们的心太复杂,太陈腐,太以时间做基础。这样的心操控着情感,于是问题就开始了。

如果你在沙滩上散步,或看向窗外,或见到那些不可思议的山丘被去年夏天的阳光照得焦黄,冥想便自然发生了,它是那么的自在。我们为什么这么饱受折磨,我们的眼里尽是泪水,我们的嘴里发出虚假的笑声?如果你能独自走到那些山丘上、树林里,或沿着那条长长的白沙滩散步,在那份孤寂中,你就知道冥想是什么了。

孤寂中的至乐将会出现,如果你不再害怕孤独,不再属于这个世界,不再执著于任何事情。如同今天早晨的晨曦,至乐悄悄地来到,替这空寂造了一条黄金大道。它存在于这个世界的开端、现在与永远。

你可以在市场里买到快乐和欲乐,然而至乐却不是你能买得到的,不论是替自己或替别人。快乐和欲乐是受时间控制的,只有在彻底的自由中,至乐才存在。欲乐就像快乐一样,你能以许多方式找到,但是它们来了又走了。

至乐中那份奇特的喜悦是没有动机的,你不可能追寻到它。

它一旦出现,如果你心智的品质够高,就会持续下去——它是超越时间的,没有理由的。冥想不是追求欲乐或追寻快乐,相反的,冥想是心中没有任何概念或方程式,因此是彻底自由的。只有这样的心智才会出现不请自来的至乐。

只要它出现了,不论你住在多么嘈杂、暴力与追求欲乐的环境,它们都无法染指你的心智。只要它出现,冲突就止息了。但冲突的止息并不一定是彻底的自由,冥想却是在自由中的心智活动。在这爆发的至乐中,你的双眼是纯真的,而那爱便是至福。

冥想不是控制身体和思想,也不是观察出息和入息。你的身体必须安静、健康和放松,知觉的敏感度必须加以磨砺和维持,心智里的妄念、波动和思索必须停止。你不是一开始就得拥有这样的有机体,而是必须看到心智里的意见、偏见和自我意识。

当心智健康,充满着活力时,感觉就会加强,而且会变得极为敏锐,然后身体就会有自己的智慧。那份智慧因为没有被习惯染指,它自然知道怎么运作。

因此我们得先从心智,而不是从身体下手。心智就是思想和各种不同的念头。只是专注会使思想狭窄、有限和脆弱,但如果觉察到了思想的活动,专注会自然出现。

只知道拣择、执著和排斥的思想者,是不可能有这份觉察的。这份觉察是没有拣择的,它既是对外,也是对内的。它在这两者之间流动,因此内在和外在的界分就停止了。

思想会摧毁情感,而情感就是爱。思想只能提供欲乐。在追求欲乐的时候,爱就被挤到一边了。吃与喝的欲乐一直不断被思想延续,但如果只是控制和压抑欲乐,也是没有什么意义的,它只会制造各种不同形式的冲突和冲动。

思想就是物质,它无法找到那超越时间的东西。因为思想就是记忆,存在记忆里的经验,就像去年秋天的枯叶一样毫无生机。

觉察到这一切,自然就会全神贯注。它绝不是疏忽的产物,因为是疏忽操纵了追求欲乐的习惯,于是减低了感觉的强烈度。你不可能把疏忽变成全神贯注,觉察疏忽才是全神贯注。

看到这整个复杂的活动就是冥想,它能替混乱带来秩序。这份秩序就像数学秩序一样纯粹。从中会产生立即的行动。秩序不是一种安排、设计或分配;这些晚一点才会出现。秩序来自一个不被念头填满的心,当思想安静下来的时候,空性就会出现,那便是秩序。