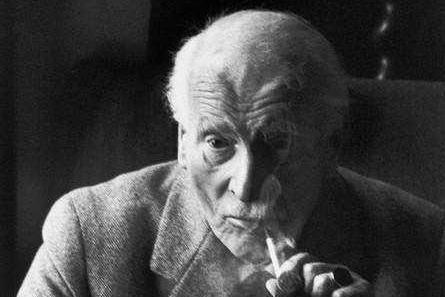

摘自《灵界的真相》史威登堡(Emanuel Swedenborg)

四、精灵界

在人死之后首先他将会去到精灵界……

人在他死后不会马上变成灵人他会先成為精灵而去到精灵界之后才会成為灵人而去到他将永远生活的灵界

因為精灵是-

人与灵人的过渡体

所以

精灵界也是一个介於物质世界与灵界的过渡世界

史威登堡:

这……

真的是死后的世界吗?

这与物质世界并没有太大的不同……

它虽然被一群冰山和岩石所包围

但…它是一个多麼广大无垠的世界!

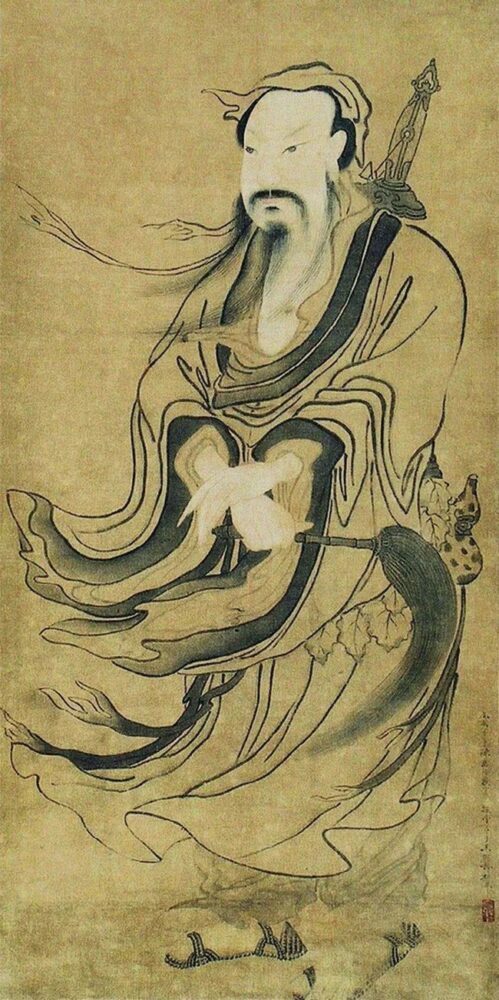

引导灵:

这是精灵界-

是使一位死者的精灵成长為一个灵人的地方

史威登堡:

精灵界?

而……你?

引导灵:

我是一位引导灵!

是教导新人的角色以避免那些精灵们迷失了方向

你是才脱离肉身而来的一位新的精灵吗?

史威登堡:

我--

还没有死亡!

我离开了我的肉身来此而我的肉身在物质的世界还活著~~~

引导灵:

?

啊-这事很少发生!

你是一位神秘的旅人!

一位精灵大喊:

那……

那是不可能的!

你的意思-

是我的身体正要被埋葬?

阻止他们!

阻止它!

看啊!

我还活著呀!

引导灵:

你怎麼了?

那位精灵的朋友:

啊……

他是我在人世的朋友

他今天刚到此

我也有点弄不清楚了……

在我「死」时的前三天他便死了

当我还在人世他的葬礼已经準备就绪了

我刚告诉他

他的家人正要埋葬他的尸体!

引导灵:

嗯,我知道--

引导灵对著精灵说:

让你自己保持镇静!

你已死了……

而且

在这儿变成了精灵你已不再是一位有肉身的人了!

当你被引领到此时

你应该已经知道此事了!

精灵:

嗯……是没错……

我只是太激动而忘记了!

既然已是个精灵

我便不应该惊讶

我的身体被埋葬了!

这个事情结束~~~︿︿|||

史威登堡:

对刚刚的事我非常惊讶!

引导灵:

对於新来者这类的事情经常发生

这儿有如此多事物与物质世界相似

所以有许多精灵迷地认為他们仍然还活著

是的,

它很可能发生

因為有如此多的相似点……

在来这裡之前「引导灵」已经教导他们

关於他们已是精灵这回事

然而,来此之后看了这一切马上忘记了

这儿与物质世界是如此地相似

有些精灵对这裡与物质世界有如此多的相似点

感到非常地讶异

……而另外

一些精灵则惊讶於即使他们知道

他们已经死了

但是他们仍然感觉现在还活著

自己认為自己死了

但仍还活著……

难道自己的死只是幻觉?或是现在还活著是幻觉?

……自问自答地困恼不已

在灵界有许多经验较长老的灵人

教育并指导这些精灵告知他们

不要被无用的想法所迷惑

為什麼有如此多的精灵感到困惑?

甚至--

到了挣扎的境况?

对此事,

我想提供一些指导……

那些被称為学者的人是基於物质世界的范畴来评断和衡量事情否定他们不能瞭解的,

而断言它们不存在,他们不会教导人们关於灵界及生活的本质

甚至灌输错误的观念而这正是引起精灵们更多的困惑的原因

即使许多精灵怀著困惑来到这裡

随著时间的流逝

他们会对於身為精灵的生活愈来愈有自信

突然发现一件事情

史威登堡:

那儿……发生什麼事?

引导灵:

那是她整个人生的回顾景象!

史威登堡:

人生的全景!?

引导灵:

看!所有的景象

重覆地显现!而且展示了她整个「人」生

从出生的那一刻至死亡的那一瞬间

可说是巨细靡遗

她整个人生的全景……!

不仅是有表现出来的行為

也包括了快乐的、羡慕的、厌恶的想法

甚至包括了她已经忘记的在变成精灵的那一刻

所有烙印在灵魂上的都将浮现出来

从物质世界初来到精灵界的一段时间,

精灵仍保有与在物质世界没有太大不同的「人」的知觉,

而随著时间的流逝

便会显露出人所末有的灵的感觉了

当灵的感官能力增进且物质的特性消逝后,

这精灵可说已经準备好去到灵界

我们可以说--精灵界是一个试炼和训练的地方

从精灵界到灵界

五、由精灵界到灵界

引导灵:

在精灵界裡有许多神祕的现象-

史威登堡:

我非常地惊讶……

这不同於人世界之处,但却又相似!

突然

史威登堡:

哗!好痛!如同子弹穿过胸膛!

史威登堡看到一位中年男子

史威登堡:

他正瞪著我!

而……我不记得他跟我有仇

我不知道他……為何如此做

咦!

那个女的精灵……他们正相互瞪著对方

一位精灵说:

当他们身為人的时候他们是夫妻

他们所有的朋友都羡慕他们彼此非常地相爱……

但是令我惊讶的是

实际上-以前在他们的内心是如此憎恶对方

引导灵:

在物质世界裡

他们被社会的风俗、各誉、自私和所有外在因素所束缚而在一起

但是-经歷了精灵界的生活后

他们灵的本性

渐渐地被释放了

脱掉了外在的束缚,而原来保留在他们内心的厌恶就暴露出来了

史威登堡:

那刚才我感觉到的痛苦是来自他们强烈憎恶的意念

引导灵:

在精灵界裡

像这样的事件并不罕见--

以如此方式

精灵们外在的感官和记忆脱去后便恢復到无法偽装灵的本然状态……

当你切断所有干扰的声音

独自一人沉思

而发掘你内心的最深处

此时,你可以说”

你所见的状态与你灵原本的型态非常相近

简而言之

实际上,智慧与理性和愿望……大部分内在的事物乃是灵的作用

在物质的世界的人们

被道德、法復、礼仪和别人的看法习惯及自私的考量所侷限

或者受我们表面的记忆

世俗的知识干扰

但在灵界--

这些东西不仅不需要而且还是一层障碍

在精灵界裡精灵们去掉那些皮囊而留下了他们真正本然状态的形状

当这过程一直持续下去

奇妙的灵的感官便甦醒了

这是在物质世界裡无法想像的同时凡是拥有善良本心的人愈能感觉到他们美的本心正开始发光

相反的

具邪恶灵的本质的将会比在人的世界裡显现出更多邪恶的举止及丑陋的样子

这是因為在精灵界裡

没有来自律法的束缚和隐藏

所以-他们暴露出他们邪恶的型态

我将在地狱的部分解释这种现象进入灵界