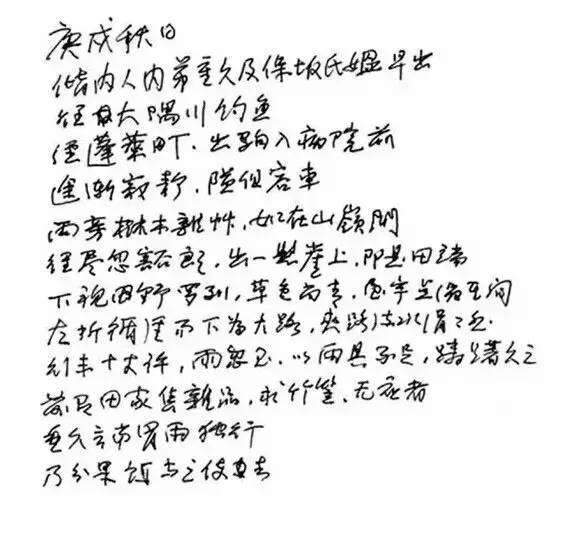

木心:

奉劝诸位:除了灾难、病痛,

时时刻刻要快乐。

尤其是眼睛的快乐,

要看到一切快乐的事物。

耳朵是听不到快乐的,眼睛可以。

你到乡村,风在吹,水在流,

那是快乐。

木心:

奉劝诸位:除了灾难、病痛,

时时刻刻要快乐。

尤其是眼睛的快乐,

要看到一切快乐的事物。

耳朵是听不到快乐的,眼睛可以。

你到乡村,风在吹,水在流,

那是快乐。

《文学回忆录》

木心:

对生命,对人类,

过分的悲观,和过分的乐观,

都是不诚实的。

看清世界的荒谬,是一个智者的基本水准。

看清了,

不是感到恶心,

而是会心一笑。

林语堂:

这么一种读书艺术的观念,把那种视读书为责任或义务的见解完全打破了。在中国,常常有人鼓励学生“苦学”。

有一个实行苦学的著名学者,有一次在夜间读书的时候打盹,便拿锥子在股上一刺。又有一个学者在夜间读书的时候,叫一个丫头站在他的旁边,看见他打盹便唤醒他。

这真是荒谬的事情。

如果一个人把书本排在面前,而在古代智慧的作家向他说话的时候打盹,那么,他应该干脆地上床去睡觉。

把大针刺进小腿或叫丫头推醒他,对他都没有一点好处。这么一种人已经失掉一切读书的趣味了。有价值的学者不知道什么叫做“磨练”,也不知道什么叫做“苦学”。他们只是爱好书籍,情不自禁地一直读下去。

这个问题解决之后,读书的时间和地点的问题也可以找到答案。读书没有合宜的时间和地点。

一个人有读书的心境时,随便什么地方都可以读书。如果他知道读书的乐趣,他无论在学校内或学校外,都会读书,无论世界有没有学校,也都会读书。他甚至在最优良的学校里也可以读书。

有些人在要读书的时候,在书台前装腔作势,埋怨说他们读不下去,因为房间太冷,板凳太硬,或光线太强。也有些作家埋怨说他们写不出东西来,因为蚊子太多,稿纸发光,或马路上的声响太嘈杂。

宋代大学者欧阳修说他的好文章都在“三上”得之,即枕上,马上,和厕上。有一个清代的著名学者顾千里据说在夏天有“裸体读经”的习惯。在另一方面,一个人不好读书,那么,一年四季都有不读书的正当理由:

春天不是读书天,夏日炎炎最好眠。

等到秋来冬又至,不如等待到来年。

那么,什么是读书的真艺术呢?简单的答案就是有那种心情的时候便拿起书来读。

一个人读书必须出其自然,才能够彻底享受读书的乐趣。他可以拿一本《离骚》,或奥玛开俨的作品,牵着他的爱人的手到河边去读。如果天上有可爱的白云,那么,让他们读白云而忘掉书本吧,或同时读书本和白云吧。

林语堂:

我认为,一个人发现他最爱好的作家,乃是他的知识发展上最重要的事情。世间确实有一些人的心灵是类似的,一个人必须在古今的作家中,寻找一个心灵和他相似的作家。只有这样,他才能够获得读书的真益处。

一个人必须独立自主去寻出他的老师来,没有人知道谁是你最爱好的作家,也许甚至你自己也不知道。这跟一见倾心一样。人家不能叫读者去爱这个作家或那个作家,可是当读者找到了他所爱好的作家时,他自己就本能地知道了。

关于这种发现作家的事情,我们可以提出一些著名的例证。

有许多学者似乎生活于不同的时代里,相距多年,然而他们思想的方法和他们的情感却那么相似,使人在一本书里读到他们的文字时,好象看见自己的肖像一样。

苏东坡说,当他第一次读庄子的文章时,他觉得他自从幼年时代起似乎就一直在想着同样的事情,抱着同样的观念。

当袁中郎有一晚在一本小诗集里,发见一个名叫徐文长的同代无名作家时,他由床上跳起,向他的朋友呼叫起来,他的朋友开始拿那本诗集来读,也叫起来,于是两人叫了读,读了叫,弄得仆人疑惑不解。

所以,人们才会说,说苏东坡是庄子或陶渊明转世的,袁中郎是苏东坡转世的。

艾略特说她第一次读到卢梭的作品时,好象受了电流的震击一样。尼采对于叔本华,也有同样的感觉。

只有这种读书方法,只有这种发现自己所爱好的作家的读书方法,才有益处可言。像一个男子和他的情人一见倾心一样,什么都没有问题了。她的高度,她的脸孔,她的头发的颜色,她的声调,和她的言笑,都是恰到好处的。

一个青年认识这个作家,是不必经他的教师的指导的。这个作家是恰合他的心意的;他的风格,他的趣味,他的观念,他的思想方法,都是恰到好处的。

于是读者开始把这个作家所写的东西全都拿来读了,因为他们之间有一种心灵上的联系,所以他把什么东西都吸收进去,毫不费力地消化了。

这个作家自会有魔力吸引他,而他也乐自为所吸;过了相当的时候,他自己的声音相貌,一颦一笑,便渐与那个作家相似。

这么一来,他真的浸润在他的文学情人的怀抱中,而由这些书籍中获得他的灵魂的食粮。

过了几年之后,这种魔力消失了,他对这个情人有点感到厌倦,开始寻找一些新的文学情人;到他已经有过三四个情人,而把他们吃掉之后,他自己也成为一个作家了。

有许多读者永不曾堕入情网,正如许多青年男女只会卖弄风情,而不能钟情于一个人。随便那个作家的作品,他们都可以读,一切作家的作品,他们都可以读,他们是不会有甚么成就的。

林语堂:

所以,永远记得,这世间上没有什么一个人必读的书,只有在某时某地,某种环境,和生命中的某个时期必读的书。读书和婚姻一样,是命运注定的或阴阳注定的。

纵使某一本书,如《圣经》之类,是人人必读的,读这种书也一定应当在合适的时候。当一个人的思想和经验还没有达到阅读一本杰作的程度时,那本杰作只会留下不好的滋味。

孔子曰:“五十以学《易》。”便是说,四十五岁时候尚不可读《易经》。孔子在《论语》中的训言的冲淡温和的味道,以及他的成熟的智慧,非到读者自己成熟的时候是不能欣赏的。

四十学《易》是一种味道,到五十岁,看过更多的人世变故的时候再去学《易》,又是一种味道。所以,一切好书重读起来都可以获得益处和新乐趣。

林语堂:

据我看来,关于读书的目的,苏东坡的朋友黄山谷所说的话最妙。他说:“ 三日不读,便觉语言无味,面目可憎。”

他的意思当然是说, 读书使人得到一种优雅和风味,这就是读书的整个目的,而只有抱着这种目的的读书才可以叫做艺术。

一人读书的目的并不是要“改进心智”,因为当他开始想要改进心智的时候,一切读书的乐趣便丧失净尽了。

如果他对自己说:“我非读莎士比亚的作品不可,我非读索福客俪的作品不可,我非读艾略特博士的《哈佛世界杰作集》不可,这才能使我能够成为有教育的人。”我敢说,那个人永远不能成为有教育的人。

他有一天晚上会强迫自己去读莎士比亚的《哈姆雷特》,读罢,好像由一个噩梦中醒转来,除了可以说他已经“读”过《哈姆雷特》之外,并没有得到什么益处。 一个人如果抱着义务的意识去读书,便不了解读书的艺术。这种具有义务目的的读书法,和一个参议员在演讲之前阅读文件和报告是相同的。这不是读书,而是寻求业务上的报告和消息。

所以,依黄山谷氏的说话,那种以修养个人外表的优雅和谈吐的风味为目的的读书,才是唯一值得嘉许的读书法。

这种外表的优雅显然不是指身体上之美。黄山谷所说的“面目可憎”,不是指身体上的丑陋。丑陋的脸孔有时也会有动人之美,而美丽的脸孔有时也会令人看来讨厌。

我有一个中国朋友,头颅的形状像一颗炸弹,可是看到他却使人欢喜。据我在图画上所看见的西洋作家,脸孔最漂亮的当推吉斯透顿。他的髭须,眼镜,又粗又厚的眉毛,和两眉间的皱纹,合组而成一个恶魔似的容貌。

我们只觉得那个头额中有许许多多的思念在转动着,随时会由那对古怪而锐利的眼睛里迸发出来。那就是黄氏所谓美丽的脸孔,一个不是脂粉装扮起来的脸孔,而是纯然由思想的力量创造起来的脸孔。

一个人的谈吐有没有“味道”,完全要看他的读书方法。如果读者获得书中的“味”,他便会在谈吐中把这种风味表现出来;如果他的谈吐中有风味,他在写作中也免不了会表现出风味来。

所以,我认为风味或嗜好是阅读一切书籍的关键。这种嗜好跟对食物的嗜好一样,必然是有选择性的,属于个人的。吃一个人所喜欢吃的东西终究是最合卫生的吃法,因为他知道吃这些东西在消化方面一定很顺利。

读书跟吃东西一样,“此人吃来是蜜糖,他人吃来是砒霜”。教师不能以其所好强迫学生去读,父母也不能希望子女的嗜好和他们一样。如果读者对他所读的东西感不到趣味,那么所有的时间全都浪费了。

林语堂:

读书或书籍的享受素来被视为有修养的生活上的一种雅事,而在一些不大有机会享受这种权利的人们看来,这是一种值得尊重和妒忌的事。

当我们把一个不读书者和一个读书者的生活上的差异比较一下,便很容易明白,那个没有养成读书习惯的人,以时间和空间而言,是受着他眼前的世界所禁锢的。他的生活是机械化的,刻板的;他只跟几个朋友和相识者接触谈话,他只看见他周遭所发生的事情。他在这个监狱里是逃不出去的。

可是,当他拿起一本书的时候,他立刻走进一个不同的世界;如果那是一本好书,他便立刻接触到世界上一个最健谈的人。这个谈话者引导他前进,带他到一个不同的国度或不同的时代,或者对他发泄一些私人的悔恨,或者跟他讨论一些他从来不知道的学问或生活问题。

一个人如果能在十二小时之中,在一个不同的世界里生活两小时,完全忘怀眼前的现实环境,这当然是那些禁锢在他们的身体监狱里的人所妒羡的权利。这么一种环境的改变,由心理上的影响说来,是和旅行一样的。

不但如此,读者往往被书籍带进一个思想和反省的境界里去。

纵使那是一本关于现实事情的书,亲眼看见那些事情或亲历其境,和在书中读到那些事情,其间也有不同的地方,因为在书本里所叙述的事情往往变成一片景象,而读者也变成一个冷眼旁观的人。

所以,最好的读物是那种能够带我们到这种沉思的心境里去的读物,而不是那种仅在报告事情的始末的读物。在我看来,人们花费大量的时间去阅读报纸,并不是读书,因为一般阅报者大抵只注意到事件发生或经过的情形的报告,完全没有沉思默想的价值。

「文化再高,高不過善良;

容貌再美,美不過良心;

才華再好,好不過品德。」

人這一輩子,最開心的一件事,就是用真誠和善良賺到了陌生人的信任,

久而久之成為朋友。

並且一直信任你、支持你、選擇你,

這是用錢都買不到的人格魅力。

你對我好,我會對你更好,人心換人心,你重我就沉!

別嫌棄一直陪你的人,別陪一直嫌棄你的人。

朝著太陽生長,做一個溫暖的人"。

木心:

你相信的太多,是因为你知道的太少。

人类社会的黑暗,普通人哪怕窥知一二,

也会被震惊的瞠目结舌。

楊絳先生:

如果別人說你兩句,

你就受不了,

被兩句話干擾得吃不好、睡不好,

你想想你得有多脆弱啊!

何必計較呢,

在烏鴉的世界裡,

天鵝也有罪,

思想不在一個高度,尊重就好,

三觀不在一個層次,微笑就好!

發自己的光,不必在意別人的流言蜚語。

不要和重要的人,計較不重要的事,

不要和不重要的人,計較重要的事,

記住,

你的人品是你最好的運氣,

你的心態是你最好的風水。

心態好了,整個環境都會境隨心轉,越來越好;

心態不好,在任何環境裡,都是命運的囚徒。

簡單點,善良點,平和點,努力點,

歲月的驚喜就會更多一點。

生活中所有的不期而遇,

都是我們認真、努力、真誠後的驚喜。

願你能做閃閃發光的自己,

收穫屬於你的驚喜!

摘自《文学回忆录》

今天谈哲学家,开门见山,这座山,是中国最大的山。一般书生之见、市侩之见,乃至学者、专家、大儒,都说老子消极、悲观、厌世。我说,正是这一代一代的愚昧无知、刚愎自用,才使老子悲观、厌世、消极。

所以老子悲伤、绝望、反激、咒诅,出坏主意,制订了很多对付自然、对付人的策略,历代军事家都借此取了巧、学了乖。老子,也免不了被异化的命运。

我爱老子,但我不悲伤、不绝望、不唱反调、不骂、不出鬼主意——我自得恶果,所以不必悲伤;我不抱希望,所以不绝望;我自寻路,一个人走,所以不反激。我也有脾气要发,但说说俏皮话。

读《易经》,读《道德经》,我都为古人难受。他们遍体鳞伤,然后微笑着,劝道:“可要小心,不要再吃亏。”

我怀疑“道”,也怀疑“总念”。怀疑了四五十年,结论是,两者概不承认。宇宙既不实在,亦不空虚,既无道,亦无总念。老子与黑格尔需要“支点”架构理论,支点一抽掉,整个理论垮下来。

一般的体系,可说是外化的精密,宏观的精密。我取内化的精密,微观的精密。外化的功能,体现在推理而定名,那是哲学、哲学家;内化的功能,表现在感知而不定名,那是艺术、艺术家。哲学家中,只有尼采一个人觉察到哲学的不济,坦率地说了出来,其他哲学家不肯承认思想历程的狼狈感。

上次讲中国古代史学家的文学性、文学成就、文学价值,这次讲中国古代哲学家的文学性、文学成就、文学价值。我多次提到诸子百家的文釆,以前是非正式的,现在正式谈谈那几位“子”的文学典范。

公元前770年至前221年,这五百多年,即所谓春秋战国,局部战争此起彼落,政治和社会的纷乱,使人的思想异常活跃。用现在的话说,都想求真理,找到价值判断。

在我看,还是偶然。乱世不一定出英雄,乱世不一定出哲学家。十年“文革”乱得可以吧,一个哲学家没有。

还是老观点:春秋战国的哲学黄金时代,奇就奇在出了一批天才——三百年出十个哲学家,以西方概率论,不算太多——不幸,中国从那时以后不再出哲学家了,吃老本吃了两千多年,坐吃山空。

一穷,穷在经济上;二白,白在文化上•’三空,空在思想上。

所以,唯物论之类进来,没有抵挡。

胡适当初写《中国哲学史大纲》,只有上集,下集写不出(据考,上集,也不是胡的东西)。我愿意提醒胡博士:《中国哲学史大纲》下集当夜可以脱稿,明天出版,里边一句话,十六个字:

春秋以降,哲学从缺。

无米难炊,请君原谅。

老子(生卒年不详),姓李,名耳,又称聃,楚国人。传说很多,反而真相不明,寿年大概很髙,总是百岁以上,有说是超过两百岁的。

为何我相信他特别高龄呢?是从他的哲理判断的。中国哲学,我定名为“老年哲学”(西方哲学可以定名为“壮年哲学”)。其中,李耳的思想最透彻、孤寂、凄凉,完全绝望。

他看破两大神秘:一是天,就是宇宙;二是人,就是生命。天,宇宙,是不仁。人,生命,是刍狗。这是李耳观察到最后,咬咬牙做出的判断。

这个观察过程一定很长,所以我相信老子真的很老。如果以年龄排行,全世界哲学家恐怕李耳先生寿年最高,思想境界也最高,如果改“老子”为“高子”,也中肯。

老子的哲学著作只有一本:《道德经》,分上下篇,共八十一章(九九八十一)。传说他要出关,官吏劝他留下一些言论,他才口授,别人记录。我猜想,并非如此平平静静,鲁迅写《出关》也是依照通常的传说,加上摩登的挖苦,旨在讽刺世道。

我来写,就写老子出关,一不是遁隐,二不是仙去,三不是旅游:他老人家是去自杀的。他在出关之际,内心的矛盾痛苦达于极点。

老子恨这个世界,觉得犯不着留什么东西来给后世,他又爱这个世界,要把自己的思想落成文字,给后来的智者。他的精神血统的苗裔明了他的痛苦,他的同代人没有一个配得上与他谈谈,他彻底孤独了二百多年。

但他要在未来中找朋友,找知音,于是有《道德经》。从文体看,他不是写给“刍狗”们看的,而是写给与他同等级的人。

所以,老子的文体与其他的诸子百家截然不同,就是不肯通俗,一味深奥玄妙,也许一边写,一边笑:你读不懂,我也不要你读,我写给懂的人看。

后世奉《道德经》为道家的圣典、兵家的韬略、法家的理论。我把《道德经》看作什么呢?是老子的绝命书,也是老子的情书。八十一章的第二十章,他破例哭出声来:“众人熙熙,如享太牢,如登春台,我独泊兮其未兆。”只我一个徬徨无着落,去哪里呢?

这一章,与贝多芬晚年四重奏慢板所吐露的感慨、情操,是相通的。而且克制了紊乱的伤痛,端端正正,继续写他的情书和绝命书。

李耳是个叛逆者。常言道,尼采哲学存在于尼采之前,老子庄子,便是尼采之前的尼釆。

在这个世界上,这个宇宙中,渺小的人都是奴隶,即使当了皇帝(包括教皇),如果人格渺小,一样是奴隶——伟大的人,必是叛逆者。

中国,上、中、下三等人,都尊“天”为无上的主宰,尤其儒家,以及后来的理学家,说到“天”,就跪下来了:“获罪于天,无所祷也”,“天人合一”,“天命不可违也”。

独有老子,一上来就拆穿把戏:“天地不仁,以万物为刍狗。”叛逆的气势好大!

当然,奴隶们不服,反问道:“那么圣人呢,圣人是最仁的呀。”老子立即说:“圣人不仁,以百姓为刍狗。”

我常要讲我的认识论,次序是这样的:

宇宙观→世界观→人生观

在座有人说,这个次序谁不知道呀。那我改动两个符号的方向:

宇宙观←世界观←人生观

看来也不能惊世骇俗。但我问,你周围,你过去的朋友,几个人具备人生观?再推论,那些人生观哪里来?不过人云亦云而已,极少是由世界观引申而来。

好,极少数人,有人生观,又有世界观。再推论,他们有没有宇宙观?更少之又少——宇宙嘛,那是天体物理学家的事,关我鸟事——情况大体上是这样的。

现在,我要不留情面地下决断了:

不从宇宙观而来的世界观,你的世界在哪里?不从世界观而来的人生观,你不活在世界上吗?所以,你认为你有人生观,没有、也不需要世界观,更没有、也更不需要宇宙观——你就什么也没有。

飞禽走兽不需要“禽生观、兽生观”,一样地飞,一样地走,这是运气、福气。做人而不幸成了知识分子、艺术家,不免就要有一个人生观:它是从世界观生出来的。那世界观呢,当然溯源于宇宙观。

爽爽快快说一遍:宇宙观决定世界观,世界观决定人生观。老子、庄子、尼采、释迦牟尼,都从这样顺序而思考的。

唯物辩证法号称无所畏惧、积极乐观。如果全世界科学家一致预测有一颗星球,半年内将与地球相撞,两球同归于尽,请问唯物主义者们,站得住脚吗?

只有从宇宙观来的世界观、人生观,这才真实恳切,不至于自欺欺人——老子的哲学,特别清醒地把宇宙观放进世界观、人生观。老子看君、看民、看圣人、看大盗、看鸡、看犬,从宇宙的角度、宇宙的眼光。

一般书生之见、市侩之见,乃至学者、专家、大儒,都说老子消极、悲观、厌世。

我说,正是这一代一代的愚昧无知、刚愎自用,才使老子悲观、厌世、消极。

从五十年代开始,要求人人都要积极、乐观、热爱生活。——这个圈子兜得好大,好漂亮,当时要算最有学问的高级知识分子也都一致认为,积极、乐观、爱生活,总是错不了的,消极、悲观、厌世,总是资产阶级思想,错透了,万万要不得。

其一,资产阶级哪里是在消极、悲观、厌世?“自由世界”当时起劲乐着呢,消极、悲观、厌世,并不是“资产阶级思想”。好,其二,太阳系处于中年期,到了老年期,能量消耗完了,地球将要冷却。等到整个太阳系毁了,这个物理判断,是资产阶级造谣吗?

我们再讲文学史。上次讲中国古代历史学家,我处处要讲他们的文学造诣、文学成就。今天谈哲学家,开门见山,这座山,是中国最大的山。

具有永恒性、世界性的中国哲学家,恐怕不多,大概一个半到两个。诸子百家,是伦理学家,研究社会结构、人际关系;是政论家,讨论治国之策。只有老子思考宇宙、生命。庄子,是老子的继续,是老子哲理的艺术化。

中国哲学家只有老子一个,庄子半个。

如果认为庄子文章如此好,算一个吧。那么中国总共两个哲学家,但性质不同,后人说起来总是“老庄哲学”、“老庄思想”。魏晋那么多绝顶聪明人,没有人给老子、庄子做“本质定位”,我是说,老子、庄子的气质,有所不同。

老子是阿波罗式的,冷静观照,光明澄澈。庄子是狄俄倪索斯式的,放浪形骸,郁勃汪洋。老子是古典的,庄子是浪漫的。老子是苦行的,庄子是享受的。老子内敛克制,以少胜多,以柔克刚;庄子外溢放射,意多繁华,傲慢逍遥。

奇妙就奇妙在,两者其实一体。希腊人崇拜日神和酒神。日神主音乐,酒神主舞蹈。音乐、舞蹈,不是总在一起吗?缩小看,在某个人身上,可以住着老子和庄子,两房一厅,洗手间公共——但这是比喻,比喻终究不能完全说明问题。我劝大家别太相信比喻。比喻是“言”,庄子主张“得意忘言”,他喜欢形象,叫做“得鱼忘筌”。总之,我将老子定位为古典,庄子定位为浪漫,也仅是比喻,目的是想回到“文学”。

讲到这里,可以正式谈谈老子的思想及其文体。

老子生活的时代,是很坏的时代。政治卑鄙龌龊,各种治国理论纷纷出笼,而天下愈弄愈乱,原因:一,理论有谬误。二,实践歪曲理论。所以,老子才提出“无为”、“无治”。可是我总是觉得老子这般说法,是生气,是绝望,是唱反调,是现状逼得他往极端走。所以,老子哲学是伤心人语,看透人性的不可救,索性让大家回到原始状态。

不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;

不见可欲,使民心不乱。是以圣人之治,虚其心,实

非常极端,非常不现实。世界上所有“乌托邦”构想,以老子最彻底,最有诗意,最脱离现实,绝对不可能。他的理想和当时的现实,他对他之后的一切的历史现实,都是宿命地叛逆。明知做不到,不可能,他偏要这样说。

这种近乎横蛮的心理,一定来自极大的痛苦。

鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

也是发脾气的话,一是等于说,你做皇帝、做官僚、做军阀,都用不着;二,这么着,大家不必钩心斗角、不必投机贩卖,不必尔虞我诈。

老子最早知道中国的两种特产:一是暴君,一是暴民。

民不畏死,奈何以死惧之。

一语双关,既对暴君说,又对暴民说。他反对法治,也反对人治。无为而治,等于架空皇帝,使其不成为暴君,只有商标,没有货。对于“人”(民和君),老子为什么如此暴烈而偏激呢?他的人生观、世界观几乎是粉碎性的决绝。原因,就是他的人生观、世界观,都从宇宙观来。

这个观念,真是伟大卓绝,当时极摩登,现在更摩登。这一点,老子超越了多少思想家、宗教家。有没有更摩登的观念呢,有:

天地无仁无不仁。

这是什么“子”说的,你们大概知道——老子还是“人”本位的,所以骂“天地不仁”,如果换作“宇宙”本位,仁不仁,何从说起?

所以老子悲伤、绝望、反激、咒诅,出坏主意,制订了很多对付自然、对付人的策略,历代军事家都借此取了巧、学了乖。老子,也免不了被异化的命运。

我爱老子,但我不悲伤、不绝望、不唱反调、不骂、不出鬼主意——我自得恶果,所以不必悲伤;我不抱希望,所以不绝望;我自寻路,一个人走,所以不反激。我也有脾气要发,但说说俏皮话。

老子哲学的极精练、极丰富,就在他有明晰肯定的宇宙观。反过来说,凡宇宙观糊涂,或者忽而偏向有神论,忽而偏向无神论,想说又不敢说,或者说不清,总是差劲的,不能算哲学家。例如孔丘。

老子的文学性呢?语言直白,可是含蓄,这是很难的。几乎看不到还有别人能用这种文体。直白,容易粗浅,含蓄,就晦涩了,而老子直截了当说出来,再想想,无限深意,我喜爱这种文体!

文学,有本事把衣服脱下来。多少有名的文学,靠服装、古装、时装,琳琅满目,里面要么一具枯骨,要么一堆肥肉。庄子的衣裳就很讲究,汉人喜宽博,魏晋人穿得潇洒,唐人华丽,宋人精巧,明清人学唐宋衣冠学不像,民国人乱穿衣,乱到现在,越来越乱。

文学、艺术、哲学、思想,像人的肉体一样,贵在骨骼的比例关系,肌肉的停匀得当。形体美好,穿什么衣服都好看最最好看,是裸体。

思想、情操越是高超、深刻、伟大,越是自然地涌现。可是怎么会含蓄无穷呢?因为思想情操本身细致丰富。请看希腊:希腊的雕像,裸体的;希腊的神庙,那柱子,那浮雕,都可说是裸体的。圆就是圆,三角就是三角。到巴洛克(Baroque),就穿衣服了,到洛可可(Rococo),全是装饰,内在的真实被掩盖了。

我们来看看老子的文笔和文体。

道可道,非常道;名可名,非常名。

他的意思是说:原理呢,可以讲的,但不能用一般的方法讲;要给万物定位称呼呢,也可以的,但不能用通俗的既成见解来分类。

惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。

直通现代艺术,直通现代物理学。人的精神世界,宇宙的物质世界,都是恍恍惚惚。从“人”的角度去观照、去思索,更是恍恍惚惚。先要承认“恍惚”,才能有所领会。

上面几句,简,直白,含蓄。

老子奇特,他主张退、守、弱、柔,这在全世界的思想领域中,独一无二。一是他的气质,二是他吃够了苦,对付宇宙自然,对付人事生活,退、守、弱、柔,才能保全自己,立于不败。东方文化、东方精神,无疑老子是最高的象征,《周易》也和老子哲学通,都是吃足苦头的经验。

读《易经》,读《道德经》,我都为古人难受。他们遍体鱗伤,然后微笑着,劝道:“可要小心,不要再吃亏。”

中国从开始就受大罪,一代代暴君暴民,暴君杀人,暴民帮暴君杀,暴君再杀暴民,暴民逼急了,便杀暴君,然后自己

做暴君,当然还是杀人。老子说

民不畏死,奈何以死惧之!

这句话,声色俱厉,十足老子风格,像是一下子喊出来,意义却复杂得很。

人不怕死,判死刑也没用。

用死去吓他们,无效,想别的办法吧。

你太残暴,怎可用死来威逼?

你杀人,人是杀不完的。

不从根本上解决,光靠杀人,不是办法。

圣人与大盗,相对而存。到了没有圣人的时候,也就没有什么可盗。

老子的理想世界,全然梦境,是他个人的诗的乌托邦。老子之后,世界背向老子而发展,无论大纲细节,处处与老子的理想相违背。老子没有历史眼光?没有群众观点?老子一个人空思妄想?我不这样看。老子的想法、原则,是对的,问题在于,人类是坏种、坏坯,做不到,也不肯做老子所希望的,不能怪老子。

这是老子的纯艺术的一面。

另一面,是老子哲学的实用性,一步一个脚印哩——你要“扬”,先“抑”之;你要得到它,先放弃它;你要推翻它,先拥护它。最简单比喻:你要收获,先埋种子。对待天命,对待人事,老子的话最朴素,最有实效。

话得说回来,哲学、文学,不可以拿实用主义去看。哲学、文学属于极少数智慧而多情的人,是幸福,是享受,和大多数人没关系。乡下老大娘与莎士比亚有何因缘?地铁上抢劫的黑人,不知道“圣人不死,大盗不止”——这是一个使人心平气和的解释。

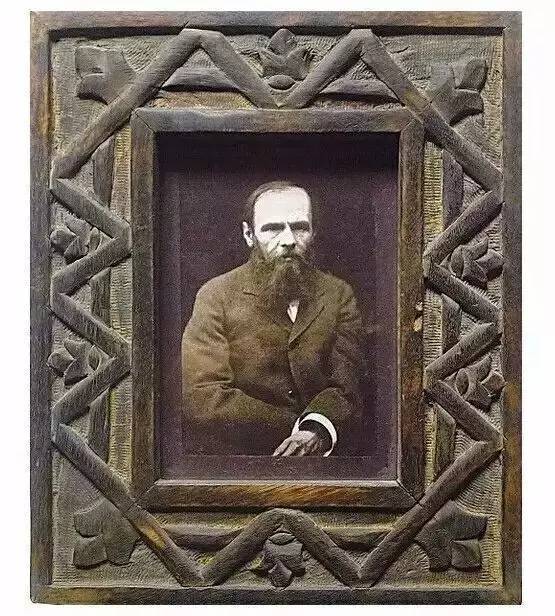

全世界读《道德经》的人,还真不少。二次大战前,德国大学生读尼采。大战后,必读李耳。《道德经》的英译、法译、德译,版本不断更新。最近美国的什么书店又请人重译老子,李老先生就有这点魅力,世界忘不了他。

下面扼要节引《道德经》文句。老子的著作,句句都是警句,这里不一定按照各章的次序。

以其不自生,故能长生。(第七章)

意思是如果不结结巴巴狠命地保养自己,倒反而活得长寿。(皇帝与村妪)

多藏必厚亡。(第四十四章)

财多,就以物累形,反而加速死亡。

故常无欲。(第一章)不见可欲。(第三章)少私寡欲。(第十九章)夫惟不争,故天下莫能与之争。(第二十二章)

虚其心。(第三章)致虚极。(第十六章)虚而不屈。(第五章)

虚心,没有成见,没有要求,就能以无穷尽的智慧观照无穷尽的宇宙万物。

上善若水。水善利万物而不争。(第八章)守静笃。(第十六章)静为躁君。(第二十六章)清静为天下正。(第四十五章)

清静能使外界的真相从我心中显现。

吾所以有大患者,为吾有身,及吾无身,吾有何患?(第十六章)飘风不终朝,骤雨不终日,孰为此者,天地。天地尚不能久,而况于人乎?(第二十三章)

失德而后仁。(第三十八章)

失仁而后义。(第三十八章)

大道废,有仁义。(第十八章)

绝仁弃义,民复孝慈。(第十九章)

法令滋彰,盗贼多有。(第五十七章)

一个哲学家,总得自己定一个点,定一个名。叔本华,自由意志;尼采,权力意志;黑格尔,总念(Begriff,先于宇宙万物的观念而存在的);孔丘是仁,孟轲是义,韩非是法,等等。不学哲学的人,一眼望去,蔚为大观,其实很可怜。这使我想起物理学的杠杆作用,物理学家夸口说:“给我一个支点,我可以把地球撬起来。”但谁也不能给他这个支点,而思想家自己架构了精神界的支点。老子,他提出“道”,“道”就是他理论的支点。

礼→义→仁→德→道→

推理而定名——哲学家。

感知而不定名——艺术家。

道生一,一生二,二生三,三生万物。(第四十二章)惟道是从。(第二十一章)

天,也是从道而来:“天法道。”(第二十五章)天者,在古代指宇宙,那么,宇宙从道而来。在这里不期然想起黑格尔。黑格尔认为观念先于物质而存在,换言之,物质仅是观念的实现,而诸种观念皆决定于一个总念。宇宙,就是这总念的物质化。宇宙尚未物质化时,总念早已存在。

这样把道和总念相提并论,大家是否觉得有点类同?我夹在一老一黑之间,怎么办?

我怀疑道,也怀疑总念。怀疑了四五十年,结论是,两者概不承认。宇宙既不实在,亦不空虚,既无道,亦无总念。老子与黑格尔需要“支点”架构理论,支点一抽掉,整个理论垮下来。

不是不要支点,但我一生没有致力于寻找支点。起初我就明白:精神界的杠杆所需的那个支点,是找不到的。

物理学上的支点,是存在的。足以“撬动地球”的支点,在理论上也是存在的。唯有足以撬动宇宙的支点,或者说,撬动道和总念的支点,不可能。

我写:“蒙田不事体系。在这一点上,他比任何人都更深得我心。”蒙田(MicheldeMontaigne)不是思想家、哲学家,他终生研究“人”,不是“宇宙”。他的不事体系与我的不事体系,两回事,我抬出他,是借他开一开门,让我走出来。

蒙田先生博学多才,建立体系,太容易了。可是他聪明,风雅,不上当。尼采也不事体系,比蒙田更自觉。他认为人类整个思维系统被横七竖八的各种体系所污染。

以上的话题,提得太高。总之,建立体系而成一家之言,并不难,不事体系而能千古不朽,却是极难极难。

一般的体系,可说是外化的精密、宏观的精密。我取内化的精密、微观的精密。外化的功能,体现在推理而定名,那是哲学、哲学家;内化的功能,表现在感知而不定名,那是艺术、艺术家。哲学家中,只有尼采一个人觉察到哲学的不济,坦率地说了出来,其他哲学家不肯承认思想历程的狼狈感。凡是蹩脚的、吃哲学饭的“桶子”们,从来标榜哲学是一切学的总框。

再举两则别人对老子哲学的评价:

一,《吕氏春秋•不二篇》——“老聃贵柔。”

二,《荀子•天论篇》——“老子有见于诎,无见于信。”诎,即屈;信,即伸。这两个看法,我嫌浅显,读不起《道德经》,老子自己才会说话哩!他说:

柔弱胜刚强。(第三十六章)

天下之至柔,驰骋天下之至坚。(第四十三章)

骨弱筋柔而握固。(第五十五章)

人之生也柔弱,其死也坚强。万物草木之生也柔脆,其死也枯槁。故坚强者死之徒,柔弱者生之徒。(第七十六章)

强大处下,柔弱处上。(第七十六章)

天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,其无以易之。(第七十八章)

弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行。(第七十八章)

《道德经》第二十八章,老子又发挥“柔”的原理:

知其雄,守其雄。

知其白,守其黑。

知其荣,守其辱。

极其厉害的战略,是以对付宇宙、对付世界、对付人生。具体战术呢,第三十六章中已说明:

将欲弱之,必固强之。

将欲废之,必固兴之。

将欲夺之,必固与之。

伟大的思想都有毒的,你能抗毒,你得到益处。老子的观点和方法,可供与老子同品格的人借鉴应用。但不幸,老子的方法论,常被坏人拿去为非作歹了,还反咬一口,归罪于他。大陆有青年犯法,交代时说,读了尼采著作的缘故。

希望大家读《道德经》。有疑难,有问题,可以找我。电话是(718)5261357,我总在家的。老子主张:

治大国如烹小鲜

我在家,烹小鲜如治大国。大家要是觉得好笑,说明我讲老子哲学没有白讲。老子说:

不笑不足以为道。

祝贺大家得道了。

曾经有一位外国学者,F.卡普拉(FrkjofCapra),记不得哪国了,他在一本《物理学之道》(TbeTaoofPhjsics)中说:“《道德经》就是以一种令人费解的、似乎不合逻辑的风格写成的,它充满了迷人的矛盾,它那有力而富有诗意的语言,捕获了读者的心灵,使读者摆脱了习以为常的逻辑推理的轨道。”

这倒正可为老子的文学价值做注解

木心:

“我的自救,全靠读书”。

(1982年,55岁的木心放弃一切去往纽约,靠给别人修理古董维持生计,岁月与经历却为他的创作徒增广博与深刻。)

他说过:“我相信时间,我和大家比耐心。”

“我要在我的身上克服整个时代,不可把人生荒废在俗套的生活里。”

摘自《文学回忆录》

“文学是可爱的。”

不要讲文学是崇高伟大的。文学可爱。大家课后不要放弃文学。文学是人学。至少,每天要看书。我是烧菜、吃饭、洗澡时,都会看书。汤显祖,鸡棚牛棚里也挂着书,临时有句,就写下来。

电视尽量少看。

西方人称电视是白痴灯笼。最有教养的人,家里没有电视。最多给小孩子看看。电视屏幕越来越大,脑子越来越小。

理解事情,不可以把一个意思推向极端:我也看电视。尼采,克制不住地手淫:这样他才是尼采。

鸦片、酒,都好。不要做鸦片鬼、酒鬼。什么事,都不要大惊小怪,不要推向极端。

读书,开始是有所选择。后来,是开卷有益。开始,往往好高骛远。黄秋虹来电话说在看庄老,在看《文心雕龙》。我听了,吓坏了。一个小孩,还没长牙,咬起核桃来了。

开始读书,要浅。浅到刚开始就可以居高临下。

一上来听勃拉姆斯第一交响乐,你会淹死。一开始听《圣母颂》、《军队进行曲》,很好。我小时候听这些,后来到杭州听贝多芬的《月光奏鸣曲》,居然完全不懂。

对西方,一开始从基督教着手。要从完全看得懂的书着手。还得有选择。至少到六十岁以后,才能什么书拉起来看,因为触动你去思考,磨砺你的辨别力,成立你自己的体系性(非体系),你们现在还不到这个境界。

认真说,你们还不是读书人。不相信,你拿一本书,我来提问,怎么样?要能读后评得中肯,评得自成一家,评得听者眉飞色舞,这才是读者。

楊絳先生:幸福是養自己的心,不是養別人的眼。

別曬幸福,別曬甜蜜,別曬發達,也別曬成功。

物理學常識告訴我們,曬總會失去水分,藏才是保鮮的最好方式。

是啊,漸漸的你會明白,生活是自己的,與其他人無關。

高層次的人都在收斂鋒芒,低層次的人才會炫耀。

如果你的快樂分享錯了人,那就成了顯擺,招人嫉妒。

如果你的感慨分享錯了人,就成為了小情。

如果你的難過分享錯了人,就成為了笑話。

南怀瑾:

你看我們那個時候的人格教育,家裡書房裡貼了一張紙,畫了線條,有一百個框框,有些是三十個框框,一張一張放在上面,叫什麼?“功過格”。每天自己讀完書了,爸爸坐在後面說:想一想,有沒有錯?自己想想:有,拿起黑筆來在框框裡點個黑點。有什麼好事嗎?有,某某人沒有橘子吃,我送一個橘子給他,在框裡點個紅點,算一件好事。每天的思想行為,好的點紅的,壞的點黑的,給自己看,這個叫功過格,我們是這樣來的。

——《漫談中國文化》

記得小的時候十一二歲,像我們家庭的教育,把《朱子治家格言》擺在桌上,而且要會背。早晚要向父親背,背完了照著做,“黎明即起,灑掃庭除,要內外整潔;既昏便息,關鎖門戶,必親自檢點”。

我在家是獨子,沒有兄弟姐妹,雖不算大富大貴人家,也是很不錯的家庭,家裡很多傭人,可是大雪天,一大早,父親把我叫起來掃院子,我母親當然心疼,何必呢?家裡有傭人啊!不行,非要他自己出來掃不可,不然長大了沒得出息,不知道人事的艱苦;傭人固然有,為什麼他該享受啊?!

我那個手凍得啊都腫起來了,像螃蟹一樣,還不准我帶手套,拿個掃把在掃雪。夜裡關了門以後,點個燈到處看看門閂好沒有。我說我們當年是受的這種教育。

——《孟子與離婁》

師之尊人(編按:南師的父親),少有大志,中年趨於淡泊,讀書一生,不求榮顯。師以獨子,而課讀之嚴,從不姑息。故師自雲:十二歲時,即圈點通鑒史書等一遍。太老師常于天未明時,即喚其起讀,且在旁常誦:“三更燈火五更雞,正是男兒立志時。”之古句以勉之。寒冬晨起,亦命先事掃雪,然後誦書。常告太師母雲:兒時不知艱苦,終將害其畢生。十三四歲時,雖逢寒假,亦不稍假,即命其獨赴山寺攻讀,不必回家過年。其家教之嚴,有如此者。師雲:今時薄知學問,亦皆得力于太老師昔年教導之力焉。

——《金粟軒詩話八講》

我們的孝道文化有幾千年歷史,同其他民族文化不同。這孝道文化從那裡來?從中華民族大家庭的宗族社會來,古代維繫這大家庭社會的中心力量就是孝道。孔子的學生曾子還因此著了一部重要的書籍,叫做《孝經》,作為孝道的典範。這本書現在大家很少看,像我們老一輩的,在小時候便已經讀得很熟了。

記得民國三十六年我回到家裡,父親聽說我研究佛學,研究得還不錯,要我講一點佛經給鄉人聽,他也要參加,我說千萬不要,因為我們家孩子,長到幾十歲,從外面回家,看到父母親都會趕緊跪下來磕頭。父母親坐在旁邊時,孩子不敢隨便坐。我父親講話很威嚴,我聽他講話有時還會畏懼,畏懼並不是害怕,而是一種很自然誠懇的恭敬而已。

平常家裡的客人不少,因為我那時有點小名聲,常常有人來找我談話。每當我父親走過來,我一定馬上站起來聽父頰吩咐。他老人家看了便說,你長大了,以後不必這樣守禮,馬虎一點可以,可是我一直不敢。這是因為自小受了老式文化教育很深影響的關係。我父親要我講佛經,他也要聽,我說您不能來,您來了我就講不出來。最後不得已,我對父親說,您真要來,那我講《孝經》好了,父親覺得很奇怪,為什麼要講這玩意兒?我說現在的青年不得了,家鄉的子弟們先要懂一點《孝經》,不然學個什麼佛?!我父親想想,也認為有道理,因此我在家鄉曾經講過一次《孝經》。《孝經》是中國文化幾千年來的基礎,現代人千萬不要忽視了它。

那麼,究竟怎樣才算是孝子呢?真正的大孝子,不只孝順自己的父母,還要能孝順天下人的父母。所以我常常跟一般老年同學和青年同學說,你不要把自己的兒女看得那麼重,天下人的兒女都是你的兒女,天下人的父母都是你的父母,為什麼不能將自己的心量放大呢?如果將心量放大了,以天下人的父母為自己父母,以天下人的兒女為自己兒女,那該多好!

——《佛教的孝道思想》

《紅樓夢》裡有句話:“月滿則虧,水滿則溢。”

為人處事過猶不及。

凡事太過,反而容易得不償失。

好的人生,都是“三七”開。

三分精明,七分厚道

鄭板橋說:“試看世間會打算的,何曾打算得別人一點,真是算儘自家耳!”

與人相處,精明不如厚道。

寬厚之人或許會吃點虧,但恰恰是這肯吃虧的態度,讓別人樂於與之交往。

看似傻,其實是聰明之舉。

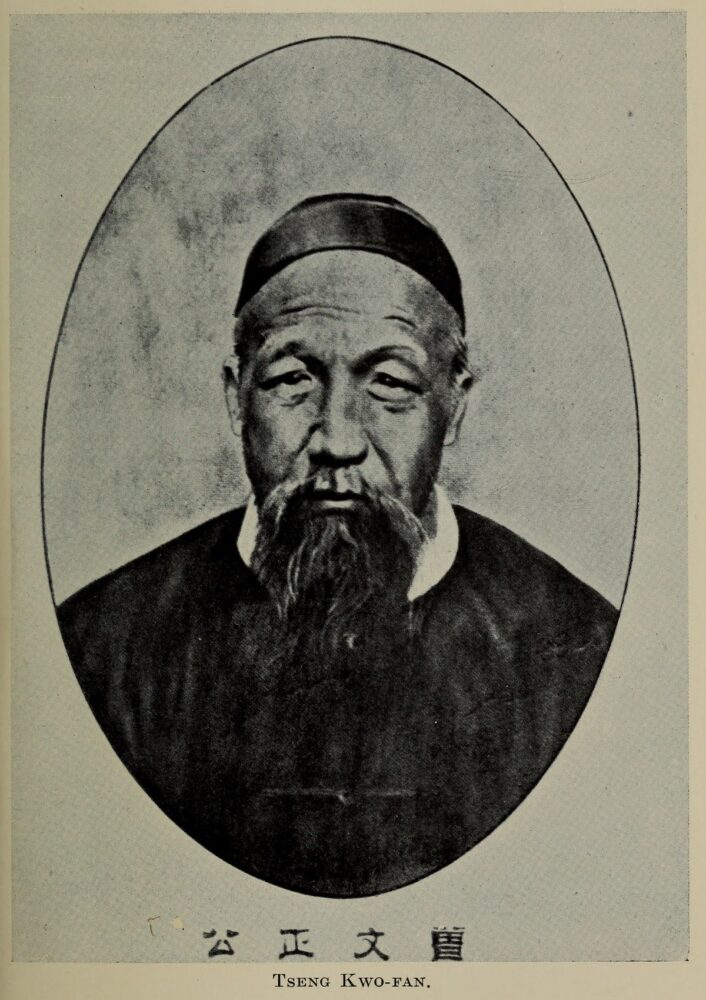

曾國藩是晚清有名的重臣,也是為人厚道的典範。

曾國藩為官,從不巧取豪奪屬下的利益,而是主動讓利給他人。

1860年,曾國藩聯合湘軍統帥胡林翼,打敗了太平天國的軍隊,攻下安慶城。

這本是一個加功進爵的大好機會,然而曾國藩不曾向朝廷為自己邀功,反而把功勞讓給了胡林翼。

胡林翼因此被任命為湖北巡撫。

沈葆楨曾是一名不知名的小官,因曾國藩的舉薦成為江西巡撫。

然而沈葆楨因剋扣軍餉,又為難曾國藩,將士們都不滿,要求彈劾這個忘恩負義的人。

曾國藩卻顯得很淡定,他勸告湘軍將領,誰也不要為難沈葆楨。

曾國藩的大度令沈葆楨十分感動,因此他更加勤政為民,才成為後來的晚清重臣。

曾國藩不居功和善待他人的做法,為他贏得了眾多尊重和榮譽。

追隨他的能人異士也越來越多。

網上看到過這樣一句話:“與其帶著聰明去計較,不如在聰明里留點厚道,為他人著想,才是人生大智慧。”

精明算計可以讓人獲利一時,厚道卻可以讓人安享一世。

俗話說:“精明不如厚道,計較不如坦誠。”

精明的最高境界,就是厚道。

(图文均来自网络)

(图文均来自网络)

文:苏墨

《中國文化報》有這樣一個問題:我們為什麼如此崇敬楊絳先生?

有個網友的回答最令人印象深刻:

我們敬重楊絳先生,不僅因為她的文學造詣,更因為她淡泊豁達的處世大智。

她,歷經一個世紀的沉浮滄桑,卻始終以輕盈的姿態來承擔生命的沉重,以不爭的品格從容自處。

人生之慧,在於眉目舒展、通透自然,在於舉重若輕、淡看浮華。

看淡身外之物,無欲則心輕。

18世紀,法國哲學家狄德羅,因為偶然得到一件華貴的睡袍,而發覺家裡的舊家具與之不配。

於是,他決定把舊物一件件換新。

然而,隨著一件件新物的搬入,呆在奢華家裡的他,卻驀然發現:他一點都不開心,反而因此荒廢了主業。

他居然被一件睡袍而“綁架”了。

這就是著名的“狄德羅效應”。

故事中的狄德羅,是不是像極了生活中的我們,明明擁有了更多更好的,卻仍然感到不幸福。

無止境的慾望,是一切痛苦的根源。

只有懂得淡看身外之物,方能通往心境的平和自足。

楊絳,就是一個物質極簡的人。

曾經去楊絳家拜訪過的黃裳,在回憶中感嘆:

他從來沒有想過一對清華教授的家竟如此樸素。

牆是白灰粉刷的,地是水泥抹平的,整個客廳幾乎沒有任何家具,牆角里供人做的椅子只不過是兩隻豎擺著的木箱子。

唯一顯眼的就是中央的一張長桌,一人一頭,上面擺滿的書籍估計就是這間屋子最昂貴的裝飾吧。

即使後來,面對上級的屢次提出改善條件,她總是笑言:在這樣的環境,已經非常舒適。

就這樣,一位學術泰斗,在如此簡陋的環境,卻怡然自得,不改其樂,寫出了一部部震驚文壇的文學巨著。

不僅對物質淡泊,對名利她亦是如此。

她曾因翻譯《堂吉訶德》而榮獲西班牙政府的嘉賞,被盛邀出訪。

然而淡看名利的她數次婉拒,直到三次之後,實在“賴不掉了”才答應。

楊絳常說:

“我只是一滴清水,不是肥皂水,不能吹泡泡。”

正是因為她對物質的淡泊,對慾望的節制,讓她能夠在浮躁的當下,不僅活得恬靜自在,而且能夠潛心治學,屢攀文學高峰。

正所謂,少欲則心靜,心簡則事明。

唯有學會給生活做減法,幸福才會做加法。

看淡逆境,挫折變存摺。

巴爾扎克說:

“苦難對於智者是一塊墊腳石,對能幹的人是一筆財富,對弱者則是萬丈深淵。”

楊絳的一生坎坷崎嶇,她前半生歷經戰亂,飽受顛沛流離之苦,後半生又經歷了女兒、丈夫先後逝去的錐心之痛。

放在任何一個人身上,都是難以忍受的,然而,她始終坦然以對,用智慧的心態化解一切。

上海淪為“孤島”的時候,生活日益艱難,為了生計,楊絳一人兼了好幾分工,代課、家教,寫話劇……每天早出晚歸,多個地方奔波,勞累至極。

然而,她卻欣慰地說:

“不論多麼勞瘁辛苦,只要一家人在一起就是至幸。”

並且,她把所見所聞都糅進了作品,讓那些困苦變成了素材,成就了她人生中第一部話劇《稱心如意》。

文革運動中,她被學生誣陷,在師生面前出糗、被眾人當瘟疫一般躲開的時候,她泰然道:

“知道我的人反正知道,不知道的,隨她們怎麼想,人生在世,冤屈總是難免的,雖是一番屈辱,卻是好一番錘煉。”

結果,下學期選她課的學生更多,因為被她的從容氣度所折服。

尤其,在那段動蕩的歲月裡,她淡然的品質更是讓人刮目相看。

當胸掛大字牌的時候,她跟丈夫戲稱“愛麗絲夢遊奇境”,相互大笑。

當被罰去清掃廁所時,她幽默地說:正好可以享受到自由,不必看見不喜歡的人。

當在田間辛苦勞作的時候,她感嘆道:意外增進了對農民的感情,增強了勞動之美的認知。

……

就這樣,面對一次次困境,她一次次抱著樂觀的心態,結果所有的磨難都變成了禮物。

正如她說:

“一個人經過不同程度的鍛煉,就獲得不同程度的修養、不同程度的效益。好比香料,搗得愈碎,磨得愈細,香得愈濃烈。”

困境淬煉心境,磨難啟迪心智。

當你換個角度看待逆境,所有的絆腳石都變成了墊腳石。

看淡他人目光,則人生處處自在。

2005年,中譯本中發行量最大的、由楊絳翻譯的《堂吉訶德》引起爭議。

在此起彼伏的非議中,譯者董燕生直接在媒體前稱:楊絳翻譯的版本簡直就是反面教材!

他還批評道,她太自信了,該查字典的地方沒去查字典,很多譯法都是錯誤的。

尤其指責楊絳的譯本比他的少了11萬字,肯定刪減了章節。

此言一出,輿論嘩然。

隨著質疑的持續發酵,楊絳卻置若罔聞,“任憑風浪起,穩坐釣魚台”。

最終連資深出版人李景端也忍受不了,致電楊絳替她鳴不平的時候,楊絳卻開心地打趣道:

“你怎麼還像個毛頭小子愛管閒事!對於那種批評,我一點不生氣,不想去理他,隨他怎麼說吧。”

突然想起村上春樹的那句話:

“別人怎麼說與你無關,儘管按自己的意願去生活。只要你清楚自己在尋求什麼,我的人生是我的,你的人生是你的。”

真正生活的高手,不去評價他人,更不會被別人的評價所影響。

現實中,我們的行為舉止不可避免會遭到他人的關注,甚至不被理解,如果你總是太在乎他人的看法,那麼你將如生活在煉獄,患得患失。

生活是自己的,不是活給別人看的。

正如楊絳在《一百歲感言》中所說:

“我們曾如此渴望外界的認可,到最後才知道,世界是自己的,與他人毫無關係。”

故事的結尾便是,直到很久之後,大家才得知,原來楊絳運用了《文史通義》中著名的“點煩”翻譯法,語意更突出,情節更緊湊。

大家對楊絳淡定氣度的欽佩更上一層樓。

真的假不了,假的真不了。

懂你的不必解釋,不懂你的解釋也沒用。

人生短暫,無需在意他人看法,做好自己的事,時間會證明一切。

楊絳說:

“我們曾如此渴望命運的波瀾,到最後才發現:人生最曼妙的風景,竟是內心的淡定與從容。”

當你擁有一顆淡泊之心,即便行到水窮處,依能坐看雲起時。

最後,願你我修得一份豁達與超脫,淡定處世,淡然為人,從容一生。

杨绛:

人到中年,最好的日子不是驚艷,不是繁華,而是遠離喧囂:

一半清醒做好自己,一半努力包容別人!

最好的生活狀態就是,低配你的生活,高配你的靈魂,

年齡只是符號,把生活調成自己喜歡的頻道,

一地雞毛,不需人知,歲月靜好,且自從容!

人字有兩筆,一撇寫前半生,一捺寫後半生,

前半生寫執著,後半生寫釋懷!

摘自《文学回忆录》 木心

少年人一定要好的长辈指导。

光是游历,没有用的。

少年人大多心猿意马,华而不实,忽而兴奋,忽而消沉。

我从十四岁到廿岁出头,稀里糊涂,干的件件都是傻事。

现在回忆,好机会错过了,

没错过的也被自己浪费了。

木心:老子

老子的思想,老子的哲学,太老了。在他之前,他的文化继承不长。李耳的老师是谁,李耳的参考书是什么?有多少?都不可考。可以想象他是自学的。无师自通,没有参考书,是全凭自己的血肉之躯,观照冥想——耶稣和释迦牟尼还有前人的经典可读呢。

我的意思是:李耳的个人寿年很长,他的文化继承,历史很短,而我们的文化继承,超过两千年。

思想家的阅历和知识,分直接和间接。凭生活体验,沉思冥想,是直接的;博览群书,参看别人的阅历、记载、知识等等,是间接的。合在一起,便是现代思想家的历史寿命。

对照之下,老子据说两百多岁,我们呢,两千多岁。环顾四周,没有伟大的思想家。所以上次讲课回家,心中闷闷不乐。

老子的哲学老了,小子的哲学,零零碎碎,像夹心饼干,夹在散文中、诗中:巧则巧矣,避重就轻。我总得正面写一部哲学著作,才算坦白交代、重新做人——重新做艺术家。

孔子曰“三十而立”。我没有这样早熟。三十岁时,我关在牢里。当时我笑,笑人生三十而坐,坐班房。但我有我的而立之年,叫做“六十而立”,比孔子迟三十年。

木心:孔子,既不足以称哲学家,又不足以称圣人。

今天讲孔子。

你们小时候练毛笔字,有谁经过“描红”的?就是毛边纸的方格习字簿,每格印有红字,小学生用毛笔蘸了墨,一笔一笔把红字填成黑字:

上大人 孔乙己 化三千 贤七十

孔子,一说生于公元前551年,卒于公元前479年,七十三岁。名丘,字仲尼,鲁国曲阜人。曾做过鲁国的司空、司寇(司空,唐虞时有之,平水土,六卿之一,清时俗称工部尚书,类工业部长。司寇,亦六卿之一,掌刑狱,清时俗称刑部尚书,类公安部长),后来罢了官,只好收学生讲学,周游列国。到六十八岁,回鲁地,专心著述,编订《尚书》、《诗经》、《周易》、《春秋》,还订定了《礼记》与《乐经》。

孔丘的思想与李耳正好相反,乐观、积极、务实,概括起来说,孔丘的理想是恢复尧、舜、文、武的礼乐,以中庸之道架构人伦关系。他根据周公的原则,周详地建立了一个生活模式。

他的祖先本是宋国贵族,父亲做了鲁国的大夫,才归为鲁国人。孔丘本人,“少也贱”,做过仓库管理员,放过牛羊,充当过吹鼓手(乐师)。说这些,并非笑话他,而是说明他头脑很实际。那年代和希腊雅典一样,一个城市等于一个国,鲁国的大夫如孟孙、季孙,都自己建筑都城。孔丘反对,暗中唆使学生子路,设计破坏这种城。可见孔二先生很有一套阴谋诡计。

我最有意见的是,孔丘杀少正卯,是一桩冤案。他担任鲁国司寇,实际是宰相。他曾说,“子为政,焉用杀”(政治干得好,用不着杀人),自己一上台,不到七天,处死少正卯。少正卯是个学者,也收徒讲学。思想新、口才好,把孔丘的门徒吸引不少过去。孔丘记恨,扣他大帽子 :一,聚众结社。二,鼓吹邪说。三,淆乱是非。

孔丘自己对少正卯的判断:

“心达而险,行辟而坚,言伪而辩,记丑而博,顺非而泽。”纯粹是思想作风问题,明明是孔丘硬加罪名,本来的少正卯,可能是:“心达、行坚、言辩、记博、顺泽。”

孔丘很像“文革”理论家,安上“险”、“辟”、“伪”、“丑”、“非”五个恶毒的字眼,概念全变了。即使如此,也不犯死罪。可是孔丘铁腕,把少正卯灭了。

后来儒家掩盖这件丑事。朱熹就否认,说《论语》不载,子思、孟子不言,没这回事,造谣。但荀况揭露出来。

这件事我认为很重要,迫害知识分子,是孔丘理论的破产。我从孔丘的虚伪,从他理论的不近人情,从他的心理阴暗面,推测杀少正卯是真。我很惋惜少正卯没有著作留下来。可能有点尼采味道的。假如我在春秋战国时代,我也开讲。会不会被孔丘杀掉呢?他上台,我就逃。

我们讲文学史。按理说,孔丘自称“述而不作”,不是作家,至少不是专业作家,流亡作家。但古代的思想家,如耶稣、释迦牟尼、苏格拉底、李耳,自己不动笔的。孔丘的代表作是《论语》,是对话录,由他的学生记录整理的。

《论语》的文学性,极高妙,语言准确简练,形象生动丰富,记述客观全面。

我小时候读四书五经:《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》(经、史、子、集),《易》、《书》、《诗》、《礼》、《春秋》(原来是六经,《乐经》亡于秦,汉以《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》为五经)。四书中,我最喜欢《论语》,五经中,最喜欢《诗经》,也喜欢借《易经》中的卜爻胡说八道。

夏天乘凉,母亲讲解《易经》,背口诀:“乾三连,坤六断,震仰盂,艮覆碗,离中虚,坎中满,兑上缺,巽下断” ——附带说一说,《周易》的文学性也很高妙。可惜来不及专讲《周易》,像这样的一个月两堂课,得花半年才讲得完一部《易经》。

回到《论语》——有一天子路、曾皙、冉有、公西华侍坐。孔子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。”

不要以为我年纪比你们大,你们就不肯表示意见了。

“居则曰:‘不吾知也!’如或知尔,则何以哉?”

平时你们常说“没有人理解我呀”,如果有人了解你,你又将怎样去做呢?

子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑。由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

子路不假思索答道:“如果有个一百平方里土地和一千乘战车的侯国,受到大国的威胁,军事入侵,继之又发生灾荒(饥,谷不熟;馑,菜不熟),我可以出而治理,用不到三年,便能使人民奋起作战,而且懂得礼法。”

夫子哂之。

孔子对他微笑。

“求!尔何如?”(求,冉有)

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

有个六七十里见方或五六十里见方的小国,我来治理,不用三年,可使人民丰衣足食,至于礼乐教化,只有待修养更高的人来推行了。

“赤!尔何如?”(公西华,姓公西,名赤,字子华)

对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

我不敢说能做什么大事,愿意学习罢了。在诸侯的祖庙里行祭祀,或者诸侯间集会,我也穿礼服,戴礼帽(章甫是殷制礼冠),愿意参与作傧相的。

“点!尔何如?”(曾皙,名点,字皙)

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:“异乎三子者之撰。”

瑟声渐轻,铿然而止,他放开瑟而直起腰来,跪着说:我的意思和三子是不同的。

子曰:“何伤乎,亦各言其志也。”

孔子说:“有什么要紧呢,各人说各人的志向啊。”

曰:“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩(音于),咏而归。”

暮春季节,已穿夹衣了,二十岁以上的五六个,二十岁以下的六七个,在沂水的温泉里洗澡、薰香,在舞雩的求雨台上乘凉,然后唱着歌回来。

夫子喟然叹曰:“吾与点也!”

孔子感慨道:“我同意点的想法啊。”

三子者出,曾皙后。曾皙曰:“夫三子者之言何如?”

子曰:“亦各言其志也已矣。”

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。”

治理国家应该礼让,子路不知谦逊,所以我笑他。

“唯求则非邦也与?安见方六七十如五六十而非邦也者?”

难道冉求说的就不是治理国家的事吗?哪有六七十、五六十平方里的不是国家的呢?

“唯赤则非邦也与?”“宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

难道公西赤所讲的不是治理国家的事吗?有宗庙、有盛会,不是国家的事?公西赤只要做个小司仪,还有谁能做大司仪呢?

整本《论语》,文学性极强,几乎是精练的散文诗。

文学的伟大,在于某种思想过时了,某种观点荒谬错误,如果文学性强,就不会消失。我常常读与我见解截然相反的书,只为了看取文学技巧。孔丘的言行体系,我几乎都反对——一言以蔽之:他想塑造人,却把人扭曲得不是人。所以,儒家一直为帝王利用——但我重视孔丘的文学修养。

刚才例举的片断,真好。

上次我讲老子,主要介绍他的哲学思想,当然,重点还是老子的文学价值。这次讲孔子,只谈《论语》的文学性。

孔子,既不足以称哲学家,又不足以称圣人。他是一个庸俗的高级知识分子,奇在内心复杂固执,智商很高,精通文学、音乐,讲究吃穿。他欲望强盛,种种苛求,世界满足不了他,他一定要把不可告人的东西统统告人。

所以虚伪,十分精致地虚伪——食不厌精,脍不厌细,割不正不食,君子死不免冠,君子远庖厨,秋穿什么皮衣,冬穿什么麂皮,三月不做官,惶惶如也。父亲做坏事,儿子要隐瞒,骂人,赌咒,等等——如果仔细分析他的心理,再广泛地印证中国人的性格结构,将是一篇极有意思的宏文。

“五四”打倒孔家店,表不及里。孔子没死,他的幽灵就是无数中国的伪君子。

木心:急转直下,谈墨子。

墨子,名翟,有说是鲁人,有说是宋人。一说他生于公元前468年,死于公元前376年,大约八九十岁。他出生治工艺的阶层,是有技术的奴隶,非常好学。因生于鲁国,当然受业于儒者。他有独立思考的能力,一上来就认为孔子的理论偏极端。

一,礼制太烦琐。二,厚葬耗费财力。三,守丧三年太长,又伤身体,又误生产。

他舍弃儒学,效法禹酋长,疏通河道,参与水利工程,不怕艰难困苦,与上层下层人物广泛接触。

值得注意:儒家的重礼、厚葬、守制,目的是尽人事,以愚孝治国,是宗族主义的大传统。这些陈陈相因的传统,全民族信为天经地义。墨翟为何一下子就看出不对?我认为,根本在于“真诚”。

真诚,先要自己无私念,不虚伪,再要用知识去分析判断,事物就清楚了——这一点安身立命的道理,我推荐给各位,以后研究任何问题,第一要脱开个人的利害得失,就会聪明。我推崇墨子,他不自私、不做作,他不能算思想家、哲学家,但我喜欢他的“人”。

早年我在北京设计展览会,喜欢一个人逛天桥,去东安市场听曲艺相声,在东直门外西直门外的小酒店,和下层人物喝酒抽烟聊天。他们身上有墨子的味道,零零碎碎的墨子。

墨子提出“巨子”的学说,甚至成立制度,有点像黑社会的教父,青红帮的龙头。黑社会专干坏事,青红帮占地为王,墨子却为的是正义、和平、博爱。和黑社会相似的一点,是巨子制度中的成员都能赴火蹈刃,视死如饴。北京、上海等等民间社会还有这种潜质。说来你们不信,我文质彬彬,书卷气,其实善于和流氓交朋友。一定要是大流氓,或将成为大流氓的苗。可惜中国没有墨子派的大流氓了,眼下只有小瘪三。

有一段对话,可以说明儒家与墨家的基本态度。

墨子问儒者:“何故为乐?”儒者答:“乐以为乐。”

墨子比喻道:如果我问何故为室,作答“冬避寒焉、夏避暑焉,室以为男女之别也”,这样才算告诉我为室之故。我问何以为乐,你答乐以为乐,等于我问何故为室,你答室以为室,那你根本就没有回答。

又例,楚王的臣子叶公子高向孔子问政:主政要主得好,应当怎样?孔子答:“远者近之,而旧者新之。”听起来很高尚,大有深意。墨子拆穿道:叶公未得其问,孔子亦未得所以对。难道叶公不知善为政者能使远者近之,旧者新之么?明明是问怎样才能做到这个地步呀。

叶公是糊涂人,孔子是偷换概念的老手,墨子诚实、聪明。

“君子必古言服,然后仁。”

墨子说:古服,在古代是新服。古言,在古代是新言。所以古之君子都是新服新言,这岂不是在说古人不仁,不是君子么?

这又十分机智、爽利。

墨家不重文采,但通顺朴实,明白痛快,条理严谨,逻辑性很强。当春秋末年,各国兼并愈烈,战争频繁。墨家代表庶民的生活要求,反对不义的战争,墨子写了《非攻》。我们来读《非攻》的上篇:

“今有一人,入人园圃,窃其桃李,众闻则非之,上为政者得则罚之,此何也?以亏人自利也。至攘人犬豕(驰)鸡豚(屯)者,其不义又甚入人园圃窃桃李。是何故也?以其亏人愈多。苟亏人愈多,其不仁兹甚,罪益厚。至入人栏厩,取人马牛者,其不仁义又甚攘人犬豕鸡豚。此何故也?以其亏人愈多。苟亏人愈多,其不仁兹甚,罪益厚。至杀不辜人也。扡(即拖,夺也)其衣裘,取戈剑者,其不义又甚入人栏厩,取人马牛。此何故也?以其亏人愈多。苟亏人愈多,其不仁兹甚,罪益厚。当此天下之君子皆知而非之,谓之不义。今至大为攻国,则弗知非,从而誉之,谓之义。此可谓知义与不义之别乎?

杀一人谓之不义,必有一死罪矣。若以此说往,杀十人,十重不义,必有十死罪矣。杀百人,百重不义,必有百死罪矣。当此,天下之君子皆知而非之,谓之不义。今至大为不义攻国,则弗知而非,从而誉之,谓之义。情不知其不义也,故书其言以遗后世。

若知其不义也,夫奚说书其不义以遗后世哉……”

这种文体非常适宜于做演说,与罗马雄辩家的风格很像。

孔、墨,处处对立,现在看看,还是很有劲。孔说“仁”,墨子以“兼爱”来动摇“仁”,因为“仁”只偏爱“王公大人”的血族。

儒家以“孝”为“仁”之本。墨子说:“爱人若爱其身,犹有不孝者乎?”

“孝”与“忠”是一体的,“孝”被墨子松掉,“忠”也谈不上了,就无法“克己复礼”,无法恢复宗族的奴隶制轨范。

陈丹青:

“你不遇到木心,就会对这个时代的问题习以为常。可等到这么一个人出现,你跟他对照,就会发现我们身上的问题太多了。我们没有自尊,我们没有洁癖,我们不懂得美,我们不懂得尊敬。

在这个世界上,真的很难得有一个人,能在肮脏的世界上,干净地活了几十年。木心就是薄情人世上的一束光,在“街上没有兵,没有马,却兵荒马乱”的时代,总会在黑暗处将你点亮。

木心斩钉截铁,不解释、不道歉、不犹疑。他平视世界文学史上的巨擘大师,平视一切现在的与未来的读者,自在自由地娓娓道出文学的回忆。他的一句句识见,有如冰山,阳光下的一角已经闪亮刺眼,未经道出的深意,已觉深不可测。”

梁文道:

“他的作品,好读难懂,难懂易记,因为风格印记太过强烈了,每一句说,自有一股木心的标识,引人一字一字地读下去,铭入脑海,有时立即记住了某一句,回头细想,其实还没懂得确切的意思:于是可堪咀嚼,可堪回味。”

木心:

友谊的深度,是双方本来具有的深度。

浅薄者的友谊,是无深度可言的。

西塞罗他们认为:只有好人之间才会产生友谊,还是说得太忠厚了。

木心:

所谓教育,是指自我教育。

一切外在的教育,是为自我教育服务的。

试想,自我教育失败,外在教育有什么用?

所谓超人,是指超越自己,不断不断超越自己。

(图文均来自网络)

五月将尽

连日强光普照

一路一路树荫

呆滞到傍晚

红胸鸟在电线上啭鸣

天色舒齐地暗下来

那是慢慢地,很慢

绿叶藂间的白屋

夕阳射亮玻璃

草坪湿透,还在洒

蓝紫鸢尾花一味梦幻

都相约暗下,暗下

清晰,和蔼,委婉

不知原谅什么

诚觉世事尽可原谅

────木心

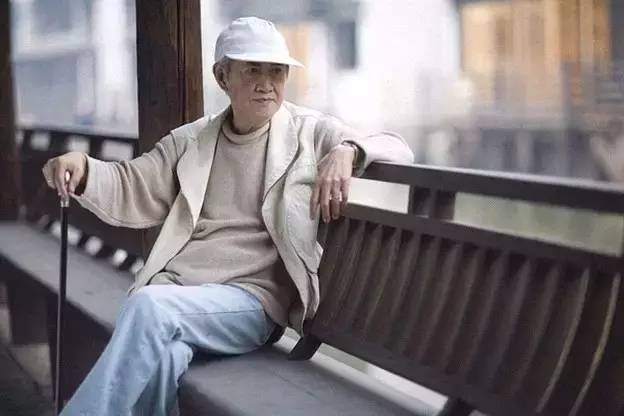

➊木心

1

富家子弟行文素净,是不祥之兆

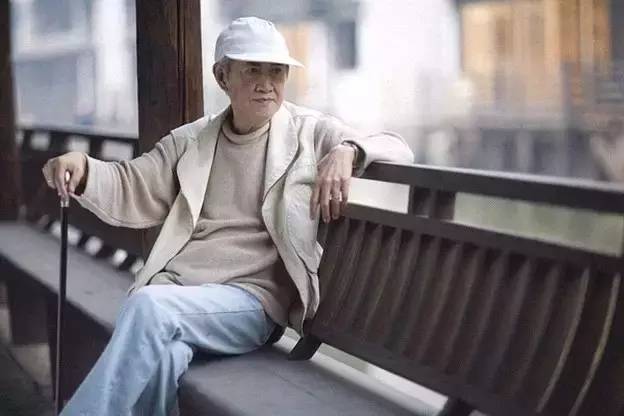

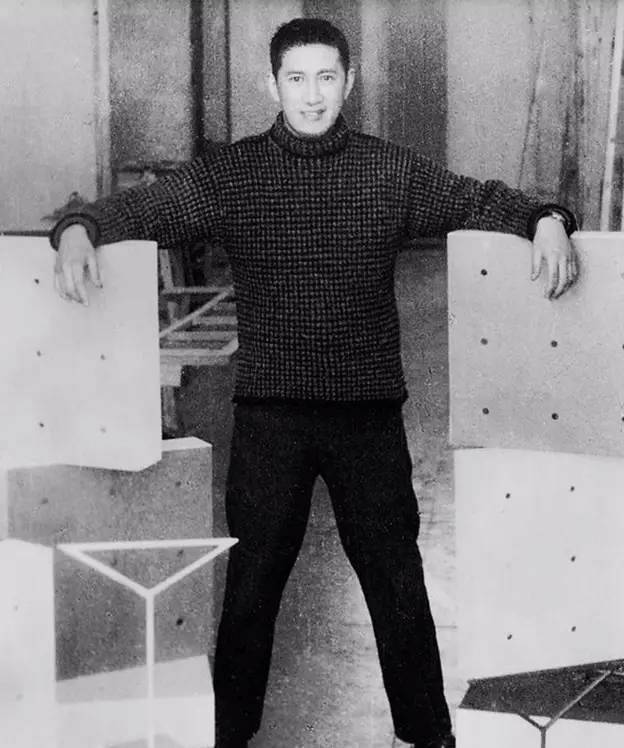

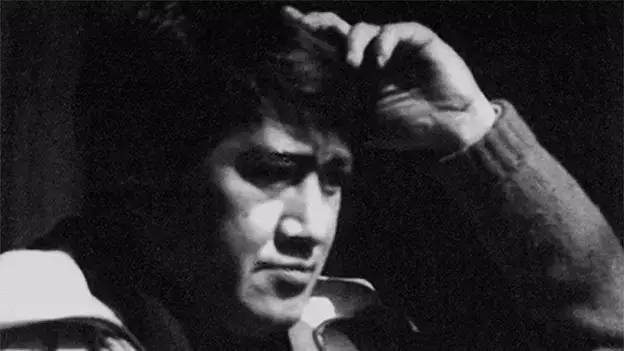

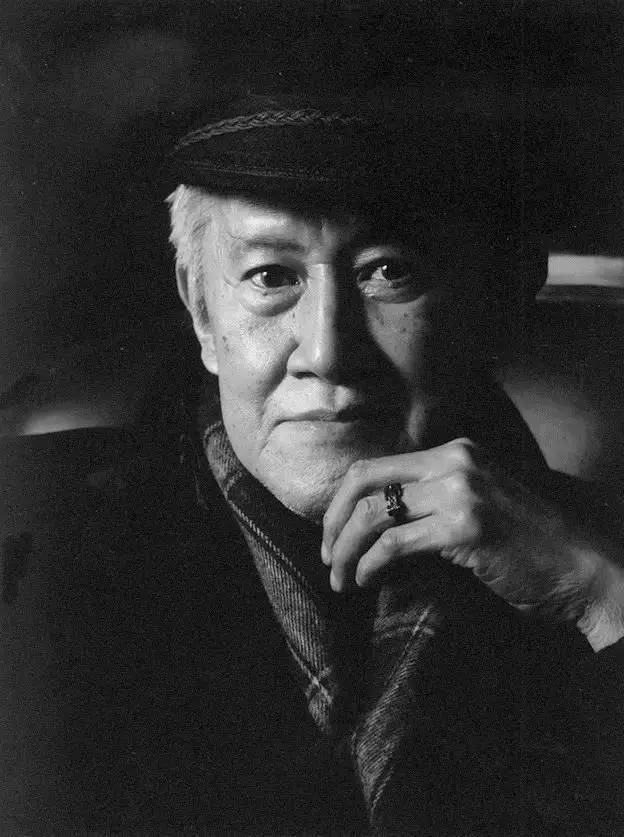

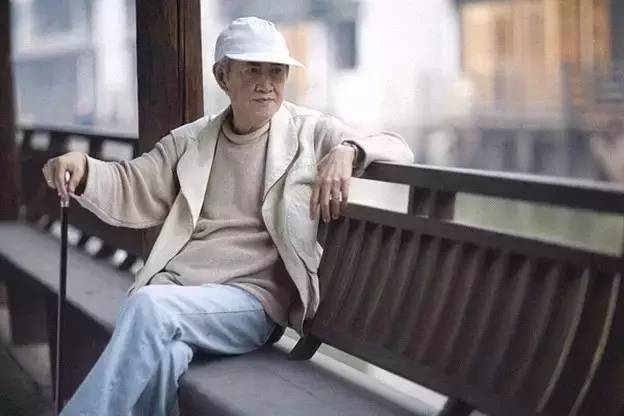

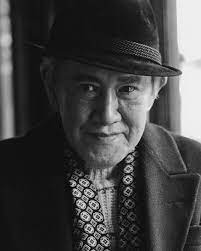

木心,本名孙璞。

1927年出生于浙江乌镇。

孙家乃望族,既是书香门第,也是工商世家。

小时候家里的佣人清洁厅堂,

换下了条案上的宋瓷,临时摆上明代的官窑。

女主人看见了,呵斥说:

“明代的东西都拿出来了,快给收回去。”

1937年末,乌镇沦陷。当时木心10岁,

唯一能做出的抵抗行动是,

不上日本宪兵队控制的学校。

所以家里聘了两位教师,凡亲戚世交的学龄子弟都来上课。

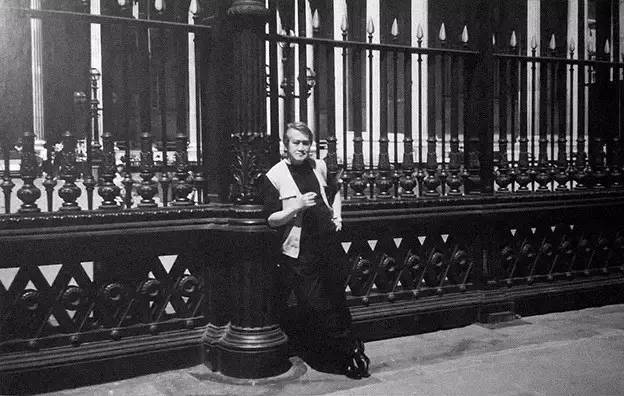

➊ 自左至右: 父亲、木心、小姐姐、母亲、大姐姐

在一次家庭聚会上,少年木心口出狂言,

“写诗么,至少要像杜甫那样才好说写诗”,

惹得长辈们哄堂大笑。有的只当是童言无忌,

有的说他是“四金刚腾云,悬空八只脚”。

后来书读多了,便尝试着创作。

起初是模仿古人的风格,

“神闲气定,俨然居高不下”,

家人看了他的诗商讨:“弟弟年纪这样轻,

写得这样素净,不知好不好?”

木心后来道:“我知道他们的忧虑。

大抵富家子弟行文素净是不祥之兆,会出家做和尚的。”

➊木心

2

动荡的时代,安逸仿佛是原罪

锦衣玉食的生活,

并不能让这个少年满足,

尤其在那个动荡的时代,安逸仿佛是原罪。

19岁时,他借口养病,

独自上莫干山,雇人挑了两大箱书,

其中有他钟爱的福楼拜和尼采。

白昼一窗天光,入夜燃矿烛一支。

一个人住在家族废弃的大房子里,读书写文章。

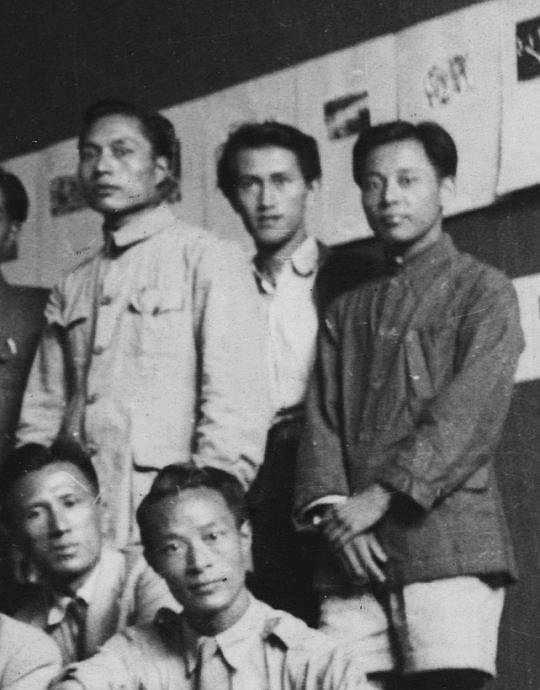

➊木心(后左二)

那时候有个乡下姑娘定时给木心送饭。

一开始顿顿有米粉蒸肉,颇得少年欢心。

“此物与炒青菜、萝卜汤之类同食,堪爱吃一辈子。”

到了后来,肉块变肉片,肉片变薄,至于不见,

木心调侃,由散文成了五言绝句。

某夜山上老虎来挠门,临行时扑杀羊一只,

未及叼走便被乡人的锣鼓声吓退。

第二天一早,木心嘱咐送饭的姑娘买回一只羊腿。

切块,放姜蒜红烧,佐以葱花和青椒炒毛豆,

“筷头像雨点,眼睛像豁闪(闪电)”,与姑娘家人大快朵颐了一顿。

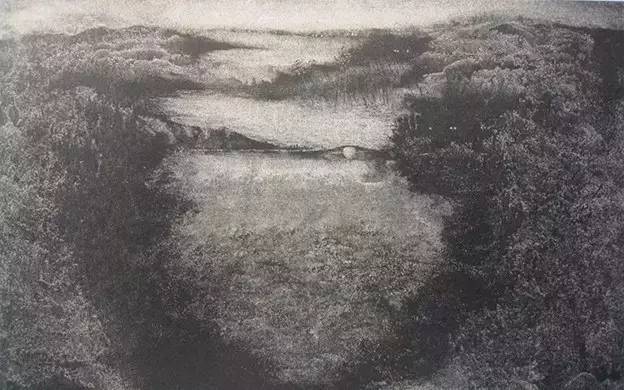

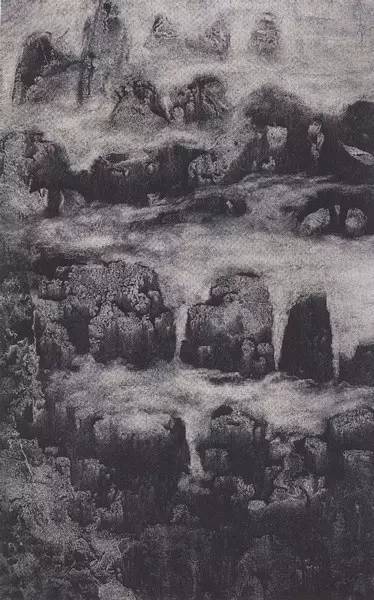

➊木心画作

3

年轻人,从不缺一腔热血

1947年,年轻的木心一腔热血,

参与了反饥饿反内战的学生运动。

他走上街头,演讲,发传单,大卡车上跳上跳下。

“白天闹革命,晚上点上一支蜡烛弹肖邦。”

第二年,木心投奔新四军,绘制马恩列毛的画像。

后因此事被当时的上海市长下令开除学籍,又被国民党通缉。

木心避走台湾,直到1949年才返回大陆。

➊浦东月色➋清筠凉川

小时候他被关在家里,天天祷告,

他不知该向上帝还是释迦,放我出去吧,

流浪,打工,打仗,都可以。

冰心到过美国,高尔基嘛到处流浪,

鲁迅去过日本,可是我在家里……

“人家出洋留学,法兰西、地中海、太平洋,

我只见过平静的湖。

人家打过仗、流过浪、做过苦工、坐过监牢,

我从小娇生惯养锦衣玉食,

长到十多岁尚无上街买东西的经验。”

一路经历到“文革”,他对上帝说:够了!

➊木心

4

诚觉世事尽可原谅,但不知去原谅谁

文革时期,陈伯达在会上嘲笑海涅。

木心看不过,就嚷嚷:他也配对海涅乱叫。

就这一句话“犯了罪”,他被关进积水的防空洞,

他的家被抄查三次,挖地三尺,数箱画作被抄走。

全家人被日夜监视,姐姐被批斗身亡,

姐夫被关在学校的“牛棚”里,一个侄子被五花大绑在学校里批斗。

➊刚出狱的木心

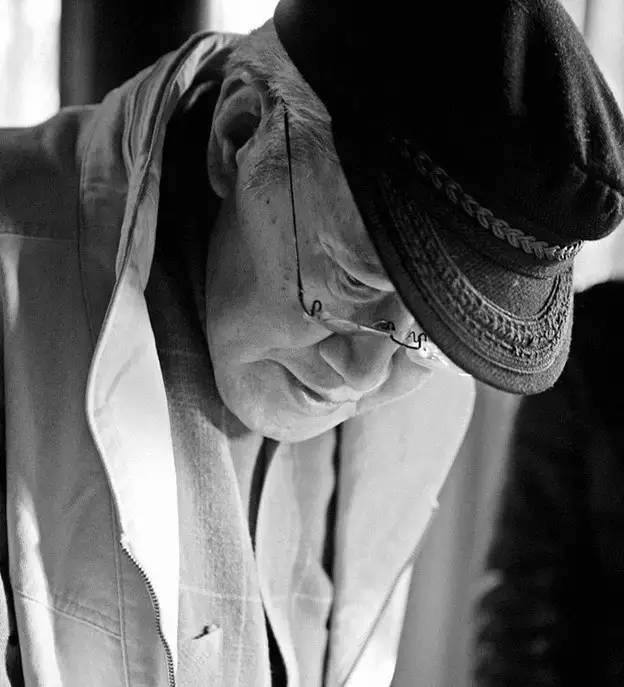

劳动期间,

木心需要扫地、刷厕所。

他曾绝望投海,被追兵捞起后投进监狱。

他自杀过一次,想通了。“平常日子我会想自杀,

‘文革’以来,决不死,回家把自己养得好好的”

是艺术让他熬过最艰难的岁月。

平时只知艺术使人柔情如水,

浩劫临头,才知道艺术也使人有金刚不坏之心。

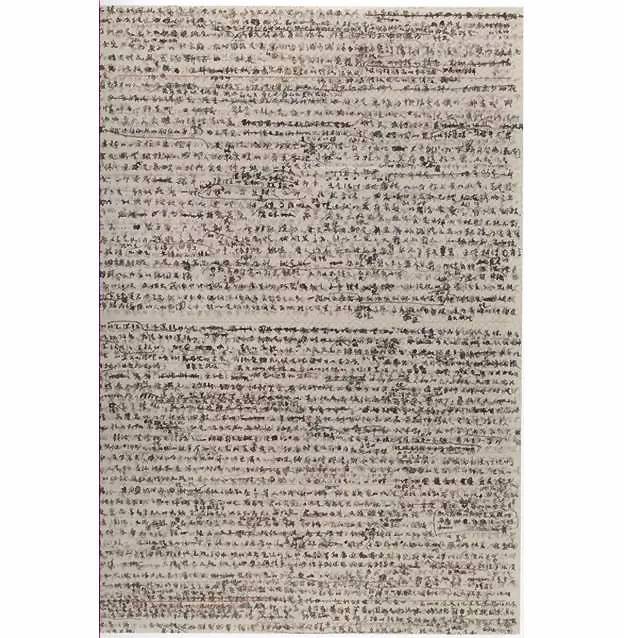

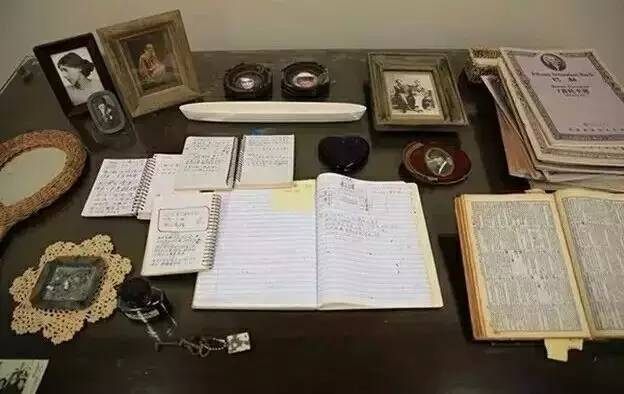

➊狱中笔记

有人让他写检查,

他却将写检查的纸张偷偷省下来,

写满了他的小说和散文。

他前后写下65万字,

层层叠叠的蝇头小楷几乎无法辨认,

夜晚的时候还在纸上画出黑色的琴键,

用这无声的键盘来弹奏莫扎特和肖邦。

连他自己也说:“我白天是奴隶,晚上是王子”。

文学是他的信仰,“一字一字地救出自己”。

晚年他说“诚觉世事尽可原谅”,

想了想又加上一句,“但不知去原谅谁”。

➊木心

坚强的木心靠着文学挺过了“文革”,

他说:“‘文革’后,我不仅没有呻吟,我还笑着。”

他在国内住了一段时间后便申请出国去了纽约,

往后的日子里,“文革”成了他的禁忌。

对在大陆过往的经验,永远采取高高在上的姿态,

不是不顾,而是不肯流于轻率的诉苦和责难”。

固然说着原谅,但实在难以原谅。

木心临终前陷入了昏迷状态,

他抓着陈丹青的手不住地说:

“你转告他们,不要抓我……

把一个人单独囚禁,剥夺他的自由,非常痛苦的……”

他用了半个世纪的光阴,也未能走出当年的那场噩梦。

➊木心

5

怎样骄傲的灵魂!这老头儿真坏。

木心自己评价自己说:“我是一个诗人。”

他带着他的《诗经演》,谦虚地说:“我最擅长写诗。”

他的诗自然写得极好,

一首《从前慢》已使无数路人转粉。

记得早先少年时,大家诚诚恳恳,

说一句,是一句。清早上火车站,

长街黑暗无行人,卖豆浆的小店冒着热气。

从前的日色变得慢,车,马,邮件都慢,

一生只够爱一个人。

从前的锁也好看,钥匙精美有样子,

你锁了,人家就懂了。

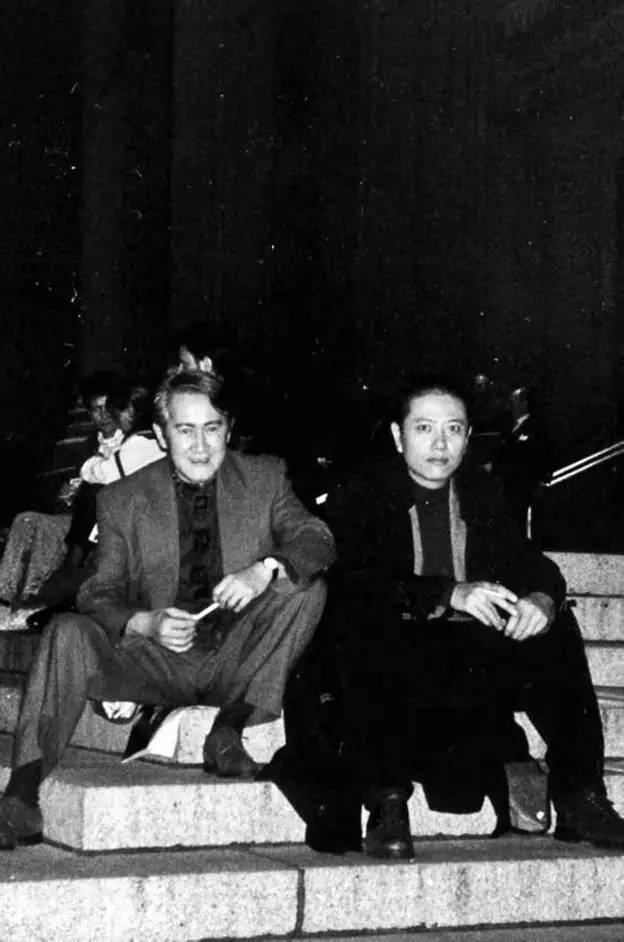

➊木心手稿➋木心与陈丹青

木心爱诗,

他说中国缺的不是国学大师,而是诗人。

他看了陈丹青的画后,

叹息说:“丹青啊,你缺乏诗意。”

陈丹青不解,连忙请教他什么叫“缺乏诗意”?

他严肃地摇摇头说:“不可以问的!这就是没诗意呀。”

他的诗意是只可意会不可言传的。

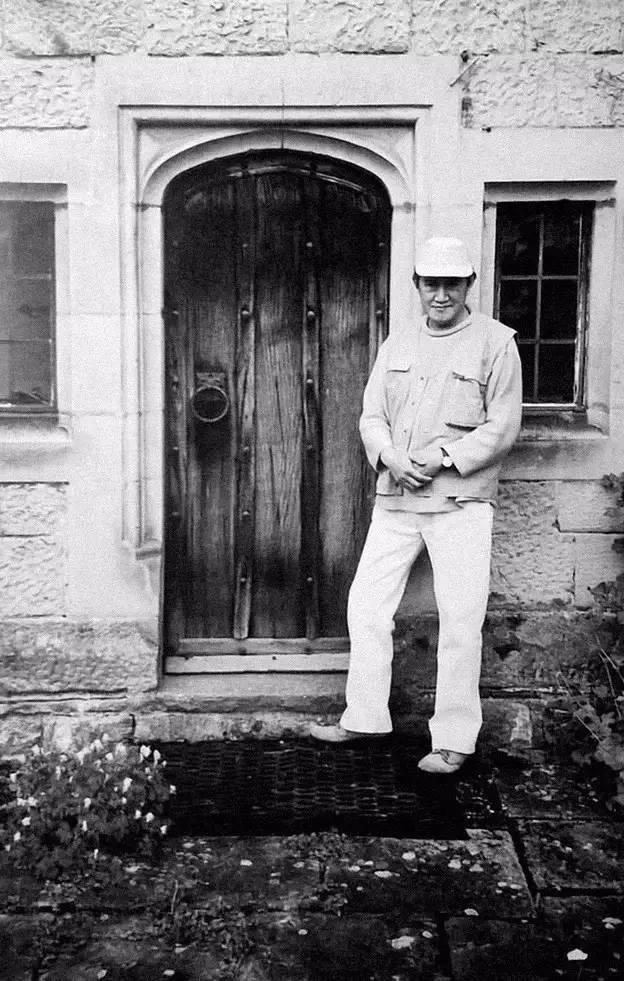

➊旅美艺术家➋木心(右)在纽约给陈丹青等晚辈讲解世界文学史

木心孤傲了一辈子,

飘零海外时,偶尔念及的温暖记忆。

自然有人非议,有人冷嘲。

他笑嘻嘻地要学生替他作证:

木心不是妖怪,是个普通健康的老头子。

他对旅美的艺术家圈子保持距离,冷眼旁观,

“来美国11年半,我眼睁睁看了许多人跌下去,

就是不肯牺牲世俗的虚荣心,和生活的实利心。

既虚荣入骨,又实利成癖,算盘打得太精。

高雅、低俗两不误,生活没有这么便宜的。”

陈丹青还记下了他一句粗话:

“古代,群山重重,你怎么超越,

有人对我说,洞庭湖出一书家,超过王羲之。

我说:“操他妈。”

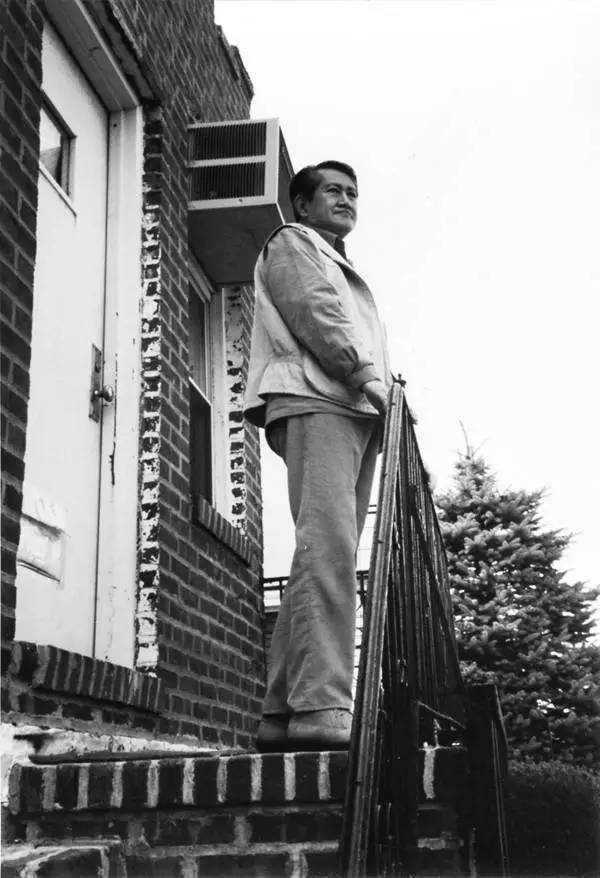

➊木心在纽约

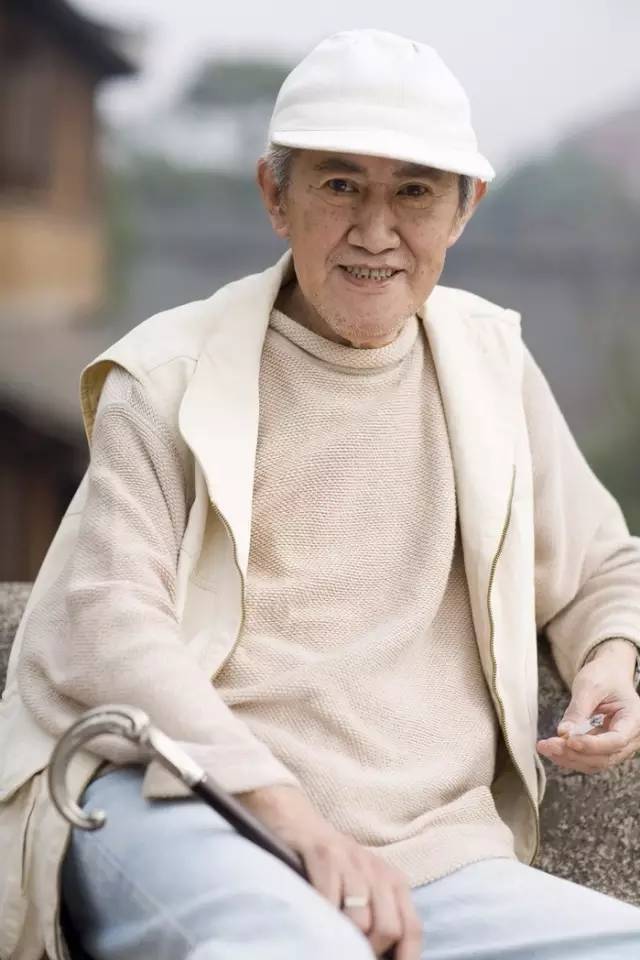

6

你死了,我们不能袖手旁观

2006年9月,

在外飘零20多年后,

陈丹青把木心从美国悄然接回乌镇。

乔伊斯说:“流亡是我的美学。”

木心自称不如乔伊斯阔气,

只敢说:“美学是我的流亡。”

那个乌镇的翩翩少年,向世界出发,流亡,

千山万水,天涯海角,一直流亡到祖国、故乡。

➊木心➋木心山水画

2010年,美国纪录片导演

Tim Sternberg和Francisco Bello,

赴乌镇为木心拍摄他生前唯一一部纪录片,

纪录片由文革的背景开始,

在木心的“塔中之塔”系列山水画中结束。

其实对于能感受到木心最后的模样和谈吐,

在被问到之前的际遇时,片中的木心时而沉默,

时而些许无奈地回答“能不能换一个话题啊”,

然后垂下眼,表情像个孩子。

➊木心➋木心遗物

而讨论艺术时,木心眼中发光,

希望他的作品能被严肃看待。

他不是流亡的人,更不是受害者。

他是散步者,散久了,一不小心就到了纽约。

片中的那次雪中散步,是木心最后一次散步。

周围皑皑一片,木心拄着拐杖缓缓而行,

细雨般的雪落下,真是幅动人的画面。

而之后,木心再没能起身散步了。

➊书桌➋木心

2011年12月21日,

纪录片拍摄后的一年零十天,木心去世。

淡淡雾霭笼罩着桐乡,乌镇还未醒来,

当有人问起“木心在最后时光有没有外出”时,

周围的邻居们一脸茫然:“木心是谁?”

他们不知道,就在这个凌晨,

一位传奇的老人孑然离开,为中国文化界留下了永远的哀伤。

➊木心与陈丹青➋木心在乌镇

少年时的富家子弟,青年时的热血男儿,

壮年时的饱经磨难,中年时的颠沛流离。

像木心说的“我爱兵法,完全没有用武之地。

人生,我家破人亡,断子绝孙。

爱情上,柳暗花明,却无一村。

说来说去,全靠艺术活下来。”

难得有一位渺小的伟人,

在肮脏的世界上,干净地活了几十年。

那个黑暗中大雪纷飞的人,就这样归去了。

一辈子的不合时宜,一辈子的干净清醒。

彼逝我临,并不迟。对于爱木心的人,

他会一直在看得见的远方,和我们看不见的身旁。

木心:

知与爱永成正比。

知得越多,爱得越多。

逆方向意为:

爱得越多,知得越多。

秩序不可颠倒:必先知。

无知的爱,不是爱。

木心:

五月将尽

连日强光普照

一路一路树荫

呆滞到傍晚

红胸鸟在电线上啭鸣

天色舒齐地暗下来

那是慢慢地,很慢

绿叶藂间的白屋

夕阳射亮玻璃

草坪湿透,还在洒

蓝紫鸢尾花一味梦幻

都相约暗下,暗下

清晰,和蔼,委婉

不知原谅什么

诚觉世事尽可原谅

木心先生说:一个人能否成大器,最重要也最容易被人忽略的是信心和信念。

信心,信念。

一般凭空想,一半凭行动

天才幼年,只有信心,没有计划。

天才的第一特征是信心。

信心从哪里来,信心就是忠诚。

立志容易,忠诚其志,太难。

许多人立志,随立随悔,不如不立。

艺术、爱情、政治、商业都要忠诚。

求道,坚定、忠诚无疑 。

虽蹈海,也要走下去。

信心来自天性的纯真朴厚。

古今來許多世家,無非積德。

天地間第一人品,還是讀書。

古往今来,世代顯貴人家,無不因積德而造就。天地之間,第一等的修养人品,皆是因讀書而培養出来的。

图文均来自网络

26.最好的东西总是使人快乐而伤心。魏晋人夜听人吹笛,曰 :奈何奈何?

27.伍尔芙说, 莎士比亚、托尔斯泰, 都是双性人,比常人不知丰富多少。

28.没有自我的人的自我感觉都特别良好。

29.人依赖你,你稍一欠动,他就恼了,怨怒你不通情理,辜负你对他的信任; 生命是极滑稽的,因为它那样地贴近死; 谈到他的缺点时,他便紧紧搂住那缺点,一脸憨厚的笑——缺点是他的宠物; 有一种人是这样的,你看不起他,他就看的起你,你看的起他,他就看不起你; 不能不与伪善者周旋时,便伪恶,淋淋漓漓地伪恶,使伪善者却步敛笑掉头而去; 社交场中善于辞令,是一种本领。默然、蔼然、萧然,却显得很融洽,这是一种本领。

30.即使是聪明绝顶的人,也不可长期与蠢货厮混,否则又多了一票蠢货。

31.凡是应该的,都会消失似的。凡能存在的,都是不应该似的。

32.中国文化精神的最高境界是欲辩已忘言。欧陆文化精神的整体表现是忘言犹欲辩。

33.如欲相见 我在各种悲喜交集处。

34.“死”,不是退路,“死”是不归路,不归,就不是路,人的退路是“回到内心”。

35.快乐是吞咽的,悲伤是咀嚼的;如果咀嚼快乐,会嚼出悲伤来的。

36.一天比一天柔肠百转地冷酷起来。

37.如果天性纯良,噩运损伤不了内心,如果天性十分纯良,会反弹出一种自卫力,所谓“显出骨子来。”

38.那些飞扬跋扈的年轻人,多半是以生命力浑充才华。

39.天堂无趣,有趣的是人间,惟有平常的事物才有深意,除此,那是奥妙、神秘。奥妙神秘,是我们自己的无知,惟有奥妙神秘因我们的知识而转为平常时,又从而有望得到它们的深意。

40.弱而愚者,不知谁看得起他、谁看不起他。弱而智者,最在乎谁看得起他,谁看不起他。强而愚者,以为无论是谁,都看得起他。强而智者,看得起他、看不起他,一样,他对别人也没有看得起看不起可言。

41.爱情显得好时,不是爱情,是智慧和道德。

42.走在正道上,眼睛看着邪道,此之谓博大精深。

43.《红楼梦》中的诗,如水草。取出水,即不好。放在水中,好看。

44.康德的判断:“对自然美抱有直接兴趣,永远是心地善良的标志。”此话可以反说,凡已不复善良者,乃对自然美丧失了直接的兴趣。

45.为人之道,第一念,就是明白:人是要死的。生活是什么?生活是死前的一段过程。凭这个,凭这样一念,就产生了宗教、哲学、文化、艺术。可是宗教、哲学、文化、艺术,又是要死的……教堂、博物馆、美术馆、图书馆,煞有介事,庄严肃穆,昔在今在永在的样子,其实都是毁灭前的景观。我是怀着悲伤的眼光,看着不知悲伤的事物。

46.论事毋涉私心意气谓之谦,命世不计个人得失谓之狂。

47.诚觉事事皆可原谅。

48.陈丹青问木心怎么成为艺术家?木心说:吃了再多苦,也要笑着活出人的样子,不急不徐,做自己想做的事,缓缓的成为自己想要成为的样子。

图文均来自网络

13.所谓无底深渊,下去,也是前程万里。

14.智者,乃是对一切都发生讶异而不大惊小怪的人。

15.不要讲文学是崇高伟大的。文学可爱。大家课后不要放弃文学。文学是人学。至少,每天要看书。开始读书,要浅,浅到刚开始就可以居高临下。

16.孩子的知识圈,应是该懂的懂,不该懂的不懂,这就形成了童年的幸福。我的儿时,那是该懂的不懂,不该懂的却懂了些,这就弄出许多至今也未必能解脱的困惑来。

17.讲规律,就是乐观主义。讲命运,就是悲观主义。

18.一个人要从远处回,从高处下,从深处出。

19.为什么我们遇见一个畸形怪状的身体是不激动的,而遇见一个思路不清的头脑就难以忍受,不能不愤慨起来了呢?—-因为,一个跛脚的人,承认我们走得正常,而一个跛脚的精神,却说我们是跛脚的。

20.到后来,总还是看在愚蠢的份上,再让一步。(泰戈尔说:“那些尖锐而不广博的心性,执泥而一无所成。”而19岁时的木心已经远离单一的尖锐和执泥,逐步拥有了广博的心性。他在床头认真地贴上福楼拜的一句话:“艺术广大已极,足可占有一个人。”)

21.走在老街上,我不来,街上是没有这些往事的。

22.我追索人心的深度,却看到了人心的浅薄。从前的那个我 ,如果来找现在的我, 会得到很好的款待。岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月。

23.我是一个在黑暗中大雪纷飞的人啊。

24.歌德是伟人,四平八稳的——伟人是庸人的最高体现。而拜伦是英雄,英雄必有一面特别超凡,始终不太平的。英雄,其实是捣蛋鬼,皮大王,捣的蛋越大,扯的皮越韧,愈发光辉灿烂。英雄和伟人是不同的。用在历史人物上,试试看,很灵的。嵇康是英雄,孔子是伟人。

25.查尔斯·兰姆(Charles Lamb,1775—1834)。 愈近现代愈受尊敬。我对他一见钟情。少年时能看到的,不过是别人节引他的话,一看就狂喜:“童年的朋友,像童年的衣服,长大就穿不上了。