分类目录归档:华夏文尚

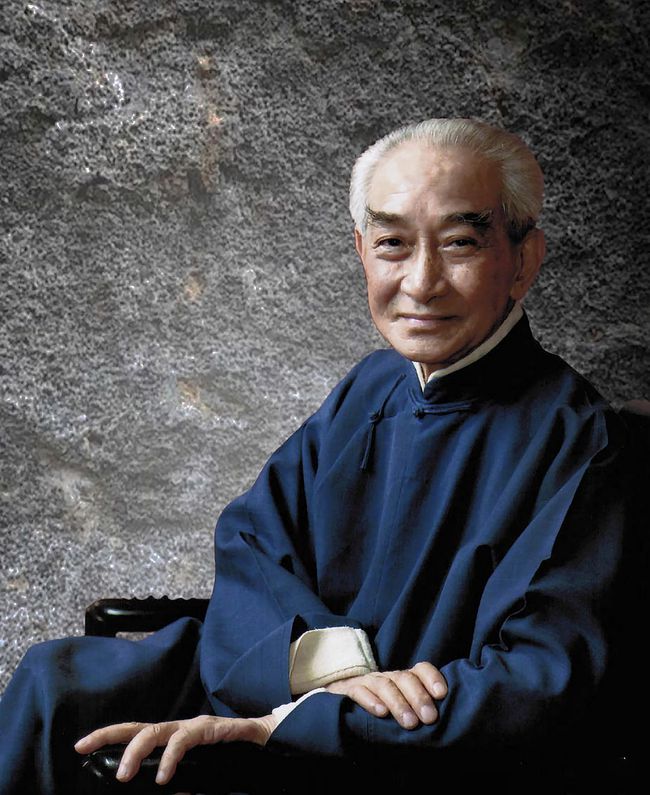

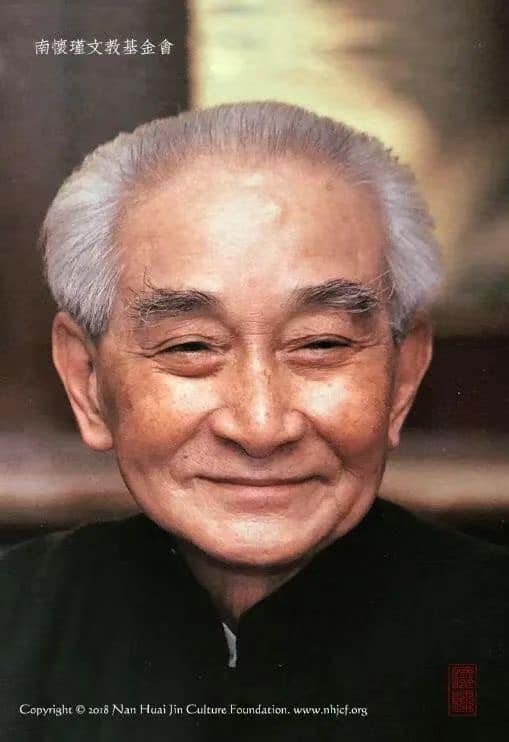

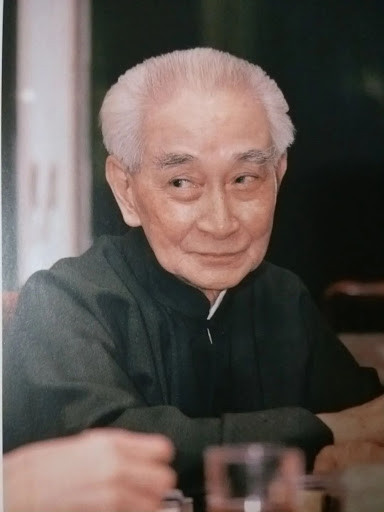

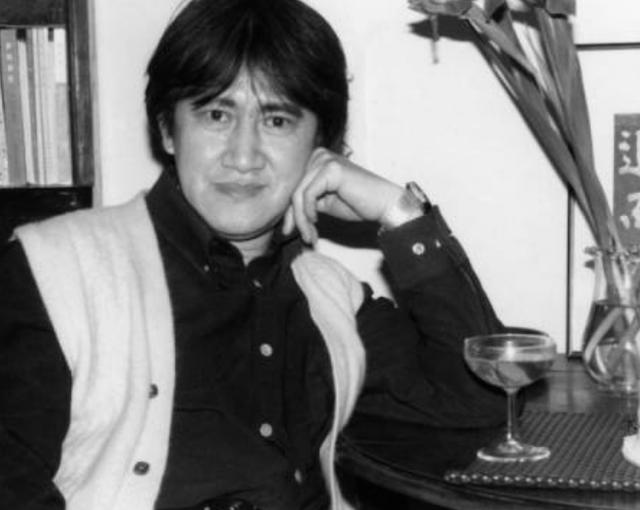

南懷瑾:一個真正有道的人,做人做事絕不草率,凡事慎重考慮。

图文来自网络

南懷瑾:

⭕ 我們知道,儒道兩家的思想,在秦漢以前並不分家。大家都知道,老莊道家的思想講“無為而治”,有些講道家“無為而治”思想的人,都解釋為在上面領導的人,什麼都不管,就是“無為而治”。這完全搞錯了,道家沒有這個說法,是“無為無不為”。所謂“無為而治”是制其機先,看起來是沒有事。譬如說,一個領導的人,一個主持的人,對任何一個方法,一開始你就要先透析它的流弊,毛病出在哪裡,先找到病源,把它疏通了,再不會出毛病,然後才能無為而無所不為。

⭕ 一個真正有道的人,做人做事絕不草率,凡事都先慎重考慮。“豫”,有所預備,也就是古人所說:“凡事豫立而不勞”。一件事情,不經過大腦去研究,貿然就下決定,冒冒失失去做、去說,那是一般人的習性。“凡事都從忙裡錯,誰人知向靜中修。”學道的人,因應萬事,要有非常從容的態度。做人做事要修養到從容豫逸,“無為而無不為”。

“無為”,表面看來似沒有所作所為,實際上,卻是智慧高超,反應迅速,舉手投足之間,早已考慮周詳,事先早已下了最適當的決定。看他好像一點都不緊張,其實比誰都審慎周詳,只因為智慧高,轉動得太快,別人看不出來而已。並且,平時待人接物,樣樣心裡都清清楚楚,一舉一動毫不含糊。這種修養的態度,便是“豫立而不勞”的形相。這也正是中國文化的千古名言,也是顛撲不破、人人當學的格言。

⭕ 所謂“佚道”,就是看不出來有所作為,很安詳,就是老子說的無為之道,無為而無不為。一般所謂很能幹的人,他有作為,別人看起來,他很忙,指揮這人往東,又命令那人往西,大家也就跟著他團團轉,忙得很。如果是一個真正懂得“佚道”的人,作一個領袖或領導一個公司,看來好像大家沒有事,其實人和事什麼都安排好了。以現代的名詞來說,就是最高明的科學管理、企業管理、人事管理;在政治上是平靜,社會沒有事,經常很太平。

乾隆皇帝的错误

图文视频来自网络

关于乾隆皇帝的前世,存在多种说法和传说。

一种说法是,乾隆皇帝被认为是文殊菩萨转世。这种说法源于乾隆的父亲雍正帝的一个梦境。据传,雍正帝在一次打猎时看到一个骑狮子的孩子,回到家中后得知妻子生了一个儿子,认为这个孩子就是文殊菩萨转世,并对这个儿子格外疼爱,这个孩子就是后来的乾隆皇帝弘历。乾隆皇帝晚年也多次提到自己是文殊菩萨转世,并记录在《清高宗实录》中。

另一种说法是,乾隆皇帝被认为是一位名叫嘉木样协巴的大师的化身之一。据《安多政教史》记载,嘉木样协巴有三位化身,其中一位是国王,即乾隆皇帝。

这些说法多为传说和记载,并未得到历史学界的普遍认可,但它们为乾隆皇帝增添了神秘色彩。

即使是大活佛转世也会犯下严重错误,乾隆因为智慧不足,眼界狭隘,拒绝先进科技,安于小农经济,导致中华文明落后于世界至少百年以上。

倪海厦:只要有戒心,再大的灾都可以去掉

三千年读史,不外功名利禄。九万里悟道,终归诗酒田园。

南怀瑾:

三千年读史,不外功名利禄。

九万里悟道,终归诗酒田园。

(南师还有两句略作改编)

佛为心,道为骨,大度看世界。

彻于智,用于悲,从容过生活。

曾仕强:中国这一次复兴将盛世再现!

郭德纲 小年说灶王爷

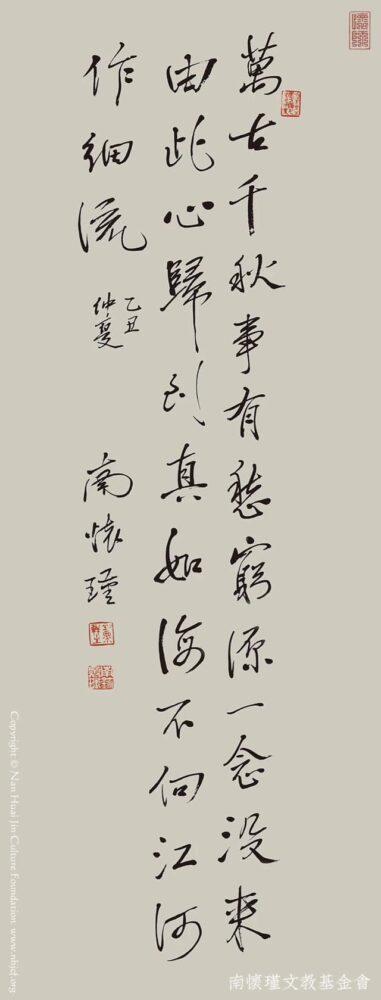

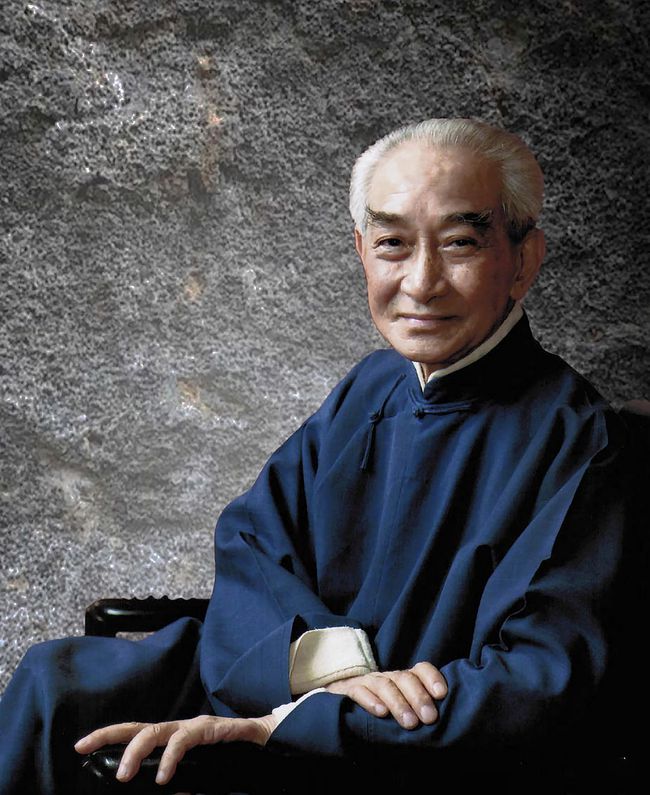

南怀瑾:此心歸到真如海,不向江河做細流。

图文来自网络

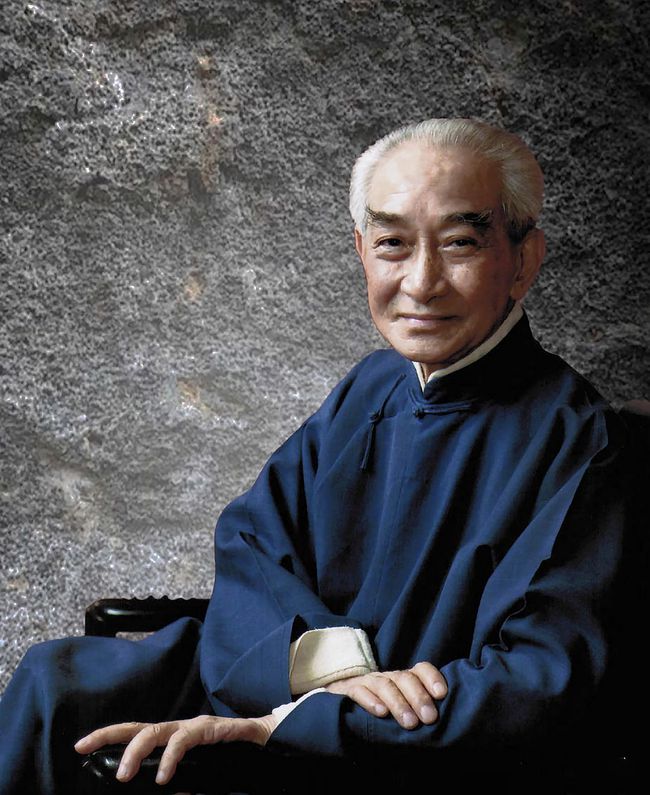

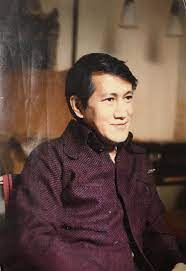

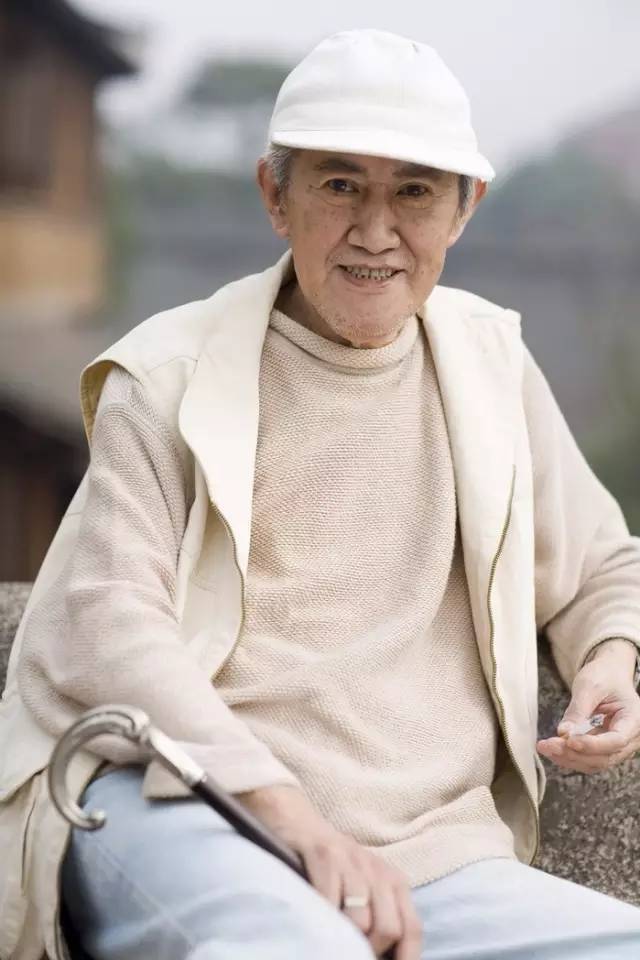

紀念南懷瑾先生辭世十二週年 「農曆八月四日」

農曆八月四日,南老師已經離開我們十二年了,默念恩師,叩拜法身。

《佛心》

三界如畫

如有也如空

佛在當中

遊身三界外

心在三界中

啊……人間天上何處不相逢啊

……佛在心空

~南師填詞

萬古千秋事有愁

窮源一念沒來由

此心歸到真如海

不向江河做細流

乙丑仲夏

南懷瑾

章 (1985)

墨家的真相~失传了2000多年的墨家黑科技,究竟有多牛?

墨子的学说(二)

墨子的学说

墨子的学说(一)

墨子的学说

王东岳:老子对孔子的评价

老子对孔子的评价

孔子对老子的评价

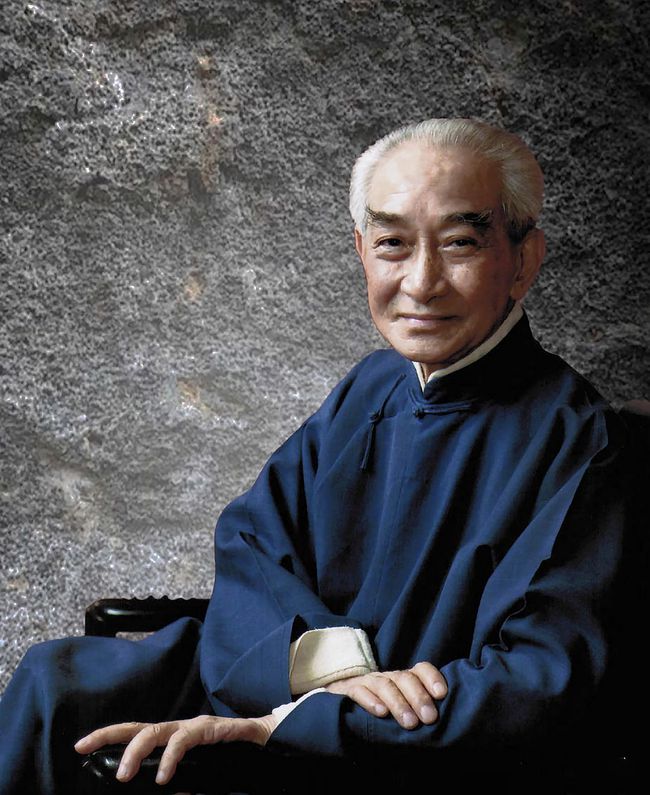

南懷瑾:我勸青年人凡事慢慢來。

“其進銳者,其退速。”進步得太快,退下來一定也很快。就教育而言,有些父母,如果自己的子女聰明過度,不能再把他當作聰明去培養,不能使他做超越年齡的進步;寧可培養他的厚重,讓他在知識上的進步慢一點,向下紮根基深厚一點,培養健壯的身體。否則的話,把他當“天才”去教育,到最後會把孩子弄到岔路上,這就是進步得太快,退步得更快。

做事業如此,做學問如此,做工夫談修養也是如此,不要求急進,太快了不是好事。急進容易落於僥倖,僥倖得來的,就不能長遠保存,一定要工夫到了才行。凡事要慢慢來,這就要記住孟子這兩句名言“其進銳者,其退速”。

現代青年,往往犯了“喜歡快速成就”的毛病,結果基礎不穩固。就像寫毛筆書法,只求快意,草書不像草書,簡直是鬼畫桃符,他自己卻說是創新的書法。假如古代有草聖之譽的米南宮(米芾)見到,恐怕也要跪下來投降了。

——《孟子與盡心篇》

“為者敗之,執者失之”,一個人太懂得有所作為,反而會失敗。為什麼呢?孟子也講過“揠苗助長”的故事,說宋國有一個人種田,種下以後,天天去看,感覺不到禾苗在長,心裡很急,乾脆幫忙把禾苗拔高一點。被他這樣一拔,結果稻子都死掉了,這是說有所作為反而失敗的道理。

必須要慢慢地等待,成功不是偶然的,有時要分秒必爭,有時則是分秒不可爭。必爭者是我們人自己分秒都要努力;不可爭者,因為時光是有隧道的,要分秒都到了才可以。不要早晨起來就希望天黑,這是不可能的,太陽的躔度是一點一滴慢慢來的。

我經常以自己的經驗以及年輕時的感受,替青年們著想,所以勸青年人凡事慢慢來,大概要等十年以後再看如何。當我二十歲左右的時候,有人告訴我:你這樣子大概三十歲或許會有成功的希望。聽了這話很灰心,好洩氣,以為還要十年的時間,哪能等那麼久!誰知道一回頭,現在都已過了幾十年了,這是沒有辦法的事,只有自己去體會,急是急不來的。

孟子也說過:“雖有智慧不如乘勢,雖有鎡基不如待時。”時空兩個因素是無法忽略的,儘管急切,卻一點辦法也沒有。如果忽略時間與空間的因素,非要立刻做到某種程度不可,結果只有“失之”了。這是因為有為而失敗,不是“為無為”,所以是“執者失之”。

——《老子他說(初續合集)》

儒、釋、道三大家歸納起來,儒家標榜“存心養性”,佛家主張“明心見性”,道家提倡“修心煉性”,都是“心”啊、“性”啊,在“心”、“性”兩個字上面換來換去,雖然表達方法不同,實際上目的是一個,都是養心的工夫。

總之,要怎麼樣去修?只有“養”,這是急不來的事,急進不行,用功太多也不行,會成為揠苗助長的結果。無論儒家、佛家、道家,入世、出世,心性之學也好,氣脈之學也好,都是如此。

即使是個人的學問、事業,也是如此,都需要慢慢地培養,那是急不來的。

——《孟子與公孫醜》

杨绛先生:坚强挺住,熬过去

杨绛先生:

不要碰到一点压力,就把自己变成不堪重负的样子,

不要碰到一点不确定性,就觉得自己前途黯淡无光,

不要碰到一点挫折,就搞得自己一蹶不振。

人这一辈子啊,

你该走的弯路,该吃的苦,该撞的南墙,该掉的陷阱,一个都少不了,

坚强挺住,熬过去,跨过去,好运自然来。

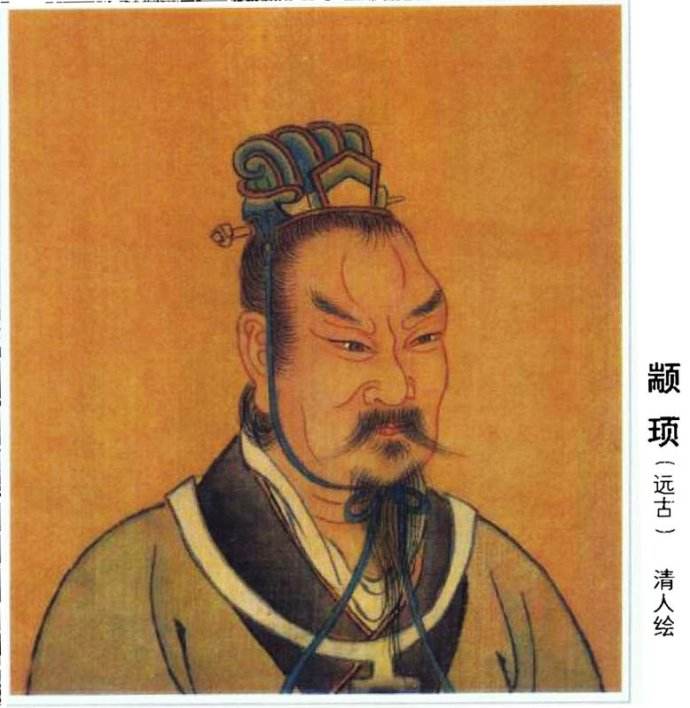

颛顼

(图文均来自网络)

帝颛顼号高阳,是轩辕黄帝的孙子,昌意的儿子。

一天,昌意来到河边,碰到一条黑龙驮着黑色的玉雕成的图谶之书。

当时有一位老人对昌意说:“你将来生子一定契合水德并称王。”

过了十年,颛顼出生,他的手上有像龙一样的花纹,也出现了玉图书的神异之象。这天夜里昌意仰望天空,看见北极星飘落下来,化成一位老人。

等到颛顼登上王位,各种奇异的祥征福兆,全部都聚集在一起。颛顼登基颁布新的历法时没有报到的各国诸侯这时也都翻山越海前来归顺称臣。颛顼于是向四方之神拱手作礼,各国诸侯手拿玉理顶礼朝拜,他们按照爵次排列,秩序井然。

接受礼乐教化的人,颛顼赏赐给他们钟磬,接受武道的人,颛顼则赐给他们兵器。有用轻质金属制成的钟,沉实明亮的磬。用羽毛抚弄钟磬,钟磬发出的声音就会响彻百里。

有一种石头漂浮在水面上,像浮萍和水草般轻盈,取这种石头制作磬,不用增加凿磨的工序。

到各国诸侯来朝拜的时候,就演奏乐曲《含英》,这首乐曲的曲调清越细密。悠扬的乐声使得飞禽自天而落,巨大的鲸鱼浮游腾跃,波涛翻滚的海水也平息了波澜。

有一把曳影之剑,能腾空而飞,如果天下有战事,这把剑就会飞起来直指战争的方向,攻无不克;不用的时候,也常在剑鞘中发出如龙吟虎啸般的声音。

溟海的北面,有一个勃鞮国。那里的人都穿羽毛制作的衣服,他们没有翅膀却能够飞翔,在太阳下面也没有影子,寿命可达千岁。

勃鞮国的人把黑河里的水藻当作食物,用阴山里桂树的汁液作为饮料。他们能借风飞翔,踏浪而至。

中原地区气候炎热,羽衣上的羽毛逐渐脱落。颛顼就让他们换上具有纹理的豹皮衣服。勃鞮国进献了黑色的玉环,其色泽如黑漆一样纯正,还进贡了一千匹黑色的良马。颛项用这些黑色的良马驾驶用铁铸造成车轮的车子,到殊乡绝域巡行慰劳。勃鞮国的人也借着风泛舟黑河回到了他们的国家。

闇河的北面,紫色的桂树茂密成林,桂树结的果实像枣子,众仙人了桂树林服食果实。仙人韩终在闇河北面采药时做的四言诗说:“闇河之桂,实大如枣。得而食之,后天而老。”

【原文】

帝颛顼高阳氏,黄帝孙,昌意之子。昌意出河滨,遇黑龙负玄玉图。时有一老叟谓昌意云:“生子必叶水德而王。”至十年,颛顼生,手有文如龙,亦有玉图之像。其夜昌意仰视天,北辰下,化为老叟。及颛顼居位,奇祥众祉,莫不总集,不禀正朔者,越山航海而皆至也。帝乃揖四方之灵,群后执珪以礼,百辟各有班序。

受文德者,锡以钟磬;受武德者,锡以干戈。有浮金之钟,沉明之磬,以羽毛拂之,则声振百里。石浮于水上,如萍藻之轻,取以为磬,不加磨琢。及朝万国之时,及奏含英之乐,其音清密,落云间之羽,鲸鲵游涌,海水恬波。有曳影之剑,腾空而舒,若四方有兵,此剑则飞起指其方,则克伐;未用之时,常于匣里如龙虎之吟。

溟海之北,有勃鞮之国。人皆衣羽毛,无翼而飞,日中无影,寿千岁。食以黑河水藻,饮以阴山桂脂。凭风而翔,乘波而至。中国气暄,羽毛之衣,稍稍自落。帝乃更以文豹为饰。献黑玉之环,色如淳漆。贡玄驹千匹。帝以驾铁轮,骋劳殊乡绝域。其人依风泛黑河以旋其国也。

闇河之北,有紫桂成林,其实如枣,群仙饵焉。韩终采药四言诗曰:“闇河之桂,实大如枣。得而食之,后天而老。”

–节选自《拾遗记》

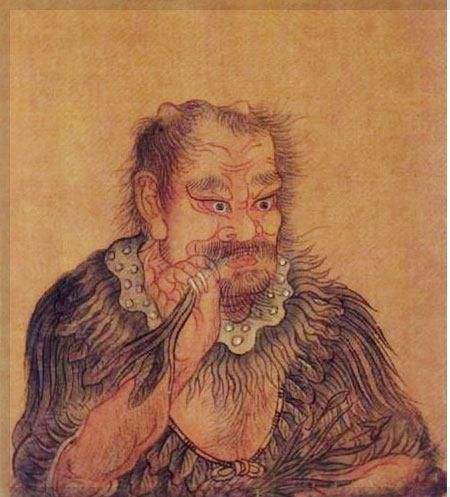

神农炎帝

(图文均来自网络)

炎帝开始指导人民制作耒耜,他亲临田间,辛勤劳作,各种谷物生长的都很繁盛,在炎帝至高无上道德的感化之下,万物无不感受到他的圣德。灵芝显现出了神异的色彩,仙草长出了美丽的谷穗,陆地上生长的红色芙蕖,对生的荷叶丰茂如车伞,带着香味的露珠一滴滴自叶上落下,流积成了水塘,于是炎帝就把水塘作为养龙的地方。

红色的瑞草滋生蔓延在四通八达的道路上,彩云弥漫在丛生的草木间。炎帝修筑圆形的高坛来祭祀早晨的太阳,装饰玉砌的台阶祭拜月光。乐队演奏仙界的和谐乐曲,人们安居乐业,天下清平。

不同材料制成八种乐器能够和谐的演奏音乐,炎帝的圣德使得树木山石滋润。这个时候,有漂浮的云彩洒落水珠,这就是所谓的霞浆,喝了霞浆的人就能够得道成仙,长生不死。有一种发光的玉石叫夜明,如果在黑暗的夜晚将它投到水中,玉石就会浮在水面上并发出光亮。

这个时候,炎帝逐渐改变了庖牺氏时期原始质朴的生活,辨明了礼乐制度的用途,当时有一只红色的雀衔来九穗禾,九穗禾落到地上,炎帝捡起来并把它种植在田里,吃了九穗禾的人就会长生不死。

人们开采峻锾山的铜制成器物,峻锾是山名,山下有一口金井,白色的云气环绕在井口之上,人登上金井,如同疾雷般的声音在井下发出巨大的声响,井中的黄金柔软可以用来做金绳。

萧绮录语说:谨按《周易》说:伏羲治理上古社会,仰观天文,俯察地理,探求天地变化的规律,筹划治理国家内外的一切事务。伏羲的圣德在天地未形成的混沌状态就已经完备了,他的神奇的教化传递于精微细密之间。因此,图册书籍中著录着他的事迹,《河图》《洛书》里记载了他的美德。

伏羲改变了太素时期的物质世界和这一时期先民愚昧质朴的习俗,天地人三才的地位确立起来,礼义廉耻四种道德准则的含义铺张开来。礼乐制度,从此开始实行,并一直流传下来,这些社会规则一代代的传递变化承袭。

《八索》记载着他悠远的法度,《九丘》书写着他敦厚的教化,伏羲的圣德完全显扬于古书图篆,编列于史籍。后人考辨前代的经典,审查往昔的文书,把所有的事迹编列于木板竹简,征引各种典籍,广采百家之言,加以详细的推求,来证实其中的真伪。

再说炎帝时代,按《山海经》说:“堂庭山出产能浮在水面的水晶,巫闾之地的树木都有很多纹理。”如果不是符合道德的真谛和纯朴的习俗,领会了其中深邃的旨意,与一年四季的变化完全契合,万物本原的精灵之气与炎帝的圣德相调和,那么吉祥的征兆怎么能够自己到来呢?

所以这些功绩使得炎帝的圣德感动天地,诚意显著,幽冥中的地神也不会隐藏自己的宝物,只想全心的剪除祸患,少数民族的人民一定也能够顺服,就“降露成池,蓄龙为圃”来说,一直到夏朝,世代延绵不断,当时还有豢龙之官,考证古代的典籍,神农之世就可以确立。

【原文】

炎帝始教民耒耜,躬勤畎亩之事,百谷滋阜。圣德所感,无不着焉。神芝发其异色,灵苗擢其嘉颖,陆地丹蕖,骈生如盖,香露滴沥,下流成池,因为豢龙之圃。朱草蔓衍于街衢,卿云蔚蔼于丛薄,筑圆丘以祀朝日,饰瑶阶以揖夜光。奏九天之和乐,百兽率舞,八音克谐,木石润泽。时有流云洒液,是谓“霞浆”,服之得道,后天而老。有石璘之玉,号曰“夜明”,以暗投水,浮而不灭。

当斯之时,渐革庖牺之朴,辨文物之用。时有丹雀衔九穗禾,其坠地者,帝乃拾之,以植于田,食者老而不死。采峻锾之铜以为器。峻锾,山名也。下有金井,白气冠其上。人升于其间,雷霆之声,在于地下。井中之金柔弱,可以缄縢也。

录曰:

谨按《周易》云:伏羲为上古,观文于天,察理于地,俯仰二仪,经纶万象,至德备于冥昧,神化通于精粹。是以图书着其迹,河洛表其文。变太素之质,改淳远之化,三才之位既立,四维之义乃张。礼乐文物,自兹而始。降于下代,渐相移袭。《八索》载其遐轨,《九丘》纪其淳化,备昭籍菉,编列柱史。考验先经,刊详往诰,事列方典,取征群籍,博采百家,求详可证。

按《山海经》云:“棠帝之山,出浮水玉。巫闾之地,其木多文。”自非道真俗朴,理会冥旨,与四时齐其契,精灵协其德,祯祥之异,胡可致哉!故使迹感诚着,幽只不藏其宝,只心剪害,殊性之类必驯也。以降露成池,蓄龙为圃。及乎夏代,世载绵绝,时有豢龙之官。考诸遐籍,由斯立矣。

–节选自《拾遗记》

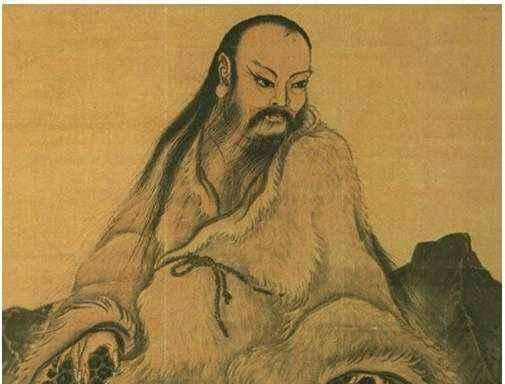

春皇庖牺

(图文均来自网络)

春皇是庖牺的别号,在他居住的地方,含有华胥氏之地。庖牺的母亲常在这里游玩。

一天,有一缕青虹萦绕着她,很长时间才逐渐消散,她就怀孕了,经过十二年才生庖牺。

庖牺初生时,就有异像.大大的头很长的眼睛,龟的牙齿龙的嘴唇,眉上有长而尖细的白毛,长长的胡须垂落到地上。

有的人说:“木星十二年运行一周,现在庖牺的出生刚好和这个契合。”

况且听说圣人生下来都有吉祥的征兆,上古时期的人皇长着蛇样的身体,九个头。自开天辟地始。日、月光轮晖映,山色明,海面静。从此以后,经历了世代沧桑,难以计算。

及至庖牺,威德施展海内,圣明又超过了以前的人皇。

礼仪、文化、物质文明从这时开始兴起,离开树上筑集、山里挖洞的居住环境,改变茹毛饮血的生活习惯。

创立礼仪教化来倡导文治,制造兵器来增强军事实力。

用丝弦和桑木制造瑟琴,用转轮磨研土坯做成陶乐器,礼乐从此兴起了。

调和八方之风,绘制八卦之图,分清君、臣、父、子、夫、妻的关系,摆正水、火、风、雷、山、泽六神的享位。

在这时还没有文字,庖牺按着天形制造圆规,画出园形图,按着地形制造矩尺,画出方形图。观察金、木、水、火、土五大行星的图形,划分日昙记时的刻度。

让部落首领进行众多的祭祀活动,巡视地形来确定山川、河流的名称,并开始有男娶女嫁用以整治人类道德。

庖就是包括的意思,说的是包罗万象,用牲畜祭献神灵,百姓钦服他的圣明,所以称他庖牺。也称作伏羲。

他改变了蒙昧无知的原始状态,实行了尊卑有序的周密的礼仪教化,所以也称他密牺。

他还在天下施行最美好的德政,平民百姓,没有不崇敬他的。

庖牺以木德称王。所以也叫他春皇。

他的明睿照耀于天下,这也就是太昊的意思。昊是明亮的意思,庖牺位居东方,太阳哺育万物,使草木萌生,与木德相契合。庖牺的声音符合五音中的角音,所以也称他‘木皇’。

【原文】

春皇者,庖牺之别号。所都之国,有华胥之洲。神母游其上,有青虹绕神母,久而方灭,即觉有娠,历十二年而生庖牺。长头修目,龟齿龙唇,眉有白毫,须垂委地。或人曰:岁星十二年一周天,今叶以天时。且闻圣人生皆有祥瑞。昔者人皇蛇身九首,肇自开辟。于时日月重轮,山明海静。自尔以来,为陵成谷,世历推移,难可计算。比于圣德,有逾前皇。礼义文物,于兹始作。去巢穴之居,变茹腥之食,立礼教以导文,造干戈以饰武。丝桑为瑟,均土为埙。礼乐于是兴矣。调和八风,以画八卦,分六位以正六宗。于时未有书契,规天为图,矩地取法,视五星之文,分晷景之度,使鬼神以致群祠,审地势以定川岳,始嫁娶以修人道。庖者,包也,言包含万象。以牺牲登荐于百神,民服其圣,故曰庖牺,亦谓伏羲。变混沌之质,文宓其教,故曰宓牺。布至德于天下,元元之类,莫不尊焉。以木德称王,故曰春皇。其明睿照于八区,是谓太昊。昊者,明也。位居东方,以含养蠢化,叶于木德,其音附角,号曰“木皇”。

–节选自《拾遗记》

楊絳先生:女人應該有的樣子

楊絳先生:

女人應該有的樣子是,

十分的安靜,

九分的氣質,

八分的資產,

七分的現實,

三分的姿色,

兩分的糊塗,

一分的自知之明。

無論什麼時候都要像下紮根,向上開花,

不負生活,不負自己。

南怀瑾:怎么看一個人頭腦夠不夠精細。

摘自《論語別裁》南懷瑾

曾國藩在《冰鑒》中所說,

看一個人頭腦夠不夠精細,不一定要看他的鼻子、眼睛,

只要聽他講話,就會知道。

有些人有條有理;

有些人說了半天,主題還沒有講出來。

一個人處事有沒有條理,在言語中就可以看出來。

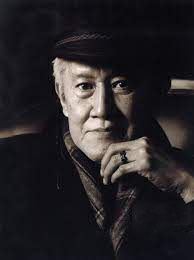

木心:孔子与墨子

孔子与墨子

孔子与墨子

摘自《文学回忆录》木心

今天讲孔子。

……

孔子,一说生于公元前551年,卒于公元前479年,七十三岁。名丘,字仲尼,鲁国曲阜人。曾做过鲁国的司空、司寇(司空,唐虞时有之,平水土,六卿之一,清时俗称工部尚书,类工业部长。司寇,亦六卿之一,掌刑狱,清时俗称刑部尚书,类公安部长),后来罢了官,只好收学生讲学,周游列国。到六十八岁,回鲁地,专心著述,编订《尚书》、《诗经》、《周易》、《春秋》,还订定了《礼记》与《乐经》。

孔丘的思想与李耳正好相反,乐观、积极、务实,概括起来说,孔丘的理想是恢复尧、舜、文、武的礼乐,以中庸之道架构人伦关系。他根据周公的原则,周详地建立了一个生活模式。

他的祖先本是宋国贵族,父亲做了鲁国的大夫,才归为鲁国人。孔丘本人,“少也贱”,做过仓库管理员,放过牛羊,充当过吹鼓手(乐师)。说这些,并非笑话他,而是说明他头脑很实际。那年代和希腊雅典一样,一个城市等于一个国,鲁国的大夫如孟孙、季孙,都自己建筑都城。孔丘反对,暗中唆使学生子路,设计破坏这种城。可见孔二先生很有一套阴谋诡计。

我最有意见的是,孔丘杀少正卯,是一桩冤案。他担任鲁国司寇,实际是宰相。他曾说,“子为政,焉用杀”(政治干得好,用不着杀人),自己一上台,不到七天,处死少正卯。少正卯是个学者,也收徒讲学。思想新、口才好,把孔丘的门徒吸引不少过去。孔丘记恨,扣他大帽子 :一,聚众结社。二,鼓吹邪说。三,淆乱是非。

孔丘自己对少正卯的判断:

“心达而险,行辟而坚,言伪而辩,记丑而博,顺非而泽。”纯粹是思想作风问题,明明是孔丘硬加罪名,本来的少正卯,可能是:“心达、行坚、言辩、记博、顺泽。”

孔丘很像“文革”理论家,安上“险”、“辟”、“伪”、“丑”、“非”五个恶毒的字眼,概念全变了。即使如此,也不犯死罪。可是孔丘铁腕,把少正卯灭了。

后来儒家掩盖这件丑事。朱熹就否认,说《论语》不载,子思、孟子不言,没这回事,造谣。但荀况揭露出来。

这件事我认为很重要,迫害知识分子,是孔丘理论的破产。我从孔丘的虚伪,从他理论的不近人情,从他的心理阴暗面,推测杀少正卯是真。我很惋惜少正卯没有著作留下来。可能有点尼采味道的。假如我在春秋战国时代,我也开讲。会不会被孔丘杀掉呢?他上台,我就逃。

我们讲文学史。按理说,孔丘自称“述而不作”,不是作家,至少不是专业作家,流亡作家。但古代的思想家,如耶稣、释迦牟尼、苏格拉底、李耳,自己不动笔的。孔丘的代表作是《论语》,是对话录,由他的学生记录整理的。

《论语》的文学性,极高妙,语言准确简练,形象生动丰富,记述客观全面。

我小时候读四书五经:《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》(经、史、子、集),《易》、《书》、《诗》、《礼》、《春秋》(原来是六经,《乐经》亡于秦,汉以《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》为五经)。四书中,我最喜欢《论语》,五经中,最喜欢《诗经》,也喜欢借《易经》中的卜爻胡说八道。

夏天乘凉,母亲讲解《易经》,背口诀:“乾三连,坤六断,震仰盂,艮覆碗,离中虚,坎中满,兑上缺,巽下断” ——附带说一说,《周易》的文学性也很高妙。可惜来不及专讲《周易》,像这样的一个月两堂课,得花半年才讲得完一部《易经》。

……

整本《论语》,文学性极强,几乎是精练的散文诗。

文学的伟大,在于某种思想过时了,某种观点荒谬错误,如果文学性强,就不会消失。我常常读与我见解截然相反的书,只为了看取文学技巧。

孔丘的言行体系,我几乎都反对——一言以蔽之:他想塑造人,却把人扭曲得不是人。所以,儒家一直为帝王利用——但我重视孔丘的文学修养。

……

孔子,既不足以称哲学家,又不足以称圣人。他是一个庸俗的高级知识分子,奇在内心复杂固执,智商很高,精通文学、音乐,讲究吃穿。他欲望强盛,种种苛求,世界满足不了他,他一定要把不可告人的东西统统告人。

所以虚伪,十分精致地虚伪——食不厌精,脍不厌细,割不正不食,君子死不免冠,君子远庖厨,秋穿什么皮衣,冬穿什么麂皮,三月不做官,惶惶如也。父亲做坏事,儿子要隐瞒,骂人,赌咒,等等——如果仔细分析他的心理,再广泛地印证中国人的性格结构,将是一篇极有意思的宏文。

“五四”打倒孔家店,表不及里。孔子没死,他的幽灵就是无数中国的伪君子。

急转直下,谈墨子。

墨子,名翟,有说是鲁人,有说是宋人。一说他生于公元前468年,死于公元前376年,大约八九十岁。他出生治工艺的阶层,是有技术的奴隶,非常好学。因生于鲁国,当然受业于儒者。他有独立思考的能力,一上来就认为孔子的理论偏极端。

一,礼制太烦琐。二,厚葬耗费财力。三,守丧三年太长,又伤身体,又误生产。

他舍弃儒学,效法禹酋长,疏通河道,参与水利工程,不怕艰难困苦,与上层下层人物广泛接触。

值得注意:儒家的重礼、厚葬、守制,目的是尽人事,以愚孝治国,是宗族主义的大传统。这些陈陈相因的传统,全民族信为天经地义。墨翟为何一下子就看出不对?我认为,根本在于“真诚”。

真诚,先要自己无私念,不虚伪,再要用知识去分析判断,事物就清楚了——这一点安身立命的道理,我推荐给各位,以后研究任何问题,第一要脱开个人的利害得失,就会聪明。我推崇墨子,他不自私、不做作,他不能算思想家、哲学家,但我喜欢他的“人”。

早年我在北京设计展览会,喜欢一个人逛天桥,去东安市场听曲艺相声,在东直门外西直门外的小酒店,和下层人物喝酒抽烟聊天。他们身上有墨子的味道,零零碎碎的墨子。

墨子提出“巨子”的学说,甚至成立制度,有点像黑社会的教父,青红帮的龙头。黑社会专干坏事,青红帮占地为王,墨子却为的是正义、和平、博爱。和黑社会相似的一点,是巨子制度中的成员都能赴火蹈刃,视死如饴。北京、上海等等民间社会还有这种潜质。说来你们不信,我文质彬彬,书卷气,其实善于和流氓交朋友。一定要是大流氓,或将成为大流氓的苗。可惜中国没有墨子派的大流氓了,眼下只有小瘪三。

有一段对话,可以说明儒家与墨家的基本态度。

墨子问儒者:“何故为乐?”儒者答:“乐以为乐。”

墨子比喻道:如果我问何故为室,作答“冬避寒焉、夏避暑焉,室以为男女之别也”,这样才算告诉我为室之故。我问何以为乐,你答乐以为乐,等于我问何故为室,你答室以为室,那你根本就没有回答。

又例,楚王的臣子叶公子高向孔子问政:主政要主得好,应当怎样?孔子答:“远者近之,而旧者新之。”听起来很高尚,大有深意。墨子拆穿道:叶公未得其问,孔子亦未得所以对。难道叶公不知善为政者能使远者近之,旧者新之么?明明是问怎样才能做到这个地步呀。

叶公是糊涂人,孔子是偷换概念的老手,墨子诚实、聪明。

“君子必古言服,然后仁。”

墨子说:古服,在古代是新服。古言,在古代是新言。所以古之君子都是新服新言,这岂不是在说古人不仁,不是君子么?

这又十分机智、爽利。

墨家不重文采,但通顺朴实,明白痛快,条理严谨,逻辑性很强。当春秋末年,各国兼并愈烈,战争频繁。墨家代表庶民的生活要求,反对不义的战争,墨子写了《非攻》。我们来读《非攻》的上篇:

今有一人,入人园圃,窃其桃李,众闻则非之,上为政者得则罚之,此何也?以亏人自利也。至攘人犬豕(驰)鸡豚(屯)者,其不义又甚入人园圃窃桃李。是何故也?以其亏人愈多。苟亏人愈多,其不仁兹甚,罪益厚。至入人栏厩,取人马牛者,其不仁义又甚攘人犬豕鸡豚。此何故也?以其亏人愈多。苟亏人愈多,其不仁兹甚,罪益厚。至杀不辜人也。扡(即拖,夺也)其衣裘,取戈剑者,其不义又甚入人栏厩,取人马牛。此何故也?以其亏人愈多。苟亏人愈多,其不仁兹甚,罪益厚。当此天下之君子皆知而非之,谓之不义。今至大为攻国,则弗知非,从而誉之,谓之义。此可谓知义与不义之别乎?

杀一人谓之不义,必有一死罪矣。若以此说往,杀十人,十重不义,必有十死罪矣。杀百人,百重不义,必有百死罪矣。当此,天下之君子皆知而非之,谓之不义。今至大为不义攻国,则弗知而非,从而誉之,谓之义。情不知其不义也,故书其言以遗后世。

若知其不义也,夫奚说书其不义以遗后世哉……

这种文体非常适宜于做演说,与罗马雄辩家的风格很像。

孔、墨,处处对立,现在看看,还是很有劲。孔说“仁”,墨子以“兼爱”来动摇“仁”,因为“仁”只偏爱“王公大人”的血族。

儒家以“孝”为“仁”之本。墨子说:“爱人若爱其身,犹有不孝者乎?”

“孝”与“忠”是一体的,“孝”被墨子松掉,“忠”也谈不上了,就无法“克己复礼”,无法恢复宗族的奴隶制轨范。

墨子的积极主张,在于兼爱,兼爱的核心,可以概括为三:

一,兼相爱,交相利。

二,赏贤罚暴,勿有亲戚弟兄之所阿。

三,虽在农与工肆之人,有能则举之,高予之爵,重予之禄,任之以事,断予之令……故官无常贵,而民无终贱。

墨子认为孔子的“仁”,没有新意,是“以水救水,以火救火”,救不出名堂来的。

孔子的宿命论不是宇宙观上的宿命,他在世界观、人生观上的宿命是伪宿命论,目的是为帝王提供麻痹奴隶们的自强,永远受愚民教育。这就使墨子的“非攻”、“兼爱”、“交利”的学说大受阻碍,墨子又创“非命”。

当时孔墨之争是剧烈的。可悲的是,从汉朝开始,儒家一直是中国帝王的参谋,罢黜百家,独尊儒术。墨家,却是从来没有哪一朝的皇家用来做治国纲领。如果两千年来中国取墨子思想,修身、齐家、治国、平天下,那么赛先生和德先生不用外国进口,早就大量出口。墨子思想就是科学、民主、平等、博爱的先驱。

这是中国的悲剧。

另一重悲剧:中国历代忧国忧民的志士,竟没有一个提出墨子思想是救国救民的大道,就像中国没出过墨子一样。法家倒时有提出,所以中国的制度和思想形成“礼表法里”,推荀子为代表。唯其以礼为表,尊孔不尊荀,唯其以法为里,韩非也被关进冷宫秦城天牢。各代皇帝私造律法,一路这样混过来。

到谭嗣同,忽然想通了,说出来:“二千年来之政,秦政也,皆大盗也。二千年来之学,荀学也,皆乡愿也。惟大盗利用乡愿,惟乡愿工媚大盗。” (《仁学》)

现在呢,还是一样。清末民初多少知识分子穷思苦想,包括鲁迅、胡适等等,梁启超倒也发现,汉代经师不问今文学古文学,皆出荀卿。两千年间,宗派屡变,一皆盘旋荀学肘下。就我所读过的谭嗣同和梁启超的著作,似乎没有正面大力提倡过墨学。梁启超反而热心引进马志尼(Giuseppe Mazzini)等外国人——我读书太少,也许有人提出过墨学救国论,但总不起风浪,否则我不会一点也不知道。

鲁迅那篇《非攻》,写墨子,写得很好,很幽默,但幽默救不了中国。独裁,专政,如是战乱的、短期的,可能是纯粹野蛮,像一场急性病;而帝制的长期的统治,一定得伪善,形成一套礼表法里的中国式的做法。

今天讲孔墨斗争,儒家墨家的经典,在座都没读过。“批林批孔”了,才片面了解一点孔老二,谈不上欣赏孔子的文采。孔子的思想体系,也早就被窜改歪曲了。

墨子不然,他和一位叫程子的谈话,还对孔子有所称道,可见墨子无私、高尚。他有他的方法论,叫做三表法。

先要本着前人的经验来理解事物,也就是学习,但不是信而好古。要有根据,要有源本。

“是与天下之所以察知有与无之道者,必以众之耳目之实,知有与亡为仪者也。”就是以实际的、当时的利益为校准,判断事物。

应用第二点建立法制法令,然后实行,看效果来决定取舍,效果是指统治者与被统治者两方都有利,才算可行。

这三表法,再通俗不过。我的意思是,中国哪一朝代、哪一个政党,能按照墨子的原则办事?所以中国搞不好,不是理论问题,是品质问题。民主运动,是个大是大非的问题,那些大是大非,我认为既重要,又不重要。唯一重要的是运动领导人的品质——所谓“墨子兼爱,摩顶放踵利天下,为之”,请问,哪一个可以和墨子比?

易中天:关于杨朱的一毛不拔错了吗?

墨家~一个两千年前的超前思想。

(图文来自网络)

视频文字版:

细数中国历史,我们就会发现其中有许多令人诧异的大神一般的人物存在。不乏因其超越当时社会的先进的思想而被人怀疑为时空穿越者。其中,除了王莽,还有一位就是今天的主角,墨家学派的创始人,墨子。

孟子曾经说过,“天下之言,不归杨,则归墨。”这里的杨说的就是杨朱,除老庄以外,道家的另一个代表人物。杨朱最为人熟知的莫过于他的那句,损一毫利天下,不与也;悉天下奉一身,不取也。

而与之主张完全相左的就是我们今天要说的,墨家学派。

墨子,原名墨翟,约公元前468年至公元前376年,鲁国人,曾担任宋国大夫。墨家学派创始人,著名的思想家、教育家、科学家、军事家。今山东省膝州市人。

关于墨子的出生,河南鲁山县赵村乡中汤村一带有这一传说,“其母梦,日中赤鸟飞入室中,炎辉照耀,目不能正。警觉,生乌,遂名之。”这也是墨子为名“翟”的缘故。(翟,鸟也,凤凰也)。

墨子生肖属鸡,农历九月初八生。而当地有座红佛寺,寺中有墨爷庙,墨子塑像的发髻上,插着一只鸡毛,彷佛可以做旁证。山民每逢九月初八为墨子庆典生日,要举行坑染礼,跪拜礼,唱歌谣等活动。中汤村居民老人甚至很具体地说,墨子生肖属鸡,生于楚惠王九年。

相传,墨子先祖是殷商王室,是宋国君主宋襄公的哥哥目夷的后代 ,目夷生前是宋襄公的大司马,后来他的后代因故从贵族降为平民,后简略为墨姓。墨子自小便天资聪颖,才智过人。起初拜入儒家门下,后因不满儒家礼乐烦苛,于是弃周道而用夏政,创立墨家学派。

墨家思想的核心主张是:

兼爱:人人平等互助互爱。

非攻:反对侵略战争。

尚贤:不分贵贱唯才是举。

尚同:天下大同,争取社会和谐。

天志:掌握自然规律。

明鬼:尊重先人智慧和经验。

非命:我命由我不由天,自己的人生自己做主。

非乐:摆脱繁琐的礼乐束缚,废除奢靡的编钟制造和演奏。

节用:勤俭节约,提升社会生产力。。

节葬:不提倡在祭司上大费铺张。

墨子的这些主张在百花齐放的各个学派中可谓是见解独到,一鸣惊人。仿佛平地一声雷般的在社会掀起了思想解放的潮流。迅速聚集了大量的社会底层人士,学派逐渐发展壮大。

墨家是一个纪律严密的学术团体,其首领称“巨子”。其成员到各国为官必须推行墨家主张,所得俸禄亦须向团体奉献。随着社会形势的不断变化,墨家学派的发展分为前后两个阶段,前期思想主要涉及社会,政治、伦理及认识论问题,关注现世战乱。到了战国中后期,墨家开始逐渐向逻辑学,教育学,数学,科学研究领域拢。

除了在社会伦理层面的独到见解。更为惊奇的是,墨子提出运动论的宇宙观,认为宇宙是一个连续的整体,个体都是从中分离出来,而且时刻在运动变化着。这个观点,在两千多年前,是极其难得的唯物主义观。

数学方面,墨家著作里,系统阐述了十进制、正方形、三角形、开平方等数学问题,尤其是对于三角形的理解,跟古希腊科学家欧几阐述的一模一样。

物理方面,墨子是中国历史上第一个提出作用力和反作用力的学者,做了科学史上第一个小孔成像实验。而且墨子还发现了杠杠原理,这比阿基米德早了两百年。

墨子不仅是一个思想巨人,更在现实世俗社会有着巨大成就。

在《墨经》中,对于战争武器弓、弩的制造方法,都有详细的阐述。

有一回,楚国要攻打宋国,鲁班为楚国特地设计制造了一种云梯,准备攻城之用。那时墨子正在齐国,得到这个消息,急忙赶到楚国去劝阻,素衣草鞋,一直走了十天十夜,到了楚国的郢都,立刻找到鲁班一同去见楚王。墨子竭力说服楚王和鲁班别攻宋国。

经过墨子的不断努力说服,再加上墨家学派在当时的社会影响力,楚王终于同意了。但是鲁班和部分将领舍不得放弃新造起来的攻城器械,想在实战中试试它的威力。于是,墨子提议来一场沙盘演练。只见墨子解下衣带,围作城墙,用木片作为武器,让鲁班同他分别代表攻守两方进行表演。鲁班多次使用不同方法攻城,多次都被墨子挡住了。鲁班攻城的器械已经使尽,而墨子守城计策还绰绰有余。

鲁班不肯认输,说自己有办法对付墨子,但是不说。墨子说知道鲁班要怎样对付自己,但是自己也不说。楚王听不懂,问是什么意思。墨子说,公输子是想杀害自己。以为杀了自己,就没有人帮宋国守城了。鲁班哪里知道,墨子的门徒有三百人早已守在那里等着楚国去进攻。楚王眼看没有把握取胜,便决定不攻打宋国了。

现有记载的墨家学派一共有四代钜子,作为学派的核心人物,在学派内部有着极大的影响力和威信。

在《吕氏春秋·去私》中曾记载:“墨者巨子腹,居秦,其子杀人。惠王曰:先生年长矣,非有他子也,寡人已令吏勿诛矣。

腹对曰:墨者之法,杀人者死,伤人者刑,王虽为赐,腹不可不行墨者之法。遂杀其子。

他的儿子因为杀人罪,按照秦律都该处死,秦惠文王考虑腹䵍年岁已高,且只有这一子,因此决定网开一面,但是腹䵍坚决拒绝,并将自己儿子处死。

由此可见,墨家学派的思想理论不知超过了当时的时代多少个层级。这一波操作,墨家站在了大气层。

墨家有着强烈的社会实践精神。墨者们吃苦耐劳、严于律己,把维护公理与道义看作是义不容辞的责任。

前期墨家在战国初即有很大影响,与杨朱学派并称显学。到了后期,因为其政治主张代表了广大底层人民的利益,与当政者严重背离。开始被强权者逐渐边缘化,这就导致了后期的墨家开始了转变。

战国中后期,墨家开始分化成二支:

一支注重认识论、逻辑学、几何学、几何光学、静力学等学科的研究,是谓“墨家后学”(亦称“后期墨家”),

另一支则转化为秦汉社会的游侠。中国的侠,最早就是出自于墨家。中国千年的侠义精神就来源于此。其精神到现在一直影响着整个炎黄子孙。

战国以后,墨家已经衰微。得了秦朝焚书坑儒,由于其政治主张与当权者背道而驰,墨家更是遭到了毁灭打击。到了西汉时,又由于汉武帝的独尊儒术政策,导致墨家在西汉之后基本消失。

直到清末民初,学者们才从故纸堆中重新挖出墨家,并发现其进步性。近年来经过一些新墨者的努力,墨家学说再次进入人们的视野。

墨家学派的思想被后人整理在《墨子》之中。《汉书·艺文志》记载尚有七十一篇,但现在只留下五十三篇,而且这五十三篇亦幸亏东晋道教理论家~葛洪,把墨子写进《神仙传》,使《墨子》得以托庇于《正统道藏》,而留存于世。

先秦诸子百家中,影响最大的自然要数儒、墨、道、法四家。

但自秦汉大一统帝国形成之后,它们的命运开始分化:儒家成了中华文化的正统和主流;法家虽在舆论上不大受好评,但实际上主宰了两千年来专制朝廷的庙堂政治;与法家相反,道家则占据了民间社会的广阔天地,成为幽人隐士的精神家园。只有墨家,在刹那辉煌之后,无论是作为一种学说,还是作为一种组织,都烟消云散,湮没在历史的长河中。

为什么墨家下场如此悲凉?是墨家思想不够高明么?答案显然不是。

墨家思想体系充满了伟大的人道主义色彩与科学精神,即便以现在的眼光看,它依然是那么熠熠生辉。可见,历史留下的未必尽是精华,淘汰的也未必尽是垃圾。历史,有其本身的局限性。圣人永远是孤独的,是难以被人所理解的,甚至在某些时期不被人所容的。

墨家的消亡也并非偶然的命运安排。有其历史的必然性。只是,原因是什么?

作为不同的思想派别,墨家与儒、道、法三家有一点差别,那就是它不仅有一套学说,还有自己的组织。

这方面它与晚起的作为宗教的道教和东汉以后传入中国的佛教相类,胡适甚至直接把墨家视为一种宗教,所以我们不妨拿墨家与释道二教来做比较。

就外因看,罢黜百家、儒术独尊的历史环境可能是墨家消亡的重要原因,但是,同样未能一直居庙堂之高的道教却没有像墨家一样消亡,反而在民间发扬光大,并深深影响了中华民族的底层民俗文化。

依我看来,墨家消亡有其内在的缘故:

一个人要想加入墨家,就必须有强烈的牺牲精神和献身精神,“以绳墨自矫,而备世之急”;必须能忍受生活上的艰苦,“以裘褐为衣,以跂蹻为服,日夜不休,以自苦为极”。而不能像孔夫子那样,“食不厌精,脍不厌细”;必须怀有对众人的博爱之心,而不能讲私人感情。墨家希望每个人都能成为高尚的人、纯洁的人。现在看来这显然是不切实际,墨子畅想了世界上最早的乌托邦,其理想过于梦幻。

相比之下,做道教门徒似乎要幸福得多。道教的修行目标不是来世往生极乐世界,而是今世就要长生不老,成为仙人。所以,道教,尤其是历史悠久的正一道,并没有太多禁欲方面的规定,房中术甚至还是一种仙家秘术。

苦行僧式的生活方式固然是墨家不易为人接受的重要原因,但这一点尚不足以解释一切,因为在禁欲主义方面比墨家有过之而无不及的佛教,自传入中华以后,一直香火不绝,至今依然是中国的第一大宗教,所谓“天下名山僧占多”。

墨家、佛教同样主张禁欲,为什么两者命运迥异?原因就在于,墨家是一种世俗学说,是入世的智慧。而佛教是一种出世的宗教,是以今生度来世的哲学。佛教能为信徒提供一套灵魂救赎的法门,让他们在禁欲的同时能享受心灵的满足,从而把所有的苦难都视为通往幸福彼岸的舟筏。佛门主张忽略形而下的艰苦,去追求形而上的禅悦。

另外一个墨家不得不消亡的理由在于,在大一统的专制君主治下,一个内部有着严明纪律的利益组织必然会让朝廷产生极大的戒心。专制君主最怕的恰恰不是贪婪的小人,而是有政治动员能力的圣贤君子。正所谓心怀利器,杀心自起。所以,汉高祖坐稳了江山后,丞相萧何的门客劝萧,多买田地,学会自污,这样皇上才会安心。萧何听了劝告,于是低价强买老百姓的房子田地,结果高祖果然龙颜大悦。假如萧丞相像墨子一样想着“摩顶放踵利天下”,说不定未央宫里又要多一个无头之鬼。

宋太祖要“杯酒释兵权”,让老部下都去做富家翁。专制君主对一切世俗组织都必然心怀警惕,“结党营私”之所以是一个很重的罪名,关键不在于“营私”而在于“结党”。“结党营私”固然不可,“结党营公”就更加显得别有用心。

所以,作为组织的墨家必然只能存在于列国时代,那时还没有形成四海为家的大一统,列国君主面临的最大危险是身边的敌国,对自己治下的百姓自要松弛许多。一旦“六王毕,四海一”,君主就势必以臣民为敌,以除暴安良为己任的游侠更是因为“以武犯禁”而为朝廷所不容。

释、道二教虽有组织,但说到底宣扬的都是出世的智慧。教人顺从世俗政权,即便世俗统治残暴无道,臣民也应逆来顺受。“不依国主,则法事难立”,这使释、道二教高度依赖当权者。正由于释、道二教没有什么威胁性,反而在一定程度上有利于安邦定国,所以流传至今。

从入世的角度讲,墨子的一系列科学理论都是超前的,这是可取的。但在思想层面的过于超前正是其自身毁灭的主要原因。

在尊重人性,尊重利益方面,墨家是欠缺的。并为之付出了惨痛的代价。

不过,虽然墨家已成遥远的绝响,但其思想至今依然散发着灿烂的光芒。

倘若,墨子有幸能和鬼谷子见上一面,能够在人性规律层面有所感悟。或许,我们如今还能一睹墨家的风采。

墨子对孔子的评价

易中天:

木心:爱,原来是一场自我教育。

诸位要是真心在听,就该知道我的解释过程,就是我的自我教育过程。

一个人衷心赞美别人,幸福最多——他是在调整自己,发现自己。你认识了一位智慧的、高尚的、真诚的人,自然会和原来的亲戚旧识作比,一作比,如梦初醒,这个初醒的过程,不就是自我教育吗?

所谓教育,是指自我教育。一切外在的教育,是为自我教育服务的。试想,自我教育失败,外在教育有什么用?

凡人没有自我教育。所谓超人,是指超越自己,不断不断超越自己。

爱,原来是一场自我教育。

“原来”两字,请不要忽略。

在座有人在爱,有人在被爱,很幸福,也很麻烦。

最后一句话:“爱,原来是一场自我教育。”——论信仰,耶稣是完成的;耶稣对人类的爱,是一场单恋。

史料里关于焚书的记载

南懷瑾:正月初一,中國人為什麼先要祭天地、拜祖宗?

南怀瑾:

南怀瑾:

我們以前過年,正月初一早上起來,家長帶領全家的人,先要祭天地、拜祖宗,雖然儀式簡單,但卻很嚴肅,而慎重。

春秋二季要祭祖,也就是實行“祖宗雖遠,祭祀不可不誠”的尊敬傳統的精神。現代一般家庭,就從來不祭祖,連跪拜的禮都不會行,這就是教育的問題,值得重新研究、重新修整。保持這一點傳統,這一點習慣,使後代知道源遠流長的民族傳統,這也是我們的責任。

“祭如在,祭神如神在。子曰:吾不與祭,如不祭。”

這是孔子所說祭祀祖宗和祈禱時心儀的原則。當我們祭祖宗的時候要以“如在”目前相對的誠心,猶如祖宗尚在面前一樣的誠敬。假使是祭神,神就在此。要表裡如一,才是肅齋莊敬的道理。所以他又說:“吾不與祭,如不祭。”假使說我因為沒有時間,沒有親自參與這個祭典,只是象徵式由別人去代表一番,這樣就等於不祭,又何必故作排場呢?這種精神,不但告訴我們對於任何祭典要如此,同時也間接地告訴我們做人的道理,無論對生者或死者,由明裡到暗裡,都要由衷一貫。

——《論語別裁》

中華民族過去只有一個宗教,就是祖宗,是孝道

有人問,你們中國上古文化沒有宗教的吧!我說你錯了,有宗教。你們的宗教是丁字架,不是十字架,我們的是十字架。我說你們的文化,西方人,歐洲同美國文化,不管父母的喔,只管下一代。愛、愛、愛的是下一代,中間兩邊撐開,兄弟姐妹也不管的喔,只管男女兩個愛(眾笑)。男女兩個愛得也不長(眾笑),你看你們丁字形的。

我們呢,不同,父母、祖宗、祖宗的祖宗一直上去,再上面是上帝了。“上帝”這個名稱,中國文化是《書經》上來的。十字下面兒子、孫子,下去子孫萬代,旁邊是兄弟姐妹,整個的社會國家,這個是十字架。你們是丁字架的文化,你們就是兩個人愛啊愛啊,愛是什麼東西也不懂,兩個人抱著接吻就叫作愛。我說我買兩條黃魚啊,金魚,放在一起,它們天天愛(眾笑)。然後,你們上面就直接通上帝,中間沒有個橋樑的。我們有橋樑,由父母到祖宗,一直上去上去,就到上帝。一步一步樓梯上來,上面一直下來。左右這樣分開是十字架,再加上一個太極圖一畫,一個圓圈裡頭一個十字架。這就是中國文化。

——《南懷瑾講演錄》

中國文化對天地宇宙以及人類的看法,與西方文化完全不同。所以西方人研究中國文化,往往認為中國沒有哲學。中國人當然有哲學,中國哲學中不但研究本體論,也研究知識論。西方人的看法,中國只有人生哲學最發達,過去西洋人寫的中國文化歷史,認為中國的宗教都是外來的,中國本身沒有。對於這一點,我是絕對反對,所以很多美國來的教授跟我談起這個,我都把他們駁得一塌糊塗,告訴他們,你們不懂,中國有宗教,只是不像你們的宗教形式。而且世界上五大教主都是東方人,釋迦牟尼佛是印度人,默罕默德是中東人,耶穌也是中東邊上的人,猶太人也是東方,不是西方;至於孔子、老子,都是我們中國人,都是東方人。

這個還不說,你們過去的所謂宗教,是泛神教;我們過去看起來好像也是多神教、泛神教,其實不是。中華民族過去文化只有一個宗教,就是祖宗,是孝道,祖宗這個根根就代表宗教了。所以拜祖宗代表了一切,是一樣的宗教情操。我說哲學也有很多的道理,我們歷史就代表了中國的宗教哲學。在道家來說,幾千年前非常科學,但是脫開了宗教的外衣,沒有任何宗教形態。

——《列子臆說》

木心:比喻,是不得已。

木心:

一个爱我的人,如果爱得讲话结结巴巴,语无伦次,我就知道他爱我。

凡真的先知,总是时而雄辩,时而结巴。凡是他说不上来的时候,我最爱他。

假先知都是朗朗上口的。我全不信。我知道他不爱。

……

真的相爱的人,不语,一瞥,不需比喻。

智者面对,相视而笑,也不用比喻。

比喻,是不得已。

……

天才幼年只有信心,没有计划。天才第一特征,乃信心。信心就是快乐。

木心:很多人的失落

木心:

很多人的失落,

是违背了自己少年时的立志。

自认为成熟、自认为练达、自认为精明,

从前多幼稚,

总算看透了、想穿了。

于是,

我们变成自己年少时最憎恶的那种人。

林语堂:什么才叫做真正的读书呢?

林语堂 (1895-1976),原名和乐,笔名语堂,福建省龙溪县人,1923年任北大教授,现代著名作家、散文家,著有《生活的艺术》等。

林语堂:

诸位,兄弟今日重游旧地,以前学生生活苦乐酸甜的滋味,都一一涌上心头。不但诸位所享弦诵的快乐,我能了解,就是诸位有时所受教员的委曲磨折,注册部的挑剔为难,我也能表同情。兄弟今日仍在读书时期,所不同者,不怕教员的考试,无虑分数之高低,更无注册部来定我的及格不及格,升级不升级而已。现就个人所认为理想的方法,与诸位学友通常的读书方法比较研究一下。

余积二十年读书治学的经验,深知大半的学生对于读书一事,已经走入错路,失了读书的本意。读书本来是至乐之事,杜威说,读书是一种探险,如探新大陆,如征新土壤;佛兰西也已说过,读书是“魂灵的壮游”,随时可以发见名山巨川,古迹名胜,深林幽谷,奇花异卉;到了现在,读书已变成仅求幸免扣分数留班级一种苦役而已。而且读书本来是个人自由的事,与任何人不相干,现在你们读书,已经不是你们的私事,而处处要受一些不相干的人的干涉,如注册部及你们的父母妻室之类。有人手里拿一书本,心里想我将何以赡养父母,俯给妻子,这实在是一桩罪过。试想你们看《红楼梦》,《水浒》,《三国志》,《镜花缘》,是否你们一己的私事,何尝受人的干涉,何尝想到何以赡养父母,俯给妻子的问题?但是学问之事,是与看《红楼梦》,《水浒》相同。完全是个人享乐的一件事。你们若不能用看《红楼梦》,《水浒》的方法去看《哲学史》,《经济学大纲》,你们就是不懂得读书之乐,不配读书,失了读书之本意,而终读不成书。你们能真用看《红楼梦》,《水浒》的方法去看哲学,史学,科学的书,读书才能“成名”。若用注册部的方法读书,你们最多成了一个“秀士”“博士”,成了吴稚晖先生所谓“洋绅士”,“洋八股”。

我认为最理想的读书方法,最懂得读书之乐者,莫如中国第一女诗人李清照及其夫赵明诚。我们想象到他们夫妇典当衣服,买碑文水果,回来夫妻相对展玩咀嚼的情景,真使我们向往不已。你想他们两人一面剥水果,一面赏碑帖,或者一面品佳茗,一面校经籍,这是如何的清雅,如何得了读书的真味。易安居士于《金石录后序》自叙他们夫妇的读书生活,有一段极逼真极活跃的写照;她说“余性偶强记,每饭罢坐归来堂,烹茶指堆积书史,言某事在某书某卷第几页第几行,以中否角胜负,为饮茶先后。中即举杯大笑,至茶倾覆怀中,反不得饮而起,甘心老是乡矣!故虽处忧患困穷,而志不屈,……收藏既富,于是几案罗列,枕席枕藉,意会心谋,日往神授,乐在声色狗马之上。……”你们能用李清照读书的方法来读书,能感到李清照读书的快乐,你们大概也就可以读书成名,可以感觉读书一事,比巴黎跳舞场的“声色”,逸园的赛“狗”,江湾的赛“马”有趣。不然,还是看逸园赛狗,江湾赛马比读书开心。

什么才叫做真正读书呢?这个问题很简单,一句话说,兴味到时,拿起书本来就读,这才叫做真正的读书,这才是不失读书之本意。这就是李清照的读书法。你们读书时,须放开心胸,仰视浮云,无酒且过,有烟更佳。现在课堂上读书连烟都不许你抽,这还能算为读书的正轨吗?或在暮春之夕,与你们的爱人,携手同行,共到野外读《离骚经》,或在风雪之夜,靠炉围坐,佳茗一壶,淡巴菰一盒,哲学经济诗文,史籍十数本狼藉横陈于沙法之上,然后随意所之,取而读之,这才得了读书的兴味。现在你们手里拿一书本,心里计算及格不及格,升级不升级,注册部对你态度如何,如何靠这书本骗一只较好的饭碗,娶一位较漂亮的老婆——这还能算为读书,还配称为“读书种子”吗?还不是沦为“读书谬种”吗?

有人说,如林先生这样读书方法,简单固然简单,但是读不懂如何,而且成效如何?须知世上决无看不懂的书,有之便是作者文笔艰涩,字句不通,不然便是读者的程度不合,见识未到。各人如能就兴味与程度相近的书选读,未有不可无师自通,或事偶有疑难,未能遽然了解,涉猎既久,自可融会贯通。试问诸位少时看《红楼梦》,《水浒》何尝有人教,何尝翻字典,你们的侄儿少辈现在看《红楼梦》,《西厢记》,又何尝须要你们去教?许多人今日中文很好,都是由看小说《史记》得来的,而且都是背着师长,偷偷摸摸硬看下去,那些书中不懂的字,不懂的句,看惯了就自然明白。学问的书也是一样,常看下去,自然会明白,遇有专门名词,一次不懂,二次不懂,三次就懂了。只怕诸位不得读书之乐,没有耐心看下去。

所以我的假定是学生会看书,肯看书,现在教育制度是假定学生不会看书,不肯看书。说学生书看不懂,在小学时可以说,在中学还可以说,但是在聪明学生,已经是一种诬蔑了。至于已进大学还要说书看不懂,这真有点不好意思吧!大约一人的脸面要紧,年纪一大,即使不能自己喂饭,也得两手搿一只饭碗硬塞到口里去,似乎不便把你们的奶妈干娘一齐都带到学校来给你们喂饭,又不便把大学教授看做你们的奶妈干娘。

至于“成效”,我的方法可以包管比现在大学的方法强。现在大学教育的成效如何,大家是很明了的。一人从六岁一直读到二十六岁大学毕业,通共读过几本书?老实说,有限得很。普通大约总不会超过四五十本以上。这还不是跟以前的秀才举人相等?从前有一位中了举人,还没听见过《公羊传》的书名,传为笑话。现在大学毕业生就有许多近代名著未曾听过名字,即中国几种重要丛书也未曾见过。这是学堂的不是,假定你们不会看书,因此也不让你们有自由看书的机会。一天到晚,总是摇铃上课,摇铃吃饭,摇铃运动,摇铃睡觉。你想一人的精神是有限的,从八点上课一直到下午四五点,还要运动,拍球,哪里还有闲工夫自由看书呢?而且凡是摇铃,都是讨厌,即使摇铃游戏,我们也有不愿意之时,何况是摇铃上课?因为学堂假定你们不会读书,不肯读书,所以把你们关在课堂,请你们静坐,用“注射”“灌输”的形式,由教员将知识注射入你们的脑壳里。无如常人头颅都是不透水的,所以知识注射普通不大成功。但是比如依我方法,假定你们是会看书,要看书,由被动式改为发动式的,给你们充分自由看书的机会,这个成效如何呢?间尝计算一下,假定上海光华,大夏或任何大学有一千名学生,每人每期交学费一百圆,这一千名学费已经合共有十万圆。将此十万圆拿去买书,由学校预备一间空屋置备书架,扣了五千圆做办公费(再多便是罪过),把这九万五千圆的书籍放在那间空屋,由你们随便胡闹去翻看,年底拈阄分配,各人拿回去九十五圆的书,只要所用的工夫与你们上课的时间相等,一年之中,你们学问的进步,必非一年上课的成绩所可比。现在这十万圆用到哪里去,大概一成买书,而九成去养教授,及教授的妻子,教授的奶妈,奶妈又拿去买奶妈的马桶,这还可以说是把你们的“读书”看做一件正经事吗?

假定你们进了这十万圆书籍的图书馆,依我的方法,随兴所之去看书,成效如何呢?有人要疑心,没有教员的指导,必定是不得要领,杂乱无章,涉猎不精,不求甚解。这自然是一种极端的假定,但是成绩还是比现在大学教育好。关于指导,自可编成指导书及种种书目。如此读了两年可以抵过在大学上课四年。第一样,我们须知道读书的方法,一方面要几种精读,一方面也要尽量涉猎翻览。两年之中能大概把二十万圆的书籍,随意翻览。知其书名作者内容大概,也就不愧为一读书人了。第二样,我们要明白,学问的事,决不是如此呆板。读书必求深入,而欲求深入,非由兴趣相近者入手不可。学问是每每互相关联的。一人找到一种有趣味的书,必定由一问题而引起其他问题,由看一本书而不得不去找关系的十几种书,如此循序渐进,自然可以升堂入室,研磨既久,门径自熟;或是发见问题,发明新义,更可触类旁通,广求博引,以证己说,如此一步一步的深入,自可成名。这是自动的读书方法。较之现在上课听讲被动的方法,如东风过耳,这里听一点,那里听一点,结果不得其门而入,一无所获,强似多多了。第三,我们要明白,大学教育的宗旨,对于毕业的期望,不过要他博览群籍而已(be a well-read man),并不是如课中所规定,一定非逻辑八十分,心理七十五分不可,也不是说心理看了一百八十三页讲义,逻辑看了二百零三页讲义,便算完事。这种的读书,便是犯了孔子所谓“今汝画”的毛病。所谓博览群籍,无从定义,最多不过说某人“书看得不少”某人“差一点”而已,哪里去定什么限制?说某人“学问不错”,也不过这么一句话而已,哪里可以说某书一定非读不可,某种科目是“必修科目”。一人在两年中翻览这二十万圆的书籍,大概他对于学问的内容途径,什么名著杰作版本,笺注,总多少有一点把握了。

现在的大学教育方法如何呢?你们的读书是极端不自由,极端不负责。你们的学问不但有注册部定标准,简直可以称斤两的,这个斤两制,就是学校的所谓“七十八分”“八十六分”之类,及所谓多少“单位”。试问学问之事,何得称量斤两?所谓英国史七十八分,逻辑八十六分,如何解释?一人的逻辑,怎么叫做八十六分?且若谓世界上关于英国史的知识你们百分已知道了七十八分,世上岂有那样容易的事?但依现在制度,每周三小时的科目算三单位,每周二小时的科目算二单位,这样由一方块一方块的单位,慢慢堆叠而来,叠成多少立方尺的学问,于是某人“毕业”,某人是“秀士”了。你想这笑话不笑话?须知我们何以有此大学制呢?是因为各人要拿文凭,因为要拿文凭,故不得不由注册部定一标准,评衡一下,就不得不让注册部来把你们“称一称”。你们如果不拿文凭,便无被称之必要。但是你们为什么要文凭呢?说来话长。有人因为要行孝道,拿了父母的钱,心里难过,于是下定决心,要规规矩矩安心定志读几年书,才不辜负父母一番的好意及期望。这个是不对的,与遵父母之命媒妁之言恋爱女子一样的违背道德。这是你们私人读书享乐的事,横被家庭义务的干涉,是想把真理学问孝敬你们的爸爸妈妈老太婆。只因真理学问,似太渺茫,所以还是拿一张文凭具体一点为是。有人因为想要得文凭学位,每月可以多得几十块钱使你们的亲卿爱卿宁馨儿舒服一点。社会对你们的父母说,你们儿子中学毕业读了三十本书,我可给他每月四五十圆,如果再下二千圆本钱再读了三十本书,大学毕业,我可给他每月八九十圆。你们父母算盘一打,说“好”,于是议成,而送你们进大学,于是你们被称,拿文凭,果然每月八九十圆到手,成交易。这还不是你们被出卖吗?与读书之本旨何关,与我所说读书之乐又何关?但是你们不能怪学校给你们称斤两,因为你们要向他拿文凭,学堂为保持招牌信用起见,不能不如此。且必如此,然后公平交易,童叟无欺。处于今日大规模生产品(mass production)之时期,不能不划定商货之品类(standardization of products),学问既然成为公然交易的商品,秀士,硕土,博土既为大规模生产品之一,自然也不能不“划定”一下。其实这种以学问为交易之事,自古已然。子张学干禄;子曰“三年学,不至于谷,未易得也。”(关于往时“生员”在社会所作的孽,可参观《亭林文集·生员论》上中下三篇。)

到了这个地步,读书与入学,完全是两件事了,去原意远矣。我所希望者,是诸位早日觉悟,在明知被卖之下,仍旧不忘其初,不背读书之本意,不失读书的快乐,不昧于真正读书的艺术。并希望诸位趁火打劫,虽然被卖。钱也要拿,书也要读,如此就两得其便了。

来源:《大荒集》生活书店一九三四年版

楊絳先生:艱難時光

楊絳先生:

“ 每個人都會有一段異常艱難的時光,

生活的壓力,工作的失意,學業的壓力,愛的惶惶不可終日,

挺過來的,

人生就會豁然開朗;

挺不過來的,

時間也會教你,怎麼與它們握手言和,

所以不必害怕的。”