分类目录归档:华夏文尚

左宗棠

五十年前王守仁,开门即是闭门人

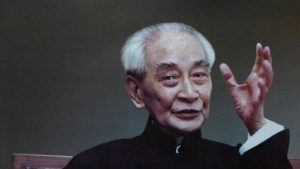

南怀瑾讲述:察见渊鱼者不祥,智料隐匿者有殃

“周谚有言”,周朝的周公、文王、武王是建立中国文化的中心人物,周朝流传下来的话,“察见渊鱼者不祥,智料隐匿者有殃”。这一句话我们注意啊!经常在书里看到,它是出在这个地方,这是两句名言,尤其是一个做领导的人,当然非要精明不可,但是精明要有个限度,而且精明更不能外露,这是中国做人做事的名言。

《列子臆说》

——————-

在做人方面也是如此,不必“察察”,也就是不要太精明了,如果聪明过分,太精明了,就会缺乏德性。我国的历史上《列子-说符》有两句话,“周谚有言:察见渊鱼者不祥,智料隐匿者有殃”。一个人的眼睛如果能够看见深水下小鱼的游动,那就不吉利;智慧太高、太聪明,可以判断别人的隐私,对于眼睛所不能见的另一方面的事都会知道,有这样能力的人,本身就会遭殃。

引申出来,就是说,一个人生存于天地之间,对人世的事情,如果看得太清楚了,则不吉利。为什么会不吉利?因为看得太清楚了,则烦恼增多;知识越多,烦恼越大。或说学问越多越好,但一个人吃饱了饭,除了做自己的事外,还要去忧国忧民;学佛的人,还要去度众生,为众生担忧;结果可能忧虑得连自己也度不了,又如何去度众生呢?再引申下去,事例很多,理由也很多,这里只是略举一些,告诉大家一个研究方向。

——————–

我们看晋代的历史,郭璞是当时的知名之士,学问当然很好。他研究这一套学问,对当时的政治影响也很大,可是他却不幸遇到了一个君弱臣强的时代。有位宰相叫王郭,很跋扈,想造反篡位作皇帝。但他怕这些有学问的读书人反对他,有一天就请郭璞吃饭,想威胁屈服他。

大家知道清朝有一个名士叫郑板桥,他就常说:“聪明难,糊涂难,由聪明转入糊涂更难。”内心要绝对的聪明,外边要假装糊涂。尤其是家庭夫妇之间,彼此有点不到的事,要装作没有看见。这就是由聪明转入糊涂,这也是最高的修养。

郑板桥接着又说:“放一著,退一步,当下心安,非图后来福报也。”这个福报并不是指信宗教、作点好事或求来生享福的福报,而是为了自己一生心境上平安的福报。我们刚才说到玩神通、玩聪明的人,结局都不太好的原因,就是因为他们不能由聪明转入糊涂之故。

【神以知来,知以藏往,其孰能与于此哉?】

得道的人都很平凡,他们有道也不会表示出来,一切能够前知,但他不用前知,所以古人说“先知者不祥”。一个人有神通、有先知,是最不吉祥的。我们中国文化还有一句话“察见渊鱼者不祥”,眼睛清明到水里头有几条鱼都看得清楚,这个人就糟糕啦!先知者不祥,所以万事先知的人多数都是不得善终的。有神通的人,佛家的戒律是“戒不用”。假使要用,那他就差不多啦,大概准备死啦,因为他已变得不是人了。

一个真得道的人最平凡、最普通,就是“吉凶与民同患”。但是他能不能知道过去未来?他全知道,这就可以叫圣人。等于我们一个人有钱有地位,肯到贫民窟里头过贫民一样的生活,去帮助他们,同他们完全一样,这才是有道之士。可不是因为你穷惯了,觉得跟穷人住在一起很舒服。那是你命苦,没有命来享受富贵。一个人在绝对的富贵中做到“与民同患”,便等于地藏王菩萨所说“地狱未空,誓不成佛”的道理。实际上他早成了佛了!因此,他有资格坐在地狱里头,所以地藏王菩萨是很伟大的。不过伟大得小了一点点,如果他还不是地藏王菩萨,他还没有菩萨的境界,而能够真正坐在地狱里头:“好啦,你一定要下地狱,我来跟你一起受苦。”那就更伟大,那虽不是菩萨而更菩萨了。

所以说,这个道理要搞通,才知道《易经》“神以知来”的道理。换句话说,未来的虽然都已经知道了,但更重要的是“知以藏往”,从内心到脑子里却是什么都不知道,这才是最高的智慧。什么智慧呢?知道一切,最后到了一张白纸一样,什么都不知道,这就是圣人的境界,就是“神以知来,知以藏往”。一切都归于没有,一切都藏了起来,跟一般人一样,那才是最高的智慧。

但是一般世俗的聪明人没有不喜欢表现的,尤其是喜欢知道别人不知道的,却不知道“察见渊鱼者不祥”的老话。假设我们全世界到处都是特务,工作的世界处处都隐藏着机密,像做生意一样,调查、搜集、输入电脑……在这种情形下,大家更是想要知道你所不知道的。知道未来是很危险的,历史上因前知而丧命毁家的大有人在。真正能够一切都前知了,却要能够“知以藏往”,变成什么都不知道,才是最高明稳妥的。

所以他说《易经》这样一种学问,“孰能与于此哉?”谁能洞彻这种学问?谁能够达到这种境界呢?谁能知过去未来,而又等于完全不知不用?谁能做到该倒霉的时候就去倒霉,自己决不逃避呢?如果因为自己有前知便躲开了,那不行!那不是圣人。

曾经讲的卜卦作用,因为凡是稀奇的事情,我一定去了解,了解完了以后,我素来不玩的。这些东西玩尽管玩,不过要有一个原则,不可迷信。所谓不迷信,是不要把人所有的智慧都寄托在这上面,如果都寄托在这上面就不行了,偶然用它来参考参考是不碍事的,但不要影响自己的心理,有时候很灵,宗教的观念也是如此。

再其次,要弄清楚的是:“善于易者不卜。”一个人真懂得《易经》以后便不算卦了,一件事情一动,就知道它的法则,就没有什么可算的了,得失成败,自己心里就应该有数了。

另一观念,即使能够“未卜先知”,也并不好,“察见渊鱼者不祥”,作人的道理也是这样。不要太精明,尤其作一个领导人,有时候对下面一些小事情,要马虎一点,开只眼闭只眼,自己受受气就算了,他骂我一顿就骂我一顿。一定要搞得很清楚,“察见渊鱼者不祥”,连深渊水底的鱼,河中浑水里的鱼有多少条、在怎么动也看得清楚,不要自以为很精明,实际上很不吉利,说不定会早死,因为精神用得过度了。上面这些原则千万要把握住,如此人就舒服了。

《易经杂说》

——————–

“《易》之失,贼。”一个人如果上通天文,下通地理,手掐八卦,未卜先知,别人还没有动,他就知道了一切,这样好吗?坏得很!“察见渊鱼者不祥”。如果没有基本道德修养,此人就鬼头鬼脑,花样层出了。所以学《易》能“上通天文,下通地理。”固然很重要,但“作人”更重要,如果作人没有作好,坏人的知识愈多,做坏事的本领越大,于是就“《易》之失,贼”了。

《论语别裁》

————————–

所以我经常告诉大家学《易经》,不要求未卜先知。你们也不要学这些,一个人真有先知之明,活着岂不是很没有意思!最好是糊里糊涂地活着。先知之明的人今天晓得明天的事,又晓得明年的事,这个人还干什么事呢?不要干了。我们晓得明天上街会撞车,就担心起来,不敢出门了。所以先知并不好!古人说“善于易者不卜”,真把《易经》学通了的人不卜卦、不算命、不看风水。

同时古人也讲过“察见渊鱼者不祥”,一个人能够精明到把水渊中的鱼都看得很清楚,那是不吉利的。头脑这样用是会坏的,所以还是糊涂一点比较好。换一句话说,得先知的人,能知过去未来是不吉祥的人,是不吉利的人。你看那些所谓呼风唤雨能知过去未来的大师,你査他一生,他又成就了什么呢?他虽能知过去未来,那他自己呢?他的过去未来也不过给人家算命而已,所以用不着的啦!这些道理我们要懂。

《我说参同契》

高辛

帝喾高辛氏的妃子是邹屠氏的女儿。轩辕黄帝除掉作乱的蚩尤后就把那些善良的民众迁到邹屠,把那些凶顽的人迁到北方寒冷荒凉的地区。起初,以地名作为族名,后来分为邹氏和屠氏。邹屠氏的女子走路不踩地,经常乘风驾云,漫游在伊水和洛水之间。帝喾于是和她在那里约会。后来帝喾娶邹屠氏之女为妃。帝妃邹屠氏经常梦见自己吞食太阳,于是就生了一个儿子。她一共做了八个这样的梦,就生了八个儿子。当世的人们称他们为“八神”,也叫“八翌”。翌是光明的意思。人们还称八子为“八英”,也叫“八力”,是说他们具有神奇非凡的力量,他们卓越而有识见,他们的光明照亮世间一切事物或景象、唐民百姓传布着他们的神明圣哲。

有个叫丹丘的国家,进献了一只玛瑙瓮,用它来盛甜美的雨露。帝高辛的圣德所润泽的地方,遍及远方异城。人们把玛瑙瓮盛的甘露拿到厨房。玛瑙是玉石类,出产在南方的是玛瑙中的极品。当今善于相马的人,马死了就剖开马的脑子观察,马脑的颜色是血红的,这种马就可以日行万里,腾空而飞;马脑颜色是黄色的,这种马可以日行千里;马脑颜色是青色的,这种马的嘶鸣声在数百里之外都能听到;马脑是黑色的,这种马进入水中鬃毛不湿,可以日行五百里;马脑颜色是白色的,这种马力气很大而且容易被激怒。现在人们制作器物多用红色,如果这种器具是人工制造的,多数不会成为器具,就是做成了,也显得很朴拙。丹丘国的人听到马的嘶叫声就能辨别出马脑的颜色。

丹丘之地有一种叫夜叉驹跋的恶鬼,能用红色的马脑做成瓶、盂和各种器物,这些器物都精美绝伦,轻巧秀丽。中原地区用这些器物的人,鬼怪都不敢接近。有一种说法认为:马脑是恶鬼的血凝结而成的东西。过去黄帝诛灭蚩尤和四方群凶,加上各处的妖魔鬼怪,尸体填满了山川河谷,积血汇成了深潭,白骨聚集如山。几年以后,血凝结成一块,像石头一样坚硬,堆积如山的白骨化成了灰土,油脂汇流成了泉水。因此南方有一条肥泉河,有一座白垩山。这座山很高,抬头仰望山体高大陡峭,就像霜雪一样。还有一座红色的山丘,千年之中总要燃烧一次,黄河在千年之中也会变清一次。圣德的国君把这种现象看作是祥瑞的征兆。

丹丘的荒野有很多鬼血,这些鬼血化成的红色石头,就是玛瑙。玛瑙虽不能砍削雕刻,却可以铸造成器具。黄帝在位时,玛瑙瓮流传到中原地区,到帝尧时还有,甘甜的雨露放在瓮中,总是满满的不会干涸,人们称甘露为宝露。帝尧用来分赏群臣。到帝舜时,甘露已经逐渐减少,这是随着时代世道的盛衰而变化的。世道纯朴时瓮中的甘露就是满的,世道浮薄时瓮中的甘露就干涸了。玛瑙瓮中的甘露到了夏、商、周三代,帝尧时代就开始减少。帝舜把宝瓮迁到衡山之上,因此衡山上有宝露坛。帝舜在宝露坛下修建了月馆,用来祭祀月神。帝舜南巡到衡山,诸侯百官都得到过赏赐的甘露。当时有一团云气在宝露坛周围生成,帝舜又把宝瓮迁到零陵的山上。帝舜去世后,玛瑙瓮沉埋到了地下。

直到秦始皇疏通汨罗江的支流成为小溪,直接从长沙到零陵,从地下挖出了赤玉瓮。赤玉瓮可以容纳八斗水,来对应八方之数。挖出赤玉瓮的地点在舜庙的正堂前面。后世的人们得到了赤玉瓮,但不知道它制作于何年何月。后来汉时东方朔认出了赤玉瓮,于是他就写了《宝瓮铭》说:“宝云生于露坛,祥风起于月馆,望三壶如盈尺,视八鸿如萦带。”三壶,就是海中的三座仙山。第一座叫方壶,就是方丈山;第二座叫蓬壶,就是蓬莱山;第三座叫瀛壶,就是瀛洲。这三座仙山的形状如壶,都是上面宽,中间狭窄,下面方,像人为制作而成。三座仙山都很险峻,犹如华山之壁像刀削而成。八鸿就是八方;鸿是大的意思。登上月馆远望四海三山,都好像一堆堆米粒和一条条旋曲的带子。

【原文】

帝喾之妃,邹屠氏之女也。轩辕去蚩尤之凶,迁其民善者于邹屠之地,迁恶者于有北之乡。其先以地命族,后分为邹氏、屠氏。女行不践地,常履风云,游于伊、洛。帝乃期焉,纳以为妃。妃常梦吞日,则生一子,凡经八梦,则生八子。世谓为“八神”,亦谓“八翌”,翌,明也,亦谓“八英”,亦谓“八力”,言其神力英明,翌成万象,亿兆流其神睿焉。

有丹丘之国,献码瑙瓮,以盛甘露。帝德所洽,被于殊方,以露充于厨也。码瑙,石类也,南方者为之胜。今善别马者,死则破其脑视之。其色如血者,则日行万里,能腾空飞;脑色黄者,日行千里;脑色青者,嘶闻数百里;脑色黑者,入水毛鬣不濡,日行五百里;脑色白者,多力而怒。今为器多用赤色,若是人工所制者,多不成器,亦殊朴拙。其国人听马鸣则别其脑色。

丹丘之地,有夜叉驹跋之鬼,能以赤马脑为瓶。盂及乐器,皆精妙轻丽。中国人有用者,则魑魅不能逢之。一说云,马脑者,言是恶鬼之血,凝成此物。昔黄帝除蚩尤及四方群凶,并诸妖魅,填川满谷,积血成渊,聚骨如岳。数年中,血凝如石,骨白如灰,膏流成泉。故南方有肥泉之水,有白垩之山,望之峨峨,如霜雪矣。又有丹丘,千年一烧,黄河千年一清,至圣之君,以为大瑞。丹丘之野多鬼血,化为丹石,则码瑙也。不可斫削雕琢,乃可铸以为器也。当黄帝时,码瑙瓮至,尧时犹存,甘露在其中,盈而不竭,谓之宝露,以班赐群臣。至舜时,露已渐减。随帝世之污隆,时淳则露满,时浇则露竭,及乎三代,减于陶唐之庭。舜迁宝瓮于衡山之上,故衡山之岳有宝露坛。舜于坛下起月馆,以望夕月。舜南巡至衡山,百辟群后皆得露泉之赐。时有云气生于露坛,又迁宝瓮于零陵之上。舜崩,瓮沦于地下。

至秦始皇通汨罗之流为小溪,径从长沙至零陵,掘地得赤玉瓮,可容八斗,以应八方之数,在舜庙之堂前。后人得之,不知年月。至后汉东方朔识之,朔乃作《宝瓮铭》曰“宝云生于露坛,祥风起于月馆,望三壶如盈尺,视八鸿如萦带。”三壶,则海中三山也。一曰方壶,则方丈也;二曰蓬壶,则蓬莱也;三曰瀛壶,则瀛洲也。形如壶器。此三山上广、中狭、下方,皆如工制,犹华山之似削成。八鸿者,八方之名;鸿,大也。登月馆以望四海三山,皆如聚米萦带者矣。

–节选自《拾遗记》,翻译参考中华书局译注的《拾遗记》

轩辕黄帝

黄帝出生在有熊国。他的母亲名叫昊枢,因为黄帝出生在戊已之日,所以凭借土德称王。当时有黄星高悬的祥瑞之兆。黄帝考查制定历法纪年,开始创造文字。黄帝居天子之位,戴冠冕,垂衣裳而天下大治。因为黄帝的礼服上画着衮龙的图案,所以后人才有“衮龙之颂”。轩辕黄帝改造竹排木筏制成船只,水中的鱼儿为之疾游腾跃,大海为之恬静无波。泛舟河面之上,沉玉璧获得符瑞。象征吉兆的泽马成群嘶鸣,有祥瑞之兆的山车遍布郊野。黄帝让乐师吹奏玉制的定音器校订音律,调正观测天文的浑天仪,让沮诵、仓颉、隶首、孔甲四位史官掌管图书典籍,派具有九行之德的贤士统辖天下。九行指孝、慈、文、信、言、忠、恭、勇、义九种品德。黄帝让他们观天察地,祭祀神灵,也称他们为具有九种优良品德的贤臣。

和暖的风吹来,得道成仙的真人聚集在天庭,于是黄帝开始厌弃人间的世俗生活,他在昆台山上得道成仙,留下了他的帽子、宝剑、佩饰、鞋子在人间。昆台是鼎湖山最险峻的地方,黄帝在鼎湖山的险峰下建造馆舍。他乘云驾龙游玩。遥远的仙乡殊域,人们至今还到鼎湖山下拜望、祭祀黄帝。黄帝在位时,用神奇的金属铜铸造器物,在器物上都刻上铭文。等到黄帝升仙之后,群臣观看这些铭文,都是上古的文字,其中很多都消失湮灭、残缺不全了。凡是黄帝铸造的器物,都刊刻记录其产生的年代和具体时间,这些铭文文辞都很质朴。黄帝诏令诸侯、群臣接受德行教育,先让他们把理玉排列在香草编制的席子上,点燃沉香木、榆木制作的香料,捣碎各种珍宝使之成为碎屑,用沉香木、榆木的胶调和珍宝碎盾成为泥状,涂抹在地面,来辨别尊和卑、汉族和少数民族的位分。该事出自《封禅记》。

黄帝让他的大臣风后背着书囊,常伯扛着宝剑,早晨在洹山的流沙之地巡游,晚上回到南面的水滨,游行万里才呼吸一次。洹山的流沙好似轻沙细尘,脚踩上去就会陷进去,深度难以探测。大风吹起的细沙像烟雾,其中有许多神龙鱼鳖,它们都能飞翔。还有深绿色的石荷花,这种荷花形体坚实而轻盈,荷叶随风摇摆,覆盖在沙波之上。石荷花的一根花茎上有一百片叶子,一千年开一次花。这个地方也叫“沙澜”,是说风沙涌起形成沙浪。据说仙人宁封吃了沙中的飞鱼就死了,二百年后又转世再生,所以宁先生游沙海时写了一首七言诗赞颂说:“荷花鲜艳千年一盛开,飞鱼为食暂死百年而复生。”说的就是这里的花,这里的鱼。

【原文】

轩辕出自有熊之国。母曰昊枢,以戊己之日生,故以土德称王也。时有黄星之祥。考定历纪,始造书契。服冕垂衣,故有衮龙之颂。变乘桴以造舟楫,水物为之祥踊,沧海为之恬波。泛河沉璧,有泽马群鸣,山车满野。吹玉律,正璇衡。置四史以主图籍,使九行之士以统万国。九行者,孝、慈、文、信、言、忠、恭、勇、义。以观天地,以祠万灵,亦为九德之臣。

熏风至,真人集,乃厌世于昆台之上,留其冠、剑、佩、舄焉。昆台者,鼎湖之极峻处也,立馆于其下。帝乘云龙而游。殊乡绝域,至今望而祭焉。帝以神金铸器,皆铭题。及升遐后,群臣观其铭,皆上古之字,多磨灭缺落。凡所造建,咸刊记其年时,辞迹皆质。诏使百辟群臣受德教者,先列珪玉于兰蒲席上,燃沉榆之香,舂杂宝为屑,以沉榆之胶和之为泥,以涂地,分别尊卑华戎之位也。 【 事出《封禅记》。】

帝使风后负书,常伯荷剑,旦游洹流,夕归阴浦,行万里而一息。洹流如沙尘,足践则陷,其深难测。大风吹沙如雾,中多神龙鱼鳖,皆能飞翔。有石蕖青色,坚而甚轻,从风靡靡,覆其波上,一茎百叶,千年一花。其地一名“沙澜”,言沙涌起而成波澜也。仙人宁封食飞鱼而死,二百年更生,故宁先生游沙海七言颂云:“青蕖灼烁千载舒,百龄暂死饵飞鱼。”则此花此鱼也。

–节选自《拾遗记》,翻译参考中华书局出版《拾遗记》的译注

央视纪录片:人物《先生 南怀瑾》(上、下)

南怀瑾讲文天祥《正气歌》

南怀瑾:

我常说,对于孔孟形而上的道与形而下的用,尤其对于孟子的“浩然之气”了解得最为深刻、在行为上表现得最彻底的,南宋末代的文天祥要算是第一人。他那首名垂千古的《正气歌》对浩然之气有很精彩的发挥,不但说出了孔孟的心法,更把佛家道家的精神也表现出来了。宋朝自有理学创宗以来,修养成功的结晶人物可以说就是文天祥了。他是中国理学家的光荣,他的学问修养是宋明理学的精神所在。

历史解释《孟子》的浩然之气,对“直养而无害,则塞于天地之间”解释得最好的,我认为就是文天祥《正气歌》的头一段,最为扼要精简。《正气歌》后面几段当然也好,不过我们暂时不讨论。文天祥的学术思想,把宋明理学家们有时自相矛盾的“心气二元”直截了当统一成为“心气一元”。他认为宇宙生命的根本来源就在于气。这个气不是指我们呼吸之气的气,这个“气”字只是个代名词,一个代号而已。

《正气歌》一开头便说“天地有正气,杂然赋流形”,我们要注意这个“杂”字,“杂”就是“丛”的意思。古人学问著作都有所根据,哪怕是作首诗、填个词,他们用字都有所依据。这里“杂”字是由《易经》的观念变化而来,《易经》认为宇宙万有的关系是错综复杂的。我们要注意啊!错综复杂并不是说它乱,而是说条理很严谨,彼此之间都有层层的关联。我们平常一听到错综复杂,就想到是乱,这是后世以讹传讹的错误。所以文天祥在《正气歌》里说“杂然赋流形”,万物都由气的变化而来。形而下的万有就是形而上的本体功能的投影,叫做“正气”,把儒家、佛家、道家的最高哲理都包括进去了。

他又接着说“下则为河岳,上则为日星”,他把宇宙分为两层,这也是仿照《易经》“天尊地卑,乾坤定矣”的观念而来。他把气也分为两种,一种阴气,一种阳气。我们不要一看到“阴阳”就觉得很玄奥,其实“阴阳”就好比我们现在数学上加和减的代号。由阴阳二气的变化,就形成了我们这个物理世界。“下则为河岳”,气之重浊者,也就是属阴的气,下凝成为形而下的地球物理世界,例如山川草木万物等。“上则为日星”,气之轻清者,也就是属阳的气,上升成为天空、日月星辰等万象。

下面一句他就说“于人曰浩然,沛乎塞苍冥”。这气,对天地万物而言,总名为正气,对人而言,便叫它是浩然之气,宇宙万有乃至人类,都是它所变的。这又是中国文化的特色。

在中国文化里,人占着很重要的分量,因为有所谓“天、地、人”三才的说法。人和天、地是处于平等地位的,是同样伟大的,天地也常有缺陷,并不一定圆满,而生在天地间的人,却能运用智慧来弥补天地的缺陷,辅相天地,参赞化育。往往天所赋有的特点,不是地所具备的功能;而地所赋有的特点,又不是天所具备的功能。但是人却能运用智慧就当时需要来截长补短,使天地二者沟通而调和。所以说人可以辅相天地。

那么文天祥就说了“于人曰浩然”,这股正气在人的身体生命中,和在宇宙中一样,遵循二元一体的原理,分为两部分,一部分是物理的、生理的,一部分是精神的、心理的。这股正气到了人的生命中,才叫“浩然之气”。我们如果好好修炼,培养这股与生俱来的浩然之气,就可以发挥生命的功能,和宇宙沟通,所以说“沛乎塞苍冥”。

整个宇宙,包括了人类,都与“正气”同体,都为“正气”所化;在人身上,则特别叫它为“浩然之气”。两个气名称不同,代表一体两用。

他这几句话,对“浩然之气”解释得比什么都好,翻开宋明理学家的著作,都没有他说得干脆利落、简单明了。我们由文天祥这一杰作的发挥,对于孟子“我善养吾浩然之气”的“我”与“吾”两个字的意义也就更加清楚了。

那么我们要问“文先生!既然你有浩然之气,应该不会被元朝敌人俘虏坐牢才对呀!”

其实他被关起来、被杀害,也正是浩然之气的发挥,他的《正气歌》接着列举许多历史上的忠臣烈士,这也就是孟子所说的“以直养而无害”,义所当为,赴汤蹈火在所不惜,该如何便如何,生死早就置之度外。所以文天祥的《正气歌》最后便说:“顾此耿耿在,仰视浮云白。悠悠我心悲,苍天曷有极。哲人日已远,典刑在夙昔。风檐展书读,古道照颜色。”这说明“是气所磅礴,凛冽万古存”,其中隐含的最高道理使人深思,同时也描绘出一个智者踽踽(注:ju3声

孤零零独自行走)独行的心境,何其苍凉悲壮,崇高伟大!

重点还是上面的几句话,尤其是“于人曰浩然,沛乎塞苍冥”,大家要注意的是:我们每一个人只要活着,就有这股浩然正气,这是生命本有的,只要肯下工夫,每个人都能够由博地凡夫,修养到天人合一的境界。

这是文天祥在苦难中体验出来的真理,他这牢狱中的三年太不简单了,他只要肯点头,元朝一定请他当宰相。他在宋朝的残破局面中,面临亡国时,到处奔走,只是个无权无势、又无富贵可享受的虚位宰相。他不向元人点头服从,就只有坐在牢里,面对着牛粪马尿、苍蝇蚊虫,但他就是硬不点头。忽必烈最后一次和他谈话时,他谢谢忽必烈对他人品才华赏识,引为知已。但是他仍不肯点头,要求忽必烈成全他。到这个时候,忽必烈虽然爱惜他,却也气极了,答应他第二天行刑。这时他才站起来,作揖拜谢忽必烈的成全。我们看,这是何等的修养!这是何等的气象!这就是“沛乎塞苍冥”的浩然之气。

文天祥在刚被俘的途中,曾经服毒、投水,以图自杀,都没有成功。后来遇到一位异人,传给他大光明法,他当下顿悟,已了生死,所以三年坐牢,蚊叮虫咬,但他在那里打坐,一切不在乎。所以他说只要持心正所,一切的苦难都会过去,传染病都不会上身了,当然做元朝的宰相更算不了什么。有些学佛学道的朋友常常问念什么经、什么咒可以消灾免难、驱邪避鬼,我说最好是念文天祥的《正气歌》。可惜大家听了都不大相信,我也无可奈何!至于后世道家的咒语,便有一个根本的咒语《金光咒》,起首就是“天地玄宗,万气本根”,也可以说是从《正气歌》中套出来的。

《孟子与公孙丑》

附:

文天祥《正气歌》

余囚北庭,坐一土室。室广八尺,深可四寻。单扉低小,白间短窄,污下而幽暗。当此夏日,诸气萃然:雨潦四集,浮动床几,时则为水气;涂泥半朝,蒸沤历澜,时则为土气;乍晴暴热,风道四塞,时则为日气;檐阴薪爨,助长炎虐,时则为火气;仓腐寄顿,陈陈逼人,时则为米气;骈肩杂遝,腥臊汗垢,时则为人气;或圊溷、或毁尸、或腐鼠,恶气杂出,时则为秽气。叠是数气,当之者鲜不为厉。而予以孱弱,俯仰其间,於兹二年矣,幸而无恙,是殆有养致然尔。然亦安知所养何哉?孟子曰:“吾善养吾浩然之气。”彼气有七,吾气有一,以一敌七,吾何患焉!况浩然者,乃天地之正气也,作正气歌一首。

天地有正气,杂然赋流形。下则为河岳,上则为日星。

于人曰浩然,沛乎塞苍冥。皇路当清夷,含和吐明庭。

时穷节乃见,一一垂丹青。在齐太史简,在晋董狐笔。

在秦张良椎,在汉苏武节。为严将军头,为嵇侍中血。

为张睢阳齿,为颜常山舌。或为辽东帽,清操厉冰雪。

或为出师表,鬼神泣壮烈。或为渡江楫,慷慨吞胡羯。

或为击贼笏,逆竖头破裂。是气所磅礴,凛烈万古存。

当其贯日月,生死安足论。地维赖以立,天柱赖以尊。

三纲实系命,道义为之根。嗟予遘阳九,隶也实不力。

楚囚缨其冠,传车送穷北。鼎镬甘如饴,求之不可得。

阴房阗鬼火,春院闭天黑。牛骥同一皂,鸡栖凤凰食。

一朝蒙雾露,分作沟中瘠。如此再寒暑,百疠自辟易。

嗟哉沮洳场,为我安乐国。岂有他缪巧,阴阳不能贼。

顾此耿耿在,仰视浮云白。悠悠我心悲,苍天曷有极。

哲人日已远,典刑在夙昔。风檐展书读,古道照颜色。

南怀瑾:诸葛亮《诫子书》

![[转载]南怀瑾老师讲诸葛亮《诫子书》 [转载]南怀瑾老师讲诸葛亮《诫子书》](/pic/50538289864056.jpeg) 南怀瑾:

南怀瑾:

儒家的学问“大学之道在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣”。《大学》的第一步,就是教子弟后辈,先学止静的功夫。

所以我几十年提倡诸葛亮的《诫子书》,诸葛亮不是道家,完全是儒家。他一生的学问精神,就是他那一封给儿子的信。他自己在前方,做宰相带兵,对儿子的教育是一封信。我几十年来讲了多少次!你们有谁完全可以背得出来?

这是我一二十岁背来的,用了一辈子了,“险躁则不能理性”,怎么叫险呢?偷巧,听一点认为都懂了,都是冒险、偷巧来的,心浮气躁,不宁静,修养不够。诸葛亮教儿子,不可犯这个“险”字。躁也是不能理性,明心见性的学问你做不到,心性修养也做不好,不能靠冒险偷巧的,要做大事必须照规矩来,不能蹦蹦跳跳地玩聪明,以为学问多了,这都不对。这个“躁”是足字旁,跳起来、虚浮。他对儿子说的都是严重的教育问题、修养问题。

“年与时驰”,他说年龄跟着时间一下就跑掉了,人就老化了;时间像马一样跑过去,光阴把握不住的。

唐人的诗“少壮不努力,老大徒伤悲”,就是根据他这个观念来的。我教大学、中央军校、陆军大学时,第一堂课一定要他们背这个,这是中国文化儒家、道家教育的宗旨。我现在还能背出来给你们听,我以为大家叫我老师,你们男女老幼总有一个背得来!想不到全体打零分,很丢人。我的书上多少次提到啊,再背背看,你们都做记录了。

诸葛亮是东汉末期的人,他的文章简单、明了、清楚。最后晋兵司马炎的部队打过来,四川亡了。他的儿子诸葛瞻绝不投降,所以一门忠烈。他的孙子也是跟着父亲自杀的,三代忠孝。当然另外留下旁支的小孩,诸葛亮还是有后人的。他的教育是文武双全。

一百多年来我们国家教育没有目标,请问中国今天负责教育的人,教育目标是什么?政治意识不是教育目标耶!国家民族整个的教育,十三亿人的后代,民族的精神在哪里啊?什么三民主义、什么主义,那只是一个方法论耶。现在教育变成赚钱了,要自己的孩子考名校,这是什么教育啊!

诸葛亮这一篇短信《诫子书》,是中国儒家教育目标的浓缩,很清楚啊。开头“夫君子之行,静以修身,俭以养德,非澹泊无以明志,非宁静无以致远”,就是我们国家民族教育的宗旨,教育的方向,教育的目标。先说如何做一个人,再谈事业。诸葛亮的儿子受的是这种教育,战斗打到最后没有办法支撑了,战死为止,绝不投降。这种文武双全忠义之举,就是受这种教育造就的。

所以古人又有一句名言说:“但在流传不在多”。比如诸葛亮的一生,并不以文章盖世,当然是他的功业盖过了他的文章。而他的文章只有两篇《出师表》,不为文学而文学的写作,却成为千古名著,不但前无古人,也可以说是后无来者,可以永远流传下去。他的文学修养这样高,并没有想成为一个文学家。从这一点我们可以看到,一个事业成功的人,往往才具很高,如用之于文学,一定也会成为一个成功的文学家。文章、道德、事功,本难兼备,责人不必太苛。

诸葛亮除了《出师表》外,留下来的都是短简,文体内容精炼得很,一如他处世的简单谨慎,几句话,问题就解决了。看他的传记里,孙权送他东西,他回信不过五六句话,把意思表达得非常清楚,就这么解决了。

这一篇《诫子书》,也充分表达了他的儒家思想的修养。所以后人讲养性修身的道理,老实说都没有跳出诸葛亮的手掌心。后人把诸葛亮这封信上的思想,换上一件衣服,变成儒家的。所以这封信是非常有名的著作。他以这种文字说理,文学的境界非常高,组织非常美妙,都是对仗工整的句子。作诗的时候,春花对秋月,大陆对长空,很容易对,最怕是学术性、思想性的东西,对起来是很难的。结果,诸葛亮把这种思想文学化。后来的八股文也是这样,先把题目标好,所谓破题,就是把主题的思想内涵的重心先表达出来。他教儿子以“静”来做学问,以“俭”修身,俭不只是节省用钱;自己的身体、精神也要保养,简单明了,一切干净利落,就是这个“俭”字。

“非澹泊无以明志”,就是养德方面;“非宁静无以致远”,就是修身治学方面;“夫学须静也,才须学也。”是求学的道理;心境要宁静才能求学,才能要靠学问培养出来,有天才而没有学问修养,我们在孔子思想里也说过的,“学而不思,思而不学”

的论点,和“才须学也”的道理是一样的。

“非学无以广才”,纵然是天才,如没有学问,也不是伟大的天才。所以有天才,还要有广博的学问。学问哪里来的?求学来的,“非静无以成学”。连贯的层次,连续性的对仗句子。

“慆慢则不能研精”,“慢”也就是“骄傲”的这个“骄”字。讲到这个“骄”字很有意思,我们中国人的修养,力戒骄傲,一点不敢骄傲。而且骄傲两个字是分开用的:没有内容而自以为了不起是骄,有内容而看不起人为傲,后来连起来使用为骄傲。而中国文化的修养,不管有多大的学问、多大权威,一骄傲就失败。孔子在《论语》中提到“如有周公之才之美,使骄且吝,其余不足观也已。”一个人即使有周公的才学,有周公的成就,假使他犯了骄傲,和很吝啬不爱人的毛病,这个人就免谈了。

我们中国人力戒骄傲,现在外国文化一来,“我有了他真值得骄傲”这类的话就非常流行,视骄傲为好事,这是根据外国文字翻译错了,把骄傲当成好事。照中国文化规规矩矩翻译,应该是“欣慰”就对了。这是几十年来翻译过来的东西,将错就错,积非成是,一下子没办法改的地方。但是将来维护我们中国文化的传统精神,是要想办法的。有许多东西,都要慢慢改,转移这个社会风气才是对的。这是说到慆慢所引出来的。

再回到本文“慆慢则不能研精”,就是自满,慢就是自以为对。主观太强,那么求学问就不能研精。“险躁则不能理性”,为什么用“险躁”?人做事情,都喜欢占便宜走捷径,走捷径的事就会行险侥幸,这是最容易犯的毛病。尤其是年轻人,暴躁、急性子,就不会理性。

“年与时驰,意与日去”,这个地方,有些本子是“志”字,而不是“意”字,大概“意”才对,还是把它改过来。--年龄跟着时间过去了,三十一岁就不是三十岁的讲法,三十二岁也不同于三十一岁了。人的思想跟着年龄在变。“遂成枯落,多不接世。悲守穷庐,将复何及!”少年不努力,等到中年后悔,已经没有法子了。

看诸葛亮这篇《诫子书》,同他作人的风格一样,什么东西都简单明了。这道理用于为政,就是孔子所说的“简”;用以持身,就是本文所说的“俭”。但是文学的修养,只是学问的一种附庸,这是作学问要特别注意的。由历史文化谈到诸葛亮的学养,到此告一段落。

“非澹泊无以明志,非宁静无以致远”,求学问的道理,先要把自己的思想情绪学会淡化,甘于寂寞,甘于淡泊,要安静。你天天要去玩,欲望太多,卡拉OK呀,交男朋友啊,交女朋友啊,耽误很多时间的。求学是非宁静无以致远。

“夫学须静也”,学问要宁静。“才须学也”,才能是靠学问培养的。“非学无以广才,非静无以成学。”诸葛亮一辈子写的信都是几句,很简单,所以诸葛亮的一生只有两篇大文章哦,就是万古流传的《(前、后)出师表》。他文学水平非常高,写的信简单扼要,有时候只三句话,包含了很多。

“慆慢则不能研精,险躁则不能理性”,“慆慢”,傲慢,“慆”,自己得少为足,有一点点懂就认为了不起了,然后傲慢,看不起别人了,这样求学没有用啊,不能研精,不能深入了。“险躁”,心里蹦蹦跳跳的,情绪很乱,则不能理性,不能养静。这句话讲做学问。

然后下面告诫儿子的话,“年与时驰,意与日去”,年龄一年一年长大了,时间溜走了,时间像车子一样,跑过去很快很快。“意与日去”,我们的意志、思想随着年龄大了会懒,堕落,勇气没有了。这八个字非常重要!

他告诫“遂成枯落,悲叹穷庐,将复何及也”。他说如果你犯了这个毛病,一天偷懒,以上的告诫你做不到,随着年岁老大,“遂成枯落”,永远就是这个程度了!年纪大了才后悔,“悲叹穷庐”,少年不努力,老大徒伤悲啊!有屁的用啊!“将复何及也”,那个时候都来不及啦!

这是诸葛亮告诫儿子的一封信,简单明了,一辈子都适用。所以诸葛亮的一生,你看虽然帮助刘备建立一个国家,当宰相,他始终是“澹泊宁静”四个字,是他的学问修养。他死了以后,现在是万古一人,大家都想学他。他的学问是宁静来的,所以知识分子要学他。

《国学与中国文化》

南怀瑾学剑不成,看花

说了许多的道话及医话,使我想起少年时代的一桩事,那时我们看到了许多剑仙侠客的故事,一心想学剑。

后来听说杭州西湖城隍山有一个道人是剑仙,就万分决心地去求道学剑了。经过多次拜访,终于见到了这位仙风道骨的长者。

但是他不承认有道,更不承认是剑仙,又经过许久的谈话,他对我说:欲要学剑,先回家去练手腕劈刺一百天,练好后再在一间黑屋中,点一支香,用手执剑用腕力将香劈开成两片,香头不熄,然后再……

听他如此说来,心想劈一辈子,也不一定能学会剑,至于剑仙,更加当不成了,只好放弃不学。

道人反问会不会看花,当然会看,这不是多余一问吗?

“不然”,道人说,“普通人看花,聚精会神,将自己的精气神,都倾泻到花上去了,会看花的人,只是半虚着眼,似似乎乎的,反将花的精气神,吸收到自己身中来了。”

吸收了一切的植物花草的生力,借着练神成气,还精返本,这就是道人语重心长的修道法。