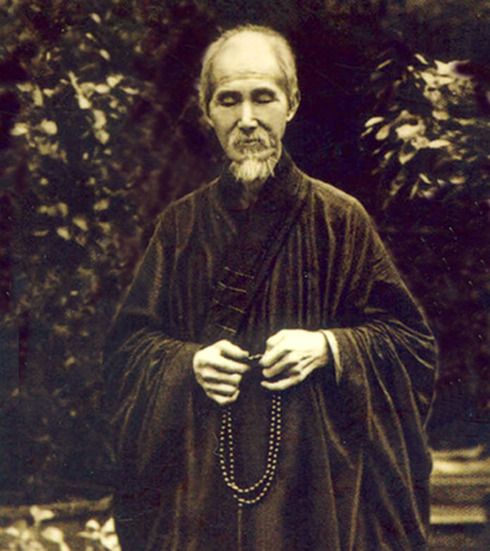

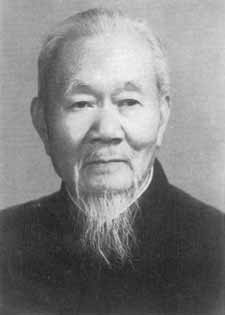

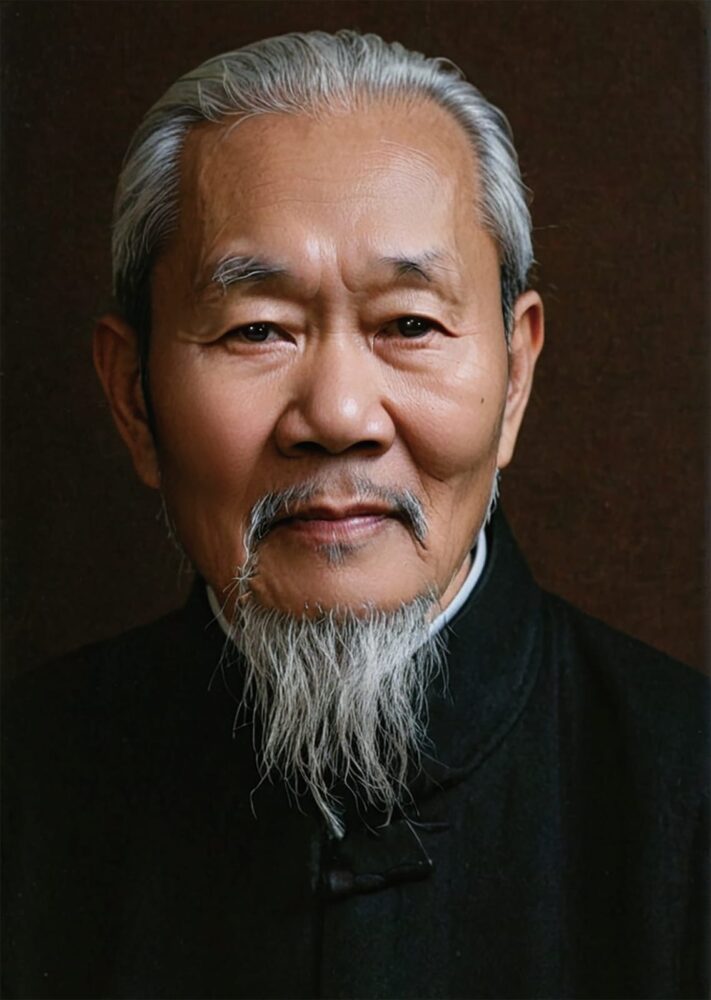

佘雷居士,业医,浙江平湖人,上海佛教界知名老居士。一生精研佛学,虔诚修持。一九四七年,范古农居士创办法相学社,佘雷居士为发起人之一。一九五三年,曾任上海第八届佛教居士林副林长。于一九九六年八月十八日下午二时四十五分,在念佛声中刹那之间安然往生。神态安详,面容如生。(无疾而终。)单独火化时,出现彩色坚固子与舍利花,具有光明。

佘雷老居士德高望重,通达法相,契悟本性,曾得程公印可。晚年皈心净土,信愿具足,行解相应,勤诵弥陀,一心不乱。常开导后学:“值此末法时期,信愿念佛,往生净土尤为重要,时节因缘耳。”又云:“净土法门之成就,重在信愿,谛信无疑,唯佛是念,临终决定往生矣。”佘老于圆寂之前,又再三教诲:“修行人在活着时即应当‘死去’。(死去——指生死缘心息灭。)觉了本源,空中行步,始谓真修行,幸勿蹉跎岁月,辜负此生也,勉之勉之。”此诚佘老大善知识之悲心也,普愿佛门同仁,真实发心,真实行持,共赴莲池,同生极乐。

古德云:“不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香。”又云:“发菩提心,证菩提果。”综观程公、佘老二位大德,毕生之殊胜成就,实堪称近代居士中希有之楷模与明师,真正可谓:上求佛道,下度众生矣。

菩萨戒弟子 陈妙丽拜撰

一九九七年农历丁丑年十二月初八日于上海

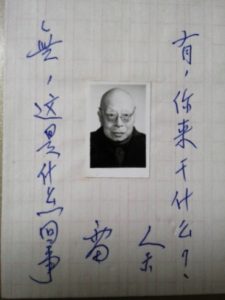

先师佘雷赠给夕阳老师的亲笔题字照片

佘雷居士的舍利

佘老的极乐园

我记得佘老二十年前跟我聊起他的往事,他跟我讲,他说70年代中期,那个时候还很少有人信仰宗教,要找一本宗教的书、佛教的书都很难。那个时候佘老差不多已经退休了,六十几岁的人了。有一次,佘师母乘火车到外地去走亲戚了,佘老就大概有一个礼拜的时间一个人在家。当然,佘老是一个做不来饭的人,他从不做饭,做不来。然后,师母就和我讲,她说佘老那一个礼拜就造反了,怎么造反呢?因为师母不在家,女主人不在,所以佘老隔三岔五的过个一两天就呼朋唤友到家里来,那些平时不太好意思来的人,佘老打个电话就都来了。来了以后围了一桌子,五六个人都是佘老的老朋友,他们从解放前就已经是朋友了,是二三十年的老朋友了,甚至更久。他们学佛都是从解放前就开始学了,密宗啊、禅宗啊、净土宗啊,所以都是些老朋友、老老朋友了。其中一两个甚至从外地赶过来,佘老打电话让他们来,“过来,今天家里没人管,你们来好了。”来了以后,佘老当然是做不来饭的。那个时候70年代,大家的工资都很低,也没有钱到外面上饭店什么的,一桌子人怎么办呢?佘老就去外面商店里买点罐头,有荤有素,吃罐头,下面条。这一圈人坐了一桌子,大家从中午吃到晚上,吃好长时间,一顿饭可以吃几个钟头,就一边吃罐头、吃面条,一边喝喝茶,一边就大家一起聊这个佛教。

佘老跟我提起当年的这些事,他还觉得很有趣,佘师母一个礼拜回来后就批评他,这一个礼拜造反了,天天喊人来吃饭。佘老就把这件事当成一个有趣的回忆,说给我听,也挺好玩的。所以当一个人变得在一件事情上很感兴趣的时候,无论环境是怎么样、时代是怎么样,你总能找到一些情投意合的人——跟你一样有相同兴趣爱好的人。佘老的这群信佛的朋友,甚至有人从外地过来,来吃这顿饭,就是为了大家聊聊,见个面。

所以一个智能型的人,他们似乎总能在自己的生活里形成一个小圈子,他会立刻敏锐地嗅到你是不是属于他,他在一大群人里面立刻会找到那个适合他的人,那个有共同情趣爱好的人,那个有共同话题的人。很快,他就会形成一个谈笑有鸿儒,往来无白丁的小圈子。他们在这个小圈子里创造他们的天堂,他们在小圈子里其实玩的很开心,非常好。就像陶渊明一样,“采菊东篱下,悠然见南山”。即使世界上都是尔虞我诈,即使官场上全是迎奉拍马,跟他无关,他不要做官,他把官都辞掉了,回乡务农,而且有一帮朋友。陶渊明有很多朋友,很多是禅宗的禅师,有很多禅师非常非常器重陶渊明,甚至有禅师写信给陶渊明劝他出家,他都没有去,因为何必要出家。陶渊明后来自己说,我在这活的很好,我有很多朋友,我为什么要去出家。所以他在那个时代,他在他的环境里面,依然活出了他的天堂,这就是一个道家的人。或者我们这样讲,这就是一个有智能型倾向的人的存在方式。他不强烈,他总是走那条能走得通的路,他并不会像耶稣那样非要走过去,这条路明明不通,他还非要往前走。这种智能型的人不会,他总是会绕开,他一看此路不通,哦!非常好非常好,我绕着走。他就绕开前面那个障碍,走另一条路。为什么不?why not?这个是智慧的眼光,他一定会绕开前面的障碍。

他在他的圈子里,开始接引那些适合他的人——那些鸿儒、那些朋友,他们在谈笑中在相互的学习,他们并不是在聊天,说一些没有意义的话,不是。这些鸿儒,这些差不多在智能上对等的人,他们在进行智慧的碰撞,在这种碰撞中双方都能获得一些滋养,他们实际上是在学习,你从我身上学习,而我从你身上学习。他们并没有像这篇《庄子》里讲的,好像这么的悲切,好像道路都是荆棘,要刺伤我的双脚,算了吧,你不要在人们的面前宣扬你的品德等等,好像讲的非常的悲戚,没有。实际上,一个真正的智者,即使在一个黑暗的环境下也不会悲戚,他一样会玩得很开心。就像佘老那样,他玩得很开心,即使他知道一个礼拜以后佘师母回来一定会批评他,把家里弄得乱七八糟。

而这种状态,即使在没人的情况下,对于一个智者来说,他依然能够持续。也许众人只能理解你在一个非常happy的环境里、非常热闹的环境里,你能够保持一个欢乐,保持一个高状态,你也许已经很难理解,对于一个智慧型的人,他可以关起门来,可以跟三五好友在一起的时候,可以保持这种高状态。这种状态对于现代人来说已经很难得了。

我对现代人的一个观察是,现代人几乎很少很少有人能够像佘老这样了。你看看你周围的朋友,他们大多数都是人脉关系的朋友,你真的有亲密伙伴吗?很少很少。也许五六十年代的人,60后、70后的人还有一些所谓的亲密伙伴,但是80后、90后几乎没有了已经,我可以这样说,几乎没有了。人们的朋友仅仅是非常淡的朋友,或者说仅仅是一种人脉关系——吃喝的朋友、点头的朋友。像60后、70后这样的所谓的亲密的朋友,对于现代人来说,几乎已经没有了。

你无法吸引到这样亲密的朋友,这有两个原因。一个是这个时代非常的浮躁,能够沉潜下去的人不多了,也就是真正的鸿儒已经不多了。但不多,并不意味着没有,还是有的,民间其实是有高人的,还是有的。据我知道,据我耳闻,就有一些非常聪明的人存在,非常聪明的人还是有的,这个世界实际上是不会缺少聪明人的,但由于时代的浮躁,沉潜下去的人变得更少,那些鸿儒变得更少了,但不是完全没有。第二个原因,是因为你还没有完全沉潜下去,如果你变得深挚,你变得在一件事情上,这件事情也许是宗教,也许是灵性,也许是音乐,也许是绘画、雕塑,也许是任何事情,也许仅仅是驴友,行走,任何一件事情,只要你变得沉潜下去,沉潜的够深,你忽然发现,你身边还有些志同道合的人。这种志同道合的人其实是有的,但你必须在一个方向上走得够深,你才能找到他们,因为他们在那个深度上,你没有达到那个深度你是碰不到他们的,他们也懒得跟那些没有达到的人交往,他们没有共同语言。所以首先你必须达到那个深度,你就会找到差不多深度的人,还是有的,不会没有,我保证是有的。就像佘老一样,他一定会找到跟他匹配的人,即使那个人是年龄上极不匹配的。我跟佘老相差了大概有六七十年,年龄并不是问题,但是我跟佘老很有话题好聊,我每次到他家去,会一直和他聊下去,所以你还是能碰到一些人。

你碰到那些人的更重要的一个前提条件是,在你一个人的时候,在你独处的时候,你是否依然能够保持这个高度。人们总是在热闹的环境里也许能够保持一个高度,人们总是在外缘的条件下能够保持一个高度,但是一旦所有的外缘都撤去以后,你的高度就掉落了。

你可以尝试一下。当你从一个美丽的环境里闭上门、闭上窗,回到你的房间,也许一小时之内你还是高亢的,但是再经过一小时,你就变得低落了,经过两个小时,经过三个小时,你就变得昏沉了。在没有环境的推动下,你很容易向下滑,很容易向下掉,这就是一个最大的问题,这其实是一个最最重要的问题。因为实际上一个人百分之七八十的时间是跟你自己在一起的,你跟他人在一起的时间是不多的,百分之二三十,而百分之八十的时间你是跟你这么一个单独的存在在一起的,所以当你变的单独,你还能保持你的高度吗?我这里指的高度是什么?我这里指的高度是,当你单独的时候,你还能调素琴、阅金经吗?你还能自得其乐吗?你还能变得享受在其中吗?

我记得克里希那穆提曾经讲过一句话,他说:当你放眼看现代世界的人,你会发现他们完全无法从所谓的娱乐里面走出来,他们周围必须有娱乐活动。无论是唱歌、跳舞、游戏、音乐、电视,他必须要有一个东西开着,他没法把电视机关掉,没法把音乐关掉,没法把网页关掉,不行。如果全部关掉了,他就觉得一下子好像无所适从,空落落了,寂寞了,无聊了,忽然他就被一种无聊笼罩在里面。他必须打开音乐,打开电脑,打开所谓的娱乐,即使在一个人的时候,他必须要有一些娱乐的东西。但是克里希那穆提讲“你有否尝试过一个人坐在一棵树下,没有音乐,没有别的任何东西,只是坐在那而看着你自己的思想呢?当你在这样做的时候,你也许会着迷于它。”

克里希那穆提曾经坐在一棵树下一整天而忘记了吃喝。但是请你不要按字面的理解去这样做。你如果按字面的理解,坐在一棵树下,然后看着你的思想,你立刻会聚焦,立刻会封闭,你不会觉得享受其中,你会觉得越来越封闭在其中,越来越灰暗。因为你并不了解克里希那穆提所谓的“看”是指什么意思。他的看跟我们普通所谓的看是很不一样的,他在全观当中。他的看是什么?克氏曾经用一个词来形容,他说他的看是一种全神贯注。但是我觉得这个词还不够形容这个看,我觉得更恰当的形容是:你的看必须富有激情——全然的激情。这种激情就好像你身边有朋友,有鸿儒在调素琴、阅金经一样。你一个人的时候,依然有这样的激情,你忽然有一种在音乐高潮当中的情感,即使现在没有音乐,即使现在没有任何外在的东西来刺激你、来挑起你,你依然是全然的高亢的,但这种高亢里面没有激动,没有high的成分。

这就好像一个作家在全神贯注的写着他的小说一样,他八个小时能够连续的写下去,而且不感觉到累,不感觉到时间的流逝。当他一整天全部把想说的话写完的时候,他会感觉到释然跟开心。你在做一件你感兴趣的事,而且充满了热情,所以即使在你八小时只是伏案在写的时候,你都感觉到享受其中。当一个人能够做到在独处的时候,充满全然的爱,你可以把这种激情称为一种全然的爱、一种享受的爱,他不是爱某一个人、爱某一朵花、爱某一种音乐、爱某一种外在的东西,不是的,他只是全然的激情或者说全然的爱,都可以,随便你用哪个词都可以。

即使在一个人的时候,他依然保持住这种全然的爱,他的这种品质,如果维持的够久,将不得不吸引外在的人和事,即使你把门跟窗全都封起来,也会有人来敲你的门,那个相应的人、那个鸿儒、那个能跟你对应的人会自动来到你的门口。所以有人问我,他说:“我自从冥想以后,自从我的冥想越来越深、越来越令我神醉令我享受以后,为什么我原来的朋友都没了?”因为他们在更新换代,你原来那些朋友已经不能跟你匹配了,所以他们开始退去了,离你而去了。如果你在你的高度里变得够深的话,新的朋友就会来。如果你的高度够稳定够深,新的朋友很快会来,会有些新的人、会有些新的事物、会有些新的环境出现在你的身边。所以外在并不是需要担忧的地方,外在没有什么好担忧的。一个智者,一个像接舆这样的人,丝毫都不担忧外在会找不到朋友,他甚至会关上门,不让你们来,但是一样会有人来,挡不住的来。

所以真正的问题还是你,你的内在能否一直达到那个高度。据说在印度有一个词叫“satchitananda。sat指存在, chit意味着意识的本源、空性,ananda意味着喜乐。但是空性是容易的,你可以经验到那个空性,这并没有太大的困难,但喜乐却没有那么容易。你达到了意识的空,但你却还没有喜乐,达到意识空性的人其实是有的,有很多,但是同时达到喜乐的人却不多。为什么会这样?因为你的空性没有强度,你的空性还太浅,你只是稍微的碰触了一下空性的表面,你几乎是浅尝即止的碰到了祂。你如果在你的无限的经验里、在你空性的经验里变得沉醉,那个喜乐那个强度就来了,但祂一定是花时间的,你需要更深的走进去,需要花时间沉浸在其中,然后那个强度就来了。

那个强度意味着某种激情,而空性是宁静的。所以这是一个非常奇妙的现象,一个宁静的意识却有着无限强度的激情,而一个有激情的人却是安静的,他非常单独和安静。但只要他一张口,就能迸发出诗意,因为他内在有激情,他只要欢笑就能够让所有身边的人感觉到快乐,因为他内在有激情。

这就是现在要真正深入的地方。也许你很羡慕佘老有这么多的朋友,甚至有人从外地赶过来陪他聊天,为什么别人会特别愿意,甚至坐火车到上海来,陪他聊一、两天。因为每当人们靠近佘老的时候,就感觉到了某种激情和快乐,他内在的这种宁静的快乐始终存在,从未曾消退过,从未曾削弱过。我每次到佘老家,我都能够感觉到一走进房间,里面的气氛跟外面的气氛完全不一样,这个并不是我吹牛啊,所有佘老的其他学生都有同感。佘老圆寂以后,过了大概两、三个月以后,再走到那个房间里那股感觉就没有了,这个是我亲身经验过的。佘老圆寂以后,大概三、四个月以后,我再去看佘师母的时候,房间里面那种感觉就没了。但佘老还在的时候,他还活着的时候,我走进他房间立刻感觉不一样。

你知道他的家是非常简陋的,他的家是在马路边上,而且是一个小矮平房,由于地基下沉的关系,已经沉到比马路的水平面还要低一点,所以他的房间光线不好,24小时都可以听到窗边有自行车骑过去的声音,有汽车开过去的声音,那个环境实际上是非常不好的。他并没有住在高档小区里面,没有,他住的地方实际上是非常糟糕的一个地方,延安路高架旁边,而且几乎是一个贫民窟的区域,他那个区域属于贫民窟。所以他住的地方真的是很差,非常差,如果我不跟你讲,你很难想象他住在马路边上,他那个房子。佘老家是没有厨房的,因为那个房子几乎像临时房一样,非常差的房子,他必须走出家门,到对面一个搭出来的小房间做厨房用,而且那个厨房是共用厨房,三、四家人家共用的,在房子的对面,可见环境是非常差的。但是佘老家从来不缺人,他家每天都有人去——不认识的人、认识的人,天天有人去,晚上都有人去。

每当我走进佘老的房间,我都感觉里面就好像是净土一样,即使我现在讲起这些往事我都感觉到激动。我的脑海里至今为止能够闻到那个房间里的味道,属于佘老的味道,属于净土的味道。我在他的房间里,曾经有两次在跟他谈话的时候,忽然房间里飘出一阵香味,那个香味从房顶上飘下来的,他的房间里没有烧香,却有一股香味从房顶上飘下来。佘老说:“是因为我们谈话的时候,也许有天人在撒花吧”。我不知道是不是这样,但我相信是这样。

他的房间里堆满了箱子,他是一个九十岁的老人,没有任何新的家具。你知道过去解放前的人用的那种樟木箱吗?他的房间里面沿墙壁堆满了大概十几个这样的樟木箱——很老、很旧、很破的箱子。在一个小房间里放了两张床,一张是佘老睡的单人床,一张是佘师母跟她外孙女睡的双人床。两张床在那么多箱子中间还放了一个火炉,因为冬天的时候他需要烧煤,是一个煤球炉,还放了一张吃饭的桌子。那个房间大概顶多只有十几个平方,可想而知剩下能走路的地方大概只有两到三个平方。那么小的地方,在马路边上,房间里又昏又暗,因为房间的高度低,比马路都低,已经下沉了,而就这么一个地方,每天有人去。我一个礼拜会去四到五次,有时候晚上的时候我想起来要跟佘老讲些什么话,我就立刻乘车去了,天天有人去。我晚上去的时候,佘老家有时候还有人在。

空性和极乐

为什么那么多人要到佘老那儿去?如果你走进过他的房间,如果你跟他谈过话,你就会知道为什么,他的宁静中保持着激情,他的祥和中有强烈的爱,以至于那个空气都会感觉不一样。这就是一个人证悟的深度,他的证悟使他的空性里面充满了喜悦。他不是单纯的空性、枯燥乏味的空性,不是,他的空性里有旋律,他的空性里有音乐。也许爱这个词已经变的太滥,所以你可以用其他词来替代它。他的空性真的有音乐,以至于他根本用不着外在的音乐、外在的刺激,他安静的坐在那儿,他都会感觉到美好。

你有没有感觉到,你有的时候偶尔有那么一、两次,你安静的坐在那儿的时候,你感觉到无限的美好,连整个身体都是美好的,而你无法持续太久,但佘老可以,他的整个人即使睡着了都是美好的。这需要多么深的深度,这需要多久的在空性中的沉浸。所以佘老曾经跟我讲过一句话,他说:“你不要以为一个人了悟空性有什么了不起,了悟空性并不难,但是证到比较难。”也就是你证到那个空性的喜悦比较难,祂需要多年的沉浸。刚开始的了悟,好像仅仅是打开了一扇门,你看到里面是空的,仅仅是这样。但是你还没有品味到那个空的味道,你只是看到,你没有品味,你没有品味到那个空性全然的神醉和喜悦,你没有品味到。当你品味到的时候,你的整个人格都变了,你变得能够像佘老那样,即使他在的地方,连他周围的空气都变得甜美,即使你听到他的声音,你都会感觉到甜美,这就是一个人证到的深度。

所以为什么印度瑜伽里面讲,每一个圣者都是诗人。他不可能不变成诗人,一旦他有了深度,他一定会变得诗意。也许你并不是诗意,也许你只是像佘老那样,他从不写诗,但他身上的气氛会让你感觉到愿意亲和他,愿意跟他在一起。即使他那个房子又破又烂又小,你也愿意去,你说不出为什么,你就是愿意去。他并没有吸引你,他并没有给你钱,他并没有送你东西,他甚至很少招待别人吃啊喝的,但人们还是要去。他只是随意的跟你聊天,他并没有像我现在这样还要讲讲庄子啊、老子啊,他什么都不讲,他只是随意的聊天。忽然,他内在的某些令你向往的东西就击中你了,一个人内在的品质一定会影响另一个人,这就是他的深度。

这种深度显然不可能一天两天来实现,他经过了多少年,他经过了几十年,二、三十年他到达了这样的深度。如果你有这样的深度,那么无论你在那儿,那个地方都会变成天堂,所有的天子都会来到你的房间,那些天上的天子会在房顶上给你撒花,那些人间的天子会一天24小时来敲你的门,你一定会碰到你的鸿儒——无论是人间的还是天上的。所以,首先你自己先必须达到那个深度,达到那个空性跟喜乐合一的深度,然后其他的一切就都会有了。

——摘自《庄子耳语》020 夕阳 著

圣露活佛

圣露活佛