汉娜·阿伦特 :

邪恶能够得逞,绝不是靠一两个人的伎俩。

一定是成千上万人合力的结果:

是他们的“协助”或沉默,为作恶之人铺好了台阶!

汉娜·阿伦特 :

邪恶能够得逞,绝不是靠一两个人的伎俩。

一定是成千上万人合力的结果:

是他们的“协助”或沉默,为作恶之人铺好了台阶!

卡尔·荣格:

如果一个人在思考方面是优异的,

那么在情感方面,

他就肯定不会出众。

因为,你不可能在同一时间完成两件事。

撒切尔夫人:

注意你的思想,因为它将变成言辞;

注意你的言辞,因为它将变成行动;

注意你的行动,因为它将变成习惯;

注意你的习惯,因为它将变成性格;

注意你的性格,因为它将决定你的命运。

文章来自网络

文殊除淫语咒

kuli-kuli-tena,yudho-yudho-tena,duho-duho-tena,

古利古利 dei那,尤do 尤do dei那, 度ho 度ho dei那,

kyuta-kyuta-tena,namito-namito-tena,

giu达 giu达 dei那,那米抖 那米抖 dei那,

kyutaho-kyutaho-tena,yuśu-yuśu-tena,

giu达ho giu达ho dei那,尤xu 尤xu dei那,

yamina-yamina-tena,duhota kyutata svaha.

亚米那 亚米那 dei那,都ho达 giu达达 梭哈.

此咒出自《七佛八菩薩所說大陀羅尼神經‧卷二》,《大正藏》第二十一冊頁543上、545上。

─或見《陀羅尼雜集‧卷二》,《大正藏》第二十一冊頁586上。

─或見《文殊菩薩獻佛陀羅尼名烏蘇吒》,《大正藏》第二十冊頁778上。

時佛勒阿難。為未來沒苦眾生。廣宣流布。時文殊菩薩先說偈言

一切眾生類 迴沒婬鬼界

無能覺之者 唯我能救拔

永斷生死本 普處寂滅樂

我文殊師利。今欲說神咒。拔濟諸眾生。除其婬欲本。有名烏穌吒(晉言usota)。除婬欲,卻我慢。

句梨句梨-帝那‧

憂拙憂拙-帝那‧

度呼度呼-帝那‧

究吒究吒-帝那‧

若蜜都若蜜都-帝那‧

究吒呼究吒呼-帝那‧

憂守憂守-帝那‧

耶蜜若耶蜜若-帝那‧

度呼吒-究吒多‧

莎呵‧

誦咒三遍結縷。作七結繫腳。

是咒能令諸失心者,還得正念。滅婬欲火,心得清涼。除其我慢,滅結使火。三毒垢障,悉得消除。

若諸女人及善男子。精神處在無明重淵下。久處於生死,不能得出要。洄波生死流沒,溺婬欲海。莫能覺之者,莫知求出要。嗚呼甚可傷。

若善男子善女人。心得惺悟,還厭婬欲。應當與此陀羅尼咒,令其讀誦。

婬欲之火漸漸消滅。婬欲滅已,慢心自滅。慢心滅已,其心則定。其心定已,結使則滅。結使滅已,心得解脫。心解脫已,即得道果。

是則名為大神咒力。誠諦不虛,神力如是。

斷酒五辛,七七四十九日。諸不淨肉,悉不得食。

若男子行者,九九八十一日。若女人行者,七七四十九日。復晝夜六時,勤心讀誦。燒黑沈水、白旃檀香。散華供養十方諸佛。六時讀誦,曾不廢忘。日數足已,結使即滅。其心泰然,無復婬欲。

當深生欣躍,自發慶幸。今我遭遇,大聖神力。此身宜至佛身。不懼淪溺。如是淨心念念信向。斷諸惡作,轉雜言論,離間之語。不念名利。如是日數足已。決定解脫。其心泰然。無復欲慢。

文章来自网络

《周易》有云:

君子藏器于身,待时而动。受人之辱,不动于色。察人之过,不扬于众。觉人之诈,不愤于言。水深不语,人稳不言。谋大事者,藏于心行于事。明者见危于无形。智者见祸于未生。

1:君子藏器于身,待时而动。

一个有才华的人,会把自己的才能隐藏起来,等到时机到的时候,再展现出来。

如果时机不到,过早展现只能成为一种祸害,会引起不必要的麻烦。太过锋芒毕露不是好事,想发挥才能也要看准时机。如果时机不对。那么就要学会隐藏起来,这就是“潜龙勿用”,不该你表现的时候,一定要像龙一样潜伏在水中。

孔子说:“时也命也”,一个人命运只有在合适的时机里,才会有改变。

2:受人之辱,不动于色。

一个人受到了侮辱,受到了不尊重,不会表现出来,他不会情绪化。他知道如何安顿和收敛自己。这是一种极高的智慧和修养,他已不受情绪的控制。弱者才易怒如虎,强者总是平静如水。

3:察人之过,不扬于众。

一个优秀的人发现了别人的缺点和错误,不会到处宣扬。这是一种品德和修养。

如果把别人的缺点或错误到处宣扬,那么君子就变成了小人。所以,真正的君子,他们会考虑别人的感受,不会把别人不好的一面拿来宣扬,而小人就做不到这一点。

4:觉人之诈,不愤于言。

一个人发现对方耍心眼,使用奸计,不会愤而直接说出来。

因为他懂得思考,而不是先表现出愤怒。他不会急着与人冲突,而是思考如何能更好的解决问题,使双方共赢,皆大欢喜。

5:水深不语,人稳不言。

如果水有一定的深度,你扔下一颗石子就没有那么大声音。一个有实力的人,不会轻易开口。往往隐藏在人群中那个保持安静的人,才是真正的高手。优秀的人懂得收敛锋芒,知敬畏,时刻注意自己的言行。而半瓶子醋的人,往往自视甚高,口气巨大。

6:谋大事者,藏于心行于事。

真正能做大事的人,往往把自己的心事隐藏起来,隐藏自己,不会去到处宣扬,而是去默默行动,行胜于言。

7:明者见危于无形。

真正有智慧的人,往往能够发现无形中隐藏的危险。

他们往往能够提前防范,未雨绸缪,这正是君子不立于危墙的做法,他们有着先见之明,先知先觉。

8:智者见祸于未生。

有智慧的人,往往祸事还没有发生的时候,他就已经预知了。

因为,他洞察精微,参透天机,却不说破,所以能提前觉察到事情的端倪,并做出积极的应对措施,往往祸患发生之前,他就早已撤离了。而那些发现不了祸患的人,只能等待灾难的降临。

荣格:

一个人毕其一生的努力,就是在整合他自童年时代起,就已形成的性格。

往外张望的人,在做梦,向内审视的人,才是清醒的。

永远要像你不需要金钱那样的工作。

永远要像你不曾被伤害过那样的爱。

永远要像没有人在注视你那样的跳舞。

永远要像在天堂那样的生活。

—马克·吐温

物理学家 李斯·莫林:

当思想改变你的思想,那就是哲学;

当上帝改变你的思想,那就是信仰;

当事实改变你的思想,那就是科学。

真正影响并改变人类历史文明进程的是,伟大的思想和智慧。

当一个人既没有思想,又没有信仰,还罔顾事实的时候,

你一定要离他越远越好,不要浪费时间。

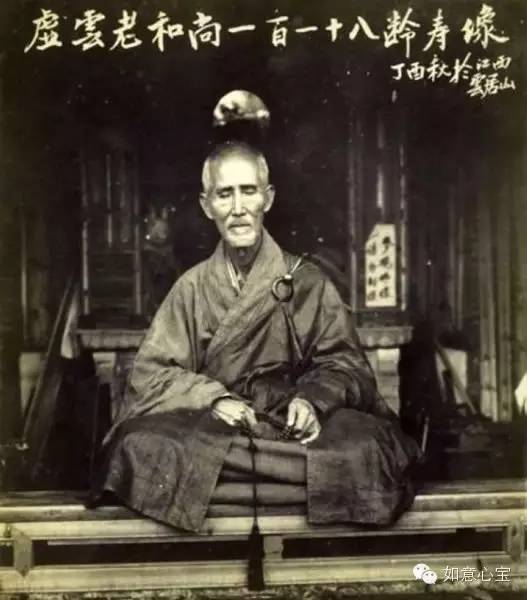

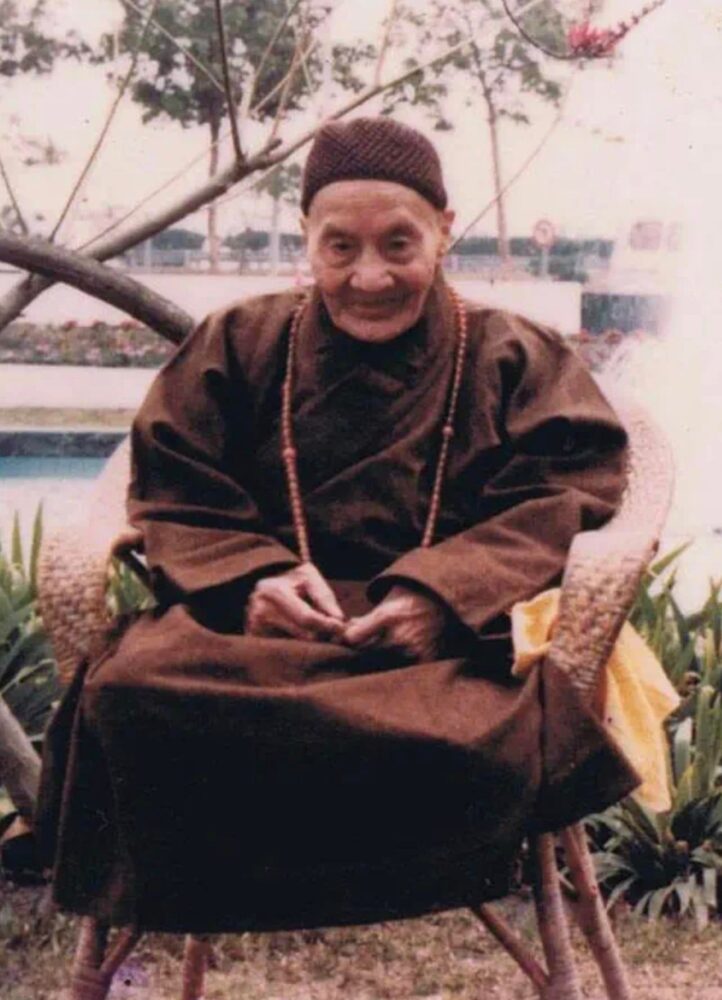

血泊中,112歲虛雲老和尚說:「不管你們怎麼打,我不死!」

我在雲居山,我看著虛雲老和尚啊,好象很容易,這安安靜靜的就跟睡著了一樣就斷了氣,看著沒有一點痛苦,這就是他呀,幾十年、百把年的修行,臨命終現瑞相。虛雲老和尚,人家把他軟禁了,他跟那些頭頭說:我犯什麼法?你這樣搞啊,我死不閉目!老和尚斷了氣,兩個眼睛是圓的,瞪起來了!這是金剛相;老和尚那個手啊,變成了兜羅綿手,跟佛的手一樣,我們這個手只能往里彎才能拿東西,他那手啊,翻過來也能拿東西,就跟棉花一樣,那就是說,他不是一般的人,兜羅綿手只有佛有,這是三十二相之一,那兩個眼睛是圓,他一生都是閉著眼睛,嘴呀,張的是圓的,因為他說過嘛,他說他死不閉目,這算有主宰呀!後來,大家勉勉強強的給他老人家化身,我也看見了,他除了一點灰,還有幾個大腿上的骨頭,其他的都是舍利。

雲門事變——虛雲老和尚慘遭軍警毒打,入定神遊兜率天宮內院(摘自《體光老和尚開示錄》 )

雲門事變,1951年大陸「鎮壓反革命」運動中,發生震驚世界的雲門寺僧受迫害之事件。1951年2月,其時適全國「鎮反」運動開始,有湖南某縣不良分子某等混入其中,湖南公-安局部門追至雲門,將其捉拿歸案。由是之故,遂引起乳源地方當局對雲門寺新老僧眾的懷疑,甚至誤傳雲門藏有軍械、電台。地方當局乃於夏曆二月二十四日派出百餘軍警,將寺院團團包圍。為搜尋軍械電台,所有殿堂房舍均經詳細搜查,一無所獲。此即海內外一時甚傳的「辛卯雲門事變」的開始。直至夏曆五月二十三日,京穗調查組至寺,一場鎮反擴大事件始告平息。

在雲門事變中,乳源地方當局派遣地方幹部及民兵百餘人包圍廣東曲江雲門寺。以該寺隱匿革命分子、窩藏軍械及金銀為由,拘禁殘殺僧人,非法佔領寺內,毀壞大殿屋瓦及佛祖金像、法器,並將監院明空及職事僧惟心、悟慧、真空、惟章等二十六名僧人擄去,酷刑逼供,有被打致死與折斷手臂者。又囚禁虛雲老和尚,並搜去其畢生珍貴著述。當時虛雲老和尚年已一百一十二歲,然而仍遭受軍警多次毒打,並斷絕飲食,全寺僧眾百餘人集中禁閉於禪堂者十八日,飲食睡眠均在其中,大小便有軍警看守,使清淨佛地變成了恐怖監獄。直到五月間「雲門事變」傳到韶州,大鑒寺僧人通知海內外同門,聯合營救。後來北京方面電令地方政-府嚴查,雲門之圍始解。另外佛源,覺民,寬度,法雲等為保護虛老及寺僧,毅然燃指供佛發願,秉受虛老慈命,不惜身命,赴京求助。在愛國將領陳銘樞(虛雲老和尚皈依弟子,時任大陸政-府中南局副主席)、民革主席李濟深(虛雲老和尚皈依弟子,時任大陸政-府副主席)、周恩來總理、葉劍英元帥(當時主政廣東)過問下,厄難最終得解。

1951年3月的時候,虛雲老和尚被單獨囚禁在一個房間里,門窗封閉,不給飲食,大小便也不許外出。日夜就只有一盞小燈,很暗,像地獄一樣。過了兩天,有十幾個大漢進來,逼老和尚交出黃金白銀及槍械,老和尚說沒有,他們就毒打老和尚。先用木棒,後來用鐵棍,打得老和尚頭上臉上身上都是血,肋骨折斷幾根,一邊打還一邊盤問。老和尚入定了,他們打得撲撲響,老和尚閉上眼睛,也不說話。這天連打了四次,他們以為老和尚快死了,便把老和尚摔到地上,然後和看守一起離開了。侍者等到晚上,把老和尚抱到床上。到了初五日,那幫人聽說老和尚沒死,就又來了,看到老和尚端坐在床上入定,他們更生氣了,用大木棍打他,把他拖下地,十幾個人用皮鞋踩,老和尚當時五竅流血,倒在血泊之中。他們以為老和尚這回肯定死了,便很得意地走了。到了夜晚,侍者又把老和尚抱到床上,老和尚任然端坐在那裡。到了初十的早晨,老和尚慢慢作吉祥臥躺下了,就像佛涅盤那樣,過了一天一夜,沒有動靜,侍者把燈草放在他的鼻孔試試他的呼吸,燈草絲毫不動,以為他老人家圓寂了,只是老和尚還有體溫,顏色也很怡然。兩位侍者守著,到了十六早晨,老和尚微微呻吟了一下,侍者見師還活著,十分驚喜,立即扶師起坐,並告以入定已八日整。老和尚答道:「我覺才數分鐘而已。」令侍者法雲「速執筆為我記錄,勿輕與人說,啓疑謗也」,老和尚緩緩地把神遊兜率天聽彌勒菩薩說法的事告訴了侍者法雲等人:

「余頃夢至兜率內院,莊嚴瑰麗,非世間有。見彌勒菩薩,在座上說法,聽者至眾。其中有十餘人,系宿識者。即江西海會寺志善和尚。天台山融鏡法師。歧山恆志公。百歲宮寶悟和尚。寶華山聖心和尚。讀體律師。金山觀心和尚。及紫柏尊者等。余合掌致敬,彼等指余坐東邊頭序第三空位。阿難尊者當維那,與余座靠近。聽彌勒菩薩講「唯心識定」。未竟,彌勒指謂余曰:‘你回去。’余曰:‘弟子業障深重。不願回去了。’彌勒曰:‘你業緣未了,必須回去。以後再來。’並示偈曰:

識智何分 波水一個 莫昧瓶盆 金無厚薄

性量三三 麻繩蝸角 疑成弓影 病惟去惑

凡身夢宅 幻無所著 知幻即離 離幻即覺

大覺圓明 鏡鑒森羅 空花凡聖 善惡安樂

悲願渡生 夢境斯作 劫業當頭 警惕普覺

苦海慈航 毋生退卻 蓮開泥水 端坐佛陀

‘以下還有多句。記不清了。尚另有開示。今不說。’(詳見虛雲老和尚年譜一八一及一八二頁)

幾天後,那幫人見老和尚仍然活著,感到很奇怪,心裡有些害怕。他們於是商量了一下,有一個領頭的人問侍者:「為什麼老傢伙打不死呢」。侍者回答說:「老和尚為眾生受苦,為你們消災,是打不死的,久後自知。」他們越發感到很害怕,從此不敢再向老和尚下毒手了。後來他們看到這件事搞大了,卻一無所獲,因為害怕洩漏風聲,所以繼續圍困雲門寺,並繼續搜查,不准出家人說話,不准外出,吃飯也受到限制和監視。過了一個多月,老和尚受了毒打,傷口發作了,病得越來越厲害,眼不能看,耳不能聽。那幫人看老和尚打不死嘛,也就只好作罷走了。

我看公-安局走了,我想看看虛老和尚去,老和尚在那床上睡著了,他一看見我呀,就說:你趕快走吧,公-安局要看見會打你呀,你不要在這裡。他說到這裡,他說:我這骨頭都斷了!

我看著老和尚鼻子往外流血,嘴也往外流血,老和尚說:你走吧,還到禪堂里去,假若是公-安局一來,看到你在這裡,他還要打你啊,你趕快走。

我一出他那個門口啊,老和尚在外邊呢!他在那邊招呼工人修房子、開窗戶,你說這是怎麼回事?那就是他在屋裡打的要死,流了多少血,骨頭也斷了,我一出門口,他又在那招呼工人這房子怎麼搞怎麼搞,你看!後來我又到他跟前去,老和尚這手一搖一搖,你不要來!這我親眼在那兒看到的嘛!

這一點兒都不假呀!我們這個思想不要分析他,你也分析不到,這叫不可思議!要相信這個,這不是假的!你看虛老和尚一天走幾百里他不知道,這就是定,他那個定不是一定盤著腿子,眼睛閉上這才能入定,走路他也在定中,話頭追的緊,抓住不放,就入他那個定。

《楞嚴經》上說:了了見,無所見,能見一切法,能見無所見,見見之時,見非是見。行住坐臥,不離這個。象這種人,他不會錯路,住山和閉關的人要懂這個,他閉關不要問人了,路頭清爽,住到深山裡,碰到境界不會有事,不管在哪裡,就是死去生來,此界他方,也沒有障礙,他了了分段生死,要活幾年就活幾年,要不想活,今天死也行。

雲門事件發生的時候,寺中一百多僧人都被關起來了,常住里抓走了三、四十人,他們有的是在舊社會當過兵的,有的家裡有幾畝地,就划成了地主。在國民黨時候當過兵的,把這些人都抓走了,有的後來就沒有消息了。他們這個拿著木棒,那個拿著鐵棍,一定要把虛雲老和尚打死,老和尚他了不起啊,他說:「不管你們怎麼打,我不死!」 你們看看,老和尚敢這樣說,身上都打傷了,肋骨折斷幾根,五竅流血,他就是不死,那時他已一百一十多歲高齡!也就是說,他老人家是乘願再來,是再來的菩薩呀!

1952年春,在多次邀請下,虛雲和尚離開雲門寺北上京城。出發前自書一偈:坐閱五帝四朝,不覺滄桑幾度;受盡九磨十難,了知世事無常。(《虛雲和尚全集》第八冊《傳記資料》(上)第164頁)

遺囑——法賴僧傳,僧衣不可改!

還沒有圓寂的時候,他寫了一張遺囑,他死的時候,確確實實一百二十歲,這我知道。死了,就在他那個茅棚很近的地方挖了一個坑,弄些山上的柴火,把他那個龕子放到上面,就把他燒了!燒的時候,那時候正是鬥爭啊,五九年哪,虛雲老和尚也受了摧殘,他也是右派。後來老和尚另外又寫了一個遺囑,他說,這個和尚衣服可不要改呀,改了這個衣服,我們僧相沒有了,佛教就不存在了,佛教的存在,就靠這個和尚衣服啊,靠這個廟啊!沒有這個廟,沒有僧人衣服就不行了!虛老和尚圓寂的時候說,以後出家剃頭啊,要照他說的四句,跟以前不一樣,說:金刀剃除娘生發,脫去塵勞不淨身,圓領方袍僧相現,法-王座下又添孫。這是虛老和尚說的,後來雲居山收徒弟,剃頭的時候都要說這個。

虛雲老和尚最後遺言

農歷九月十二日,至十二時半,公喚侍者一起進來,舉目遍視,有頃曰:你等侍我有年,辛勞有感。從前的事不必說了。我近十年來,含辛茹苦,日在危疑震憾之中,受謗受屈,我都甘心,只想為國內保存佛祖道場,為寺院守祖德清規,為一般出家人保存此一領大衣。即此一領大衣,我是拼命爭回的,你各人今日皆為我入室弟子,是知道經過的。你們此後如有把茅蓋頭,或應住四方,須堅持保守此一領大衣,但如何能夠永久保守呢。只有一字,曰:戒。

說畢合掌道珍重。諸人含淚而退。(摘自《虛老和尚開示錄》)

虛雲和尚臨終所寫的話(歷史資料)

虛雲和尚無病無疾,圓寂前當晚,住在自己的茅棚中。至半夜時起床,發現房間內有二僧,為照顧虛老,他們自己偷偷溜到虛老茅棚里。二人皆身體蜷縮睡在,虛老床頭和床尾。見虛老醒來,床頭僧起身,看著虛老和尚。虛老見此雲:「你怎麼在這裡呀?」床尾僧此時也醒來,站了起來。虛老見此雲:「你也在這裡?」

之後,虛老讓兩人回寮休息。兩人離開後,不忍離去與其他趕來的僧人,沙彌等,共有四五人或五六人,圍繞在虛老和尚茅棚的窗戶上,在縫隙中向裡面觀看。見虛雲老和尚,倒了一杯水喝下,在桌子上寫下了幾個字,之後臥床而眠。

次日,虛雲和尚圓寂!虛雲和尚最後寫下的內容大意是:反對我的人,你們不要反對了,我馬上就要走了;捨不得我的人,不要捨不得了,我去去就來。

虛雲和尚的一生,大部分時間生活在中華民族苦難最深重的時期,也是中國佛教最低迷、僧團社會地位最低下的時期。在漫長的行腳參方過程中,虛雲和尚對當時僧團中的種種不如法現象,都有真切的瞭解,對中國佛教衰敗的原因和未來走向,也作過深刻的反思。他認為,僧團是佛教的核心。僧團素質的好壞直接關係到佛教的前途和命運。在《末法僧徒之衰相》一文中,虛雲和尚甚至嚴厲而痛切地警示天下衲子:俗有言,「秀才是孔子之罪人,和尚是佛之罪人」。初以為言之甚也,今觀末法現象,知亡六國者六國也,非秦也。族秦者秦也,非天下也。滅佛法者,僧徒也,非異教也。

虛雲和尚在《教習學生規約》中講:自正眼不明,人心陷溺,有蔽於聲色貨利者,有惑於異學左道者,有誤於旁蹊曲徑者。舉世茫茫,賴有人焉,弘傳正法,使覺樹凋而復茂,慧日暗而再明。無如末劫,障深慧淺,德薄垢重,求其識因果、明罪福亦已難矣!況明心見性入聖超凡乎?所以剃染雖多,解悟者鮮,因乏明師啓迪;即有教者,不過學音聲法事以為應世之具,將我佛度世悲心,翻為粥飯工具,不亦深可慨乎!

讚虛雲和尚偈:宣化

中流砥柱輓狂瀾,僕僕風塵救倒懸

為法忘軀無自己,恆順眾生有人緣

黑暗明燈光普照,苦海慈航度大千

雲居真如留聖跡,源遠澤長法界寬

2016年湖南湘鄉東台山鳳凰古寺塔林在建 一、虛雲長老舍利塔 二、寶曇長老舍利塔 三、唐開山釋迴祖師舍利塔 四、明中興以傳祖師舍利塔 五、寺諸祖老和尚舍利塔 六、妙淨比丘尼舍利塔(虛公上人養母出家修行之寺廟) 七、真結比丘尼舍利塔(虛公上人法侶出家修行之寺廟) 八、清節比丘尼舍利塔(虛公上人法侶出家修行之寺廟)寺廟三位法師:印宗法師,負責塔林建設;機斷法師,負責塔林財務;道尊法師,負責協助塔林建設。虛公上人舍利塔落成後,將由一位虛公上人在世弟子親自護送上人舍利到東台山鳳凰古寺。

叔本华:

曾经愚蠢地以为歌唱得好、字写得好、文笔好、球打得好,抑或某一方面有特长就是有才华。

……后来才发现,灵魂的觉醒、思想的升华和人格的独立,才是真正的才华。

哈佛校长:

教育的目的,是确保培养学生能辨别谁在胡说八道。

净眼王如来心咒

oṃ cakṣu cakṣu jñāna cakṣu viśodhaya svāhā

om 佳楚 佳楚 nia那 佳楚 唯xio达亚 梭哈

om 眼 眼 智 眼 清净 成就

房山石经第28册《释教最上乘秘密藏陀罗集》卷五第1咒。《房山明咒集》L1.314.31-L1.316.6,L4.78。

淨眼王如來陁羅尼

[0035a32] 曩莫 室作(二合) 屈芻(二合)跛哩 戍(引) 馱曩囉(引)惹(引)也(一) 怛他(引)櫱跢(引)夜(引)囉曷(二合)帝三[卄/狠]三沒馱(引)也(二) 怛你也(二合)他(去、引)(三) 唵(四) 作屈芻(二合)(五) 室左(二合)屈芻(二合)(六) 枳孃(二合)曩 室作(二合)屈芻(二合)(七) 尾戍(引)馱也(八) 娑嚩(二合、引)賀(引)(九)

净眼王如来心咒(藏传)

ༀ་ཙ་ཀྵུ་ཙ་ཀྵུ་ཛྙཱན་ཙ་ཀྵུ་ཡེ་སྭཱཏཱ།

Om cakṣu cakṣu jñāna cakṣuya svāhā

om 佳楚 佳楚 nia那 佳楚亚 梭哈

om 眼 眼 智 眼 成就

功德利益

《五千四百五十三佛名》:

如受持净眼王如来名号,将成具天眼者,常能忆持四十劫宿命之事,直至菩提,善根不尽。

《五千五百佛名神咒除障灭罪经》 隋 闍那崛多 译 :

「若善男子、善女人,持此如来之名号者,彼于世间当作眼目,常能忆持四十俱致宿命之事,乃至道场,善根不尽。

《佛说观药王药上二菩萨经》:

佛告弥勒阿逸多是药王菩萨。久修梵行诸愿已满。于未来世过算数劫。当得作佛号净眼如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。国名常安乐光。劫名胜满。

彼佛出时其地金刚色如白宝至金刚际。空中自然雨白宝华。团圆正等五十由旬遍满其国。彼土众生无身心病天献甘露不以为食。纯服无上大乘法味。

彼佛寿命五百万亿阿僧祇劫。正法住世四百万阿僧祇劫。像法住世百千万亿阿僧祇劫。

生彼国者皆悉住于陀罗尼门。念定不忘。药王菩萨得受记已。即从座起踊身虚空作十八变。从上来下华散佛上。所散之华如金花林列住空中。

《密乘法海》多杰觉拔格西尊者 著:

眼清净咒(天眼通):嗡 杂秋 杂秋 假纳 集秋也 娑哈。

每诵二十一遍。决定成功。但须禁语。不见人。忌妇女。及不净人等。净室中。不令他人及狗入。并其他一切不祥不净之事。严禁草辛烟酒。不得吸食。亦不食别人饮食。须降伏自己一切贪心爱心。及瞋恨愚痴等心。而以大菩提心。大悲心。刻刻不断。发之。则必成矣。(注意)若违背此刻。仍不断一切芋酒。荤辛。及诸贪乐。不发菩提心。大悲心。但求世间利养。修必不成。纵得亦旋必失之。慎之。因述师诚。附注于此。

理查德·菲利普·费曼(Richard Philip Feynman,1918年5月11日—1988年2月15日),美国理论物理学家,以对量子力学的路径积分表述、QED、过冷液氦的超流性及粒子物理学中部分子模型的研究和费曼图闻名于世。费曼于1965年与施温格和朝永振一郎共同获得了诺贝尔物理奖。

费曼:

“如果我们无法把一个理论简化至大学一年级的程度,

我们就不算真正理解这个理论。”

“科学家身上不寻常的特质是,不论做任何事,他们都不会像其他人那样自信满满。他们总是抱持著一定的怀疑,想著:‘这可能会这样’,然后尝试看看。他们一直都知道‘凡事都有可能发生’。”

”你没有义务做到别人认为你该完成的事情,我没有义务要成为他人预期的模样。“

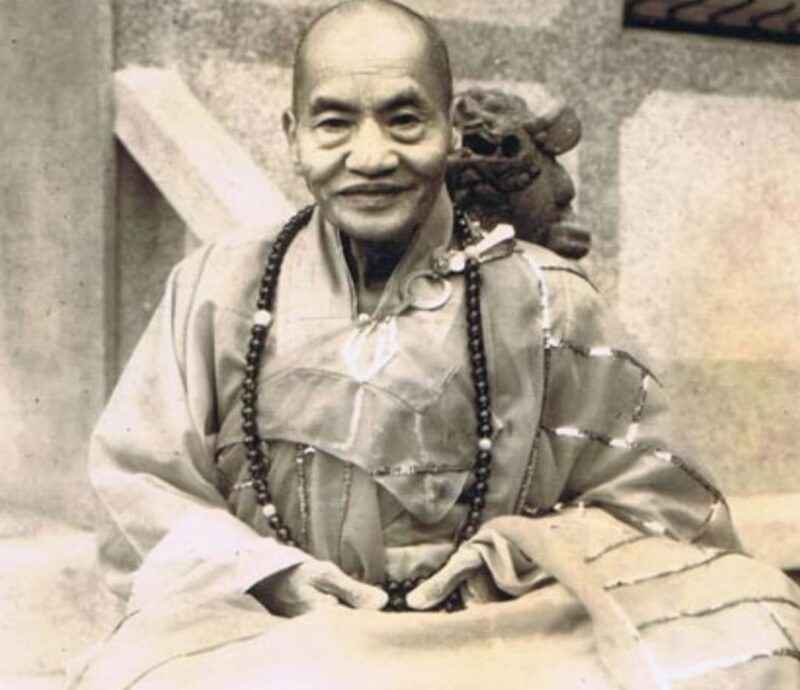

廣欽老和尚剛到台灣的時候,那時任職台糖公司的周宣德居士,住在萬華昆明街的台糖宿舍,他常到附近的法華寺禮佛,受寺中齋姑之請,每星期天在寺中為信眾講經。據寺中齋姑告訴他,寺中夜間鬧鬼,門窗會無人自啓,電燈也會無人自開,所以夜間無人敢住在寺內。

有一天下午,周居士在法華寺附近的西寧南路上,遇到一位身材不高的老和尚。周居士合十為禮,請問法號,答曰:「廣欽。」問住何處,答:「沒一定。」周居士看他步伐輕盈,目光炯炯,頗像有道行的樣子,乃請他到法華寺休息。二人進入法華寺,老和尚禮佛,然後在地板上跏跌而坐。寺中齋姑欲為老和尚備晚餐,他說:「我不吃飯,只吃水果。」周居士到寺外買了一串香蕉,放在他身旁的木桌上。到了黃昏,他不言去,周居士與齋姑等相繼離寺,留下他一人在寺中過夜。

第二天早上,周居士與齋姑們到了寺中,老和尚仍坐在原處,手指殿前右側一客房說:「那裡有兩個日本鬼,你們去翻開榻榻米,取出屍骨,讓我給他們超度。」齋姑們找工人來,掀開右側日式房內的地板,果然找到了兩具骷髏。老和尚叫他們把骷髏放在焚化冥紙的爐中燒掉,他在旁念佛念咒,然後回到殿中說:「已經超度了。」

當日他仍沒有走,吃了些香蕉,晚間仍在原處打坐。第三天早上,他說右側後面的寮房裡還有一個鬼。工人掀開日式房的地板,果然又發現一具骷髏,也送入爐中焚化,老和尚念佛持咒後說:「他也走了。」

在老和尚超度亡魂之後,寺中平安無事,夜間不再有異常事件發生了。

摘自《史记》西汉·司马迁

原文:

顺,不妄喜;逆,不惶馁;安,不奢逸;危,不惊惧;

胸有惊雷而面如平湖者,可拜上将军!

顺,不 妄喜,乃看透得失,明忧乐之义;

逆,不惶馁,是执着之中,心态平淡;

安,不奢逸,为有进取之心,明取舍之道;

危,不惊惧,非自信坦然,镇定自若者,不能为也!

白话译文:

顺境时,不狂妄欣喜;逆境时,不惊慌;安逸时,不奢靡放逸; 危险时,不惊恐害怕;

胸中有惊天的雷声而外面看上去很平静的人,可以封为上将军!

顺境时,不狂妄欣喜,才是把得失看透了,明白了忧愁快乐的真谛;

逆境中,不惊慌妥协,这是心中有所坚持,心中平静淡定;

处于安逸之时,不骄奢安逸,是有进取的心思,理解了取与舍的真正含义;

处于危险之时,不惊惶恐惧,不是自信坦然,镇定自若的人,不能够做到这样啊。

有时候真实比小说更加荒诞,

因为,虚构是在一定逻辑下进行的,

而现实往往毫无逻辑可言。

—马克·吐温

文章来自网络

要温柔,但不是妥协。

宁静中,坚强。

微笑,但保持说不的能力。

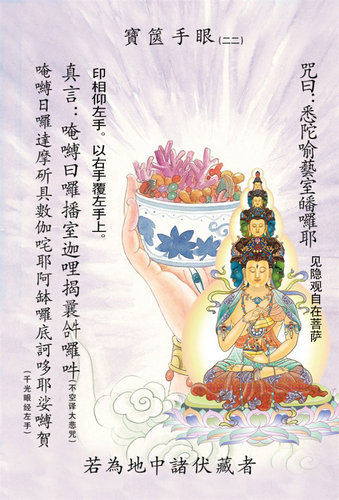

观音四十二手眼之宝篋手

宝篋观音心咒

Oṃ vajra dharma cakṣu ghaṭaya apratihatāya svāhā

om 瓦吉ra 达尔马 佳楚 嘎达亚 阿pra帝哈达亚 梭哈

om 金刚 法 眼 开见 无障碍 成就

寶篋觀音,又名見隱觀自在,為四十觀音之一。

《千光眼祕密法經》云:「若欲見地中伏藏者,應修寶篋法。」(大正20, p.123b)

【真言】唵 縛日羅 達磨 斫具數 伽咤耶 阿鉢羅底訶哆耶 娑縛賀。

宝篋观音是千手觀音之寶篋手所化現的菩薩。其形为左手置寶篋,右手作開篋蓋之勢。其他相好则同於觀自在菩萨。

「寶篋」,指以地中所伏藏之珍寶作成的,有頂蓋之箱匣。

人生在世,注定要受许多委屈。

而一个人越是成功,他所遭受的委屈也越多。

要使自己的生命获得价值和炫彩,就不能太在乎委屈,

不能让它们揪紧你的心灵、扰乱你的生活。

要学会一笑置之,要学会超然待之,要学会转化势能。

智者懂得隐忍,原谅周围的那些人,在宽容中壮大自己。

—莫言

紹雲老和尚:

觀音菩薩這個靈驗,要不是真人真事,也很難相信!

我九七年到台灣去,基隆大覺寺請我們去幫他傳戒,我和一誠和尚、體明等一共八個人去的。中午,有個老居士,六十多歲了,她身體還很好, 在當義工,給我們盛飯、洗碗、燒菜等等,忙個不停,已經做了一個多月。

我問:「老居士這麼大年齡,還這樣工作?」她會講普通話,也會講閩南話,閩南話我們聽不懂,普通話聽得懂。她講:「我這條命是佛菩薩救來的,我為了感佛菩薩恩,這裡做這個大法會,我特意趕來做義工。」

我問:「佛菩薩怎麼救你的?」她說:「我五十七歲時, 得了胃癌,兒子講,胃癌需要開刀,兒子是醫生,說我現在開刀還有希望,身體還好,年齡不大。然後她就去開刀了,胃切除了三分之二,過了半年以後,身體恢復了。又過了半年,肝上面又生了腫瘤,兒子更緊張了,花了更多錢,又把腫瘤搞掉了。第二次開刀,不到三個月,腫瘤又長了起來,大的有錘子大,小的有蛋黃那麼大,一共七八個, 鼓起來了,身子外面都可以摸到。那個大塊的,要是走路時,衣服碰到了都疼。

兒子哭起來了說:「媽媽,這下不能開刀了,這麼多怎麼開?」她講:「我不開了,開了我就不得活了,我求觀音菩薩,請觀音菩薩幫我開。」

她就這樣想,就求觀音菩薩。她一天到晚就念觀音菩薩,晚上就拜觀音菩薩。三四個月下來,那天晚上坐那裡念菩薩時,念著念著觀音菩薩現前,說:「徐居士,你不要急,三天之後,我來幫你開刀。」她想: 「我這是做夢啊,我一天到晚想,念菩薩名號,求觀音菩薩幫我開刀,菩薩還真來啊?我看看三天後是不是真來。」

三天後的晚上菩薩真來了,菩薩捧了一盆子剪子、刀、針, 還聽見響,肚皮剪開的響聲都能聽見,但是不疼。一個多小時以後,菩薩講:「好了,不要緊了!」

她講:「觀音菩薩穿了個白衣服,不是女的, 是男的,千恩萬謝的感謝菩薩。」轉念又想:「我這是做夢啊?菩薩真來了啊?」摸摸肚子,一個鼓包都沒有了。

高興了沒兩分鐘,肚子脹, 起來拉肚子,房間里有便桶。結果隨大便拉出來有六個腫瘤,血塊有半桶, 她夜裡就歡喜地叫起來:「我這下好了, 菩薩幫我開刀嘍!」她去敲兒子門:「快起來!觀音菩薩幫我開刀,真開好了!」媳婦聽到了和他兒子說:「媽媽是不是精神失常了,夜裡怎麼喊起來了?」兒子起來去她房間, 把桶打開一看,氣味難聞得很。媳婦也起來了,問:「媽媽,你真好了啊?」 她把衣服掀開給媳婦看,果然是沒有鼓包了。從那以後,就好了。第二天, 她把那半桶膿血,用石灰處理過,挖個洞,埋了起來。

所以說,精誠所至,金石為開。這個老人家現在要是還在世的話,有八十多歲了,可能還在世。就住在基隆大覺寺不遠,這個事,要不是真人真事,人也很難相信。所以講,從這件事來看,有很多事不是人能想到的,你那個心念清淨到一定程度,境界就現前,緣起法就出來了。

那個老人家講:「我第一次得這個病, 小鎮上有個算命先生說我活不過一年了。」她說:「我知道,我這個病是癌症。」觀音菩薩幫我開刀後, 我再去,算命先生說:「老人家, 你在哪兒做了大功德啊?」她講:「我沒有做大功德,我就念觀音菩薩,拜觀音菩薩。」

世上最大的罪恶,都是由愚昧无知造成的,

即便是一个善良之人都是如此。

当善良没有见识的时候,

也会和罪恶一样,

带来同样多的损害。

善良要有足够的智慧才能撑得起来。

—— 阿尔贝·加缪

稻盛和夫:

人一定要改掉的四大毛病:

改掉輕易的掏心掏肺。

改掉毫無底線的心軟。

改掉一錯再錯的忍讓。

改掉沒有原則的善良。

不要去花园寻芳!

不,朋友!

别去那里,

在你的身体里就有一座花园,

在千瓣莲花之上,请坐下来,

凝视那无限之美!

–卡比尔

文章来自网络

识不足,则多虑。

当一个人见识不足的时候,就会过度担心很多事情,诚惶诚恐,没有安全感。就好像杨绛先生那句话,你的问题在于想的太多,而书读的太少,所以人们的焦虑往往是自己的认知和见识浅薄造成的。

智不足,则多疑。

当一个人认知不足的时候,就会对很多没有见过的东西半信半疑,总是在怀疑一切,徘徊不前,会错过很多重大的机会。

威不足,则多怒。

当一个人内在威力不足,却又需要震慑对方的时候,就会故意给自己制造声势,表现出张牙舞爪的样子。然而越是这样,越显示他们内心的脆弱。

精不足,则多食。

当一个人精气神不足的时候,就会刻意从食物当中获取能量。暴饮暴食就是这么来的。平和心态、规律的生活,充足的睡眠是精气神的来源。

度不足、则多怨。

当一个人的度量和格局不够的时候,看到的都是不公平。二十楼看到的都是风景,三楼看到的都是垃圾,时间一长就会导致自己内心的偏激,充满怨恨和不满,整天抱怨和哀叹。

信不足,则多言。

当一个人越解释不清的时候,就越会千方百计、费尽口舌的去表达自己,然而越表达就越词穷,越容易被人抓住破绽和把柄。而那些自信的人,却总是沉默。

爱不足,则多情。

当一个人内心缺乏关爱和理解的时候,往往就需要在另一个地方寻求补偿,企图找到另一种爱承载自己的寄托。那么这不叫爱,这叫心理补偿。是很多悲剧的开始与根源。

文章来自网络

文殊增长智慧陀罗尼

namo mañjuśriye kumārabhūtāya bhodhisattvāya mahāsattvāya mahākāruṇikāya,

那摩 曼主师利耶 古马ra 布达亚 菩提萨埵亚 马哈萨埵亚 马哈嘎卢尼嘎亚

tadyathā,

达地亚他

oṃ araje viraje śuddhe viśuddhe śodhaye viśodhaye amale vimale nirmale jayavare ruru cale hūṃ hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ phaṭ svāhā

om 阿ra皆 vira皆 殊dei vi殊dei xio达耶 vixio达耶 阿马类 vi马类 尼r马类 佳亚瓦rei 汝汝 佳类 吽 吽 吽 啪 啪 啪 梭哈

功德利益

文殊增长智慧陀罗尼,能開一切智慧,破除愚暗。

若人至心持诵,能發一切智。

若人持诵满一月,则成具智慧者,具妙梵音者,具美貌庄严者。

即念此咒才一遍,则能于千劫中,出离轮回。

仅暂忆持此咒者,即得现前宿命智通。

若念十万,则成智者,

二十万遍,能得持明果位,

若念三十万遍,必亲睹文殊圣颜。

于具无间罪之行法者,若不成就,则我(文殊菩萨)同于自得无间罪,

若此誓愿,不得现前者,我(文殊菩萨)为欺瞒诸佛。

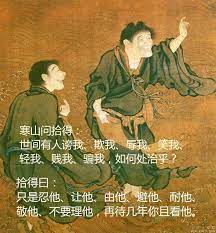

寒山問拾得

有一天. 寒山問拾得說:

如果世間有人無端的誹謗我、

欺負我、侮辱我、恥笑我、

輕視我、鄙賤我、惡厭我、

我要怎麼做才好呢?

拾得回答道 :

你何妨忍著他、謙讓他、任由他、

避開他、耐煩他、尊敬他、

不要理會他.. 再過幾年,你且看他、

寒山再問道:

除此之外” 還有什麼處事秘訣、

可以躲避別人惡意的糾纏呢?

拾得回答道:

彌勒菩薩偈語說:

老拙穿破襖、淡飯腹中飽、

補破好遮寒、萬事隨緣了、

有人罵老拙

老拙只說好、有人打老拙、

老拙自睡倒、有人唾老拙、

隨他自乾了、我也省力氣、

他也無煩惱…

這樣波羅蜜、便是妙中寶、

若知這消息、何愁道不了?

人弱心不弱、#人貧道不貧、

一心要修行、常在道中辦、

如果能夠體會偈中的精神、

那就是無上的處事秘訣、

有謂寒山拾得乃文殊、普賢二大士化身、

文章来自网络

仁者心

善似花香不言自芬芳

只有两种人最具有吸引力,

一种是无所不知的人,

一种是一无所知的人。

——王尔德 《道林·格雷的画像》

作者:雲林

九年前,朱博士有個美國好萊塢的朋友金博士(Doctor King),到台灣來請教南老師有關佛法方面的問題。這位金博士年紀輕輕,三十來歲,基督教家庭出身,學的是音樂,對佛法特別有興趣,鈴木大拙等各家的禪學著作、《大般若經》、及若干小乘英譯佛典都曾涉獵,並有在錫蘭(斯里蘭卡)某處習定一年多的經驗,是一個受現代高等教育的西方佛教青年。

他在台期間也隨眾聽南老師講課,由朱博士當場傳譯,由於語言的隔閡,對於所講內容的吸收頗感吃力。後來他要求朱博士有空帶他去參訪台灣地區的有道之士,朱博士當時很忙,抽不了身,便找上了我,要我帶著這位到處尋師訪道的老外,到外面去走走玩玩。我說我也不曉得哪個是有道之士,幫不上忙啊!後來經不了再三的請託,推辭不掉,只好勉強應命。

我說,那看誰呢?朱博士說隨便,再問金博士的意見,他說他喜歡修禪的和尚,在家出家二者都想見識見識。這下我可傻了眼,誰又知道誰會禪呢?我問他:「你在西方基督教家庭長大,怎麼也喜歡搞這一套啊?」他笑笑說:「我不知道,大概前生我喜歡玩這個吧!」我說:「你們美國人也講前生?」他理直氣壯地答道:「怎麼不講啊!」

大家就這樣聊了聊,彼此有了認識。隔天,本來我想帶他去拜謁印順老法師,但以在嘉義太遠而作罷,最後乃決定先去找在武昌街擺書攤的詩人周夢蝶,再上土城承天禪寺參訪廣欽老和尚。結果金博士與詩人見面後,可說對機也可說不對機,彼此並沒有什麼話講,三人站在人潮川流不息的明星咖啡店前廊下,默然以對,不到半小時,便告辭走了。

金博士與我轉搭公路局車往土城,下車後,改雇計程車上山,原先講好他出計程車費,我說我也坐了,我出一半吧!他說,那剛才公路局的車費他也要出一份。

上了山,到了大殿,看見老和尚坐在殿中一處的蓮花墊上,我有一個老習慣,看了和尚喜歡拜,走到老和尚座前,恭恭敬敬地拜了下去,想不到這個年輕的老外也緊跟著我趴地一聲拜了下去,老和尚只是坐在那兒,不作一聲。

後來老和尚移到窗邊的舊藤椅上去坐,我們跟了過去,他周圍的幾位尼師也圍攏過來,準備要當翻譯,我說我的閩南語還馬馬虎虎懂得一點,我來翻譯好了,省得多費一道翻譯手續。

我首先跟老和尚簡單介紹了金博士的背景情況,說他這一回專程到台灣來參學佛法,我特別帶他來,師父您老人家給他開示。

老和尚聽完話便問金博士:「你幾歲?」

我以最快的速度作傳譯,「三十五歲。」金博士答。

老和尚又問:「你有什麼問題?」

「沒有什麼問題,我只是來看看。」

老和尚再問:「佛法中你喜歡什麼呢?」

「禪宗。」金博士答。

老和尚說:「淨土也很好嘛!淨土也是禪。」

停了一會兒,大家沒講話,旁邊的尼師端來幾杯茶,我跟金博士各接過一杯飲用。

這時老和尚抓到了題目,又問:「你手中拿著什麼東西?」

「茶。」

老和尚接著要金博士不要猶豫,馬上回答他能喝茶的是什麼?

金博士如法答:「渴啊!」

我回稟老和尚說:「口乾啦!」

「不對!不對!」老和尚當頭不客氣地猛下一棒,弄得金博士很不好意思,回不了話。大家想想能喝的怎麼會是「渴」呢?

老和尚看金博士不講話,便安慰他說:「普通到我這兒來,我都讓人念阿彌陀佛,什麼也不談。這次你來以前,我莫知你來,你走了,我也莫知你到哪裡去。現在你喝茶,我便問你喝茶。能喝茶的並不是渴,渴只是一種現象。」

說完,老和尚又將同樣的話重復了一遍,並說:「我聽雲居士說,你在錫蘭下過功夫,我現在只是跟你開開玩笑而已。」

停了一下,金博士開了口,問說:他曾看佛學書籍中提到有個「念佛三昧」,到底有沒有這回事?老和尚是否得過這種境界?

老和尚這下又說:「你來以前,我莫知你來,你走了,我也莫知你到哪裡去。現在你問我問題,我憑我的記憶回答你。我在五十幾年前,有一次情況我認為是念佛三昧,你以為怎樣我不曉得。」

金博士一聽,精神來了,說他喜歡聽。我趕快從旁翻譯道:「他請師父開示啦!」

老和尚說:「五十幾年前,我在福州鼓山時,有一次隨眾在大殿行香念佛,大家隨著木魚聲念‘南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛……’,我手結定印,邊走邊念,突然我那麼一頓。……」

老和尚的話我逐句翻來,到了「那麼一頓」這裡,我頭大了,勉強譯成「Once suddenly a stop」。老和尚馬上對著我說:「你不要翻錯啊!不是‘停止’哦。」這時金博士看了老和尚「那麼一頓」的身勢與手勢,表示他懂得老和尚的意思,而我也覺得我的翻譯有誤,慚愧莫名。

老和尚接著表示:當時「南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛……」的佛號,先在大殿地面盤繞,然後再冉冉地回旋上升起來,老和尚講到此處,邊作緩緩盤旋手勢,同時念佛,聲音深沈而渾厚。他說當時沒有什麼寺廟建築和其它人事物的感覺,只有源源不斷的念佛聲,由下至上一直繞轉,盡虛空、遍法界盡是彌陀聖號。

我問老和尚:「此時師父行不行香?」

老和尚說,那時他也不曉得行不行香,也不曉得定在哪裡,光是「南無阿彌陀佛」而已。最後維那引磬一敲,功課圓滿,大眾各歸寮房,他還是一樣「南無阿彌陀佛」下去,二六時中,行住坐臥,上殿過堂,完全融於「南無阿彌陀佛」佛號聲中,鳥語花香,如此有三個月之久。

老和尚笑著說:「那真的很爽快!不過這只是我記憶中的體會,是不是念佛三昧,我給你作個參考,我覺得是個念佛三昧,你認為是不是那是你的事情了。」

老和尚這麼不見外地坦誠相見,以個人實際的修持經驗為來者解惑,金博士聽了似乎大感受用,法喜充滿,高興得不得了。

這時圍侍在旁邊的尼師們怕老和尚累了,一直要他休息,我想這回上山已有收穫,沒有白跑,便起身告退,沒想到我還沒拜,這位獲嘗法味的老外又趴地對老和尚恭恭敬敬地拜了下去。

我們出了殿外,由於時間還早,便在周圍的欄桿邊徘徊了一下,欣賞承天禪寺的翠綠山景。我告訴金博士說,對面有個日月洞,聽說老和尚早前剛來台灣時,曾在洞里閉關,他可以從大殿這邊一躍飛到那邊,不知是真是假。我們兩人正這麼閒扯時,不經意一回頭,老和尚竟跟在後面走了過來。

我趕快叫說:「師父,您怎麼跑出來了!」

老和尚一臉笑得好開心說:「玩玩,玩玩嘛!」

那時老和尚已很少出門,我看到幾位尼師站在大殿門口,很關切地望著這邊,想是怕老和尚走遠了,又有老和尚的吩咐,不便過來。

我一時興來,便提起老和尚有關他飛越兩山間的傳聞。

老和尚答說:「莫啦!莫啦!不要亂講。」

我又轉頭告訴金博士:「你今天的緣很好,老和尚平時很少出來。」又跟老和尚說:「我看師父是中意他。」

老和尚笑著說:「莫啦!莫啦!跟你們玩玩,玩玩。」

大家如此站在一起,不再講話,我告訴金博士,這時正好一起念佛,便自個念了起來,金博士沒念。老和尚在旁邊看看我,又看看他,大約有三分鐘的樣子,我看也差不多了,便再跟老和尚告辭,老和尚又送了我們幾步路,被我勸止回去。

下山時,我們的計程車沿著曲折的山路蜿蜒而行,柔和的陽光在林間山邊閃耀,我感覺整個身心非常暢快,金博士轉過頭來問我原本的中國文化是否也講三昧呢?我沒有什麼學問,隨便以破爛的英語拾了論語中「君子無終食之間違仁,造次必於是,顛沛必於是。」及「子在齊聞韶,三月不知肉味。」的記載給他參考,他一聽大為興奮,說:「這應該就是一種三昧吧!」我笑笑說:「這是個大問題,我可就不知道了。」