(图文均来自网络)

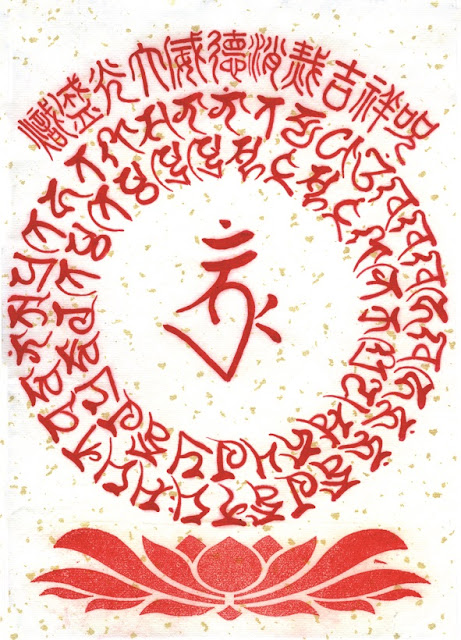

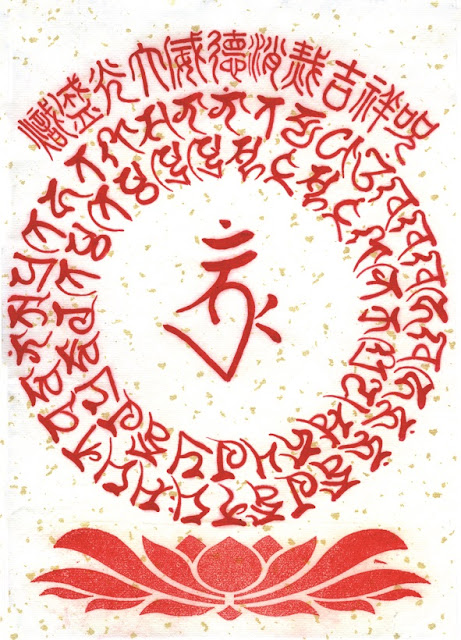

消災吉祥咒

Namo samanta buddhanam apratihata shasananam.

南摩 沙曼达 布达南 阿pra帝哈达 沙萨那南

皈命 普遍 諸佛 無能勝 教法

Tadyatha

他地呀他

即说咒曰

Om kha kha khahi khahi hum hum

om 咔 咔 咔嘿 咔嘿 吽 吽

om 虛空 虛空 虛空啊 虛空啊 吽 吽

jvala jvala prajvala prajvala tistha tistha strih strih

卓拉 卓拉 bra卓拉 bra卓拉 帝师他 帝师他 斯德ri 斯德ri

光明 光明 最胜熾盛 最胜熾盛 竖立 竖立 遍及 遍及

sphota sphota shantika shriye svaha

斯颇达 斯颇达 尚帝嘎 师ri耶 梭哈

爆裂 爆裂 息災 吉祥 圓滿

「消災吉祥咒」是《早晚课诵集》中十小咒之一,出自《佛说炽盛光大威德消灾吉祥陀罗尼经》,唐代不空三藏大师汉译,由释迦牟尼佛于净居天上所说。

读诵此咒可以消除灾难,带来吉祥。经中说:“若诵此咒一百八遍,灾难即除,吉祥随至”。

此咒名「消災吉祥咒」,又名「大火輪金剛咒」,又名「熾盛光佛頂真言」,又名「熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼」,《大正藏》第十九冊頁337中。《大正藏》第十九冊頁344下。或見宋‧遵式撰《熾盛光道場念誦儀》。《大正藏》第四十六冊頁978中。

《佛说炽盛光大威德消灾吉祥陀罗尼经》

“尔时释迦牟尼佛在净居天宫。告诸宿曜游空天众九执大天。及二十八宿十二宫神一切圣众。我今说过去娑罗王如来所说。炽盛光大威德陀罗尼除灾难法。

若有国王及诸大臣所居之处及诸国界。或被五星陵逼。罗睺彗孛妖星。照临所属本命宫宿及诸星位。或临帝座于国于家及分野处。陵逼之时。或退或进作诸障难者。但于清净处置立道场。念此陀罗尼一百八遍或一千遍。若一日二日三日乃至七日。依法修饰坛场。至心受持读诵。一切灾难皆悉消灭不能为害。

若太白火星入于南斗。于国于家及分野处作诸障难者。于一忿怒像前。画彼设都噜形。厉声念此陀罗尼加持。其灾即除移于不顺王命悖逆人身上。受者即说陀罗尼曰

曩谟三满跢(一)没驮喃(上声二)阿钵啰(二合)底(丁逸切三)贺哆舍(四)娑(上声)娜喃(上声五)怛侄他(六)唵(引七)佉佉(八)佉呬(上声)佉呬(九)吽吽(短呼十)入嚩(二合)啰(十一)入嚩啰(十二)钵啰(二合)入嚩(二合)攞(十三)钵啰入嚩 攞(十四)底瑟姹(二合十五)底瑟姹(二合十六)瑟致(二合)哩(十七)瑟致(二合)哩(十八)萨普(二合)吒(十九)萨普(二合)吒(二十)扇底迦(二十一)室哩(二合)曳(二十二)娑嚩(二合)贺(二十三)

此陀罗尼。一切如来同共宣说。若有苾刍苾刍尼族姓男族姓女。受持读诵此陀罗尼者。能成就八万种吉祥事。能除灭八万种不吉祥事。

若有国王大臣及诸眷属一切庶民。或被五星罗睺计都彗孛妖怪恶星。陵逼帝座于国于家及分野处。所属宫宿。灾难竞起。或镇星陵逼。或进或退。及宿世冤家欲相谋害。诸恶横事口舌厌祷咒诅。以为灾难者。令诸众生依法受持。一切灾难悉皆消灭不能为害。变灾为福皆得吉祥。我今说此陀罗尼不可思议功德无比。秘密受持勿妄宣传。

尔时如来告诸四众。若有国界不安灾难并起。请清净众如法建立道场。安置佛像结界护持。香华灯烛随分供养。令诸有情获福无量。其灾即除。

尔时如来说是陀罗尼经已。时曼殊室利菩萨摩诃萨。及诸声闻四众游空大天。及诸星辰一切圣众。咸依佛敕顶礼奉持各还本宫。及天龙八部一切大众。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

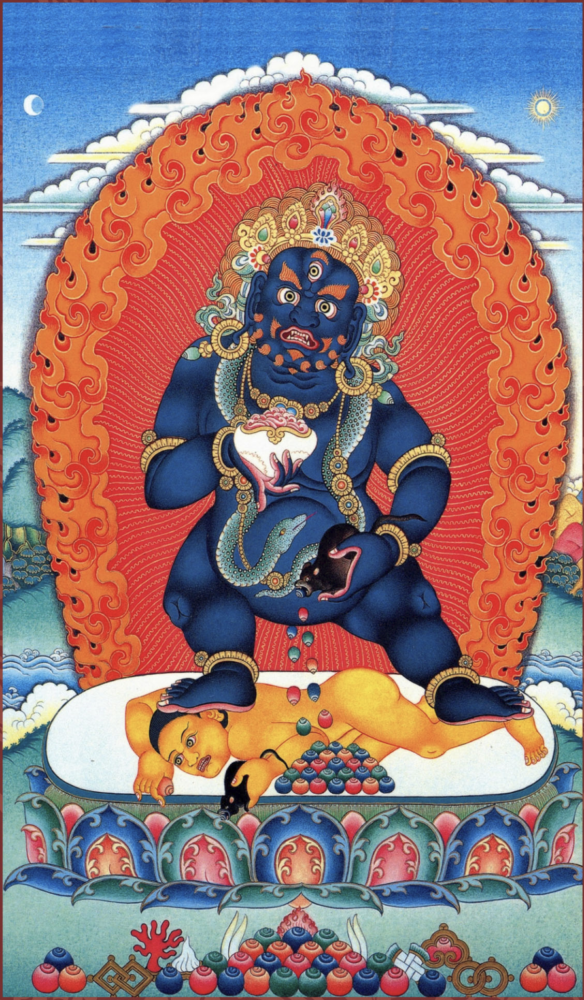

熾盛光如來

此咒之本尊是「熾盛光佛頂」,又稱「熾盛光如來」,梵名Prajvalosnisah,此尊位於胎藏界曼荼羅釋迦院中的最勝佛頂,因可放出無數熾盛光明而得名。相傳世尊在須彌山頂成道,折伏諸天,而稱金輪佛頂,因可放出無量光明,故云「熾盛光」。

《大聖妙吉祥菩薩說除災教令法輪》言:「熾盛光佛頂,身諸毛孔放大光明。」又言:「熾盛佛相儀,毛孔飛光散,首冠五佛相,二手如釋迦。」

《大妙金剛大甘露軍拏利焰鬘熾盛佛頂經》亦言:「爾時世尊身現作攝一切佛頂輪王之相,手持八幅金輪,處七師子座,身放無量百千光明,彼放火焰頂旋傘蓋,上出現一俱胝佛身放大光明,悉旋轉坐傘蓋中,如是世尊,以印又作八幅金輪,八方八色輪中,現八種花座,持本標幟,各以八殑哦沙俱胝佛身圍繞,各放無量雜寶光焰,還於傘蓋頂上現一俱胝佛,放大光明,一一旋轉。」

熾盛光大威德消災吉祥咒輪圖

宿曜與吉凶

此經中有提到許多災難型態的星象,比如「五星陵逼、羅喉計都彗孛怪惡諸宿」等,所謂「五星陵逼」也稱「五星連珠」,水金火木土五顆星球運行到和地球成一直線,形成水、金星與火、木、土星夾地球即是;古典有記載,此一天象發生時必有大災或政變。而「羅喉計都彗孛怪惡諸宿」,指的是「羅喉、計都、月孛、紫氣」四大凶星。而「宿曜」又稱「星宿」,指的是二十八宿、十二宮和七曜。

二十八宿,並非真有其星,而是將天空依東南西北四方位,劃分成二十八個區塊,每個區塊以一個字代表,如東方七宿是:角、亢、氐、房、心、尾、箕。這二十八宿也代表吉凶和分別掌管的事物,有二十八宿吉凶歌訣,另外在太陰曆法也以二十八宿分配在一個月中(農曆中即可見之) ,其各星之吉凶也是擇日的依據。

十二宮,此十二宮應是印度吠陀星象的十二宮,而非西洋占星的黃道十二宮,兩者之型態雖相似,但中心依據不同,理論重心也各異,印度十二宮以各有的職司,更側重於事件的預測;西洋十二宮則較注重個人的性格。

七曜則是日月和水金火木土五星,合起來就是七曜。《宿曜經》言:「夫七曜,日月五星也,其精上曜於天,其神下值於人,所以司善惡而主理吉凶也,其行一日一易,七日一周,周而復始。」意即此七曜對地球和人類會有層級不一的影響力,每日一顆星輪值,日、韓等國就是以此七曜名作為一周每日之稱呼。

中國星象學中的「七政四餘」,其理論基礎和佛典《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經》(大正藏第二十一冊三八七頁) 極為相似,甚至有人說本就脫胎於《宿曜經》;所謂「七政」就是「七曜」,「四餘」則是「羅喉、計都、月孛、紫氣」四虛星。其論斷方式即以出生年月日為基礎,觀察七政四餘在十二宮的興衰程度,以及二十八宿所躔度數而斷人吉凶。此法相傳為唐朝道士張果老所創,所以又稱「果老星宗」。從年代來推算,取經於《宿曜經》等佛教星象經典的可能性極大。