摘自《文学回忆录》

今天谈哲学家,开门见山,这座山,是中国最大的山。一般书生之见、市侩之见,乃至学者、专家、大儒,都说老子消极、悲观、厌世。我说,正是这一代一代的愚昧无知、刚愎自用,才使老子悲观、厌世、消极。

所以老子悲伤、绝望、反激、咒诅,出坏主意,制订了很多对付自然、对付人的策略,历代军事家都借此取了巧、学了乖。老子,也免不了被异化的命运。

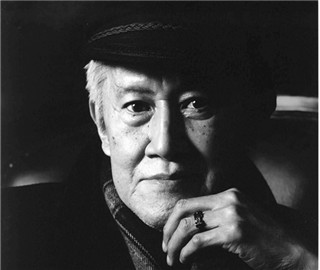

我爱老子,但我不悲伤、不绝望、不唱反调、不骂、不出鬼主意——我自得恶果,所以不必悲伤;我不抱希望,所以不绝望;我自寻路,一个人走,所以不反激。我也有脾气要发,但说说俏皮话。

读《易经》,读《道德经》,我都为古人难受。他们遍体鳞伤,然后微笑着,劝道:“可要小心,不要再吃亏。”

我怀疑“道”,也怀疑“总念”。怀疑了四五十年,结论是,两者概不承认。宇宙既不实在,亦不空虚,既无道,亦无总念。老子与黑格尔需要“支点”架构理论,支点一抽掉,整个理论垮下来。

一般的体系,可说是外化的精密,宏观的精密。我取内化的精密,微观的精密。外化的功能,体现在推理而定名,那是哲学、哲学家;内化的功能,表现在感知而不定名,那是艺术、艺术家。哲学家中,只有尼采一个人觉察到哲学的不济,坦率地说了出来,其他哲学家不肯承认思想历程的狼狈感。

上次讲中国古代史学家的文学性、文学成就、文学价值,这次讲中国古代哲学家的文学性、文学成就、文学价值。我多次提到诸子百家的文釆,以前是非正式的,现在正式谈谈那几位“子”的文学典范。

公元前770年至前221年,这五百多年,即所谓春秋战国,局部战争此起彼落,政治和社会的纷乱,使人的思想异常活跃。用现在的话说,都想求真理,找到价值判断。

在我看,还是偶然。乱世不一定出英雄,乱世不一定出哲学家。十年“文革”乱得可以吧,一个哲学家没有。

还是老观点:春秋战国的哲学黄金时代,奇就奇在出了一批天才——三百年出十个哲学家,以西方概率论,不算太多——不幸,中国从那时以后不再出哲学家了,吃老本吃了两千多年,坐吃山空。

一穷,穷在经济上;二白,白在文化上•’三空,空在思想上。

所以,唯物论之类进来,没有抵挡。

胡适当初写《中国哲学史大纲》,只有上集,下集写不出(据考,上集,也不是胡的东西)。我愿意提醒胡博士:《中国哲学史大纲》下集当夜可以脱稿,明天出版,里边一句话,十六个字:

春秋以降,哲学从缺。

无米难炊,请君原谅。

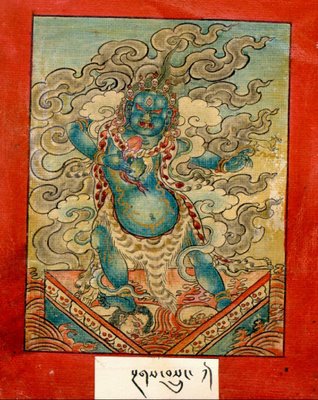

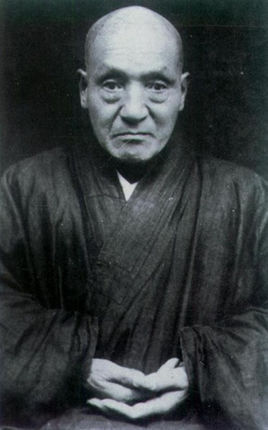

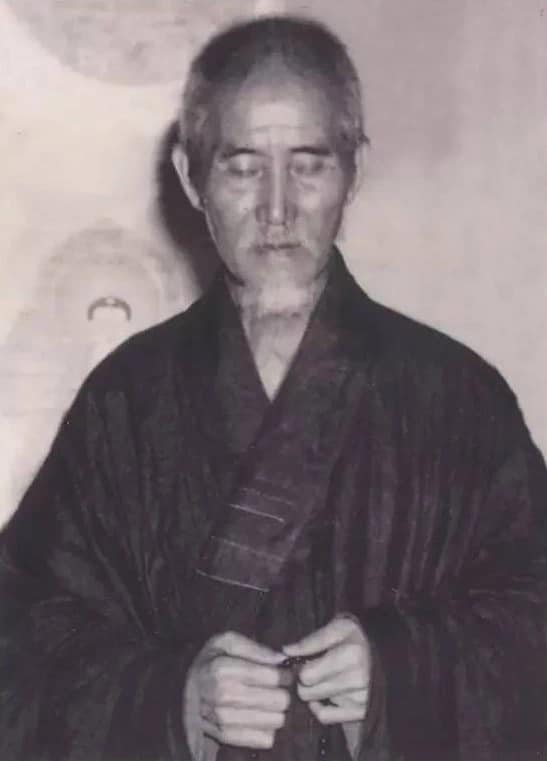

老子(生卒年不详),姓李,名耳,又称聃,楚国人。传说很多,反而真相不明,寿年大概很髙,总是百岁以上,有说是超过两百岁的。

为何我相信他特别高龄呢?是从他的哲理判断的。中国哲学,我定名为“老年哲学”(西方哲学可以定名为“壮年哲学”)。其中,李耳的思想最透彻、孤寂、凄凉,完全绝望。

他看破两大神秘:一是天,就是宇宙;二是人,就是生命。天,宇宙,是不仁。人,生命,是刍狗。这是李耳观察到最后,咬咬牙做出的判断。

这个观察过程一定很长,所以我相信老子真的很老。如果以年龄排行,全世界哲学家恐怕李耳先生寿年最高,思想境界也最高,如果改“老子”为“高子”,也中肯。

老子的哲学著作只有一本:《道德经》,分上下篇,共八十一章(九九八十一)。传说他要出关,官吏劝他留下一些言论,他才口授,别人记录。我猜想,并非如此平平静静,鲁迅写《出关》也是依照通常的传说,加上摩登的挖苦,旨在讽刺世道。

我来写,就写老子出关,一不是遁隐,二不是仙去,三不是旅游:他老人家是去自杀的。他在出关之际,内心的矛盾痛苦达于极点。

老子恨这个世界,觉得犯不着留什么东西来给后世,他又爱这个世界,要把自己的思想落成文字,给后来的智者。他的精神血统的苗裔明了他的痛苦,他的同代人没有一个配得上与他谈谈,他彻底孤独了二百多年。

但他要在未来中找朋友,找知音,于是有《道德经》。从文体看,他不是写给“刍狗”们看的,而是写给与他同等级的人。

所以,老子的文体与其他的诸子百家截然不同,就是不肯通俗,一味深奥玄妙,也许一边写,一边笑:你读不懂,我也不要你读,我写给懂的人看。

后世奉《道德经》为道家的圣典、兵家的韬略、法家的理论。我把《道德经》看作什么呢?是老子的绝命书,也是老子的情书。八十一章的第二十章,他破例哭出声来:“众人熙熙,如享太牢,如登春台,我独泊兮其未兆。”只我一个徬徨无着落,去哪里呢?

这一章,与贝多芬晚年四重奏慢板所吐露的感慨、情操,是相通的。而且克制了紊乱的伤痛,端端正正,继续写他的情书和绝命书。

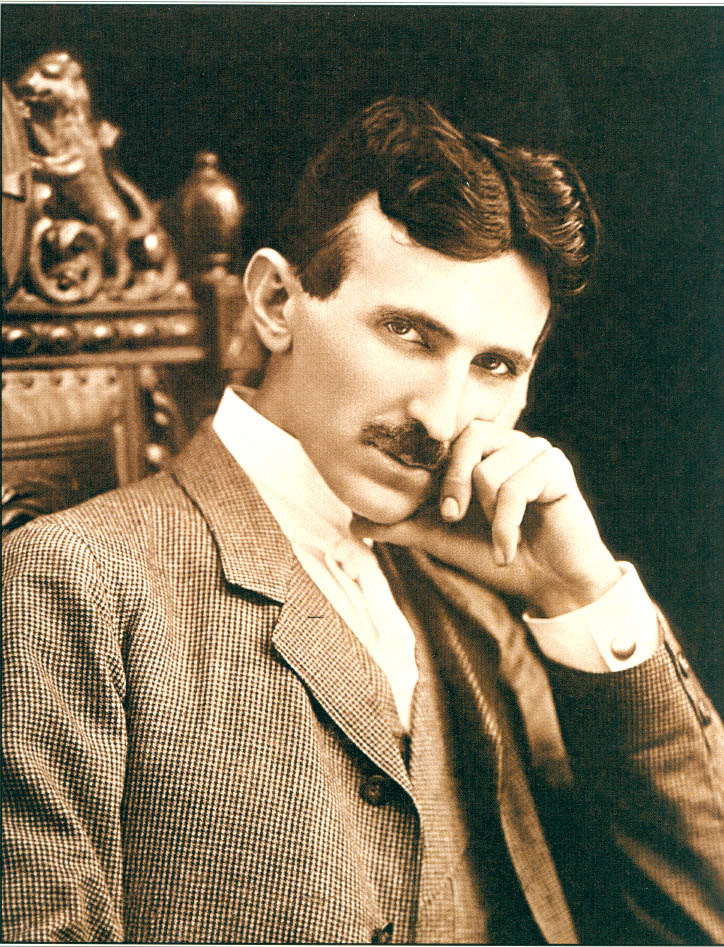

李耳是个叛逆者。常言道,尼采哲学存在于尼采之前,老子庄子,便是尼采之前的尼釆。

在这个世界上,这个宇宙中,渺小的人都是奴隶,即使当了皇帝(包括教皇),如果人格渺小,一样是奴隶——伟大的人,必是叛逆者。

中国,上、中、下三等人,都尊“天”为无上的主宰,尤其儒家,以及后来的理学家,说到“天”,就跪下来了:“获罪于天,无所祷也”,“天人合一”,“天命不可违也”。

独有老子,一上来就拆穿把戏:“天地不仁,以万物为刍狗。”叛逆的气势好大!

当然,奴隶们不服,反问道:“那么圣人呢,圣人是最仁的呀。”老子立即说:“圣人不仁,以百姓为刍狗。”

我常要讲我的认识论,次序是这样的:

宇宙观→世界观→人生观

在座有人说,这个次序谁不知道呀。那我改动两个符号的方向:

宇宙观←世界观←人生观

看来也不能惊世骇俗。但我问,你周围,你过去的朋友,几个人具备人生观?再推论,那些人生观哪里来?不过人云亦云而已,极少是由世界观引申而来。

好,极少数人,有人生观,又有世界观。再推论,他们有没有宇宙观?更少之又少——宇宙嘛,那是天体物理学家的事,关我鸟事——情况大体上是这样的。

现在,我要不留情面地下决断了:

不从宇宙观而来的世界观,你的世界在哪里?不从世界观而来的人生观,你不活在世界上吗?所以,你认为你有人生观,没有、也不需要世界观,更没有、也更不需要宇宙观——你就什么也没有。

飞禽走兽不需要“禽生观、兽生观”,一样地飞,一样地走,这是运气、福气。做人而不幸成了知识分子、艺术家,不免就要有一个人生观:它是从世界观生出来的。那世界观呢,当然溯源于宇宙观。

爽爽快快说一遍:宇宙观决定世界观,世界观决定人生观。老子、庄子、尼采、释迦牟尼,都从这样顺序而思考的。

唯物辩证法号称无所畏惧、积极乐观。如果全世界科学家一致预测有一颗星球,半年内将与地球相撞,两球同归于尽,请问唯物主义者们,站得住脚吗?

只有从宇宙观来的世界观、人生观,这才真实恳切,不至于自欺欺人——老子的哲学,特别清醒地把宇宙观放进世界观、人生观。老子看君、看民、看圣人、看大盗、看鸡、看犬,从宇宙的角度、宇宙的眼光。

一般书生之见、市侩之见,乃至学者、专家、大儒,都说老子消极、悲观、厌世。

我说,正是这一代一代的愚昧无知、刚愎自用,才使老子悲观、厌世、消极。

从五十年代开始,要求人人都要积极、乐观、热爱生活。——这个圈子兜得好大,好漂亮,当时要算最有学问的高级知识分子也都一致认为,积极、乐观、爱生活,总是错不了的,消极、悲观、厌世,总是资产阶级思想,错透了,万万要不得。

其一,资产阶级哪里是在消极、悲观、厌世?“自由世界”当时起劲乐着呢,消极、悲观、厌世,并不是“资产阶级思想”。好,其二,太阳系处于中年期,到了老年期,能量消耗完了,地球将要冷却。等到整个太阳系毁了,这个物理判断,是资产阶级造谣吗?

我们再讲文学史。上次讲中国古代历史学家,我处处要讲他们的文学造诣、文学成就。今天谈哲学家,开门见山,这座山,是中国最大的山。

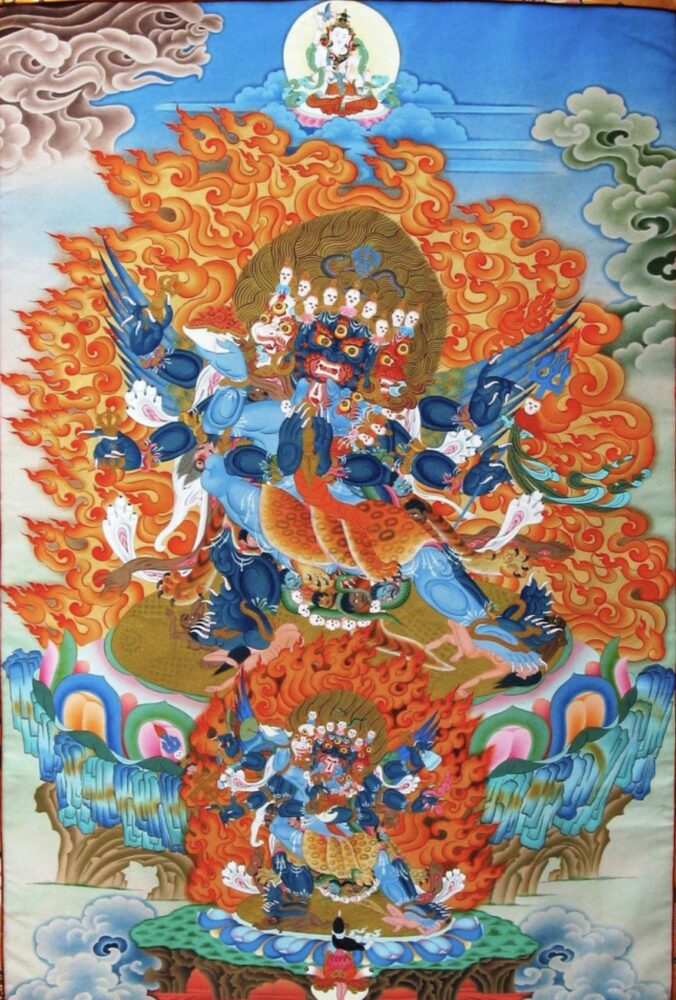

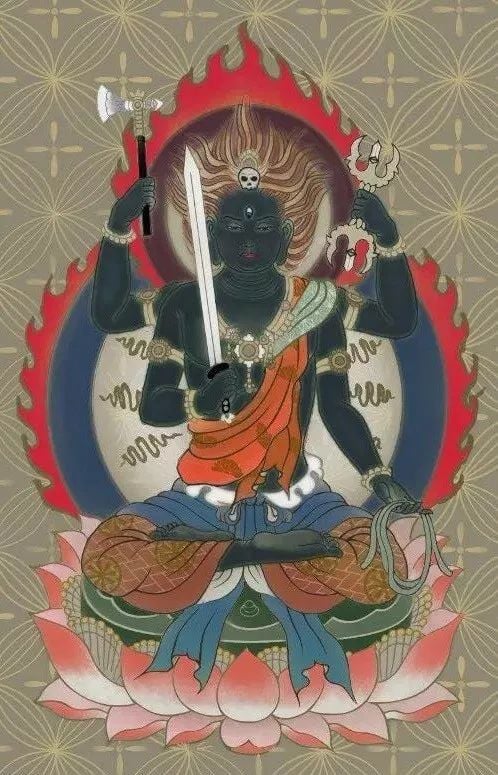

具有永恒性、世界性的中国哲学家,恐怕不多,大概一个半到两个。诸子百家,是伦理学家,研究社会结构、人际关系;是政论家,讨论治国之策。只有老子思考宇宙、生命。庄子,是老子的继续,是老子哲理的艺术化。

中国哲学家只有老子一个,庄子半个。

如果认为庄子文章如此好,算一个吧。那么中国总共两个哲学家,但性质不同,后人说起来总是“老庄哲学”、“老庄思想”。魏晋那么多绝顶聪明人,没有人给老子、庄子做“本质定位”,我是说,老子、庄子的气质,有所不同。

老子是阿波罗式的,冷静观照,光明澄澈。庄子是狄俄倪索斯式的,放浪形骸,郁勃汪洋。老子是古典的,庄子是浪漫的。老子是苦行的,庄子是享受的。老子内敛克制,以少胜多,以柔克刚;庄子外溢放射,意多繁华,傲慢逍遥。

奇妙就奇妙在,两者其实一体。希腊人崇拜日神和酒神。日神主音乐,酒神主舞蹈。音乐、舞蹈,不是总在一起吗?缩小看,在某个人身上,可以住着老子和庄子,两房一厅,洗手间公共——但这是比喻,比喻终究不能完全说明问题。我劝大家别太相信比喻。比喻是“言”,庄子主张“得意忘言”,他喜欢形象,叫做“得鱼忘筌”。总之,我将老子定位为古典,庄子定位为浪漫,也仅是比喻,目的是想回到“文学”。

讲到这里,可以正式谈谈老子的思想及其文体。

老子生活的时代,是很坏的时代。政治卑鄙龌龊,各种治国理论纷纷出笼,而天下愈弄愈乱,原因:一,理论有谬误。二,实践歪曲理论。所以,老子才提出“无为”、“无治”。可是我总是觉得老子这般说法,是生气,是绝望,是唱反调,是现状逼得他往极端走。所以,老子哲学是伤心人语,看透人性的不可救,索性让大家回到原始状态。

不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;

不见可欲,使民心不乱。是以圣人之治,虚其心,实

非常极端,非常不现实。世界上所有“乌托邦”构想,以老子最彻底,最有诗意,最脱离现实,绝对不可能。他的理想和当时的现实,他对他之后的一切的历史现实,都是宿命地叛逆。明知做不到,不可能,他偏要这样说。

这种近乎横蛮的心理,一定来自极大的痛苦。

鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

也是发脾气的话,一是等于说,你做皇帝、做官僚、做军阀,都用不着;二,这么着,大家不必钩心斗角、不必投机贩卖,不必尔虞我诈。

老子最早知道中国的两种特产:一是暴君,一是暴民。

民不畏死,奈何以死惧之。

一语双关,既对暴君说,又对暴民说。他反对法治,也反对人治。无为而治,等于架空皇帝,使其不成为暴君,只有商标,没有货。对于“人”(民和君),老子为什么如此暴烈而偏激呢?他的人生观、世界观几乎是粉碎性的决绝。原因,就是他的人生观、世界观,都从宇宙观来。

这个观念,真是伟大卓绝,当时极摩登,现在更摩登。这一点,老子超越了多少思想家、宗教家。有没有更摩登的观念呢,有:

天地无仁无不仁。

这是什么“子”说的,你们大概知道——老子还是“人”本位的,所以骂“天地不仁”,如果换作“宇宙”本位,仁不仁,何从说起?

所以老子悲伤、绝望、反激、咒诅,出坏主意,制订了很多对付自然、对付人的策略,历代军事家都借此取了巧、学了乖。老子,也免不了被异化的命运。

我爱老子,但我不悲伤、不绝望、不唱反调、不骂、不出鬼主意——我自得恶果,所以不必悲伤;我不抱希望,所以不绝望;我自寻路,一个人走,所以不反激。我也有脾气要发,但说说俏皮话。

老子哲学的极精练、极丰富,就在他有明晰肯定的宇宙观。反过来说,凡宇宙观糊涂,或者忽而偏向有神论,忽而偏向无神论,想说又不敢说,或者说不清,总是差劲的,不能算哲学家。例如孔丘。

老子的文学性呢?语言直白,可是含蓄,这是很难的。几乎看不到还有别人能用这种文体。直白,容易粗浅,含蓄,就晦涩了,而老子直截了当说出来,再想想,无限深意,我喜爱这种文体!

文学,有本事把衣服脱下来。多少有名的文学,靠服装、古装、时装,琳琅满目,里面要么一具枯骨,要么一堆肥肉。庄子的衣裳就很讲究,汉人喜宽博,魏晋人穿得潇洒,唐人华丽,宋人精巧,明清人学唐宋衣冠学不像,民国人乱穿衣,乱到现在,越来越乱。

文学、艺术、哲学、思想,像人的肉体一样,贵在骨骼的比例关系,肌肉的停匀得当。形体美好,穿什么衣服都好看最最好看,是裸体。

思想、情操越是高超、深刻、伟大,越是自然地涌现。可是怎么会含蓄无穷呢?因为思想情操本身细致丰富。请看希腊:希腊的雕像,裸体的;希腊的神庙,那柱子,那浮雕,都可说是裸体的。圆就是圆,三角就是三角。到巴洛克(Baroque),就穿衣服了,到洛可可(Rococo),全是装饰,内在的真实被掩盖了。

我们来看看老子的文笔和文体。

道可道,非常道;名可名,非常名。

他的意思是说:原理呢,可以讲的,但不能用一般的方法讲;要给万物定位称呼呢,也可以的,但不能用通俗的既成见解来分类。

惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。

直通现代艺术,直通现代物理学。人的精神世界,宇宙的物质世界,都是恍恍惚惚。从“人”的角度去观照、去思索,更是恍恍惚惚。先要承认“恍惚”,才能有所领会。

上面几句,简,直白,含蓄。

老子奇特,他主张退、守、弱、柔,这在全世界的思想领域中,独一无二。一是他的气质,二是他吃够了苦,对付宇宙自然,对付人事生活,退、守、弱、柔,才能保全自己,立于不败。东方文化、东方精神,无疑老子是最高的象征,《周易》也和老子哲学通,都是吃足苦头的经验。

读《易经》,读《道德经》,我都为古人难受。他们遍体鱗伤,然后微笑着,劝道:“可要小心,不要再吃亏。”

中国从开始就受大罪,一代代暴君暴民,暴君杀人,暴民帮暴君杀,暴君再杀暴民,暴民逼急了,便杀暴君,然后自己

做暴君,当然还是杀人。老子说

民不畏死,奈何以死惧之!

这句话,声色俱厉,十足老子风格,像是一下子喊出来,意义却复杂得很。

人不怕死,判死刑也没用。

用死去吓他们,无效,想别的办法吧。

你太残暴,怎可用死来威逼?

你杀人,人是杀不完的。

不从根本上解决,光靠杀人,不是办法。

圣人与大盗,相对而存。到了没有圣人的时候,也就没有什么可盗。

老子的理想世界,全然梦境,是他个人的诗的乌托邦。老子之后,世界背向老子而发展,无论大纲细节,处处与老子的理想相违背。老子没有历史眼光?没有群众观点?老子一个人空思妄想?我不这样看。老子的想法、原则,是对的,问题在于,人类是坏种、坏坯,做不到,也不肯做老子所希望的,不能怪老子。

这是老子的纯艺术的一面。

另一面,是老子哲学的实用性,一步一个脚印哩——你要“扬”,先“抑”之;你要得到它,先放弃它;你要推翻它,先拥护它。最简单比喻:你要收获,先埋种子。对待天命,对待人事,老子的话最朴素,最有实效。

话得说回来,哲学、文学,不可以拿实用主义去看。哲学、文学属于极少数智慧而多情的人,是幸福,是享受,和大多数人没关系。乡下老大娘与莎士比亚有何因缘?地铁上抢劫的黑人,不知道“圣人不死,大盗不止”——这是一个使人心平气和的解释。

全世界读《道德经》的人,还真不少。二次大战前,德国大学生读尼采。大战后,必读李耳。《道德经》的英译、法译、德译,版本不断更新。最近美国的什么书店又请人重译老子,李老先生就有这点魅力,世界忘不了他。

下面扼要节引《道德经》文句。老子的著作,句句都是警句,这里不一定按照各章的次序。

以其不自生,故能长生。(第七章)

意思是如果不结结巴巴狠命地保养自己,倒反而活得长寿。(皇帝与村妪)

多藏必厚亡。(第四十四章)

财多,就以物累形,反而加速死亡。

故常无欲。(第一章)不见可欲。(第三章)少私寡欲。(第十九章)夫惟不争,故天下莫能与之争。(第二十二章)

虚其心。(第三章)致虚极。(第十六章)虚而不屈。(第五章)

虚心,没有成见,没有要求,就能以无穷尽的智慧观照无穷尽的宇宙万物。

上善若水。水善利万物而不争。(第八章)守静笃。(第十六章)静为躁君。(第二十六章)清静为天下正。(第四十五章)

清静能使外界的真相从我心中显现。

吾所以有大患者,为吾有身,及吾无身,吾有何患?(第十六章)飘风不终朝,骤雨不终日,孰为此者,天地。天地尚不能久,而况于人乎?(第二十三章)

失德而后仁。(第三十八章)

失仁而后义。(第三十八章)

大道废,有仁义。(第十八章)

绝仁弃义,民复孝慈。(第十九章)

法令滋彰,盗贼多有。(第五十七章)

一个哲学家,总得自己定一个点,定一个名。叔本华,自由意志;尼采,权力意志;黑格尔,总念(Begriff,先于宇宙万物的观念而存在的);孔丘是仁,孟轲是义,韩非是法,等等。不学哲学的人,一眼望去,蔚为大观,其实很可怜。这使我想起物理学的杠杆作用,物理学家夸口说:“给我一个支点,我可以把地球撬起来。”但谁也不能给他这个支点,而思想家自己架构了精神界的支点。老子,他提出“道”,“道”就是他理论的支点。

礼→义→仁→德→道→

推理而定名——哲学家。

感知而不定名——艺术家。

道生一,一生二,二生三,三生万物。(第四十二章)惟道是从。(第二十一章)

天,也是从道而来:“天法道。”(第二十五章)天者,在古代指宇宙,那么,宇宙从道而来。在这里不期然想起黑格尔。黑格尔认为观念先于物质而存在,换言之,物质仅是观念的实现,而诸种观念皆决定于一个总念。宇宙,就是这总念的物质化。宇宙尚未物质化时,总念早已存在。

这样把道和总念相提并论,大家是否觉得有点类同?我夹在一老一黑之间,怎么办?

我怀疑道,也怀疑总念。怀疑了四五十年,结论是,两者概不承认。宇宙既不实在,亦不空虚,既无道,亦无总念。老子与黑格尔需要“支点”架构理论,支点一抽掉,整个理论垮下来。

不是不要支点,但我一生没有致力于寻找支点。起初我就明白:精神界的杠杆所需的那个支点,是找不到的。

物理学上的支点,是存在的。足以“撬动地球”的支点,在理论上也是存在的。唯有足以撬动宇宙的支点,或者说,撬动道和总念的支点,不可能。

我写:“蒙田不事体系。在这一点上,他比任何人都更深得我心。”蒙田(MicheldeMontaigne)不是思想家、哲学家,他终生研究“人”,不是“宇宙”。他的不事体系与我的不事体系,两回事,我抬出他,是借他开一开门,让我走出来。

蒙田先生博学多才,建立体系,太容易了。可是他聪明,风雅,不上当。尼采也不事体系,比蒙田更自觉。他认为人类整个思维系统被横七竖八的各种体系所污染。

以上的话题,提得太高。总之,建立体系而成一家之言,并不难,不事体系而能千古不朽,却是极难极难。

一般的体系,可说是外化的精密、宏观的精密。我取内化的精密、微观的精密。外化的功能,体现在推理而定名,那是哲学、哲学家;内化的功能,表现在感知而不定名,那是艺术、艺术家。哲学家中,只有尼采一个人觉察到哲学的不济,坦率地说了出来,其他哲学家不肯承认思想历程的狼狈感。凡是蹩脚的、吃哲学饭的“桶子”们,从来标榜哲学是一切学的总框。

再举两则别人对老子哲学的评价:

一,《吕氏春秋•不二篇》——“老聃贵柔。”

二,《荀子•天论篇》——“老子有见于诎,无见于信。”诎,即屈;信,即伸。这两个看法,我嫌浅显,读不起《道德经》,老子自己才会说话哩!他说:

柔弱胜刚强。(第三十六章)

天下之至柔,驰骋天下之至坚。(第四十三章)

骨弱筋柔而握固。(第五十五章)

人之生也柔弱,其死也坚强。万物草木之生也柔脆,其死也枯槁。故坚强者死之徒,柔弱者生之徒。(第七十六章)

强大处下,柔弱处上。(第七十六章)

天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,其无以易之。(第七十八章)

弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行。(第七十八章)

《道德经》第二十八章,老子又发挥“柔”的原理:

知其雄,守其雄。

知其白,守其黑。

知其荣,守其辱。

极其厉害的战略,是以对付宇宙、对付世界、对付人生。具体战术呢,第三十六章中已说明:

将欲弱之,必固强之。

将欲废之,必固兴之。

将欲夺之,必固与之。

伟大的思想都有毒的,你能抗毒,你得到益处。老子的观点和方法,可供与老子同品格的人借鉴应用。但不幸,老子的方法论,常被坏人拿去为非作歹了,还反咬一口,归罪于他。大陆有青年犯法,交代时说,读了尼采著作的缘故。

希望大家读《道德经》。有疑难,有问题,可以找我。电话是(718)5261357,我总在家的。老子主张:

治大国如烹小鲜

我在家,烹小鲜如治大国。大家要是觉得好笑,说明我讲老子哲学没有白讲。老子说:

不笑不足以为道。

祝贺大家得道了。

曾经有一位外国学者,F.卡普拉(FrkjofCapra),记不得哪国了,他在一本《物理学之道》(TbeTaoofPhjsics)中说:“《道德经》就是以一种令人费解的、似乎不合逻辑的风格写成的,它充满了迷人的矛盾,它那有力而富有诗意的语言,捕获了读者的心灵,使读者摆脱了习以为常的逻辑推理的轨道。”

这倒正可为老子的文学价值做注解

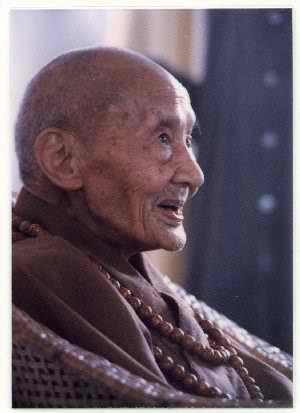

△看你行持有到那種程度,跟你說一些話:

△看你行持有到那種程度,跟你說一些話:

.jpeg)