(图文均来自网络)

文:苏墨

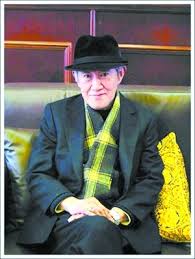

《中國文化報》有這樣一個問題:我們為什麼如此崇敬楊絳先生?

有個網友的回答最令人印象深刻:

我們敬重楊絳先生,不僅因為她的文學造詣,更因為她淡泊豁達的處世大智。

她,歷經一個世紀的沉浮滄桑,卻始終以輕盈的姿態來承擔生命的沉重,以不爭的品格從容自處。

人生之慧,在於眉目舒展、通透自然,在於舉重若輕、淡看浮華。

看淡身外之物,無欲則心輕。

18世紀,法國哲學家狄德羅,因為偶然得到一件華貴的睡袍,而發覺家裡的舊家具與之不配。

於是,他決定把舊物一件件換新。

然而,隨著一件件新物的搬入,呆在奢華家裡的他,卻驀然發現:他一點都不開心,反而因此荒廢了主業。

他居然被一件睡袍而“綁架”了。

這就是著名的“狄德羅效應”。

故事中的狄德羅,是不是像極了生活中的我們,明明擁有了更多更好的,卻仍然感到不幸福。

無止境的慾望,是一切痛苦的根源。

只有懂得淡看身外之物,方能通往心境的平和自足。

楊絳,就是一個物質極簡的人。

曾經去楊絳家拜訪過的黃裳,在回憶中感嘆:

他從來沒有想過一對清華教授的家竟如此樸素。

牆是白灰粉刷的,地是水泥抹平的,整個客廳幾乎沒有任何家具,牆角里供人做的椅子只不過是兩隻豎擺著的木箱子。

唯一顯眼的就是中央的一張長桌,一人一頭,上面擺滿的書籍估計就是這間屋子最昂貴的裝飾吧。

即使後來,面對上級的屢次提出改善條件,她總是笑言:在這樣的環境,已經非常舒適。

就這樣,一位學術泰斗,在如此簡陋的環境,卻怡然自得,不改其樂,寫出了一部部震驚文壇的文學巨著。

不僅對物質淡泊,對名利她亦是如此。

她曾因翻譯《堂吉訶德》而榮獲西班牙政府的嘉賞,被盛邀出訪。

然而淡看名利的她數次婉拒,直到三次之後,實在“賴不掉了”才答應。

楊絳常說:

“我只是一滴清水,不是肥皂水,不能吹泡泡。”

正是因為她對物質的淡泊,對慾望的節制,讓她能夠在浮躁的當下,不僅活得恬靜自在,而且能夠潛心治學,屢攀文學高峰。

正所謂,少欲則心靜,心簡則事明。

唯有學會給生活做減法,幸福才會做加法。

看淡逆境,挫折變存摺。

巴爾扎克說:

“苦難對於智者是一塊墊腳石,對能幹的人是一筆財富,對弱者則是萬丈深淵。”

楊絳的一生坎坷崎嶇,她前半生歷經戰亂,飽受顛沛流離之苦,後半生又經歷了女兒、丈夫先後逝去的錐心之痛。

放在任何一個人身上,都是難以忍受的,然而,她始終坦然以對,用智慧的心態化解一切。

上海淪為“孤島”的時候,生活日益艱難,為了生計,楊絳一人兼了好幾分工,代課、家教,寫話劇……每天早出晚歸,多個地方奔波,勞累至極。

然而,她卻欣慰地說:

“不論多麼勞瘁辛苦,只要一家人在一起就是至幸。”

並且,她把所見所聞都糅進了作品,讓那些困苦變成了素材,成就了她人生中第一部話劇《稱心如意》。

文革運動中,她被學生誣陷,在師生面前出糗、被眾人當瘟疫一般躲開的時候,她泰然道:

“知道我的人反正知道,不知道的,隨她們怎麼想,人生在世,冤屈總是難免的,雖是一番屈辱,卻是好一番錘煉。”

結果,下學期選她課的學生更多,因為被她的從容氣度所折服。

尤其,在那段動蕩的歲月裡,她淡然的品質更是讓人刮目相看。

當胸掛大字牌的時候,她跟丈夫戲稱“愛麗絲夢遊奇境”,相互大笑。

當被罰去清掃廁所時,她幽默地說:正好可以享受到自由,不必看見不喜歡的人。

當在田間辛苦勞作的時候,她感嘆道:意外增進了對農民的感情,增強了勞動之美的認知。

……

就這樣,面對一次次困境,她一次次抱著樂觀的心態,結果所有的磨難都變成了禮物。

正如她說:

“一個人經過不同程度的鍛煉,就獲得不同程度的修養、不同程度的效益。好比香料,搗得愈碎,磨得愈細,香得愈濃烈。”

困境淬煉心境,磨難啟迪心智。

當你換個角度看待逆境,所有的絆腳石都變成了墊腳石。

看淡他人目光,則人生處處自在。

2005年,中譯本中發行量最大的、由楊絳翻譯的《堂吉訶德》引起爭議。

在此起彼伏的非議中,譯者董燕生直接在媒體前稱:楊絳翻譯的版本簡直就是反面教材!

他還批評道,她太自信了,該查字典的地方沒去查字典,很多譯法都是錯誤的。

尤其指責楊絳的譯本比他的少了11萬字,肯定刪減了章節。

此言一出,輿論嘩然。

隨著質疑的持續發酵,楊絳卻置若罔聞,“任憑風浪起,穩坐釣魚台”。

最終連資深出版人李景端也忍受不了,致電楊絳替她鳴不平的時候,楊絳卻開心地打趣道:

“你怎麼還像個毛頭小子愛管閒事!對於那種批評,我一點不生氣,不想去理他,隨他怎麼說吧。”

突然想起村上春樹的那句話:

“別人怎麼說與你無關,儘管按自己的意願去生活。只要你清楚自己在尋求什麼,我的人生是我的,你的人生是你的。”

真正生活的高手,不去評價他人,更不會被別人的評價所影響。

現實中,我們的行為舉止不可避免會遭到他人的關注,甚至不被理解,如果你總是太在乎他人的看法,那麼你將如生活在煉獄,患得患失。

生活是自己的,不是活給別人看的。

正如楊絳在《一百歲感言》中所說:

“我們曾如此渴望外界的認可,到最後才知道,世界是自己的,與他人毫無關係。”

故事的結尾便是,直到很久之後,大家才得知,原來楊絳運用了《文史通義》中著名的“點煩”翻譯法,語意更突出,情節更緊湊。

大家對楊絳淡定氣度的欽佩更上一層樓。

真的假不了,假的真不了。

懂你的不必解釋,不懂你的解釋也沒用。

人生短暫,無需在意他人看法,做好自己的事,時間會證明一切。

楊絳說:

“我們曾如此渴望命運的波瀾,到最後才發現:人生最曼妙的風景,竟是內心的淡定與從容。”

當你擁有一顆淡泊之心,即便行到水窮處,依能坐看雲起時。

最後,願你我修得一份豁達與超脫,淡定處世,淡然為人,從容一生。