分类目录归档:禅宗

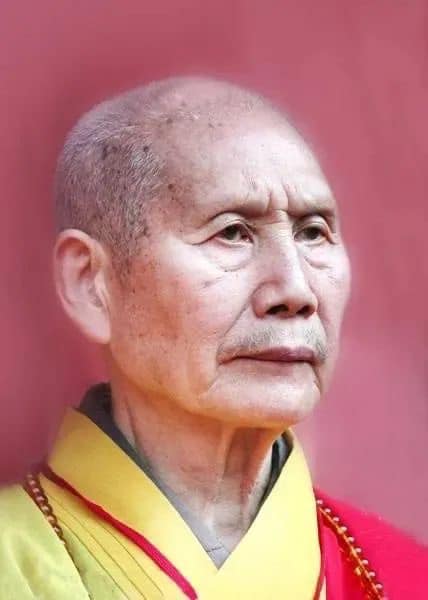

佛源老和尚:我親眼所見的六祖靈骨

摘錄自《佛源妙心禪師廣錄》卷二十《雜著·壬申自述》

1992年佛源老和尚自述:

我在南華寺二十一個春秋,下地耕田、上山砍柴倒死樹、上房翻瓦片、修糞池、打灶頭、開拖拉機、拉耙耕田、看山守夜、支農,前至烏龜洞黃屋中興村,後至饒屋楊屋,沒有不到的地方,每個山頭山坳都有我的足跡,每一塊地都有我的汗水,甚至流過血。真有無上的因緣,甚深的業力,那段時間真有說不完、寫不盡的事……

一天,六祖真身被紅衛兵用手推車推到韶關遊行……結果被人用鐵棒在背胸上打了碗口大一個洞,將五臟六腑拿出來丟在大佛殿,排肋骨、脊梁骨丟滿一地……我們不准看,但我仍偷偷跑去看了,心裡難過得流淚,偷偷地把六祖靈骨拾起收好。但沒有地方可藏,一者怕人知道,二者怕自己不知哪天被打死。六祖的靈骨不能這麼樣被丟掉啊!我於是用一瓦盒上下蓋好,埋於九龍井後山的一棵大樹下,作好標記,托信要聖一法師上來用照相機把地方拍下來,以待日後取出。丹田祖師的靈骨也同遭殘害,我也分別收殮。

(八零年)我由北京返回南華寺,將六祖靈骨取出,歸還六祖的本來面目。

六祖靈骨取出時,因入土已十多年,南方潮濕,肋骨已有霉變,但仍有條塊形。脊骨亦受潮氣發霉,大不如入土時的形象。丹田祖師的靈骨就更不如從前了。

我將二位祖師的靈骨捧回自己屋中,用木炭火烘乾抹淨,用一整塊檀香木將脊骨、肋骨一節節駁接在檀香木上,固好之後再如法放入真身內。外用綢布和漆封閉,並在檀香木上記載說明,寫有時間和原因。

六祖的臟腑已朽,只好烘乾成末,與檀香末混合塑形,放置於六祖胸內。當時我號啕大哭,發誓要生生世世保護六祖真身。此實我不敢想象,如果知道我不會死的話,我決不會將六祖、丹田的靈骨埋到後山,受此損壞。此事我亦未盡到保護之責,心裡難受之極,只有今後更加認真愛護常住,捨身忘命也要保護好六祖。

人家說六祖真身是假的,如我不是親眼所見、親身經歷其事,心中也難免疑心。這次我親眼見到,六祖的靈骨千多年後而能質呈金黃色,堅硬如金,份量也沈重如金;而丹田祖師的靈骨相對呈黑色,份量很輕。相比之下,真有金銅之別,確實不可思議……

行禅

具行法师-民国高僧坐化时的照片:面貌如生,就好像依旧在打坐冥想

广钦老和尚圆寂前珍贵的念佛声,95岁高龄声音依然铿锵有力

虚云大师的水晶舍利

黃念祖开悟三偈之第一偈

莖草集(三)黃念祖居士

貳、歷年春節開示

一、丙寅春節開示 (一九八六年二月十二日)

(丙寅正月初四 )

4、開悟的三偈之第一偈

我即是佛佛即我 二而不二一而多

生佛兩泯即是佛 才相對待便成魔

在天津當時我看書,也觸動了這個禪機。當時大哭,這個很特殊,哭跟笑是兩件事情,可是我當時是同時的,那個大家體會不了。這也很密,哭的時候就不笑,笑的時候就不哭,等到一邊兒就哈哈大笑,一邊兒眼睛淚落如雨啊。在這個時候馬上就作了三個偈子,這三個偈子頭一個,今天說一個吧。

「我即是佛佛即我」,我就是佛,佛就是我;

「二而不二一而多」,佛跟我不是二嗎,二可是它不二,我跟佛不二。但是你說是一,一它又多了,所以不落二也不落一;

「生佛兩泯即是佛」,「泯」,三點水一個人民的民字,泯滅了。生跟佛都沒了,你就是佛,你毫無什麼叫佛見,什麼叫眾生,這種分別見都沒了,你就是佛;

「才相對待便成魔。」你才剛剛覺得有一個相對待的,有眾生、有佛(佛跟眾生這是一),你覺得是不同的、相對的,你這已經是魔了。這句話是很尖銳的,所以有些話大家吃不消,但是到了尖銳的時候,這話就是這麼尖銳。這不是說別人,我這不是罵人,是吧,是當時自個兒的理解。你只要有這種對待的念頭,就是魔!沒什麼客氣。

夏老師坐著,坐著還沒看完,蹭一下就站起來了,「啊!念祖開悟了!」

莖草集(三)黃念祖居士

貳、歷年春節開示

一、丙寅春節開示 (一九八六年二月十二日)

(丙寅正月初四 )

4、開悟的三偈之第一偈

我寫信給我母親,讓我母親拿給夏老師看。我母親接到信說:「這叫什麼話呀!哪有誰說自個兒是佛的道理。」就不肯拿去。後來老沒回信,我寫信去催我母親,最後就拿去了。拿去的就這一張,寫了一張有三段,三個偈子。夏老師坐著,坐著還沒看完,蹭一下就站起來了,「啊!念祖開悟了!」我寫給王上師,王上師說:「如是,如是」,就是這樣,就是這樣;「汝如是,我亦如是」,你是這樣,我也是這樣;「善自保任。」好好去保任吧。這是六祖從前印證南嶽讓的話。「如是,如是」,這印證中也是到了登峰造極了。就是這樣,就是這樣;你是這樣,我也是這樣。

後頭還有兩首,今天時間不夠,不說了。所以就是表示這是一味的。有人就常常問:「你覺得『我是佛』,你這好像是不是自高自大啊?」很可能你覺得「我是佛」是自高,這生佛之見都泯滅了,才有一個對待,那豈但是自高自大,你就是變成魔啊。這都是禪宗的境界。

那麼密法在這些地方,這將要說的就是指出如來藏,指出「我就是佛」,這個禪宗和密宗,剛才說的諾那祖師說的開示、督嘎上師說的事例,都是一味的。咱們蓮華精舍的法的殊勝,就是把這個最高的大圓滿法跟大家開始修的生起次第,結合在一塊兒。我們這兒有好多人修四臂觀音(法),大家很多人就知道這個念咒、觀想、上供,這些地方很用心,但是後來到了大圓滿偈這個地方,大家就沒有足夠的重視。所以我現在承擔的這兩件事都是極特殊的事,淨土宗的《無量壽經》也是以前沒有的,現在有的。這個密法,諾那祖師的這個法,蓮華精舍的法也是以前沒有的,漢地從來沒來過的,現在來了,有了,這是剛開始有的。

黄念祖:四臂觀音法中的大圓滿偈

莖草集(三)黃念祖居士

貳、歷年春節開示

一、丙寅春節開示 (一九八六年二月十二日)

(丙寅正月初四 )

5、四臂觀音法中的大圓滿偈

【無修無證無證者。無取無捨任運住。真實體性真實現。所見一切皆法身。法性自性互含攝。明體之上無生佛。瑜伽者於此認得。即是本來大覺王。】

「法性自性互含攝」,包含無情的一切物的這個本性叫法性,而包含有情的就叫自性,尤其說到人、說到自性,他就自個兒的本性。自性和萬物之性,這是互相包含,互相攝。我的自性中就包含一切物的本性,一切物的本性也包含我的自性,這自心和物就不可分了。所以現在外國科學家又走到一元論,所以我們佛教將來必須要興,這又是一個更重要的因素。他走到一元論了,這都屬於一元論的哲理。心跟物,法性裏頭包括物,自性剛剛說的就咱們心,互相含攝,這不是兩個事。現在就連這些個奇異功能,連這許多事情都是如此,你很不可解了,證明了什麼呢?證明這心跟物不是兩件事。「法性自性互含攝」。

「明體之上無生佛」,「明體」是用密宗的名詞,「體」就說的是真心。什麼是本體?咱們真心是本體。「明體」是光明的,就是妙明,所以「明體」就是咱們顯教所說的「妙明真心」。這個「妙明」簡說成一個「明」字,而「真心」就是本體,就這個「體」字,「明體」。有很多人就把它體會成某個「明點」,說這個是放光之體。其實這又是一種曲解,就是指的你的「妙明真心」,就是你本來如來藏的佛性。在這個之上沒有眾生、沒有佛,所以「明體之上無生佛」。我所以剛才說的,我在天津那個偈子:「生佛兩泯即是佛」,跟這個「明體之上無生佛」,這話是完全一樣的。你兩泯了就無生佛了,無生佛了之後,這就顯現明體了。

三千年读史,不外功名利禄。九万里悟道,终归诗酒田园。

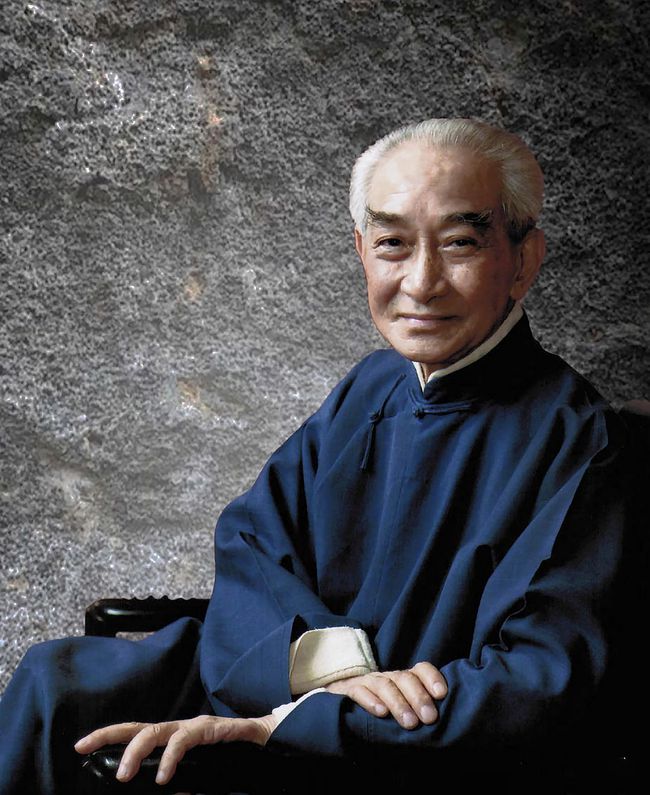

南怀瑾:

三千年读史,不外功名利禄。

九万里悟道,终归诗酒田园。

(南师还有两句略作改编)

佛为心,道为骨,大度看世界。

彻于智,用于悲,从容过生活。

《六祖坛经》:一切福田,不离方寸。

《六祖坛经》:

一切福田,不离方寸。

从心而觅,感无不通。

图文来自网络

虛雲老和尚調整寺院风水格局的故事

图文来自网络

一九三四年,虛雲老和尚住持南華寺,第一件事就是整治風水環境,首先進行風水環境現狀勘察,發現南華寺的風水格局犯了五忌:

寺後橫山是象牙,乃本寺之主靠山。自憨山挑培以後(明朝萬曆年間南華寺住持,重興南華未果),歷次修繕者,不審山脈,削去靠山,使飛錫橋水直衝寺後,形成洗背水,此一忌也;龍潭之右小岡,形似象鼻,系寺內之白虎山,挖斷數處,包圍不密,缺乏遮蔽,此二忌也;外往曹溪路之山坳,破缺多處,正當北風,又無叢林掩護,此三忌也;寺之前後靠向不正,頭進山門,中有深坑,墓地丘陵起伏,穢積亂葬,坎坷寓目,幽明不安,此四忌也;雲海樓下之井,名羅漢井,井右有一高坡,逶迤達天王殿門口,成為白虎捶胸格,此五忌也。寺後大山,雖號雙峰,其實太弱,更因寺之坐靠不依正主,以凹窪為背,是以日漸衰弱。

虛雲老和尚在充分瞭解南華寺風水缺陷後,毅然因地制宜,大力整改風水環境:

(一)更改河流,改變反弓格水形,以避凶煞。一夜雷雨大作,水漲平堤,衝開新河,舊河已被泥土淤塞,砂石湧起,形成寺前之一字案,此為天意促成。

(二)改門向:舊日山門在樟樹西邊,越過深坑乃得出入,不成門面。山門外雜亂無章,野葬縱橫。因此先遷葬亂墳,挑平土石,即以土石築成左右護衛山,高有數丈,以其基地改為曹溪正門。外辟廣場,栽種樹木,緣蔭翳天,白雲覆地,望之儼然一清淨道場。

(三)培山主和平衡左右護砂:南華寺寺所枕山,形像似象。後人將方丈後之靠山,分段鏟去,使寺後落空無主。寺坐象口,其左右系象之下頷,夷成平地,陰陽不分。其右系象鼻,應當高聳,分節起伏,又被人在毗盧井處切斷,一路挖平,直到山門,成大空缺,又無樹木擁護,遠望孤寺無依,近察鼻節已陷,殊痛恨也。

虛雲老和尚指揮眾人拆平舊殿堂及丹墀時,所有土石悉歸三處。右高於左,形象鼻也,稍曲而東,形鼻之卷也。中鑿蓮池,象鼻之吸水處也。培高後山,依倚固也。三處皆栽風水林,藏風聚氣。

虛雲老和尚,對佛教祖庭一往情深。他中興雲門寺也是風水大手筆。雲門寺由五代時期的文偃禪師開創於後唐莊宗同光元年,歷史悠久,是雲門宗(佛教五大禪宗之一)發祥地。

歷史進入民國年間,雲門寺已逐漸衰廢。當時住持南華寺的虛雲目睹雲門祖庭淪落,就連雲門祖師——文偃大師的肉身也兀坐於危殿之中,痛心的淒然淚下,發願重修。1943年在李濟深、李漢魂、鄒洪等諸大居士的護持下,虛雲移錫雲門,像整理南華寺風水環境一樣,他首先觀察山川形勢,為舊寺把脈,查出風水癥結:

「寺坐西北向東南,乾山巽向,大殿三門,正對雷公嶺,於風水格局均屬不利。左側背受山沙溪流之衝煞,右前方遭白虎山之威脅,左前方不現青龍嶺,於整個堂局不相稱合……」

然後虛雲大師對症下藥:「改正山向,仍坐西北向東南,取辛山乙向,置大殿三門,正對觀音嶺,如此有四利焉:

一者,全寺靠正主山,不形偏倚,且避免左側背山氣之衝煞;二者,青龍嶺高於白虎山,免除右前方之威脅;三者,正對觀音嶺,案山佳勝,諸峰羅列,並有大小旗山,形成貴人拱衛之象;四者,全寺梵宇,稱合整個天然局勢,後座穩靠,前面開展,左右擁護,凶煞盡避,吉向全收。」

另在大殿左側沙溪衝煞處人工堆築擋煞砂。

由上述事例,虛雲老和尚所主持的寺院,都注重形法上的山水平衡。所調整的寺院格局無不體現四神象的美學理念。

四神相應指的是「東方青龍,南方朱雀,西方白虎,北方玄武」。符合四神相應的地形都是最佳的地形。在過去懂風水的工匠營建陰陽宅,都是按這樣一個風水理想模式來定向和施工。

文殊菩薩留下的三個偈頌

图文来自网络

山西五台山的大孚靈鷲寺,每年初都會舉辦一場不分賢聖道俗、貴賤老幼,平等行財施、法施的無遮會。

相傳,有一年靈鷲寺舉辦無遮會時,大清早有位貧困女子從南方前來赴集,她手抱兩個幼兒,一犬在後。由於身無分文,只好剪髮聊表布施之意。貧女顧不及大眾,對寺院住持說:「可不可以先分給我食用?我還有急事要到別處去。」住持於是命人備辦三份飲食,施於貧女。

接下飲食,貧女邊指著狗說:「也得給牠吃點東西才行!」住持勉強的又給了一些食物,沒想到貧女卻說:「我腹中懷著的小兒,也需要一份食物。」

這時,住持憤然呵斥:「你來寺院乞求僧食,卻毫無厭足。肚裡的小孩又還沒出生,為什麼也需要進食?你根本就是貪心,還不快走。」

貧女被住持這麼一呵斥,便说偈云:‘苦瓠连根苦,甜瓜彻蒂甜,三界无著处,致使阿师嫌。’意思是:我对三界早不执著了,不料今天却被嫌弃。

然後騰至虛空,現出文殊菩薩相,狗變為獅子,兩個孩子變為二侍童。雲光縹緲中,菩薩又說偈曰:“众生学平等,心随万境波,百骸俱舍尽,其如憎爱何!”

所有參加法會的人紛紛跪下祈求:“文殊菩薩!請開示平等法門,我等奉行!”之後,虛空中又出現聲音,偈曰:“持心如大地,亦如水火風;無二無分別,究竟如虛空。”

遂隱身不見,在場僧信二眾無不驚歎連連。從此以後,這位住持視貧富無二、貴賤等觀,更於文殊菩薩乘雲而起的地方,建塔供養菩薩布施之髮,以為警誡與紀念。

黄念祖:古人開悟之後,要經過三、四十年才打成一片。

摘自《莖草集》(三)黃念祖居士歷年春節開示

《十方同聚會 個個學無為 此是選佛場 心空及第歸》

4、萬緣放下,一念單提

所以諾那祖師說:「你們修行人就是這個,要永遠不能忘,一個是這一句咒;一個是種子字,兩個不能忘,其中至少有一個不能忘。」所以大家就從小到大,我們這一生就是按這兩句話去努力。

夏老師說:「我這一天要不我就念佛,要不我就觀想,要不我手結印,要不我想一句經文,就是永遠不斷。那麼我跟著客人說話的時候,我手結了個手印。」所以他有這個法子之後,他就「總之我這個都在佛事之中」。這比諾那祖師這個,我們又開闊一點。這多少大德印證了嘛,我們要去學習他們,就是要多知道一些方子,個人看自個兒所需要。

現在這個說是很容易,但就是大家不肯做,所以我們就是要去實踐,去想到這個事,不要安心於被擠掉,從前夏老師說:「你自個兒去創造條件。」要創造條件,觀想一個字,觀想一句咒,再有結手印。這麼許許多多的辦法想出來,或是想一句經文,種種的,所以說是有些辦法的,是有些辦法的。就是一段一段的練習,要成個習慣,也不是說我想這樣就能這樣。說的是容易,實際好難哪,實際好難哪。

古人開悟之後,要經過三、四十年才打成一片,坐破幾個蒲團哪。開悟以後還如此,你根本沒有悟過,哪有那麼容易啊。這個悟,悟這個事,它有各種各色的悟,像大慧禪師,大悟十八次,小悟無數。他一生經過十八次的悟,那他那個第十八次和第一次,當然是大有不同,有天淵之別。

那天我跟人說,某大師兄忽然想到那個《淨修捷要》的話:「境外無心,全他即自。」忽然之間就覺得就是這麼回事。全部接受,信了,覺得心也開了。我說:「這個『開』好啊,開悟也是這麼開啊,其實就是這麼回事兒啊。」到那個時候人就是…,「就這麼回事」這句話也沒有,他這就都屬於這一種,就是他心純淨,而不知不覺,不知不覺之中妄想斷了。

我该孝顺父母,还是该追求我的理想?(二)

图文来自网络

《六祖坛经》:

慧能严父,本贯范阳,左降流于岭南,作新州百姓。此身不幸,父又早亡,老母孤遗,移来南海,艰辛贫乏,于市卖柴。

时有一客买柴,使令送至客店,客收去,慧能得钱,却出门外,见一客诵经。

慧能一闻经语,心即开悟。遂问客诵何经?

客曰:“《金刚经》。”

复问从何所来,持此经典。

客云:“我从蕲州黄梅县东禅寺来,其寺是五祖忍大师在彼主化,门人一千有馀,我到彼中礼拜,听受此经。大师常劝僧俗,但持《金刚经》,即自见性,直了成佛。”

慧能闻说,宿昔有缘,乃蒙一客,取银十两与慧能,令充老母衣粮,教便往黄梅参礼五祖。

备注:

取银十两:敦煌本无客赠银两事,而是 “惠能闻说,宿业有缘,便即辞亲”,这有违于传统孝道,从惠昕本开始,就加上了 “客赠银十两安置老母” 的情节。

白话译文:

我父亲祖籍范阳,被贬职流放到岭南,成了新州的老百姓。我很不幸,父亲早早去世,母亲年迈,带着我这个丧父孤儿迁来南海,生活艰辛贫苦匮乏,靠我打柴去市场卖度日。

当时有个客户买柴,让我送到客店去,客户收了柴,我拿了钱,一出门,遇见一个人在念佛经。

我一听他念的经文,心里就感到有所领悟。我就问那个人念的是什么经?

那人回答说:“《金刚经》。”

我又问他从哪儿来,怎么会修持这部经典。

那人回答说:“我从蕲州黄梅县东禅寺来,那个寺院是五祖弘忍大师在主持教化,门人有一千多,我到寺院中敬礼朝拜,听讲领受了这部经典。大师经常劝谕僧俗两众,只要修持《金刚经》,就能够发现自己的佛性,当下成佛。”

我听他这样说,也是前世有缘,就有一个人拿出十两银子给我,让我拿去做老母的衣食赡养费,以便我前往黄梅参拜五祖。

黃念祖:介紹高峰禪師02

莖草集(二)黃念祖居士

漫談篇四(1991年北京蓮舍開示)

(編按:1991年9月中旬,恩師在北京對我們自美國來訪的弟子做了數日的開示,此篇是根據恩師當時開示的錄音所整理的。)

介紹高峰禪師02

蓮池大師就得高峰的力,所以蓮池大師後頭得法以後,就印了他的語錄,並且說︰「可惜啊,大藏裏頭沒有。」這麼大一個禪師,編藏經的人把他給漏了,所以夏老師就囑咐我說:「後世你們要印藏經的時候,一定把他收進來。」所以淨空法師不是印《藏經》嗎,我就說提醒他一定要把他收進來。後來大概已經入了,《高峰語錄》,現在也有單行本,這個很殊勝。

高峰這苦行的事情,他是整天不睡覺的,站著修的,只有在吃飯的時候坐一坐,上蒲團,其餘時候都在行跟站著之中修。為了怕昏沉,他就跑到山崖的邊上去站著。你要摔下去就是死,你還打盹不打盹?你看已經兩次開悟了還這麼用功。

那麼有一天還是打盹掉下去了,半空中有一個人托住他,把他托上來了,他就問:「您是哪位啊?」「我韋陀。」他心想噢這韋陀都在護我的法,看來我是不錯。韋陀就說:「你啊,動了我慢的念,五百劫不護你的法。」他的一念,韋陀就知道了,「你在我慢」。韋陀護衛法,就覺得他自高自大。「啊這壞了!」大懺悔,「怎麼起這我慢的心哪,自己滿足。」接著修吧,經常就還是站著,有一天又掉下去了,又有一個人把他接起來了,把他托上來了。他問:「你是誰啊?」「韋陀。」「唉呀,菩薩你不是說五百劫不護我的法了嗎?」「你真實懺悔就超過五百劫嘛,五百劫就已經過了。」

他的弟子就是中峰,他是元朝的國師,多少人都來求法,而且中峰是提倡淨土宗的,高峰就沒有很明顯,但是中峰很明顯。他裏頭的許多開示,一個《三時繫念》,臺灣有吧?可以唱的,那就是中峰的書。他是禪,中間的「中」,山峰的「峰」,中峰,《三時繫念》,是禪和念佛結合的。

他那個《闢義解》,你那些個理解,他都給予否定。這「一法不立」,禪宗是一法不立,你立了一法,「一句合頭語」,就「萬劫繫驢橛。」你這一句話精彩,我要記住它,始終擱在腦子裏不要忘,念玆在玆。和你對了頭了,這一句話就是一萬劫拴驢的那個木頭橛,把你那個驢就拴住了。所以不是把它當作一個教條,當作一個規律,在這兒死記死背,老提醒自己老什麼什麼。一般說起來這已經很難得了,但是在求無上法來說,這個還是嫌執著,所以禪宗他這個很高上,他連法身都還要過。

黃念祖:介紹高峰禪師01

莖草集(二)黃念祖居士

漫談篇四(1991年北京蓮舍開示)

(編按:1991年9月中旬,恩師在北京對我們自美國來訪的弟子做了數日的開示,此篇是根據恩師當時開示的錄音所整理的。)

介紹高峰禪師01

高峰的故事。他可能還不到二十歲,年輕就出家了,立了一個誓願三年之內要開悟,當然不是這麼容易。就在這兒參,後來有人告訴他說:「塔那邊有個老和尚很關心你,他跟我們問到你。你去求求法嘛。」他拿了香就去了,到了那兒就給老法師頂禮,結果老法師拿著棍子就打,給打出來了,他當時就哭著回來了。雖哭著回來,可是第二天還去。

這都是考驗,一打就退了,那你就算了,退了就退了吧。打了之後還不退,那就是你真正有向道之心。連夏老師也是這樣,見了省元法師,省元法師大罵一頓,連侍者都看不過,說:「師父你也慈悲慈悲。」他說:「這就是慈悲!」哈哈哈…。第二天夏老師去了,就招待,談得兩人非常投機。就是罵不退、打不退的。現在施主到廟裏,那都是財神爺來了,供在頭上,呵呵呵,所以他聞法很難哪,你沒有這種千錘百鍊成鋼,沒有鍛鍊,成功很難。非得要燒、要打,舒舒服服不能成佛。

後來老和尚就告訴高峰:「你來了之後,我們就談用功的情況。」後來就告訴他應該怎麼用功,他就去做,做了之後果然很上路、很得力。這麼做了一段時期後,老和尚就不談用功了,就問高峰:「誰叫你拖這個死屍來?」是誰讓你把這死屍拖來的?他雖然是個活人,老和尚說你拖著個死屍來。他剛要回答,就打。就這樣每天去每天問:「誰叫你拖這個死屍來?」剛要答就打,打出來了。就這麼過了幾個月,天天去、天天問、天天打。結果這個師父別的一個很遠的廟請他去,高峰還要跟去,就是說,這成天打他的師父,他還要跟去,所以他是根器不凡啊。

他就回家辭別一下父母後,又要去找師父。他父母親就等他睡著的時候,偷偷的把他衣缽偷走了,受戒的戒牒,跟他那個缽。和尚沒有戒牒,廟裏不收。廟裏要收,你必須要有戒牒、證件。這他哪兒也去不了了,就只好在附近的廟待著。還不到二十歲就亂跑,他父母親捨不得,答應他出家已經很不錯了。於是他就在另外一個廟裏待著。

這個時候他自己就是參那個「萬法歸一,一歸何處?」,參來參去起了疑情了。他心中沒有別的,就是這個,所以起了疑情。「開悟是在入了無心三昧以後的事情」,這也是高峰的話。就只有這一句話頭,腦子裡什麼都沒有,就這麼如醉如痴的樣子。

那麼廟裏頭很多和尚,大家要做佛事。一般他們隊伍轉到祖師堂上頭都要唸一唸,轉一轉這個殿、那個殿。這些和尚隊伍轉到祖師堂時,他看見了就跟到後頭。因為本來沒有排他參加這個的,他在那兒參他的禪,參他的話頭「萬法歸一,一歸何處?」

他就跟著隊伍走到祖師堂,走到祖師殿,後來看見很多祖師像,他就跟那兒待著,一下看見五祖演的像。五祖演當時是宋朝的大德,他門下有「三佛」。他的像贊題了「百年三萬六千朝,反復原來是這漢。」一百年不就是三萬六千天嗎,這三萬六千天,原來反反復復的還就是這個漢子,題了這二句話。他突然間就想到他原來那個師父的「誰叫你拖了這個死屍來?」把這個公案打破了!當時正在參「萬法歸一,一歸何處?」已經就到了這種無心的境界,就是這樣,這個時候看見這個像,看見這個話:「百年三萬六千日朝,反復原來是這漢。」一下子想「誰叫你拖這個死屍來?」「反復原來是這漢。」這一下子沒有這些思想,一下子就把他這個打破了,開悟了。正好他發願三年,這就三年。師父也給他證明了,後來他就到他師父那兒去了,師父叫他還跟著師父在那兒一塊修。

一天他師父問他:「你白天這麼很忙忙亂亂,你都能作主嗎?」「弟子能夠作主。」「你晚上夜裏頭睡夢,你睡夢中能作主嗎?」「能作主。」很不簡單了。他說:「你夜裏睡著了,沒夢的時候,你主人翁在哪裏?」睡著了沒作夢,你的主人翁在什麼地方?答不出。師父說:「好,我也不要你什麼什麼,搞這搞那,你就是回答我這問題去吧!」他下了決心,我拼著當一輩子呆漢,專致這個問題。

大概經過了七年,所以大家不要以為一開悟就沒事了,悟後他這個問題還是答不出嘛,所以還有這個話,高峰的話:一開悟之後,你沒有資格說話,你大法未明。一般以為開悟就不得了了,你就是佛了、就是什麼,你就…。這還都是體會的很淺。你真正見了法身,大法還未明,你不能說法為人哪。

旁邊一個人睡覺,他枕頭掉了,叭噠!就叭噠一聲,開悟了,這第二度的開悟。宋朝的大慧,最有名的禪師,他一生大悟十八次,小悟無數,所以禪宗這個悟是很殊勝的事情。(高峰)悟了之後,他入死關不出來。在天目山入死關,在山上用木頭,整個鳥籠子似的,搭上幾根;自個兒就一件衣裳,找了一個破的缸的底下半截,那就他的鍋;一天自個兒煮一頓吃的,就拿那個鍋,用柴火點著了,煮一頓,吃這一頓。春夏秋冬就這一身衣裳,也是常年不洗澡,那地方哪兒洗澡去?哪兒去弄水?在那山上裏。閉死關就是不出關的,而且他那個地方,上那個山,他說中間得搭上兩根木頭,才能爬到這兒來。他要是給抽掉一根木頭,誰也過不來了。

就這麼在那兒修,後來還是很多人找上來了。之後就又在附近搭上廟,人多嘛,就請他到廟裏去說法,這就是高峰。(待續)

黃念祖:這個大虹光身咱們禪宗就有。

《莖草集》 黃念祖居士

漫談篇三(1990年北京蓮舍開示)

(編按:1990年7月中旬,恩師在北京對我們自美國及台灣來訪的弟子做了數日的開示,此篇是根據當時開示的錄音所整理的。)

顯密圓通

……我們過去出了多少大德,這個化光咱們中國禪宗就有。唐朝時候挨三頓打的臨濟,後來開悟了。跟臨濟同時也有個人叫普化,臨濟那時到北方弘法。這普化瘋瘋癲癲的。

有一天他說:「我跟你們化緣,我化一只布襖子。」有人就給他做了衣服,臨濟給做了個棺材。他說:「唉,還是臨濟小廝兒,別有一隻眼晴。」就把這隻棺材扛走了。扛走了就搖著鈴鐺:「我要死了,我要死了,你們來看。」他出了城,出了東門,躺下來說:「我就要死了。」待會兒:「今天不好,我還不死。」又回來了。很多人在那看,看沒死,那就回來了。

第二天出南門,說:「我要死了,我要死了。」好多人又跟著去看,看著他躺在棺材裏又搖著鈴,摇了一會兒:「唉,今天還不死。」又出來了。

到第四天就沒人跟他了,不理他了。有個過路的,普化說:「你給我釘棺材。」那個過路的就給他釘上。他先在裏頭還是搖鈴鐺鐺鐺,鐺鐺鐺,再過了些時候不響了。那釘棺材的人就回來說:「今天普化死了,我給他釘了棺材。」「這很可惜,他死了,我們去看看。」他真死在裏頭了,「走走,把棺材給他埋了吧。」就把他埋了。

又過幾天,大家覺得真怪,這個棺材怎麼這麼輕?抬的人覺得這輕得不盡情理,「咱們打開看看吧。」就開土把棺材撬開,沒人!這屬於化光嘛,同樣修的是大虹光身,所以禪跟密是一件事情,所以懸別顯密,在密宗也是禁止的。

黄念祖:死盡偷心

《莖草集》黄念祖

漫談篇二 (1989年北京蓮舍開示)

死盡偷心

有的人就總是想有一個什麼法,我要得了那個法,那我就好了。這是偷心!哪個法都一樣,主要是含的這些密法的精義。你從這些法把它體會深了,一切法都是一樣的,也沒什麼叫做竅門,不像道教告訴你玄關一竅,我跟你指出來你當下就…。那它確實有這個現象,在玄關這兒給你一點,有時候你就看見光。覺得神祕的不得了,其實這都是偷心,互相的偷心。因為他相信到這,信心就能夠出生一切,這本來嘛,佛就是這兒放白毫光的,一個很重要的地位,所以這個地方放光沒什麼奇怪。

中國的古人叫做「虛室生白」,虛室,空的房子裏頭生出白。「常觀鼻尖一點白」,常常看我鼻子頭的一點白,這個白是什麼?光。就是讀孔夫子書的人,他們坐坐也會遍屋子都是光,就是「虛室生白」,鼻前也會放光。「常觀鼻尖一點白」,就是放光之後就更好攝心了,老看這一點光也不想別的了。這個都是本有的,不一定必須別人點,他就是自己安安心心坐那兒,自然就生白了。而且就是有這些瑞相也不說明你什麼業障都消除了。

我一個親戚也很用功,他有兩個特點,一個特點就是觀音跟他感應,有求必應,所以他也就很相信,他說:「你看看觀世音菩薩就是保佑我,不然你們將來看看,我就是好,我就是沒有問題。」他這裏就出了邪見了。觀音確實是有求必應,比方他要祈求讓兒子晚去鄉間勞動,因為要再回北京是很難的事情,他求都能達到。比方他這兒念起佛,上房那兒樓上鬧不安靜,他一祈禱一會兒樓上就安靜了,有求必應!還有他曾經看見,一進屋滿屋子都是光,他不相信就退出去,再進來還是滿屋子都是光。這個人呢,最後讓火車撞死了。

我們不要對於這個去解釋,我們不是心外求法,所以這一切都不足重視。還是你自心,就諾那祖師的話,你今年比以前多明白一點了,慈悲一點了,這是最實際的。智悲雙運,明白一點是智慧,慈悲一點是悲心。你智悲雙運中,慈悲長了一點,智慧長了一點,不是好嗎。

正法還不止於這些觀點,而且偷心也是人人都有的,就像癌細胞一樣,人皆有之,但是我們要慢慢的,逐漸逐漸的…。

開悟有好多例子,比方說像萬里尋親,找自個兒的爸爸,萬里找找找,忽然在十字街頭一眼看見親爹,哦就在這兒,這是悲喜交集啊,沒想到就在這兒,這是一個譬喻。再一個譬喻像賊入空室,這個賊由門撬鎖,好不容易把門撬開進來了,這高興得…,一看,是空屋子!你偷什麼也偷不著,所以就「死盡偷心」。你這偷的心全沒了,無可偷,但屋子你進來了。見親爹的那個好像還有什麼,形容正開悟時候的那個,形容的很逼真。當年我在天津,大笑不能自止,同時大哭也同時不能自止,那眼淚就如雨,大笑如狂。後來我的愛人和我們的孩子回來了,我說幸虧你們不在家,你們要在家就以為我瘋了,哈哈哈哈哈………。所以形容像賊入空室,他就安心了。

現在好多人都還在偷心之中,總想找個師父給我多傳一個什麼法,我有了這個法一來,我就成就。這都是騙人的,沒有什麼叫密訣。你要說密訣,那《金剛經》就是密訣,這諾那祖師的話,密宗境界就是《金剛經》,有什麼密啊?所謂密訣,就是你理解不到,因為它不可言說,現在通過語言大家能夠感覺一些,這個就都是佛力的加被,這是個極不容易的事情。說教比較容易,講經比較容易,把這個話給你講明白是什麼道理,你真正要的是能對於這個悟心啊,自個兒能什麼…。

黃念祖:悟後你要不就持咒,要不就念佛是最好了。

莖草集(二)黃念祖居士漫談篇

漫談篇二 (1989年北京蓮舍開示)

念佛功德唯佛與佛乃能究竟

念佛有四十里光明,這都是初步的說,實際你持咒、結印這些功德是遍滿虛空,遍滿法界,是不可窮盡的,不是在因地的菩薩所能夠推測,所能猜得到,所能了解的。這些功德是「唯佛與佛乃能究竟」,只有佛跟佛才能徹底了解。不要說我們凡夫不能,就是在因地的菩薩(還沒成佛,稱為因地),也不能徹知,也不能徹底。十地菩薩尚且須要用咒來保護,十地菩薩也不離念佛,這都說明這些功德。所以淨土宗是密教顯說,都是一樣的。

憨山大師說禪宗開悟了都持咒,為什麼不說呢?怕別人執著所以不講。那麼講的有俱胝,俱胝只念三行咒,不是念個長咒,只有三行,古大木板字,三行這很短啊,「便能功超一切人」,就超過一切了。俱胝是開悟的祖師,他就念三行咒。這是公開的人知道,實際憨山大師說,都是這樣,都持咒,所以悟後你要不就持咒,要不就念佛是最好了,可以免魔障。

大家讀《楞嚴》就知道,有種種的魔。尤其是破五蘊,在每破一蘊裏頭都有好多好多魔障,當然我們都在五蘊之中,還談不到破蘊,所以有時進步之後,常常還遭遇魔。有的人修得好好的後來著了魔,他覺得是很進步了很什麼的,實際有的是入魔了。這些地方就是說,有許多法門很險哪。淨土法門也是這樣,跟密宗一樣,密宗唸真言免得魔擾,念佛也是如此。你要念佛的話,阿彌陀佛派極樂世界的二十五個菩薩隨時隨地來護持你,你們記住這個事。

所以那些看風水什麼的,不理他,這不是他們所能了解的,他們做夢也想不到。要請他們看,他說的他們所看的那個境界,比實際的情形要低得不知多少。他看不到。我一個郵電學院的學生,現在也做教授了,他家傳的氣功是從強盜那兒學的,他的祖父在兒孫中就只傳他一個人。這個人前兩天來找我,他知道我有點病,他說黃老師我給你看看病好不好?我說用不著了。後來就談,談完後他跟我說,我雖然沒有約請他,他還是要試一試。他說剛才我試了試。他們試著用他們的光、氣到我的身體來,替我排除什麼東西。他說我沒辦法,我們的進不來。哈哈哈…。他能進來之後,他就把你的氣趕出來,有時候會覺得兩條腿都是冷的。我是很明顯的,從氣功入門的概不接待,你就不是一張白紙了。

六祖慧能大师“無相懺悔”法:凡夫愚迷,只知懺其前愆,不知悔其後過。以不悔故,前愆不滅,後過又生。

(图文均来自网络)

《六祖坛经》:

時大師見廣韶洎四方士庶駢集山中聽法,於是陞座,告眾曰:「來,諸善知識!此事須從自性中起。於一切時,念念自淨其心,自修自行,見自己法身,見自心佛,自度自戒,始得不假到此。既從遠來,一會於此,皆共有緣。今可各各胡跪,先為傳自性五分法身香,次授無相懺悔。」眾胡跪。

師曰:「一、戒香,即自心中無非無惡、無嫉妒、無貪瞋、無劫害,名戒香。二、定香,即睹諸善惡境相,自心不亂,名定香。三、慧香,自心無礙,常以智慧觀照自性,不造諸惡,雖修眾善,心不執著,敬上念下,矜恤孤貧,名慧香。四、解脫香,即自心無所攀緣,不思善,不思惡,自在無礙,名解脫香。五、解脫知見香,自心既無所攀緣善惡,不可沉空守寂,即須廣學多聞,識自本心,達諸佛理,和光接物,無我無人,直至菩提,真性不易,名解脫知見香。

善知識!此香各自內熏,莫向外覓。今與汝等授無相懺悔,滅三世罪,令得三業清淨。善知識!各隨我語,一時道:『弟子等,從前念、今念及後念,念念不被愚迷染,從前所有惡業愚迷等罪,悉皆懺悔,願一時銷滅,永不復起。弟子等,從前念、今念及後念,念念不被憍誑染,從前所有惡業憍誑等罪,悉皆懺悔,願一時銷滅,永不復起。弟子等,從前念、今念及後念,念念不被嫉妒染,從前所有惡業嫉妒等罪,悉皆懺悔,願一時銷滅,永不復起。』

善知識!以上是為無相懺悔。云何名懺?云何名悔?懺者,懺其前愆,從前所有惡業、愚迷、憍誑、嫉妒等罪,悉皆盡懺,永不復起,是名為懺。悔者,悔其後過,從今以後,所有惡業、愚迷、憍誑、嫉妒等罪,今已覺悟,悉皆永斷,更不復作,是名為悔。故稱懺悔。凡夫愚迷,只知懺其前愆,不知悔其後過。以不悔故,前愆不滅,後過又生。前愆既不滅,後過復又生,何名懺悔?善知識!既懺悔已,與善知識發四弘誓願,各須用心正聽:

『自心眾生無邊誓願度,自心煩惱無盡誓願斷,自性法門無量誓願學,自性佛道無上誓願成。』

●譯文

那個時候,惠能大師看到廣州、韶州以及四方的學者、庶民都雲集到山中來聽聞佛法,於是登上法座,告訴大眾說:「來,各位善知識!有關修行成佛的大事,必須要從自性的覺悟中做起。在任何時候,念念都能清淨自心,修正自己的身行;見到自己的法身、佛性,自己救度,自己持戒,這樣才算不虛來此曹溪一回。大家既然都是遠道而來,能夠共同在此聚會,都是大家有緣。現在請各位就地胡跪,我要先為你們傳授『自性五分法身香』,接著再傳授『無相懺悔』。」大眾依言,各自胡跪。

惠能大師說:「第一是戒香,就是自己心中沒有過失、罪惡,沒有嫉賢妒能的心理,沒有慳貪瞋忿的念頭,沒有劫掠殺害的意圖,這就叫做戒香。第二是定香,就是看到一切善惡境相的時候,自心不會散亂,這就叫做定香。第三是慧香,就是自心沒有障礙,時常以智慧觀照自己的真如自性,不造作惡業,雖是修行種種善事,但心中不執著所做的善行。尊敬長上,體念下人,憐憫孤苦,救濟貧窮,這就叫做慧香。第四是解脫香,就是心不攀緣外境,不去思量分別善惡,身心自在,無所掛礙,這就叫做解脫香。第五是解脫知見香,就是自心既於善惡都無所攀緣,但也不可以死守空寂,而應多方參學,聽經聞法,以認識自心,通達佛法義理;待人要謙虛和善,不妄自分別人我,從初發心一直到圓滿菩提時,真如自性毫不變易,這就叫做解脫知見香。

善知識!這『自性五分法身香』,主要是用來薰修自心,千萬不能離心而向外尋求。現在我再為你們傳授『無相懺悔』,滅除三世罪業,使身口意三業得到究竟清淨。善知識!大家一起隨我念道:『弟子等,從前念、現念,一直到後念,念念都不被愚迷所汙染,以前所造作的一切惡業以及愚迷等罪,現在完全以至誠的心懺悔,誓願都能同時消除滅盡,今後永遠不再生起。弟子等,從前念、現念,一直到後念,念念都不被憍狂所汙染,以前所造作的一切惡業以及憍狂等罪,現在完全以至誠的心懺悔,誓願都能同時消除滅盡,今後永遠不再生起。弟子等,從前念、現念,一直到後念,念念不被嫉妒所汙染,以前所造作的一切惡業以及嫉妒等罪,現在完全以至誠的心懺悔,誓願都能同時消除滅盡,今後永遠不再生起。』

善知識!以上所宣說的就叫做無相懺悔。什麼叫做懺?什麼叫做悔?所謂懺,就是懺除以前所犯的過失,從前所造的一切惡業、愚迷、憍狂、嫉妒等罪,完全懺除盡淨,今後永不再起,這就叫做懺。所謂悔,就是悔改自己以後再犯的過失,從今以後,所有的一切惡業、愚迷、憍狂、嫉妒等罪,現在已經覺悟,完全永遠斷除,更不再造作,這就叫做悔。所以稱為懺悔。

凡夫愚迷,只知道懺除自己以前所犯的罪業,而不知道悔改以後的過失。因為不知悔改的原故,所以從前的罪業未能滅除,往後的過失又頻頻生起。既然以前的罪業不能滅除,後來的過失又再生起,如何能稱為懺悔呢?

善知識!現在已經懺悔清淨,再與大家一起發四弘誓願,大家都應用心諦聽:

自心的眾生無邊,我誓願度盡;自心的煩惱無邊,我誓願斷盡;自性裡的法門無量,我誓願修學;自性的佛道無上,我誓願成就。

達摩祖師:白衣有妻子,淫欲不除,憑何得成佛?

摘自《達摩大師血脈論》

問曰:白衣有妻子,淫欲不除,憑何得成佛?

答曰:只言見性不言淫欲。只為不見性;但得見性,淫欲本來空寂,自爾斷除,亦不樂著,縱有餘習,不能為害。

何以故?

性本清淨故。雖處在五蘊色身中,其性本來清淨,染污不得。

法身本來無受,無飢渴,無寒熱,無病,無恩爰,無眷屬,無苦樂,無好惡,無短長,無強弱,本來無有一物可得,只緣執有此色身,因即有飢渴寒熱瘴病等相,若不執,即一任作。

若於生死中得自在,轉一切法,與聖人神通自在無礙,無處不安。

若心有疑,決定透一切境界不過。

不作最好,作了不免輪迴生死。若見性,旃陀羅亦得成佛。

铃木大拙:禅的训练中的五个“步骤”~曹洞五位

禅,我们可以说,是这么一种奇异的题材,关于它,不论我们说多少或写多少,仍旧无法穷尽它的内容。反过来说,如果我们想如此,我们可以举起一根手指,或咳嗽一声,或眨眨眼或发一个无意义的声音,而就能证明它。

因此,有人说,即使所有的海水都变成墨汁,所有的山都变成笔,整个世界都变成纸,如果用来写禅,仍旧书写不尽。如此,我的拙嘴——与佛陀是很不相同的——在前面四次座谈中未能使各位对禅有所了解,也就不足为怪了。

下面所说的,在禅的训练中的五个“步骤”,将会有助于我们对禅的了解。这五个步骤称作“五位”,位的意思是“境地”,或“阶段”,“步骤”。这五个位可以分成两组:睿知的和情意的或意志的,前面三位是睿知的,后面二位是情意的或意志的。中间的一位,即第三位,是睿知开始转入意志,知识开始转为生命之转折点。此处,禅生活中的睿知的了解变为动力性的。“道”有了血肉;抽象的观念变形为一个会感觉、会意欲、会希望、会痛苦而能够去做一切工作的活人。

最后两步中的第一步,禅者努力尽他最大的力量在现实中去实现他所证见的道理。在最后一步,他达到了终点,而这其实是没有终点。

五位如下:

1.正中偏——“在正中的偏”。

2.偏中正——“在偏中的正”。

3.正中来——“从中出来”。

4.兼中至——“到达兼”。

5.兼中到——“安于兼”。

正与偏,像中国哲学中的阴与阳一样,构成了一种两极。正,其字义是“正”,“直”,“公”,“平”;而偏,其字义则是“偏”,“片面”,“差别”,“不平衡”。两者的英文的对等语为:

正:

绝对(the absolute)

无限(the infinite)

一 (the one)

神(God)

暗(dark未分[undifferentiaton])

平等(sameness)

空(emptiness)

智慧[般若](wisdom)

理——普遍的(“the universal”)

偏:

相对(the relative)

有限(the finite)

多(the many)

世界(the world)

明(light已分[differentiated])

差别(differnce)

名相(form and matter)

爱[慈悲](love)

事、个体(the particular)

(下面以A代表正,B代表偏)

(1)正中偏,“正里面的偏”,意谓那寓含在多中的一,世界中的神,有限中的无限等。当我们思想时,正与偏就是相对的,而不能合一。但事实是,正既不能独自为正,偏也不能独自为偏。使多(偏)之为多的,是因为一在其中。而设若一不在其中,我们甚至连说也不能说起“多”。

(2)偏中正,“偏里面的正”,补充第(1)点。如果一在多中,多必然也在一中。多是使一成其为可能的。

(3)现在我们到达禅者生活中的第三步。这是最为重要的转折点,在此处,前两个步骤中的睿知,现在变为意志,人变成了一个活生生的,有感情有意志的人。在此之前,他仅具有知性,仅具有头脑。而现在,他具有了身躯,身躯中的一切腑脏以及肢体——特别是他的手,甚至像观音菩萨般可扩充至一千(象征无限)。而在他内在的生命中,他则觉得像佛陀出世时所说的话一样:“上天下地,唯我独尊。”

附带说一句,当我引用佛陀诞生时所说的这句话时,科学头脑的人可能会笑笑说,“多么胡说!一个刚刚从妈妈肚子里生出来的婴儿怎么可能说出这么深富哲学意义的话?简直是无法令人相信!

”我想这是对的,但我们必须记得,一方面我们是理性动物,另一方面我们同时又是最非理性的动物,喜欢各式各样的荒唐事——这些事我们称之为奇迹。基督不是从死里复活升至天国吗?——尽管我们不知道那是何种天国;他的母亲,童贞玛利亚,不是在活着的时候完成了同样的奇迹?理性告诉我们的是一回事,但在我们每个人心中都有理性之外的某种东西,使我们甘愿接受奇迹。事实上,我们这最为普通的人,尽管所属的宗教各有不同,却每个人无时无刻不在完成着奇迹。

路德曾说:“我站在此地,我唯有如此。”当百丈怀海被人问道,什么是最为奇异的事情时,回答说,“独坐大雄峰”。大雄峰是百丈怀海的寺庙坐落之处。在中文原文中并未说明是谁或什么东西在坐,而只是“独坐大雄峰”。坐在那里的人同山不分。禅者,尽管是处在众生纷纭的世界中,他的孤独仍是显然的。

临济的“无位真人”亦就是现在我们面前的每个人,是听着我说话的人,或看我书的人。这岂不是我们每个人所经历的最为奇异的事情?因之,哲学家们就有“存在的神秘”之感——设若他真正感觉到它。

我们常常说到“我”,但我只是一个代名词,而不是实体自身。我常常想问:“这个‘我’代表什么?‘我’和‘你’或‘他’或‘她’及‘它’都不过是代名词,而在它背后的是什么?你能够把它捡出来,告诉我说“‘这就是’吗?”心理学家告诉我们,“我”是不存在的,它只是一个概念,意指一个结构,或诸种关系之合成。但奇怪的是,当这个“我”愤怒时,它会想毁灭全世界,以及它所象征的那个结构本身。这一个“概念”从何处得来动力呢?是什么东西使得这个“我”宣称它是存在中的最真实之物?这个“我”不可能只是一个虚影或幻象,它必然是某种更为真实的东西。而它确实是真实的,因为它就“在此”——在此,正与偏结合为活生生的矛盾之合一体。“我”所具有的一切力量都是从这个合一体而来。空幻的“我”绝不可能是“至尊者”。

“正中来”的“正”,与正中偏或偏中正里的正不是同一意义的。“正中来”里的正,要和后面的“中”连在一起念,念为“正中”,其意义为“从正(而正即偏)与偏(而偏即正)中直接而来”。“来”即是“出来”之意。因此,整个的句子意谓:“从正与偏的矛盾之合一中直接出来的人。”

如果我们用A代表正,B代表偏,则第一步骤可用下面的图形表示:A→B,第二个步骤是:A←B,第三个步骤是:

但由于这第三个步骤表示着从睿智到意志的转折点,以及从逻辑到人格的转折点,因此该当用下面来表示:

即是说,每一个直线都变为曲线,以表示运动状态;而我们必须记得,由于这个运动不是机械式的,而是活生生的,是创造性的,是无穷尽的,因此,曲线的箭头还嫌不足。或许我们可以用圆环来象征整个运动,使它成为一个无尽转动的轮的形象:

或者,我们更可以采用中国阴阳哲学的象征,作为正中来的象征(图略)。

“正中来”里的“来”是深具意义的。运动由此处表示出来,与第四步骤——兼中至——里的“至”同等重要。“来”是“出来”,而“至”意谓“到达目的的历程”,或者“正在移向目标”。逻辑性的抽象物,Logos(道)现在步出樊篱,而化身为人,如“金毛狮子”般,直接步入纷纭万象的世界。

这个“金毛狮子”就是“我”,他同时是有限的和无限的,不居的又是恒久的,受限制的又是自由的,绝对的又是相对的。这个活生生的形象使我想起西斯丁教堂中米开兰基罗著名的“审判日的基督”。但禅宗的“我”,就以其外在的显像而言却与基督完全不同,他不像基督这般充荷着力量,展用权柄与命令。他是柔和的,不引人注目的,并充满谦卑。

有些哲学家和神学家,把东方的“沉默”同西方的“道”——这个“道”化成了肉身——相对比。然而,他们未尝了解到,东方的“沉默”真意何在,因为它并不与“道”相对立,而是道的本身,它是那“如雷般的沉默”,而不是沉入空无深渊的沉默,也不是那落入死亡之永恒沙漠的沉默。东方的沉默,犹似台风眼;它是风暴的中心,没有它,台风的移动就不可能。把这个不动的中心同它的周遭分开,是把它概念化,而毁坏了它的意义。台风眼是使得台风成其为可能的东西。眼与台风互相结合而构成台风整体。在水面上静静移动着的鸭子,不可同它在水面下急急划动着的脚分开——尽管我们看不到它的脚。二元论者往往未曾见到整体。

那些以二元论的观点来思考的人,往往偏重于动的一面或可见的一面,而忽略了其他一切,把动的或可见的一面赋予最大的重要性。譬如,芭蕾舞是典型的西方产品。身体与肢体的律动以最为复杂而和谐的方式活动地进行着。我们再看看日本的“能”,何等不同!芭蕾舞几乎全是运动,几乎是脚不着地。运动是在空中进行的,几乎没有静止状态。在“能”一方面,舞台所呈现的却是一个全然不同的景观。静定、庄严,就似乎在行一种宗教仪式,舞者的脚部稳定地落在地面上,而他的重心放在腹部,他从花道步出,走向凝视着他的观众。他动着而犹如没有动。他表现出老子的无为之为的教训。

同样,禅者永远不是显目的,他总是自我隐没的,全然不矫作的。当他宣称自己为“至尊者”时,在他的外在没有任何形迹显露出他的内在生活。他是不动的动者。而事实上,这正是那真正的“我”出现之处——不是我们每个人日常所肯定的那个“我”,而是在无限中发现其自身的那个“我”。这个“我”是我们每个人最安全的基地,是我们每个人都可以在自身中发现的,在这个基地上,我们每个人都可以没有惧怕,没有焦虑,没有犹豫不决的折磨。这个“我”几乎可以被人以为根本没有它的存在,因为它一点也不跋扈,它从不喧闹地要求被人认知,被人看得最重。二元论者没有见到此处;他们推崇芭蕾舞,而感到“能”令他们厌倦。

我们曾讨论过苏利文的焦虑观念(参看前言),而认识到,焦虑可以分成两类,即精神官能性的焦虑与存在的焦虑并知道后者是更为基本的焦虑,并且,当这基本的焦虑解除之后,精神官能性焦虑就不治自愈。所有的焦虑,其起源都是由于在我们的意识中感到对我们的处境不完全知悉,这一种知识的缺乏导致不安全感,并因之产生各种程度的焦虑。不论我们遭遇的是何种处境,这个“我”都是这个处境的中心。因此,当我们对这个“我”不能彻底知悉时,诸如下面的想法与问题就会不断折磨我们:

“生命有什么意义?”

“所有的一切真正都是‘虚空的虚空’吗?设若如此,是否还有希望去抓到那真正值得追求的东西?”

“我被丢进这残酷的现实旋涡中,一切都是受摆布的,一切都是被限制的,一切都是绝对无法更改的。我多么无助!我只是命运的玩偶。然而我渴望自由;我要做自己的主宰,我无法为自己做抉择,然而不管怎么样,我却非做选择不行。我不知如何是好。但是,在这一切困惑人、折磨人的问题后面的那个‘我’又是谁呢?”

“何处是安全的地方,可以让我没有焦虑之感呢?或者,什么是‘我’?因为,我知道,‘我’可能就是那安全之处。这难道竟是我到现在还没有找到的吗?我一定得找到这个‘我’,然后就一切都安然了!”

2

正中来已经对所有这些问题做了回答,但是,当我们到达第四步——兼中至——时,我们对于这个“我”就知道得更多,对于它强烈的行为知道得更多,然而,这行为却是无为。这一种情况,我希望在我们到达第五步时,能够变得明晰,在这第五步时,禅者已经到达他最后的目标。在此处,他纯朴地坐着,身上布满了尘埃。

(4)现在让我们说一说第四个步骤。事实上,第三步和第四步是密切相连的。我们无法把它们确断分开。

当禅者的心灵还处于逻辑或认知状态时,他仍旧会意识到正与偏,把它们认作是矛盾的统一。但当走入“兼中至”时,他已经从台风眼中走出,而投身到风暴之中。正与偏这时一同抛却。他现在自己即是风暴。

“兼”意为“两者”,既是黑,又是白;既是黑暗,又是光明;既是爱又是恨;既是善,又是恶——而这乃是禅者现在生活于其间的世界之实况。“正中来”仍残留着第一第二步骤的余迹,但“兼中至”则已完全把它们丢在背后,因为现在生命自身把一切智性上的困惑悉行剪断,或者更确切些说,它现在无所区别地、整体地包容了睿知的与意志的一切事物。现在它面对着我们所处身于其中的整个世界,以及它的一切“残酷事实”。禅者现在直接“落足”(至)于这个世界。他真真实实的生活于焉开始。“兼中至”的意义乃是:“他现在步入二元世界(兼)之中。”禅者的慈悲生活现在是真真实实开始了。

赵州从谂,唐代伟大的禅师之一,他的寺庙所坐落的山中,有一座出名的天然石桥。有一天,一个和尚来拜访赵州,对他说:“你的石桥是天下闻名的,可是我看起来却不过是驼背的木桥而已。”

赵州回答说:“你只看到驼背的木桥,却没见到真正的石桥。”

和尚说:“什么是石桥?”

赵州说:“骡马从上过,驴子从上过。”

赵州的桥正像恒河的沙,尽管被千万牲口践踏,尽管千万牲口的屎尿排在上面,这恒河沙却从不抱怨。千万牲口的脚印在恒久的时间中都慢慢被平复,而它们的屎尿都被吸收,留下那沙子永远是干净的。赵州的石桥亦是如此:不仅是骡马驴子从上面经过,现在还有各式各样的交通工具,包括汽车、大卡车等等,而它永远都愿意荷载它们。即使当它们滥用了它的温厚,它却仍旧一丝未被骚乱。禅者的“第四个步骤”正像这样一座桥。当他的左脸已经被打,他可能不会把右脸也转过来,但他却为了他的人类同胞之福利默默地工作着。

一个老妇人有一次问赵州:“我是个妇人,妇人的生活真是可怜。小时候,他要听父母的命。出嫁后要听丈夫的命。等到老了,又要听儿子的命。她的生活除了听命之外就没有别的。为什么她必须过这种永无自由永无独立的生活呢?而有些人却连一点责任也不必负担,为什么她不能像这些人一样呢?我反对这种中国古老的生活方式。”

赵州回答说。(愿你这样想:“让别人去拥有他们所要的吧,至于我,我愿继续命运所给我的任务。”

我们可能要抗议,赵州的对老妇人的劝告,无异是要她过一种绝对依存的生活方式,这与现代的生活精神是完全相背的。他的劝告太保守,太消极,太自我溟除;不顾个人的独立性。难道这就是佛教所谓的忍、受与无为吗?我并不想替赵州辩护。

但让我们选一个例子,可以使赵州自己去回答这个问题并表明他自己的看法:

有人问他说:“你真是了不得的圣人啊!当你死后,你要到哪里去呢?”

大师回答说:“我要在你们所有这些人之前到地狱去!”

问话人如晴天霹雳,说:“这怎么可能?”

大师毫不犹豫地回答:“如果我不先到地狱,谁会等在那里救你们这些人呢?”

确实,这句话说得刺人,但从赵州的禅的观点来看,他是完全对的。此处他毫无自私的动机。他整个的生命都是为了他人。设如不是如此,他不会这般毫无隐讳地直言直语。基督说:“我是道路。”他召唤别人从他得救。赵州的精神与基督同。他们两者都没有骄横的自我中心精神。他们只是朴直地、全心全意地表白他们的爱之精神。

有一个人问赵州说:“佛是觉者,并且是一切众生的大教师。他一定是完全免除了所有的烦恼,是不是?”

赵州回答说:“不是,他有最大的烦恼。”

“这怎么可能!”

“他的大烦恼就是要拯救众生!”这是赵州的回答。

日本一位伟大的禅师曾把禅者在这一方面的生活做如下的描绘:

菩萨将转诸对立体或矛盾物一如轮——黑与白,暗与明,平等与差别,一与多,有限与无限,爱与憎,友与敌等等。在尘与灰中,菩萨以无限变化之身,头上脸上都是泥泞灰尘而工作着。在那种种烦恼无限混乱中,菩萨在世事的变迁无定中生活,正如日本谚语所说:“七次翻覆,八次站起。”他像火中莲花,在火的洗礼中,越烧越亮。

临济对他的“无位真人”有如下的描绘:

“他在屋子里,但并没有离开路,他在路上,但并没有离开屋子。他是常人还是大圣人?无人能断。连魔鬼也不知把他放在什么地位。连佛陀也不能随意安置他。当我们想把他指出,他已不在那里,他已到山的那边。”

《法华经》中说:“只要一人未曾得救,我就要回到此世来帮助他。”在这经中,佛说:“菩萨永不进入最终涅槃。他要停留在众生之中,为教育与开悟他们而工作。只要能有助于众生幸福,他不辞任何苦难。”

在一本称作《维摩经》的大乘佛经中,其主要对话者是一位佛陀的在家弟子,他是一位大哲者。

有一次,据说他病了。佛要一个弟子去探问他。但没有一个弟子敢去,因为维摩诘是如此无敌的谈话者,以致当代中没有一个人能打败他。最后,文殊接受了佛陀的托付。

当文殊问道维摩诘的健康时,后者回答说:“我生病是因为众生皆病。只有当他们痊愈我才能痊愈。他们不断受着贪、瞋、痴的侵袭。”

如此,我们可以看出,爱与慈悲乃是佛与菩萨的本质。这些“烦恼”使得他们只要一人尚未开悟,就留在众生之中。有一句谚语说:他们“八千次往来于此病苦世界(娑婆往来八千度)”,这句话的意义是说,佛与菩萨会无限数次到我们这充满苦痛的世界,这正是因为他们的爱没有边界。

中国人对于佛教的伟大贡献之一,是他们对于工作的观念。把工作当作佛教的一个特点,而有意地去努力建立起来的,是约千年前的百丈怀海禅师,他是使禅堂组织与佛教其他组织有所不同的人。在百丈怀海之前,和尚们主要时间是用在学习、坐禅与遵守戒律上。但百丈怀海不能满足于此,他要追随六祖惠能的榜样——六祖原先是中国南方的一个农夫,靠砍柴卖柴为生。后来当惠能获得允许加入僧道,又被指定到后面劈柴碓米,以及其他卑微的工作。

在百丈怀海特别为禅宗和尚们建立的新寺院中,规则里有一则就是关于工作的:每个和尚——包括方丈在内——都需参加手工或卑微的工作。即使当百丈年老之后,他都拒绝把庭院工作放下。他的弟子们为了他的高龄担心,把他的工具藏起来,免得他再像以前一样辛勤工作。但百丈说:“不做工我就不吃饭。”

就由于这个原因,在日本以及中国的禅宗僧堂都是干净整齐的,和尚们随时都准备着去做任何劳作——不论是多么脏的,多么不讨人喜欢的。

工作的精神恐怕自古以来就深深根置在中国人的心灵中,就如我在第一章提到的,庄子故事中的农夫拒绝用桔槔,他不在乎慢慢地做,因为他爱工作。这与西方的——实际上,是整个现代世界的——节省劳力设备观念完全是不相合的。现代人由于设备的精巧而节省劳力,但是当他们节省了劳力,赢余了大堆时间来娱乐和做其他事情,他们却发了数不尽的怨言,抱怨他们的生活是何等不令人满足,或者,他们转而去发明武器,只要按钮,就可以杀死千万人。更且,你听听他们怎么说:“这是为了和平。”当我们不把潜藏在人性里面的基本邪恶摧毁,却听凭智力任行其是,让它去发明种种扫灭人类最速迅有效的方式——这岂不是令人吃惊的事吗?当庄子故事中的农夫拒绝变成机械心灵时,他是否预见了二十一或二十二世纪之后的这些所有的邪恶?孔子说:“小人有了太多的闲空,必定会去想出种种恶事。”

在结束之前,让我再谈谈菩萨或禅者的六种德行——名曰六波罗密:Dana(布施),Sila(持戒),Ksanti(忍辱),Virya(精进),Dhyana(禅定),Prajna(般若)。

(1)布施或施舍,其意义是为了众生的福祉,把自己所能够给予的一切都给予出去:不仅是物质方面的,并且包括一切知识——世俗方面的知识,以及宗教的或精神上的知识(属于法——最终的真理——的知识)。菩萨为了解救他们,甘愿牺牲自己的生命。

日本佛教史中,关于禅师的自我牺牲,有一个令人醒目的例子,大约在十六世纪的战国时期,那时日本被许多诸侯瓜分得四分五裂,掌权者都是好战者。织田信长后来变成最有势力的一国。当他打败了邻近的武田一族,这家人有一个逃到禅寺里求保护。织田的军队要求把这个人交给他们,但住持不肯,他说,“现在他来求我保护,我是佛陀的信徒,不能把他放下不顾。”军队的首领威胁说,如果不把人交出来,就把里面连人带庙一起烧毁。由于住持仍不屈降,那座庙——有好几座建筑——就开始被放火烧起来。

住持和少数几个愿意跟他一同牺牲的和尚,被逼到塔门的第二层上面,在那里,他们盘腿就坐。住持要每个和尚把这时所想的说出来,并要他的追随者们为了这最后的时刻而做心理准备。每一个人都表示了自己的观点。当轮到住持时,他只是静静地诵念了下面几行诗,然后与他的追随者们一同烧化:

为了平心静思,

不须山中隐退。

自净诸般情欲,

火焰亦足清心。

(2)持戒,是遵守佛陀的戒律,这些戒律有助于德性生活。在出家人来说,戒律是用以维持僧伽制度方式。而僧伽乃是一个典型的社会团体,其理想是过去一种安祥、和谐的生活。

(3)忍辱,这两个字通常被解释为“耐心”,但其正确的意义是有耐心的,或更正确些说,沉静地去做谦卑的事情,或者,如孔夫子所说:“人不知而不愠,不亦君子乎?”追随佛的人,当未被人充分赏视时,绝不会觉得受了曲辱,即使被人家很不公正地忽视了,亦然如是。在任何不利的环境下,他们仍旧沉静而有耐心。

(4)精进,字源学上的意义是“精力充沛”。它的意思是说,要恒久热忱地献身于与法相合的每件事物。

(5)禅定,是在任何环境之下都保持心的平静,不论这环境是合意还是不合意;而尽管逆境一个接着一个来临,仍旧既不被骚扰,又不被挫折。这需得极深的训练。

(6)般若,在英文中——以及整个欧洲语文中——没有一个字和此字相当。因为欧洲人没有完全相等于般若的经验。般若是当一个人以最基本的意义感受到诸事物之无限整体时的经验,用心理学的方式说,就是当有限的自我突破了它的硬壳,而将它自己同那无限相关连时的经验——这无限包括了一切有限之物,因之亦包括了一切瞬时变迁的事物。这种经验相类于对于某种事物的整体直观,这种直观超出了我们所有个殊化的、特定化的经验。

3

现在我们到达最后一步:兼中到。在这一步和第四步间的不同,是用“到”来替代“至”。事实上,“至”和“到”是同一个动作,意谓“到达”。但依照传统的解释“至”还没有完成“到达”的动作,行者还在路上,而“到”则表示已经完成了动作。禅者业已达到了他的目的,因为他最终的境地已经达到。他仍旧像以往一样不屈不挠的工作;他同他的同胞一同留在世界上。他的日常生活并未改变;改变了他的只是他的主体。白隐是日本近代禅宗的创始人,曾经这样来表明这种情况:

雇用了这个拙愚的老圣贤,

让我们用云将井填满。

毕竟,禅者的生活到了此一境地,已经没有什么可说,因为他外在的行为并不是显赫的;他完全沉入在内在生活中。外表上他可能褛褛褴褴,以最卑微的身份在工作着。在封建时期的日本,乞丐中往往有不被人识的禅者。至少我们可以找到一个例证。当他死后,他乞食用的碗偶然被人注意到,而发现上面有用中国古文写的一些话,表示着他对禅的领悟以及他对生命的看法。事实上,日本的一位伟大禅师,盘珪禅师就曾做过乞丐,后来人们认出了他,而请他去教当时的封建诸侯。

在结束之前,我要再引一两则能够表明禅宗特性的“问答”,并希望它能够把前述禅者的生活做更明了的表达。

泰山脚下有一个茶店,是一个老妇人开的,而山上则有一座闻名全国的禅寺。每当有行脚的和尚向老妇人问道怎样去泰山时,她就说:“直走。”当和尚照着她所指的方向走时,她却说:“又一个走了同样的路。”禅僧们都弄不清楚她是什么意思。

这件事传到赵州的耳朵里。赵州说:“好,我去看看,到底是怎样的老太婆。”他走到茶店,问老妇人怎样去泰山。当然她告诉他直走,而当赵州也和其他和尚同样做时,那老妇则说:“一个好和尚,他和别人走了同样的路。”当赵州回到僧众之间时,他说:“今天我把她看得透透彻彻!”

我们可能要问:“赵州既然和别的和尚没有做任何不同的事,为什么他能够把老妇人看得透透彻彻呢?”这个问题是我们每个人都得自己去回答的。

总之,禅要我们去做的是:为自己寻求开悟,并帮助他们如此去做。禅也有“祈祷”——尽管这同基督徒的祈祷很不相同。这种祈祷通常分为四种,而后两种则是前两种的扩充:

众生无边誓愿度

烦恼无边誓愿断

法门无量誓愿学

佛道无上誓愿成

禅有时不论看似何等令人困惑,或神秘,或充满矛盾,它终究是一个单纯的教训:

诸恶莫作,

众善奉行,

自净其意:

是诸佛教。

这不是可以用之于一切人类处境的吗?——不论是现代或古代,西方和东方?

神僧普庵祖师记

(图文均来自网络)

许多人都知道一个驱蚊特别有效但不敢随意持的咒,叫“普庵咒”,这个咒不是佛说的,而是一位土生土长的中国僧人说的,这位僧人就是普庵祖师。梦参老和尚言,“普庵咒”是很凶猛的,古来一般的出家人用这个咒来降魔降鬼。要是恼害众生的魔鬼,普庵祖师一念这个咒,可以让魔鬼头裂八瓣。一般人很少持这个咒,因为这个咒相当厉害。楞严经云,证到八地菩萨以上才可自说咒语。那么,这位普庵禅师为何如此了得,他到底是个什么人?

然而,却有一位土生土长的中国僧人,为自己在佛殿中找到了一个位置。一般佛寺大殿正中法坛,供奉释迦牟尼,佛坛背后,通常塑一堂“海岛观音图”。其中就有一尊称为“普庵祖师”的中国僧人,这位普庵祖师,乃是土生土长的江西宜春人。

普庵祖师出家入寿隆院,二十七岁落发、二十八岁受戒,后离院云游湖乡,拜谒大沩牧庵忠公,在宋高宗绍兴23年(1153年)嗣后驻锡慈化寺,但他并不常住寺内,往往藜权芒履,励精行道,四方来投者,随机诱引,得其心传而成正果者无数。日夜禅定,亲契华严经,一日大悟,述云:「描不成?拨不开,何须南岳又天台,六根门首无人会,惹得胡僧特地来。」

宋孝宗干道二年(1166年),普庵以原寺所处“地气索莫”难成气候,决定另择新址重建梵宇,一日来到南泉山,忽见一人身高八尺,红发披肩,苍髯掩口,普庵问:“尔何方神祗?”那人道:“小神奉玉帝之旨,守护此地,候普庵僧五百年矣。”普庵笑道:“贫僧正是普庵。”于是普庵在南泉山开基兴工建寺,两年后寺成,今日慈化寺址便是800余年前之旧址。

普庵善神术,屡屡为民禳灾去病,救旱抗洪。南宋嘉熙元年,因祈雨封“寂感禅师”;淳佑10年,因救旱加封“妙济禅师”;因禳疫加封“真觉禅师”。咸淳四年,又封“昭赐禅师”,大德四年,加“大德禅师”,皇庆元年加封“慧庆禅师”。乾道五年(1169年)七月二十日,聚集诸徒众,普庵祖师谓‘诸佛不出世亦无有涅盘,入吾室者必能玄契矣,善自护持无令退失也。’随即沐浴更衣,结跏趺坐而涅槃也。在世之寿为五十五,僧腊为二十八年,谥号为「普庵寂感妙济正觉昭贶禅师」,后在元代大德四年(1300年)重谥「大德慧庆」。到了明代永乐十八年(1420),永乐皇帝评说普庵祖师:“万行圆融,六通具足,端严自在,变化无方,哲学悟于群迷,普利益于庶类,如溥甘霖于六合,膏泽均沾,犹现满月于千江,光辉旁烛。”加谥‘普庵至善弘仁圆通智慧寂感妙应慈济真觉昭贶慧庆护国宣教大德菩萨’。师生前除灾除病之灵验颇多。元仁宗延佑初年(1314~1320)吴郡姑苏城西有慧庆寺,其寺后即造有普光明殿供奉普庵。此外,禅林多于佛殿背后安置师之肖像。

普庵不仅神术高超,其佛学功底亦不比寻常,一册《普庵语录》,明成祖朱棣叹为“其精深也,非想象之可求;其神妙也,非虚空之可似”。明进士邹元标读之,认为其“直接如来正宗”。

普庵禅师恩师是牧庵法忠禅师。正所谓师父引进门,修行在个人,普庵并非一受具足戒就开悟的,其除了养成戒行、品德、禅修方法之精进用功外,更熟读“华严经”、“华严合论”等经论。随后的十二年丛林道场禅修生活中,更加珍惜光阴而勇猛精进到不曾懈怠卧草席而眠。于其三十九岁时,因阅“华严合论”至“达本情忘,知心体合”处,此时明心见性资粮渐成熟,故豁然大悟,遍体汗流,震撼不己,久久不能言语,过没多久华严海会佛菩萨刹那间加持与灌顶,普庵禅师悲涕欢喜,踊跃无量,大似死中得活,如梦忽醒。过了许久云:“不可说,不可说又不可说。”,须臾后又云:“我今亲契华严法界矣!”并自述道;金刚经云:“信心清净即生实相,若见诸相非相,即见如来。”随即普庵禅师心能转物,上天堂下地狱无所不能,并得弥勒菩萨之传承,自此弘法利生,开化人天。

禅宗另一成就者,明朝末年的憨山大师,其十二岁起于佛寺中听闻佛法,十九岁受具足戒,且诵读与契入“华严经”,并亲证“海印三昧”,而后近三十年中修持耳根圆通观音法,并有数次承蒙文殊菩萨带其往兜率天,亲自领受弥勒菩萨之指导与传法,故憨山大师也算是弥勒之传承弟子。

祖师此后则常治病救人,降伏妖魔外道。有一次他在修寺时,来了九位秀才,对祖师曰:师今年修大殿,但是今年值「九良星」在寺院,怎么敢修啊?祖师心知此九位是九良星之所化,乃戏曰:九良星是九位,何不将我添入,而成十良星?!彼九人欲退,却被祖师用神力定住,祖师曰:今**等必须皈依三宝作佛弟子,否则我不放汝等。彼九人即皈依了祖师也。

祖师收了九良星后,匠人都病了,弟子报知,祖师即写了一个纸条贴于房柱,上写:“普庵非想会阴阳,修造无心动九良;勿谓吉凶无祸福,十人却令九人亡。我性我心常寂静,莫令含识入锅汤;奉劝来归于此者,身心浊秽总成当。”又书:“工匠若不病,天上无九良,工匠若不愈,地上无佛法。”次日,工匠皆愈。

有一次祖师在修寺院时,需要砖瓦,乃请瓦匠烧制,但是烧窑时,火烟不从烟筒出,有弟子告知祖师,说此处有一巫师作法,一定是他捣的鬼。祖师笑曰:你们将我的旧法衣拿去,围在烟筒上。弟子将祖师之袈裟围于烟筒上,烧窑的火焰顿时入窑,烟从烟筒而出,但是其烟不散,直入巫师家。当巫师前来求忏悔时,

师斥:以后不许你用邪法害人。但若今后用法给人治病不验时,可以祈请我,我则会帮助你。后来法官们为人治病时,则祈请祖师以求得加被也。

祖师在修庙时,附近有一个贼人,偷工匠的被子。匠人告诉祖师,祖师命用修庙之钱,为匠工赔偿。但是此贼得寸进尺,变本加厉,众乃怒告祖师曰:修庙之钱,乃施主所舍,岂能如此浪费,若不惩治,则徒添我等罪业。祖师即书一纸条,贴之于柱曰:“贼人入院作窃,讽经念咒剖决;勿令时间到来,须叫七孔流血。”次日,贼忽七窍出血而死。妻前来求忏悔,祖师乃曰:晚了哩!

为修殿堂令人抬一大梁,在歇气时,来一道士,在梁上坐了一下,其木梁则抬不动了,居士前来告知祖师,祖师乃用纸包一竹篦,并叫用此篦打去,此道士则忽然不见了。后来弟子问祖师,其人是谁,祖师曰:“千年守尸鬼,飞过洞庭湖。”众乃知其人乃是道教之吕洞宾,他是在戏耍哩!

一次,有家娶亲,但到下轿时新人却不见了,于是两家都告了官,哪一位官也断不下来。婆家姓章的主妇对她丈夫说:为这事见官,家产消耗了很多,听说普庵祖师乃得道的神僧,你不妨备礼去求祖师。其夫即往求祖师,祖师如入定状,片时则曰:噢,我知道了!乃写一纸条,用香花供养七日,其词曰:“佛身遍满,哪容妖邪?若不顺吾,天雷辟汝!”命来人贴于自家中堂,供养七日便有分晓。其人奉命而行,但是过了七日,殊无感应,将纸条拿来授师,祖师在此偈每一句下添了两字,其词曰:“佛身遍满法界,哪容妖邪鬼魅?若不顺吾道心,天雷辟汝粉碎!”命六名僧人弟子去到他家,将此偈贴于其人家之门外大樟树上,围树念「楞严神咒」,念至第三会时,忽闻一声巨响,其树被雷辟开,从树中走出两位姑娘。一位是其家之新妇,另一位是已经失踪了的一家的大姑娘哩。

一次祖师在用功时,正值修庙,四方打夯,乃默祷,他之教法应在何处兴起,即闻东南方之打夯声最显,果然师之教法广兴于东南方,尤其「普庵咒」,在早课中大多诵之以为常课。百姓也在修建时多请僧人先到家念普庵咒以驱除土煞,而保得家人平安。

有一次,天久旱无雨,众善信往求普庵祖师施法降雨。祖师曰:汝等往去某寺有一和尚,他袈裟边补着一点红布,他的黑雨很大啊!众乃往焉,果有一僧在此,众乃求其师,祖师即推脱,众礼拜苦求,祖师乃以石砚上一点水予之,众将此水迎到家后,大雨忽至,其雨色黑,田井皆满。后来众备礼谢普庵祖师,又问其降雨之师为何人?祖师乃曰:彼师乃龙树医王菩萨也。

有个虔诚的妇人常去听普庵祖师说法,其夫乃一屠户,闻庵祖大名后,求妻子引荐往见祖师。祖师见曰:你放得下吗?屠曰:放得下。祖师曰:你往你后面看。屠回顾,见他所杀之牲畜尽在身后,心生大惧,祖师曰:汝放得下吗?屠夫点头。祖师令屠回顾,则无一物矣。屠欲出家,祖师曰:汝乃在家菩萨,不可出家。并传法给他。后来其屠与妻乃常素念佛,并且成了善知识哩!

祖师用符箓法水常为人治病,因此他在盖庙时,则福者出钱,贫者出力,皆乐于帮助。祖师曾在山岩下盖了一寺,众乃曰:此处危岩绝壁,恐怕供养太少,不能持久。祖师乃曰:我有很好之膏药良方,可作此寺之用。因而此寺后来治病救人,自成了家风也。

祖师住慈化寺时,有本乡之信女张氏,造了一担纸钱,来寺求祖师,为代还「寿生债」,祖师即以钱作泥浆而泥寺壁,命弟子为她念了《金刚经》一卷,祖师曰:“你之寿生债已还。”女曰:“道坊未作,纸钱未化,那如何叫还寿生债啊!”祖师曰:“尔不信,可去「寿生院」看一看!”女曰:“凡人在世,如何能去寿生院呢?”祖师则令女闭目,她忽然犹如做梦,见一人穿锦袍,好像是靖王,引她入冥司之寿生院,见一大树,金光晃耀,军兵手持弓箭,有曾还寿生债者,用箭射之则中树,未还者却不然,闻念「寿生牒」曰:“神弓箭发,一枝夙庆人天之会,为是故也,官库宝物无限。”有一官人高声唤曰:“善女人遇佛出世,还了寿生,功德无比,有《金刚经》一卷,八大金刚护卫,库中神光恒赫。”复赞曰:“汝生生得好受用者。”女醒后不知身在何处,良久才拜谢祖师曰:“感谢师傅,得到了好因果也。”祖师乃示众曰:“世人愚昧,专以烧纸钱为急务,彼蔡伦未造纸时,阴司用什么钱,佛只说经典,而没说叫化纸钱,只言转念大乘经典,却未说焚经当钱。”至今惟诵《金刚经》以酬受生,盖遵师之教命也。

普庵禅师是一位具大神通力的禅者,虽出身自禅宗,但却活用一切上乘密法,故有禅宗的莲花生大士之称。在绍兴二十六年(约公元1156年),于七月办法会,因平时受益的信众太多,所以香火鼎盛,而有些人却心怀嫉妒,故向官府密报,诬祖师为妖僧,于是官府指派巡司带领数百官差去捉拿祖师。在大队人马浩浩荡荡出发前往佛寺的路途中,于寺外约数里处,忽然下了小雨,须臾檐前有滴水声,天井中不觉水涨,忽然间波涛汹涌,此时忽见一条巨龙长越数里,头角峥嵘、神光显赫而在云层中翻滚。前来捉祖师的官差见了此像皆惊恐不已,带头的巡检官即跪地而哀求忏悔,于是龙潜而雨止,随即撤兵回府衙,回即禀报:普庵禅师非妖僧实圣僧也。

有一次信众陈员外出钱举办一次水陆大斋法会,并恭请普庵禅师及佛寺中的比丘为其祖先诵经超度。而普庵师父领为陈家诵了一部金刚经,陈员外心中滴滴咕咕的很不满意的说:“怎么只诵一遍金刚经呢?太少了吧!”。普庵曰:“尔既不满意,再为尔还。”又集众诵金刚经一遍,可是陈天章回家后心中还是很不满意。忽有一天陈员外暴毙而亡,三日后又复苏,陈员外自言道:“我死后魂就被带到地府幽冥,而地府判官很不客气的告诉我说:‘汝在生时不信因果,不识生佛,施财入大慈化寺建雨中水陆,负一中经债。合与铁枷治罪。’这时陈员外在地府中向冥官深深忏悔,而幽冥便放他回阳。”所以三日后又活过来了。随后陈员外带全家子子孙孙与五百两银钱,来到大慈化寺准备向普庵师父请罪,而普庵问曰:“昔作善因如何?”陈员外恭敬礼拜说:“凡眼不识生佛,起不信心。望慈悲赦罪。”后来,陈天章又拿了一大笔香油钱捐给普庵禅师,而普庵禅师在陈天章背部写上「施财功据」四个字。令人啧啧称道的是,陈天章过世之后,一户甘姓人家的新生儿,背上竟然也出现了「施财功据」四字的痕迹。此后,祖师即隐居,因人言之可畏也。

普庵祖师最后隐居之处,乃是「裴公洞」(即后来之「至相寺」),《庵祖灵验记》上说:祖师移住深山,当时无人知晓,后因有二位居士,一名丁骥,一名陈汝明,见到深山有白光,则预料祖师隐其处,乃寻当地人,往而寻祖师,则见祖师处有龙吟虎啸也。

普庵祖师之母亲进山寻师时,因为口渴,祖师之虎为创泉而饮,至祖师所居之洞处,因嫌风大,祖师乃作法,吸来一块巨石以挡风口也。祖师后来出山,在修一寺时,为大殿上大梁,匠工多人牵绳拉引,呼喊声震,适逢祖师冬天烤火,乃用一火箸挑着另一火箸且曰:“上上”。弟子问是何意,祖师曰:我帮他们上梁啊!此时上梁之主绳忽断,但大梁却悬空未落,众人紧急救之其梁乃上也。因为底下人很多,假若梁掉下来的话,则后果不堪设想也。

祖师一次在方丈中坐时,忽然奔来一只水牛,见祖师后即跪地哀鸣,祖师曰:你被打了吗?乃命侍者牵去别处,移时,追牛之人至,问祖师曾见牛否?祖师曰:何故?其人曰:我乃屠夫,因买一牛欲杀,我先用锤敲牛头令昏。殊不知此牛力大,乃挣脱而逃来山上,故寻牛至此。祖师曰:此牛宰后,能赚多少银两?其人曰:能赚五两银子。祖师乃命侍者取了五两银子交予其人,买下了这一头牛。祖师命侍者牵牛至而对牛说道:我用施主的银子买下了你,你饿了可以吃草,但不能吃庄家蔬菜,你可以去烧砖瓦的窑上踩泥,以消灭罪业。后此牛如通人性,从来不食庄家蔬菜,在踩泥时,也如通人性,婉转而踩;普庵祖师曾骑着它吹着铁笛绕了寺三匝哩!人见其如此可爱,故以后再也没人打过它。后来此牛乃蹲距而死。祖师在埋牛时作说法偈,其偈中有:“放出沩山水牯牛,牧童吩咐普庵收。南泉体用皆周遍,虎啸还家得自由。水牯牛,水牯牛,汝若不遇普庵,几乎落于虎口。此身幸脱这包了,逍遥物外任优悠。微笑一朝风月满,个中无事且了休。个因心负债,果报为牛,拖犁拽耙,无数春秋。冬则受寒天剑树,夏虫蚊食且无饶。只得从缘如南窑,泥热功多瓦遍周。不待来春重费力,不如悟觉应山坵。寄语伺鞭诸长幼,入他栏圈早回头。万劫千烹无解脱,不如还了永无忧,下土!”师又云:“大包角豁不露头,不露角,千手大悲也难扑索,八臂哪吒休来问着,凡人不识这工夫,一任将土来盖却。”葬后墓上生白莲数朵。

乾道二年(1166)建梵宇。一天忽然有名「道存」之僧人,冒雪而至,二人交相问答,或笑或喝。道存曰:师乃再来之人,不久将大兴吾教也。道即指雪书颂而去。此后,慕向普庵祖师者一日多似一日,祖师随宜为说法,或书偈与之;有病患者,折草为药与之即病愈;或有疫毒(传染病),则与之颂,则病愈。至于祷久旱或大雨、砍伐怪木、毁邪祠等,灵验非同一般。一日忽然集诸弟子曰:“诸佛不出世,也没有涅槃,若有入吾室者,必能去契矣。”

祖师生前除灾除病之灵验颇多。在元代仁宗延佑初年(1314-1320)吴郡姑苏城西有慧庆寺,其寺后即造有普光明殿,里面供奉着普庵祖师像。此外,禅林多于佛殿背后安置祖师之肖像。

普庵祖师在世时,曾造有《普庵印肃禅师语录》三卷行世。所付法之弟子有圆通、圆融、圆成、圆信、应世等人,此外师所传之咒,在后世禅宗寺院及民间颇为流传,除了课诵以外,亦被人谱成了古琴曲和琵琶曲。普庵祖师能精通梵文,以梵文拼音为咒,人称之为普庵咒。

普庵禅师圆寂之前,曾花5年功夫,刺血泥金,书写了一部《金刚经》。这部供奉在慈化寺的血书《金刚经》与珍藏在临江慧力寺的苏东坡手书《金刚经》碑,都是江西境内极负盛名的佛寺镇寺之宝。

普庵祖师是显密双修有大神通的著名高僧,为世人所敬仰。现在教内通行之普庵神咒就是普庵祖师所留。

普庵咒有极大的降魔作用,所以有“普安十方,安定丛林”之语。故南方之一些丛林每逢初一或十五必集体诵一遍。在明代万历年间(约1600年)株宏禅师将它编入《诸经日课》之中。清代道光时刻印《禅门日诵》中也刻有此咒,现代四川一带的寺院,大都早晚课都诵此咒一或三遍。

普庵祖师戒杀文

堪叹诸人不较量,却将造罪当烧香。

煮得半生半熟,诸人斗割分张。

诸仁者:杀他一命还他杀,一念回光免祸殃。

不要披毛并戴角,劝君休使畜生心。

禅师们的胆量

![[转载]佛门禅师们的胆量 [转载]佛门禅师们的胆量](/pic/2170215648359.jpeg)

(图文均来自网络)

“天下有大勇者,卒(猝)然临之而不惊,无故加之而不怒,此其所挟持者甚大,而其志甚远也。”每逢读到苏轼《留侯论》中的这一名句时,总以为这里的“大勇”者,无非是那些心雄志壮的政界军界豪杰而已,孰料中外禅林中竟也有一批“泰山崩于前而不变色”的勇僧。

明朝灭亡时,有位心越禅师漂洋过海,东渡日本长崎聚徒讲学,后来,连大权在握的水户将军也听到了心越禅师的名声,特地派人将心越请到就近的祗园寺居住,自己则时常去拜访心越,倾听禅师说法。

这位心越禅师果然德高望重,佛法精湛,只是不知道他的胆量如何?水户将军忽然心血来潮地想测试测试禅师的胆量了。但此事既不宜明说,也不宜鲁莽,总须巧妙地安排才好。水户眉头一皱,计上心来,对部下吩咐道:“如此如此…”

然后水户派人将心越禅师请到将军衙门,设宴款待,两人谈佛说法,十分欢洽。水户将军替禅师满满地倒了一杯茶,请禅师敬用,心越称谢,双手端起茶杯,就在杯沿碰唇将饮未饮之际,忽听“轰隆”一声惊天动地的巨响,原来,这是水户故意叫部下潜伏在隔壁房间,伺机发射枪炮来吓唬禅师的。

水户瞪大着眼睛,注视着心越禅师的神态,心想禅师即使不吓得面如土色,也定会失手跌落茶杯,但是,这一预期的“效果”,并没有出现。心越禅师连睫毛都未动一下,神色自若地一仰脖子,一杯茶喝得点滴不剩,之后又轻轻地将茶杯放回桌面,那场巨响仿佛如黄莺儿啼叫一般,全没在意。

水户连忙道歉说:“真对不起,刚才是部下在操练,失礼了,失礼了。 ”

禅师平静如常地说:“没什么,枪炮是你们武门之常事,无足多隆。”

接着,心越禅师回斟水户将军一杯酒,将军一面称谢,一面举杯,就在水户将饮未饮之际,心越禅师朝着水户大吼一声:“喝!”

这一声大吼,犹如焦雷炸顶,猝不及防的水户吓得手一抖,酒中琼浆不觉倾洒一身。

回过神来的水户,正色地问心越:“这是干什么?”

禅师若无其事地答道:“没什么,棒喝是我们禅家之常事。”

水户原想试试心越的胆量,结果没想到自己却出了洋相。他不得不对禅师的处惊不惧,镇定如山表示钦佩。

还有一位云居禅师,他的胆量更令人“拍案惊奇”。

住在瑞严寺的云居禅师,每天晚上要孤身去荒岛上的洞穴坐禅。村里的年轻人想了个恶作剧,要试试云居禅师的胆量。

从佛寺到岛穴的路上,有一片密密的松树林,松枝低垂,有的几乎快要碰到行人的头顶。年轻人的馊主意是:夜里潜伏在松树上,等云居禅师在树下经过时,从上面突然按住他的光头,好好吓一吓他。

当天夜里,一个年轻人自告奋勇地上树埋伏。云居禅师果然按时穿越松林,年轻人按计而行,突然伸手自上而下地扣住了禅师的光头,年轻人原以为禅师必定吓得魂飞魄散,不是哇哇大叫,就是甩头便逃。哪知禅师毫不惊慌,任年轻人扣住自己的头,不言不叫,静静地伫立不动。这么一来,年轻人反而吓了一跳,急忙将手缩回,此时,禅师又若无其事地悄然离去了。

“不愧为开悟的和尚,真是胆大包天!”事后,村里的年轻人谈起,个个都对禅师的胆量佩服得五体投地。但大伙儿又感到纳闷:不论怎么说,走夜路的时候,突然从黑暗之中伸出一只怪手扣住自己的头颅,总该有点反应才对啊。于是他们便结伴到云居禅师那儿去摸底细了。他们问禅师:

“大师,最近这一带好像不太安静,听说每天晚上有妖魔鬼怪之类的东西出现,你知道吗?”

云居禅师断然否定:“没有这种东西,那都是人们心头的幻影。”

“是吗?不过听说昨晚有人走夜路时被妖魔按住了头呢。”

“老衲昨晚也被扣住了头,但那并非是妖魔,而是村里的年轻人!”

“您怎么知道是村里的年轻人呢?有什么根据吗?”

禅师气定神闲地答道:“因为那只手非常宽厚而且暖和啊!”

这群年轻人个个惊讶得说不出话来。在遭到吓死人的突然袭击时,云居禅师竟然还能从一双宽厚暖和的手来判断是村里年轻人的恶作剧,这份定力(透过坐禅养成的直觉和胆量)实在了不起。

临阵不惧生死,这是将军之勇;进山不惧虎狼,是猎人之勇;入水不惧蛟龙,是渔人之勇;禅僧的勇是什么?就是悟。大彻大悟的禅师,连生死都已经超脱,还有什么恐惧感呢?上面两位禅师的镇定,的确到了“泰山崩于前而不动心,白刃加于颈而不变色”的地步。说来惭愧,我们一般人是做不太到的。

但是,世事变幻,祸福无常,人的一生中,完全可能会碰到一些意外的突发事件,如果我们对此有了足够的心理准备和良好的承受能力,一生中随时都保持一种迎接挑战的心态,都敢于呼喊“让暴风雨来得更猛烈些吧”,那么我们就能如两位禅师那样,处变不惊,从容应付,而不至于张皇失态,手足无措了。为什么有的人如此脆弱不堪命运的一击,而有的人即使厄运接踵而来,也能如巴尔扎克的手杖上镌刻的铭言那样“我粉碎了每一个障碍”?恐怕也能在这里找到原因吧。

憨山大师证悟时站立入定达数天之久

法慶禪師:生死自在

摘自《佛典故事》

法慶禪師的侍者讀了《洞山錄》這本禪書以後,感慨地說道:“古人在生死中那麼任性,實在好奇怪!”

法慶禪師因而答道:“我坐化時,你可用話喚醒我,若叫得回來,亦即生死自在之士。奇怪,也不奇怪。”

侍者看看禪師,禪師作預言頌雲:

“今年五月初五,四大將離本主;白骨當風揚卻,免占檀那地土。”

時光迅速,到了五月初五,禪師就將所有的衣物交給侍者供僧結緣,剛聽到初夜的鐘聲,就趺坐圓寂,脈搏停止,呼吸全無。侍者記取當時的談話,就喚道:“禪師!禪師!”

許久,法慶睜開眼睛,問道:“做什麼?”

侍者:“禪師為什麼不將衣帽鞋襪穿好而去?”

法慶:“當初來時,我根本就不曾帶什麼呀!”

侍者一定要將衣服給法慶禪師穿上。

法慶:“一點都不肯留給後人。”

侍者:“正恁麼時如何?”

法慶:“也只恁麼。”並又寫了一偈──“七十三年如掣電,臨行為君通一線;鐵牛跳過新羅,撞破虛空七八片。”

說完儼然而化。

黄念祖:怎麽能够成就快?

莖草集(二)

貳、漫談篇

漫談篇一(1987年美國維州開示)

禪淨密三宗一味論

密宗確實是這樣,它是很殊勝。但是因爲殊勝,所以魔就破壞,這是必然之理,而且這魔很可以冒充。剛才我說你要是天臺宗,你要作止觀、打坐,你腿一盤,你盤三個鐘頭,五個鐘頭,十個鐘頭,這就有了一定的功力。一般人就坐不住,兩個鐘頭腿就酸得不得了了,所以你冒充不了。你要是講經說法,研究教下,不管法相什麼,自個兒這一宗的你總能談出一些東西出來。要看過很多書,你要打坐什麼什麼,都要知道很多東西。

唯有禪宗是很可以冒充,他可以隨便答,完全可以答沒有意思的文句。譬如古人問:「什麽什麼是…?」或者有人答:「橋流水不流」,傅大士的這些,橋在那兒流,水不流,那麼要編這個話還不容易啊?真正無意會下,你問我:「什麽是魔?」「月亮從北邊出來。」那你這不吹口就來,這樣的話一萬句也容易嘛,你無意味嘛,這他可以冒充。他說他開悟了,你怎麽能知道他沒開悟?一般你沒法知。你要不開悟,怎麽能知道對方是悟還是不悟,只有開悟的人才能明白對方悟不悟。因爲世界上開悟的人太少了,所以能够肯定他是假的人就很少,他可以用這個方式冒充。這是一個。密宗也很可以冒充,他不守戒律,可以亂搞,可以喝酒,可以什麼什麼。現在就有人拿這麽一個手印,他就說一切一切都有了,他就冒充啊。所以這兩個最容易冒充。

蓮華精舍是跟別的很不一樣的,不但跟冒充的不一樣,就是有些正規的,我們也有許多很突出之處。紅教是舊派,舊派蓮華生大士就是彌陀的化身。所以蓮華生大士特別强調大家要成就的快,要成就的穩妥,要生西方極樂世界。諾那祖師也這樣開示,這都是一致的,紅教這一派,無論如何不要忘記阿彌陀佛,很尊重淨土宗,而且大家都應當很依止。所以蓮華精舍的願文就要同生極樂世界,這個在正派的密教團體裏頭,這麽發願的很少。

而且我們這裏頭很重視讀誦中國原有的大乘經典,王上師就指出十幾部必讀的,十幾部參考的經典,不是說都是從西藏找。中國古代的這些東西,有人問諾那祖師:「什麽是密宗境界?」「那《金剛般若波羅蜜經》,密宗境界不可說不可說。」如果你一定要找些文字,那《金剛般若波羅蜜經》。《金剛般若波羅蜜經》是鳩摩羅什翻譯的,咱們現在有的嘛,這不是大家很省事嗎。你研究密宗,是什麽境界?那麼你就連活佛都不用問了,你把《金剛經》看一看,這多省事。《金剛經》確實甚深甚深,金剛般若,一切都具足了。這有些特點。

再有,也是有人問諾那祖師:「怎麽能够成就快?」「那就是《彌陀大法》,再有明心見性。」所以我們跟禪宗也是非常近。不是就我們密宗是唯一的,別的都否定,說顯教都低。很多密教的團體,正派的也是這個說法,這個說法很不正確。很多學密的人對於中國原有的東西沒有研究,所以就說了很多錯話。王師父就說:「達摩祖師的法,禪宗,就是直趨大手印的法。」不需經過前頭這些次第,上根利智直接就進入大手印了。就好像天才的小孩,一來就進研究院了。利根的,他就說這樣的法,那就一致了,禪宗就成爲我們一個類型了。再有,就是貢嘎上師說:「達摩的口訣全是大圓滿大手印的口訣。」所以這就是跟禪宗、跟淨土宗(一味的)。其實真正如果說修持要成就,就是這三宗。其他的,像唯識你怎麽修?它有一個唯識觀,那個你觀不成。真正有理論、有方法的就是禪宗、淨土宗、密宗,而這三宗實際上是很可以圓融的。

他們想讓我多住些日子,我說我得早點回去,我還有好多雖說發過願,但還沒有完成的,我想寫《禪淨密三宗一味論》,是三宗,但它是一味的。既然稱爲三宗,它有每宗的特殊性,但它是一味的,有共同性。本體只是一個。就得找機會來實現,來還這些願,就是這樣子。

黃念祖:禪宗三關

莖草集(二)黃念祖居士

貳、漫談篇

漫談篇二 (1989年北京蓮舍開示)

5. 禪宗三關

這末後句,禪宗講三關。某老先生的一本書,我翻了一翻,他這個三關講得不十分透徹。本來這個言語很難表達,但是另外一個說法比他談的那個,能够懂得親切一些,親一些。說話有親一些,有疏一些,也都平等,這個聽起來親近一些,有的聽了還很疏遠,所以親疏是有分別的。這個說起來主要是我們能够親一些,禪宗這三關。

破初關,他的語言說到法身邊,到了法身的邊邊上了。法身哪裡有邊,是不是?到法身邊就是見一見法身。這個「見」字也就是用我們的語言來說的,它不好表達,但沒有另外別的字了。所以要懂得這個「見」字,是「了了見,無可見」,清清楚楚的看見了,但是沒有可看見的東西;「無可見」,沒有可看見的東西,可是你是「了了見」,你是清清楚楚的看了。這很不好琢磨!

所以見法身之見是這樣的見。你說見到什麽了?你無所見。那為什麽說是見法身?了了見,清清楚楚明明了了的見了。我們衆生總是在一邊,要不就看見這個桌子凳子了,要不就沒看見,就是沒有,我也沒有見,或者你擋著我看不見。了了見而無所見,就見法身之初關。

安住於法身,這叫做重關。開悟之後,坐破多少蒲團,不躊躇了,打成一片了,安住在法身境界,這個就是禪宗的第二關。

禪宗很高,還有第三關,還有法身向上的事情,有比法身還高的事情。唐朝的皇帝他向國師問法。國師就回答:「陛下,你應當在毗盧頂上行履。」你應該在毗盧遮那佛的頂頭上走路,毗盧遮那佛是法身佛,這就指出法身向上,不是就沒在法身量裏頭,停止在這兒。所以禪宗說「有佛處不得住」,有佛的地方你不能待;「無佛處急走過」,快快走過去,這是禪宗的境界,很高很高。這些事情依常情都是不可解,但是如果能够跟它相契,這些話非常親,指示的非常親切。

所以到了法身向上,就不是沒在法身量中,從這個裏頭還要跳出去,這稱爲法身向上。不是說真正造了一個毗盧遮那佛像,我站到像的頂上去,把我的像做在他的頭上,這叫法身向上,那不是不是。它的含義是說,心裏不在任何一個地方上被束縛住了。所謂「一句合頭語,萬劫繫驢橛。」合頭是對頭,這句話跟我很對頭了,我就很什麼什麼,我就死記著不忘。這個就是萬劫拴驢的一個木頭橛子,就把這條驢拴在這兒了。所以有一些話也不能死於句下,譬如現在聽了很多很合適的話,我們按照這個話去做,這還是應當的,但總之在修持過程之中要逐漸逐漸轉入轉深。

我們用上梯子這個比方就最好,我常常打這個比方。像爬梯子,我們修行就是登高一步就接近目的一步,而且看得也更高更遠,這步了。這一步是怎麽上去的?你是一格一格的上,第二格上第三格,而你得離開第二格才能上第三格。要再往上爬,你的兩隻脚得離開第三格才能上第四格。所以今日你所站之處,就是來日你所要離的地方。未來是什麽?未來是比這個更高。所以我們修行的過程就是這麽轉換,不斷不斷的取得變化。

中國人說「日新又新」,你今天新,明天還要新。怎麽會新?又改變了,丟掉了舊的。被一個東西捆住,像要上房但死抱住在第三格這兒不放,就上不去了。所以說沒有梯子就不能上房,扛著梯子也不能上房;你抱住梯子,哪一層到的時候再不肯前進了,也不能上房。真正上了房,梯子可以不要。但是在沒上房之前,那就千萬不能離開梯子,離開梯子上不了房。

這還是牽涉一點漸教的譬喻,真正頓教講究一個箭步就上房,就「迷是衆生,悟就是佛」,所以禪宗不可思議。這個末後句為什麽把它列爲相當於禪宗的末後句?禪宗也就是指明一切都是法身,一切都是佛。末後句就是給指出你已經破初關,破重關,最後一句,末後一句始到牢關,才破三關。你修修修,修到最後一句,大功告成了,問題都解決了,上了房了。不一定必須死有一句什麽話叫做末後一句,總之說就你把一切執著、什麼種種分別都給去掉了。這「一切皆成佛」裏頭就是一個大平等,也是大圓滿,沒有別的再需要什麽言句去補充了,所以我們說它相當於禪宗的末後句。

黃念祖:禪淨密三宗一味

莖草集(二)黃念祖居士漫談篇

貳、漫談篇

漫談篇一(1987年美國維州開示)

禪淨密三宗一味論

密宗有很多很多方便。這《大乘莊嚴寶王經》是釋迦牟尼佛說的,宋朝翻譯的,是專門讚歎觀世音菩薩的功德,專門讚歎六字大明咒的功德。那裏頭說起來大家也很難信,說六字大明咒就是觀世音菩薩的心老在這個咒上,我們老念這個咒,我們的心也老在這個咒上,那我們這個心和觀世音菩薩的心就感通。就好像觀世音是個電臺,你是一個收音機,你這調對了就諧振,那你就接收了。你接收之後,那個發射台所有的信號就在你這兒全出現了,也就說觀世音菩薩的功德都在你心中全出現了,打比方就跟那電臺發射台一樣。這樣就是你如何能通,從這兒就通了。

說到它的功德,大家就很難信。最初就是說,一個四天下,四天下至少等於一個太陽系,可能比太陽系還要大,咱們就把它說小一點,保守一下。一個四天下所有的動物,包括很微小的動物都在內,所有動物一起都成七地菩薩。拿所有這些七地菩薩功德的總和加在一起,這不成了一個數嗎,這是等號的一邊,和行者念一遍六字大明咒的功德正正相等。它所以稱之爲密,就是在此。

所以慧明法師,夏老師的師父,他說這就是觀世音菩薩的心哪,你念了這個咒,你就跟觀世音菩薩的心,心心相印,所以它直接呀,你的心跟觀世音菩薩的心相同。老相同,不就成了嗎,成功了嘛。但是現在大家還是做的功課不够,諾那祖師要求學密的人,一個種子字、一個咒,永遠什麽時候都不能忘記,至少要記住一個,而且要隨時隨地都有。說到我們念佛,如果你隨時隨地都有這句佛號,你決定往生啊,那還有什麽話說。你已經發菩提心,你隨時隨地這句佛號「南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛、……」老有,不中斷。人家來買汽車,你「南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛、……」,那你不往生等什麽,這是一樣的,佛法就是如此。

說參禪殊勝,即生就開悟。有人參禪,說:「你們多慢,我們參禪才快,我們就在這個世界開悟了,你們要往生之後見阿彌陀佛,阿彌陀佛給你說法,你才開悟,你多慢哪。」其實這都是一回事。我們要是照著參禪開悟那個樣子,去念咒念佛的話,那不都是非得在往生之後才開悟。活著的時候就證無生法忍的有啊,但參禪要什麽時候才能開悟?什麽都忘了,就這一句。他有的時候就是上洗手間出來之後,忘記繫衣服,腦子什麽都沒有了,世間這些事情都沒有了,就是這個話頭:「什麽是我本來面目、什麽是我本來面目、什麽是我本來面目……。」咱們念佛的人要像參禪的這麽參,不是說一般參禪,就能開悟的那個人那麽參,那也保險哪,你就是現世已得一心不亂了。一心不亂,到了理一心,那還是很厲害了,你就破無明了,到了理一心破無明就證法身了,那比禪宗初開悟的還高。

咱們念佛不是說都要一心不亂才能往生,這是絕對要說的。可是念佛你能够念到事一心、理一心,這又必須得說,不是只有念送死之法,只有死了之後才能起作用,你活的時候就可以到事一心、理一心。到了事一心,你就等於阿羅漢;到了理一心,你就是菩薩,肉身的菩薩,你這破無明證見法身了。

晋朝有一個窮人,他生活很苦,後來知道念佛,就說:「我念佛吧,我這活著沒意思。」他就都放下了,念了七天,就見阿彌陀佛,阿彌陀佛給他說法,說完他證無生法忍。他破無明,就證無生法忍。後來他往生了,可是他活的時候,世界上的人並不知道,不瞭解。他中間來了七次,有的是作種種示現,也沒人瞭解。一直到清初,彭二林扶乩。不過他扶乩的因緣很特別,其中來的都是很特殊的。這個菩薩降壇,說他前生的很多事情。他這些開示叫做《西方確指》,《西方確指》就是這麽來的。裏頭有些話很好,「少說一句話,多念一聲佛;打得念頭死,許汝法身活。」就是晋朝這個窮人,他當時念佛七天,阿彌陀佛給他說法,就悟無生法忍。

MM居士:這個偈好像是一個菩薩傳他的,菩薩降壇。

是菩薩降壇,他的前生就是這麽成的菩薩,我說的是這個菩薩的根,是他降壇,一點也不錯,不是冒充的。有很多降壇是冒充的,降壇這個事百分之八十是冒充的,什麼李純陽、什麼濟公活佛。濟公活佛根本就是欠通,這說老實話,現在都是很多很多附會,很多很多歪曲在裏面。道濟是一個高僧,確有其人,在杭州,但附會成神神怪怪的這麼一個…。都是假託的,實際都是些靈鬼,他騙香煙,騙些供,來作作詩。他當然也能前知,鬼他能前知,他知道一些事,說些未來什麼什麼這樣子。這都是冒充的。

![[转载]憨山大师站立入定达数天之久 [转载]憨山大师站立入定达数天之久](/pic/3518336239351.jpeg)