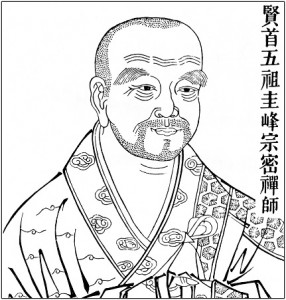

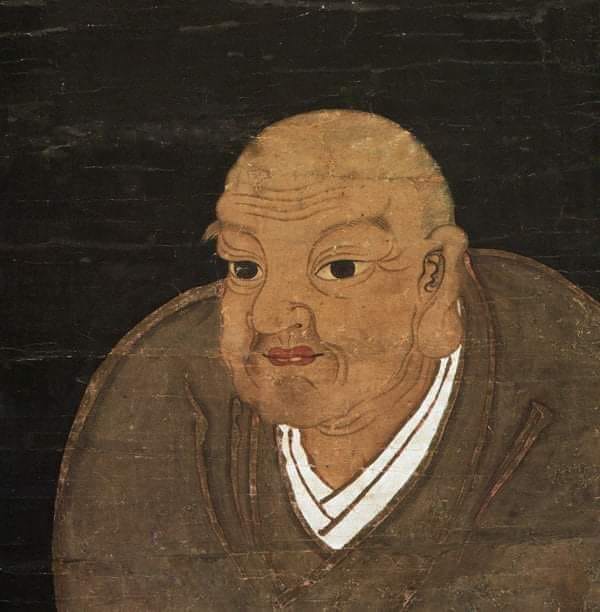

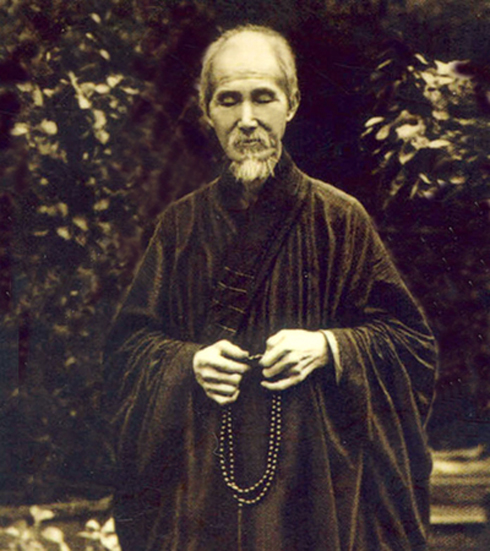

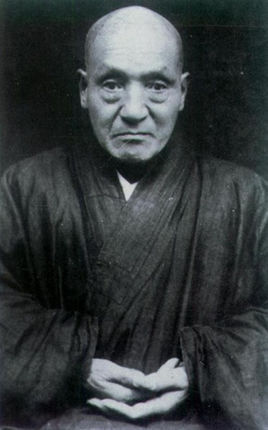

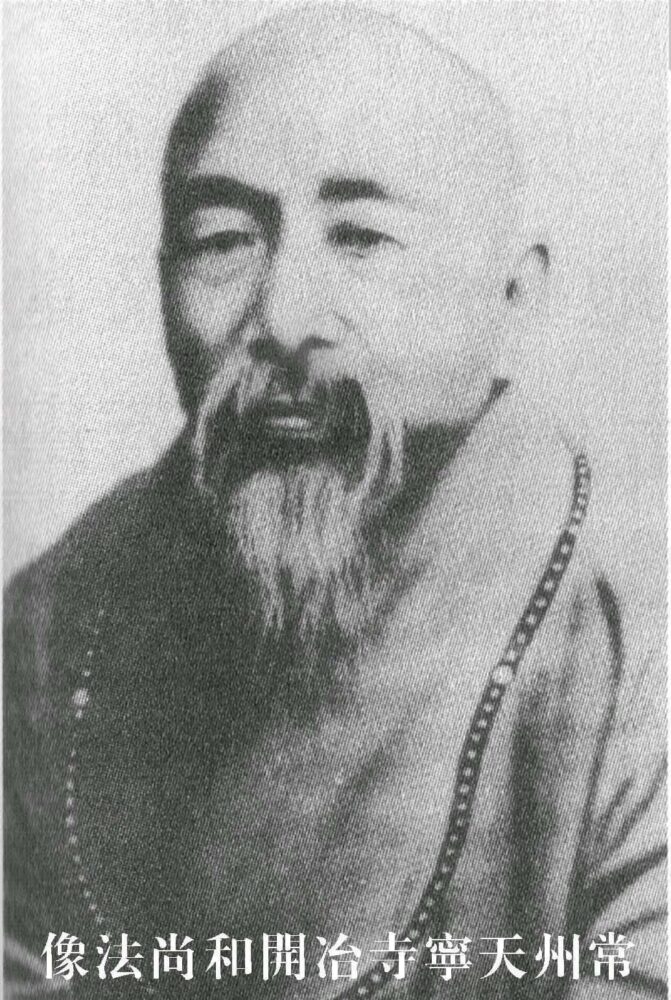

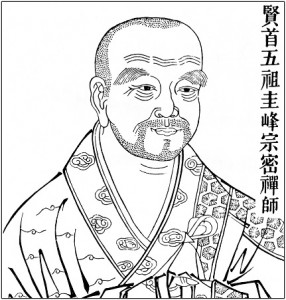

圭峰宗密(780-841)唐代名僧,佛教华严五祖。俗姓何,法名宗密。因常住圭峰兰若,世称圭峰法师。俗名何炯。果州西充(今四川西充县)人。曾第进士,元和二年(807年)于遂州遇道圆禅师,受具足戒,出家为僧。去世后谥号“定慧禅师”。

圭峰宗密禅师,主张“佛儒一源”,认为“顿悟资于渐修”“师说符于佛意”。唐文宗大和二年(828年)召问佛法大义,赐紫衣为大德。唐武宗会昌初(841)年,坐灭于兴福寺塔院。

生平

何炯少通儒书,唐宪宗元和二年(公元807年),从遂州道圆出家,同年从拯律师受具足戒。道圆授予《华严法界观门》,令往各处参学。

唐宪宗元和五年(公元810年),据宋《高僧传》卷六说宗密从四川东下游襄汉(今湖北荆州襄阳一带),在恢觉寺遇到澄规的辩灵峰,峰送他澄观著《严经疏》和《随疏演义钞》。

宗密获得此二书后,日夜学习,认为是好书,遂写信在长安的澄观,自称弟子,并陈述自己读了二书的心得体会。澄观回信,表示希望能和他见面。

宗密在襄汉,遇到了荆南张,张称赞他是“传教人也,当宣导于帝都”。后来他到洛阳见到照禅师,照亦说他是“菩萨人也,谁能识之?”最后他到上都(长安)拜见了澄观,观叹曰:“毗卢华藏,能随我游者,其唯汝乎”?此后常随澄观受学。

唐宪宗元和十一年春(公元816年),入终南山智炬寺自誓不下山,于此遍览藏经三年,撰有《圆觉经科文》二卷。

唐穆宗长庆元年(公元821年),宗密游清凉山后,回鄠县(今陕西户县),闭关于终南山草堂寺。旋迁丰德寺。其间专事传法、著述。后入草堂寺南圭峰兰若,从事禅诵。

唐文宗太和年间公元(827-835年),宗密经常被召入内,文宗李昂诏入内殿,问他佛法大意,赐紫方袍,敕号大德。朝臣士庶归信者甚多,宰相裴休常从受法要,成为他深入堂奥的弟子之一,未久请归山。

唐武宗会昌元年(公元841年)正月六日坐化于兴福塔院,世寿六十二,法腊三十四,荼毗后得舍利数十粒。唐宣宗追溢定慧惮师。

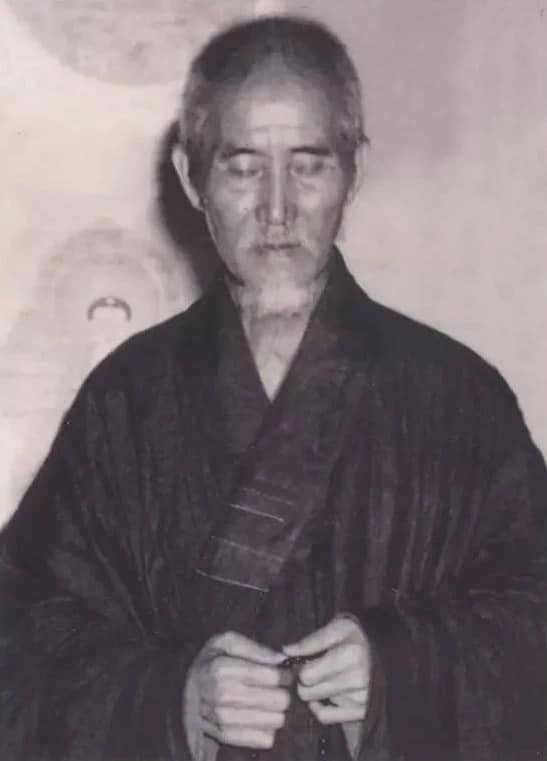

入狱免死

唐文宗时代,富中的太监专权,宗密曾被卷入“甘露之变”的政治斗争中,几乎被杀。事情的经过是这样的:

文宗不满太监专权,宰辅李训、郑注等人了解文宗的意旨,伪造“甘露瑞祥”,号召文武百官观看,拟借观看甘露的机会,由埋伏的刀斧手杀死擅权的太监仇士良等人。但是事情败露了,伪遗“甘露瑞祥”之一的李训逃到终南山宗密的寺院中躲避。宗密与李训是朋友,拟为他削发,把他藏起来。但被他的徒弟制止(《资治通鉴》卷二四五有关于此事的记载)。

此事被太监仇士良得知后,宗密被逮捕下狱。审讯中,审问人“面数其不告之罪”。要处死他。但是宗密面对死亡的威胁,怡然自得地说:“贫道识训年深,亦知其反叛。然吾本师(指佛)教法,遇苦即救。不爱生命,死固甘心”。不料宗密的这番话,却打动了审讯人的心,免除了他的死罪。

宗密生前,常住陕西鄂县圭峰山,故被称为“圭峰大师”。裴休赞叹他是“真如来付嘱之菩萨,众生不请之良友”。

坐化

宗密于正月六日示寂于兴福塔院。临终时告诫门人,令舁尸施鸟兽,骨焚散之,言讫坐化。

二十二日,道俗奉全身于圭峰;二月十三日荼毘,得舍利,明白润大。后门人泣而求之,皆得于煨烬,乃藏之于石室,塔曰青莲。寿六十有二,腊三十四。

开示

山南温造尚书问:“悟理息妄之人,不结业一期,寿终之后,灵性何依?”

师曰:“一切众生,无不具有觉性。灵明空寂,与佛无殊。但以无始劫来,未曾了悟,妄执身为我相,故生爱恶等情。随情造业,随业受报,生老病死,长劫轮回。然身中觉性,未曾生死,如梦被驱役,而身本安闲。如水作冰,而湿性不易。若能悟此性,即是法身。本自无生,何有依托?灵灵不昧,了了常知。无所从来,亦无所去。

然多生妄执,习以性成。喜怒哀乐,微细流注。真理虽然顿达,此情难以卒除。须长觉察,损之又损,如风顿止,波浪渐停。岂可一生所修,便同诸佛力用?

但可以空寂为自体,勿认色身;以灵知为自心,勿认妄念。妄念若起,都不随之,即临命终时,自然业不能系。虽有中阴,所向自由。天上人间,随意寄托。

若爱恶之念已泯,即不受分瑕之身,自能易短为长,易粗为妙。若微细流注,一切寂灭,唯圆觉大智朗然独存,即随机应现千百亿化身,度有缘众生,名之为佛。谨对。”

摘自 華嚴念佛三昧論講記

摘自 華嚴念佛三昧論講記

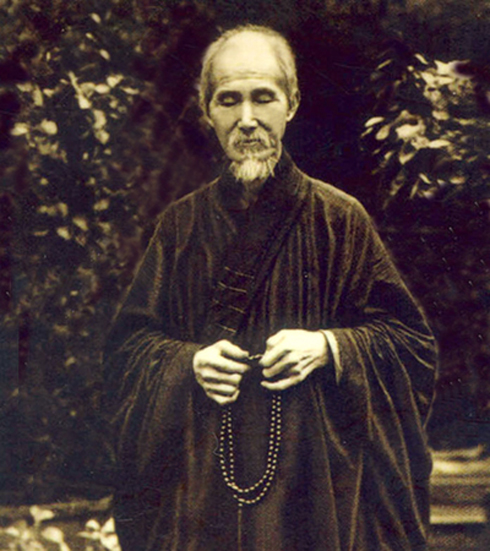

我初出家,雖然有很多復雜的因緣,而最主要的還是仙佛不分,想得神通而出家。所以受戒、讀經、參禅,都是想得神通。出家的最初一年,是在這樣莫明其妙的追求中度過的。第一年已經讀熟了《法華經》,每日可背誦五六部。第二年夏天聽講《法華經》,始知佛與仙及天神不同。

我初出家,雖然有很多復雜的因緣,而最主要的還是仙佛不分,想得神通而出家。所以受戒、讀經、參禅,都是想得神通。出家的最初一年,是在這樣莫明其妙的追求中度過的。第一年已經讀熟了《法華經》,每日可背誦五六部。第二年夏天聽講《法華經》,始知佛與仙及天神不同。

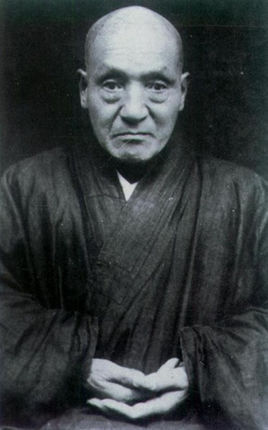

你們翻開《景德傳燈錄》,書里記載在明朝嘉靖年間,安徽琅琊山琅琊永起禪師有個徒弟,是在家人,住在南京邁皋橋。她家裡做小生意——炸油糍賣。

你們翻開《景德傳燈錄》,書里記載在明朝嘉靖年間,安徽琅琊山琅琊永起禪師有個徒弟,是在家人,住在南京邁皋橋。她家裡做小生意——炸油糍賣。 自古多少大德祖師,他們都能即生了生脫死,他們的嘉言懿行就是給後人作模範、榜樣的。現今的人就是不肯痛下決心,所以不能有所成就。

自古多少大德祖師,他們都能即生了生脫死,他們的嘉言懿行就是給後人作模範、榜樣的。現今的人就是不肯痛下決心,所以不能有所成就。