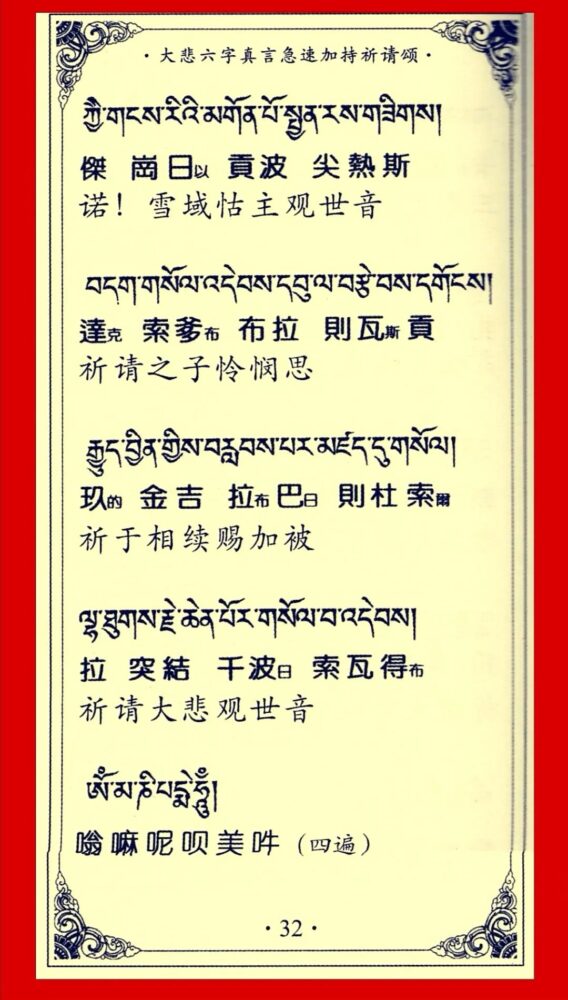

孔子与墨子

孔子与墨子

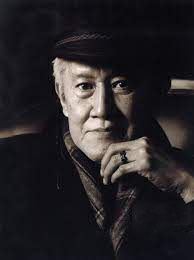

摘自《文学回忆录》木心

今天讲孔子。

……

孔子,一说生于公元前551年,卒于公元前479年,七十三岁。名丘,字仲尼,鲁国曲阜人。曾做过鲁国的司空、司寇(司空,唐虞时有之,平水土,六卿之一,清时俗称工部尚书,类工业部长。司寇,亦六卿之一,掌刑狱,清时俗称刑部尚书,类公安部长),后来罢了官,只好收学生讲学,周游列国。到六十八岁,回鲁地,专心著述,编订《尚书》、《诗经》、《周易》、《春秋》,还订定了《礼记》与《乐经》。

孔丘的思想与李耳正好相反,乐观、积极、务实,概括起来说,孔丘的理想是恢复尧、舜、文、武的礼乐,以中庸之道架构人伦关系。他根据周公的原则,周详地建立了一个生活模式。

他的祖先本是宋国贵族,父亲做了鲁国的大夫,才归为鲁国人。孔丘本人,“少也贱”,做过仓库管理员,放过牛羊,充当过吹鼓手(乐师)。说这些,并非笑话他,而是说明他头脑很实际。那年代和希腊雅典一样,一个城市等于一个国,鲁国的大夫如孟孙、季孙,都自己建筑都城。孔丘反对,暗中唆使学生子路,设计破坏这种城。可见孔二先生很有一套阴谋诡计。

我最有意见的是,孔丘杀少正卯,是一桩冤案。他担任鲁国司寇,实际是宰相。他曾说,“子为政,焉用杀”(政治干得好,用不着杀人),自己一上台,不到七天,处死少正卯。少正卯是个学者,也收徒讲学。思想新、口才好,把孔丘的门徒吸引不少过去。孔丘记恨,扣他大帽子 :一,聚众结社。二,鼓吹邪说。三,淆乱是非。

孔丘自己对少正卯的判断:

“心达而险,行辟而坚,言伪而辩,记丑而博,顺非而泽。”纯粹是思想作风问题,明明是孔丘硬加罪名,本来的少正卯,可能是:“心达、行坚、言辩、记博、顺泽。”

孔丘很像“文革”理论家,安上“险”、“辟”、“伪”、“丑”、“非”五个恶毒的字眼,概念全变了。即使如此,也不犯死罪。可是孔丘铁腕,把少正卯灭了。

后来儒家掩盖这件丑事。朱熹就否认,说《论语》不载,子思、孟子不言,没这回事,造谣。但荀况揭露出来。

这件事我认为很重要,迫害知识分子,是孔丘理论的破产。我从孔丘的虚伪,从他理论的不近人情,从他的心理阴暗面,推测杀少正卯是真。我很惋惜少正卯没有著作留下来。可能有点尼采味道的。假如我在春秋战国时代,我也开讲。会不会被孔丘杀掉呢?他上台,我就逃。

我们讲文学史。按理说,孔丘自称“述而不作”,不是作家,至少不是专业作家,流亡作家。但古代的思想家,如耶稣、释迦牟尼、苏格拉底、李耳,自己不动笔的。孔丘的代表作是《论语》,是对话录,由他的学生记录整理的。

《论语》的文学性,极高妙,语言准确简练,形象生动丰富,记述客观全面。

我小时候读四书五经:《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》(经、史、子、集),《易》、《书》、《诗》、《礼》、《春秋》(原来是六经,《乐经》亡于秦,汉以《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》为五经)。四书中,我最喜欢《论语》,五经中,最喜欢《诗经》,也喜欢借《易经》中的卜爻胡说八道。

夏天乘凉,母亲讲解《易经》,背口诀:“乾三连,坤六断,震仰盂,艮覆碗,离中虚,坎中满,兑上缺,巽下断” ——附带说一说,《周易》的文学性也很高妙。可惜来不及专讲《周易》,像这样的一个月两堂课,得花半年才讲得完一部《易经》。

……

整本《论语》,文学性极强,几乎是精练的散文诗。

文学的伟大,在于某种思想过时了,某种观点荒谬错误,如果文学性强,就不会消失。我常常读与我见解截然相反的书,只为了看取文学技巧。

孔丘的言行体系,我几乎都反对——一言以蔽之:他想塑造人,却把人扭曲得不是人。所以,儒家一直为帝王利用——但我重视孔丘的文学修养。

……

孔子,既不足以称哲学家,又不足以称圣人。他是一个庸俗的高级知识分子,奇在内心复杂固执,智商很高,精通文学、音乐,讲究吃穿。他欲望强盛,种种苛求,世界满足不了他,他一定要把不可告人的东西统统告人。

所以虚伪,十分精致地虚伪——食不厌精,脍不厌细,割不正不食,君子死不免冠,君子远庖厨,秋穿什么皮衣,冬穿什么麂皮,三月不做官,惶惶如也。父亲做坏事,儿子要隐瞒,骂人,赌咒,等等——如果仔细分析他的心理,再广泛地印证中国人的性格结构,将是一篇极有意思的宏文。

“五四”打倒孔家店,表不及里。孔子没死,他的幽灵就是无数中国的伪君子。

急转直下,谈墨子。

墨子,名翟,有说是鲁人,有说是宋人。一说他生于公元前468年,死于公元前376年,大约八九十岁。他出生治工艺的阶层,是有技术的奴隶,非常好学。因生于鲁国,当然受业于儒者。他有独立思考的能力,一上来就认为孔子的理论偏极端。

一,礼制太烦琐。二,厚葬耗费财力。三,守丧三年太长,又伤身体,又误生产。

他舍弃儒学,效法禹酋长,疏通河道,参与水利工程,不怕艰难困苦,与上层下层人物广泛接触。

值得注意:儒家的重礼、厚葬、守制,目的是尽人事,以愚孝治国,是宗族主义的大传统。这些陈陈相因的传统,全民族信为天经地义。墨翟为何一下子就看出不对?我认为,根本在于“真诚”。

真诚,先要自己无私念,不虚伪,再要用知识去分析判断,事物就清楚了——这一点安身立命的道理,我推荐给各位,以后研究任何问题,第一要脱开个人的利害得失,就会聪明。我推崇墨子,他不自私、不做作,他不能算思想家、哲学家,但我喜欢他的“人”。

早年我在北京设计展览会,喜欢一个人逛天桥,去东安市场听曲艺相声,在东直门外西直门外的小酒店,和下层人物喝酒抽烟聊天。他们身上有墨子的味道,零零碎碎的墨子。

墨子提出“巨子”的学说,甚至成立制度,有点像黑社会的教父,青红帮的龙头。黑社会专干坏事,青红帮占地为王,墨子却为的是正义、和平、博爱。和黑社会相似的一点,是巨子制度中的成员都能赴火蹈刃,视死如饴。北京、上海等等民间社会还有这种潜质。说来你们不信,我文质彬彬,书卷气,其实善于和流氓交朋友。一定要是大流氓,或将成为大流氓的苗。可惜中国没有墨子派的大流氓了,眼下只有小瘪三。

有一段对话,可以说明儒家与墨家的基本态度。

墨子问儒者:“何故为乐?”儒者答:“乐以为乐。”

墨子比喻道:如果我问何故为室,作答“冬避寒焉、夏避暑焉,室以为男女之别也”,这样才算告诉我为室之故。我问何以为乐,你答乐以为乐,等于我问何故为室,你答室以为室,那你根本就没有回答。

又例,楚王的臣子叶公子高向孔子问政:主政要主得好,应当怎样?孔子答:“远者近之,而旧者新之。”听起来很高尚,大有深意。墨子拆穿道:叶公未得其问,孔子亦未得所以对。难道叶公不知善为政者能使远者近之,旧者新之么?明明是问怎样才能做到这个地步呀。

叶公是糊涂人,孔子是偷换概念的老手,墨子诚实、聪明。

“君子必古言服,然后仁。”

墨子说:古服,在古代是新服。古言,在古代是新言。所以古之君子都是新服新言,这岂不是在说古人不仁,不是君子么?

这又十分机智、爽利。

墨家不重文采,但通顺朴实,明白痛快,条理严谨,逻辑性很强。当春秋末年,各国兼并愈烈,战争频繁。墨家代表庶民的生活要求,反对不义的战争,墨子写了《非攻》。我们来读《非攻》的上篇:

今有一人,入人园圃,窃其桃李,众闻则非之,上为政者得则罚之,此何也?以亏人自利也。至攘人犬豕(驰)鸡豚(屯)者,其不义又甚入人园圃窃桃李。是何故也?以其亏人愈多。苟亏人愈多,其不仁兹甚,罪益厚。至入人栏厩,取人马牛者,其不仁义又甚攘人犬豕鸡豚。此何故也?以其亏人愈多。苟亏人愈多,其不仁兹甚,罪益厚。至杀不辜人也。扡(即拖,夺也)其衣裘,取戈剑者,其不义又甚入人栏厩,取人马牛。此何故也?以其亏人愈多。苟亏人愈多,其不仁兹甚,罪益厚。当此天下之君子皆知而非之,谓之不义。今至大为攻国,则弗知非,从而誉之,谓之义。此可谓知义与不义之别乎?

杀一人谓之不义,必有一死罪矣。若以此说往,杀十人,十重不义,必有十死罪矣。杀百人,百重不义,必有百死罪矣。当此,天下之君子皆知而非之,谓之不义。今至大为不义攻国,则弗知而非,从而誉之,谓之义。情不知其不义也,故书其言以遗后世。

若知其不义也,夫奚说书其不义以遗后世哉……

这种文体非常适宜于做演说,与罗马雄辩家的风格很像。

孔、墨,处处对立,现在看看,还是很有劲。孔说“仁”,墨子以“兼爱”来动摇“仁”,因为“仁”只偏爱“王公大人”的血族。

儒家以“孝”为“仁”之本。墨子说:“爱人若爱其身,犹有不孝者乎?”

“孝”与“忠”是一体的,“孝”被墨子松掉,“忠”也谈不上了,就无法“克己复礼”,无法恢复宗族的奴隶制轨范。

墨子的积极主张,在于兼爱,兼爱的核心,可以概括为三:

一,兼相爱,交相利。

二,赏贤罚暴,勿有亲戚弟兄之所阿。

三,虽在农与工肆之人,有能则举之,高予之爵,重予之禄,任之以事,断予之令……故官无常贵,而民无终贱。

墨子认为孔子的“仁”,没有新意,是“以水救水,以火救火”,救不出名堂来的。

孔子的宿命论不是宇宙观上的宿命,他在世界观、人生观上的宿命是伪宿命论,目的是为帝王提供麻痹奴隶们的自强,永远受愚民教育。这就使墨子的“非攻”、“兼爱”、“交利”的学说大受阻碍,墨子又创“非命”。

当时孔墨之争是剧烈的。可悲的是,从汉朝开始,儒家一直是中国帝王的参谋,罢黜百家,独尊儒术。墨家,却是从来没有哪一朝的皇家用来做治国纲领。如果两千年来中国取墨子思想,修身、齐家、治国、平天下,那么赛先生和德先生不用外国进口,早就大量出口。墨子思想就是科学、民主、平等、博爱的先驱。

这是中国的悲剧。

另一重悲剧:中国历代忧国忧民的志士,竟没有一个提出墨子思想是救国救民的大道,就像中国没出过墨子一样。法家倒时有提出,所以中国的制度和思想形成“礼表法里”,推荀子为代表。唯其以礼为表,尊孔不尊荀,唯其以法为里,韩非也被关进冷宫秦城天牢。各代皇帝私造律法,一路这样混过来。

到谭嗣同,忽然想通了,说出来:“二千年来之政,秦政也,皆大盗也。二千年来之学,荀学也,皆乡愿也。惟大盗利用乡愿,惟乡愿工媚大盗。” (《仁学》)

现在呢,还是一样。清末民初多少知识分子穷思苦想,包括鲁迅、胡适等等,梁启超倒也发现,汉代经师不问今文学古文学,皆出荀卿。两千年间,宗派屡变,一皆盘旋荀学肘下。就我所读过的谭嗣同和梁启超的著作,似乎没有正面大力提倡过墨学。梁启超反而热心引进马志尼(Giuseppe Mazzini)等外国人——我读书太少,也许有人提出过墨学救国论,但总不起风浪,否则我不会一点也不知道。

鲁迅那篇《非攻》,写墨子,写得很好,很幽默,但幽默救不了中国。独裁,专政,如是战乱的、短期的,可能是纯粹野蛮,像一场急性病;而帝制的长期的统治,一定得伪善,形成一套礼表法里的中国式的做法。

今天讲孔墨斗争,儒家墨家的经典,在座都没读过。“批林批孔”了,才片面了解一点孔老二,谈不上欣赏孔子的文采。孔子的思想体系,也早就被窜改歪曲了。

墨子不然,他和一位叫程子的谈话,还对孔子有所称道,可见墨子无私、高尚。他有他的方法论,叫做三表法。

先要本着前人的经验来理解事物,也就是学习,但不是信而好古。要有根据,要有源本。

“是与天下之所以察知有与无之道者,必以众之耳目之实,知有与亡为仪者也。”就是以实际的、当时的利益为校准,判断事物。

应用第二点建立法制法令,然后实行,看效果来决定取舍,效果是指统治者与被统治者两方都有利,才算可行。

这三表法,再通俗不过。我的意思是,中国哪一朝代、哪一个政党,能按照墨子的原则办事?所以中国搞不好,不是理论问题,是品质问题。民主运动,是个大是大非的问题,那些大是大非,我认为既重要,又不重要。唯一重要的是运动领导人的品质——所谓“墨子兼爱,摩顶放踵利天下,为之”,请问,哪一个可以和墨子比?

孔子与墨子

孔子与墨子 图文均来自网络

图文均来自网络