木心:

奉劝诸位:除了灾难、病痛,

时时刻刻要快乐。

尤其是眼睛的快乐,

要看到一切快乐的事物。

耳朵是听不到快乐的,眼睛可以。

你到乡村,风在吹,水在流,

那是快乐。

木心:

奉劝诸位:除了灾难、病痛,

时时刻刻要快乐。

尤其是眼睛的快乐,

要看到一切快乐的事物。

耳朵是听不到快乐的,眼睛可以。

你到乡村,风在吹,水在流,

那是快乐。

(图文均来自网络)

卜算子·不是爱风尘

南宋 严蕊

不是爱风尘,似被前缘误。花落花开自有时,总赖东君主。

去也终须去,住也如何住?若得山花插满头,莫问奴归处。

《卜算子·不是爱风尘》是南宋词人严蕊创作的一首词。词人在上篇申诉自己无罪,希望新任官员秉公定夺,予以释放。下篇则承上不能自主命运之意,抒发词人对幸福自由的渴望。全词笔墨轻灵、浑成,才气不凡。

故事发生在南宋时期,朱熹是当时的儒学大家,他与二程兄弟开辟的程朱理学,对后世影响深远。但在朱熹在世的时候,他的学说只是宋代诸多学派中的其中一派,推崇的人很多,骂的人也不少。当时由朱熹代表的理学派和唐仲友所属的永康学派,这两派之间存在着学术争论。而在这个激烈的背景下,理学大师朱熹与台州太守唐仲友之间的恩怨就结下了。

一次,朱熹奉命去浙东赈灾,一路上,浙东灾情让朱熹触目惊心,地方官员的失职更是让他忍无可忍,他将炮火对准了台州知州唐仲友。

次年,朱熹趁唐仲友外任期间,联络地方官员,向孝宗连上六道奏折,弹劾唐仲友一系列不法行为,称唐仲友”交游放逸,颇有迂阔”,其中包括他与台州官妓严蕊的不正当关系。称唐仲友”交结歌妓”,意指严蕊。

严蕊本是官宦人家之女,其父在理宗时期曾任尚书右丞,理宗驾崩后,其父被后继者诬陷入狱,不久遭到杀害,严蕊本人也受牵连,被迫沦为妓女,她虽出身低微,仍坚持自身品格,通过自己的才华得以在妓院成为头牌歌妓。她精通音律,能吟咏唱和,常受官员文人的赏识,唐仲友即为其中一位,二人关系密切,然皆以雅士交友自居。然而朱熹却因学术之见不同而与唐仲友互生芥蒂。

1182年,朱熹带人到严蕊的住所,将她带走投入大狱,狱卒扒掉了她的衣服,强迫她趴在冰冷的地砖上,用藤条反复抽打身体,朱熹逼严蕊承认与唐仲友有染,但严蕊却表示,”身为贱妓,我死不足惜,岂能平白诬陷良人呢?”。这更激起朱熹的愤怒,并施以更为残酷的刑罚,试图打垮她的意志。

两个月后,严蕊已是重伤,然其态度从未有丝毫松动,朱熹自此更是痛恨其”悖逆”,对她实施火刑,企图用火烧折磨她,然而严蕊语带哀伤而坚定地重复:”吾与公(唐仲友)清白无罪……”朱熹见无法动摇她,愈发恼羞成怒,几欲置其于死地。

此时朝野已因朱熹的所作所为哗然,许多大臣连续上书弹劾,严词痛斥他滥用酷刑、妄自诬陷,宰相王淮不得不出面调停,迫使朱熹让出此案,王淮亦深知朱熹的性格,此案并无太大罪证,实系朱熹与唐仲友就理论问题之争端所致,最终宋孝宗下旨,由岳霖接手审理严蕊案。

岳霖(岳飞第三子)为官清正,重新调查此案,岳霖见到严蕊时,严蕊已被拷打得不成人样,为了表达自己的心愿,严蕊作了一首《卜算子》的词。

拿到《卜算子》后,岳霖也不禁为严蕊的才气所折服,严蕊的卜算子不仅写出了自己的冤屈。还委婉的表达了自己如果能够安然离开,愿意成为山野间的普通人,不再过问凡尘世间的愿望。

好在岳霖是个正直之人,不受任何派系斗争的影响,最后以证据不足为由释放了严蕊。岳霖还帮助她摘除妓女籍贯,恢复自由之身。

严蕊本想回家,但忧虑朱熹再次陷害,且自己已名声扫地,所以,离开故土,嫁给了一位赵氏皇族的后裔为妾,虽是小妾,但她的丈夫却十分宠爱她,终得以过上安稳的生活。

朝廷那边,后来为了避免朱熹与唐仲友的矛盾加深,朝廷对唐仲友从宽处理,也将朱熹调离,让他换个地方当官。

真是应了那句:“仗义每多屠狗辈,负心多为读书人”啊。

虞美人

(南唐后主 李煜)

春花秋月何时了,往事知多少?

小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。

问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

(图文均来自网络)

རྂ་ཡྂ་ཁྂ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ༔

RAM YAM KHAM, OM AH HUM。

嚷 樣 康m , om 阿 吽

這是一個普遍且非常普遍的淨化真言,人們應該將其用於任何供養。 只需在任何祭品上灑水,然後說 རྂ་ཡྂ་ཁྂ༔ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ༔( RAM YAM KHAM OM AH HUM )。

རྂ ( RAM 嚷 )是代表火的種子音節,顏色為紅色 – 通過燃燒所有雜質來淨化。

ཡྂ ( YAM 樣 )是代表空氣的種子音節,通常呈藍色——通過吹走雜質進行淨化。

ཁྂ ( KHAM 康 ) 是代表水的種子音節,通常呈白色——通過洗去所有雜質進行淨化。

當結合( རྂ་ཡྂ་ཁྂ 嚷樣康)和背誦時,我們正在用火、水和空氣淨化產品。 我們通過我們的言語和觀想來淨化我們供奉的所有直接環境。 作為延伸,我們也在盡可能地淨化自己、他人和所有周圍環境。

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ༔

嗡 阿 吽

這是身、語、意清淨的共鳴。

ཨོཾ ( OM 嗡 )

顏色為白色( 如水 )並集中在頂輪的是淨化身體的聲音振動。

ཨཱཿ ( AH 阿 )

紅色( 如火 )並集中在喉輪是淨化言語的聲音振動。

ཧཱུྂ( HUM 吽 )

藍色,集中在心輪是淨化心靈和思想的聲音振動。

通過如此重複咒語,我們正在淨化我們的身、語、意。 然後,我們保持身、語、意的清淨,至少對我們的修行,最好是對未來的一切。

所以這個簡單的口頭禪(RAM YAM KHAM OM AH HUM) 具有巨大的利益,人們應該在進行供養時盡可能經常地念誦。

《文学回忆录》

木心:

对生命,对人类,

过分的悲观,和过分的乐观,

都是不诚实的。

看清世界的荒谬,是一个智者的基本水准。

看清了,

不是感到恶心,

而是会心一笑。

(图文均来自网络)

什麼是超慢跑?

顧名思義,超慢跑比慢跑的速度來得更慢。

「超慢跑」的跑步速度以「輕鬆」為原則,當你可以輕鬆地與旁邊的人聊天、保持微笑就是正確的速度,約時速4~6公里左右,相当于每分钟180步的频率,是一種低強度的跑步運動。手机可以下载节拍器app来控制步速。

超慢跑由來

超慢跑源自於日本的慢跑專家「梅方久仁子」,他擁有多年的醫藥背景,也對跑步這塊領域有獨特的研究,他發現超慢跑「跟走路一樣輕鬆、但運動效果卻是走路的2.5 倍」!

這種慢速的跑步方式也被稱作「龜速跑」,因其低門檻、是款幾乎人人都適合的國民運動而迅速爆紅!後來,也有人與節拍器、節奏音樂搭配,來輔助維持跑步速度、增加運動樂趣。

超慢跑的好處

「超慢跑」不僅適合減肥、鍛鍊肌肉和增強心肺耐力,還以高效低強度聞名,非常適合膝蓋不舒服、年長的人。

超慢跑也經常被醫師推薦,可以改善血糖問題、保持肌肉量、強化心肺功能、輕鬆減重,以下是「超慢跑」的几大優點:

穩定血糖,減緩糖尿病前期,降低胰岛素阻抗。

加強心肺功能,提升免疫力。

鍛鍊各部位肌肉,預防肌少症。

增進身體血液循環。

簡化跑步動作,更不傷膝蓋。

時間空間不受限,年龄不受限。

能迅速燃燒卡路里,有助於體重控制。

羅祥:

” 其實沒什麼好後悔的,

很多事情就算時間能重來一遍,

以當時的心智和閱歷,還是會做同樣的選擇,避免不了同樣的結果。

人本來就是在失敗中學乖的,

與其抱著過去,後悔,不如擦擦眼淚向前走吧。”

林语堂:

这么一种读书艺术的观念,把那种视读书为责任或义务的见解完全打破了。在中国,常常有人鼓励学生“苦学”。

有一个实行苦学的著名学者,有一次在夜间读书的时候打盹,便拿锥子在股上一刺。又有一个学者在夜间读书的时候,叫一个丫头站在他的旁边,看见他打盹便唤醒他。

这真是荒谬的事情。

如果一个人把书本排在面前,而在古代智慧的作家向他说话的时候打盹,那么,他应该干脆地上床去睡觉。

把大针刺进小腿或叫丫头推醒他,对他都没有一点好处。这么一种人已经失掉一切读书的趣味了。有价值的学者不知道什么叫做“磨练”,也不知道什么叫做“苦学”。他们只是爱好书籍,情不自禁地一直读下去。

这个问题解决之后,读书的时间和地点的问题也可以找到答案。读书没有合宜的时间和地点。

一个人有读书的心境时,随便什么地方都可以读书。如果他知道读书的乐趣,他无论在学校内或学校外,都会读书,无论世界有没有学校,也都会读书。他甚至在最优良的学校里也可以读书。

有些人在要读书的时候,在书台前装腔作势,埋怨说他们读不下去,因为房间太冷,板凳太硬,或光线太强。也有些作家埋怨说他们写不出东西来,因为蚊子太多,稿纸发光,或马路上的声响太嘈杂。

宋代大学者欧阳修说他的好文章都在“三上”得之,即枕上,马上,和厕上。有一个清代的著名学者顾千里据说在夏天有“裸体读经”的习惯。在另一方面,一个人不好读书,那么,一年四季都有不读书的正当理由:

春天不是读书天,夏日炎炎最好眠。

等到秋来冬又至,不如等待到来年。

那么,什么是读书的真艺术呢?简单的答案就是有那种心情的时候便拿起书来读。

一个人读书必须出其自然,才能够彻底享受读书的乐趣。他可以拿一本《离骚》,或奥玛开俨的作品,牵着他的爱人的手到河边去读。如果天上有可爱的白云,那么,让他们读白云而忘掉书本吧,或同时读书本和白云吧。

林语堂:

我认为,一个人发现他最爱好的作家,乃是他的知识发展上最重要的事情。世间确实有一些人的心灵是类似的,一个人必须在古今的作家中,寻找一个心灵和他相似的作家。只有这样,他才能够获得读书的真益处。

一个人必须独立自主去寻出他的老师来,没有人知道谁是你最爱好的作家,也许甚至你自己也不知道。这跟一见倾心一样。人家不能叫读者去爱这个作家或那个作家,可是当读者找到了他所爱好的作家时,他自己就本能地知道了。

关于这种发现作家的事情,我们可以提出一些著名的例证。

有许多学者似乎生活于不同的时代里,相距多年,然而他们思想的方法和他们的情感却那么相似,使人在一本书里读到他们的文字时,好象看见自己的肖像一样。

苏东坡说,当他第一次读庄子的文章时,他觉得他自从幼年时代起似乎就一直在想着同样的事情,抱着同样的观念。

当袁中郎有一晚在一本小诗集里,发见一个名叫徐文长的同代无名作家时,他由床上跳起,向他的朋友呼叫起来,他的朋友开始拿那本诗集来读,也叫起来,于是两人叫了读,读了叫,弄得仆人疑惑不解。

所以,人们才会说,说苏东坡是庄子或陶渊明转世的,袁中郎是苏东坡转世的。

艾略特说她第一次读到卢梭的作品时,好象受了电流的震击一样。尼采对于叔本华,也有同样的感觉。

只有这种读书方法,只有这种发现自己所爱好的作家的读书方法,才有益处可言。像一个男子和他的情人一见倾心一样,什么都没有问题了。她的高度,她的脸孔,她的头发的颜色,她的声调,和她的言笑,都是恰到好处的。

一个青年认识这个作家,是不必经他的教师的指导的。这个作家是恰合他的心意的;他的风格,他的趣味,他的观念,他的思想方法,都是恰到好处的。

于是读者开始把这个作家所写的东西全都拿来读了,因为他们之间有一种心灵上的联系,所以他把什么东西都吸收进去,毫不费力地消化了。

这个作家自会有魔力吸引他,而他也乐自为所吸;过了相当的时候,他自己的声音相貌,一颦一笑,便渐与那个作家相似。

这么一来,他真的浸润在他的文学情人的怀抱中,而由这些书籍中获得他的灵魂的食粮。

过了几年之后,这种魔力消失了,他对这个情人有点感到厌倦,开始寻找一些新的文学情人;到他已经有过三四个情人,而把他们吃掉之后,他自己也成为一个作家了。

有许多读者永不曾堕入情网,正如许多青年男女只会卖弄风情,而不能钟情于一个人。随便那个作家的作品,他们都可以读,一切作家的作品,他们都可以读,他们是不会有甚么成就的。

林语堂:

所以,永远记得,这世间上没有什么一个人必读的书,只有在某时某地,某种环境,和生命中的某个时期必读的书。读书和婚姻一样,是命运注定的或阴阳注定的。

纵使某一本书,如《圣经》之类,是人人必读的,读这种书也一定应当在合适的时候。当一个人的思想和经验还没有达到阅读一本杰作的程度时,那本杰作只会留下不好的滋味。

孔子曰:“五十以学《易》。”便是说,四十五岁时候尚不可读《易经》。孔子在《论语》中的训言的冲淡温和的味道,以及他的成熟的智慧,非到读者自己成熟的时候是不能欣赏的。

四十学《易》是一种味道,到五十岁,看过更多的人世变故的时候再去学《易》,又是一种味道。所以,一切好书重读起来都可以获得益处和新乐趣。

林语堂:

据我看来,关于读书的目的,苏东坡的朋友黄山谷所说的话最妙。他说:“ 三日不读,便觉语言无味,面目可憎。”

他的意思当然是说, 读书使人得到一种优雅和风味,这就是读书的整个目的,而只有抱着这种目的的读书才可以叫做艺术。

一人读书的目的并不是要“改进心智”,因为当他开始想要改进心智的时候,一切读书的乐趣便丧失净尽了。

如果他对自己说:“我非读莎士比亚的作品不可,我非读索福客俪的作品不可,我非读艾略特博士的《哈佛世界杰作集》不可,这才能使我能够成为有教育的人。”我敢说,那个人永远不能成为有教育的人。

他有一天晚上会强迫自己去读莎士比亚的《哈姆雷特》,读罢,好像由一个噩梦中醒转来,除了可以说他已经“读”过《哈姆雷特》之外,并没有得到什么益处。 一个人如果抱着义务的意识去读书,便不了解读书的艺术。这种具有义务目的的读书法,和一个参议员在演讲之前阅读文件和报告是相同的。这不是读书,而是寻求业务上的报告和消息。

所以,依黄山谷氏的说话,那种以修养个人外表的优雅和谈吐的风味为目的的读书,才是唯一值得嘉许的读书法。

这种外表的优雅显然不是指身体上之美。黄山谷所说的“面目可憎”,不是指身体上的丑陋。丑陋的脸孔有时也会有动人之美,而美丽的脸孔有时也会令人看来讨厌。

我有一个中国朋友,头颅的形状像一颗炸弹,可是看到他却使人欢喜。据我在图画上所看见的西洋作家,脸孔最漂亮的当推吉斯透顿。他的髭须,眼镜,又粗又厚的眉毛,和两眉间的皱纹,合组而成一个恶魔似的容貌。

我们只觉得那个头额中有许许多多的思念在转动着,随时会由那对古怪而锐利的眼睛里迸发出来。那就是黄氏所谓美丽的脸孔,一个不是脂粉装扮起来的脸孔,而是纯然由思想的力量创造起来的脸孔。

一个人的谈吐有没有“味道”,完全要看他的读书方法。如果读者获得书中的“味”,他便会在谈吐中把这种风味表现出来;如果他的谈吐中有风味,他在写作中也免不了会表现出风味来。

所以,我认为风味或嗜好是阅读一切书籍的关键。这种嗜好跟对食物的嗜好一样,必然是有选择性的,属于个人的。吃一个人所喜欢吃的东西终究是最合卫生的吃法,因为他知道吃这些东西在消化方面一定很顺利。

读书跟吃东西一样,“此人吃来是蜜糖,他人吃来是砒霜”。教师不能以其所好强迫学生去读,父母也不能希望子女的嗜好和他们一样。如果读者对他所读的东西感不到趣味,那么所有的时间全都浪费了。

林语堂:

读书或书籍的享受素来被视为有修养的生活上的一种雅事,而在一些不大有机会享受这种权利的人们看来,这是一种值得尊重和妒忌的事。

当我们把一个不读书者和一个读书者的生活上的差异比较一下,便很容易明白,那个没有养成读书习惯的人,以时间和空间而言,是受着他眼前的世界所禁锢的。他的生活是机械化的,刻板的;他只跟几个朋友和相识者接触谈话,他只看见他周遭所发生的事情。他在这个监狱里是逃不出去的。

可是,当他拿起一本书的时候,他立刻走进一个不同的世界;如果那是一本好书,他便立刻接触到世界上一个最健谈的人。这个谈话者引导他前进,带他到一个不同的国度或不同的时代,或者对他发泄一些私人的悔恨,或者跟他讨论一些他从来不知道的学问或生活问题。

一个人如果能在十二小时之中,在一个不同的世界里生活两小时,完全忘怀眼前的现实环境,这当然是那些禁锢在他们的身体监狱里的人所妒羡的权利。这么一种环境的改变,由心理上的影响说来,是和旅行一样的。

不但如此,读者往往被书籍带进一个思想和反省的境界里去。

纵使那是一本关于现实事情的书,亲眼看见那些事情或亲历其境,和在书中读到那些事情,其间也有不同的地方,因为在书本里所叙述的事情往往变成一片景象,而读者也变成一个冷眼旁观的人。

所以,最好的读物是那种能够带我们到这种沉思的心境里去的读物,而不是那种仅在报告事情的始末的读物。在我看来,人们花费大量的时间去阅读报纸,并不是读书,因为一般阅报者大抵只注意到事件发生或经过的情形的报告,完全没有沉思默想的价值。

稻盛和夫:

凡是你借出去的錢,不還給你的人,都會替你生病擋災。

他的運氣和福報,也會因為對你的虧欠,而轉移到你的身上。

這不是詛咒,而是因果。

(图文均来自网络)

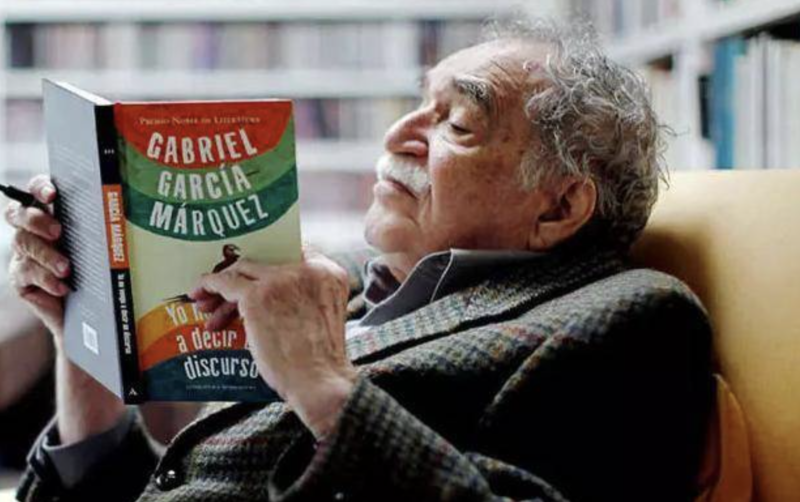

作者馬爾克斯憑借《百年孤獨》拿下諾貝爾文學獎。《紐約時報》稱《百年孤獨》是繼《創世記》之后,首部值得全人類閱讀的文學巨著。

很多我們熟悉的作家,余華、莫言等等,也都非常崇拜這本書。

很多人都說:《百年孤獨》是一生至少要讀一次的書。

1、過去都是假的,回憶是一條沒有歸途的路,以往的一切春天都無法復原,即使最狂熱最堅貞的愛情,歸根結底也不過是一種瞬息即逝的現實,唯有孤獨永恒。

2·生命中,真正重要的不是你遭遇了什麼,而是你記住了哪些事,又是如何銘記的。

3·一個幸福晚年的秘决不是别的,而是與孤寂簽訂一個體面的協定。

4·我們笑著說再見,卻深知再見遙遙無期。

5·重新合好的一分鐘,比一生的友好還寶貴。

6·一個人不是在該死的時候死,而是在能死的時候死。

7·生命中曾經有過的所有燦爛,原來終究都需要用寂寞來償還。

8·生命從來不曾離開過孤獨而獨立存在。無論是我們出生、我們成長、我們相愛,還是我們成功失敗,直到最后的最后,孤獨猶如影子一檬存在于生命一隅。

9·所有人都顯得很寂寞,用自己的方式想盡辦法排遣寂寞,事實上仍是延續自己的寂寞。寂寞是造化對群居者的詛咒,孤獨才是寂寞的唯一出口。

10·别錯過機會,人生比你想象中的要短。

《百年孤獨》里有太多精彩發亮的句子和篇章。據說,馬爾克斯寫作時進入了一種非常特殊的状態,以至于寫出來的所有句子都閃著光芒。

書中說,生命中所有燦爛終將需要寂寞來償還,人生終將是一場單人的旅行,孤獨前是迷茫,孤獨后是成長。

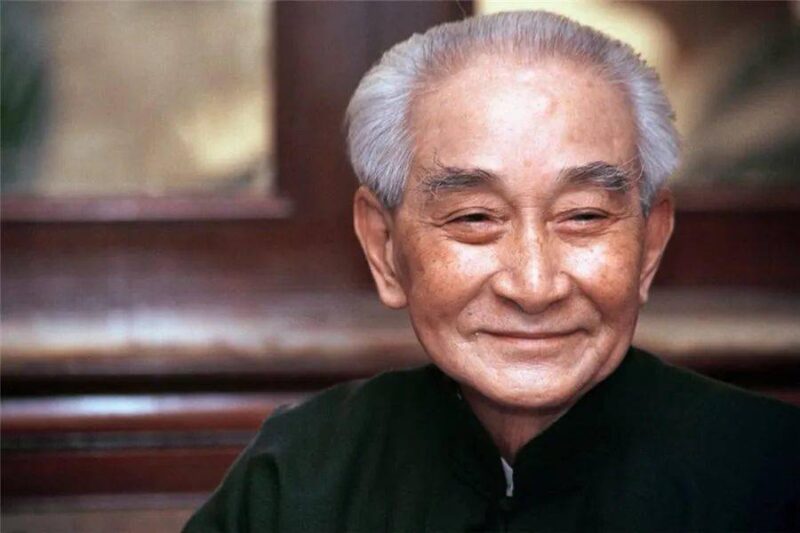

南怀瑾:

《圓覺經》的幾句話,對於修持非常重要,是走大乘最好的路線,也是最難的:

居一切時,不起妄念;於諸妄心,亦不息滅;住妄想境,不加了知;於無了知,不辨真實。

在任何時間常不起妄念,如果你能狂性頓歇,歇即菩提就成功了。但是怎麼叫作不起妄念?如果一個人沒有妄念,什麼念都不起,完全像木頭一樣,也並不是佛道。於諸妄心,亦不息滅,對於自然來的妄想,並不勉強用個方法加以息滅,如果對於自然來的思想,想個方法加以滅除,這個加以滅除的方法,也是妄念;如果不加息滅的話,自然就清淨了。

所以再進一步告訴你,「住妄想境,不加了知」,我們做功夫最易犯的錯誤,就是對妄想境加以了知,尤其是學佛有一點基礎的人,妄念一起就怕,然後拼命想辦法除妄念,統統在了知的階段。其實那個明明了了知道的,也是個大妄念,所以佛告訴我們:住妄想境不加了知,自然而來的,會自然而去。

最後一句話,佛告訴我們:「於無了知,不辨真實」,假定我們到了無了知,明明了了都沒有了,寂滅了,「於無了知,不辨真實」,到了這樣境界,就不必要自尋煩惱,不要再自問這個對不對?或怕大概是頑空吧!最好不要再起分別。

還有一個重點:

「知幻即離,不作方便」,一切妄念都是幻想,當你知道是幻想,那個幻想已走了,不要另外用個方法,如觀想啦、煉氣啦等等,去除那個幻想,那些方法也是幻。為什麼?因為做功夫才有,不做就沒有,所以是靠不住的。

「離幻即覺,亦無漸次」,知道是妄念,妄念早跑了,這中間再不必加一點,不增不減,那個寂滅清淨同覺性。這裡頭沒有初地、二地、初禪、二禪之分,把這個認識清楚就好辦了。

真的認識清楚了這個,或者稍稍有點見地的人,悟後正好起修,才算是真正在修行。所以五祖對六祖說:「不見本性,修法無益」。

(图文均来自网络)

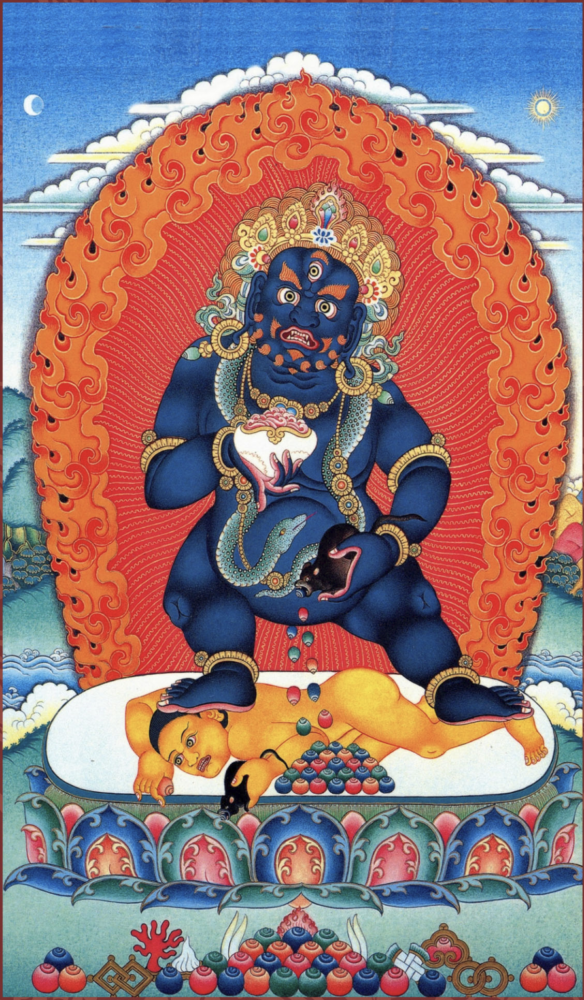

黑财神心咒

Om indrani mukham bramari svaha

Om 因德ra尼 木康m bra马ri 梭哈

Om 帝释天女 脸 黑蜂女神 圆满

黑财神藏名“藏拉那波”,乃东方不动佛所化现,是藏传佛教财神之一。由古印度财神(梵名kubera)演化而来,藏语称“赞布绿那布”,为了利益娑婆众生,解脱穷困之苦而化现,在密宗认为,黑财神是五姓财神中施财立即见效的财神,甚至称他为财神王。

在所有的二十一位財神中,黑財神最為隱密,加持力也最為迅速。此尊可消除怨敌、偷盗、病魔等障碍,驱除所有恶运违缘的纠缠,并使诸受用财富增长,一切善愿都能心想事成、圆满无碍。

莲花生伏藏介绍,金刚手菩萨在北方夜叉净土世界,将此黑财神法门传给空行母,并要求空行母再传给恒常心存善念的幸运者。此后,这些修持法门被伏藏师,从殊胜的宝石内掘得。

黑赞巴拉的仪轨中说,黑财神法,特别适用于穷人、下层阶级、独居行者易于相应,如果修持者心中长存善念,黑财神之加持将会永远存在,不会消退。持诵本尊咒,能足财宝,免除穷苦和经济压力,如摩尼珠,事事如意。

黑财神的形象

依据不同的传承,黑财神形相稍有不同。一般身青黑色,象征意金刚自性,为“自性清浄无垢” ,表义大悲,而且寓意纯净无染,一切无所障碍。身形矮胖,红发黑肤裸体,三目圆睁,发须眉赤红如火。以不动佛冠为头饰,表具不动佛之大悲所幻之意。裸体无遮,表大悲,且寓意一尘不染,一切无所障碍。生殖器上竖,辉光靠背,粗体大腹,右手擎盈血颅器于胸,表悲心所业。 左手捉吐宝鼠,表黑财神可满足众生求财的愿望;八龙绕身,八龙代表黑财神已经证得天上地下的宝贝成就。两足以右曲左伸姿威立,踏于财宝天王毗沙门之背,安住于莲花月轮座上。

传说

相传古印度有一小国主公,因国库空虚,财政困难,百姓难以维生,在走投无路欲投江自尽之时,水中现一黑色六岁童子,问明原委后,将致富之法传予国王,并在树边化现一间水晶关房,嘱国王在里面修行六个月,过了二个月,国王因未见功效,失望之余想再寻短见,黑色童子又化现在他面前,嘱之将大功告成,当国王再入屋内时,里面充满珠宝,此黑色童子即黑财神也。

黑财神法没有“隐鬼”之虞

黑财神法是在所有财神中加持速度最为迅速,并且更眷顾贫苦众生,尤其是黑财神的特点在于没有“隐鬼”之虞。

“隐鬼”的意思是,其他的财神赐予成就的同时,总是会在前后出现非人做障,或是延迟获财等障碍,抑或获财后再度破财,或生出其他障碍。唯有黑财神因为是不动佛化身之故,力能除障,而免于障碍,故而没有“隐鬼”之虞,赐财迅速而无副作用,堪称财神之王。

世間財神和出世間財神

財神大致可分為世間財神和出世間財神,所謂出世間財神是指佛陀或者住地以上的菩薩所化現的財神,他們是已經出離世間煩惱的聖者。世間財神通常指的是山神、土地神、水神以及一些大力鬼神妖類等等,由於他們往昔行持一定的善法,因此雖然墮落到了惡趣,但由於往昔修積的福報,所以具足一定的神通,供養這類財神暫時可以獲得財產、名聲、權力方面的幫助加持。由於這些財神也是凡夫,也有熾熱煩惱,一旦被業力推動,會對人對眾生產生傷害,供養他的人容易被其控制損害,死後也會變成鬼神或非人的眷屬為他們所奴役,對生前得到的財富進行償還。所以供養世間財神雖然暫時會獲得一些利益,但從長遠來說對自己的損害更大,就好像美妙的食物里摻雜了毒藥,食用時雖然得到歡愉,但最終會斷送我們的命根。

較為常見的出世間財神有二十一大財神,其中最著名的有黃財神、黑財神、紅財神、白財神、綠財神等五部財神,另外還有象格薩爾王、瑪欽護法、單堅多吉拿巴(即單堅護法)等都可以稱為財神。他們是住地以上的菩薩,擁有無量的福報資糧,不間斷地對他們進行讚歎供養修持,不但今生財富能夠增上圓滿,也能夠遣除我們修行上的各種違緣,最終獲得往生清凈剎土以及迅速成佛的長遠利益。所以要供養財神的話應當供養出世間的財神。

黑财神的功德

黑財神,他是五部佛中東方不動佛為救度眾生遠離貧窮困苦而化現的財神,是東方不動佛的幻化身。具信者虔誠祈禱,能遣除損耗、衰敗等種種惡緣,消除貧苦,事業順利、財富圓滿,快速增上修行資糧。由於他的加持力特別迅速,因此在所有的財神中,黑財神被譽為財神之王。

雪域大德、大持明修公瑪智仁波切曾說:黑財神是所有二十一大財神中,最隱密、加持力最為迅速的財神。故遇緣者當惜此稀有之如意寶,恆常祈禱。

黑財神是佛陀圓滿布施度所化現,很多法本如《財神總事法·降所欲雨》、《二十一財神法部》中也講過,黑財神是「佛陀布施波羅蜜,所化色身臧巴拉,唯僅意念除貧窮,臧神眷俱我禮讚」。

財富密码

要獲得財富圓滿,最根本的方法是依靠上供下施。我們平常很少布施或帮助他人,卻希望獲得很大的回報,這是不对等的,也是不可能实现的。

《大圓滿前行引導文》里有一段公案:一位修行者生活拮据一無所有,於是修持單堅多吉拿巴財神(單堅是三大護法之一,有特殊的供贊修法,在伏藏法里有),修到能夠現量見到財神並與之對話,要求财神赐予他财富,财神应允。。於是他就到山下化緣,遊歷了一天毫無收穫,只在眾多的乞丐行列中得到了一碗稀粥。回到住處他生氣的質問財神,為什麼沒有賜予悉地,財神說:「我已經賜給你了,吃飯的時候我不是在你碗里放了一塊肥肉嗎?」他非常懊惱,財神說:「因為你往昔吝嗇慳吝,沒有做過上供下施,所以我也無法施與你財富。」可見,如果自己不具備往昔所積累的布施果報,即使修財神法等也不能遣除貧窮。

既然如此,修財神還有什麼意義呢?這裡要認識到,修財神本身就是一個積累福報的法門,通過這種修持,能讓自己迅速圓滿福報資糧。供養財神的竅訣,首先要發清凈的願力,懺悔自己往昔偷盜搶劫以及吝嗇的过错,這是造成今世貧窮的根本原因,然後對財神、眷屬進行身語意,外內密的供養。財神是佛陀圓滿布施度所化現,是佛的化身,在這樣殊勝的所緣境前作供養,福報不可思議。

相传,乳輪王往昔是一個窮人,一天他手拿一把豌豆,準備向一位新娘投擲,途中正巧遇見德護如來前往城中。他生起了極大的信心,於是將一把豌豆撒向佛陀,其中四粒落入佛的缽中,兩粒觸到佛的胸口,以此異熟果,他轉生為南贍部洲的轉輪王。以落入佛缽四粒豆的果報,而統治四大部洲八萬年;觸到佛胸兩粒豆的果報,一是成為四大天王的主尊八萬年,二是在三十三天第三十七代帝釋王朝中,與帝釋天王平起平坐執掌國政。

可見,以歡喜心供養佛陀微薄的財物,就能獲得如此巨大的福報,何況長期在佛的化身黑財神前作供養,這種福報資糧更是不可思議。法本裡面說到『唯僅意念除貧窮』,通過密宗儀軌,如理修持,僅僅意念財神及其眷屬,也可以遣除貧窮,無論是今生或來世都將獲得極大的利益。

黑色臧巴拉礼赞文

怙主虚空藏尊降澍珍宝雨,

无生自性清净深蓝身色尊,

汝乃金刚勇识志诚我供养,

祈请恒赐吾心希求之果位!

《格言联璧·存养类》

有才而性缓,定属大才。

有智而气和,斯为大智。

老人言:

性子越急,智慧越低,

性子越稳,智慧越深。

脾气越大,身体越差,

脾气越温,福报越深。

声音越大,修行越差,

声音越柔,德行越厚。

子女越孝,父母越安,

父母越慈,子孙越贤。

(图文均来自网络)

我始終相信,

在因果輪迴里,

你給别人带來的痛苦、難過、沮喪、困擾、和負面情緒,

最终會通過另一個人,或其他方式,還給你自己。

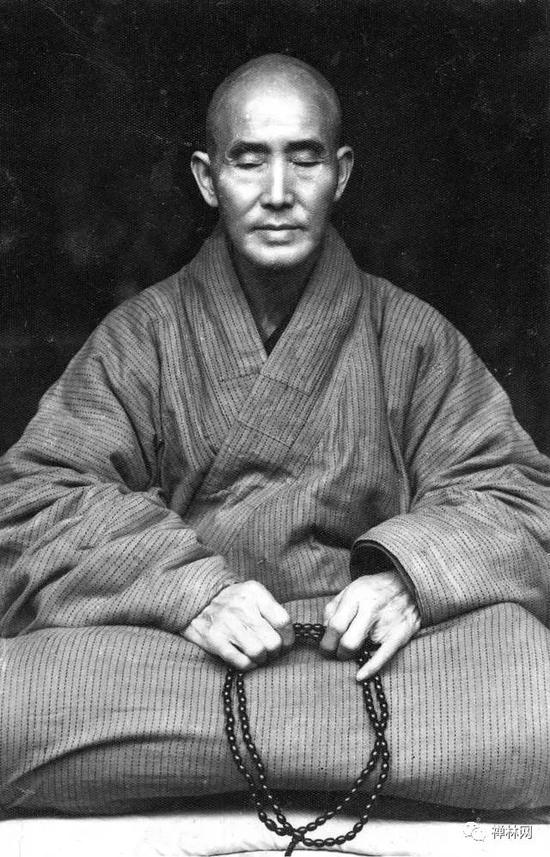

紹雲長老:

又有人問:開了悟究竟是什麼境界呢?這個問題我們在雲居山虛老在世時,也親自問過老和尚:[老和尚啊!您老人家當時開悟以後,那個境界究竟是怎樣的呢?

他老人家嘆了一口氣,語意深長的說:不開悟時還算好,開了悟事更多。

我們感到很詫異啊,怎麼開了悟還有那麼多事呢?他老人家給我們說了一個比喻,他說:[好比一個人離開老家三十年了,而他老家還有三間蓋得很好的房子,三十年來那個門一直都是鎖著的。今天他回家了,把門鎖打開,到屋子里一看,三十年不住的房子,你看那灰塵垃圾很多呀,你不清除洗滌的話,你能住嗎?

這是說開悟以後,這眼打開了,你能見到自己無始以來累計的習氣毛病在哪裡。他就能依著他所悟的道理,慢慢來清除自己的習氣流識。

猶如三十年不住的房子, 必須要清除一番,才能在住一樣。

所以開了悟的人,多數都要到深山去住茅蓬,所謂:水邊林下,長養聖胎。直至把自己的習氣流識滌蕩清淨,然後才出來弘法利生。

但是現在有些人,自己道眼都還沒開,工夫也不是真正的得力,就想獨自一人在深山住茅蓬。

古人說:不破本參;不過重關,不閉關。就是說開了悟以後,你才有住山的本錢;你才能不被一切習氣、邪知邪見所迷惑。

你到那個時候,道眼已經打開了,你就能分辨邪正,你一個人住茅蓬才會有成就,才不會被魔障所魔。

如果你沒有破本參,沒有真實工夫,一個人到深山住茅蓬,遇到境界時就很難排除。

老和尚曾把他的一次親身經歷告訴我們:當年他在終南山住茅蓬,有一天他動了一個念頭,想吃麵條。

到了下午,就有一個女子拿了一桶麵條,來送給老和尚,並催促他趕快吃。

老和尚說:我好久沒有吃過面了,今天雖然過了午,但我還是要先供佛後才吃啊!

在供佛中,當念至變食真言時,那個女子就跑掉了。

老和尚出去施過食後,回來想吃麵條時,一看那個桶子裡面哪裡是麵條呢,根本完全是毛蟲。

老和尚嘆說:唉呀!今天險些兒便遭害了!

所以,住茅蓬並不容易啊!你動啥念頭,它就有什麼魔子到了。

又有山精妖怪,他們有神通的,你動念頭它便知道,它就跟著你的念頭,變現來供養你,實際上是想來害你。這種事情到現在都還有的啊!

我們雲居山有位妙善師,今年才四十歲左右,前年在終南山住茅蓬,這位師傅也是很久沒有吃過麵條了,有一天,他也是動了想吃麵條的念頭,到了中午,就有一個女子送麵條來了,好客氣地叫他吃。

他也是先供佛,念供養咒和變食真言,當他出食完回去一看,那個桶子裡面全都是蚯蚓;再回頭望時,那個女子也不見了。

他說從此以後,再也不敢打妄想吃這個吃那個了。這位師傅,以後再也不敢住茅蓬,他又跑回來雲居山住禪堂了。

今天把這些事告訴你們,希望你們不要打妄想住茅蓬。茅蓬不好住啊!這位妙善師在雲居山禪堂住了兩年,工夫用的很好啊。

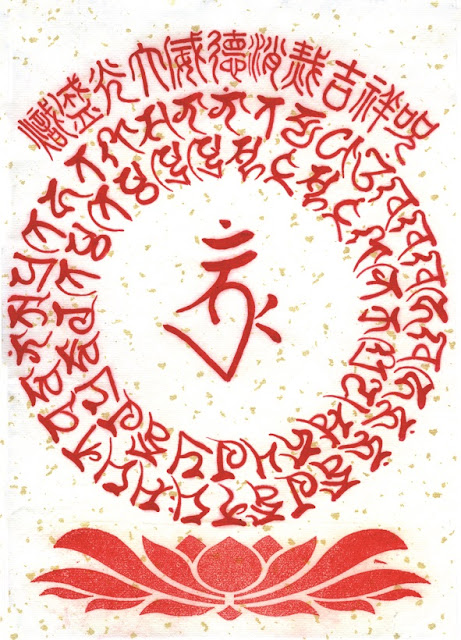

願晝吉祥夜吉祥,晝夜六時恆吉祥。

一切時中吉祥者,願諸三寶哀攝受。

願晝吉祥夜吉祥,晝夜六時恆吉祥。

一切時中吉祥者,願諸上師哀攝受。

願晝吉祥夜吉祥,晝夜六時恆吉祥。

一切時中吉祥者,願諸護法常擁護。

(图文均来自网络)

三面八臂如意轮根本咒(不空思惟寶光真言)

ཨོྃ་ཨ་མོ་གྷ་ཙིནྟ་མ་ཎི། བ་ར་ཏ་པདྨེ། ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་ན་བྷུ་ཙི་ཧཱུྃ།

oṃ amogha cinta maṇi parata padme jvala jvala nabhuci hūṃ

om 阿摩嘎 金达 嘛呢 拔ra达 巴德美 卓拉 卓拉 那不ci 吽

om 不空 如意 宝珠 超越 莲花 光明 光明 吽

此咒出自《不空罥索神變真言經》(卷28)所載「不空思惟寶光真言」

秋吉林巴尊者(Choggyur Lingpa)伏藏《大悲如意輪》,其名號略稱「如意輪」,具名「轉如意寶輪」(Yizhin Norbu Khorloe Gyurwa)。

本尊身白色,三面八臂,雙足站立。

四方由文殊、金剛手、地藏、彌勒菩薩圍繞。

主尊心咒與漢傳相同。

心中心咒為觀音一切化相之根本真言「六字大明咒」om mani padme hum。

根本咒卻採漢文《不空罥索神變真言經》所載「不空思惟寶光真言」(思惟寶即如意寶)。

雖然形相、真言稍異,但灌頂儀軌明言,此尊與教傳及菩提洲尊者之如意輪觀音相同,毋庸置疑。

蔣貢康楚.羅卓泰耶(Jamgon Kongtrul Lodroe Thaye)寫道:此法無須觀待艱難、長時、辛勞之修持,僅意想本尊身相、念誦明咒,即獲所欲之果。於濁世時,此法於一切觀音菩薩修法中,慈悲尤為迅速強大。

秋吉林巴尊者伏藏正文記載“蓮花生大士金剛語”,指本法:

「易行義利完整合,吉祥力速加持大,別無匹敵極稀有,鄔金蓮師吾許諾,王子眷屬記心中,當令普傳全藏區,利生無過於此者,獲一灌頂無惡趣,修則現前究竟樂,故當專一此心要。」

並謂本尊心咒:

「持誦無間如河流,現前長壽病魔息,一切所想如意成,隨住何地皆吉祥,任誰為伴無怨諍,善行增上智慧明,究竟解脫於聖土,是故蓮花諸咒續,於此奉持作心要。」

財裕身閑咒

Om chommele dukha hum phat svaha

om 冲灭咧 度卡 吽 啪 梭哈

此咒出自《密乘法海》白财神咒之一。此咒可得财富充裕、时间充沛、生活悠闲。

財衣食三姐妹咒

Om chom meulini dukha tham svaha

om 冲 谬里尼 度卡 当m 梭哈

此咒出自《密乘法海》尼古玛之財衣食三姐妹咒之一,念诵此咒即得財、衣、食之滋养加持。

此外,若持咒时眼观虛空念诵,亦可对治恐惧、紧张、忧郁,令心情舒坦,轻松自在,開心無憂。

用生命影响生命

泰戈尔

把自己活成一道光,

因为你不知道,

谁会借着你的光,走出了黑暗。

请保持心中的善良,

因为你不知道,

谁会借着你的善良,走出了绝望。

请保持你心中的信仰,

因为你不知道,

谁会借着你的信仰,走出了迷茫。

请相信自己的力量,

因为你不知道,

谁会因为相信你,开始相信了自己……

愿我们每个人都能活成一束光,

绽放着所有的美好!

(图文均来自网络)

消災吉祥咒

Namo samanta buddhanam apratihata shasananam.

南摩 沙曼达 布达南 阿pra帝哈达 沙萨那南

皈命 普遍 諸佛 無能勝 教法

Tadyatha

他地呀他

即说咒曰

Om kha kha khahi khahi hum hum

om 咔 咔 咔嘿 咔嘿 吽 吽

om 虛空 虛空 虛空啊 虛空啊 吽 吽

jvala jvala prajvala prajvala tistha tistha strih strih

卓拉 卓拉 bra卓拉 bra卓拉 帝师他 帝师他 斯德ri 斯德ri

光明 光明 最胜熾盛 最胜熾盛 竖立 竖立 遍及 遍及

sphota sphota shantika shriye svaha

斯颇达 斯颇达 尚帝嘎 师ri耶 梭哈

爆裂 爆裂 息災 吉祥 圓滿

「消災吉祥咒」是《早晚课诵集》中十小咒之一,出自《佛说炽盛光大威德消灾吉祥陀罗尼经》,唐代不空三藏大师汉译,由释迦牟尼佛于净居天上所说。

读诵此咒可以消除灾难,带来吉祥。经中说:“若诵此咒一百八遍,灾难即除,吉祥随至”。

此咒名「消災吉祥咒」,又名「大火輪金剛咒」,又名「熾盛光佛頂真言」,又名「熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼」,《大正藏》第十九冊頁337中。《大正藏》第十九冊頁344下。或見宋‧遵式撰《熾盛光道場念誦儀》。《大正藏》第四十六冊頁978中。

《佛说炽盛光大威德消灾吉祥陀罗尼经》

“尔时释迦牟尼佛在净居天宫。告诸宿曜游空天众九执大天。及二十八宿十二宫神一切圣众。我今说过去娑罗王如来所说。炽盛光大威德陀罗尼除灾难法。

若有国王及诸大臣所居之处及诸国界。或被五星陵逼。罗睺彗孛妖星。照临所属本命宫宿及诸星位。或临帝座于国于家及分野处。陵逼之时。或退或进作诸障难者。但于清净处置立道场。念此陀罗尼一百八遍或一千遍。若一日二日三日乃至七日。依法修饰坛场。至心受持读诵。一切灾难皆悉消灭不能为害。

若太白火星入于南斗。于国于家及分野处作诸障难者。于一忿怒像前。画彼设都噜形。厉声念此陀罗尼加持。其灾即除移于不顺王命悖逆人身上。受者即说陀罗尼曰

曩谟三满跢(一)没驮喃(上声二)阿钵啰(二合)底(丁逸切三)贺哆舍(四)娑(上声)娜喃(上声五)怛侄他(六)唵(引七)佉佉(八)佉呬(上声)佉呬(九)吽吽(短呼十)入嚩(二合)啰(十一)入嚩啰(十二)钵啰(二合)入嚩(二合)攞(十三)钵啰入嚩 攞(十四)底瑟姹(二合十五)底瑟姹(二合十六)瑟致(二合)哩(十七)瑟致(二合)哩(十八)萨普(二合)吒(十九)萨普(二合)吒(二十)扇底迦(二十一)室哩(二合)曳(二十二)娑嚩(二合)贺(二十三)

此陀罗尼。一切如来同共宣说。若有苾刍苾刍尼族姓男族姓女。受持读诵此陀罗尼者。能成就八万种吉祥事。能除灭八万种不吉祥事。

若有国王大臣及诸眷属一切庶民。或被五星罗睺计都彗孛妖怪恶星。陵逼帝座于国于家及分野处。所属宫宿。灾难竞起。或镇星陵逼。或进或退。及宿世冤家欲相谋害。诸恶横事口舌厌祷咒诅。以为灾难者。令诸众生依法受持。一切灾难悉皆消灭不能为害。变灾为福皆得吉祥。我今说此陀罗尼不可思议功德无比。秘密受持勿妄宣传。

尔时如来告诸四众。若有国界不安灾难并起。请清净众如法建立道场。安置佛像结界护持。香华灯烛随分供养。令诸有情获福无量。其灾即除。

尔时如来说是陀罗尼经已。时曼殊室利菩萨摩诃萨。及诸声闻四众游空大天。及诸星辰一切圣众。咸依佛敕顶礼奉持各还本宫。及天龙八部一切大众。闻佛所说皆大欢喜信受奉行。

熾盛光如來

此咒之本尊是「熾盛光佛頂」,又稱「熾盛光如來」,梵名Prajvalosnisah,此尊位於胎藏界曼荼羅釋迦院中的最勝佛頂,因可放出無數熾盛光明而得名。相傳世尊在須彌山頂成道,折伏諸天,而稱金輪佛頂,因可放出無量光明,故云「熾盛光」。

《大聖妙吉祥菩薩說除災教令法輪》言:「熾盛光佛頂,身諸毛孔放大光明。」又言:「熾盛佛相儀,毛孔飛光散,首冠五佛相,二手如釋迦。」

《大妙金剛大甘露軍拏利焰鬘熾盛佛頂經》亦言:「爾時世尊身現作攝一切佛頂輪王之相,手持八幅金輪,處七師子座,身放無量百千光明,彼放火焰頂旋傘蓋,上出現一俱胝佛身放大光明,悉旋轉坐傘蓋中,如是世尊,以印又作八幅金輪,八方八色輪中,現八種花座,持本標幟,各以八殑哦沙俱胝佛身圍繞,各放無量雜寶光焰,還於傘蓋頂上現一俱胝佛,放大光明,一一旋轉。」

熾盛光大威德消災吉祥咒輪圖

宿曜與吉凶

此經中有提到許多災難型態的星象,比如「五星陵逼、羅喉計都彗孛怪惡諸宿」等,所謂「五星陵逼」也稱「五星連珠」,水金火木土五顆星球運行到和地球成一直線,形成水、金星與火、木、土星夾地球即是;古典有記載,此一天象發生時必有大災或政變。而「羅喉計都彗孛怪惡諸宿」,指的是「羅喉、計都、月孛、紫氣」四大凶星。而「宿曜」又稱「星宿」,指的是二十八宿、十二宮和七曜。

二十八宿,並非真有其星,而是將天空依東南西北四方位,劃分成二十八個區塊,每個區塊以一個字代表,如東方七宿是:角、亢、氐、房、心、尾、箕。這二十八宿也代表吉凶和分別掌管的事物,有二十八宿吉凶歌訣,另外在太陰曆法也以二十八宿分配在一個月中(農曆中即可見之) ,其各星之吉凶也是擇日的依據。

十二宮,此十二宮應是印度吠陀星象的十二宮,而非西洋占星的黃道十二宮,兩者之型態雖相似,但中心依據不同,理論重心也各異,印度十二宮以各有的職司,更側重於事件的預測;西洋十二宮則較注重個人的性格。

七曜則是日月和水金火木土五星,合起來就是七曜。《宿曜經》言:「夫七曜,日月五星也,其精上曜於天,其神下值於人,所以司善惡而主理吉凶也,其行一日一易,七日一周,周而復始。」意即此七曜對地球和人類會有層級不一的影響力,每日一顆星輪值,日、韓等國就是以此七曜名作為一周每日之稱呼。

中國星象學中的「七政四餘」,其理論基礎和佛典《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經》(大正藏第二十一冊三八七頁) 極為相似,甚至有人說本就脫胎於《宿曜經》;所謂「七政」就是「七曜」,「四餘」則是「羅喉、計都、月孛、紫氣」四虛星。其論斷方式即以出生年月日為基礎,觀察七政四餘在十二宮的興衰程度,以及二十八宿所躔度數而斷人吉凶。此法相傳為唐朝道士張果老所創,所以又稱「果老星宗」。從年代來推算,取經於《宿曜經》等佛教星象經典的可能性極大。

摘自《成事心法》冯唐

……

第二个我不去这些“身心灵”课的原因,就是我还认为,在现实中修行还是管用的,所以我还没有一定要到大海边、小树林去修行身心灵。

如何在现实中修行身心灵?

简单地说,珍惜每一个不舒服和很难受。

在每一个不舒服、很难受的时候,跳出自我,把你自己的肉身和灵魂,当成人类的一个,当成另一个他人。你看一看,想一想,观察一下,这货到底怎么了?这个称为“我”的这个东西,他感受到了什么?他为什么不舒服,他为什么很难受?

我们改变不了我们的基因和后天至今为止的原生家庭、境遇、教育、遭遇,但是我们可以从任何一刻开始觉察,觉察什么?觉察“我”这个货到底怎么了。

不要把我舒服当成天经地义,不要把难受当成一个你马上要甩掉的东西。珍惜这些不舒服、难受,不要把自己都当成对的,静静地看看它,说,哎,他到底发生了什么事?

觉能生慧,察觉,才能产生智慧,让我们更好的和自己的肉身和灵魂相处,更好的运用自己的肉身和灵魂。

道理只有一个,没有三点,今天只是这一个道理。

墨梅

王冕〔元代〕

吾家洗砚池头树,朵朵花开淡墨痕。

不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。

白话译文

洗砚池边生长的一棵梅花,朵朵梅花都似乎是洗笔后淡墨留下的痕迹。

不需要别人去夸许它的颜色,是把清淡的香气充满天地之间。

(图文均来自网络)

默擯

釋迦牟尼佛將入涅槃的時候,阿難尊者問佛陀:

「佛陀住世的時候,兇惡的人有佛陀調伏,佛陀涅槃以後,兇惡的人如何去調伏呢?」

釋迦牟尼佛回答:

「你問我涅槃以後,惡人如何調伏,應『默擯』置之。」

默是「沉默」。

擯是「排除」。

羅翔:

“ 當你厭惡你身邊的人,

你表達厭惡最好的方式不是和他們爭吵,

而是自己勤快點兒,

加把勁,離開他們,

那樣,他們就永遠從你的生活中消失了,

和死了差不多。”

「默擯」是一种大智慧!

默擯的意思是碰到浑身负能量的人,就不要理睬他。无论是親戚、朋友、鄰居,或其他跟我們交往的人,如果跟他纠缠,他更是沒完沒了,最好的辦法就是不要理睬他,远离他。

每个人最终要成就的是人格的真正独立。这种独立意味着尊重他人,同时也尊重自己。你不会侵犯他人的空间,同时也不会让他人侵犯到你的空间。所以,「默擯」是一个成熟人格在必要时做出的最好选择。

所谓“道不同不相为谋”,你走你的,我走我的,我不干涉你,你也不要来干涉我,万物各自生长,才是生命的常态。

你因为野蛮暴力,最后自食其果,也是你的选择,并不需要救你。因为“后果”本身就是来自生活的启示,你接受了启示,就可以重新开始。你不接受启示,就会有更多的“后果”等着你,生活才是最好的老师。

所以,管好你自己,不要急着去度别人。「默擯」有时不失为一种大智慧。因为,生活会慢慢教育他的,要相信整体的巧妙和智慧远远超越个人。正如有句谚语说的:“做好你自己的事,不要插手上帝的事,上帝的事让上帝来做。”

某某師到客堂來,常常一坐就開始論人眾是非,且往往耗去很多時間,今天又是如此。

等某某師走後,廣欽老和尚就對傳某師說:

‘別人來與你談論是非,我們唯唯諾諾就好,

不去參與,則對方自退,

且自己亦不被度走,

別人走錯路,自己不要跟上去。’

「文化再高,高不過善良;

容貌再美,美不過良心;

才華再好,好不過品德。」

人這一輩子,最開心的一件事,就是用真誠和善良賺到了陌生人的信任,

久而久之成為朋友。

並且一直信任你、支持你、選擇你,

這是用錢都買不到的人格魅力。

你對我好,我會對你更好,人心換人心,你重我就沉!

別嫌棄一直陪你的人,別陪一直嫌棄你的人。

朝著太陽生長,做一個溫暖的人"。