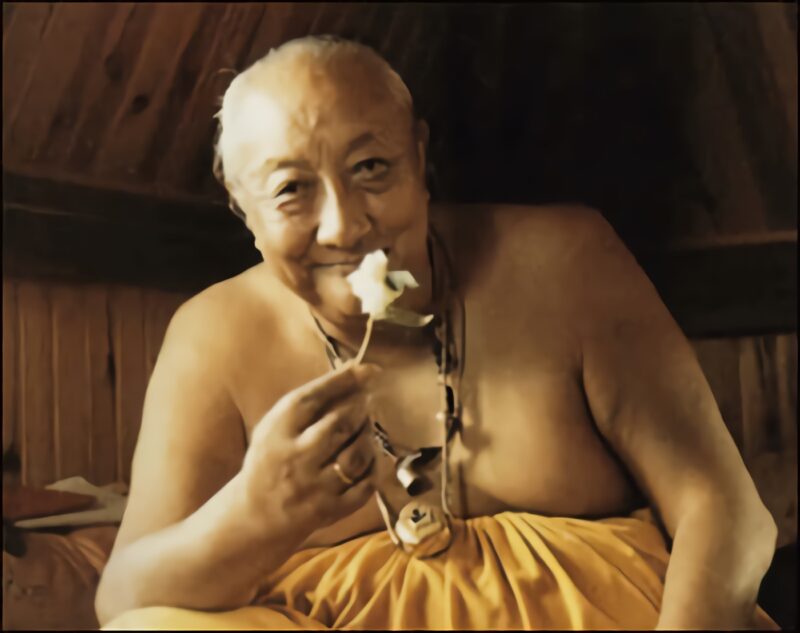

我曾經問頂果欽哲法王:“證悟高的人有必要念誦祈請文嗎?”

「擁有這種體悟的人就是所謂的"虛空瑜伽士",對吧?那麼,念誦會對虛空造成什麼危害呢?」

他回答: 「蓮花生大士說過‘我的見地高如天,我對因果取捨比粉細緻’,不是嗎?所以,唸“唵嘛呢唄美吽”或蓮師心咒,只會有所幫助,當然不會有什麼壞處!」

我曾經問頂果欽哲法王:“證悟高的人有必要念誦祈請文嗎?”

「擁有這種體悟的人就是所謂的"虛空瑜伽士",對吧?那麼,念誦會對虛空造成什麼危害呢?」

他回答: 「蓮花生大士說過‘我的見地高如天,我對因果取捨比粉細緻’,不是嗎?所以,唸“唵嘛呢唄美吽”或蓮師心咒,只會有所幫助,當然不會有什麼壞處!」

图文均来自网络

☸️ 布達拉宮中,有一帕巴拉康木製觀音像,成像於西元七世紀前後;這尊高九十三厘米,寬僅有十厘米的觀音像,還有一個梵文的名字,叫“魯格夏熱”。

1、這尊佛像是藏王松贊乾布的本尊佛

松贊乾佈在創建吐蕃王朝的初期,他在當地首倡導佛法,可是按照《 西、藏、王統記》資料記載,松贊乾布需要“一位本尊作為修持的依估”,他就化妝成比丘,到尼泊爾去尋求佛像。

松贊乾布經過千辛萬苦的尋找,終於找到了巴拉康觀音像,這尊巴拉康觀音像被請回拉、薩後,因為他是松贊乾布的本尊佛,故此,它的地位和大昭寺中的釋迦摩尼佛一樣尊貴。

2、這尊佛像並非人力雕刻,而是自然生長的

根據《西藏王統記》記載,松贊乾布來到了尼泊爾後,他在尼泊爾南部森林地區,在一個牧童的指引下,隨著一頭水牛,走進了這片茂密的森林。

這頭水牛來到了密林深處,並在一棵高大的檀香木面前,開始繞樹轉圈,並將自己的牛乳撒到了樹上,隨後這棵巨大的檀香木便開始發光。

松贊乾布舉起了斧子,砍開了樹皮,他驚詬地發現,樹皮下面,竟出現了一尊觀音像,這尊觀音像被運回拉薩城,除了貼金之外,並沒有經過任何雕刻,便成為尊貴的觀音像,人們發現,這尊觀音像面容慈悲,法相莊嚴,雙眼深邃,竟比工匠雕刻的觀音像,還具有大慈大悲的神韻。

3、這尊佛像幾經失去,有幾經復得,至今已1300多年

藏王亦鬆德贊時代,當時的布達拉宮遭到了雷擊,宮殿起火後,許多珍貴的佛像都毀於一旦,可是木製的帕巴拉康觀音像,卻幸運地保存了下來。

達瑪烏冬贊時代,藏、地發生了戰亂,布達拉宮在刀兵之下,成為了一片廢墟,這尊神仙被移到帕崩崗寺,得以安全保存。

西元1616年、西元1717年,藏、地接連發生了兩場戰亂,在這兩場戰亂中,巴拉康木製觀音像先後兩次被掠走,可最後都奇蹟般的又回到布達拉宮。

1300多年的歲月,巴拉康木觀音像在布達拉宮中巋然獨存,就已經是個奇蹟,幾得幾失,又是一個奇蹟,而這尊神像是天然長成,更是一個奇蹟。

摘自《次第花開》希阿榮博堪布

還有一則故事是關於麥彭仁波切的。

他去求見蔣陽欽哲旺波,被傲慢的侍衛擋在門外。 麥彭仁波切奮力把門衛推到一邊,強行闖進院內。

一進去看見蔣陽欽哲旺波用斗篷蒙面坐著,他嚇得大氣不敢出,低頭乖乖跪在上師面前。

突然間,

蔣陽欽哲旺波從斗篷裡伸出頭來,一巴掌重重拍到麥彭仁波切頭上,大喝:“你是誰?”

麥彭仁波切顯現上當下便開悟了。

摘自《圣八吉祥颂》全知麦彭仁波切 著

索达吉堪布 译

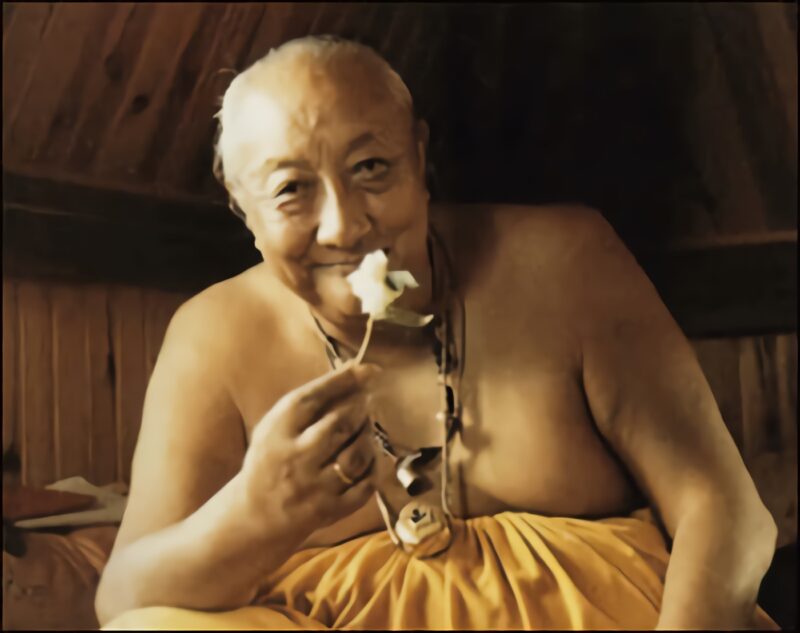

二、大自在天

大自在天也叫乐生天,如《无死宝藏库释·如意牛》中云:“殊胜欢喜之自性,常有乐生故,即扇跋诃(ཤམྦྷུ/shambhu/大自在)乐生。”

布顿大师讲到自在天有四类。《佛说宝带陀罗尼经》中云:“大自在天所作明咒,此悉能断;梵王、帝释、四大天王、欲自在天所作明咒,此悉能断。”

如是讲到有两类自在天。《妙法莲华经》中云:“自在天子、大自在天子,与其眷属三万天子俱。”如是亦讲到两类。

也有见到对于色界自在天称为大自在天,对欲界自在天称为自在天之说。

然而《佛说大乘庄严宝王经》中,对于作为邬摩之主的自在天,称为大自在天。与此相同,《句藏注释》中说道:“有自在天和大自在天两类,其中大自在天住于雪山冈底斯,并且成为邬摩之主,自在天则住于东北隅的具自在。”《词藻学智者耳饰》中亦云:“大自在及自在天,大自在天邬摩主,住冈底斯已言毕,自在天护东北方。”

大班智达释迦秋丹的著作集中,香巴噶荣秋吉降措尊者的答复里说道:“《吠陀典》中所说的梵天、大自在天,与娑婆世界主、奥明的自在天子,是否为同一个天尊?

回答:《吠陀典》和《俱舍论》中的说法不同,外道所说的那些天尊绝对只是欲界的所依身,而且颠倒世俗的梵天和大自在天即是喜金刚脚下所压伏的。《俱舍论》中所说的天尊是远离贪欲的色界所依身,净居天的大自在天唯独是圣者。”

然而不能一概定论。色界所依身的大自在天,是对我等导师佛极具信心,并且业愿关系甚深的一位天尊,这从《方广大庄严经》中所说殊胜导师佛诞生之时,摩醯首罗(即大自在)告净居天子,为顶礼转绕、恭敬奉持而前来等的讲述中便可得知。

然而,凡是欲界所依的大自在天皆是颠倒世俗的自性,这也不一定,因为成为欲界所依的也有真实世俗的自性。因此,八护世之一的乐生或大自在天,应该是指欲界的大自在天。《胜伏三世间大证悟续》中,大自在天和金刚手菩萨在世尊佛前对辩之时,金刚手菩萨说道:“所谓‘自在天’即欲界大自在天。”如是所说,诸多佛教显经密续中讲到的“自在天”即欲界大自在天,亦指邬摩天妃之主的说法颇多。不仅如此,从此处“大自在天”或“乐生”名称的释义,以及所持手帜为三叉戟等来推断的话,理解为邬摩之主的依据更多。

关于大自在天的居所,《佛说大乘庄严宝王经》中云:“是时复有三十二诸天子,皆来集会,大自在天及那罗延天而为上首,帝释天索诃世界主大梵王天王,日天月天风天水天,如是诸天众等皆来集会。”如是所说多将此欲界大自在天算作三十三天近王中威猛十一天之一的乐生,因此其居所应认定为三十三天。

有些人说,大自在天住在须弥山上东北方头颅堆砌的九层宫殿中,能喜自在天等二十一男眷,以及邬摩天女等二十一女眷周匝围绕。大自在天本身或他的一个化身,居住在瞻部洲冈底斯山的故事,在佛教和外道中都很著名。居住在冈底斯的这尊大自在天,是对我等导师及眷属声闻众极具信心的一位天尊,这从脱准珠杰和德雪达波两兄弟的故事中便可明了。

故事中讲到:他二人长大后,精通一切明处,心想:我们的家人都信奉大自在天,但见到世尊佛的善说最无上,那么理应从此二者中选择一者。据说,大自在天居住在冈底斯,所以去到那里再作决定,如是商量后前往冈底斯。首先,他们见到了大自在天的云白牛王,接着遇见邬摩天女采摘树果,之后见到了上千眷属众围绕的大自在天,心中获得了极大的欢喜。接着,到了诸比丘用斋饭的时间,住在无热海的五百阿罗汉犹如红翅飞鸟一般从空中降临,大自在天及眷属众手捧供养的资具,恭敬地献上了供养,并且从彼等处听闻圣法,之后诸位阿罗汉返回了住处。大自在天对他们二人说:“我知道您二位来此的目的。三世间之师即是无等正觉佛,因此对于佛之诸弟子,吾等亦是欢喜供养,智者不难知道,彼乃应供之处。”如是大自在天断除了二人所有的疑惑。他们回乡后便出家为僧,还为世尊佛撰著了《殊胜赞》和《胜天赞》,如今收录于藏文《丹珠尔》中。

不仅大自在天与天妃对世尊佛具有信心,经典中还讲到世尊佛和观自在菩萨对其慈悲摄受,授菩提记别。授记等的情形,在《佛说大乘庄严宝王经》中明显说到:大自在天子敬礼称赞圣观自在菩萨,祈请授无上菩提记别时,世尊告大自在天子曰,善男子,你将于广开世界中成佛,号曰自在。与此相同,圣观自在菩萨也授记邬摩天女于未来雪山右方世界成佛,号曰邬摩自在。

不仅如此,还说到实际上大自在天即是圣观自在菩萨的化身。如《佛说大乘庄严宝王经》中云:“世尊告言,观自在菩萨,于其眼中而出日月,额中出大自在天……”以及《观自在赞·珍宝鬘》中说:“为度觉醒外道众,满月容颜喜额间,化现天子大自在,是故天王人王您……”文殊怙主上师所著《战场胜利续义明释·普照元音数术水晶明镜》中也说:“观音度母共同所化前,化现大自在天彼天妃。”

蓮花生大師:

不論我們多勤奮,世俗的活動都沒有盡頭;

但若我們修持佛法,將迅速成就一切。

不論它們看起多麼美好,紅塵中的事物總以災難而終結;

但修持佛法的果實,永遠不會衰敗。

自從無始以來你已經積聚、助長了業、負面的情緒和串習,因而迫使你輪回中流浪。

如果你繼續如此,解脫何時才會到來?

如果你面臨死亡時才看清這一切,那就太遲了,當頭顱已被斬下,藥物還有什麼用處?

認清輪回的痛苦,轉向涅槃之寂靜。

图文来自网络

占卜时为了提高准确率,有时会连占三次,如果三次的结果不一样,那该怎么看?

《卜卦全集》里有个《总结卦》,无论行以何种卜卦,皆占卜三次,以三次占卜之吉凶,参考总结卦,即可占断。

《总结卦》

占卜三次,三個卦的内容吻合,都是吉卦,是上上卦。

生命:得護法天龍八部擁護,生命如鋼鐵般強壯。

財富:財神護佑、横財、偏財運、適合投資、買彩卷等。

姻缘:敵人變成貴人、債主變親人,此時可對敵人攝受、化解過去的惡缘。

出外:出外貴人相助,投資有利。

失物:遺物順利尋獲。

謀望:輕易獲得、先前的承諾都會實現,宜動不宜守,如火上加油,所望之事易成。

六甲:六甲得子。

禳解方法:宜修火供、上供下施。

占卜三次,先凶後二吉。

生命:生命有血光之災,但無生命危險,可延壽。

魔障:女鬼以及刚死亡的男女鬼糾纏。

財富:有小財,無横財、偏財。

出外:宜出外遇貴人。

失物:遗物可尋回。

謀望:此卦對病人不利,其餘尚可。

禳解方法:宜修誦蓮師傳記、佩帶加持過的護符、厲鬼除障。

占卜三次,前两吉後凶。

家宅:近期恐有親友過世、家中有人生病,冲火者有火災,冲水者有水災。

財富:財富有漏洞、宜守不宜動。

貴人:近期有貴人來,宜防親友長輩翻臉责备,注意親友關係。

六甲:目前還無子。

失物:遺失的東西很難尋得。

禳解方法:宜接觸宗教、心靈輔導,亦可再修學、穢跡金剛灑淨、百事除障、家庭和樂經文、咒語。

占卜三次,前後吉中間凶。

财運不佳、祖先怨恨、破財消災、近期有疾病、传染病。

禳解方法:宜祖先祭拜、墳墓等整理乾淨,佛堂翻新、重新開光。

占卜三次,前後凶中間吉。

對出家修行者較吉利、感應力強、菩薩相應、作利他事業、教育醫療等皆有利。

祖先有靈、有財。

正當的事業都得大財、健康無礙、有貴人、

姻緣有宿世緣分者。

宜出外投資。

占卜三次,前吉後二凶。

家中有不淨之物,有破財生病之相,

財在外,宜出外賺錢較容易、官司不利。

禳解方法:宜修財寶天王酬謝、山淨煙供、薈供數次。

占卜三次,前兩凶後吉。

祖先保佑進財、生命無礙、無敵怨、其餘平安,無是非。

占卜三次,三凶皆不好。

大凶徵兆、家破人亡、生命隨時有危險、家中財富外洩、内讧外敵、東西遺失、其餘不成,都不好。

禳解方法:依照個人的現状來處理。

健康、家庭问题:宜修百事除障、心經除障。

人事、官司问题:宜修綠度母除障。

財務事業问題:宜修四種火供、招財富聚寶瓶法、大藏經翻經。

其餘:大藏經翻經、佛前百千次薈供、點燈能改善。

葛吉夫格言:

Only conscious suffering is of

value.——只有有意識的痛苦才是有價值的。

Conscious love evokes the same in

response.——有意識的愛引發相同的回應;

Emotional love evokes the

opposite.——訴諸情感的愛帶來相反的結果;

Physical love depends on type and

polarity.——肉體的愛則依靠類型與磁性吸力而定。

Faith of consciousness is

freedom.——有意識的信仰是自由的;

Faith of feeling is

slavery.訴諸情感的信仰是奴役的;

Faith of body is

stupidity.——機械的的信仰是愚蠢的!

《金翅鸟飞空经》

藏文:མཁའ་ལྡིང་གཤོག་རླབས་ Khading Shoklap

作者:ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ། 扎布卡·措洛让卓

汉译:海生

道歌二十三

哎嘛火!

幸运唯一的心子啊,请再次开心的聆听这道金刚道歌!

当你以这种方式获得证悟时,

整个现象世界便成了口述之书与真正的曼荼罗。

在五彩斑斓的羊皮纸上,

觉悟,这一自存智慧的竹笔,

写下无执着的字母,它们无基且本自解脱。

这被理解为显相与空性的无二无别。

在这三千大千世界本自圆满的曼荼罗上,

洒上自然之水,

你的路径是设计的自然线条,

你的脚步是彩色的涂鸦。

你自身显现但空无的身体,就是本尊的形象。

你的响亮但空无的言语,是金刚持诵,

而你自然解脱和无执取的思想便是诸神的思想。

你的手脚动作是手印。

你的吃喝是法性供养。

一切形相皆是本尊之身。

所有音声都是妙音的供品。

超越持戒和破戒之外,这是自然圆满的三昧耶。

这样的行者无论做什么,

他不需要依赖精进、因果的教导。

因为在光明法性的境界中,

指引、增长和三昧耶都是圆满。

幸运的心子,大圆满的特殊品质,

即是能迅捷而无修的达到甚妙的悉地。

如果你真的这样修行,

一切轮回、涅槃的概念都解脱到本初境界,

就像消融在天空中的云彩。

当你了悟这种自觉知的光明法身时,

如同太阳光芒四射。

你将能够复活死者,领悟所有的秘密,

并通过施展各种神通来转化众生。

已圆满一切道、地的功德,

上根者能在这一生得到解脱。

中根者能在死时得到解脱。

下根者将在中阴中解脱于本自纯净的基。

此后,继续保任在内在之中,而与三身的智慧无分无别,

他们将化身千万,以必要的方式调伏任何有需要的众生,

从而不断的利益众生。

把这些话的意思牢记在心,

幸福的太阳肯定会从内心升起。

在歌曲中谱写证悟之人,

正是出家的措竹让卓。

凭借他的美德,愿许多幸运的弟子

能迅速净化无明、烦恼和概念的染污,

进入本初纯净的状态,

并在此生获得果位。

(全篇圆满)

《金翅鸟飞空经》

藏文:མཁའ་ལྡིང་གཤོག་རླབས་ Khading Shoklap

作者:ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ། 扎布卡·措洛让卓

汉译:海生

道歌二十一

哎嘛火!

再次聆听,心子!

将此肉身视为水中月。

让你的声音以回声的方式表达。

让你头脑中的想法自发的被清除。

不要执取,体验所有这些景象、声音和精神对象,

就像幻觉、海市蜃楼或梦境,

像倒影,或像水中的月亮,

像乾达婆城,扭曲的视线,或像幻影,

像一个水泡,或者像一个回声。

在你生活中的所有活动中,保持这种不执着的状态。

不要把你的修行分成座上和座下,

而是昼夜不停的修行。

在自然状态下,不要试图改变或纠正你的想法。

在解脱于执着的明亮空虚中,

自然表达,自动解脱,

静养不留痕迹,不固化、不造作、不努力。

犹如天上的飞鸟无迹可寻,

放下所有过去的想法。

保任在当下,如完全晴朗的天空般清醒。

抛开未来的想法,就像斩断溪流的水车一样。

让思想松散和自由,不要创造任何东西。

安息于不造作的广阔开放的境界中。

别管粗细念头,三毒或五毒等等,

就像小偷进入空房子一样。

对六感的所有感知对象置之不理,使之无迹可寻,

使之像海市蜃楼般自动坍塌。

简言之,基、道、果的生、住、止,

见地、冥想、行动和目标、时间、地点、语言和表达,

冥想者和被冥想者,解脱者与被解脱者,

在超越偏好的自然明光中,

所有这些都没有什么值得执取、强制、接受或拒绝的。

就像一滴水消融在浩瀚的海洋中,

一切现象在觉性中都是本初清净的。

对此充满信心,无需犹豫,做出定论。

当你以这种方式冥想并生起许多念头时,

你不需要觉得“我无法冥想!”而感到沮丧。

不论动或静,觉性都是空的,

因为所有生起的都是觉知的相续,

在不造作的本然状态中自由休息,

不否定或肯定,不接受或拒绝。

因此,念头必将能够自然解脱。

当较弱的人无法保持在此本然状态中,

他们应该在分析与休息间交替进行,就像在最初指认时那样。

或者,他们应该将思想推向极限,

产生可取或不可取的想法;

以各种方式,一个接一个,

直到耗尽他们的思想。

最后,不想再继续下去,于是他们就松坦的休息。

或者你可以想象你心中的完美大师,

并让你的注意力长时间专注在他身上。

之后,在无执着的觉性中休息。

或者,在你的心之中心观想一个明点,

让它下降,直到它到达普遍之基。

可以肯定的是,扩散和泛滥的思想因此将被完全断除。

当躁动被斩断时,在觉性状态中休息。

如果昏沉占了上风,请提高您的视线。

将意识剥离至赤裸状态,并生动清晰的安住。

或者,把你的觉性想象成一个明点,

然后,当图像清晰时,喊出“呸”。

刹那间,如猛烈射出的箭矢般,从梵穴射出,

并与天空完全融合。

在此之后,想象空间的特征,

从而昏沉不可能不被清除。

当昏沉消散后,休息在不执着的状态中。

要知道这些就是口诀。

不被渴望无念的思想束缚,

扩大和提升觉性的范围。

完全松坦、自在、无忧无虑。

起初,念头就像峡谷中的河流。

中间,念头如恒河般缓缓流淌。

最后,像所有河流一样,它们在海洋中成为一味。

安息于母子光明会之中。

特别是,无论发生什么,疾病、坏影响或鬼怪,

不试图用仪轨去改变或纠正它们,

在平静状态中行动,在此中,这些经验都会变成相同的一味。

去一个可怕而恐怖的地方,

如深林、墓地、湖岛、小树林、

山洞、荒凉的房子或孤零零的树干前,

然后转化你的身体、宇宙和众生,所有显现和存在的,进入无量光,

并将此供奉十方胜者及其子孙。

想象他们很高兴,带着爱的表情,他们融入光中。

整个轮回和涅槃都充满了光明的甘露。

以此解脱于味觉的佳肴,

满足诸具足功德的客人、三昧耶持者和护法,

无上大悲心,六界众生,

你的冤亲债主、坏影响、阻挠势力、邪恶力量,

以及等虚空界的一切众生。

确信所有的轮回和涅槃在觉性中都是一味。

然后,在法身的状态之下,你自己的未造作之心,

你应该开始走、坐、跳或跑,

说、笑、哭或唱,

或是消沉、狂野或厌烦。

以这些疯狂的方式行事,最终休息在平静和轻松的状态之中。

夜晚,在本然状态下安静的躺着,

以完美的无生正念,睡在先天的本性中,

完全解脱于所有的忧虑,以及分散或集中的思想。

如果你这样做,你的疾病和负面影响就会自然得到对治,

你的见地和禅修会进步,你的证悟就会如虚空一般。

你的冥想会自发光,你的行为会像一个无忧无虑的孩子。

像疯子一样自发解脱于所有参照点,

没有自我和他人的二元对立,你就像一个高贵的人。

就像回声一样,无论你说什么,都解脱于执着。

不依附于任何事物,你就像一只翱翔天际的金翅鸟。

没有恐惧和焦虑,你就像一头狮子。

就像天空乌云散去,一切均本初解脱。

这样的修行者是真正的善逝和持明成就者。

他配得上热切的尊重和顶礼,

并且他远超如意宝。

道歌二十二

哎嘛火!

幸运的人们,请再次聆听这首道歌!

毗卢遮那佛不在外,而在内。

法界体性智,解脱于纷乱,

自解脱于沉闷的本质,

这才是真正的毗卢遮那佛。

金刚萨埵不在外,而在内。

大圆镜智,觉性显现为无碍的觉知,

自解脱于敌对的本质,

这才是真正的金刚萨埵。

宝生佛不在外,而在内。

平等性智解脱于接受与拒绝、赞同与反对,

自解脱于骄傲的本质,

这才是真正的宝生佛。

阿弥陀佛不在外,而在内。

妙观察智,乐、空消融于虚空之中,

自解脱于激情的本质,

这才是真正的阿弥陀佛。

不空成就佛不在外,而在内。

成所作智,自然无碍的觉知,

自解脱于嫉妒的本质,

这才是真正的不空成就佛。

《金翅鸟飞空经》

藏文:མཁའ་ལྡིང་གཤོག་རླབས་ Khading Shoklap

作者:ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ། 扎布卡·措洛让卓

汉译:海生

道歌十九

哎嘛火!

再次恭敬聆听,心子!

现在我将教导无误的四大指南。

无误之见的伟大指南是此当下生动清晰的觉性。

由于它清晰且解脱于错误,因此称为指南。

无误之冥想的伟大指南是此当下生动清晰的觉性。

由于它清晰且解脱于错误,因此称为指南。

无误之行的伟大指南是此当下生动清晰的觉性。

由于它清晰且解脱于错误,因此称为指南。

无误之果的伟大指南是此当下生动清晰的觉性。

由于它清晰且解脱于错误,因此称为指南。

接下来,我将教导四种伟大的不变之钉。

不变之见的的伟大之钉是此当下生动清晰的觉性。

由于其能稳定的穿越三世,因此被称为钉。

不变之冥想的的伟大之钉是此当下生动清晰的觉性。

由于其能稳定的穿越三世,因此被称为钉。

不变之行的的伟大之钉是此当下生动清晰的觉性。

由于其能稳定的穿越三世,因此被称为钉。

不变之果的的伟大之钉是此当下生动清晰的觉性。

由于其能稳定的穿越三世,因此被称为钉。

虽然存在很多不同的观点,

但在当下的觉醒、自存在的智慧之中,

并不存在观察者和被观察者的二元对立。

所以,不要看风景,而要看这个观察者。

当你在寻找后,没找到这个观察者,

那是把视野带到精疲力竭阶段的时候。

此见不能被看到。

由于其没有误入完全的空和空白的虚无之中,

它是当下清醒,生动而真实的。

这正是大圆满的见地。

虽然存在大量不同的冥想。

但在平常心当下的无碍清明中,

并不存在冥想者和被冥想者之间的二元对立。

所以,不要在冥想上冥想,而要注视冥想者。

当在寻找后,冥想者无法被找到时,

那是把禅修带到精疲力竭阶段的时候。

这种没有任何东西可供冥想的冥想,

不会被困倦和烦躁、阴郁和呆滞所压倒。

无造作的坦然休息在当下的觉醒中之,自然而自发光,

便是冥想。

虽然存在大量不同的行,

但是在单一明点——自存在的觉醒智慧之中,

不存在行者与行的二元对立。

所以,不要在行之外行,而是要寻找这个行者。

当在寻找后无法找到这个行者,

那是把行带到精疲力竭阶段的时候。

行,无任何动作可行。

不落入习气和妄想这中。

无须改变和纠正、无须接受和拒绝,

这当下的清醒,自然而自发光,

这正是完美的行。

虽然存在大量不同的果,

但在自存在的觉醒之中三身自动显现,

不存在成就者与其所成就的二元对立。

所以,不要试图成就什么,而是要寻找这个成就者。

当在寻找后无法找到这个成就者的果时,

那是把果带到精疲力竭阶段的时候。

此果,无所成就,

不会落入接受和拒绝,希望和害怕。

证悟到此当下自明和自成就的清明,

此三身自然显现的空性,

正是本自证悟之果。

道歌二十

哎嘛火!

再一次,尊贵的孩子们,听好了!

就这样,当您保持见不受干扰时,

再后来,即使你完全放手,让事情照原样自然如是,

那么在真实状态中将不会有去或来。

当相与空不可分时,

那便是实现见的时候。

当醒梦一如时,

那便是实现冥想的时候。

当苦与乐没有任何区别时,

那便是实现行的时候。

当今生与来世无异时,

那便是证悟自然境界的时候。

当觉性与空无异,

那便是证悟法身的时候。

当你的心与佛无异时,

那是证果的时候。

《金翅鸟飞空经》

藏文:མཁའ་ལྡིང་གཤོག་རླབས་ Khading Shoklap

作者:ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ། 扎布卡·措洛让卓

汉译:海生

校对:灵感湖

道歌十七

哎嘛火

再次聆听,幸运与尊贵的孩子!

当你了解了见地的自然状态时,

彻底斩断对亲朋与故土的执取与厌恶。

在森林深处的独处中、在山居中,

放弃一切肉身的努力,保持自然。

切断言语的表达并保持沉默。

让意识放松在这超越思想的天空般的境界中,

不去试图接受或拒绝任何东西。

当心没有参照点时,就是见。

保持在此无修的状态之中。

得到无得之大圆满的果。

当宽坦的休息在此见中时,

不要被概念、思维的网所缠绕,

想到“我现在处于觉醒的状态!”

或者“我现在正被昏沉和散乱失控的想法所压倒!”

放松在清晰无碍的自由与浩瀚之中,

通透和清醒的开放状态,

没有任何物体作为参照点。

通过概念思维,将无法看到超越概念的实相。

通过有为的教义,将无法达到无为的境界。

如果你想获得超越概念和行为的真理,

请不要造作虚构任何东西,只需休息在赤裸裸的觉知之中。

最高的见地 解脱于攀缘和执取。

最高的禅修 超越接受和拒绝。

最高的行为 超越有为。

最高的果 是解脱于期待 的自安住。

无法通过搜寻看到它,因此请你停止追踪见地。

无法通过禅修来达到它,所以请你放弃集中注意力与聚焦。

无法通过行动来实现它,所以请你不要执着于幻想。

它不是通过努力找到的,所以请你不要对结果有所期待。

不要因为执取或偏好而破坏这无造作的、自然存在的觉性。

这当下的觉知,明亮而不具象,恰恰是所有见地的顶峰。

这解脱于参考点和所有概念的自由,恰恰是所有禅修的顶峰。

这解脱于造作与执着的自然休息,恰恰是一切行动的顶峰。

这种无须寻求,本初自发的存在,恰恰是所有果的顶峰。

看到见地的本质,超越执取的光明空性。

保持禅修的本质,无执取而自解脱。

在行动的本质中,自然的休息六感。

果的本质是希望和恐惧的崩塌。

无上的见地之王是解脱于限制和极限。

无上的禅定之王是解脱于参照点。

无上的行动之王是解脱于接受和拒绝。

无上的果之王是解脱于希望和恐惧。

既然没有什么可看的,那就请放弃对见地的执着。

既然没有禅修之客体,那就请让其自行生灭。

既然没有什么可为,那就请放弃分别、接受和拒绝。

既然没有目标可以获取,那就请放弃对结果的期待。

无论是什么,就是什么,不要刻意去执取。

没有“就是这个!”一说, 所以不要肯定或否定。

没有参考点,不要有偏好。

在本初清净自明的觉性中,

没有什么可看的,因为它超越了思想和概念。

没有什么可以禅修的,因为它的本质是无基的。

没有什么可为的,因为它的天然自解脱是超越极限的。

没有什么果,因为它超越了对努力和修行的执着。

因为它的本质是空性,所以没有什么可以舍弃或成就的。

因为它的本性是光明空性,所以“努力” 崩解。

因为一切都无碍,所以没有偏袒。

无论发生什么,不要执住于它!

行者的念头就好比空中飞鸟。

它来路已尽,且消失不见,

过去的念头也已经结束并消失不见了。

所以,不要执取过去的念头。

正如飞鸟的去路是未显现的,

不要迎取未来的念头。

正如鸟儿的飞行痕迹没有颜色也没有形状,

你不应该聚焦于你现在的念头并去矫正它们,

而应该让它自行生灭。

无论生起什么——不要执住于它们!

这是最终的、最精要的修行。

当你不抓取任何可能显现的东西时,

烦恼自发消散即是智慧本身。

此见地是无生的,本初自解脱和超越思想的。

所以,当你保任于此时,就没有什么可见的了。

此禅修是自然、自由和自安住的。

所以,当你保任于此时,就没有可以禅修的客体。

此行动是虚幻的,超越接受和拒绝。

所以,当你保任于此时,就没有行动可做。

果的本质是没有希望和恐惧。

所以,当你保任于此时,就没有果。

在三世之中,觉性无根。

不经练习就活生生的呈现出来,多么令人愉快!

无论始末,法性本自清净。

不费吹灰之力,它本具完全的自由,多么美妙。

这个自然无造作的平常心,

便是不受限制的敞广佛性。

通过分析和练习,你是不会觉知到心性本有的、自然的状态。

在自然法性中,超越思想,超越分别,

没有禅修,也没有无修,没有散乱也没有无散乱。

通过这无修的自然本性,许多众生得到了解脱。

解脱与非解脱最终是无二的。

当你认识到这种自然状态时,心自然地轻松自在。

如果你被 想追求无念 的念头抓住,

此升起的念头 将驱使你忙于十方。

但是,如果你在无来亦无去的觉性本质中放松歇息,任念头自由流淌,

你将能安定不动如山。

我的孩子们,请理解这个矛盾的建议。

虽然无一微尘可以禅修,

但保持坚定不移的正念仍至关重要。

道歌十八

哎嘛火

再次聆听,幸运的孩子!

外部物体,不存在但明显,

这是空性的自然形式,

不需要去净化它们,因为它们本初便是空的,

就像水中的月亮。

内心的想法,它们自己就会消失得无影无踪。

因此,不需要给它们解毒。

至于现象和思想所在的自然智慧,是本初解脱的。

没有必要在接受与拒绝,希望和恐惧时去放大它们。

在精心编织的精神虚幻中,

让这无须打扮、自由赤裸的觉知,放松、解脱在不留痕迹的状态之中,

松坦的休息在广阔无偏见的平静之中。

在这种状态下,无论什么念头生起,

你应该认识到这是无偏觉性的自然表达。

不追求任何东西,进入空性之中。

放下外表和思想,

放下这转瞬即逝的、心的难以捉摸的闪烁。

在这一刻,你已抵达普贤王如来的浩瀚之心。

此行者因其本初解脱与自然成就大圆满,而被称为那措让卓瑜伽行者。

未经旅行,你已到达佛国。

未经修行,你已经自然成就佛果。

未经抛弃,你的业力自然解脱,

而且你的证悟等同于伟大的成就者。

你跟随他们的脚步,完成了所有的行动。

我的孩子们,你们应该知道,这些都是要点。

由于老父秋吉嘉波的仁慈,

我,措竹让卓,现在已经处于无为且自成就的觉性之中。

虽然这是要点,但还是有人不明白。

虽然一切都已经完成,但他们还是说:“我想做!”

虽然已经解脱了,但他们还是说:“我要解脱!”

虽然本初休息,但他们还是说:“我想让它休息!”

虽然从一开始就已经修好了,他们还是说:“我要培养它!”

虽然从一开始就看到了,但他们还是说:“我想看!”

虽然已经达到了,但他们还是说:“我要达到它!”

有些人把希望寄托于心理的造作上。

他们虽然有学问,但也只是死理论而已。

虽然他们有所理解,但它只是概念上的。

虽然他们声称实现了,但这只是吹嘘。

虽然他们在冥想,但那只是心理造作。

虽然他们在分析,但那只是二元分别。

虽然他们有所成就,但也不过只是轮回而已。

那些对佛法只进行理论探讨的人

肯定无法与大圆满的最内在的本质产生联系。

不需要作为:大圆满永远不是靠作为而成就。

它超出了作为和不作为的范畴。

在这个超越冥想的非冥想之中,如果你冥想,只会破坏它。

在这种超越观的非观之中,还有什么可寻找的?

在这种超越寻的无寻之中,没有发现。

因此,觉知是全然的敞开。

但与大圆满无缘之人,即使解释也不要听,真是笑话!

你所观察到的一切是浩瀚无垠、本初纯净的觉性显现,

所以,没有轮回与涅槃的二元对立。

毫无疑问,在歌中证悟,将会取悦三世的成就者。

你是否会问:“如果一个人主动地离开妄想的外在对象,

他是不是就不会被迷惑了呢?”

普通人因我执而受迷惑,

而行者理解自我是无基无根的。

无须试图纠正或改变,接受或拒绝,

他们只是安住于自然之中,解脱于执着,

因此他们不会被迷惑。

如果你问:“在这些指引当中,有没有可能会让我误入歧途?”

在这里,你不可能迷失或被误导。

当你执着和攀缘时,就会误入歧途。

如果你不执着于任何生起的事物,

怎么可能会迷失或失败?

然而,当你的意识感知到一个物体时,

只是看着可能出现的任何念头的本质,

这个不应视为是一种冥想的练习。

在这个时候,修行便是不间断的保任于清明赤裸的觉性之中。

进而,非散乱、非聚焦,平静的安住于觉性之无念寂静,

也不应该被误认为是保持清晰和敏锐度的冥想练习,

此无念寂静是水晶般清澈和极其清醒的。

如果你不明白这个要点,

认为冥想的本质是观察生起和静止。

那么你就会被迷惑的,我的心子。

纯粹的静止就像一个冥想之神。

纯粹的生起,就跟普通人的念头一样。

你虽然修习这些,也不会证得开悟。

简而言之,直到你圆满前,在任何时候,

保持生动的觉知,如水晶球一般赤裸且无碍的明晰。

体悟到这一点后,永远不要离开那个状态。

这就是所谓的“彻却”,

将觉性剥离到赤裸,并以生动清晰的方式保持它。

这个要点是唯一重要的。

它是浓缩的精华。

所以清楚这一点,我幸运的心子。

《金翅鸟飞空经》

藏文:མཁའ་ལྡིང་གཤོག་རླབས་ Khading Shoklap

作者:ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ། 扎布卡·措洛让卓

汉译:海生

修改:灵感湖

道歌十五

哎嘛火!

再次仔细聆听,尊贵的孩子!

自在的放松你的心,

在平静中观察你的心。

通过观察,你会发现心平静的休息在持续的觉知之中。

平静而空虚,这就是觉知的状态。

幸运的心子,你必须理解这一点。

这就是为什么说平静的休息是心性的装饰。

生起一个念头并观察它是如何生起的。

因为它从未曾离开空明的觉知状态,

因此,生起而空虚是觉知本身的状态。

幸运的心子,你必须明白这一点。

这就是为什么说念头的生起是觉性的游戏。

为了说明这一点,无论有多少波浪上升,

它们也从未丝毫离开过海洋。

同样,无论静止还是活动,

心从未丝毫离开觉知和空性。

所以休息吧,因为任何平静的休息都是觉知的状态。

休息吧,因为任何念头的生起都是觉知的化现。

如果你认为只有心平静休息时才能冥想,

心活动时便无法冥想,

这表明你还没有把握止与动的核心,

也没有了解寂止、念头的生起和觉知。

正因如此,幸运而尊贵的心子,

无论动或止,心都是持续的觉知。

所以,当你完全了知寂止、念头的生起和觉知,

然后将这三者合而为一。

这就是为什么说寂止与念头的生起是无二无别的。

道歌十六

哎嘛火!

幸运的心子们,

请认真专注的聆听!

允许我,出离的措洛让卓唱出这首和谐的歌声,

留在你心中白雪皑皑的山峰上。

当你确信所有现象都是空性和一味时,

你就从拒绝或接受轮回与涅槃中解脱出来了。

因为你已经意识到所有的一切都是空性一味的,

执着于敌友的妄想破灭了,

也没有对自我和他人的二元执念。

这是许多冗长解释的浓缩。

在这九乘之巅的大圆满中,

一切轮回涅槃无基亦无根,

这是法身的一味,即觉醒的本初状态。

在大圆满的境界中,没有神与魔。

在大圆满的国土中,没有佛与众生。

在大圆满的基中,没有被高举或被宠坏。

在大圆满的道上,没有远与近。

在大圆满的果中,没有成就与不成就。

在大圆满法中,没有为与不为。

在大圆满的意义上,没有冥想与不冥想。

这就是大圆满的国王见地。

当你了悟了这个大圆满的见地

三门的粗细概念彻底平息。

就像羊毛浸泡在水中,

你的三门保持平静与柔和的状态。

乐、明、无念三昧生起

并且就像母亲对待独子一般,

你自然而然的悲悯那些尚未领悟这个见地,还在轮回中游荡的众生,

这些便是大圆满见地的特殊功德。

如果你在确信一切都是空性之后,

放弃德行而轻率的放纵于恶行,

这是黑暗魔鬼的见地。

不要落入这种魔鬼见地的爪中。

这些是大圆满的指示。

这些指示至关重要。

如果你认为你是在见地中修行,

却没有意识到所有相对的外在世界的景象、声音、意识对境都是空性,

那这算什么修行呢?

因此,首先,您应该像这样进行:

有时在祈求上师的同时观察心性。

有时在紧与松交替时仔细观察。

当如此观照时,心充满喜悦,

一切都像空性一样鲜明清晰。

这样,甚深的信念肯定会升起,例如,

“虽然我触摸到外在显现的物体,但在那里没有什么可抓取的。”或“一定是这样!”

这是对见地获得确信的时候。

不要因执着而污染它;放松在无执取的状态之中。

即使你在获取这个教法后不修行,

在死亡和中阴时,

你会认出所有可能生起的恐惧

都是你自己的显现,是空性的自然形式,

而你将在本初清净的基础上获得开悟。

若是在没有获得教法的情况下修行

就像一个人在第一天就犯错,

一直犯同样的错误到第十五天。

在没有了悟所有相对现象都不实有的情况下,

而坚持说“我了解空性!”这是多么巨大的谎言!

按照这种发现你本性的方法,

你应该首先保任在你上师的加持里,并确信这自然状态。

那么就不会有错误了。

正因如此,幸运的心子们,请牢记这一教法!

《金翅鸟飞空经》

藏文:མཁའ་ལྡིང་གཤོག་རླབས་ Khading Shoklap

作者:ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ། 扎布卡·措洛让卓

汉译:海生

修改:灵感湖

道歌十三

哎嘛火!

请再次聆听这出离者的道歌!

回想其他人在过去如何伤害你,

他们如何指责你,攻击你与打击你。

回想你如何被侮辱,如何被深深的伤害。

在你的觉性中 完整忆起这些,让愤怒升起。

当愤怒升起时,直视其本质,观察这愤怒。

它先是从何而来?现在在哪里?

最后它去了哪里?

看看它是不有形状或颜色等等。

观察后,你会发现它本来就是空的;在没有任何东西可抓取。

无须压制愤怒,这就是大圆镜智。

在你的觉性中生动的想像,

一位有魅力的女子,

你想吃的任何东西,比如肉等等,

任何你想穿的,比如衣服,

任何你所渴求的,比如马和城堡。

观想这些且允许欲望升起。

当欲望升起的时候,直视其本质,观察感受到的欲望。

它先是从何而来?现在在哪里?

最后它去了哪里?

看看它是不是有形状或颜色等等。

观察后,你会发现它本来就是空的;在那里没有任何东西可抓取。

无须放弃欲望,这就是妙观察智。

当你感到困倦、昏昏欲睡、半梦半醒或昏沉,允许这昏沉升起。

当升起时,直视其本质,看着这个觉得迟钝的人。

首先,他从何而来,他现在保持在哪里。

最后,他消失在哪里?

看看它是不有形状或颜色等等。

观察后,你会发现它本来就是空的;在那里没有任何东西可抓取。

无须放弃昏沉,这就是法界体性智。

想像你的社会阶层、血统、权势与财富,

你美丽的身体与脸庞,动听的声音,

以及你的所有优点,比如学习、观想或冥想,

书法技术、经典背诵与科技知识,

宗教仪式技术与驯兽能力。

当观想这些,允许“我比别人好多了”这种骄傲升起。

在升起之时,直视其本质,观察这骄傲。

它先是从何而来?现在在哪里?

最后它去了哪里?

看看它是不有形状或颜色等等。

观察后,你会发现它本来就是空的;在那里没有任何东西可抓取。

无须放弃骄傲,这就是平等性智。

想像其他人的权势比你大,财富比你多,

他们的美德、知识、更多的跟随者,

他们的科学知识、他们出色的念咒和动听的声音,

他们其他的品质,比如理解教授的能力,

广泛演讲的能力。

当观想这些,允许害怕别人超过你的嫉妒心升起。

在升起之时,直视其本质,观察这嫉妒。

它先是从何而来?现在在哪里?

最后它去了哪里?

看看它是不有形状或颜色等等。

观察后,你会发现它本来就是空的;在那里没有任何东西可抓取。

无须放弃嫉妒,这就是成所作智。

当你以这样的方式认出时,烦恼便转为智慧。

由于没有认出烦恼,

多么滑稽,人们在他处寻找空性和智慧!

太可惜了,这样人将永远找不到它!

以这样的方式,一旦你认出五毒是空的,

便无须象前面的例子中那样,

去分析五毒念头升起、逗留与消失的地方,或其形状与颜色,

这是因为你已经认出五毒是空的了。

所以,在这些念头生起时,不跟随它们,

自然放松并休息于觉性状态之中。

毫无疑问,念头将自动消失。

这既是证明,又是训练的方法。

如果在过去你已经训练过这个技巧,

从现在起,当五毒烦恼生起时,

利用前述认出其本质的方法,

空性与智慧将同时生起,

烦恼将在生起的同时消融!

烦恼将在生起的同时消融!

正如前人的教言与传记中所说,

“烦恼与念头越多,越能体会到法身”,

你现在应该能知道这是怎么回事了吧。

对于初学者而言,当烦恼念头生起过于强烈时,

比较好的方法是先去分析然后安住。

这是口诀,请记在你的心里!

道歌十四

哎嘛火!

再次聆听,心子!

用光滑的东西包裹你的身体,比如衣服,

观察你的大脑在思考“这么柔软!”

现在用坚硬的东西包裹你的身体,比如牦牛毛,

观察你的大脑在思考“这么坚硬!”

当你观察时,你会发现他们都是空性一昧。

看一个美丽的形状,比如一个金色雕像,

观察你的大脑在思考“这么可爱!”

然后看一个令人厌恶的形状,比如一只癞蛤蟆,

观察你的大脑在思考“这么丑!”

当你观察时,你会发现他们都是空性一昧。

把一个好吃的东西放入嘴里,比如糖浆,

观察你的大脑在思考“这么甜!”

然后尝一个苦的东西,比如生姜,

观察你的大脑在思考“这么苦!”

当你观察时,你会发现他们都是空性一昧。

闻一个香的东西,比如檀香,

观察你的大脑在思考“这么香甜!”

然后闻一个呛人的东西,比如阿魏或洋葱,

观察你的大脑在思考“这么难闻!”

当你观察时,你会发现他们都是空性一昧。

聆听铃铛、锡塔琴或长笛的声音,

观察你的大脑在思考“这么动听!”

然后听石头打击或鼓掌的声音,

观察你的大脑在思考“这么难听!”

当你观察时,你会发现他们都是空性一昧。

想像你出身在统治四大洲的帝王家里,

你被许多的嫔妃与随从所包围,

住在由五种珍贵材料做成的宫殿里

吃着百种不同味道的食物。

当这些情景在你的心中升起,

观察你的大脑在思考“多么开心!”

接下来,想像你是一个孤独且穷困潦倒的乞丐,

躺在随时会倒塌的土坝上,

当雨水从天而降,潮气从下面的土壤中渗出。

你饱受各种苦难折磨,

患上多种疾病,

就像麻风病一样,这会导致您的手脚脱落。

当这些场景出现在你的脑海中时,

观察你的头脑在思考“多么可怕!”

当观察时你会发现,快乐和痛苦都是空性的,一昧。

如此了知六感为空性,

以后就不用再使用上述的例子来分析了。

因为六感是无基的,本初解脱、空性的,

当其中之一生起时,无论好坏,

自然放松,不要一生起就去追逐这些感觉,

并在觉性本身中休息。

毫无疑问,六感将会自动解脱。

《金翅鸟飞空经》

藏文:མཁའ་ལྡིང་གཤོག་རླབས་ Khading Shoklap

作者:ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ། 扎布卡·措洛让卓

汉译:海生

道歌十一

哎嘛火!

再次聆听,尊贵的心子!

佛陀从未教导过,

你自己这个能生万物的觉性,

有着具体的实质,比如形状或颜色。

肯定的说,这个觉性是空与没有根基的,

就像虚空自始就是空的,且无基的。

尽管人们可以用虚空作为例子来指示觉性,

但这也仅仅是一个类比,来解释觉性空的一面。

但由于虚空是空无一物,没有觉知,

所以虚空无法阐释觉性的内涵。

觉性中所谓的空,

是空,但有觉知且能化现万物。

从这个明空觉性的自然流露中,

升起了无量的、多种多样的显现。

尽管升起了这么多的显现,但如同镜中的影像,

他们无二无别,

因为这些显现在空性中是合一的。

显现与空性本初以来便超越二元对立。

因为觉性是空的,所以显现是不受阻碍的。

在这空性、无执着之中,万物生动的显现。

显现不会影响空性,

而且尽管显现为万物,但其本质为空。

对于已经认识到万物与空性无二无别的行者来说,

这就像虚空中的彩虹,就像水中月,

所有轮回与涅槃中的现象都是虚幻的画面。

当观察万物与空性的无二无别时,

行者应当不动摇的安住于觉性之中。

是不是这样,幸运的孩子?

在你的空性与显现之间,

是否还有可能再进行分割?

观察它你就会知道

显现与空性自始便超越二元对立。

这就是显现与万物是如何无二无别的。

这个显现与空性无二无别、自明的、鲜活清晰、非常清醒、自存在的觉知,

便是觉性。

在此之中,三身同时显现。

我的心子,不间断的日夜保任于此中。

这就是无分别性如何是本然的自由。

道歌十二

哎嘛火!

请再次聆听这断念者的道歌!

在精确的区分三身圆满于觉醒之基,以及三身圆满于显现之基的方式之后,

你应当认识到轮回与涅槃就是佛国的三身。

关于三身圆满于觉醒之基的方式,

尽管之前已经解释过,我再对此展开一下:

这个自存在的觉醒之基就像一个水晶球,

这空性便是法身的本质,

它的明晰的自然流露便是报身,

它的不受阻碍的化现便是化身。

这便是三身圆满于觉醒之基的方式。

他们永远超越分与合。

在觉醒之基化现为初始时,

就像水晶反射出五彩的光芒,

无论是佛国的纯洁化现,

还是宇宙众生的不纯洁化现。

无论如何化现,其本质为空、法性,

法性的自然流露是报身,

以及多姿多彩的不受阻碍的显现便是化身。

这就是三身在基之化现时圆满的方式。

这个分类在别处讲得很少,

但必须要精确理解这一点,

这是我从全知龙钦巴出色的解释中学到的。

然后,当你意识到这点,

整个现象世界便是三身自然圆满的曼荼罗,

没有其他的佛国三身需要另行寻找。

进而,因为一切六道众生都是三身,

如果他们认出自己的本性,

无须片刻冥想,

他们都将获得开悟。

因为三身之基本质上都是法身,

所以不要认为他们是分开的。

同样,在化现时,三身就是色身,

所以不要认为他们是分开的。

法身与色身不可分别,

它们在法身空性中都是一味,

当最终这个基化现回基本身,

当你认出了觉性的法身之基,

你就认出了最终的果。

所以,不离法身之虚空,

化身与报身显现为彩虹

不断成就众生之功德。

《金翅鸟飞空经》

藏文:མཁའ་ལྡིང་གཤོག་རླབས་ Khading Shoklap

作者:ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ། 扎布卡·措洛让卓

汉译:海生

道歌九

哎嘛火

幸运尊贵的心子!

如果不使用马鞭,马儿不会飞驰。

如果不搅拌彻底,牛奶不会变成奶酪。

如果解释不够彻底,你将不会确信。

所以,不要对这首有着长长歌词的道歌感到厌烦,

请带着愉悦的心情聆听。

如果你无法认出所有外在事物都是觉性的显现,

你将永远无法理解空性的含义。

所以,幸运的孩子,请进行仔细的检查,

其一,这些外在事物从哪里来,

其二,他们住于何处,最后,他们去了哪里。

当你检查时,他们就如同虚空中的彩虹,

来自虚空,又消融回虚空。

同样,作为觉性显现的外在事物,

从觉性中升起,又消融于觉性之中。

举例来说,就像一个人的眼睛有缺陷,

当他看向虚空时,能看到幻觉。

尽管对他来说,这个幻觉就像真的在那里,

但实际上,虚空中空无一物,这仅仅是眼睛的幻觉。

同样,由于我们有害的习惯模式,能使事物固化。

另外,由于我们的心智存在缺陷,

因此,所有相对的画面、声音与精神对象,看上去就像真的一样。

然而,从一开始时,外在事物就没有丝毫存在,

这仅是觉性魔术般的幻像。

所有这些魔术般的幻觉都是无根基的、空的。

他们并不存在,只是如幻觉或水中月一样生动的显现。

所以,宽坦的安住在觉性之中,

在那里,外在的显现与空性无二无别。

在梦中,我们的国家、故乡、亲友们栩栩如生,

我们经历快乐与悲伤。

尽管梦境并不是我们真实的对境,

尽管我们并未在我们的床上移动分毫,

我们如同清醒时一样,生动的经历着这些。

同样,你经历的生命中所有的显相,

都如同你所经历的昨晚的梦。

所有显相,都是根据你所印记与攀援的方式显现的,

你也依同样的方式经历所有这些显相。

梦境中的事物实际并不存在。

同样,所有的显相也都是空的。

道歌十

哎嘛火!

幸运的心子,

显相并非固定不变或确定。

它对于一些人是光,而对于其他人则是黑暗。

一些在地面上的众生,视大地为大地。

一些众生视大地为火焰。

一些众生视大地为愉悦。

一些众生视大地为痛苦。

一些众生视水为水。

一些众生视水为火焰。

一些众生视水为花蜜。

一些众生视水为家。

一些众生视水为大地。

一些众生视火为火。

一些众生视火为愉悦。

一些众生视火为家。

一些众生视火为食物。

一些众生视空为空。

一些众生视空为家。

一些众生视空为大地。

所以,现象并非固定不变,

而是通过习惯模式的力量,显现为各种形式。

将四种元素视为四种不同的形式,是人类的认知。

其他众生视大地与地面,为地狱之火,或是愉悦之地,

或是痛苦之地,如果他们感到消沉。

同样的,火神视火为愉悦,

拥有火焰身体的鬼类视火为家,

而火精灵视火为食物。

同样的,地狱道的众生视水为火。

饿鬼道的众生视水为脓与血。

大象视水为大地,而神却视之为食物。

欲界天的天人视水为珍贵的珠宝与花雨。

而龙族却视水为居住之地。

同样地,空被视为家,

因为神视空为大地。

所以,万物根据你自身的印记而显现。

进一步,当天子问佛陀,

“是谁创造了须弥山、太阳、月亮等?”

佛陀回答,“没有谁创造了它们,

它们是根据人们对它们的印记与攀缘所显现,

而这些印记与攀缘,源自人们概念性思维中的习惯模式与执着。

万物唯心所造。

天子又问佛陀,

“不管人们的想法如何执着,

须弥山、太阳、月亮等等的坚固性从何而来?”

在此,佛陀回答道:

“曾经在瓦拉纳西,有一位老妇人时常把自己的身体观想为老虎的身体。

每一个在这个城市的人看到她就以为看到了老虎,

于是整个城市都空了。

如果这位老妇人能这么快的做到这些,

那么从无始以来的习惯性思维模式,也的确能化现这所有的一切。”

所以,万物唯心所造。

还有,据说一些非佛教徒,为了结束世间嘈杂的干扰,

观想他们的住所为一个安静的独居之处。

这样他们的住所就会被显现为一个安静的地方,

其他人也会这样觉得。

另外,还有些人观想虚空为石头,

这样虚空真的会变为石头,可以阻挡人们的身体。

所以,万物都是觉性的自我显现,

因为万物都由散乱的念头而创造。

所以,所有的自我显现本质上来说都是空的。

进一步来说,浮尘地狱的众生,

将他们的身体视为门、柱、烤炉或绳子,

所以他们体验痛苦。

万物因为散乱念头的印记,显现为“其他”。

因为六道众生所有的愉悦与痛苦都由其自身的觉性而产生,

所以绝对可以断定,万物都是空性的自然形式,是不存在的,是假的。

万物是觉性的魔术般的显现。

在此之后,你应安住于完全的平静之中。

据说,无量海如来手中的一个莲花的花药,便包含整个三千大千世界。

据说,在达到圆满觉性的净观中,

可以看到无量的佛国与包含六类众生的无数领域,就藏在每个人的毛孔之中。

他们通过放光来调伏众生,

并且,人们可以在梦中实现其功德。

轮回与涅槃的所有现象都是自显现的,

且所有的自显现都是没有基础的,是空的。

从空明的状态中获取信心,

解脱于执着。

进一步来说,在每粒尘埃的斑点上,

有着无量的佛国,

以及无数六道众生的住所,

这个数量等同于现存所有尘埃上的斑点。

成就者会说所有这些是清晰的,

不会被其他人弄乱或混杂。

同样,他们说在每一只小虫的体内,

都有着无量的“城市”。

在空的元素中有着无量的世界,

他们有些朝下,

还有些横着,且面朝上。

如果有人问,是谁以这样的方式创造了这一切?

成就者会说万物唯心所造。

觉性的本质在初始时就如同虚空,

应该同样以这样的方式了知所有的现象。

所有相对的画面、声音与精神对象,

仅仅是你觉性的自我显现。

在死亡时,你的意识流会发生变化,

当自我显现发生变化时,外在的世界也会发生变化。

所以,万物都是你觉性的自我显现。

而且所有的自我显现都是无根基的,是空的。

相比不存在,它们栩栩如生,如同水中月。

请保持明空不二的觉性体验。

所有视觉的认知都是觉性的自我显现。

那些显现为无生命的物体和外在宇宙、都是觉性。

那些显现为居民和六道众生,也都是觉性。

那些显现为在更高层面的神与天人的快乐,也是觉性。

那些显现为下三道的痛苦,也是觉性。

那些显现为无知与五毒烦恼,是觉性。

那些显现为觉醒和自生智慧,也是觉性。

那些显现为魔鬼念头和轮回惯性模式,也是觉性。

那些显现为善念、佛国,也是觉性。

那些显现为恶魔与鬼魂产生的障碍,是觉性。

那些显现为神赐的礼物与悉地等利益,也是觉性。

那些显现为无数散乱的念头,也是觉性。

那些显现为聚集于一点的无念冥想,也是觉性。

那些显现为具有属性与颜色的具体事物,是觉性。

那些显现为超越属性与复杂性,也是觉性。

那些显现为一、多与非二元,也是觉性。

那些显现为存在与非存在,也是觉性。

无论显现什么,这一切无非是觉性。

你的身体也是觉性的显现。

如何解释呢?觉性就像个画家,

它描绘出了整个三千大千世界与所有的存在。

这些由人们的概念性思维所画成的画面,

欺骗了所有幼稚的众生。

所以很有必要确定并生起信心

万物都是觉性魔术般的显现。

《金翅鸟飞空经》

藏文:མཁའ་ལྡིང་གཤོག་རླབས་ Khading Shoklap

作者:ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ། 扎布卡·措洛让卓

汉译:海生

道歌七

唉嘛火!

再次聆听,尊贵的孩子!

在这个显现自生光明的觉性中,

具足体相用,三身,五佛,五智与其他。

这个觉性没有任何微小的存在形式,如颜色和形状,

这就是空,这就是法身。

“空”自然表现为明性就是报身。

这个不受阻碍化现的功能就是化身。

我现在用以下譬喻来解释这三身:

法身就像是水晶镜子。

报身就像是这镜子透明、光明的性质。

化身就像是这镜子不受限制的映现影像的能力。

最初时,所有众生的觉性就是三身。

如果众生能认出自身的本性,

他们便可以无需丝毫练习,当下领悟。

当在解释这个三身时,它们看上去好像是分开的,

但其实,实质上是一体的。

所以,心子,不要陷入妄想,认为它们是分开的。

这三身,从始便是空,本自纯净。

所以,在空明合一之中,了知这三身拥有同一本性,

并在无执着中体验他们。

体、相、用

就像是法身、报身与化身。

了知这三身是空性与明性的伟大合一,

并在无执着中体验他们。

由于这个本自存在的觉性智慧化现万物,

所以它是色相显现者,毗卢遮那佛。

由于它永恒不变,

所以它是不变的金刚身,阿閦佛。

由于它没有中心点,也没有边际,

所以它是无量光身,阿弥陀佛。

由于它像一颗满愿的宝石,引导所有至高与平凡的悉地,

所以它是宝生身,宝生佛。

由于它能满足所有愿望,

所以它是所有成就者之身,不空成就佛。

所有的这一切都是觉性的化现,仅此而已。

当觉性智慧不受阻碍的直接觉知,这就是大圆镜智。

当它涵盖一切,这就是平等性智。

当现象从其表现中化现,这就是妙观察智。

当觉性智慧成就所有愿望,这就是成所作智。

因为所有这些的体性包含在本初纯净之中,这就是法界体性智。

除了你自身觉性的表达,

五智没有丝毫的存在。

如果你想直接用手一次性指出,这所有的三身、五智与体相用,

那么他们都显现为觉性,任何形式都无法破坏他们。

觉性本身便是鲜活、清澈、敏锐的,

不受环境与执取的影响。

这便是三世所有佛陀的根源。

这是所有觉醒者的觉性。

幸运的孩子,你从未与此分别。

无须造作,它本自觉醒,

你怎么能说你看不到你的觉性——醒着的那个?

在此之中,根本无须有个冥想的根基。

你怎么能说你找不到冥想的根基?

它自身鲜活的化现为觉知。

你怎么能说你找不到你的觉性?

它自身是不间断的觉知。

你怎么能说你认不出这个觉性?

在觉性中,你无须做任何事情。

你怎么能说你做不到呢?

它超脱于永久与非永久。

你怎么能说你不能保任在此中?

在这个自具的觉性之中,无须任何努力,三身本自具备。

你怎么能说你不能通过练习来完成?

无为的休息在其中便已足够。

你怎么能说你无法做到?

念头的生起与解脱同时发生。

你怎么能说你无药可救?

它是这般清晰的觉知。

你怎么能说你不知道它?

道歌八

哎嘛火

请再次认真的聆听,幸运的孩子!

觉性,就像一个空间,没有实体。

看看是否如此,幸运的孩子,

不看任何东西,直视你的觉性。

好好体验一下,你将会知道。

不像仅仅是空白的虚无,

这个自觉醒的智慧,自始本具觉知。

这个本自存在的天然觉知就像是太阳。

看看是否如此,

直视你的觉性,好好体验一下。

显而易见,念头与其反射是难以捉摸的。

他们犹如空中的云彩一般变幻莫测。

看看是否如此,

直视你的觉性,好好体验一下。

然后你将会知道。

显而易见,所有显现的事物都是自显现的。

所有的现象就犹如镜中影像。

看看是否如此,

直视你的觉性,好好体验一下。

然后你将会知道。

离开觉性,便没有佛法。

所以,没有其他的任何观点可以采纳。

离开觉性,便没有佛法。

所以,没有其他的冥想。

离开觉性,便没有佛法。

所以,无须任何造作。

离开觉性,便没有佛法。

所以,没有其他三昧耶需要保任。

离开觉性,便没有佛法。

所以,没有其他愿望需要去完成。

再次再次体验!直视你自身的觉性!

将你的意识投向外在宽广的虚空。

观察觉性是否来来往往。

如果你观察到这个觉性无来无往,

向内看着你觉性,

观察是否有人使念头升起。

如果没有念头跑来跑去,

然后观察这个觉性是否有颜色或形状。

当你达到这个超越颜色与形状的空,

然后观察它是否有中心或边界。

当你发现它没有中心与边界,

再观察它是否有内或外。

这个觉性,超越内与外,如虚空般开放。

它充满觉知,超越限制与片面。

在这个无所不包的广大开放的空间中,

所有轮回与涅槃的现象如同虚空中的彩虹一般化现。

尽管化现诸多现象,这些都只不过是觉性的显现而已。

在这个不动摇的觉性状态之中,看向外面!

犹如水中月,

现象不能被区分为外在与空性。

在此觉性状态之中,没有轮回与涅槃的区分。

在这个不动摇的觉性状态之中,看向外面!

轮回与涅槃的现象便犹如镜中影像。

这些现象以自己的方式显现,它们从未存在。

因为任何事物均是法身,所以你无法称任何事物为轮回或涅槃。

一切众生在轮回三界中流浪

无法认出智慧的本质。

从一开始,在此中的轮回与涅槃的所有现象,都是一样的。

由于二元执着的迷惑力量,众生分别攀缘,

并执着于二元对立。

因此,他们不再自由。

由于众生的分别与拒绝觉醒,他们在轮回中流浪,

而其实,在觉性中轮回与涅槃是不可分割的。

在觉性之中无须任何努力,三身本自成就,

但愚昧和蒙蔽中的众生却忽视了这个本自存在的觉性,

通过道路与次第,在远处寻找,

他们将没有机会达到佛性。

所有的一切都是自显现。

在这个不动摇的觉性状态之中,看向外面!

所有的显现与存在,就像影像,

显现,但却是空的。回响,但却是空的。

自始至终其本质即为空性。

如此看向这个观察者,这个觉性本身。

念头自然消失,空如虚空,

直接解脱于复杂、表达、思想和形容。

所有的显现都是觉性魔术般的显现,

而且这整场魔术都是空的,解脱于任何基础。

当你认识到一切都是你的觉性时,

所有的这一切都可以视为是空的,即法身。

众生本不会被外在事物所束缚,但执着会令你束缚。

所以,斩断这骗人的执着,心子!

《金翅鸟飞空经》

藏文:མཁའ་ལྡིང་གཤོག་རླབས་ Khading Shoklap

作者:ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ། 扎布卡·措洛让卓

汉译:海生

道歌五

唉嘛火!

再次聆听,幸运的心子!

首先,这便是法身普贤王如来的解脱之道,

即便他没有经过刹那的冥想。

然后,再听听六道众生是如何在轮回中流浪的,

即便他们没有犯下任何微小的恶行。

在万物产生前的原生时代,

没有什么“轮回”或“涅槃”。

万物都处于本初之基中。

现在请聆听觉性如何从那基中化现出来。

正如阳光照在水晶上,水晶自身的光便显现出来一般,

“命风”吹动了觉性智慧,

觉性智慧打破了童瓶身。

犹如黎明时的太阳,觉性自然而然的显现光明,光芒万丈,

并且显现为佛身与智慧的佛国。

在那时,普贤王如来便知道觉性是自显现的,

在那一瞬间,这对外显现出来的佛身与智慧,

融化为了内在的清明。

所以,他在原始纯净的本初之基中完全清醒过来。

但是我们没有认出那些当下的显现是自显现,

这种意识的迷妄与空白,

就被称为“俱生无明”。

然后一种认知生起,它以二元的方式,

关注着这个基之显现的明性。

这被称为“概念无明”。

就在这时,我们迷失于无明的狭隘与二元的执着之中。

在此之后,习惯的模式逐渐的增长,

轮回便完整的存在了。

三毒、五毒以及八万四千种烦恼逐渐显现。

直到现在,我们一直经历着快乐、悲伤,

一直在轮回中如陶轮般轮转。

如果你想深入的学习这些,

你可以看龙钦巴的《胜乘宝藏论》、《深义海云论》等。

通过大师甚深的口头介绍,

你现在能理解迷妄的内在错误。

你已经理解你的觉性即是菩提。

你已经与本初护法面对面相逢。

你的财富与普贤王如来无异。

对此深深地欣喜吧,我的心子!

道歌六

唉嘛火!

再次聆听,幸运的心子!

那个广为人知的“觉性”,

有人能拥有它吗?没有人能拥有它!

它是什么的来源?

它是轮回与涅槃,以及无量欢乐和痛苦的来源。

人们把它当作什么?

根据不同的路径,人们有着不同的想法。

人们把它叫作什么?

人们对它有无数种叫法。

所有的普通人称它为“我”。

有些非佛教徒称它为“自我”。

阿罗汉称它为“个别无我”。

唯识派称它为“意识”。

有些人称它为“般若波罗蜜多”、“无上知识”。

有些人称它为“佛性”、“如来藏”。

有些人称它为“大手印”。

有些人称它为“中观”。

有些人称它为“单一明点”。

有些人称它为“法界”、“事法界”。

有些人称它为“阿赖耶”、“总基”。

有些人称它为“常识”。

尽管它被贴上了无数标签,

但它的真正含义如下所述:

自然的放松与歇息于觉性之中。

平常的觉性本身是鲜活和赤裸的。

当你观察它时,它非常的清晰,但你却看不到任何东西,

它是直接的觉知,清晰与清醒。

它无有、空、净,

它清晰开放、明空双运。

它不是永恒的,因为它从未存在。

它不是虚无,因为它清晰而清醒。

它不是一,因为仍能觉知到许多事物。

它也不是多,因为已知的许多事物都不可分割的合为一味。

它不在别处;它就是你自己的觉知本身。

你可以在刹那间直接感知到,

这位住于你心中的本初护法的容颜。

永远不要和它分开,我的心子!

如果你想在别的地方找到比这更伟大的东西,

就像大象就在那里,你却反而去寻找大象的脚印。

你可以在整个三千大千世界中去寻找,

但你不可能找到比佛更伟大的东西。

《金翅鸟飞空经》

藏文:མཁའ་ལྡིང་གཤོག་རླབས་ Khading Shoklap

作者:ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ། 扎布卡·措洛让卓

汉译:海生

道歌三

唉嘛火!

现在再仔细聆听,幸运尊贵的孩子!

除非你了悟觉性,

否则不管你在进行何种修炼,

你都没有触碰到核心。

这就像直接站在靶子前面,

却把箭射向远方。

这就像小偷躲在你的房子里,

你却在屋外拼命的寻找他。

这就像明明在东门有个恶魔,

但却在西门布置陷阱。

这就像乞丐不知道他炉子里的石头其实是金子做的,

却还在外面乞求施舍。

正因如此,请用下面的方法,

深入寻找你的觉性,我的心子。

这个所谓的“觉性”思考、了解这个与那个,

并且来回移动。

如果你想抓它,但你却抓不住它,

它会消失,像雾一样难以捉摸。

如果你试图让它停下来,但它却不会停歇,

它会跑来跑去,然后消散。

你不能通过说“就是他”来固定它,

反而,它消散在虚无之中。

首先,审查这知晓你开心与悲伤的觉性,

是从何而来?

是来源于外在的现象,像是山川、岩石、水、树或空中的风?

来源于实体还是非实体?

你在哪里能找到它?

假如你觉得它来自你父母的精血,

那这是如何发生的?

当你这样分析,你找不到它的根源。

接下来,在你的上半身、下半身,

感官、心脏等地方寻找。

在这一瞬间,你的觉性在哪里?

是否它在你的心脏,是在上面还是下面?

它是什么形状、什么颜色?

当你在仔细检查后,仍未找到觉性的所在,

最后,当觉性活动时,试着找出它去了哪里。

它离开时是通过哪个感官?

当它瞬间到达外在物体时,

身体也和它一起动了吗,还是仅仅是觉性动了?

或是身体与觉性一起动了?

用这样的方式来检查与分析。

当烦恼或念头刚生起时,

找到生起的地方。

然后,在当下看着它存续的地方,

不管它是否有颜色或形状。

最后,当它自然消失时,

找出消失时它去了哪里。

当死亡时,审查觉性如何离开。

仔细分析直至你建立起确信。

那是难以言表的全然的空,

难以捉摸,超越生死,超越来去。

鹦鹉学般的模仿他人说“这就是空性!”,

对你没有任何好处。

例如,你可以说在传闻中的那个地方有一只老虎。

但是你不可能对此事的真实性有确信。

相反,你可能因有所怀疑而烦恼。

但是当你自己寻找过觉性,

并获得了对此的确信,

这正如你去过那传闻有老虎的地方,

并从头到尾搜寻过整个区域,

来确定那里是否有老虎。

这样,当你没有找到老虎,你会确定那里确实没有老虎,

并且从那以后,你对那里是否有老虎将获得确信。

道歌四

唉嘛火!

再次注意,我幸运的孩子!

所以,当你通过这个方法检查、分析后,

你仍未发现一个微小的东西,

你可以指着说,“这就是觉性!”

这个没有发现任何东西的状况,恰恰是最重要的发现。

首先,觉性没有生起的地方。

从一开始,它便是空的,无可触摸。

其次,它没有居住的地方,无色、无形。

最后,它没有去处,

也不会留下踪迹,显示它的去处。

它的移动是空的移动。

它的空是显现的空性。

从一开始,觉性便无因而生。

同样,到最后,它也将不会因为外部的状况而毁灭。

它不增不减,

既不能被填满,也不会被清空。

这是因为它包含了整个轮回与涅槃,

它超越了偏见。

由于觉性能不受限制的化现万物。

你不能通过说“这就是觉性!”来定义它。

由于它没有任何实质性的存在,

它超越了存在与非存在。

它超越了被遮蔽或被净化,

它没有来去,它超越了生死。

觉性的特质就像不会被染污的水晶球一样。

它的本质是空的,是明灿的,

它可生动化现,超越限制。

它丝毫没有被轮回的缺陷所污染,

从一开始,觉性本身就肯定是觉悟的状态。

《金翅鸟飞空经》

藏文:མཁའ་ལྡིང་གཤོག་རླབས་ Khading Shoklap

作者:ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ། 扎布卡·措洛让卓

汉译:海生

道歌一

唉嘛火!

我,一位无牵无挂的行者,

现在将唱起这首关于见地的道歌,

我以金翅鸟飞空为其命名。

它将帮助你穿越所有的次第与道路。

仔细聆听,我心中幸运的心子!

无论是轮回,还是涅槃之中,

觉悟都犹如雷声响彻天际般广为人知。

真令人惊奇!此觉性一直存在于六道众生的内在之中,

从未有刹那的分离!

真令人惊奇!人们不知觉性真实存在于自身之中,

却还在他处苦苦找寻。

真令人惊奇!尽管它如太阳照耀般清晰显现,

却鲜有人能真正看见。

真令人惊奇!每个人的觉性便是真正的菩提,

它无父无母,没有生死!

真令人惊奇!不管曾经经历过多大的快乐与悲伤,

觉性亦不增不减。

真令人惊奇!这觉性不经造作,

无生且本初纯净,

从开始便自发显现!

真令人惊奇!此自我觉知从开始便自然解脱,

它只需放松歇息在生起处,便可得解脱。

道歌二

唉嘛火!

幸运尊贵的孩子,仔细聆听!

三世的所有成就者,

传授了八万四千法门。

尽管这些法门无穷无尽,

就像广袤的天空没有边际,

但这些法门都只有一个目的,就是让你了悟觉性。

除此之外,这些成就者别无教授。

犹如斩断了大树的根,

所有的树叶与枝干将同时全部枯萎。

同样的,证悟了觉性,

轮回的所有附属物,如攀缘与执着,便全部枯竭。

就像一盏酥油灯能在刹那间照亮千百年以来,黑暗无人的房屋,

片刻的觉悟所带来的光明,能净除无尽岁月所累积的恶行与无明。

阳光的本质如此明灿,

即使千古之黑暗都无法遮挡。

同样,觉性如此明亮,

即使千古之迷妄也无法使之黯淡。

正如虚空超越了颜色和形状的限制,

也从未被乌云或白云所染污,

觉性亦超越了颜色和形状的限制,

也从未被黑白善恶的现象所遮蔽。

黄油由牛奶制成,

但若不经搅拌,牛奶无法做成黄油。

众生本具佛性,

但若不经修行,众生无法觉悟。

任何人修习此教法将得解脱。

不管是利根还是钝根,

只要通过修行,甚至牧人也能获得解脱。

当你直接领悟到觉性的光明,

你便无须再去聆听各种学说。

当你嘴中正含着蜜糖,

你便无须由别人告诉你蜜糖的味道。

如果没有领悟此教法,即使是学者也会受骗。

不管他在讨论九乘时多有经验,

他就像在形容他从未去过的地方。

这样的领悟会比天空与大地的距离还要遥远。

你可能需要一直坚守戒律,

长期磨炼耐心,

直至完美的领悟你本觉的光明,

否则你将无法跳脱轮回三界。

正因如此,请努力了悟觉性。

《金翅鸟飞空经》

藏文:མཁའ་ལྡིང་གཤོག་རླབས་ Khading Shoklap

作者:ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ། 扎布卡·措洛让卓

汉译:海生

序:

这部大圆满经典,曾在民国时期被汉译为《金翅鸟飞空经》。能被翻译成“经”,可见是多么珍贵的教法。这是一部直指心性、简明流畅、次第分明、充满实修诀窍的完整大圆满教法。在今日的藏地,此部教法仍是大圆满行者人手一册的珍贵宝典。

《金翅鸟飞空经》以金翅鸟为名,皆因金翅鸟先天而成,破壳即能飞天。代表众生本具大圆满心性,只是被暂时障盖住,一旦障碍如破壳般除去,圆满本性将自然显现。

大鹏金翅鸟,力大无比,能从万丈高空,锐视地上的毒蛇,精准的俯冲而下,瞬间啄蛇飞空,消失于天际。象征大圆满教法之神力,能立刻消融一切五毒烦恼于虚空无垠中。

《金翅鸟飞空经》是由二十三首道歌组成,是扎布卡·措洛让卓在冰湖上的孤岛中,闭关三年后,一气呵成撰写的。此孤岛一年仅有一天,在退潮时,露出连接陆地的道路,只有决心坚定的修道者会带上一整年的粮食走上孤岛,开始与世隔绝的闭关生活。

作者ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ། 扎布卡·措洛让卓,被誉为是米拉日巴尊者第二的大成就者,一生居无定所,长年闭关于各雪山圣地,包括在罕有人烟的冈仁波齐偏僻处闭关多年。被尊称为扎布卡 (藏文“白足印”)上师,因为他行脚所到之处,人畜皆被教化,变成“白色”。

近代大成就者顶果钦哲法王,曾经常叮嘱他的弟子,要多研读扎布卡·措洛让卓的教法,因为他是少有的实证者。

由于民国时代翻译的《金翅鸟飞空经》早已失传,难觅踪迹。所以,现在重新翻译,以享世人。亦是对历代大圆满成就者的无限礼敬。

此次,由译者海生授权意识内化官网 yishineihua.com 首发汉译版《金翅鸟飞空经》,灵感湖公众号转载。

灵感湖 于2021年12月28号

夕阳(旅居海外)是本人唯一的网名,没有其他网名和化名。“意识内化”也是唯一的冥想冠名。没有其他用词或冠名。

夕阳老师是一个在冥想中的行者,不属于任何宗教,也不宣传任何教义,也不聚众收徒。每日读书、冥想,居家生活,平平常常,一介凡夫。基本与世隔绝,未曾出面见过任何人,亦未曾授权任何人以“夕阳”或“意识内化”的名义教学。若有以“夕阳”或“意识内化”的名义,拜师、开课等,请甄别。

意识内化官网https://yishineihua.com 是唯一的官网,没有其他分站。请以官网发布的信息为准。

除此以外,没有其他平台(如:博客、微博、喜马拉雅等)。也未曾授权其他平台以“意识内化”或“夕阳”的名义发布消息,若有其他同名同号平台,请甄别。

下载链接:

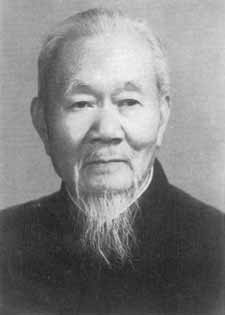

我们师程公(程叔彪库士),号春江病叟,别号解脱长者。上海奉贤人,毕业于北京大学。早年曾前铁道部任文职在工作。程公宿根依赖,一生淡于名利,谛信佛法,通达大乘义理,融会禅、密、净而归一心。

程公修初学时,即得亲近密宗大德(诺那上师、圣露上师、贡噶上师、督噶上师。参见《五师回忆录》。)通达密宗义理,修持修行,深达法要,证悟心源。后又趋禅宗大德虚云大师,随侍多年,蒙师摄受。在大师之殷重教诲,惊棒喝下,契入一心,圆融无疑矣。程公之证悟深得大师印可。大师曾录写张拙诗一首上款是叔彪,下款是虚云,以作纪念。

是时正值四十年代初,日寇入侵,国难方殷。虚云大禅师为使中华民族早日解脱战难之苦,亲自在重庆启建祈祷和平法会,日夜不停拜大悲忏,四十九天之久。程公一直伴随侍大师身边,形影不离,至心念大悲咒,观音圣号,念念不断。自曰:『发心修行,不忘劫历父母众生,今日为救众生,为济济事业,我应尽心。』可见程公爱国之深,悲心之切也。

程公依虚云大师开示,常端坐无念,一日,于打坐时,身漏,明见自性。出定后,觉清凉自在,即禀告大师本人证悟之体验,万缘放下,一念不生,不落无记,久久全身掉落,钢琴虚空,觉明虚净。 大师若为之印证:理上明心,事上见性。

程公于彻悟后,著作有:

一、《大佛顶首楞严经行法释要》(三十余万字)

二、《无门直指》(五十余万字)

程公于九十岁,仍耳聪目明,自曰:『不久人世了。』乃又着有《佛法大意》、《佛法简述》、《五师录》、《楞严经是真非伪》。四小册。

程公悲愿重重,利生心切,不辞辛,不顾年高,劳勤于著述,以文字般若,引导后学之人,普入佛之正知见也。彼开导后学,耳提面命,契理契机,不厌不倦。如曾于去年八年农历七月十五日,对萧君家隽开示云:『汝修持净土二十多年了,必要兼修禅宗,应一门深入,但得见弥陀,何愁不开悟。四臂观音、破瓦法,是密宗往生西方净土法门,应修持的。要知弥陀即般若,般若即弥陀。一如不二也。』

又对陈君妙丽开示:『禅宗是佛长子,对机者先修禅宗,等破本参以后,应兼修净土,梁皇忏、大悲忏应常拜,求佛加被,以明悟自心。坐禅时应不思善、不思恶、不落无记、亲见本性。破瓦法应兼修。明心后,信愿念佛,不禅而禅,不修而修,才是禅净双修。禅若要参,愈参愈远。贴体衣衫不去国外,不是更好吗!禅宗那有那么多啰苏,直下就是!』

程公于十九年农历七月十六日示疾,突患小中风,然神志清醒,目光炯炯,乃关照后事。其时彭慧居士等及各随侍在侧。八年农历八月初六日上午十时卅分念佛而逝,九小时后头顶犹温,卅小时后沐浴更衣,四肢柔软如生。 一夜前往生,陈君妙丽梦程公示现圆寂之相,次日往谒程公,果然已往生了。她乃坐遗体旁念佛,闻到阵阵檀香,久久不散,彭慧居士及程公之子女等亦同时闻到。寿九十岁。遗体火化后,出现加固子与舍利花,遵命嘱咐将骨灰撒入江河,与水族结缘。复旦大学教授应成一老居士挽云:

功行该显密禅净之全得大圆满

作品讲述继杨欧范江而后放无量光

吾于修学中亲近程公多年,深得法益,叹为希有,真大善知识也。程公行解相应,顶门具眼,实为末法之良师。随侍数年,步骤颇多,难以一一尽叙。今略举二点为鉴:

其一,程公一再殷切教戒学人:『我佛世尊之慈悲开导,加持护念,众生才得闻佛法,修戒定慧,教下如是,禅宗亦不例外。吾人为何不可求佛加被呢?应无所住而生其心就是了。』程公此番开导,亦正针对我们人执空之偏见,直下揭示了空有不二、芸芸众生一如祈求道义谛。一生修学中行解相应,不落二边,虽已彻悟心源,仍每日礼佛停止(十万大礼拜礼拜),愈到晚年行持愈切。念佛,切愿生西。』实是心之流露也,学人至今难以忘怀。无所住而生其心,是程公一生行之真理,亦是程公修后学之宝鉴。

其二,程公一再提示学人,《金刚经》云:『凡相,皆是虚妄。』又复教戒:『修禅行人若诸境界出现时,万万不可贪着,俱乐、明、空等相,均是幻妄。若一有欢喜执着,重则着魔发狂,轻则倒退,不能开悟。定中所见之相,勿外人说。除非求善知识印证方可说。』程公此开示,金刚金刚王宝剑,斩断吾人修行中一切妄执。真是无染无着当体空,邪诱魔挠均无踪。程公相应修行成就,由其一法不立,彻悟心源,行解相应 ,回归净土。实是吾人末法修行中之楷模与明师,吾庆幸此生有缘得遇,实希有难逢,宜教奉行,不空过也。《无门直指》手稿,依程公原存于彭慧居士处,一九四年秋,彭慧居士将离沪赴澳洲,祭书殷请上海佛教书局付印。者,《无门直指》出版,因殊缘胜,众生有今福也。愿诸读者大开智慧之门,捐赠书即将获心地法门之启,程公当在常寂光中含笑如矣。

菩萨戒弟子佘雷拜撰

十一六年农历二月十五日于上海时年九十二岁

下载链接:

我们师程公(程叔彪库士),号春江病叟,别号解脱长者。上海奉贤人,毕业于北京大学。早年曾前铁道部任文职在工作。程公宿根依赖,一生淡于名利,谛信佛法,通达大乘义理,融会禅、密、净而归一心。

程公修初学时,即得亲近密宗大德(诺那上师、圣露上师、贡噶上师、督噶上师。参见《五师回忆录》。)通达密宗义理,修持修行,深达法要,证悟心源。后又趋禅宗大德虚云大师,随侍多年,蒙师摄受。在大师之殷重教诲,惊棒喝下,契入一心,圆融无疑矣。程公之证悟深得大师印可。大师曾录写张拙诗一首上款是叔彪,下款是虚云,以作纪念。

是时正值四十年代初,日寇入侵,国难方殷。虚云大禅师为使中华民族早日解脱战难之苦,亲自在重庆启建祈祷和平法会,日夜不停拜大悲忏,四十九天之久。程公一直伴随侍大师身边,形影不离,至心念大悲咒,观音圣号,念念不断。自曰:『发心修行,不忘劫历父母众生,今日为救众生,为济济事业,我应尽心。』可见程公爱国之深,悲心之切也。

程公依虚云大师开示,常端坐无念,一日,于打坐时,身漏,明见自性。出定后,觉清凉自在,即禀告大师本人证悟之体验,万缘放下,一念不生,不落无记,久久全身掉落,钢琴虚空,觉明虚净。 大师若为之印证:理上明心,事上见性。

程公于彻悟后,著作有:

一、《大佛顶首楞严经行法释要》(三十余万字)

二、《无门直指》(五十余万字)

程公于九十岁,仍耳聪目明,自曰:『不久人世了。』乃又着有《佛法大意》、《佛法简述》、《五师录》、《楞严经是真非伪》。四小册。

程公悲愿重重,利生心切,不辞辛,不顾年高,劳勤于著述,以文字般若,引导后学之人,普入佛之正知见也。彼开导后学,耳提面命,契理契机,不厌不倦。如曾于去年八年农历七月十五日,对萧君家隽开示云:『汝修持净土二十多年了,必要兼修禅宗,应一门深入,但得见弥陀,何愁不开悟。四臂观音、破瓦法,是密宗往生西方净土法门,应修持的。要知弥陀即般若,般若即弥陀。一如不二也。』

又对陈君妙丽开示:『禅宗是佛长子,对机者先修禅宗,等破本参以后,应兼修净土,梁皇忏、大悲忏应常拜,求佛加被,以明悟自心。坐禅时应不思善、不思恶、不落无记、亲见本性。破瓦法应兼修。明心后,信愿念佛,不禅而禅,不修而修,才是禅净双修。禅若要参,愈参愈远。贴体衣衫不去国外,不是更好吗!禅宗那有那么多啰苏,直下就是!』

程公于十九年农历七月十六日示疾,突患小中风,然神志清醒,目光炯炯,乃关照后事。其时彭慧居士等及各随侍在侧。八年农历八月初六日上午十时卅分念佛而逝,九小时后头顶犹温,卅小时后沐浴更衣,四肢柔软如生。 一夜前往生,陈君妙丽梦程公示现圆寂之相,次日往谒程公,果然已往生了。她乃坐遗体旁念佛,闻到阵阵檀香,久久不散,彭慧居士及程公之子女等亦同时闻到。寿九十岁。遗体火化后,出现加固子与舍利花,遵命将骨灰撒入江河,与水族结缘。复旦大学教授应成一老居士挽云:

功行该显密禅净之全得大圆满

作品讲述继杨欧范江而后放无量光

吾于修学中亲近程公多年,深得法益,叹为希有,真大善知识也。程公行解相应,顶门具眼,实为末法之良师。随侍数年,步骤颇多,难以一一尽叙。今略举二点为鉴:

其一,程公一再殷切教戒学人:『我佛世尊之慈悲开导,加持护念,众生才得闻佛法,修戒定慧,教下如是,禅宗亦不例外。吾人为何不可求佛加被呢?应无所住而生其心就是了。』程公此番开导,亦正针对我们人执空之偏见,直下揭示了空有不二、芸芸众生一如祈求道义谛。一生修学中行解相应,不落二边,虽已彻悟心源,仍每日礼佛停止(十万大礼拜礼拜),愈到晚年行持愈切。念佛,切愿生西。』实是心之流露也,学人至今难以忘怀。无所住而生其心,是程公一生行之真理,亦是程公修后学之宝鉴。

其二,程公一再提示学人,《金刚经》云:『凡相,皆是虚妄。』又复教戒:『修禅行人若诸境界出现时,万万不可贪着,俱乐、明、空等相,均是幻妄。若一有欢喜执着,重则着魔发狂,轻则倒退,不能开悟。定中所见之相,勿外人说。除非求善知识印证方可说。』程公此开示,金刚金刚王宝剑,斩断吾人修行中一切妄执。真是无染无着当体空,邪诱魔挠均无踪。程公相应修行成就,由其一法不立,彻悟心源,行解相应 ,回归净土。实是吾人末法修行中之楷模与明师,吾庆幸此生有缘得遇,实希有难逢,宜教奉行,不空过也。《无门直指》手稿,依程公原存于彭慧居士处,一九四年秋,彭慧居士将离沪赴澳洲,祭书殷请上海佛教书局付印。者,《无门直指》出版,因殊缘胜,众生有今福也。愿诸读者大开智慧之门,捐赠书即将获心地法门之启,程公当在常寂光中含笑如矣。

菩萨戒弟子佘雷拜撰

十一六年农历二月十五日于上海时年九十二岁

文殊师利般若经

梁扶南国三藏曼陀罗仙译

文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经卷上

如是我闻:一时,佛在舍卫国祇树给孤独园,与大比丘僧满足千人,菩萨摩诃萨十千人俱。以大庄严而自庄严!皆悉已住不退转地。

其名曰:弥勒菩萨,文殊师利菩萨,无碍辩菩萨,不舍担菩萨,与如是等大菩萨俱。

文殊师利童真菩萨摩诃萨,明相现时,从其住处来诣佛所,在外而立。

尔时,尊者舍利弗,富楼那弥多罗尼子,大目犍连,摩诃迦叶,摩诃迦旃延,摩诃拘絺罗,如是等诸大声闻,各从住处俱诣佛所,在外而立。

佛知众会皆悉集已。尔时如来从住处出,敷座而坐。告舍利弗:汝今何故,于晨朝时在门外立?

舍利弗白佛言:世尊!文殊师利童真菩萨先已至此,住门外立,我实于后晚来到耳。

尔时世尊问文殊师利:汝实先来到此住处,欲见如来耶?

文殊师利即白佛言:如是!世尊!我实来此欲见如来。何以故?我乐正观利益众生。我观如来如如相,不异相不动相不作相,无生相无灭相,不有相不无相,不在方不离方,非三世非不三世,非二相非不二相,非垢相非净相。以如是等正观如来利益众生。

佛告文殊师利:若能如是见于如来,心无所取亦无不取,非积聚非不积聚。

尔时舍利弗语文殊师利言:若能如是,如汝所说,见如来者,甚为希有!为一切众生故,见于如来,而心不取众生之相。化一切众生向于涅槃,而亦不取向涅槃相。为一切众生发大庄严,而心不见庄严之相。

尔时文殊师利童真菩萨摩诃萨语舍利弗言:如是!如是!如汝所说,虽为一切众生发大庄严心,恒不见有众生相。为一切众生发大庄严,而众生趣亦不增不减。假使一佛住世,若一劫若过一劫,如此一佛世界,复有无量无边恒河沙诸佛,如是一一佛,若一劫若过一劫,昼夜说法,心无暂息,各各度于无量恒河沙众生,皆入涅槃,而众生界亦不增不减。乃至十方诸佛世界,亦复如是。一一诸佛说法教化,各度无量恒河沙众生,皆入涅槃,于众生界亦不增不减。何以故?众生定相不可得故,是故众生界不增不减。

舍利弗复语文殊师利言:若众生界不增不减,何故菩萨为诸众生求阿耨多罗三藐三菩提,常行说法?

文殊师利言:若诸众生悉空相者,亦无菩萨求阿耨多罗三藐三菩提,亦无众生而为说法。何以故?我说法中,无有一法当可得故。

尔时佛告文殊师利:若无众生,云何说有众生及众生界?

文殊师利言:众生界相,如诸佛界。

又问:众生界者,是有量耶?

答曰:众生界量,如佛界量。

佛又问:众生界量,有处所不?

答曰:众生界量,不可思议。

又问:众生界相,为有住不?

答曰:众生无住,犹如空住。

佛告文殊师利:如是修般若波罗蜜时,当云何住般若波罗蜜?

文殊师利言:以不住法为住般若波罗蜜。

佛复问文殊师利:云何不住法名住般若波罗蜜?

文殊师利言:以无住相,即住般若波罗蜜。

佛复告文殊师利:如是住般若波罗蜜时,是诸善根,云何增长?云何损减?

文殊师利言:若能如是住般若波罗蜜,于诸善根无增无减。于一切法亦无增无减。是般若波罗蜜性相亦无增无减。

世尊!如是修般若波罗蜜,则不舍凡夫法,亦不取贤圣法。何以故?般若波罗蜜不见有法可取可舍。如是修般若波罗蜜,亦不见涅槃可乐,生死可厌。何以故?不见生死,况复厌离!不见涅槃,何况乐著!

如是修般若波罗蜜,不见垢恼可舍,亦不见功德可取。于一切法心无增减。何以故?不见法界有增减故。

世尊!若能如是,是名修般若波罗蜜。

世尊!不见诸法有生有灭,是修般若波罗蜜。

世尊!不见诸法有增有减,是修般若波罗蜜。

世尊!心无悕取,不见法相有可求者,是修般若波罗蜜。

世尊!不见好丑,不生高下,不作取舍。何以故?法无好丑,离诸相故。法无高下,等法性故。法无取舍,住实际故。是修般若波罗蜜。

佛告文殊师利:是诸佛法,得不胜乎?

文殊师利言:我不见诸法有胜如相,如来自觉一切法空,是可证知。

佛告文殊师利:如是!如是!如来正觉,自证空法。

文殊师利白佛言:世尊!是空法中,当有胜如而可得耶!

佛言:善哉!善哉!文殊师利!如汝所说,是真法乎!

佛复谓文殊师利言:阿耨多罗是名佛法不?

文殊师利言:如佛所说,阿耨多罗是名佛法。何以故?无法可得名阿耨多罗。

文殊师利言:如是修般若波罗蜜,不名法器,非化凡夫法,亦非佛法,非增长法,是修般若波罗蜜。

复次,世尊!修般若波罗蜜时,不见有法可分别思惟。

佛告文殊师利:汝于佛法不思惟耶?

文殊师利言:不也,世尊!如我思惟,不见佛法,亦不可分别是凡夫法,是声闻法,是辟支佛法,如是名为无上佛法。

复次,修般若波罗蜜时,不见凡夫相,不见佛法相,不见诸法有决定相,是为修般若波罗蜜。

复次,修般若波罗蜜时,不见欲界,不见色界,不见无色界,不见寂灭界。何以故?不见有法是尽灭相,是修般若波罗蜜。

复次,修般若波罗蜜时,不见作恩者,不见报恩者,思惟二相,心无分别,是修般若波罗蜜。

复次,修般若波罗蜜时,不见是佛法可取,不见是凡夫法可舍,是修般若波罗蜜。

复次,修般若波罗蜜时,不见凡夫法可灭,亦不见佛法而心证知,是修般若波罗蜜。

佛告文殊师利:善哉!善哉!汝能如是善说甚深般若波罗蜜相,是诸菩萨摩诃萨所学法印,乃至声闻缘觉,学无学人,亦当不离是印而修道果。

佛告文殊师利:若人得闻是法,不惊不畏者,不从千佛所种诸善根,乃至百千万亿佛所久植德本,乃能于是甚深般若波罗蜜,不惊不怖!

文殊师利白佛言:世尊!我今更说般若波罗蜜义。

佛言:便说。

世尊!修般若波罗蜜时,不见法是应住是不应住,亦不见境界可取舍相。何以故?如诸如来不见一切法境界相故,乃至不见诸佛境界,况取声闻、缘觉、凡夫境界!不取思议相,亦不取不思议相。不见诸法有若干相,自证空法不可思议。如是菩萨摩诃萨,皆已供养无量百千万亿诸佛,种诸善根,乃能于是甚深般若波罗蜜,不惊不怖!

复次,修般若波罗蜜时,不见缚,不见解,而于凡夫乃至三乘,不见差别相,是修般若波罗蜜。

佛告文殊师利:汝已供养几所诸佛?

文殊师利言:我及诸佛如幻化相,不见供养及与受者。

佛告文殊师利:汝今可不住佛乘耶?

文殊师利言:如我思惟,不见一法,云何当得住于佛乘?

佛言:文殊师利!汝不得佛乘乎?

文殊师利言:如佛乘者,但有名字,非可得,亦不可见,我云何得?

佛言:文殊师利!汝得无碍智乎?

文殊师利言:我即无碍,云何以无碍而得无碍?

佛言:汝坐道场乎?

文殊师利言:一切如来不坐道场,我今云何独坐道场?何以故?现见诸法住实际故。

佛言:云何名实际?

文殊师利言:身见等是实际。

佛言:云何身见是实际?

文殊师利言:身见如相,非实非不实,不来不去,亦身非身,是名实际。

舍利弗白佛言:世尊!若于斯义谛了决定,是名菩萨摩诃萨。何以故?得闻如是甚深般若波罗蜜相,心不惊!不怖!不没!不悔!

弥勒菩萨白佛言:世尊!得闻如是般若波罗蜜具足法相,是即近于佛坐。何以故?如来现觉此法相故。

文殊师利白佛言:世尊!得闻甚深般若波罗蜜,能不惊!不怖!不没!不悔!当知此人,即是见佛。

尔时复有无相优婆夷白佛言:世尊!凡夫法、声闻法、辟支佛法、菩萨法、佛法,是诸法皆无相。是故于所从闻般若波罗蜜,皆不惊!不怖!不没!不悔!何以故?一切诸法,本无相故。

佛告舍利弗:善男子、善女人,若闻如是甚深般若波罗蜜,心得决定,不惊!不怖!不没!不悔!当知是人即住不退转地。若人闻是甚深般若波罗蜜,不惊不怖!信乐听受,欢喜不厌!是即具足檀波罗蜜,尸波罗蜜,羼提波罗蜜,毗梨耶波罗蜜,禅波罗蜜,般若波罗蜜,亦能为他显示分别,如说修行。

佛告文殊师利:汝观何义为得阿耨多罗三藐三菩提,住阿耨多罗三藐三菩提?

文殊师利言:我无得阿耨多罗三藐三菩提,我不住佛乘,云何当得阿耨多罗三藐三菩提?如我所说,即菩提相。

佛赞文殊师利言:善哉!善哉!汝能于是甚深法中,巧说斯义。汝于先佛久种善根,以无相法,净修梵行。

文殊师利言:若见有相,则言无相,我今不见有相,亦不见无相,云何而言以无相法净修梵行?

佛告文殊师利:汝见声闻戒耶?答曰:见。

佛言:汝云何见?

文殊师利言:我不作凡夫见,不作圣人见。不作学见,不作无学见。不作大见,不作小见。不作调伏见,不作不调伏见。非见非不见。

舍利弗语文殊师利言:汝今如是观声闻乘,若观佛乘当复云何?

文殊师利言:不见菩提法,不见修行菩提及证菩提者。

舍利弗语文殊师利言:云何名佛?云何观佛?

文殊师利言:云何为我?

舍利弗言:我者,但有名字,名字相空。

文殊师利言:如是!如是!如我但有名字,佛亦但有名字,名字相空,即是菩提。不以名字而求菩提。菩提之相,无言无说。何以故?言说、菩提二俱空故。

复次,舍利弗!汝问:云何名佛?云何观佛者?不生不灭,不来不去,非名非相,是名为佛。如自观身实相,观佛亦然,唯有智者,乃能知耳,是名观佛。

尔时舍利弗白佛言:世尊!如文殊师利所说般若波罗蜜,非初学菩萨所能了知。

文殊师利言:非但初学菩萨所不能知,及诸二乘,所作已办者,亦未能了知。如是说法,无能知者。何以故?菩提之相,实无有法而可知故。无见无闻,无得无念,无生无灭,无说无听,如是菩提,性相空寂,无证无知,无形无相,云何当有得菩提者?

舍利弗语文殊师利言:佛于法界,不证阿耨多罗三藐三菩提耶?

文殊师利言:不也,舍利弗!何以故?世尊即是法界,若以法界证法界者,即是诤论。舍利弗!法界之相,即是菩提。何以故?是法界中无众生相,一切法空故。一切法空即是菩提,无二无分别故。

舍利弗!无分别中,则无知者。若无知者,即无言说。无言说相,即非有非无,非知非不知,一切诸法亦复如是。何以故?一切诸法不见处所决定性故。如逆罪相,不可思议。何以故?诸法实相不可坏故。如是逆罪,亦无本性,不生天上,不堕地狱,亦不入涅槃。何以故?一切业缘,皆住实际,不来不去,非因非果。何以故?法界无边,无前无后故。是故舍利弗,若见犯重比丘不堕地狱,清净行者不入涅槃,如是比丘非应供非不应供,非尽漏非不尽漏。何以故?于诸法中住平等故。

舍利弗言:云何名不退法忍?

文殊师利言:不见少法有生灭相,名不退法忍。

舍利弗言:云何复名不调比丘?

文殊师利言:漏尽阿罗汉是名不调。何以故?诸结已尽,更无所调,故名不调。若过心行名为凡夫。何以故?凡夫众生不顺法界,是故名过。

舍利弗言:善哉!善哉!汝今为我善解漏尽阿罗汉义。

文殊师利言:如是!如是!我即漏尽真阿罗汉。何以故?断求声闻欲,及辟支佛欲。以是因缘,故名漏尽得阿罗汉。

佛告文殊师利:诸菩萨等坐道场时,觉悟阿耨多罗三藐三菩提不?

文殊师利言:菩萨坐于道场,无有觉悟阿耨多罗三藐三菩提。何以故?如菩提相,无有少法而可得者,名阿耨多罗三藐三菩提。无相菩提,谁能坐者?亦无起者,以是因缘,不见菩萨坐于道场,亦不觉证阿耨多罗三藐三菩提。

文殊师利白佛言:世尊!菩提即五逆,五逆即菩提。何以故?菩提、五逆无二相故。无学无学者,无见无见者,无知无知者,无分别无分别者,如是之相,名为菩提。见五逆相,亦复如是。若言见有菩提而取证者,当知此辈即是增上慢人。

尔时世尊告文殊师利:汝言我是如来,谓我为如来乎?

文殊师利言:不也,世尊!我谓不是如来为如来耶。无有如相可名为如,亦无如来智能知于如。何以故?如来及智无二相故。空为如来,但有名字,我当云何谓是如来?

佛告文殊师利:汝疑如来耶?

文殊师利言:不也,世尊!我观如来无决定性,无生无灭,故无所疑。

佛告文殊师利:汝今不谓如来出现于世耶?

文殊师利言:若有如来出现世者,一切法界亦应出现。

佛告文殊师利:汝谓恒沙诸佛入涅槃耶?

文殊师利言:诸佛一相,不可思议。

佛语文殊师利:如是!如是!佛是一相,不思议相。

文殊师利白佛言:世尊!佛今住世耶?

佛语文殊师利:如是!如是!

文殊师利言:若佛住世,恒沙诸佛亦应住世。何以故?一切诸佛,皆同一相,不思议相,不思议相无生无灭。若未来诸佛出兴于世,一切诸佛,亦皆出世。何以故?不思议中,无过去、未来、现在相。但众生取著,谓有出世,谓佛灭度。

佛语文殊师利:此是如来、阿罗汉、阿鞞跋致菩萨所解。何以故?是三种人,闻甚深法,能不诽谤,亦不赞叹!

文殊师利白佛言:世尊!如是不思议法,谁当诽谤?谁当赞叹?

佛告文殊师利:如来不思议,凡夫亦不思议。

文殊师利白佛言:世尊!凡夫亦不思议耶?

佛言:亦不思议。何以故?一切心相皆不思议。

文殊师利言:若如是说,如来不思议,凡夫亦不思议,今无数诸佛,求于涅槃,徒自疲劳。何以故?不思议法即是涅槃,等无异故。

文殊师利言:如是凡夫不思议,诸佛不思议。若善男子、善女人,久习善根,近善知识,乃能了知。

佛告文殊师利:汝欲使如来于众生中为最胜耶?

文殊师利言:我欲使如来于诸众生为最第一,但众生相亦不可得。

佛言:汝欲使如来得不思议法耶?

文殊师利言:欲使如来得不思议法,而于诸法无成就者。

佛告文殊师利:汝欲使如来说法教化耶?

文殊师利白佛言:我欲使如来说法教化,而是说及听者,皆不可得。何以故?住法界故,法界众生,无差别相。

佛告文殊师利:汝欲使如来为无上福田耶?

文殊师利言:如来是无尽福田,是无尽相,无尽相即无上福田,非福田非不福田,是名福田。无有明闇生灭等相,是名福田。若能如是解福田相,深植善种,亦无增减。

佛告文殊师利:云何植种不增不减?

文殊师利言:福田之相,不可思议,若人于中如法修善,亦不可思议。如是植种,名无增无减,亦是无上最胜福田。

尔时大地以佛神力,六种震动,现无常相,一万六千人,皆得无生法忍。七百比丘,三千优婆塞,四万优婆夷,六十亿那由他六欲诸天,远尘离垢,于诸法中得法眼净。

文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经卷上终

文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经卷下

尔时阿难从座而起,偏袒右肩,右膝著地,白佛言:世尊!何因缘故,如是大地六种震动?

佛告阿难:我说福田无差别相,故现斯瑞!往昔诸佛,亦于此处,作如是说福田之相,利益众生,一切世界六种震动。

舍利弗白佛言:世尊!文殊师利是不可思议。何以故?所说法相不可思议。

佛告文殊师利:如是!如是!如舍利弗言,汝之所说实不可思议。

文殊师利白佛言:世尊!不可思议不可说,思议亦不可说,如是思议不思议性,俱不可说,一切声相非思议,亦非不可思议。

佛言:汝入不思议三昧耶?

文殊师利言:不也,世尊!我即不思议,不见有心能思议者,云何而言入不思议三昧?我初发心,欲入是定,而今思惟,实无心相而入三昧。如人学射,久习则巧!后虽无心,以久习故,箭发皆中!我亦如是,初学不思议三昧,系心一缘,若久习成就,更无心想,恒与定俱。

舍利弗语文殊师利言:更有胜妙寂灭定不?

文殊师利言:若有不思议定者,汝可问言,更有寂灭定不?如我意解,不可思议定尚不可得,云何问有寂灭定乎?

舍利弗言:不可思议定,不可得耶?

文殊师利言:思议定者,是可得相,不可思议定者,不可得相,一切众生实成就不思议定。何以故?一切心相,即非心故,是名不思议定。是故一切众生相,及不思议三昧相,等无分别。

佛赞文殊师利言:善哉!善哉!汝于诸佛久殖善根,净修梵行,乃能演说甚深三昧,汝今安住如是般若波罗蜜中。

文殊师利言:若我住般若波罗蜜中,能作是说,即是有想,便住我想。若住有想、我想中者,般若波罗蜜便有处所。般若波罗蜜若住于无,亦是我想,亦名处所,离此二处,住无所住,如诸佛住,安处寂灭,非思议境界,如是不思议,名般若波罗蜜住处。般若波罗蜜处,一切法无相,一切法无作。般若波罗蜜即不思议,不思议即法界,法界即无相,无相即不思议,不思议即般若波罗蜜。般若波罗蜜法界,无二无别,无二无别即法界,法界即无相,无相即般若波罗蜜界,般若波罗蜜界即不思议界,不思议界即无生无灭界,无生无灭界即不思议界。文殊师利言:如来界及我界,即不二相。如是修般若波罗蜜者,则不求菩提。何以故?菩提相离,即是般若波罗蜜故。

世尊!若知我相而不可著,无知无著,是佛所知。不可思议,无知无著,即佛所知。何以故?知体本性无所有相。云何能转法界?若知本性无体无著者,即名无物,若无有物,是无处所,无依无住。无依无住即无生无灭,无生无灭即是有为无为功德。若如是知,则无心想,无心想者,云何当知?有为无为功德无知即不思议,不思议者,是佛所知,亦无取无不取,不见三世去来等相,不取生灭及诸起作,亦不断不常,如是知者,是名正智,不思议智如虚空,无此无彼,不可比类,无好恶,无等等,无相无貌。

佛告文殊师利:若如是知,名不退智。

文殊师利言:无作智名不退智。犹如金铤,先加锤打,方知好恶,若不治打,无能知者,不退智相,亦复如是,要行境界,不念不著,无起无作,具足不动,不生不灭,尔乃显现。

尔时佛告文殊师利言:如诸如来,自说己智,谁当能信?

文殊师利言:如是智者,非涅槃法,非生死法,是寂灭行,是无动行,不断贪欲、嗔恚、愚痴,亦非不断。何以故?无尽无灭,不离生死,亦非不离,不修道,非不修道,作是解者,名为正信。

佛告文殊师利言:善哉!善哉!如汝所说,深解斯义。

尔时摩诃迦叶白佛言:世尊!于当来世,若说如是甚深正法,谁能信解,如闻受行?

佛告迦叶:今此会中,比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,得闻此经者,如是人等,于未来世,若闻是法,必能信解,于甚深般若波罗蜜,乃能读诵,信解受持,亦为他人分别演说。譬如长者,失摩尼宝,忧愁苦恼,后若还得,心甚欢喜!如是迦叶!比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷等,亦复如是,有信乐心,若不闻法,则生苦恼,若得闻时,信解受持,常乐读诵,甚大欢喜!当知此人,即是见佛,亦即亲近供养诸佛。

佛告迦叶:譬如忉利天上,波利质多罗树,疱初出时,是中诸天,见是树已,皆大欢喜!此树不久,必当开敷!若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,得闻般若波罗蜜,能生信解,亦复如是,此人不久,亦当开敷,一切佛法。于当来世,有比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,闻般若波罗蜜,信受读诵,心不悔没,当知是人,已从此会,听受是经,亦能为人聚落城邑,广说流布,当知是人,佛所护念!如是甚深般若波罗蜜中,有能信乐无疑惑者,是善男子、善女人,于过去诸佛,久已修学,殖众善根!譬如有人,以手穿珠,忽遇无上真摩尼宝,心大欢喜!当知是人,必已曾见。

如是迦叶!若善男子、善女人,修学余法,忽然得闻甚深般若波罗蜜,能生欢喜,亦复如是,当知此人已曾闻故。

若有众生,得闻甚深般若波罗蜜,心能信受,生大欢喜!如是人等,亦曾亲近无数诸佛,从闻般若波罗蜜,已修学故。譬如有人,先所经见城邑、聚落,后若闻人赞叹彼城,所有园苑,种种池泉,华果林树,男女人民,皆可爱乐!是人闻已,即大欢喜!更劝令说,是城园苑,众好严饰,杂华池泉,多诸甘果,种种珍妙,一切爱乐,是人得闻,重甚欢喜!如是之人,皆曾见故。若善男子、善女人,有闻般若波罗蜜,信心听受,能生欢喜,乐闻不厌,而更劝说。当知此辈已从文殊师利,曾闻如是般若波罗蜜故。

迦叶白佛言:世尊!若将来世,善男子、善女人,得闻是甚深般若波罗蜜,信乐听受,以是相故,当知此人亦于过去佛所,曾闻修学。

文殊师利白佛言:世尊!佛说诸法,无作无相,第一寂灭!若善男子、善女人,有能如是谛了斯义,如闻如说,为诸如来之所赞叹!不违法相,是即佛说。亦是炽然般若波罗蜜相,亦名炽燃具足佛法,通达实相,不可思议。

佛告文殊师利:我本行菩萨道时,修诸善根,欲住阿鞞跋致地,当学般若波罗蜜。欲成阿耨多罗三藐三菩提,当学般若波罗蜜。若善男子、善女人,欲解一切法相,欲知一切众生心界,皆悉同等,当学般若波罗蜜。

文殊师利,欲学一切佛法,具足无碍,当学般若波罗蜜。欲学一切佛,成阿耨多罗三藐三菩提时,相好威仪,无量法式,当学般若波罗蜜。欲知一切佛,不成阿耨多罗三藐三菩提,一切法式及诸威仪,当学般若波罗蜜。何以故?是空法中,不见诸佛菩提等故。若善男子、善女人,欲知如是等相无疑惑者,当学般若波罗蜜。何以故?般若波罗蜜,不见诸法若生若灭,若垢若净。是故善男子、善女人,应作如是学般若波罗蜜。

欲知一切法无过去、未来、现在等相,当学般若波罗蜜。何以故?法界性相,无三世故。欲知一切法,同入法界,心无挂碍,当学般若波罗蜜。

欲得三转十二行法轮,亦自证知,而不取著,当学般若波罗蜜。欲得慈心,遍覆一切众生,而无限齐,亦不作念有众生相,当学般若波罗蜜。欲得于一切众生不起诤论,亦复不取无诤论相,当学般若波罗蜜。欲知是处非处,十力、无畏,住佛智慧,得无碍辩,当学般若波罗蜜。

尔时文殊师利白佛言:世尊!我观正法,无为无相,无得无利,无生无灭,无来无去,无知者,无见者,无作者。不见般若波罗蜜,亦不见般若波罗蜜境界。非证非不证,不作戏论,无有分别。一切法无尽、离尽。无凡夫法,无声闻法,无辟支佛法、佛法。非得非不得,不舍生死,不证涅槃,非思议非不思议,非作非不作,法相如是。不知云何当学般若波罗蜜?

尔时佛告文殊师利:若能如是知诸法相,是名当学般若波罗蜜。菩萨摩诃萨,若欲学菩提自在三昧,得是三昧已,照明一切甚深佛法,及知一切诸佛名字,亦悉了达诸佛世界,无有障碍,当如文殊师利所说般若波罗蜜中学。

文殊师利白佛言:世尊!何以故名般若波罗蜜?

佛言:般若波罗蜜,无边无际,无名无相,非思量,无归依,无洲渚,无犯无福,无晦无明,犹如法界,无有分齐,亦无限数,是名般若波罗蜜,亦名菩萨摩诃萨行处,非行非不行处,悉入一乘,名非行处。何以故?无念无作故。

文殊师利白佛言:世尊!当云何行,能速得阿耨多罗三藐三菩提?

佛言文殊师利:如般若波罗蜜所说行,能速得阿耨多罗三藐三菩提。复有一行三昧,若善男子、善女人,修是三昧者,亦速得阿耨多罗三藐三菩提。

文殊师利言:世尊!云何名一行三昧?

佛言:法界一相,系缘法界,是名一行三昧。若善男子、善女人,欲入一行三昧,当先闻般若波罗蜜,如说修学,然后能入一行三昧。如法界缘,不退不坏,不思议,无碍无相。

善男子、善女人,欲入一行三昧,应处空闲,舍诸乱意,不取相貌,系心一佛,专称名字,随佛方所,端身正向,能于一佛,念念相续,即是念中能见过去、未来、现在诸佛。何以故?念一佛功德,无量无边!亦与无量诸佛功德无二。不思议佛法等无分别,皆乘一如,成最正觉。悉具无量功德,无量辩才,如是入一行三昧者,尽知恒沙诸佛法界无差别相。阿难所闻佛法,得念总持,辩才智慧,于声闻中,虽为最胜,犹住量数,则有限碍。若得一行三昧,诸经法门,一一分别,皆悉了知,决定无碍,昼夜常说,智慧辩才,终不断绝。若比阿难多闻辩才,百千等分不及其一。

菩萨摩诃萨应作是念,我当云何逮得一行三昧,不可思议功德,无量名称?

佛言:菩萨摩诃萨,当念一行三昧,常勤精进,而不懈怠,如是次第,渐渐修学,则能得入一行三昧,不可思议功德作证。除谤正法,不信、恶业、重罪障者,所不能入。

复次,文殊师利!譬如有人,得摩尼珠,示其珠师。珠师答言:此是无价真摩尼宝。即求师言:为我治磨,勿失光色。珠师治已,随其磨时,珠色光明,映彻表里。文殊师利!若有善男子、善女人,修学一行三昧,不可思议功德,无量名称,随修学时,知诸法相,明达无碍,功德增长,亦复如是。

文殊师利!譬如日轮,光明遍满,无有减相,若得一行三昧,悉能具足一切功德,无有缺少,亦复如是。照明佛法,如日轮光!

文殊师利!我所说法,皆是一味、离味、解脱味、寂灭味。若善男子、善女人,得是一行三昧者,其所演说,亦是一味、离味、解脱味、寂灭味,随顺正法,无错谬相。

文殊师利!若菩萨摩诃萨,得是一行三昧,皆悉满足助道之法,速得阿耨多罗三藐三菩提。

复次,文殊师利!菩萨摩诃萨,不见法界有分别相,及以一相,速得阿耨多罗三藐三菩提相不可思议。是菩提中,亦无得佛。如是知者,速得阿耨多罗三藐三菩提。

若信一切法,悉是佛法,不生惊怖,亦不疑惑,如是忍者,速得阿耨多罗三藐三菩提。

文殊师利白佛言:世尊!以如是因,速得阿耨多罗三藐三菩提耶?

佛言:得阿耨多罗三藐三菩提,不以因得,不以非因得。何以故?不思议界,不以因得,不以非因得。若善男子、善女人,闻如是说,不生懈怠,当知是人,已于先佛种诸善根,是故比丘、比丘尼,闻说是甚深般若波罗蜜,不生惊怖!即是从佛出家。若优婆塞、优婆夷,得闻如是甚深般若波罗蜜,心不惊怖!即是成就真归依处。

文殊师利!若善男子、善女人,不习甚深般若波罗蜜,即是不修佛乘。譬如大地,一切药木,皆依地生长。文殊师利!菩萨摩诃萨,亦复如是,一切善根,皆依般若波罗蜜而得增长,于阿耨多罗三藐三菩提不相违背。

尔时文殊师利白佛言:世尊!此阎浮提,城邑、聚落,当于何处演说如是甚深般若波罗蜜?

佛告文殊师利:今此会中,若有人闻般若波罗蜜,皆发誓言:于未来世,常得与般若波罗蜜相应,从是信解,未来世中,能听是经。当知此人,不从余小善根中来所能堪受!闻已欢喜!

文殊师利!若复有人,从汝听是般若波罗蜜,应作是言:此般若波罗蜜中,无声闻法、辟支佛法、菩萨法、佛法,亦无凡夫生灭等法。

文殊师利白佛言:世尊!若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,来问我言:云何如来说般若波罗蜜?我当答言:一切诸法,无诤论相,云何如来当说般若波罗蜜?何以故?不见有法可与法诤论,亦无众生心识能知。

复次,世尊!我当更说究竟实际。何以故?一切法相,同入实际,阿罗汉无别胜法。何以故?阿罗汉法、凡夫法,不一不异故。

复次,世尊!如是说法,无有众生已得涅槃,今得、当得。何以故?无有决定众生相故。文殊师利言:若人欲闻般若波罗蜜,我当作如是说,其有听者,不念不著,无闻无得,当如幻人,无所分别,如是说者,是真说法。是故听者,莫作二相,不舍诸见,而修佛法,不取佛法,不舍凡夫法。何以故?佛及凡夫,二法相空,无取舍故。若人问我,当作是说,如是安慰,如是建立。善男子、善女人,应如是问,作如是住,心不退不没,当如法相,随顺般若波罗蜜说。

尔时世尊叹文殊师利:善哉!善哉!如汝所说,若善男子、善女人,欲见诸佛,应学如是般若波罗蜜。欲亲近诸佛,如法供养,应学如是般若波罗蜜。若欲言如来是我世尊,应学如是般若波罗蜜。若欲言如来非我世尊,亦应学如是般若波罗蜜。若欲成阿耨多罗三藐三菩提,应学如是般若波罗蜜。若欲不成阿耨多罗三藐三菩提,亦应学如是般若波罗蜜。若欲成就一切三昧,应学如是般若波罗蜜。若欲不成就一切三昧,亦应学如是般若波罗蜜。何以故?无作三昧,无异相故,一切法无生无出故。

若欲知一切法假名,应学如是般若波罗蜜。若欲知一切众生修菩提道,不求菩提相,心不退没,应学如是般若波罗蜜。何以故?一切法皆菩提相故。

若欲知一切众生行非行相,非行即菩提,菩提即法界,法界即实际,心不退没,应学如是般若波罗蜜。

若欲知一切如来神通变化无相无碍,亦无方所,应学如是般若波罗蜜。

佛告文殊师利:若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,欲得不堕恶趣,当学般若波罗蜜一四句偈,受持读诵,为他解说,随顺实相。如是善男子、善女人,当知决定得阿耨多罗三藐三菩提,则住佛国。若闻如是般若波罗蜜,不惊不畏!心生信解,当知此辈佛所印可,是佛所行大乘法印。若善男子、善女人,学此法印,超过恶趣,不入声闻辟支佛道,以超过故。

尔时帝释三十三天,以天妙华、优钵罗华、拘物头华、芬陀利华、天曼陀罗华等,天栴檀香及余末香,种种金宝,作天伎乐,为供养般若波罗蜜,并诸如来及文殊师利,以散其上,作是供养已,愿我常闻般若波罗蜜法印。

释提桓因复作是愿:愿阎浮提善男子、善女人,常使得闻是经,决定佛法,皆令信解,受持读诵,为人演说,一切诸天,为作拥护。

尔时佛告释提桓因言:憍尸迦!如是!如是!善男子、善女人,当得决定诸佛菩提。

文殊师利白佛言:世尊!如是受持,善男子、善女人,得大利益,功德无量!

尔时以佛神力,一切大地,六种震动!佛时微笑,放大光明!遍照三千大千世界。

文殊师利白佛言:世尊!即是如来印般若波罗蜜相。

佛言:文殊师利!如是!如是!说般若波罗蜜已,皆现此瑞,为印般若波罗蜜故,使人受持,令无赞毁!何以故?无相法印,不可赞毁!我今以是法印,令诸天魔,不能得便。

佛说是已,尔时诸大菩萨及四部众,闻说般若波罗蜜,皆大欢喜,信受奉行。

文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经卷下终

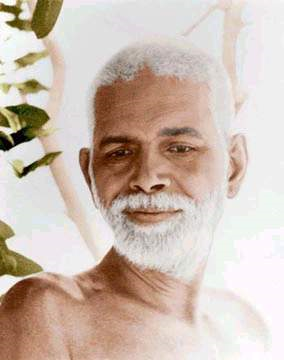

“我是谁”是一系列关于探询真我的问答录的标题。这些问题是在1902年由悉瓦普莱生.皮莱向拉玛那.马哈希提出来的。皮莱先生是一个哲学系的毕业生,那时候在印度南阿考特地区税务局任职。在他1902年出差到提罗地区的时候,他到阿那卡拉山的维罗帕萨山洞与马哈希大师碰面,寻求大师的精神指导,并恳请他回答真我探询过程中的相关问题。但那时候马哈希闭口不说话,并非因为他曾经发过誓,而是他没有说话的意愿,所以他用手势回答所提的问题,当对方不能理解的时候就用写的方式回答。据皮莱先生的回忆和记录,大师共回答了十四个问题。这个纪录在1923年由皮莱先生首次出版,加上了由他自己编写的十几首诗歌,赞颂大师通过驱散他的疑云和把他从生活的危机中解救出来的无比恩惠。后来“我是谁”多次出版。我们发现在有些版本中有三十个问答,另一些版本则有二十八个问答。还有一个版本没有给出问题,而是以一种随笔的形式重新编排了那些教导。现在的这个译本是由二十八个问答的形式组成的。

“真我探询”和“我是谁”两本书是以大师自己的话语展开的一系列教诲。这两本书是大师著作中仅有的译本。它们清晰地阐明了通向解脱的直接道路就是真我探询这一主要教诲。质询的具体方法在“我是谁”中有清楚的阐述。头脑由念头组成。“我”是头脑中第一个冒出来的念头。当那个“我是谁”的质询紧紧相随,所有其他念头就被摧毁了,最后“我”这个念头本身也消失了,只留下那个无比的超越二元对立的真我自己。真我的虚假身份随同身体和头脑等非真我的现象一起了结了,那就是光明。质询的过程当然并不简单。当一个人质询“我是谁”的时候,其他念头会涌起;但当这些念头涌起时,不应该追随和屈从于它们,相反,应当质问“这些念头来自何方”,为了做到这一点,人们需要极其警觉。通过不断的质询,让头脑待在它的源头,不允许它四处游荡,迷失在它自己创造的思想迷宫中间。所有其他的修炼诸如呼吸控制和上帝冥想都应该被视作辅助练习。只有在它们帮助头脑变得安静和集中于一点的时候才是有用的。

因为当头脑获得集中的技巧后,探询真我会变得相对容易。只有通过不间断的质询,各种念头才能被摧毁,真我才能被认识到—在那个无限的实相中甚至连“我”的念头都没有,那个经验就是所谓的静默。

这个,就是拉玛那.马哈希 “我是谁”教导的要旨.

马德拉斯大学—1982年6月30日

我是谁

既然所有动物总是渴求喜乐,避免痛苦,既然我们发现每个人都对自己倾注最大的关爱,既然只有喜乐是爱的缘起,那么为了获得这种是我们天性的、在没有杂念的深眠状态中被体验到的喜乐,你应该认识你自己。为此,以“我是谁”质询自己是认识自己的主要手段.

1.我是谁?

身体由七个层次组成,那不是我;接受声、触、色、味、香相应的听、触、视、味、闻五种感觉器官,那不是我;具有说、动、抓、排、乐等功能的说话、运动、抓攀、排泄、生殖等五种身体器官,那不是我;与五种呼吸功能相应的五种生命之气,那不是我;即使是那会思考的头脑,也不是我;那留下物体印象的既无客体也无功能的不可知,也不是我。

2.如果这些都不是我,那么我是谁?

通过否定以上所提到的,“不是这个”,“不是那个”,这样只有那种觉知留下来—那就是我。

3.觉知的本质是什么?

觉知的本质是存在-意识-喜悦。

4.什么时候才会获得对于真我的认识?

当你所看见的世界破灭了,才能认识真我,真我是观察者。

5.在那个被认同为真实的世界还存在的时候,就不会有对真我的认识?

不会有。

6.为什么?

那个观察者和客体之间的关系就象绳子和蛇。除非作为假象的蛇这一虚幻认识不存在了,才会有对于绳子原原本本的认识,除非认为世界是真实的这个信念被废除了,才会有对于真我根本的认识。

7.什么时候作为客体的世界不再存在?

当头脑这一所有感知和行动的源头静止下来的时候,世界就消失了。

8.头脑的本性是什么?

所谓的头脑是寄居在真我之中的一种令人称奇的力量。是它引发了所有的念想。没有念想,就没有头脑这样东西。所以,念想是头脑的本性。没有念想,也就没有一个独立的实体叫做世界的。在深眠中没有念想也没有世界。在醒来和睡梦的状态下,就有念想也有世界。就象蜘蛛从自身那里放出蛛丝织网又把蛛丝收回到自身,同样地,头脑把它自己投射为世界而又把世界反映到自己那里。当头脑从真我中走出,世界就出现了。所以,当世界现身为真,真我就消隐了;而当真我现身,世界就消失了。当一个人不懈探询头脑的本性,头脑就会停止离开真我。我们所指的真我就是生命的本源(Atman)。头脑总是依赖于什么上面;它无法独处。就是这个头脑被称为微妙体或灵魂(jiva)。

9.理解头脑本性的质询之道是什么?

在身体里冒出“我”这个念头的就是头脑。如果你质问“我”

这个念头首先在身体的哪里冒出来的,你就会发现它来自于心。那就是头脑的根源所在。甚至如果你不断思考“我”、“我”的话,你就会被引到那个地方。头脑中升起的所有念头,“我”是其中第一个。只有这个念头冒出来之后,其它念头才会冒出来。只有第一人称出现之后才有第二和第三人称;没有第一人称就没有第二和第三人称。

10. 头脑怎样变得静默?

通过质问“我是谁”,“我是谁”这个念头会摧毁所有其它念头,就象一根拨火棍,到最后它自己也会被烧毁。然后,就会有对真我的认识。

11.有什么方法不间断地坚持“我是谁”的质询?

当其它念头升起,你不应该追随它们,而应该质问:“它们源自何方?”不管有多少念头升起都没有关系。每个念头升起,你就应该勤于质询,“这个念头源自何方”。那个答案就会出现,“来自我”。于是如果你质问“我是谁”,头脑就会回到它的源头;那样升起的念头就会变得静默。用这种方式重复的练习,头脑就会发展出停留在源头的技巧。当敏感的头脑通过大脑和感官外驰的时候,种种名相就出现了;当它停留在内心,名相就消失了。不让头脑外驰,让它保留在内心就是所谓的“灵性”(inwardness)。让头脑外驰于心,就是“客观化”。那样,当头脑停留在内心,那个所有念头的源头的“我”就会离开,而那个一直存在的真我就会开始显露。不管你做什么,你不必带着自我中心的那个“我”。若你能如此,一切就会以上帝(Siva)的本性显现。

12.没有其它的途径使头脑静止下来吗?

在质询之外,没有其它合适的途径。如果通过其它方式,那只是想控制头脑,头脑似乎会被控制住了,但是它还是会冒起。同样通过呼吸的控制,头脑会静止下来;但是只有当呼吸还处于控制状态它才会静止,而当呼吸恢复原样头脑就又开始动作了,被那些残留的印象所驱使而迷失方向。头脑和呼吸来自于同一个源头。念想实际上是头脑的本性。“我”这个念头是头脑的第一个念想;那就是自我中心。自我中心源起的地方,也就是呼吸源起的地方。因此,当头脑变得静默,呼吸就被控制住了,同样当呼吸控制住了,头脑就会变得静默。然而在深眠状态中,虽然头脑变得静默,呼吸没有停止。这是出于上帝的意愿,这样身体就被保护起来了,其他人就不会觉得这个身体已经死了。在醒着和三摩地(samadhi)的状态中,当头脑静默时,呼吸就被控制住了。呼吸是头脑的外在形式。直到死,头脑一直维持身体的呼吸;当身体死了,头脑也就把呼吸带走了。因此,呼吸控制的练习只是让头脑静默的一个助缘;练习呼吸不会让头脑破灭。

就像呼吸控制的练习一样,对于天神的冥想,持咒诵念,限制饮食等都只是让头脑静默的助缘。

通过对天神的冥想和持咒诵念,头脑变得集中于一点。头脑总是四处漫游。就像一头被一根链条牵住象鼻的大象,它总是顺着链条前进不再左右四顾,同样地,头脑也会抓住一个名字或一种形式不再有空四处游荡了。当头脑扩张成数不清的念头时,每一个念头都变得很弱;但是当许多念头聚于一点,头脑就变得集中和强大;对于这样一个头脑,真我的探询就会变得容易一些。相对于所有其它修行纪律,清淡的进食是最好的;通过留意进食,头脑的淡雅(sattvic)品性就会增长,那样有助于探询真我。

13.当客体的残留印象(也就是念头)就像海洋的波浪一样连绵不绝,什么时候它们才会全部破灭掉呢?

当对真我的静修越来越深的时候,所有念头就会消失。

14.那些从无始以来一直存在着的客体残留印象是否可能被消解从而显露出一个人纯真的本性(真我)?

不必受制于“是否可能”的疑惑,你应该不懈地坚持对真我的静修。即使是一个重罪之人,也不必如此担心和悲叹“噢,我是一个罪人,我如何得救?”;而应该完全放弃“我是一个罪人”的想法,强烈地专注于真我的静修;那样,你无疑会达成。世上没有两种头脑—一个是好的一个是坏的。确实有两种残留印象(念头)—吉利的和不吉利的。当头脑留下一种吉利的印象时,那就被称为是好的;当头脑留下一种不吉利的印象时,那就被认为是坏的。

头脑不应该被允许在世间的和其他人所关心的事物上逗留。不论其他人多么坏,你不应该对他们有憎恨。欲望和憎恨两者都应该避开。所有你给予他人的你给予了你自己。如果明白了这个道理,谁不会(把好东西)给予他人?当真我显露,所有一切就出现了;当真我变得静默,所有一切也就静默了。当我们尽可能地谦卑从事,就会有好的结果。如果头脑回归静默,你就无处不在。

15.质询需要练习多长时间?

只要客体印象还在头脑中存在,就有必要对“我是谁”进行质询。一旦念头升起,就应该通过质询将其消灭于源头。不间断地关注本性,直到真我显露,那就是你所要做的。只要在那个堡垒里还有敌人,他们就会继续作崇;如果在其露头之始就将其消灭,那个堡垒就会落入我们之手。

16.真我的本性是什么?

在真理中只有真我。世界,个体的灵魂,上帝是它的显现。就像银子是珍珠之母,这三者同时出现,同时消失。真我那里绝对没有“我”这个想法。那个就被称为“寂静”。真我自己就是世界;真我自己就是那个“我”;真我自己就是上帝;一切都是神,是本性。

17.一切事物不都是上帝的杰作吗?

没有欲望,刻意和努力,太阳升起来了;就在太阳的莅临中,太阳石发出火光,莲花开放,水汽蒸发;人们各就其位,日作夜息。就像磁铁一来,针头就开始移动,那被三种宇宙神能和五类神行所统合的灵魂,就是通过上帝的莅临,根据相应的因果律,而付诸行动并安息生养。上帝无所决定;也无因果隶属于他。就像世间的行为无法影响太阳,或者就像其它四种元素的优劣无法及影响遍及的空性。

18.在叛依者中,谁最伟大?

那个把自己完全献身于真我(也就是上帝)的人是最优秀的叛依者。完全献身于上帝意味着始终保持在真我本性中,除了真我本性不让任何念想从中升起。不论任何负担加压于上帝,他都承受。既然上帝的无上力量让万物运行,为什么我们不臣服于他而是不断地用什么应该做和怎样做以及什么不该和怎样避免的念想来为自己担忧呢?我们知道火车会运送货物,为什么我们上车后却把我们的小小行李箱顶在我们头上让自己不方便,而不把它拿下来放在火车上让自己感觉舒服一点呢?

19.什么叫“无执”(non-attachment)?

当念头升起,就把它彻底消灭于其升起的原始之处,这就叫“无执”。就像一个采珍珠的人把石头绑在腰间,沉到海底采珍珠,同样,我们每个人都应该心怀“无执”潜入自身里面,去找到真我的珍珠。

20.上帝和上师不能作用于灵魂的解脱吗?

上帝和上师只能指示解放的道路;他们不会自己把那些灵魂带到解脱的状态。实际上,上帝和上师没有区别。就像落到老虎口中的猎物无可逃脱,那些来到在上师所在之处的人们会被上师拯救,没人会落单;但是,每个人应该通过他自己的努力追随上帝或上师指引的道路而获得解脱。一个人只能用自己的眼睛来认识自己,而不是用其他人的眼睛。喇嘛需要一块镜子的帮助才能知道自己就是喇嘛吗?

21.对于寻求解脱的人而言是否有必要探究万物的本性? .

就象一个想把垃圾扔掉的人,他没必要分析它或看看它究竟是什么,所以一个想认识真我的人没必要去计算万物的种类或者去探究它们的特性;他所要做的就是抛开那些遮掩真我的东西。世界应该被视作一个梦。

22.在醒着和睡梦之间有无分别?

醒着的时间较长,睡梦较短;除此之外没有分别。就像醒着的时候发生的一切看上去是真实的,做梦的时候梦中发生的一切也是如此。在梦中头脑具有另一个身体。在醒着和睡梦两种状态中,念想、名相和形式同时显现.

23.对于那些寻求解脱的人读书有用吗?

所有的经文都说:为了获得解脱你应该让头脑回归静默;所以他们总的教导就是让头脑回归静默;一旦理解了这一点,就没必要无休止的阅读。为了让头脑安静下来,你只要在你自己身上探询什么是真我;在书本中能够寻求到真我吗?你应该用自己眼睛的智慧去认识自己的真我。真我在五层外壳之内;但是书本根本是在外面的。既然真我必须通过深入五层外壳才能寻获,在书本中寻找是没有结果的。有一个时刻会到来,那时候你必须忘记所有你学过的东西。

24.喜乐是什么?

喜乐是真我的本性;喜乐与真我没有分别。这个世间的任何事物之中没有喜乐。我们无知地认为我们是从事物之中获得喜乐。当头脑外驰,它只有经验到痛苦。实际上,当欲望得到满足,头脑回到它原来的地方享受到的喜乐就是真我本身。同样地,在睡眠,三摩地和昏迷中,或者在获得渴求的事物,除掉不喜欢的事物的时候,头脑转向内在,经历到真我和喜乐。就这样头脑不停的从真我中走出又回到真我。一个走在外面晒过太阳的人当他走进树荫会感到荫凉。那个不断在树荫和阳光之间走进走出的人是一个傻瓜。智者一直停留在树荫中。同样地,一个知道真理的人的头脑不会离开本源(Brahman)。相反,无知的头脑,周旋于这个世间,尝遍痛苦,只有一点点时间回到本源经验到喜乐。实际上,所谓的世界,就是念想。当这个世界消失,也就是说,当没有了念想,头脑就会经验到喜乐;当世界重现,它就经历痛苦.

25.什么是智慧的洞察?

保持在平静状态就是所说的智慧的洞察。保持平静就是把头脑消解于真我。心灵感应,通晓过去,现在和未来,以及千里眼并非智慧的洞察。

26.无欲和智慧是什么关系?

无欲就是智慧。两者并无分别;它们是一体的。无欲就是不再把头脑附着于任何事物。无欲意味着没有事物出现。换句话说,不再寻求除了真我之外的任何事物就是超然,就是无欲;不离真我本性就是智慧。

27.质询和冥想有什么区别?

质询在于让头脑回归真我本性。冥想在于设想自己就是本源,就是存在—意识—喜悦。

28.什么是放松?

质询那受束缚的自我的本性,认识到一个人的真实本性,这就是放松。