摘自《莲师心要建言》

答复益西措嘉的提问

桑耶·钦普的闭关地,卡千的公主——明妃措嘉,向上师莲花源恳请:请鉴知我啊,伟大的上师!虽然您已经对一个像我这样无知愚蠢的女孩,开示了世间的一切(器世间)以及世间众生(情世间)都是法身,但由于我不断与迷惑感知为伴的习气,我的佛法修持仍旧偏歧到理论性的了解中。我恳请您慈悲赐予我能将所有行持与法性内在本质相连结的教授!

莲花生大师答道:措嘉,听着!在修行大乘的密咒教法时,必须掌握以下三个要点:身体的要点——姿势;双眼的要点——目视;心的要点——安歇安住之道。

首先,要在僻静处,以跏跌坐姿坐在舒服的座位上,双臂平放,挺直脊椎。如果能让身体保持本初的状态,禅修便会自然生起。若不采用这身姿,禅修是不会发生的。

接下来是目视,不要阖上双眼,不要眨眼或斜视瞪眼,要向前不动摇地直视。由于所见视野和心识(此处指眼识)具有同一本质,因此禅修便会自然生起。若不采用正确的目视方式,禅修便不会发生。

心的要点如下:别让平常心的本然状态追逐过往的习气模式,别让平常心的本然状态对有染烦恼的未来活动有所期待;也不要让平常心的本然状态,概念化地在你当下状态中造作什么。将心识安住、安歇在其本然状态中的话,禅修便会自然地生起。如果你分心或散乱了,禅修便不会发生。

当你以此方式让(身、语、意)三门安歇在其本然状态后,一切粗糙和细微的念想便会消退,你的心会宽坦地保任在自身本然之中,这便称为“止”或“奢摩他”——平静地安住。(当你的心)处于自然任运觉性中,没有障碍、没有所居处、且赤裸无遮,(这便称为“观”或“毗婆舍那”)①。当这两者,在具有觉知的刹那中,如同无二无别的一个整体而鲜明清晰地保任着,这便称为“止观双运”。所谓理念上的了解,就是你认为心识是一个客体对境;所谓体验,则是发现心识无所居处;而了悟,则发生在禅修得到心髓时:心的种种状态都保持着鲜明清晰。这与三世诸佛的了悟是无二无别的;它并非以上师深奥的教授为根据所做出的虚构造作,也不是弟子以敏锐智能所思得的结果;这被称为“到达根的本然状态”。

①原版的原稿中显然有一或两个文句佚失了。括号中的文字是英译者加上去的。{英译者艾瑞克•贝玛•昆桑}

以此方式来禅修时,乐、明、无念或离念三种体验便会生起。

远离概念思维的心识,称为无念或离念,又分为三类:“离善念”意指远离对修者及所修对境的攀执。“离恶念”是指切断了粗糙与细微概念思维之流。“离无记念”即是认出了明觉的本然面貌是无有居处的。

在无念的境界中,明性即是明觉或觉性不受阻碍、赤裸无遮的光辉。明性又分为三种:“自然明性”就是处于远离对境的状态。“本初明性”不会只是短暂时间出现而已。“本然明性”则非由任何人所能制造。

乐也有四种。“乐受”即是远离了不和谐的逆境。“离念之乐”即是远离了概念的痛苦。“非二元之乐”即是远离了对二元执着的攀执。“非缘起之乐”即是远离了因和缘。

当这类体验生起时,你便需要知道三种超离的比喻:犹如狂人般超离于乐;犹如幼童之梦般超离于明;犹如已圆满瑜伽密戒的瑜伽士一般,超离于无念。当你掌握了这些之后,便可以免于禅修的过失。

如果你被乐、明、无念三种体验强烈吸引住,而且对此三者有所恋执,你便会步入三有或三界的偏途。恋执乐受时,你会偏离正途进入欲界;恋执明性时,你会偏离正途进入色界;恋执着无念时,你会偏离正途进入无色界。

尽管你自认对乐、明、无念三者既没有贪恋、也不攀执,但你仍旧保留了一种微妙的内心依恋。为了要净除这个陷阱,便有了九次第定,由四禅开始入手,为的是摒除带有欲望的念头。初禅是要远离认为有能者与所者的概念思维,但仍在进行对禅修之所者客体以及禅修之事的识别。二禅是要远离概念思维与识别,但仍固着于品尝三摩地的乐受。三禅是要达到如如不动的心,但仍伴随着吸气与呼气(入出息)。四禅的三摩地则是透过无阻碍的清明感知,全然远离概念思维。

四无色定则净除了色界的概念思维。但由于停留在“一切现象如虚空一般”的想法上,你会偏离正途,进入空无边处。由于停留在“心识无边且无方向”的想法上,你会偏离正途,进入识无边处。由于仍然有“感知的明晰认知非存也非非存,也不能说它是智力的对境”的想法,你会偏离正途,进入非想非非想处之中。由于停留在“心并不由任何实体所构成;心并不存在且是空性的”这样的想法中,你会偏离正途,进入无所有处。这些状态仍有着概念化、心理上的恋着及二元心之体验的些微垢染。

灭尽定或灭受想定则摒除了以上这些状态的种种概念。受思灭尽定,指的是“六识不再涉入各自对境”的一种止灭状态,于呼吸和二元心两者之活动的“间断”中平稳地安住;无受思灭尽,乃是达致你的内在本性。这就是究竟的无分别之境界。

在九次第定当中,四禅的状态是“能生起‘观’的三摩地”,因此,这四禅的三摩地与内在自性相符一致,是世间三摩地当中最卓越的。

四无色定是三摩地的陷阱,而灭尽定则是声闻的寂静三摩地。

透过分辨这些状态或境界,你得以区辨不同类型的三摩地,净除禅修中的障碍,并避免偏离正途。

(乐、明、无念)三者涵盖了整个五道的过程。当你克服了以上这些陷阱,能够修持没有过失的禅修后,在座上禅修时,你沉静且鲜明地保任在乐、明、无念中②;而座下禅修的阶段,种种显相无碍地生起,且如同梦境或是神奇幻相般毫无实质。你了解因和果的本质,累积足够应圆满的功德,而得到三摩地暖相,因此而圆满了资粮道。

②乐、明、无念这种三功德特质是心本然自性的基本属性,就本身来说,它们并非是陷阱。但当我们的注意力被导向这些功德特质,察觉到这些特质,并充满了此三者的“体验”,成了一种值得追求与维持的境界时,便会形成一种细微的恋执;这种细微的迷恋正是久陷轮回的直接成因。(祖古乌金仁波切)

像这样持续修行一段长时间之后,你实际见到了自己内在的固有本性真是无有住处、且是自我觉知的。你认出你的本然面貌,这就是见道。由于你体验到显相、明觉及空性是无有住处且是自我觉知的,因此你直接地见到了非因缘和合的固有本性。烦恼障从根断毁了,你了知因果是空性的,轮回没有任何实质的存在,这即是初地“极喜地”。此时的座上禅修境界与佛果是无二无别的,而座下禅修状态中的一切事物,皆如神奇的幻相般生起。

逐渐熟悉这个境界并能稳定地保任时,一切现象便会成为非二元性。由于认识到一切现象皆是自展现的,显相与一心便合而为一。当空性以因和果的方式现起,此时,你便了悟到所谓的“缘起”。座上禅修期间,一切现象皆是无有住处的,且以明觉之体性的方式呈现;座下禅修的期间,客观对境的微量显现,即是修道。

这样保任一段长时间之后,你了悟到轮回与涅槃的一切是无二无别的、是超越生起与止灭的、是纯粹且全然圆满的、是无有住处且是自我觉知的。所知障完全消失,当一切现象展露为本觉的这个时刻,就是无学道、亦即佛果的境界。

措嘉再次发问:殊胜的上师啊,请鉴知我!这是万物的固有本性,但我们(的禅修)在得到稳定之前,应该遵循何种行止或行持呢?

莲花生回答:听着,措嘉!行持有三种。第一,为了安立“道”,有一般性的共同行持;其次,为了增益禅修,便有瑜伽密戒的秘密行持,最后则是真如的究竟行持。

行持是非常重要的,因为生活中大部分时间都用在座下禅修的日常活动中。你也许已经在概念上了解某个极高的见地,但除非你真的按照此见地的真义来行动,否则便会从道上偏离。你的座上禅修可能已经达到了很胜妙的状态,然而除非能在座下禅修的期间还能保任这种状态,否则它将会消退。因此,你应了解因果的重要法则:要避免任何恶行,而即便是最微小的善行都要去做。这就是正道、就是佛陀教法的精髓、就是智慧的要点。

你已然获得人身,如果想要正确地修持神圣佛法,那么,连一刹那都莫要让身、语、意三门偏入世俗凡庸的状态。日间修持期间,要让你的心识处于不造作的状态,且让六识自由不拘地经历、感受一切,犹如一场梦或是魔术幻相一般。夜间,要在不投射念想和也不消融念想的离念境界中,让深沉的睡眠与法性合而为一。要净化梦境状态的迷妄体验,将之转化为正道;也就是说,要去培养慈心、悲心和菩提心,并且要训练自己愈来愈娴熟生起次第与圆满次第。

早晚都要做七支净供⑨,而且不要疏忽每天的朵玛食子的供养等等。要以百字明咒来忏悔你的罪行。要注意因果的重要法则。要再三深思,获得八闲暇及十圆满(审校注:珍贵人身具有八闲暇与十圆满)有多么困难,要深思死亡和无常,要深思轮回的过患。

③与七支供养相同:顶礼、供养、忏悔、随喜、请转法轮、恳请勿入涅槃、为一切众生的利益而回向功德。

要训练自己培养菩提心。要练习生起次第,使显现和存在的一切都能是本尊坛城。至于圆满次第,则是安住在无二元之中,也就是毫无自性的显相,如同水中月的反影一般。最后则要回向善根。

若能以这种方式修行,你便是在遵循共乘、你便是走在正道上,而且已为瑜伽道建立了基础。

在建立了道的基础,并且对见地和真实本性获得了体验、了解及确信之后,便要开始修行瑜伽密戒的秘密行持。秘密行持能增益、提升瑜伽道,并能破除概念思维。修行上已极为娴熟和稳定的行者,便可从事密行。

针对大乘的正确修持来说,则应了知“一切对境皆不真实”的见地。而密乘则有本尊眷众的见地,亦即生起次第;以及超越边见的无二元,亦即圆满次第。

当你能把一切众生都视为父母时,就表示你已用菩提心训练自心而生起了“道”。为破除我执及相信有鬼魔的信念,应该去令人惊恐之处,并扎营在最可怕的地方。一开始先皈依三宝,生起菩提心,并向你的上师祈请;然后再为由该地区神灵所引领的如虚空般无量有情众生,长时诚挚地修持无量的慈心、悲心与菩提心。歇息安住,并于胜义菩提心之中入睡,此胜义菩提心即是超越生、住、灭的离戏大乐境界,于其中,神祗与魔众是无二无别的。当你感到恐惧可怕时,心里就要贯注专心地如此思考:“这样的恐惧或害怕,源自相信有鬼魔,而这样的信念则源自于不了解一切有情众生都是自己的父母。如今这想法的投射显现为魔,那么我这单单是陈腔滥调及理念上的菩提心,又如何能成就真实义呢?”要这样专注一心,培养真挚的慈悲心和菩提心,且毫不挂念地将你的身体交给由该地神灵统率的所有神祗与魔道,说:“请随意取用我的肉、血和骨骸吧!”并让自心安静地安住歇息在菩提心中。

同样的,当你生起关于神或魔的想法,菩提心因此而动摇时,要发想:“这是相信有鬼魔的信念所生的投射罢了!”接着,毫不犹豫地将身体供养给鬼魔,然后再于等持禅定中安歇。如果鬼魔真的出现了,就直接跳进他嘴里,或是跳进他腿怀中,完全放弃你珍视身体的念头。长养菩提心并且回向此善根。

当你斩断那相信鬼魔存在的信念时,鬼魔的展现及幻变便会消退,当地神灵便会在你的掌控之中。念头的消退与鬼魔的驯服两者是相随而生的。

一旦你了解一切有情众生皆是父母,你就不可能相信有鬼魔的存在;然而你若仍如此相信,就表示你尚未圆满修持训练。

其次,为了要彻底地断除④,你要认出一切客体对境都是不真实的。断除了相信有鬼魔的信念、断除了认为邪恶力量为真实的执着之后,就前去最骇人可怕的地方,以便增益自己对显相非真虚假的见地;要皈依、长养菩提心、并做祈请。当你认出一切客体对境并不真实、一切概念皆是迷妄、万事万物都是空性的、且当下的感知犹如一场梦或奇变的幻相时,就在这无一物究竟存在的无造作空性境界中入睡。

④断除,此处指的是断除对所有物、身体以及自我之恋执的施身法断境修行。【英译者艾瑞克·贝玛·昆桑】

当你感到恐惧、害怕或是惊骇时,要专注集中自心,如此深思:“由于不了解恐惧和惊骇如同梦境与魔幻假相,我因而相信鬼魔的存在。现在此投射之境已经生起,向我显示了自己了解的幻相的见地仅只是理念上的了解罢了,而这是不会成就真实义的!”要让自心全神贯注地集中在这个想法上,在万事万物都不真实且是幻相的境界中,自在地安住歇息。

认为鬼魔存在的念头或是这些奇变幻相一生起时,你必须马上认出此投射之境不真实的本质。要确信此投射之境没有真实性,而是如同幻术展现一般。如果真有鬼魔出现,要决信这鬼魔是不真实的,直接跳进鬼魔的腿怀里;鬼魔显相的旋风会消失,你会无有阻碍地穿透这个显相。就在你斩断相信有鬼魔的信念之时,这些魔幻的展现便自然消退。战胜自己的想法和鬼魔的终结两者是相随而生的。

第三,为了彻底断除,要训练稳固的生起次第,凭借稳固的生起次第,你的体验便会以本尊相而展现。为了增长你的生起次第,并克服相信有鬼魔的信念、克服对于存有众生之世间的二元执着,你应前去令人惊骇之处。到了那里,就做皈依的修持、长养菩提心,并做祈请。将周遭环境观想为神圣宫殿,并将一切有情众生,尤其是当地神灵观想为本尊。要念诵心咒,使你的觉性更敏锐,使你的心耀然明亮,如此持续禅修一段长时间。要信奉深具要义的胜义空性。要在一切有所显现,然而却没有自性的境界中入眠。当害怕或是惊恐的想法生起时,要专注地集中自心,然后这样深思:“由于认不出可怕而令人惊骇的鬼魔显相实为本尊,我造作出相信有魔众和恶鬼的信念,现在此信念的投射如同幻术般出现了。我的生起次第只是文字及理智上的了解而已,这如何能使我得到成就呢?”专注地集中自心,抛开珍视身体的爱执,将身体当做荟供曼陀罗献出,清楚地观想显现与存在的一切皆为本尊。

将你平凡的身体圣化为甘露,贡献给一切有情众生。特别将作恶者列为首席,自在地安歇在无有戏论造作的状态中。

相信鬼魔实存的信念之所以会生起,是因为魔的显相或是幻化展现一出现时,你没有了解到此显相即是本尊的坛城。你要想:“那只是一个投射罢了!”并忆念本尊。

若能得到某些了悟上的成就,你便会了解自己和鬼魔具有和本尊同样的特质。因此要想:“与本尊会面是多么令人欢喜啊!”跃入鬼魔的腿怀间,拥抱它;进入鬼魔的口中,让彼此的心合而为一。让你的物质色身成为荟供曼陀罗,以此,你将会了悟诸种显相皆是本尊,如此一来,关于鬼魔的所有概念都会停息,幻术般的展现会自然地消退,而当地神灵也会臣服于你。

第四,为了要彻底断除,要以圆满次第的稳固见地来了知无二元的本质。

要利用你对鬼魔的恐惧、害怕与相信鬼魔存在的信念,增长对圆满次第无二元本性的了悟。为了达到这个目的,我们要先作前行,然后自在地安住于无二元的境界中;于此,身体与心是无二的,显相与心是无二的,自我和他人是无二的,朋友与敌人是无二的,神祗与鬼魔是无二的。简言之,要安歇在没有任何二元现象的状态中,不散乱地维持此相续的境界。

这样修持的时候,如果鬼魔的幻相或想法生起了,就专注在无二元中,要想:“这个投射是由迷惑所生,是起因于我的心并没有专注地保任在无二元境界中!”相信鬼魔实存的信念一生起时,要自在地安歇在无二元境界中。如果真的有鬼魔现身了,要专注地集中精神,想着:“多欢喜能有这个机会禅修无二元本性,以之作为增长见地的训练!”跃人鬼魔的腿怀间吧,你将会没有障碍地在无二元、无根基的空性中穿透这鬼魔。究竟上,鬼魔并不具备任何真实性。

以此方式,无二元的真义便在你生命的存有中露出了曙光。相信有鬼魔存在的二元念想就此中断,且外在幻术般的展现便自然地消退。了悟无二元时,你便掌控了邪恶力量和有碍魔;这是由于无二元性,也因为显相和心相互依存之故。

因此,当你止静时,魔也是止静的;当你被平抚时,魔也被平抚了;当你解脱了,魔也解脱了;当你被调伏时,魔也被调伏了。这个魔是你自身的魔,因此,斩断此魔,便会平抚你自身。因此,勇敢去面对一个恐怖之地,比起三年的禅修,更有增益禅修的作用。

秘密行止不只是着眼于对鬼魔的想法,也着眼于斩断传染性疾病的想法,像是麻疯病等,以及害怕、忧惧、嫌恶、反感、怯懦、胆小、困窘难为情等感受。总之,无论生起了什么想法,要如上述所说一般斩断这些想法。

最后,是属于真实真如的究竟行止,这是没有神与魔的二元分别对立的。远离了清净与染垢的二元分别对立,因此,二元执着的缠结便解开了。远离了取纳善的、排拒恶的,因此,疑惑犹虑便断除了。没有想要逃避、准备培养什么或是去攀执什么的冲动,因此,轮回与涅槃的二切概念便全然消失在无二元明觉的广境之中,但却仍完全无遮地维持着无二元的合一性,也就是大乐的心髓。

在那个时候,即使阎魔狱主——死神,以死亡之钩擒住你,要把你带走,你都不会感到害怕或是惊恐。即使金刚萨埵佛尊现前了,你的定见中也不会含有任何怀疑或不确定感;这就称为真实义的究竟行止。

透过这类秘密行止,你建立了本然境界的基础,增长了见地,使修行更加精练,而且完满了果。这教法是极为深奥的。

措嘉又再提问:请鉴知我,伟大的上师啊!我恳求您仁慈地赐予我心要口诀,让我能够断除当下觉性中的受苦根源,并能将生与死都以为道用!

莲师答复:听着,措嘉!五瑜伽能揭示出修行的要点,因此我将教导你“运用自己的一切行动做为修行之道”的心要口诀。

第一,关于睡眠瑜伽:入睡的时刻无异于死亡,因此,此时要修复你的三昧耶,重受声闻戒,净化你的心续,克服三毒烦恼的造作纠缠,并避免涉入回忆及(对未来的)计划。让内外一切现象在真如三摩地中保持全然解脱自在——真如三摩地也就是对任何事物都无有攀缘的境界。在没有戏论造作的圆满次第、这非概念的法身中入睡,这就是以死亡为道用。

将一切内外现象、器世间与有情众生、主尊与随扈眷属众,消融到你心间的种子字。在无所攀缘的境界中入睡,你便是在运用这死亡的概念作为修行道。

第二,苏醒瑜伽无异于再次投生。一睡醒时,你就要清晰地从圆满次第中忆起那无碍的明觉,那将会净化再次投生。

其次,你应该了解因与果的要点,这会为你所做的任何心灵修行带来关键要素,而且这比任何其他修持都更能增益修行。

黎明时,应将食物纯净的部分送到脉中,并且排出不纯净的部分。当脉内部完全净空时,会让外、内、密的过失或善较容易呈现、生起,于是,脉生起为中脉,气为本智,诸大种则为大乐,而自心则现为无二元的觉性;这也正是施做任何一种医学治疗或疗愈仪式的目的。此外,这也是何以真实圆满的佛陀在黎明时觉醒而契入正等正觉的原因。

第三,饮食瑜伽必须结合密咒的灌顶仪式。如果修生起次第,就将食物当作智慧甘露献供,观想本尊在你的腹中,要像本尊消融到本尊中一样地享用食物。

如果你修持的是净治除障的话,先将食物当作智慧甘露献供。在心间观想代表六道众生之种的种子字,然后要以烧尽种子字那般的方式来进行饮食。

如果你修持的是双运,就要将食物当作方便智慧无二无别的甘露来献供,并以双运的方式来享用食物。

如果你修持圆满次第,便要将食物当成是显空俱现的智慧来献供,享用法性、吃着法性。

简言之,要与你正在修持的三摩地融合而安住,如此来享用食物。透过这样的方式,你所吃的任何食物都会成为成就三摩地的因。

第四,关于相续瑜伽的部分,一位正确运用修道的行者,绝不该沉浸在凡俗的烦恼中。行者应该透过特殊的技巧或诀窍来辨识一切现起的烦恼,并将这些烦恼带回正确的修行道上。

烦恼的根源是五毒,以下说明如何将五毒以为道用。当强烈的贪欲(性欲)突然现起时,要透过正念觉察来认出这些烦恼,并思维贪欲的成因;这是由于外在因素而生起的,也就是想要跟一位迷人的男性或是女性交合,而受到了这种性冲动的支配控制。此刻,欲望带来的疼痛就像是洪水猛烈的奔流,到最后,你的心会完全消散到你已经习惯的那种模式中。

若要辨识出那个模式便要了解到,外在令人神魂颠倒的条件因素都是自心造作出来的。若不是如此,你所钟爱的朋友就不可能会被其他人当作敌人。想要交合的冲动从你心中生起而显现为欲望,就像是空无的天空中出现的风。

现在要说的是如何深观贪欲的体性,并以贪欲为道用。具吸引力的外在因素,以及交合的冲动,是远离二元的,在此状态中安住,欲望因此便转为乐空不二的体性。空性的本然体性,以及现起为乐的体现,两者的本质并无不同。这即是贪欲的圆满,亦即妙观察智。

同样的,透过深观愤怒的体性,并安住于其中,你便了悟明空不二的体性。其本然的本质是空性,而本质的体现则为明。这就是愤怒的圆满,亦即大圆镜智。

透过深观痴的体性,并安住于其中,你便了悟到非概念性的觉性。其本然的本质为空,体现为无概念。痴的圆满就是法界体性智。

以同样的方式,若将骄傲与嫉妒以为道用,两者会转为平等性智与成所作智。

简单来说,十不善是由五毒而生,五毒则来自于三毒。借着辨识三毒,并将之以为道用,你便维续了三藏教法,也保持在三学处之中:

•借着深观贪欲的体性,并安住在此体性的状态中,你经验到乐,这就成了律藏。你离开了凡庸的欲望,这便是戒学处。

•借着深观愤怒的体性,并安住在此体性的状态中,你经验到明,这就成了经藏。你离开了凡庸的愤怒,这便是三摩地的训练。

•借着深观愚痴的体性,并安住在此体性的状态中,你体验到无念,这就成了论藏。你离开了凡庸的愚痴,这就是分别智的训练。

你应该明辨出一切生起的烦恼,并以此方式将烦恼以为道用。

第五是时瑜伽及其要点,其中分为五时。首先,黎明时,食物清净与不清净的部分分离了,你的心是敏锐的,身体清新复苏,你的智能清晰,而且明点增盛了。无论是过失或是善德的力量都更强大,因此,认出任何现起为欲望的念头,并将之作为善道用,是非常重要的。

第二,在傍晚时,你的明点力量衰退,一股焦虑的情绪可能会出现。神祗与鬼魔的幻变展现会更强大,这个时候与死亡相似,不管是过失或是善的力量都更显增强,因此,认出所有现起为恐惧害怕的念头,并将之作为善道用,是非常重要的。

第三,当强烈的烦恼或纷乱的想法出现时,如果你无法将之作为道用,这很有可能会让你付出生命的代价,或是使你损毁戒律、障碍你的三摩地,并扭曲真实的修道。因此,一定要认出烦恼、想法,并以之为道用。

第四,当无二元的本觉生起,你的心与无念的体性双融无别时,要将此运用在方便道上。当你在这些体悟的架构中运用种种心要时,要一刻也不散乱地禅修一段长时间。在那个时刻,祈愿及因果关系的环节会形成;这是一个关键点,因此建立起定见是很重要的。若是让祈愿及因果关系的环节混杂了任何其他凡俗的概念思考,是很不适切的。由于造作(祈愿)者是一种概念性想法,因此,这就像是错用退烧药来对治寒病一样。

第五,当死亡来临时,你会完全受制于个人独特的“连系之业”的控制,因此,创造正向的因果连结是很重要的。把一切罪行抛诸脑后,忆念起一切善行吧。专一地让自心专注在你已练习稳固的特定修持上,而且,每一个片刻都要远离迷妄的体验。简言之,在这个时刻,创造出善的因果连结是非常重要的。

措嘉又再提问:请鉴知我,伟大的上师啊!请教导关于中阴状态的要点。

莲花生大师答复:听着,措嘉!说到中阴,从死亡到再次投生的这段期向,称为生死中阴,其中包含三个重点:最好的是在经历任何中阴之前就证得正觉;次好是在中阴阶段证得正觉;第三则是如何再次投生。

第一个重点又分为四个部分:四大种如何消融分解、念头如何止灭、离念的本智如何现前、如何透过认出自己的本性而证得佛果。

首先,当地大融入水大时,脐轮的脉结会分解,地大之风失去作用力,身体感到沉重,意识愈来愈微弱,而且会出现如海市蜃楼般的经验。

接下来,当水大融入火大时,位于心间的脉结分解,水大之风失去作用力,口鼻变干,意识不安,会出现烟雾相的经验。

第三,当火大融入风大时,位于喉间的脉结分解,火大之风失去作用力,身体的温度渐变微弱,知觉摇动不定,会出现萤火虫相的经验。

第四,当风大消融到意识中,位于密处的脉结分解,风大之风失去作用力,气息停止穿梭于鼻孔间,意识有些许困惑,会出现一些光亮相。

念头如何止灭:在中脉下方末端,是来自母亲的精华,以字母“阿”的形式呈现。当右脉的力量衰微时,这个精华便往上移,征兆就是出现一片红色。那个时候,贪欲的思想状态会停息。

在中脉上方末端,是来自父亲的精华,以字母“杭”的形式呈现。当左脉的力量衰微时,这个精华便向下移动,然后会出现一片白色。那个时候,愤怒的思想状态会停息。

接着,于头顶遍行的风息失去作用力,因此出现了黑暗相。那个时候,愚痴的思想状态会停息。

当三毒以此方式停息之后,傲慢与嫉妒会自然而然地止息,因为三毒已经融解到三条脉中。在这之后,外呼吸会停止。

离念的本智如何出现:一直到此时为止,外呼吸中断了,但是内呼吸还没有停止。上升的日与下降的月相会在一起,风息心进入中脉。由于三毒被聚留中脉内,而且思想已经停息一小段时间了,因此离念的觉性——诸佛的法身之心,于此时现起的时间约有一顿饭之久。

如何借着认识离念的本初智,达到成佛:由于愈来愈熟悉如何去认证,且对口诀教授已得定见,借由这样的力量,你将会了解自生的俱生智,并证得法身中母子双融的佛果。接着,明觉穿越梵穴,并进入法界。

这是针对最高根器者,无须经历中阴便能证得佛果的教授。

针对中等根器在中阴状态证得正觉佛果的教授,也有四个部分。四大种消融分解的方式以及思维状态停息的方式,与上述相同。

关于第三部分,法性如何在中阴显现:如果行者不能像上根者一样认出法身的离念境界,那么住于心间中央的明觉便会进入白丝般的气脉通道中。显现于外的是,心和物质分离,你会失去意识七天。⑤由昏迷中清醒后,法性会以声音、色彩、光线和光球的形式,持续显现五天。

⑤一般的说法是持续三天半,旧有的计算方式使用的是十二小时半天。{英译者艾瑞克•贝玛•昆桑}

声音是火大元素的自然之声,声音巨大而有力,这声音轰隆作响,如同划开夏季与冬季的闪电一般。明觉的本然光辉以清晰鲜明的色彩显现,从色彩内部耀然四射的光芒,灿烂眩目地像是秋季旷野上的海市蜃楼。

第四,如何借着认证自身本然面貌而证得正觉佛果:借由修持那已被直指出的本性之后,这些音声、色彩和光线等展现,将现为自生的俱生智,而你便会成佛。

行者在各自的训练与娴熟度上是有所差异的。对那些已经训练好本尊瑜伽圆满次第的瑜伽士来说,声音、色彩和光线等等展现,即是本尊坛城的自然展现,这样的瑜伽士将以报身证得正觉佛果。

已经了悟显相虚妄错谬的瑜伽士,将会了知声音、色彩与光线等等显现如同一场梦或是幻术假象一样,这样的瑜伽士将会以化身证得正觉佛果。

已经认出轮回涅柴一切现象都是个人体验(自显现)的瑜伽士,将会了知声音、色彩与光线等等显现都是自生与自解脱的,这样的瑜伽士将会以体性身而证得佛果。

因此,你应该以你已经得到体验和证悟的修持来穿越中阴。

最后,有关如何投生又有五个部分。四大种消融分解的方式及思维状态的停止,与前述内容类似。

第三部分,透过八缘起⑥,意生身便逐渐成形:无明,就是无法认出光辉是你自身的自显现。由于无明的力量,在五风聚集并形成轮回的时候,行出现了。由于行,心识变得更加明确清楚,对客体对境的执着于是产生。接下来,中阴状态的名色出现了⑦。心识变得更加敏锐与快速,形成了六处。触发生在六处遇到客体对境的时候。受是快乐或痛苦的感觉。爱发生在当你因此生起了喜欢或不喜欢时。就这样,这八个因素形成了意生身。

⑥无明、行、识、名色、六处、触、受、爱,即十二缘起的前八个。【英译者艾瑞克·贝玛·昆桑】

⑦“名色”这个名相指的是五蕴,其中“色”是色蕴,而“名”则由他四蕴——受蕴、想蕴、行蕴、识蕴所组成。【英译者艾瑞克·贝玛·昆桑】

第四,中阴经验如何发生:过去的习气及业力的显相展现而出,因此,你会经验到自己前去往昔的家乡和家园,也会在心理层面上与你所有的亲人相伴。你的食物以及居住地是不稳定的,你的意生身必须从烟供中汲取所需食物。除了可以进入下一世投生的母亲子宫内,以及趋入金刚座之外,你还可以无碍地移动。你不断感到害怕、恐慌、处于惊惧之中,会遇见食肉魔、狂暴的野生动物、狂风暴雨和大风雪,你四处寻找避难处和藏身地。你的六处明晰,心智能力完整无损。你拥有纯净非凡的视觉,而且可以看到其他中阴有情。

第五,如何再次投生:先前的根明光的自光消退之后,你会经历到五条凡常的光道⑧。俱生无明认不出这光辉的觉性即是你的本然面貌,而遍计无明则将明光概念化为他物。由于执着于这个“他物”的显相,你便投生到六道中,就好像山间的鹿被陷阱捕捉,或是蜜蜂困在花中。

⑧五条凡庸的光道在下一段落中会被述及。

若恋着白光,你将投生为地狱道众生;恋着红光,你将会投生为饿鬼;若进入黑光之中,便会投生为畜生道众生;而进入黄光时,则会投生为人类;若恋着绿光,便会投生为天人或是阿修罗。在那个时刻,你必须记住六道有情所受的苦,不要恋着这些光芒中的任何一者。

中阴心识可以轻易改变方向,因此如果你可以保持正念觉察,并且生起想要投生极乐世界佛净土的深切渴求,那么无疑地你将会投生到那里。

措嘉再次提问:请鉴知我,殊胜的上师!禅修尚未稳定的瑜伽士不是应该致力于净治障碍吗?行者应该如何清净修行道上的障碍呢?

莲花生大师答道:听着,措嘉!关于净治修道上的障碍,有四个部分:净治三摩地暂时体验的障碍;清净身体疾病和疼痛的障碍;清净概念性思维及心中神魔的障碍;清净由违缘引起的暂时染污所生的障碍。

第一部分,关于净治三摩地暂时体验的障碍:昏沉意味着无法体现灿然的明觉,无法以明性的体验充分融会其中。由于困倦之故,昏沉于是又混杂了昏睡的状态。

掉举不安意指心识向外移转到某个对境,或是追逐某件事物。外移指的是专注力无法保持镇静。散逸就是陷在对某个他物的感知中。不定就是可以镇静一小段时间,但无法长时间地维持。潜流是你的注意力未被注意到正在移动着,但你却以为注意力仍然维持静止不动。

掉举不安有两种。“他物引起的掉举不安”意味着由于某些情境,意识变得激扰不安。另一种是“自身造成的掉举不安”,则是在禅修之中生起了一种想着“真安静!真清明!”的细微觉受。

昏沉与掉举是由无法专心、不知不觉陷入漫不经心之中所造成的主要过失。

感到昏沉时,要将注意力引导到心间。专一且如如不动地禅修时,要保持专心和全神贯注。透过这样的方式,你将不会屈从于昏沉或昏睡无力,而是能保持在修道上。

当感到掉举、扰动不安时,要将注意力引导到脐下部位,保持专心与全神贯注,并如如不动地禅修。透过这样的方式,你会变得全然专注一心,而不会成为掉举或散逸等过失的猎物。

一般来说,如果你的注意力很专一且完全集中的话,是不可能会变得昏沉或是掉举的。

现在要说的是利用对三摩地有益的事物作为道用。乐、明、无念的善妙三摩地;慈爱、悲心或出离心,抑或坚决、明确的虔敬心,这些全都有着透过身体和言语的戏论造作而来的体验之味。这些体验是风息,经由嘴部穿梭,其中也会发生成为我执猎物的危险,因此使用口诀心要来体受这些体验,是异常重要的。要了解这些都是依赖二元心而生起的暂时体验,要保持这样的心态,然后洞彻每种体验的体性。保持在这相续之流中,不执着困难和爱执,然后这些体验就会逐渐现为无二元觉性的本质。就如此保任这般相续之流,不去攀执或助长那些暂时的体验。

如果你感受到喜乐的体验,要立即断除对它的执着。如果你因为心中涌现强烈的悲心而泫然欲泣,要了解到,见地的关键要点就是去认出明觉。不要沉浸在体验的感受中,而是要维持于禅定的相续中。

体验也可能是鬼魔的幻变呈现。为了避免你沉溺于助长鬼魔的幻变,我将教你利用有害之体验作为三摩地助伴的心要口诀。

无论发生什么事——生病、痛苦、心痛,或是强烈的疲倦,要知道这些都是暂时的体验。不要气馁或认为这是不幸的事。要让所感知的对境及能感知的心自然展现,并被解脱。不要将这些情境看成过失抑或美德,而是要让这些情境自然而然地生起,让它们自行解脱。

现在我要解释如何增长这些体验,使之超越助益与伤害。在阿赖耶识中,轮回与涅槊的现象,自然地维持着种子的形式。在金刚身中,轮回与涅槃的现象则呈现为脉中字母和风息心。因此,当你认出实相的本然面貌,并一边运用三摩地心要来作修持时,脉结会被打开、风息心会被净治、习气会被净化,你也会开始掌握到证悟的功德特质。像这样,轮回与涅槃的种种体验便会生起。

如果找到一个空隙,风息是无孔不入的;如果你塑成一个概念,魔罗便会显现。如果你漫不经心地抛弃体验,这些体验便无法成为修道的一部分。要知道,这种种展现都是暂时的体验。

不要将任何事物视为过失,不要将任何事物视为美德。要远离希望、恐惧与疑惑,要训练自己让暂时的体验自然地生起、自然地解脱,如此,一切体验都会成为修行的增上缘。

有时,在做闭关修行时,心是调柔的,在心灵修行上是有所进展的,行者会突然唱出长而优美的歌曲。其他时候,心是难以调伏的,心灵修持变弱,注意力溃散,行者感受到剧烈的痛苦。

种种高低起伏的体验都发生在行者将轮回与涅槃一分为二的时候。与其感觉灰心丧志或是自负,不如谨守这个关键要点:不执着地让一切自然地发生吧,这样你便可以将这些事物以为道用。

不屈不挠地力行你的闭关修持吧,不要步入散乱的歧路中,如此,一切都将会是增上缘。

第二部分,关于净治身体疾病和疼痛的障碍,又有五个要点:疾病所住的基础、疾病发生的原因、使疾病出现的环境、疾病成熟后的结果,以及治疗疾病的方法。

第一点,疾病以形成脉及习气的形式,潜伏驻留于阿赖耶识中。疾病的发生是由于无明和我执所累积的有害业力。疾病会现前,则是由于烦恼、概念思维、风息(气)、或是神祗鬼魔等等影响。疾病成熟的果即是四百零四种病,这些病以热、寒、痰、痛和肿为首。简言之,俱生无明的疾病是主要的“因”,而遍计无明(概念性无明)的疾病则是主要的“缘”。

所有的疾病都具备五种元素:潜在的基础、有害业力为主因、烦恼为助缘、概念思维为连接链、风息(气)为最后装配工、神魔为辅助要素。

举例来说,如果出现了寒病,此病是由于潜存在阿赖耶识的贪欲习气所成,然后被强烈欲望之缘启动而出现:连接链则是概念思维:“我病了!我是残废!如果情况更糟的话,该怎么办呢?”这会使得下行气的功能失调,让你暴露于阴魔邪恶力的攻击。

同样的,愤怒的种子为因,被连结着概念思维的盛怒之缘所启动,这使得随火的风息的功能失调,让你暴露于阳魔邪恶力的攻击,引生热病。

愚痴的种子为因被强烈愚痴之缘所启动,又与概念思维的环链连结上,这使得“等住气”功能失调,让你易于被邪恶的“地灵”所攻击,引发粘液疾病。

嫉妒的种子为因,被强烈妒忌为缘所启动,又与概念性思维的环链连结上,这使得“上行气”功能失调,让你易于被妖精妖怪的邪恶影响力所攻击,引生疼痛的疾病。

傲慢的种子为因,被强烈自负之缘所启动,又与概念性思维的环链连结上,这使得“遍行气”的功能失调,让你易于被非人鬼类的邪恶影响力所攻击,引生肿胀的疾病。

由于疾病的成因是无明,因此你必须要认出俱生智,才能治疗这些疾病;由于疾病生成的助缘是烦恼,因此你必须要让注意力安顿在平稳安定的状态中;由于连接者是概念化思维,因此你必须彻断念想的束缚;由于结果的汇集者是风息(气),因此你必须专注在气的心要上;由于后援者是神魔,所以你必须要彻断神魔有所存在的念头。如此,你将能远离所有的疾病。

关于疾病本身的治疗,有三项要点:最好是能够让疾病自行解脱;次好的是舍弃驱邪除魔或禅修的参照点;最后则是透过观想来治疗疾病。

第一项:连一点药都不要服用,也不要唱诵任何疗愈的仪轨。不要认为疾病是个过夫,或将疾病视为某种善德。让你的心保任在不造作与自然任运的状态中,如实安歇在离戏纯然的自然离念状态中,不加干涉。如此,概念化思维的流动会被切断,离念的本觉露出曙光,而且疾病会被净除,疾病和念头于此同时解脱了。

也就是说,前行是不要追逐疾病,正行是不要让疾病壮大,结行是不要执着生病的感受。透过这些要点,你将会净除旧疾,而且不会再被新的疾病所伤。

第二项,驱魔或禅修,又分为三个部分:转化逆境、直接断除,以及平等性。

首先是“转化逆境”:要带着感激之心看待疾病,一再一再发想:“疾病啊,就是因为你,我得以切断概念之魔,多么奇妙呀!”让你的心保持愉悦欢喜,吃点能够消除疾病的食物,并以逆向操作的方式来面对疾病。

接着,可以吃些新鲜的固体香膳,温的、但已经没有冒着热气。喝些温暖、散发着强烈气味的“芬芳流体物”。借由气的修持,上半身的疾病会被吐出,下半身的疾病则会被排泄出来。这个使疾病消退的过程,就是切断的药方。

第二部分是“直接断除”:脸上要展现出欢喜幸福的表情,并且停止自怜自艾的哭泣。在心理上,则要直接将“生病且身体虚弱怎么办呢?如果死了怎么办呢?”这些想法所带来的忧虑、希望及恐惧彻底断除;要将这些忧虑远远地抛诸脑后,不必加以理会。

第三,为了达到平等性,你必须在不幸的逆境一发生时,就立刻将之作为道用。提高你的觉性,提醒自己作心性的修持。不要用观想修持来对抗疾病,也不要应用任何疗愈仪轨或是医学治疗,而是要深入检视是谁在生病!安住于那个相续之流的境界中,当禅修体验生起时,这体验自身又会自行消失了;而当了悟生起时,这份了悟则会现前为对空性的认知。最起码,你将不再会因感觉生病的念头而受苦。

最后一项是透过观想的方便法门来治疗:生起菩提心、采用盘坐的姿势,然后观想自己为本尊。想像一个深蓝色、大麦粒大小的“吽”字在你的心间。要治疗的若是热病,就想像一个白色、大麦粒大小的吽字,由你的心间的吽字浮现出来,在上半身遍布地绕行。白色吽字完全将疾病抽取出,就像磁铁把针吸附过来一样。然后吽由你的头顶浮出,消失在虚空中。这样观想着,将气向上运行。

如果要治疗的是寒病,那就观想一个红色、大麦粒大小的吽字从心间的吽字浮现,遍布绕行下半身。红色的吽字从下方孔隙浮出,想像吽消失在大地中央。

如果因手臂与腿上的病疾而受苦,像是疮或是肿瘤,就观想一个黑色的畔在病灶。观想这个黑色的吽字把疾病收集起来,穿透疮而离开,或是从你的十指尖穿出去离开。

关于还没被诊断到的疾病,可以观想一个深蓝色的吽,从你心问的吽字浮现。深蓝色的吽收集遍布在你体内的一切疾病,然后从呼吸移动出入的任一鼻孔中浮出去后,消失在半空中。

一般来说,当安住在禅定中,你的心应该会转变为离念的体性。你必须将一切忧虑都抛得远远地,并远离对所驱除或观想对境的疑虑和犹豫。观想境与你的心应该合而为一。依止这三项要点,并对之保持专注力,是非常重要的。

现在要谈的是因抱持“有神祗鬼魔”这类想法的心理状态所引生的障碍,应该如何净除。

当你经常有禅修体验时,由于脉的构造与念流移动转换之间的连结⑨,你将会被所谓魔势力的种种幻变所袭击,并感到疑虑。当恐惧害怕的想法生起时,要迅速辨认出,然后将这些想法作为道用。如果你任由这些想法坐大,或是屈服于它们的力量,这些想法就会成为修行上的障碍。

⑨这个教授指的是气与二元心智的不可分。身体中的能量流与概念思考之流两者息息相关。【英译者艾瑞克·贝玛·昆桑】

再者,除非你把高低起伏的任何障碍都作为道用,否则障碍将会带着更大的力量回来,变成修行的大障碍。将障碍作为道用是极其重要的。

基本上,若是想穿越自身念想思维的危险狭路,就要将障碍作为道用。邪恶力量与魔力幻现的体验,是你自己错觉的心所体验到的;在自身之外,绝对没有任何“神祗”与“鬼魔”。一体验到邪恶力量与魔力幻现的瞬间,就应该立即运用这样的关键心要:要了解它们并不具有任何真实的存在性,因为它们并没有生、住与灭。每当魔障攻击出现了,就采用你的瑜伽姿势,保持目视,深入观照这些鬼魔幻变的本体,然后念头会现前为空性的认知。你的想法一转为空性的认知时,你便会拥有了彻底断除恐惧与害怕的确信勇气。

即使群魔如军队一般环绕着你,也无法动你一根汗毛,也无法制造出任何障碍。因此,自己要确信地想:“我是无法被障碍所伤害的!”若是胆怯地想着:“不知道是否会遇到什么障碍?”这样只会门户洞开地欢迎魔罗的到来而已。

体验到神与魔的一切经历,都只是你自己概念思考的形象化。在自心之外,神和魔连一个原子也不存在。断除概念思维之念流吧!把你的五蕴当作荟供供养出来吧!把你的身体当作食物来布施吧!舍弃我执,好好运用精髓心要,进行修持吧!

现在要说的是如何驱散由突然发生的秽气所造成的障碍。当你与以下友人见面或共享食物时,便会被秽气所染:毁损三昧耶、破戒、犯下邪恶行为的友伴;或是去接触麻疯病患、配偶刚过世的人、或内心邪恶的人;或是由于待在发生恶行、有恶鬼、有仇恨敌意或道德染秽的屋子中。食用那些透过仇恨、道德染损、或是邪恶行为而获得的食物时,你也会被玷染。然后你的身体害了病、你的三摩地衰弱动摇,护法也很不悦。

你的三昧耶和戒律毁损的征兆,是会梦到你正在坠落或是走下坡路。由于友伴而被玷染时,你会梦到自己被他人的脏污给玷染了。被居住地玷染时,你会梦到自己进入到一间肮脏的房间。被食物玷染时,你会梦到自己正在吃污物。

疗愈这种情形的最好方式,是透过灌顶和修法仪轨,次好的是透过陀罗尼咒语,第三好的是透过净化仪轨。要尽力用各种方法来遣除染垢。

(益西措嘉)又问:伟大的上师,请鉴知我!瑜伽行者应如何透过遣除道上的障碍,为修道带来增上的进展?

上师答复:措嘉,为修道带来增上的进展,有三个要项:要去除会妨碍增上进展的过失、要打好增益修持的基础,并努力修持能让增上现前的方便法门。

第一项,过失的根源不外乎就是我执,也就是一种迷妄耽执的心态,因此,斩断我执的束缚吧!抛开对敌人和朋友的执着吧!摒弃世间八法吧!放弃对物质的追求!除了佛法,没有别的,真挚地投入修行!

就好比幼苗不会长在石头上一样,不除去我执的过失,就不会有增上与提升。因此,你应该放弃一切罪恶的根源——我执。

第二项是关于打好增益修持的基础,要对你已进入的任何修行道保持坚持不懈的精神,并且努力体现功德特质。若是投身众多修持,却连一种修行法门都没有扎实专修,这样是无法修持成功的。你要了解献身修道以及远离修道的关键要点:要投入你得到体验的那个修道中,并离开其他的修持!全心全意地专注投入,直到你对那个修持建立了确信为止。若不依靠较低阶的修道,是不可能掌握更高阶修道的。借由这样的训练,犹如将健康种子种植在肥沃土壤中一般,你将会得到体证、见到自身的体性,并不断向前进展。简单来说,密集的训练即是功德特质生起的基础。

第三项是关于增上进展发生的部分,有两个要点:一、提升你选定的某个修道;二、提升新近生起的体验与了悟。

一、如果你以方便道在修持某个教法,却没有任何进展,这是因为你执着了此方便道有实体和属性,而使得方便道变得有所偏颇了。如此便要透过般若智来增益修持——了解一切现象都是没有自性的。

如果你在修持有关般若智的教法,却没有什么进展,这是因为你偏执空性而使般若智成了缺失。如此便应专注于因果的心要,并借由方便法门的教法来增益修持。

同样的,修“止”却没有进展,是因为不了解本然状态所造成的过失。如此就要透过“观”,也就是对实相的认识来增益修持。

修“观”却没有进展,是起因于止时间太短所造成的缺失。如此就要透过稳定的正念觉察和“止”来增益修持。同理,要知道这个原则也适用于各类上座与下座禅修的状态。

这便是能在日常修持中增益修持的关键要点。

二、关于提升新近生起的体验与了悟,包括了透过烦恼来提升,以及透过概念或念想来提升。

第一点,透过烦恼来提升:没有任何人是没有烦恼的,但你若步人执取实有的歧路中,情绪或烦恼将不会成为修道的一部分。你必须认清这些烦恼情绪,并且以之作为道用。关于这点又有三个要目:做不到的缺失、如此实行的善功德,以及实行的方式。

看到美丽的人或非人众生时,你的心被(欲望)所占据。此处的缺失是,贪欲高涨时,你会造恶业、罹患寒病、或被邪恶的女魔力量攻击,未来也会被怀人子宫内。这样一来,你必然会受制于因果业力。

第二要目说到的善功德是,如此提升之后,你可以如你所愿地怀摄人与非人、生起大乐空性的三摩地、免于寒病、有女性护法的陪伴,而且最终会投生到极乐世界。

当你感受到强烈的贪欲时,你可以就在那一座禅坐中,以此贪欲为道用。不要对着猪鼻丢石头!⑩要趁酥油灯还热的时候清理酥油灯!一抓住敌人就要杀了他!

⑩祖古乌金仁波切解释:猪鼻是猪身上最敏感的部位,敲打猪鼻会使猪立刻逃跑。内疚和厌抑的反应或是盲目卷入情绪中的反应,两者都是“棒打猪鼻”,从而丧失了认识这个情绪本质的机会。

首先,让贪欲完全展现全貌;然后,在造业之前,将之作为道用。由于是你自己的心让贪欲的耽执固化、具体化,因此当这个心态本身揭显为无相觉性时,吉祥缘起便圆满而成了。若没有这本觉作为基础,贪欲便无法成为修道。这就好比除非镜子清净无垢,否则境中影像便无法被看到一般。烦恼的力量完整地展现出来。当我们在本觉的境界中经历情绪时,就不会造作出业力。在其他任何念头打断贪欲之前,贪欲就被作为道用了,这就好比“哲学家的石头”的譬喻一般。

将贪欲作为道用的实际方式是,深观贪欲本身,让贪欲处于本然状态之中,不加干涉,然后贪欲本身会清晰鲜明地显露为赤裸离念的本觉;在本觉当中,大乐与空性是无二元别的。

此外,当你如此修持训练时,也要借由慈心、悲心与菩提心,将贪欲作为道用。首先要生起菩提心;接着,要远离心念造作;最后则封以回向。由于生起了菩提心,你的情绪变成证悟之道;由于让贪欲住于远离造作的境界,了悟会生起;而由于封以回向,善根于是圆满了。

从贪欲生起的那一刻,直到你以之为道用为止,要借着这样的方式,不散乱地针对每一个心念来训练自己。从生起菩提心到封以回向的行持之间,不要被其他念头中断;如果中断了,贪欲就不会成为修道。

同样的,心要也适用于其他情绪,诸如愤怒、昏沉、骄傲或妒忌等等。不散乱地将这些情绪作为道用,然后让这些情绪本身揭显为本觉,让这些情绪展现全貌,但不要造作任何业力行为。

第二点是透过概念或念想来提升,有两个部分:好的念头与坏的念头。第一种是当你有短暂“好体验”的兴奋状态、或是领受到本尊的预言、或是遇到明显的吉祥征兆等等,你便认为这些事件是善妙的,你细想着它们的好处或优点,品尝着它们的滋味。如果你想让这些体验变得更好,体验便会消失;如果你漠视这些体验,修持也不会有所增长。

为了让修持的进展得以现前,不要沉迷在“善”念中,不要执着那是好的功德、不要沉溺品尝那样的滋味。你所认为的“善”,只来自你心中。要运用以上所说的方法,莫因其他念头而分心,如此将善念以为道用,直到心本身揭显为本觉为止。

另一种则是不悦的体验、心灵混乱、或是鬼魔的幻变攻击。一般来说,你会认为这些事件是负面的,认为这些都是过失,也重复咀嚼着它们的滋味,这么做的结果是让这些事件变成了障碍。不要排斥坏的想法,不要认为这些是不利的,不要沉溺其中。“不好”只是自心的幻变创造。要以前述的方法将之作为道用,直到它们本身揭显为本觉为止。

到此为止所说的这些要旨,是瑜伽士修行道上必备的要点。

现在要说的是已圆满修道的果,其中有四个要项。第一项是利益有情众生的行持方式,第二项是智慧心持续的方式,第三项是以悲心看待那些被调伏者的方式,第四点是对他人错误想法的驳斥。

首先,障碍修道的染垢被净治时,你了悟了本然和本初觉醒的境界,其中有四个面向:义境、言诠标记、本体和显现的方式。(亦可说为:)五身为基础、传递意义的五种言诠方式、离念之心的五种形式;圆满愿望的五种功德、执行利他的五种事业。

第一是五身。法身是无生、清净、不受限制的,而且作用为四智慧身的基础。报身是有圆满特质的本觉,受用着现象的多元多样,但却不执着;报身又作用为化现的基础。化身幻化般地依照被调伏众的心性而有所显现,但不离于法身;化身又作用为智慧特质的基础,这样的智慧特质会以必要的方式,对那些需被调伏的有情众生展现。金刚身亦即本觉,也就是示现真如性的觉空不二。现证菩提身是不可分的无畏性,体性恒常,自然任运地感知一切现象为无方所且自然觉知的本觉。

第二是五种言诠方式:法身的究竟言诠,也就是“所表之义境”,是构成一切思想与表达之“基础”的全然清净觉性。报身有寓意的象征性言诠,是“以有形之相的呈现来传达义境”的本觉。化身的辞语言诠,是“以六十种悦耳的声音与六道有情众生沟通”的本觉;这样的辞语言诠,会依照调伏众的经验范畴,对每个字词的意义给予解说,使其明了。金刚智慧的言诠是“传达可经耳闻之无二空性”的本觉。现证菩提自然认知之明觉的言诠,是认知一切音声即是明觉的本觉,透过那有着心之五种智慧的加持来阐明义境。

第三是觉醒心的五种形式。大乐之心即是空性本然性的离念觉性。无念之心即是认知现象、但不将现象概念化的本觉。平等心即是一切现象无二元的本觉。金刚心即是一切现象显空不二的本觉。解脱众生之心是透过四种无执的佛行事业为有情的福祉而运作着。

第四,五种功德即是净土、宫殿、光辉、宝座和庄严。法身净土是法界自性清净的虚空,报身净土是自性光辉的“光轮”,化身净土即是十亿娑婆世界。

法身宫殿即是奥明净土的法界,报身宫殿即是个别体验的本觉,化身宫殿即是从个别体验中生起的曼达坛城。

法身光辉即是五智的光辉,报身光辉即是闪耀着五色光的智慧自性光辉,而化身则拥有由色身每一部分闪耀而出的六十亿道光辉。

法身宝座即是一体见地的宝座,报身宝座即是一体知识(智慧)的宝座,而化身宝座则是一体悲心的宝座。

至于庄严的部分,法身有无生清净作为严饰。报身有不灭的自觉知与殊胜的主、随征相作为严饰,另外还有十种象征性的庄严:佛冠、耳环、叠绕项鬘和短项链、臂环、两手镯和两足环,以及长项链。化身的严饰则是一般所说的三十二相与八十随形好的征相。金刚身及现证菩提身的功德特质则未被提及。

五种事业是:平息业力与烦恼;增益寿命、福德和自觉智;能怀摄心、明觉及轮回涅槃的一切现象;去除无助益的事物;了知本然境界的直接行持。

现在要谈的是(已圆满修道的果,第一项)利益有情众生的行持方式,其中又有三个面向:有依凭的行持、无依凭的行持,以及自性行持。

有依凭的行持意指,以法身的无二元本觉作为基础,透过报身完成清净众生的利益,透过化身完成不净众生的利益。这是从本智有所现前的角度来说。

无依凭的行持意指,尽管正觉佛果的智慧,并非由实存之人我所成,但佛果却在调伏众的感知中显现两种色身来完成众生的利益。这是从本智无实存的角度来说。

透过自性行持来完成众生的利益指的是,透过有为诸法之本性“毫无实存却以无限可能的方式而显现”的种种表述或表达;这是上述两种方式的无二之道。

深人解释的话,“做者”即是名为持金刚的任运显现五身。五身只是佛功德的分支,并不是五个具体独立的实体。金刚身与现证菩提身是三身之面向的名称,法身、报身与化身则是实际上所说的佛身。

法身,也就是自利的了悟面,并不执行利益有情众生的行持,两个色身执行利益有情众生的行持;这意思是,报身执行的是“利益十地菩萨等清净众生的行持”,化身执行的则是“利益六道不净众生的行持”。

法身的十二行、心的六神通,以及四种不可思议,此三者的根基以不可思议的方式执行利他的事业。至于执行的方式,细分时,为无上语十二相;浓缩时,是三藏的三部集成;谈到对治面时,是具有修补作用的净化者;而以因和果的角度来看的话,则是密咒乘与性相乘。

诸善逝常驻于二谛双融之本智心的基础状态,不落入任何边见,非同一也非相异(非一非异)。究竞的果即是了悟那无别于正觉者遍知智慧心的本觉,并保任于其中,不偏执任何边见,远离了一与多,而且超越同一与相异。

本初智慧心的基本状态是并非是“一”,因为普贤王如来的功德分中展现了二十五果法;它也并非是“多”,因为二十五果法的展现就包含在普贤王如来心独一、本自存在的觉性中。更进一步来说,本初智慧心并非是“一”,因为在受调伏的有情众生的知觉中,它显现为具有三身的诸佛;它也并非是“多”,因为这些并非是真实或实质的多个实体,而是融合在空性、无我中的一体。

如果本初智慧心真是“一”,那么心念诸种状态的转化就会是谬误的;而如果此心真的是不同实体,那么单一佛也就不可能展现为种种不同的化现。因此也得知,本初智慧心住于非一与非异的状态中。

观待调伏有情众生的方式,以及对不正确想法的反驳如下:被观待的对象是待调伏的有情众的习气显相;观者则是力行教导的佛之悲心。观待的方式有三个部分:如实知晓事物本质的智慧(如所有智),看到一切现象是无生的;了知一切存在现象的智慧(尽所有智),则看到一切现象是无止尽的;而了知无二元的智慧(无二智),则看到所有现象是无二元的。

现在要驳斥他人的不正确主张⑾。仔细想想这个问题:被观待的对境,亦即有情众生的习气显相,是否存在于佛的经验中?假设真实存在,那么这些迷惑的经验一定得是实存的实体,因为它们出现在真实的体验中;然而以逻辑上必然的结果而言,被观待的对境究竟上必定是虚假的。如果有情众生的习气显相并非虚假,这样一来,佛的感知势必会变成是错误的,因为会将事物看成非此物的样子。这就会像是看到两个月亮的眼识(是错乱的),因为佛竟然看到了真实存在的实体⑿。由于这并不会是合理的,因此我们得知,二谛是不可分的。

⑾接着数行是以一位印度班智达的逻辑风格来写作的。这个推论行列所得到的最终结果,是确信诸佛的本初智慧心,能粉碎我们试图归纳的任何思想戏论。【英译者艾瑞克·贝玛·昆桑】

⑿按压眼球会看到丽个月亮的例子,通常被用来说明个人性的经验不必然与事物的本质一致。【英译者艾瑞克·贝玛·昆桑】

奇异哉!

这是殊胜之乘的无上秘密法教集结,

是了义的真实心要、

是一生成佛的捷径。

与此教法连结上,追随吾之劝诫的你们

是幸运的具福者、是乌底亚纳的心子!

这个《除障珍宝宝库》

是极为精要且光明的一盏灯,

犹如太阳与月亮的光芒,照明了圆满次第。

未来,一位被授记的秘密瑜伽士

将会与这些心要教授相遇,

因此,措嘉,将这些教法以伏藏隐埋起来吧!

十二地母啊,要护卫这个法教!

从现在起六百三十年后,

一个被授记、有着愤怒相且精通伏藏的人

将会从东方出现;要将此法教托嘱给他!

当这位被授记的人接触到这些教授时,

他不应该随意显露这些教授,

只应该在检视谁是具格者后,才加以教导。

上师如此说道。

明妃措嘉将这个教法,藏在像是一窝毒蛇的北方半山坡上的海螺白珍宝中。

这个伏藏是由仁增·果齐·登楚·坚,一位长有鹰羽的持明者,取自像是一窝毒蛇的半山坡上的海螺白珍宝。

三昧耶,封印、封印、封印!

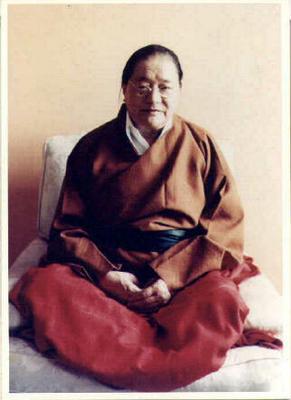

![[转载]莲师:临终与中阴必将成佛的窍决! [转载]莲师:临终与中阴必将成佛的窍决!](/pic/28239537400308.jpeg)

![[转载]顶果钦哲仁波切描述大圆满修行 [转载]顶果钦哲仁波切描述大圆满修行](/pic/16118999887633.jpeg)

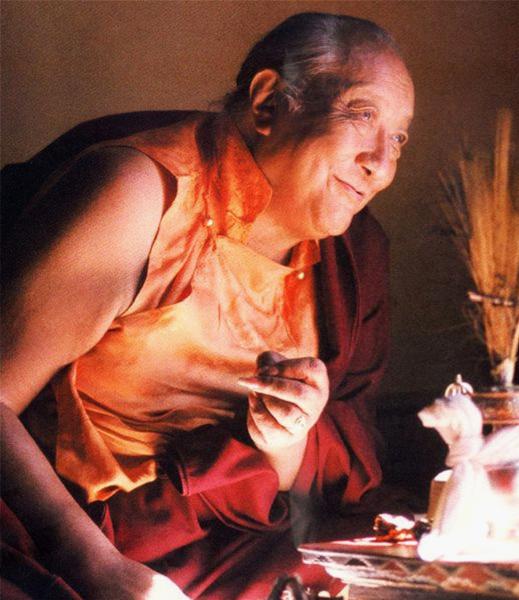

![[转载]顶果钦哲法王几个感人故事:解码空行母文字 [转载]顶果钦哲法王几个感人故事:解码空行母文字](/pic/43264637339501.jpeg)

![[转载]顶果钦哲法王几个感人故事:解码空行母文字 [转载]顶果钦哲法王几个感人故事:解码空行母文字](/pic/44388795922922.jpeg)

![[转载]只要听闻,三生之内即可成佛!【普贤王如来大力祈愿文】 [转载]只要听闻,三生之内即可成佛!【普贤王如来大力祈愿文】](/pic/29194327092487.jpeg)

![[转载]心与见地合一的口诀! <wbr>顶果钦哲法王开示 [转载]心与见地合一的口诀! <wbr>顶果钦哲法王开示](/pic/46704297046856.jpeg)

![[转载]金刚乘内外密续的区别,内密行者于今世即身成佛! <wbr>龙钦巴尊者、麦彭 [转载]金刚乘内外密续的区别,内密行者于今世即身成佛! <wbr>龙钦巴尊者、麦彭](/pic/8509949325235.jpeg)

![[转载]妈·吾·杂(母亲,儿子,活力)/转 [转载]妈·吾·杂(母亲,儿子,活力)/转](/pic/1653725466872.jpeg)

![[转载]冈波巴:大手印禅修十二阶段 [转载]冈波巴:大手印禅修十二阶段](/pic/258202510455827.jpeg)

![[转载]顶果钦哲仁波切开示“有关身、语、意身之四要点 [转载]顶果钦哲仁波切开示“有关身、语、意身之四要点](/pic/5605646932542.jpeg)

![[转载]顶果·钦哲法王与女护法神的轶事 [转载]顶果·钦哲法王与女护法神的轶事](/pic/24148539418910.jpeg)

![[转载]顶果·钦哲法王与女护法神的轶事 [转载]顶果·钦哲法王与女护法神的轶事](/pic/37305548700806.jpeg)

![[转载]大圆满教言:以无为持守觉性的城堡/二世敦珠仁波切 [转载]大圆满教言:以无为持守觉性的城堡/二世敦珠仁波切](/pic/41636949229459.jpeg)

![[转载]神秘的吉祥天母千年不腐之肉身! [转载]神秘的吉祥天母千年不腐之肉身!](/pic/10736999921688.jpeg)

![[转载]神秘的吉祥天母千年不腐之肉身! [转载]神秘的吉祥天母千年不腐之肉身!](/pic/14372918655888.jpeg)

![[转载]神秘的吉祥天母千年不腐之肉身! [转载]神秘的吉祥天母千年不腐之肉身!](/pic/47901619262614.jpeg)

![[转载]神秘的吉祥天母千年不腐之肉身! [转载]神秘的吉祥天母千年不腐之肉身!](/pic/48847126322360.jpeg)