摘自《阿姜放: 觉知之心》

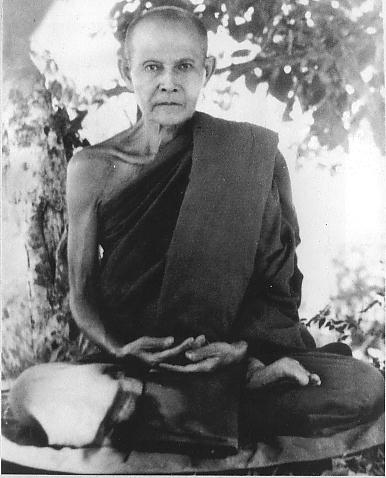

阿姜放 · 育提可(1915-1985)

是阿姜李的大弟子,一同与他这位著名的老师度过了24个雨季安居。阿姜李去世后,阿姜放继续主持阿姜李的在曼谷附近的阿梭卡让寺。他的内心是一位真正的林居僧,1965年他离开了阿索卡让寺,寻找便于修行的隐居地,最后在罗勇府的达摩萨地寺住了下来,他在该寺担任住持,直到1986年去世。

平时,阿姜放是个寡言的人,他说话只是为了应付实际情形:

如有必要,他可以给出大段的详细解说。没有必要,他只说一两个字——或者什么也不说。他信守阿姜李的格言:“如果你想教人佛法,但他们不用心听,或者还没有准备好接受你想说的,那么无论你想教的东西多么殊胜,仍然算是闲谈,因为它不起任何作用。”

开口说话前,问自己,是否有必要。没有必要,就不说。这是修心的第一步——因为,如果你对自己的口也不能有所调御,怎么能指望对自己的心有所调御?

我们每个人有两只耳,一张嘴——这说明我们应当多听、少讲。

当人们宣传自己多好时,他们实际上是在宣传自己多笨。

如果你还没有把自己纠正好,便试图去纠正世界,你自己的内在善德最后会被破坏,那时你将去哪里?

那样对任何人——自己也好、他人也好——都不会有益。

我们一生下,便被判了死刑——只不过不知何时将轮到我们。因此不要自满。在你仍有机会时,立刻开始培育一切善良的品质,使它们达到圆满。

我们都希望得到幸福,多数人对造起幸福的因却不感兴趣。我们只要果。但是,如果不关心那些因,果又怎么会来我们这里呢?

不管你做什么,要常常想著你的导师。如果你忘记导师,便把自己从根上砍去了。

与导师住得近,但不懂得导师的禅修者,好比一锅咖哩里的勺子,永远不会知道那锅咖哩有多甜、多酸、多咸、多浓、多辣。

假若一位导师当面称赞一位弟子,这是该弟子将达到修行极限的征兆——此生他也许不会超过那个高度了。导师称赞他的原因是,弟子可以对自己起码已达到这一步而自豪。死亡时刻他的心需要抓住好事时,有这件事可抓。

世人都一样,但也不完全一样,不过最后分析起来,都一样。

任何真实的活人,在人生当中都会遭遇到真的、 活的难题。

遇到障碍时,你必须迎头反击。如果你轻易放弃,整个一生就会给放弃了。

如果他们说你不好,要记得,那些话仅止于唇。它们根本没有伸出来触及你。

别人批评我们,过后全忘了,可我们却拿著它不停地想。这就好比他们吐出些食物,我们把它捡起来吃。那种情形下,谁是愚人?

如果人们恨你,那时你就解放了。你可以自由来去,不需要担心他们是否会思念你,或者为你的离去而难过。你回来时不需要带给他们任何礼物。你可以随心所欲地行动。”

生活中有伴侣是苦。有一个好伴侣是真正苦,因为有那么多的执取。”

感官欲乐好比毒品:

尝一口,就上了瘾。听说**难戒,不过这比它更糟。这种瘾有刻骨之深。正是它令我们出生、而且使我们一劫又一劫地轮回生死。这个瘾,除了佛陀的教导之外,无药可戒。”

我们看印度教信徒崇拜希瓦神的男根时,似乎感到怪异,实际上,世人个个崇拜希瓦神的男根——他们崇拜性,只有印度教信徒是公开崇拜而已。性是世界的缔造者。我们大家出生的原因是,我们在心里崇拜希瓦神的性器。

如果你对任何一种感官之乐有饥渴感,说明你的前世可能享受过。那就是你这辈子如此想念它们的缘故。如果你对这件事想够了,应该足以使你升起离欲与厌欲。

有些人说,比丘们不做任何工作,不过实际上,弃除杂染是世界上最难的工作。世间工作有假日,但我们的工作是没有休息日的。你必须一天二十四小时地工作。有时也许你觉得自己不胜其力,但还是必须去做。你不做,谁替你做?

它是你的责任,不是任何其他人的。如果你不做,为什么要靠别人的供养活命?

不管你做什么事,要看好你的心。看见它走偏了,就要停止正在做的事,把全部注意力集中在它的上面。照料你的心,这件事应当总是放在第一位。”

阿姜放对保持物品的清洁与秩序,一丝不苟,并且教导弟子们也必须一丝不苟,因为这是他的导师们教给他的方式,他知道自己从中得益。用他的话来说:“如果你不能把握如此明显的事物,怎么能把握心那样精细的东西?”

如果你想学,就得像个小偷那样思考,盘算如何偷窃知识。这个意思是,你不能只等著导师给解释一切。你自己必须注意看他做什么,为什么那么做——因为他做的一切事都有原因。”

不要以为小戒不重要。阿姜曼说过,大木头从来不会钻进人们的眼里,但细木屑会——它会使你眼盲。”

佛陀不让比丘碰触妇女的原因,不是妇女有什么错。而是因为比丘们有错:

他们仍然有心理杂染,因此必须把他们管住。”

如果你发现自己在想性,就把手拿到头上摸一下,提醒自己是谁。

住在一个并非人人认真禅修的寺院,是件好事,因为它教你依靠自己。如果你只跟那些精进的禅修者一起住,会变得不能在别处生存。”

我们让难以相处的人留在寺院里,是为了测试,看我们的杂染是否真的都除去了。

在一段经文中,佛陀问道:‘日与夜,逝去了、逝去了。你在做什么?’你对他的问题怎么答?

如果你在自己的修行合格之前教导别人,你做的事害多于利。

训练禅修者,好比训练拳击手:

你出拳时,力度不要超过他能够承受的。当他反击你时,就会用尽全力。”

人们来看我时,我让他们先坐禅,学会把心静下来。那时,我才让他们谈想谈的其它事。如果你试图在他们的心尚未静下来时讨论事情,他们不可能懂。”

如果人们脑袋里得了主意,以为自己已经开悟而实际不是这么回事时,不要浪费口舌去纠正他们。如果他们对你没有百分之百的信任,你越试著跟他们讲道理,他们越固守己见。如果他们信任你,只要一两句话,就会醒悟过来。”

心不静,那就是它匮乏,被困难重压的时候。它把鼠丘变成大山。不过,当心静止时。就没有苦,因为根本没有什么事。根本没有大山。心里多事时,那只是杂染多,使心受苦。”

你在观想佛陀时,不需要臆测你的禅定是否会成功。如果你用心做,必定会成功。出来扰乱你的不过是些诱惑势力,出来表演一番。不管演的是什么,你只需要看著——不必跟著一起上台。

真正重要的是,使你的见与真相一致。一旦你的见端正起来,心就会立刻静止下来。如果你的见不端正,一切马上出错。修行所需要的一切——呼吸、心——已经在那里了。因此,试著使你的见与呼吸达成一致,你就不需要在禅修中费太多气力了。心会静下来,达到安止。”

心好比一个国王。它的种种情绪好比他的臣子。不要做一个轻易被朝臣左右的国王。

有一位禅修者注意到自己的禅修在阿姜放的指导下进步迅速,于是便问下一步是什么。阿姜放答:

“我不会告诉你。否则你会变成那种奇人——自己还没有见过,就知道一切,自己还没有试过,就掌握一切——你继续修,自己会知道。

不要把你的禅修体验记成日记。如果你这样做,就会开始为了这事那事的发生好让你在日记里写下来而禅定。结果除了你造作出来的那些事,什么也得不到。

有些人禅修不敢太认真,怕走火入魔,不过正如阿姜放有一次说:

“你若想善修禅定,必须得热衷禅定。至于出现什么问题,总有解决的办法。真正可怕的是,你修得不够,那些问题根本没有显露出来。”

别人只能教你外在的表面,至于内在更深的层次,只有你能给自己定下规矩。你必须划定界限,随时保持念住,记得自己在做什么。就好比有一位导师无论大庭广众下,还是私密场合中,到处跟著你、监护你,告诉你做什么、不做什么,确保你走正道。如果你的内在没有这种导师,这个心必然偏离正道,惹事生非、满城行窃。

坚持来自确信,明辨来自念住。

开始坐禅时,你费了很长时间才把心安顿下来,不过时间一到,马上就站起来,把它给扔了。这就好比一步一步好不容易沿著梯子爬到二楼,接著却从窗口跳了出去。

你要知道,禅定不是一个使心虚空的问题。这个心必须得做工作。如果你使它空著,那么任何事——好的坏的——都可以闯进去。这就好比让你家前门大开著。什么都可以信步走进来。

要像养育孩子一样照料心。它必定有坏日子,也会有好日子。如果你只想要好的,必然会出麻烦。因此你得中立:不要介入好的和坏的。

禅修顺利时,不要兴奋。不顺利时,不要抑郁。只要留意去看,为什么好,为什么坏。如果你能这样善于观察,要不了多久你的禅定就会修成一门技能。

万事有赖你观察的功力。如果它们粗糙草率,你只能得到粗糙草率的果报。你的禅定没有进步的指望。”

禅修不是为了‘得到’什么。禅修是为了放开。

就好比你的房子。如果每天擦亮地板,就会受不了上面有一点点尘土。房子越干净,你越容易看见尘土。如果你不使心保持擦亮的境界,即使让它出去睡在泥地里你也不会不舒服。不过一旦你得以在擦亮的地板上睡,那么即使只有一丁点灰尘,你非得把它扫去不可。你不能容忍脏乱。

你的定,必须是正定:

在任何时候都处于恰好、平衡。无论你作什么——坐、立、行、卧——不要让它有任何上下起伏。

定:

你必须学会怎么达到、怎么维持、怎么利用。”

一旦你抓住这个心,它将住于当下,不滑落到过去未来。那时,你就能够使它按你的意愿做任何事。

当你达到能抓住禅定的地步时,就像风筝终于抓住了风。它不会想降下来。

禅修是在练习死亡,使你能够把它做得正确。

你必须在任何时刻觉知呼吸,那么喜乐就是你的。人界、天界、涅槃都在这个呼吸里。如果你被其它事干扰而走神,喜乐就会从你的指间溜走。因此你必须学会如何在任何时刻观察呼吸。注意它过得怎样——不要把它扔下,让它自生自灭。当你懂得它的生活方式——坐、站、行,一切时,你就能够从中得到你想要的。身体有身轻安,心有心轻安,常有喜乐。”

使心与呼吸[气]成为一体。不要让它们分开。

不要做泥沼地里的柱子。你见过泥沼地里的柱子么?

它前后摇摆,总也站不稳。不管你做什么,要牢固、一心。就像你专注呼吸一样:

使心与它合一,像一根牢牢固定在磐石里的柱子。

书上说,专注身体各个部位的呼吸感,这个意思是,专注凡是体内一直存在着的觉受。

禅定需要喜——一种身与心的充足感——作为润滑剂。否则会枯燥起来。

你打坐时,必须一步一步地放开。像他们去星际太空:

太空舱必须逐节释放助推火箭,才能够到达月亮。

当呼吸充足、寂止时,你把它放开。接着你观想体内的其它每一种元素——火、水、地——逐一观想。当它们都清楚了,你把它们放到一起,也就是,平衡它们,不让身体太热、太冷、太重、太轻;

各方面恰到好处。现在你把那个放开,守着所谓的‘空间’。这就是你转过来看觉知本身的地方,也就是‘识’元素。一旦心像这样合一起来,你接着可以放开那个‘合一’,看看还剩下什么。

等到你能做这一步时,你就修练出入于各个阶段,直到熟练,随着你这么做,能够注意各种心态。那就是明辨开始升起的地方。

你要给予充足时间,保证这个基础打得牢固。一旦牢固了,无论你想在上面造多少层楼,都能够迅速造起来,而且稳定不动。

修定者分两类:

心入定后,一类人有视觉禅相,一类人有体感禅相。前一类就是那些看到人、兽或其它形像的人。

第二类人没有视觉禅相,但他们心入定后,身体会有不寻常的觉受:

重、轻、大、小,等等。这些人观色身元素时,会有不同的觉受:

温暖、清凉、沉重、虚空,等等。教这类人禅定时,我不太担心,因为他们的路上没有多少危险——除了在禅定中因为没有看见什么而气馁的危险。

我担心的是前一类人,因为他们有许多危险。视相会引导他们急于得出各种各样的错误结论。不学会处理视相的正确方法,会给绑住,永远不能超过那个境界。

对于视相——或者禅定中出现的任何事物:

不是要你一概不理睬,因为某些种类的禅相带著重要的讯息。当这样的事物显现出来时,你得调查它们是怎么显现的、为什么显现、有什么目的。”

有视相的人,好比手持一把双刃剑,因此必须小心。显现出来的视相既有它们的用处,也有它们的危险。因此要学会怎样把它们的功能挤出来,把危险弃去。

多数人不记得他们的前世,是件好事。否则事情会比现在还要复杂得多。

世人多数不喜欢真相。他们宁可要假相。

禅修的目的是使心清净。其它这些东西只不过是游戏与娱乐。

不管你体验到什么,只要对它有觉知。你不必模拟它。原始的心是无相的。它是对一切的觉知。但是一旦与内在,外在的事物作了接触,它们就使念住出一段空档,使我们放开觉知、忘记觉知本身、而呈现出随后而来的事物的所有特征。接着,我们随之相应地动起来——变得快乐、悲伤,等等。之所以这样,是因为我们拿着俗定真理,紧抓不放。如果我们不想受它们的影响,必须一直守着原始觉知。这需要有强大的念住。

正确的觉知必须与呼吸成对存在。

有觉知,意思是指杂染一升起就觉察到,只明见杂染,不随之行动。

这里没有过去、没有未来,只有当下。没有男人、没有女人、没有任何记号。什么也没有,甚至自我也没有。所谓自我,只是一个俗定的感觉而已。

一旦觉知坚实起来,你必须超越它。

专注所有六元素:

地、水、风、火、空间、意识。当你熟悉了每一种元素时,把它们熔为一体,专注它们,直到它们稳定、有力。你的能量会聚集起来,直到身与心都有充沛感。当物质元素平衡、和谐时,它们会充沛起来,心自然会放开它们,转向合一。元素会合一,心会合一。现在,你把注意力转向心。专注心,直到对它有全面觉知。接着放开那个觉知,连同你得到的知见,就不剩下什么了。连你所觉知的当下事件也放开。那时,直观明辨将会升起,禅修达到终点。

我们的杂染已经让我们受够了苦。现在轮到我们使它们受苦了。

有两种人:

一种爱思考,一种不爱思考。不爱思考的人开始禅修时,你必须迫使他们观想事物。不迫使,他们只会像树桩一样卡在定境里,什么进步也没有。至于那些爱思考的人,他们实在必须强迫自己把心静止下来。不过一旦把握了止,就不必迫使自己观了。不管什么触击心,他们必然会立即观。

能够把杂染放开的明辨,是一种特别的明辨,不是普通的明辨。如果要放开,它需要以定力作为基础。

洞见升起时,不要试图记忆。如果是真的洞见,它们会跟你在一起。如果你试图把它们记住,就会变成标签与概念,妨碍新的洞见升起。

即便你的见也许是正确的,如果执取它们,就错了。

心可以想好的念头,为什么不能想坏的念头?

不管它在想什么,只要观察它——不过如果是坏的念头,要确定你不按照它行动。

杂染好比浮萍。你必须把它们推到一边去,才能看见下面的清水。如果你不能连续地把它们推开,它们就会挪进来再把水盖住——不过至少你知道,下面的水是清的。

你不需要斩断杂染。你以为能斩断么?

早在你来之前,杂染已经是这个世界的一部分了。你是那个来找它们的人。无论你来不来,它们自己存在著。谁说它们叫杂染? 它们把名字告诉你了?

它们只是自行其道。因此,试著熟悉它们。同时看它们的利与害两个侧面。

人人生活中都带著苦、苦、苦,但他们不理解苦,因此不能从苦中解脱。

疾病的确能够妨碍你的禅定,不过如果你足够聪明,把疾病作为你的老师,你会看见,身体是病的巢穴,你不应该执取它,把它当成自己的。那样你就能拔除对身体的执取——因为它里面没有什么属于你。它只是一件工具,让你用来造善业,尽量偿还旧时的恶业。

当你专注观察苦时,必须达到精细的层次——直到你看见,苦在你一张开眼看事物时就升起了。

告诉你自己: 我还感受到痛苦的原因是,我仍然有一个‘我’。

总有一天,死亡会对你降临,迫使你放开所有的一切。因此,你应当早早练习放开,把它练熟了。否则——我告诉你——到那时就难了。

涅槃是精细的,需要许多明辨。它不是靠愿力就能达到的。如果我们藉著愿力能达到,世界上人人早就达到了。

就在那没有人苦、没有人死的地方。就在那里。在每一个人那里。就好像你的手心朝下,你把它翻转过来——但只有明辨者才能够做到。如果你不聪明,就看不见,你不会逮著它,你不会超越生死。

解脱时的心,好比空中的火元素。当火熄灭时,它并没有消失在任地方。它仍然弥漫在虚空,只不过它不攀附任何火引,因此不显现出来。

当心从杂染中‘熄灭’时,它仍然在那里,但是当新的火引来时,不再抓取火,不再附著——甚至它自己。那就是所谓的解脱。

摘自《阿姜曼尊者传》

摘自《阿姜曼尊者传》