《多马福音》中文版

thevoidone按:指诺斯替版

在世行者 译

这是由迪达莫犹大多马所记录的耶稣密语。

他说:「但凡悟明这些话语的必不尝死亡。」1

耶稣说:「寻找的就该锲而不舍的去找,直至找着为止;当他们找着了,他们必感困扰;当他们感困扰,他们必惊夸不已,且驾御万有之上。得着永恒的止息。」2

耶稣说:「若果你的导师告诉你:『看!天国就在天上』,那么小鸟便该比你捷足先登天国了;若果他们告诉你:『天国在海里』,那么鱼儿就比你疾足先得天国了。然而,天国既是在你心中,又是在身外。当你悉知自己,你就会得以被悉知,并得知自己原已是永生天父的儿子。倘若你对本我一无所悉,你就是贫无立己之处了。」3

耶稣说:「耆者向初生七天的婴孩不耻下问生命之所在处,此人必得活着。那是因为先存的同时就是末后的,并将归而为一。」4

耶稣说:「知悉在你面前的,一切隐藏的必向你展现。」5

门徒问耶稣:「你要我们禁食吗?我们该如何祷告?我们又该如何捐献?我们当守那种饮食戒律呢?」

耶稣说:「不要自欺欺人,和不要作连自己也憎恶的事,那是因为万物都要在日光下展现出来。没有隐藏的事不被揭示,没有什么掩饰的事不被公诸于世。」6

耶稣说:「被人吃下的狮子有福了,这样狮子就能成为人;被狮子吃下的人遭殃了,这样狮子也将成为人。」7

耶稣说:「人就如有智谋的渔夫,他把网投进海里,捕获得大量小鱼,智谋的渔夫亦发现有佳美的大鱼在其中。他把所有小鱼放回海中,轻而易举的选出大鱼。但凡有耳的就该当听。」8

耶稣说:「看哪!撒种者前来,手中执着种子,并散播它们。有一些落在路上,鸟儿来到把它们啄走;另一些落在石上,它们既不能在土地里扎根,又不能发芽;另一些落在荆棘丛里,它们噎死在其中,且被虫所啃食;另有一些则落在沃土里,成了茁壮的庄稼,每亩产得六十及一百二十。」9

耶稣说:「我已将火苗投进世界里,看哪!我会守护着它直至它炽燃。」10

耶稣说:「这重天将逝去,往上的一重天也要逝去。逝者不会再活,而活着的也不会逝去。过往你所吃过的,你使牠变活了。当你身处在光中,你会作什么呢?在你作为一之时,你选择了分为二;当你已成为二,你又能作什么呢?」11

门徒问耶稣:「我们知道你快要离开我们。谁将会是我们日后的领袖呢?」

耶稣对他们说:「无论你们从哪里来,都要往公义者雅各那里去,天与地本因他而生。」12

耶稣问门徒:「请作个对照,说出我像谁。」

西门彼得说:「你像位公义的使者。」

马太说:「你像位看透万事的思想家。」

多马说:「师傅,我的拙口根本不能说出你像什么!」

耶稣说:「我不是你的师傅。你喝我的涌泉喝醉了。」于是耶稣把多马带开,并对他说了三个字汇。

之后多马回到同伴中,他们问到:「耶稣告诉了什么给你呢?」

多马回答他们说:「只要我告诉你们当中的一句话,你们必得会用石头砸我,然而火会从石头而出,把你们烧成灰烬。」13

耶稣说:「若你禁食,你只会招来自己的罪;若你祷告,你只会被定罪;若你捐献,你只会受恶灵侵扰;每当你到哪里作客,就当吃别人为你准备的,并医治当中生病的人。那是因为入口的不会污亵你,出口的倒能污亵你。」14

耶稣说:「当你遇见那不是自母胎而来的,就该俯首敬拜他,他就是你的父。」15

耶稣说:「人总以为我来为世界带来和平,他们却不知道我是要带来冲突:火、刀、战争。五人同在一屋里,成了三反对二或是二反对三,父反对子或是子反对父,众人皆落得孤立无援。」16

耶稣说:「我将给你那没有眼目曾看过的,没有耳朵曾听过的,没有手曾接触摸过的,和从未在世人思绪中浮现过的。」17

门徒问耶稣:「请告诉我们终结将会如何!」

耶稣说:「你们已悉知始端,那还要去寻问终结吗?终结就是始端所在。一直坚守在始端的人有福了,他必明了终结为何,更必不会尝到死亡。」18

耶稣说:「尚未转生成人的有福了。若果你愿意跟追随我和我所说的,石头也要听命于你。在乐园中你有着五棵树,它们夏天时不动摇,冬天时不会落叶,凡认识这五棵树的必不会尝到死亡。」19

门徒问耶稣:「请告诉我们天国像什么!」

耶稣回答说:「天国就像芥花种子,在种子中为最渺小的。当它落入已翻好的土壤,它便能长出繁枝茂叶,作为鸟儿的栖身处。」20

(抹大拉)玛利亚问耶稣:「请告诉你的门徒像什么!」

耶稣回答说:「他们就像住在不属于他们园地的小孩。当园地主人们到来,他们会说:『把园地还给我们。』小孩连忙脱下自己的衣服,好把园地还给他们。

因此我要对你们说,倘若屋子的主人得知盗贼快来到,他便会一直警醒并不让盗贼闯进其的屋子,抢去他的财产。而你们则要警醒这世界,以大能作准备使盗贼无机可乘,他们将会如期来袭。愿你们当中有一人会明白。当果子成熟,赶快拿起镰刀把它们收割下来。凡有耳的就该当听。」21

耶稣看见正在吸吮母乳的婴孩,便对门徒说:「这些吸吮母乳的婴孩就像进入天国的人们。」

门徒就问耶稣:「这样我们需要返老还童才能进入天国吗?」

耶稣回答说:「当你们能将二归一、内如外、外如内、上如下、男女归一,即男非男、女非女;当你们以眼代眼、以手代手、以脚代脚、以相代相,你必能进入天国。」22

耶稣说:「我要在你们里千中选一,万中选二,更使你们归为一体。」23

门徒问耶稣:「请展示我们你的所在处,因我们决要找着。」

耶稣回答说:「凡有耳的就该当听!此光就在一光者之中,他燃亮了整个世间;倘若他不在照耀,他就是黑暗。」24

耶稣说:「爱你的兄弟如同爱自己的灵魂,保护他如同眼目中的瞳眸。」25

耶稣说:「你只见你兄弟眼中的银钱,却无睹自己眼中的梁柱。先移走你眼中的梁柱,这样你才有清晰的视力去除掉你兄弟眼中的银钱。」26

耶稣说:「倘若你不为着世界禁食,你便找不着天国;倘若你不守安息日为安息日,你便不能见父。」27

耶稣说:「我站在世界之中,以肉身向他们显现。我发觉他们都已喝醉,当中没有一个飢渴的。我的灵为阿当之众子而悲痛,因着他们瞎了心眼看不见。他们空空而来到世间,同样的空空而离去。此刻他们喝醉了,在他们扔弃手上的酒,那就是他们转向的时候。」28

耶稣说:「倘若身体因灵而生,那是惊叹;倘若灵因身体而生,那是惊叹之惊叹。而我所惊叹的,则是如此丰裕的财宝栖身在贫瘠中。」29

耶稣说:「那里有三位神祇,他们是神;那里有两位或一位,我与他同在。」30

耶稣说:「没有先知在出身地被接纳;医者不治相熟人。」31

耶稣说:「筑于高山的城堡不会倒,也藏匿不来。」32

耶稣说:「在屋瓦上宣讲你方能听见,没有人点灯并置在蓝子下,或是藏匿起来。他却会设在灯台上,使来往的人们都能看见此光。」33

耶稣说:「盲人引盲人,就必一同失足堕坑。」34

耶稣说:「没有人能硬闯强壮者的屋,除非他的双手已綑绑,这样方可洗劫其屋。」35

耶稣说:「不要为着你所穿的从早到晚晚到早地忧虑。」36

门徒问耶稣:「你何时会向我们展现呢?我们何时才能见你?」

耶稣回答说:「当你们裸裎相见亦不为耻,更如小孩般把衣服踩在脚下,你便能看见永活者之子,且不会惧怕。」37

耶稣说:「你们时常渴慕听我对你们说的话,那你们在别处不能听到的。在将来有好些时日里你要寻找我却不会找着。」38

耶稣说:「那些伪善的法利赛人和文士接过睿智 (Gnosis)

的钥匙,却把它藏匿起来了。他们自己不进去,也不允许渴慕进去的人进去。至于你,则要智慧如蛇和洁净如鸽子。」39

耶稣说:「有葡萄树种植在父之外。因着它不能茁壮起来,它必被连根拔起而枯萎。」40

耶稣说:「手中有物者必被赐予更多;空无一物者则连那仅有的都要被夺去。」41

耶稣说:「作个世间的路人。」42

门徒问耶稣:「你是谁能告诉我们这些事呢?」

耶稣回答说:「你们了听我的话却仍然不知我是谁,这样你们就成了犹太人般,他们爱树却恨其果,或是爱果而恨其树。」43

耶稣说:「亵渎父者可获赦免,亵渎子者亦可获赦免,唯亵渎圣灵者在天上地上亦不获赦免。」44

耶稣说:「荆棘不出葡萄,野蓟不生无花果,那是因为它们本是不结果。善者从心发善,恶者自其恶性显恶,说恶话。他们的心满溢了,就必显恶。」45

耶稣说:「自阿当至施洗约翰,当中自母胎而出的,没有一位能比施洗约翰更为大,谁也不能轻看他。然而如我所说,你们当中任何一人能成为小孩,他就知悉了天国并比施洗约翰更为大。」46

耶稣说:「一人不能骑二马或拉二弓;一仆不能侍二主,不然他只会顾此失彼;没有人喝陈年红酒同是喝新酒。新酒不能注进旧皮囊中,不然这样会爆破,旧酒亦不能注进新皮囊中,不然就会撕裂;旧补丁不能缝在新衣上,这样会形成裂缝。」47

耶稣说:「二人共融的同在一屋里,他们呼山移动,山就移动了。」48

耶稣说:「独善其身及被选上的人有福了,你必能找着天国,那是因为你本自那里而来,亦将重返那里。」49

耶稣说:「倘若他们问你们:『你们来自何处?』对他们说:『我们本自光,自那光自生自尔、自立并自显之处。』

倘若他们问你们:『你们是谁?』便说:『我们是光的儿女,那被永活之父钦选的。』

倘若他们问你们:『有什么你父的印证在你里面?』对他们说:『运行与歇息。』」50

门徒问耶稣:「逝者将在那一天重生?新世界又何时临到呢?」

耶稣回答说:「你们期盼的早已来临,只是你们不以为意。」51

门徒对耶稣说:「以色列中有二十四位先知说话,而他们都有说到你。」

耶稣说:「你们漠视此际活着的一位,却只顾念那些已逝去的。」52

门徒问耶稣:「割礼有益吗?」

耶稣回答说:「倘若割礼是有益,他们的父就会让他们自出娘胎已行了割礼。然而,在灵里的真割礼方是处处得益。」53

耶稣说:「清贫的人有福了,因天国你们是属于你们的。」54

耶稣说:「不厌弃父和母的都不能作我的门徒;不厌弃兄弟姊妹的,并如我般背起十架的,都是不配于我。」55

耶稣说:「看破世界的就找到了尸体。找到了尸体的,世界对他再没有价值。」56

耶稣说:「父的国就像有着优良种籽的人。他的敌人在夜间来到把杂草栽种在优良种籽之中。那人却不容许他人拔除杂草。他回答说:『什么也不该作,这样就可避免在拔除杂草时不慎拔走小麦。』到了收割之时杂草便会表露无遗,届时将会被拔除并烧燬。」57

耶稣说:「受苦的人有福了,他们已找到生命。」58

耶稣说:「在你有生之年得要仰望那活着的一位,不然你离世以后已无法仰望了。」

59

耶稣看见一个撒玛利亚人携同一只羔羊往犹大去。祂问门徒:「那人带着那羔羊会作什么呢?」

门徒回答祂:「他会把羔羊宰杀并吃掉。」

祂对门徒说:「他不会在羔羊活着之时把牠吃掉,他必先要把羊宰杀使牠成为尸体。」

门徒说:「不然他就吃不下。」

祂对门徒说:「同样道理,为你们自己寻找歇息之所,不然你们将成为尸体且被吃掉。」60

耶稣说:「两人躺在一床上,一人将丧命,而另一人则可活着。」

撒罗米说:「先生,你是谁来到我的床上并在我的桌子上进食呢?」

耶稣对她说:「我是来自一体不分的一位,并从我父而得着。」

撒罗米说:「我是你的门徒。」

耶稣对她说:「因此我要对你说,若人成为一体,他便被光所充满;若人分离了,他便被黑暗所充满。」61

耶稣说:「我要向那些配得的人揭示我的奥秘。不要让你左手知晓你右手在作甚么。」62

耶稣说:「有一个家财万贯富翁。他说:『我要运用我的钱去撒种、收割和耕种,好让我的仓库满有庄稼,使我一无所缺。』这是他所顾念的,然而当晚他就毙命了。但凡有耳的就该当听。」63

耶稣说:「有个人要接待客人。当晚餐准备就绪,他打发仆人去邀请客人。

仆人找着第一人说:『我主人邀请你。』第一人回答说:「有些商人欠我的钱,他们今晚回来到,我得要和他们洽商,抱歉缺席。」

仆人找着另一人说:『我主人邀请你。』第二人对仆人说:「我买了一所房屋,得要忙一整天,没时间。」

仆人找着另一人说:『我主人邀请你。』第三人对仆人说:「我的友人结婚,我得要安排宴席,该是不能来了,抱歉缺席。」

仆人找着另一人说:『我主人邀请你。』第四人对仆人说:「我买了产业,我得要去收租,该是不能来了,抱歉。」

仆人返回去对主人说:「你所邀请的人们均不能来。」这时主人对仆人说:「前往街上去并带你碰见的人来赴宴」。买家和商人必不可进入我父之处。」64

耶稣说:「有个葡萄园主人将地租予佃户,使他们在其上工作并且收得庄稼。在他打发仆人去收取庄稼之时,佃户抓住仆人,把打至半死。仆人返回去告诉主人,主人说:「也许他们认不出你。」他就打发另一个仆人去,佃户照样的打他;这时主人派出自己的儿子并:「也许他们会给我儿子一点尊重。」佃户得知他是葡萄园承继者,他们就抓住他把他谋害了。但凡有耳的就该当听。」65

耶稣说:「展示那块被建造者拒弃的石给我看,那就是真磐石。」66

耶稣说:「那些得知一切,却对自己内里懵然不知的人,那是全然的无知。」67

耶稣说:「被憎恨和受逼害的人有福了,每当你们被逼害,他们均无地自处。」68

耶稣说:「内心饱受逼害的人有福了,他们就是真正认识父的人。

饥饿的人有福了,他们肚腹必得饱足。」69

耶稣说:「倘若你能生出在你里面的,这样你所持的就必拯救你;倘若你欠缺那在里面的,你所欠缺的就必毁灭你。」70

耶稣说:「我必拆毁这屋子,没有人能够兴建它。」71

有一人对耶稣说:「请你命令我兄长与我分家产。」

耶稣问那人:「先生,谁曾立我作为判官呢?」

祂继而问门徒:「我不是判官,对不对?」72

耶稣说:「庄稼丰沛、收稼的人却少,恳求农主增派收稼者到此地。」73

耶稣说:「主啊,很多人围着水槽的,井里却是一点水也没有。」74

耶稣说:「很多人站在门前,但只有那独一无玷的才能进入婚筵的新房。」75

耶稣说:「父的天国就像一个商人找到一颗珍珠。这商人很审慎的,他变卖了货物并买了这颗珠为自己。你们也一样,当寻找那永恒不朽和不被蛾虫啃食的财宝。」76

耶稣说:「我是照亮万有的光,我就是一切。万有自我而出,又复归予我。劈开木头,我在里面;举起石头,你必在那里找到我。」77

耶稣说:「你们为何来到旷野呢?为看苇草吹动?为看衣冠楚楚的王和伟人?他们衣冠楚楚,却不晓得真理。」78

人群中一女人对祂说:「诞育你的母腹和哺养你的母乳有福了。」

耶稣回答说:「听而行父所言的人才是有福的,将有一天你们会说:『不曾怀孕的母腹和不曾哺养的母乳有福了』。」79

耶稣说:「看破世界的就找到了身体。找到了身体的,世界对他再没有价值。」80

耶稣说:「让那得着财宝的掌权,得权的就该退下。」81

耶稣说:「靠近我的就是靠近火;远离我的就是远离天国。」82

耶稣说:「形相现于人前,内里的光则藏匿在父光的形像中。父必自显,祂的形像则藏匿在祂的光中。」83

耶稣说:「看到与自己相近的形像,你们就欢喜;当你们看到自己先存的原像,那既不朽又不可见的,你们就难以接受了。」84

耶稣说:「亚当自大能与大财宝而来,但他对于你们却是不配得。倘若他是配得的,他就不用经历死亡。」85

耶稣说:「狐貍有牠们的洞穴,鸟儿有牠们的巢居,人子却没有枕块寝处。」86

耶稣说:「身体依赖身体是可悲的,灵魂依赖这两者亦是可悲的。」87

耶稣说:「天使和先知必来到你们当中并给予属于你们的。你们则给予他们所有的一切,并问道:『他们何时候到来取回这一切呢?』。」88

耶稣说:「你们为什么洗杯子的外面?难道你们不懂那造外面的亦同是造里面的?」89

耶稣说:「到我这里来,我的轭锁是轻盈的,我的主权是温煦的,你们必得为自己着到歇息。」90

门徒对耶稣说:「告诉我们你是谁,好让我们相信你。」

耶稣回答说:「你们瞧着天地的脸,却认不出在眼前的是谁,且不知晓如何察见此际。」91

耶稣说:「寻找就必找着。过往我未有回答你们问我的事,现在我愿意告诉你们,你们却不寻问。」92

耶稣说:「别把圣物给予狗,免得被牠们扔进粪堆去。别把珍珠丢给猪,免得被牠们践踏。」93

耶稣说:「寻找就必找着。;叩门的,门就必开。」94

耶稣说:「倘若你们有钱,别作贷款借出。宁愿把它给予一去不回的人。」95

耶稣说:「父的天国就像一个女人把了点酵母菌拌进生面团中,使之发成为一大块面包。但凡有耳的就该当听。」96

耶稣说:「父的天国就像一个女人捧着一缸食物。当她一走在长路上时,缸子的手柄断了,食物就不断落在后头,她却蒙然不知。当她抵达家中,才骇见缸子里空无一物。」97

耶稣说:「父的天国就像一个人要杀去强者。他在家把剑插进墙里以掂量己力,后来他把那强者杀掉了。」98

门徒对耶稣说:「你的兄弟和母亲就站在外面等你。」

耶稣回答说:「在这里按我父旨意去行的就是我的兄弟和母亲。他们必得进入我父的天国。」99

他们把一枚金币展示耶稣并说:「罗马皇帝的人要征收我们税项。」

耶稣回答说:「把皇帝之物归予皇帝;把神之物归予神;把我的归予我。」100

耶稣说:「没有如我般厌弃父和母的都不能作我的门徒;没有如我般爱父和母的也不能作我的门徒。因着我的生母带给我死亡,而我的真母赋予我生命。」101

耶稣说:「法利赛人有祸了。他们就像寝在牛饲槽的狗,牠们既不进食,也不让犊牛进食。」102

耶稣说:「洞悉盗贼诡计的人有福了,这样他便能起来集中资源,严阵以待盗贼的到来。」103

门徒对耶稣说:「来让我们一起祷告和禁食。」

耶稣回答说:「难道我犯了什么罪?或是那里犯了错吗?只是当新郎离开了婚筵新房,那时才叫他们祷告和禁食吧。」104

耶稣说:「但凡认识父和母的,他必被称作娼妓之子。」105

耶稣说:「当你能合二为一,你必成为人子,当你呼山移动,山就移动了。」106

耶稣说:「天国就像管有一百只羔羊的牧羊人。当中最大的一只迷途了,他便暂搁下九十九只羔羊去寻找那一只直到找着为止。当困难过去了,他对那羊说:「我爱你胜过另外九十九只。」107

耶稣说:「从我口中喝水的,他必变成我,我亦会变成他,一切隐藏的奥秘亦必对他展示。」108

耶稣说:「天国就像不知园地里埋着财宝的人。在他离世后,承继了此园地的儿子亦不知财宝之事,且把它卖掉。买主在犁地之际发现了该财宝,于是便随心所欲地放贷出去。」109

耶稣说:「那寻得世界并成为富有的就当摒弃世界。」110

耶稣说:「天与地均会在你面前卷起,那活在永生者中的,必不见死亡与恐惧。」因着耶稣说:「那找到了自己的,世界对他再没有价值。」111

耶稣说:「依赖灵魂的身体有祸了;依赖身体的灵魂亦有祸了。」112

门徒问耶稣:「父的天国何时来临?」

耶稣回答说:「天国乃是不可见的来临。不能说『看哪,在这里!』或是『看哪,在那里!』。然而,父的天国已在地上展开,人们却视而不见。」113

西门彼得对门徒说:「(抹大拉)玛利亚该离开我们,那是因为女人不配得永生。」

耶稣就说:「看,我将会带领她使她成为完美人

,她必成永活的灵,有如你们完美人一样,但凡女性且成为完美人的必得进入天国。」114

附录:

译字注释

采用死海古卷中腓尼基语四字神名取代「耶和华」和「雅威」;

Elyon 作「至高者」; Elohim 作「尔洛恒」;

其他的「神」(El, Eloah, Yah) 会尽可能列出其希伯来文;

采用《希伯来圣经》(Tanakh) 取代《旧约》之贬意;

采用《托拉》(Torah) 取代《摩西五经》;

在引用正典圣经时采用和合本,并参考学者意见稍作修正;

采用和合本之人名、天使名和地名,若与原音差异太大则按原音稍作修正;

采用意译「受膏者」(Mashiach) 取代「弥赛亚」,经文中的 Christos则作「基督」;

Logos 作 「道」; Sophia 作 「智慧」,神格时作 「苏菲亚」;

Pleroma 作 「沛若芒」;

采用意译「犹太秘学」统称 Kabbalah 的其他译名:「犹太密法」、「卡巴拉」、「克白拉」和「喀巴拉」;

采用音意译「真睿智」统称 Gnosis 的其他译名:「知识」、「诺斯」、「灵知」、「灵力」和「真知」;

采用音意译「睿智派」统称 Gnosticism 的其他译名:「诺斯底派」、「诺斯底主义」、「诺斯底教」、「诺斯替派」、「诺斯替主义」、「诺斯替教」、「灵知派」、「灵知主义」、「灵智派」、「智慧派」、「真知派」和「神哲派」;

采用「厄赛派」统称 Essenes (Essai) 的其他译名:「爱色尼派」、「艾赛尼派」、「埃塞尼派」、「亚森尼派」、「敬虔派」和「隐士派」;

Aeon 作「次元者」;

Ruler, Archon 作「空中掌权者」;

采用意译「造物恶者」统称 Demiurgos 的其他译名:「巨匠造物主」、「工匠神」和「德谬哥」。

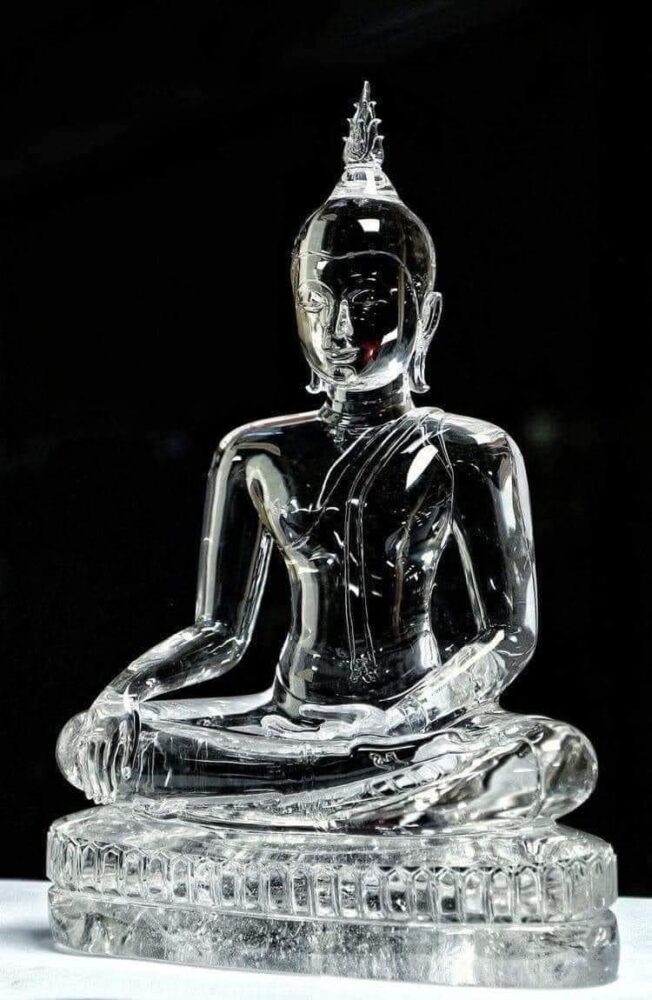

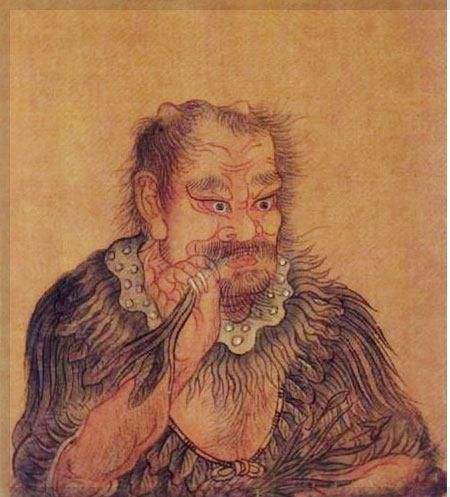

(图文均来自网络)

(图文均来自网络)

![[转载]释迦牟尼佛选择开悟地点的故事 [转载]释迦牟尼佛选择开悟地点的故事](/pic/50776739204237.jpeg)

![[转载]释迦牟尼佛选择开悟地点的故事 [转载]释迦牟尼佛选择开悟地点的故事](/pic/7093646725963.jpeg)

![[转载]释迦牟尼佛选择开悟地点的故事 [转载]释迦牟尼佛选择开悟地点的故事](/pic/38394406127609.jpeg)

![[转载]释迦牟尼佛选择开悟地点的故事 [转载]释迦牟尼佛选择开悟地点的故事](/pic/23854168791890.jpeg)

![[转载]释迦牟尼佛选择开悟地点的故事 [转载]释迦牟尼佛选择开悟地点的故事](/pic/9694737511313.jpeg)

![[转载]释迦牟尼佛选择开悟地点的故事 [转载]释迦牟尼佛选择开悟地点的故事](/pic/17431688889053.jpeg)

![[转载]释迦牟尼佛选择开悟地点的故事 [转载]释迦牟尼佛选择开悟地点的故事](/pic/41131058878136.jpeg)