分类目录归档:灵性资料

王凤仪《五行语录》

《王凤仪嘉言录》

《化性谈-不怨人》王凤仪

《首楞严经行法释要》程叔彪

下载链接:

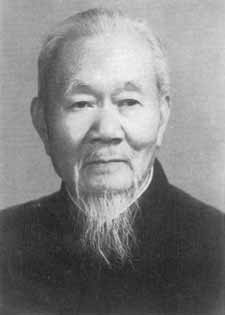

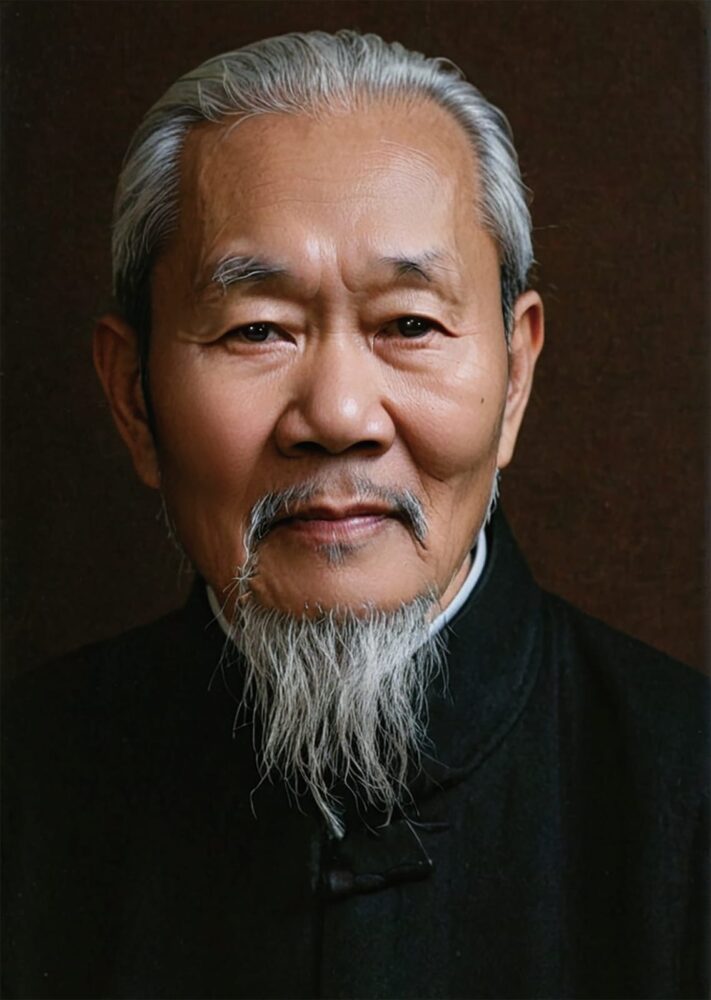

我们师程公(程叔彪库士),号春江病叟,别号解脱长者。上海奉贤人,毕业于北京大学。早年曾前铁道部任文职在工作。程公宿根依赖,一生淡于名利,谛信佛法,通达大乘义理,融会禅、密、净而归一心。

程公修初学时,即得亲近密宗大德(诺那上师、圣露上师、贡噶上师、督噶上师。参见《五师回忆录》。)通达密宗义理,修持修行,深达法要,证悟心源。后又趋禅宗大德虚云大师,随侍多年,蒙师摄受。在大师之殷重教诲,惊棒喝下,契入一心,圆融无疑矣。程公之证悟深得大师印可。大师曾录写张拙诗一首上款是叔彪,下款是虚云,以作纪念。

是时正值四十年代初,日寇入侵,国难方殷。虚云大禅师为使中华民族早日解脱战难之苦,亲自在重庆启建祈祷和平法会,日夜不停拜大悲忏,四十九天之久。程公一直伴随侍大师身边,形影不离,至心念大悲咒,观音圣号,念念不断。自曰:『发心修行,不忘劫历父母众生,今日为救众生,为济济事业,我应尽心。』可见程公爱国之深,悲心之切也。

程公依虚云大师开示,常端坐无念,一日,于打坐时,身漏,明见自性。出定后,觉清凉自在,即禀告大师本人证悟之体验,万缘放下,一念不生,不落无记,久久全身掉落,钢琴虚空,觉明虚净。 大师若为之印证:理上明心,事上见性。

程公于彻悟后,著作有:

一、《大佛顶首楞严经行法释要》(三十余万字)

二、《无门直指》(五十余万字)

程公于九十岁,仍耳聪目明,自曰:『不久人世了。』乃又着有《佛法大意》、《佛法简述》、《五师录》、《楞严经是真非伪》。四小册。

程公悲愿重重,利生心切,不辞辛,不顾年高,劳勤于著述,以文字般若,引导后学之人,普入佛之正知见也。彼开导后学,耳提面命,契理契机,不厌不倦。如曾于去年八年农历七月十五日,对萧君家隽开示云:『汝修持净土二十多年了,必要兼修禅宗,应一门深入,但得见弥陀,何愁不开悟。四臂观音、破瓦法,是密宗往生西方净土法门,应修持的。要知弥陀即般若,般若即弥陀。一如不二也。』

又对陈君妙丽开示:『禅宗是佛长子,对机者先修禅宗,等破本参以后,应兼修净土,梁皇忏、大悲忏应常拜,求佛加被,以明悟自心。坐禅时应不思善、不思恶、不落无记、亲见本性。破瓦法应兼修。明心后,信愿念佛,不禅而禅,不修而修,才是禅净双修。禅若要参,愈参愈远。贴体衣衫不去国外,不是更好吗!禅宗那有那么多啰苏,直下就是!』

程公于十九年农历七月十六日示疾,突患小中风,然神志清醒,目光炯炯,乃关照后事。其时彭慧居士等及各随侍在侧。八年农历八月初六日上午十时卅分念佛而逝,九小时后头顶犹温,卅小时后沐浴更衣,四肢柔软如生。 一夜前往生,陈君妙丽梦程公示现圆寂之相,次日往谒程公,果然已往生了。她乃坐遗体旁念佛,闻到阵阵檀香,久久不散,彭慧居士及程公之子女等亦同时闻到。寿九十岁。遗体火化后,出现加固子与舍利花,遵命嘱咐将骨灰撒入江河,与水族结缘。复旦大学教授应成一老居士挽云:

功行该显密禅净之全得大圆满

作品讲述继杨欧范江而后放无量光

吾于修学中亲近程公多年,深得法益,叹为希有,真大善知识也。程公行解相应,顶门具眼,实为末法之良师。随侍数年,步骤颇多,难以一一尽叙。今略举二点为鉴:

其一,程公一再殷切教戒学人:『我佛世尊之慈悲开导,加持护念,众生才得闻佛法,修戒定慧,教下如是,禅宗亦不例外。吾人为何不可求佛加被呢?应无所住而生其心就是了。』程公此番开导,亦正针对我们人执空之偏见,直下揭示了空有不二、芸芸众生一如祈求道义谛。一生修学中行解相应,不落二边,虽已彻悟心源,仍每日礼佛停止(十万大礼拜礼拜),愈到晚年行持愈切。念佛,切愿生西。』实是心之流露也,学人至今难以忘怀。无所住而生其心,是程公一生行之真理,亦是程公修后学之宝鉴。

其二,程公一再提示学人,《金刚经》云:『凡相,皆是虚妄。』又复教戒:『修禅行人若诸境界出现时,万万不可贪着,俱乐、明、空等相,均是幻妄。若一有欢喜执着,重则着魔发狂,轻则倒退,不能开悟。定中所见之相,勿外人说。除非求善知识印证方可说。』程公此开示,金刚金刚王宝剑,斩断吾人修行中一切妄执。真是无染无着当体空,邪诱魔挠均无踪。程公相应修行成就,由其一法不立,彻悟心源,行解相应 ,回归净土。实是吾人末法修行中之楷模与明师,吾庆幸此生有缘得遇,实希有难逢,宜教奉行,不空过也。《无门直指》手稿,依程公原存于彭慧居士处,一九四年秋,彭慧居士将离沪赴澳洲,祭书殷请上海佛教书局付印。者,《无门直指》出版,因殊缘胜,众生有今福也。愿诸读者大开智慧之门,捐赠书即将获心地法门之启,程公当在常寂光中含笑如矣。

菩萨戒弟子佘雷拜撰

十一六年农历二月十五日于上海时年九十二岁

《佛法简述》程叔彪

《无门直指》程叔彪

下载链接:

我们师程公(程叔彪库士),号春江病叟,别号解脱长者。上海奉贤人,毕业于北京大学。早年曾前铁道部任文职在工作。程公宿根依赖,一生淡于名利,谛信佛法,通达大乘义理,融会禅、密、净而归一心。

程公修初学时,即得亲近密宗大德(诺那上师、圣露上师、贡噶上师、督噶上师。参见《五师回忆录》。)通达密宗义理,修持修行,深达法要,证悟心源。后又趋禅宗大德虚云大师,随侍多年,蒙师摄受。在大师之殷重教诲,惊棒喝下,契入一心,圆融无疑矣。程公之证悟深得大师印可。大师曾录写张拙诗一首上款是叔彪,下款是虚云,以作纪念。

是时正值四十年代初,日寇入侵,国难方殷。虚云大禅师为使中华民族早日解脱战难之苦,亲自在重庆启建祈祷和平法会,日夜不停拜大悲忏,四十九天之久。程公一直伴随侍大师身边,形影不离,至心念大悲咒,观音圣号,念念不断。自曰:『发心修行,不忘劫历父母众生,今日为救众生,为济济事业,我应尽心。』可见程公爱国之深,悲心之切也。

程公依虚云大师开示,常端坐无念,一日,于打坐时,身漏,明见自性。出定后,觉清凉自在,即禀告大师本人证悟之体验,万缘放下,一念不生,不落无记,久久全身掉落,钢琴虚空,觉明虚净。 大师若为之印证:理上明心,事上见性。

程公于彻悟后,著作有:

一、《大佛顶首楞严经行法释要》(三十余万字)

二、《无门直指》(五十余万字)

程公于九十岁,仍耳聪目明,自曰:『不久人世了。』乃又着有《佛法大意》、《佛法简述》、《五师录》、《楞严经是真非伪》。四小册。

程公悲愿重重,利生心切,不辞辛,不顾年高,劳勤于著述,以文字般若,引导后学之人,普入佛之正知见也。彼开导后学,耳提面命,契理契机,不厌不倦。如曾于去年八年农历七月十五日,对萧君家隽开示云:『汝修持净土二十多年了,必要兼修禅宗,应一门深入,但得见弥陀,何愁不开悟。四臂观音、破瓦法,是密宗往生西方净土法门,应修持的。要知弥陀即般若,般若即弥陀。一如不二也。』

又对陈君妙丽开示:『禅宗是佛长子,对机者先修禅宗,等破本参以后,应兼修净土,梁皇忏、大悲忏应常拜,求佛加被,以明悟自心。坐禅时应不思善、不思恶、不落无记、亲见本性。破瓦法应兼修。明心后,信愿念佛,不禅而禅,不修而修,才是禅净双修。禅若要参,愈参愈远。贴体衣衫不去国外,不是更好吗!禅宗那有那么多啰苏,直下就是!』

程公于十九年农历七月十六日示疾,突患小中风,然神志清醒,目光炯炯,乃关照后事。其时彭慧居士等及各随侍在侧。八年农历八月初六日上午十时卅分念佛而逝,九小时后头顶犹温,卅小时后沐浴更衣,四肢柔软如生。 一夜前往生,陈君妙丽梦程公示现圆寂之相,次日往谒程公,果然已往生了。她乃坐遗体旁念佛,闻到阵阵檀香,久久不散,彭慧居士及程公之子女等亦同时闻到。寿九十岁。遗体火化后,出现加固子与舍利花,遵命将骨灰撒入江河,与水族结缘。复旦大学教授应成一老居士挽云:

功行该显密禅净之全得大圆满

作品讲述继杨欧范江而后放无量光

吾于修学中亲近程公多年,深得法益,叹为希有,真大善知识也。程公行解相应,顶门具眼,实为末法之良师。随侍数年,步骤颇多,难以一一尽叙。今略举二点为鉴:

其一,程公一再殷切教戒学人:『我佛世尊之慈悲开导,加持护念,众生才得闻佛法,修戒定慧,教下如是,禅宗亦不例外。吾人为何不可求佛加被呢?应无所住而生其心就是了。』程公此番开导,亦正针对我们人执空之偏见,直下揭示了空有不二、芸芸众生一如祈求道义谛。一生修学中行解相应,不落二边,虽已彻悟心源,仍每日礼佛停止(十万大礼拜礼拜),愈到晚年行持愈切。念佛,切愿生西。』实是心之流露也,学人至今难以忘怀。无所住而生其心,是程公一生行之真理,亦是程公修后学之宝鉴。

其二,程公一再提示学人,《金刚经》云:『凡相,皆是虚妄。』又复教戒:『修禅行人若诸境界出现时,万万不可贪着,俱乐、明、空等相,均是幻妄。若一有欢喜执着,重则着魔发狂,轻则倒退,不能开悟。定中所见之相,勿外人说。除非求善知识印证方可说。』程公此开示,金刚金刚王宝剑,斩断吾人修行中一切妄执。真是无染无着当体空,邪诱魔挠均无踪。程公相应修行成就,由其一法不立,彻悟心源,行解相应 ,回归净土。实是吾人末法修行中之楷模与明师,吾庆幸此生有缘得遇,实希有难逢,宜教奉行,不空过也。《无门直指》手稿,依程公原存于彭慧居士处,一九四年秋,彭慧居士将离沪赴澳洲,祭书殷请上海佛教书局付印。者,《无门直指》出版,因殊缘胜,众生有今福也。愿诸读者大开智慧之门,捐赠书即将获心地法门之启,程公当在常寂光中含笑如矣。

菩萨戒弟子佘雷拜撰

十一六年农历二月十五日于上海时年九十二岁

《无门直指》序

程公於彻悟後,著述有:

一、《大佛顶首楞严经行法释要》(三十余万字)

二、《无门直指》(五十余万字)

程公於九十岁时,仍耳聪目明,自曰:『不久人世了。』乃又著述《佛法大意》、《佛法简述》、《五师回忆录》、《楞严经是真非伪》。四小册。

程公悲愿重重,利生心切,不辞辛劳,不顾年高,勤於著述,以文字般若,指引後学之人,普入佛之正知见也。彼开导後学,耳提面命,契理契机,不厌不倦。如曾於一九八一年农历七月十五日,对萧君家隽开示云:『汝修持净土二十多年了,不必兼修禅宗,应一门深入,但得见弥陀,何愁不开悟。四臂观音、破瓦法,是密宗往生西方净土法门,应修持的。要知弥陀即般若,般若即弥陀。一如不二也。』又对陈君妙丽开示:『禅宗是佛长子,对机者先修禅宗,等破本参以后,应兼修净土,梁皇忏、大悲忏应常拜,求佛加被,以明悟自心。坐禅时应不思善、不思恶、不落无记,亲见本性。破瓦法应兼修。明心後,信愿念佛,不禅而禅,不修而修,才是禅净双修。禅若要参,愈参愈远。贴体衣衫不穿上去,不是更好吗!禅宗那有这么多噜苏,直下就是!』

程公於一九八一年农历七月十六日示疾,突患小中风,然神志清醒,目光炯炯,乃关照後事。其时彭慧居士等及家属随侍在侧。至一九八一年农历八月初六日上午十时卅分念佛而逝,九小时後头顶犹温,卅小时後沐浴更衣,四肢柔软如生。往生之前一夜,陈君妙丽梦见程公示现圆寂之相,次日往谒程公,果然已往生了。她乃坐遗体旁念佛,闻到阵阵檀香味,久久不散,彭慧居士及程公之儿女等亦同时闻到。程公享寿九十岁。遗体火化後,出现坚固子与舍利花,遵遣嘱将骨灰撒入江河,与水族结缘。复旦大学教授应成一老居士挽云:

功行该显密禅净之全得大圆满

著述继杨欧范江而後放无量光

吾於修学中亲近程公多年,深得法益,叹为希有,真大善知识也。程公行解相应,顶门具眼,实是末法之良师。随侍数年,获益颇多,难以一一尽叙。今略举二点为鉴:

其一,程公一再殷切教诫学人:『我佛世尊之慈悲开导,加持护念,众生才得闻佛法,修戒定慧,教下如是,禅宗亦不例外。吾人为什么不可求佛加被呢?应无所住而生其心就是了。』程公此番开导,亦正针对吾人执空之偏见,直下揭示了空有不二、理事一如之中道义谛。程公在一生修学中行解相应,不落二边,虽已彻悟心源,仍每日礼佛不间断(十万大礼拜圆满),愈到晚年行持愈切。殷重告诚诸多学人:『觉了梦幻,至心念佛,切愿生西。』实是悲心之流露也,学人至今难以忘怀。无所住而生其心,是程公一生修行之宗旨,亦是程公开导後学之宝鉴。

其二,程公一再提示学人,《金刚经》云:『凡所有相,皆是虚妄。』又复教诫:『修禅行人如有各种境界出现时,万万不可贪着,不论乐、明、空等相,均是幻妄。若一有欢喜执着,重则着魔发狂,轻则倒退,不能开悟。定中所见之相,勿向外人说。除非求善知识印证方可说。』程公这一开示,犹如金刚王宝剑,斩断吾人修行中一切妄执。真是无染无着当体空,邪诱魔挠均无踪。程公之所以修行成就,由其一法不立,彻悟心源,行解相应,回归净土。实是吾人末法修行中之楷模与明师,吾庆幸此生有缘得遇,实希有难逢,宜依教奉行,不空过也。《无门直指》手稿,程公原存於彭慧居士处,一九九四年秋,彭慧居士将离沪赴澳洲,将此书殷请上海佛教书局付印。今者,《无门直指》即将出版,因缘殊胜,众生有福也。愿诸读者大开智慧之门,於此书获心地法门之启钥,程公当在常寂光中含笑如如矣。

菩萨戒弟子 佘雷拜撰

一九九六年农历二月十五日於上海 时年九十二岁

序文作者介绍

佘雷居士业医,浙江平湖人,上海佛教界知名老居士。一生精研佛学,虔诚修持。一九四七年,范古农居士创办法相学社,佘雷居士为发起人之一。一九五三年,曾任上海第八届佛教居士林副林长。於一九九六年八月十八日下午二时四十五分,在念佛声中刹那之间安然往生。神态安祥,面容如生。(无疾而终。)单独火化时,出现彩色坚固子与舍利花,具有光明。

佘雷老居士德高望重,通达法相,契悟本性,曾得程公印可。晚年归心净土,信愿具足,行解相应,勤诵弥陀,一心不乱。常开导後学:『值此末法时期,信愿念佛,往生净土尤为重要,时节因缘耳。』又云:『净土法门之成就,重在信愿,谛信无疑,唯佛是念,临终决定往生矣。』佘老於圆寂之前,又再三教诲:『修行人在活着时即应当「死去。」(死去——指生死缘心息灭。)觉了本源,空中行步,始谓真修行,幸勿蹉跎岁月,辜负此生也,勉之勉之。』此诚佘老大善知识之悲心也,普愿佛门同仁,真实发心,真实行持,共赴莲池,同生极乐。

古德云:『不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香。』又云:『发菩提心,证菩提果。』综观程公佘老二位大德,毕生之殊胜成就,实堪称近代居士中希有之楷模与明师,真正可谓:上求佛道,下度众生矣。

菩萨戒弟子 陈妙丽拜撰

一九九七年农历丁丑年十二月初八日於上海

文前劝读

仁某种著述之前,通常有一篇序文。现在既无料能做序文,但是又想说话,如写此劝请的话在本文之前,至于序文,有待来哲了,或可将本书目录作为序文吧。

见到本书的,我希望他通读一遍。或谓颇不易读,或谓难懂。诚然,本书引文极广,佛言祖语,一大法苑也。读者始从消文,乃至到见本书作者之意,自是须反覆思惟。但亦不无骤契竟者。信仰佛法,始从见闻三宝来。这也不外乎因缘果报。不过,不同於生死业因缘果报吧了。所以事相三宝,不属於遍计所执范畴。但佛法的真谛不在事相中。换句话说,就是在事相中是捞摸不着的。这话也并非教你扬下事相,而去空中钉楔,而是说明事相本身是无常的。无常的就是生死的。生死的,就是生灭中收。那末,所谓了生死,是了的什么生死呢?现在仁者在读本书时,某甲在写本文时,虽然时方各异,而仁与某甲於此共同造作因行,奚能拨无未来无常生灭之果熟。一旦缘熟,若识若根若境,显现起来了。虽然不无显现,毕竟事属无常幻现。虽然有如梦幻,毕竟要粉墨登场。见闻三宝者,当然他具有净业缘生识根境的部分之异熟果报。否则是碰不到的。能够生信仰的,当然还要根器好一些。然而懂在事相上信受,不足恃也。何以故?无常法变迁不定故。毕竟还未亲见,所以必须契证。宗下于唐代以後,特开方便法门,令人参话头。参话头的妙处,可使已发生死切心者,从而陡起真疑。疑疑重疑疑,疑情结秀。疑不堕尔识,此际分别五俱意识与分别法尘,遽尔被真疑一斩二段。亦不可能吐露於人。於此可见所谓参话头,实际上是要行人於生死切心下,兴起勇猛相续不断的真疑。然後方可达到为师者所期弟子的不期然而然的[固-古+力]地桶脱。故知教下有开大圆解之语,相宗有证正比量之言,与禅宗之破本参,异途同归,殊非两般。

清代以来,禅宗衰下,净宗普兴。部分行人不知权现,竟互执是非。本书作者有鉴於此,特将本书内容之中,禅净双修文下半篇示於二讲师。俾息诤论,而利行持。读者如能放下闲情,潜心研读,当能见此意。洞宗偈云:『但能不触当今讳,也胜前朝断舌才。』作者实可当也。

怙主祈祷文

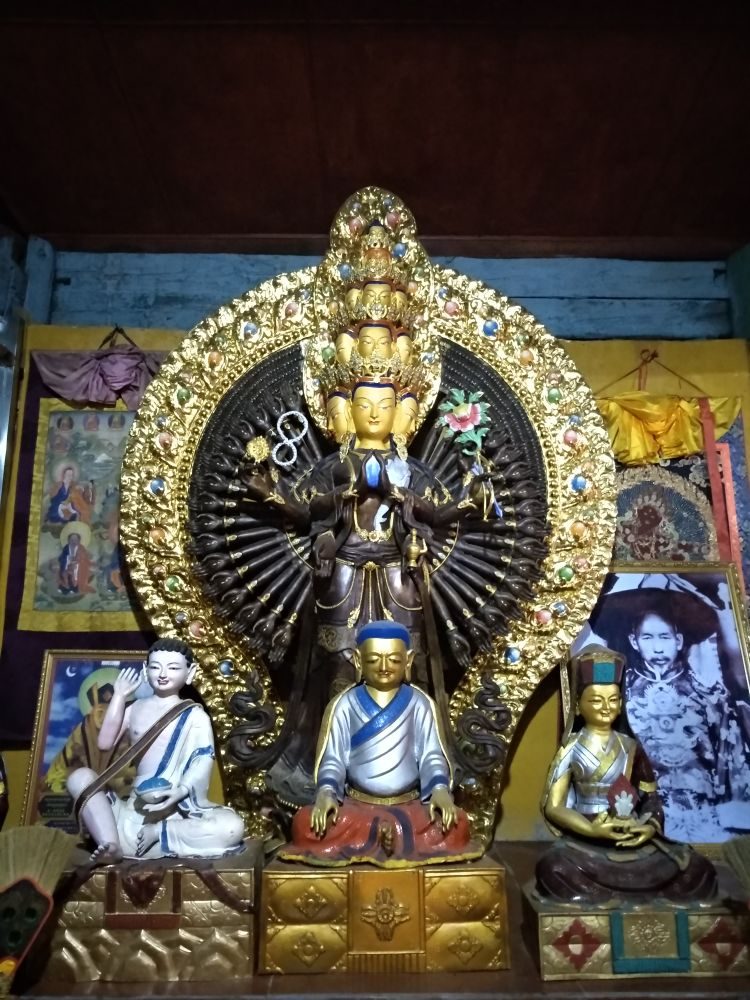

圣露活佛

圣露活佛

圣露活佛

普济寺四世活佛世都登僧旺波,简称圣露(藏语,汉意为智慧),纳西族。

民国四年( 1915)正月十四日生于丽江白马里金龙村的书香世家。7岁迎请至普济寺行坐床大典,经辨认前世用物无误,全寺僧侣无不喜悦,据说有一僧因藏匿前世之碗而受到圣露呵斥。圣露 12岁拜文峰寺活佛(各寺活佛轮流住持)为师。

16岁赴青海从师于果度法师习修 6年,旋助四宝法王第十一世旺丘嘉波登位。

22 岁至楚普寺大宝法王处,蒙大灌顶,赴拉萨大会, 2年后晋升格西(藏语,汉意为博士),旋晋为呼图克图(呼图克图为蒙语,汉意为圣者或圣人,清代皇上授予藏族、蒙古族地区藏传佛教的封号,凡授这一封号的活佛均载入蕃院册籍)。

民国二年( 1913)圣露途经尼泊尔、印度、缅甸回到丽江。圣露回寺后,见寺规涣散,房屋破损,僧侣生活贫困,他重新启用善于当家理财的灿聚吐尼,将其经商所得的钱财修缮寺院,发给每个僧人缝制两套氆氇僧服,数年间寺院修缮一新,僧侣日增,香火旺盛,名声远扬。滇西北十三大寺公推圣露活佛总管兼文峰寺开顶导师。

民国 22年( 1933)协同格桑泽仁(时任讨逆第十路军总指挥少将参军、西康省党委特派员、边防军总司令)赴康区宣慰平叛僧俗,安定后返回丽江。

丽江是木氏土司世居之地,明天启年间土知府木增在芝山建解脱林(又名福国寺),初由几个受过比丘戒的僧人住持。

清康熙年间,大宝、四宝二法王朝圣鸡足山到丽江,驻锡于福国寺,法王返回时领去纳西青年男子 6人到德格习修藏经及噶举派(白教)密法,学成回丽,将原汉传佛教寺庙改为喇嘛寺,为藏传佛教密法传入丽江之始。乾隆初,指云寺开山祖师普济村人罗森习修佛法有悟,率领两个侄子及两个外甥出家到福国寺削发为僧,后成为普济寺开山祖师;罗森之侄登僧,俗名和典,经四宝法王认定为活佛。登森圆寂后转生于和氏之家,从此名门望族的和氏成为一门三代人的活佛世家。普济寺三世活佛坦青圆寂,圣露出世,迎请普济寺行坐床大典,习修藏文经典, 12岁入文峰寺,从师于文峰寺活佛(已故厄堆之外甥)门下,活佛对圣露关爱并重。

1934年,圣露从师于青海著名大善知识(藏语,汉意为博士)上师,甚为器重,屡为灌顶授以经咒习修 3年,时值大宝法王第十五世喀哈多杰来青海,求法于果度法师,圣露与法王同受无上密法 3年,期间圣露还结识了九世班禅,班禅也很器重圣露品行学识。并扶四宝法王十一世英贤多杰登位,大宝法王特邀圣露返藏习修,途中圣露闻曾祖父病故,取道理塘中甸回到丽江操办丧事,后到文峰寺静坐堂,静修 1年,专学礼仪 1年。

1930年,滇西北十三大寺公推圣露为中华佛教总会云南丽、维、中、永分会会长,册封为“震旦之屏藩”。他在主持丽、维十三大寺兼任静坐堂导师期间,培养出寿国寺却尼活佛、普济寺都巴荣登及达摩寺、兴化寺、文峰寺的一批佛学造诣高深的僧侣弟子。

1930年,时任丽维十三大寺副主持的指云寺十五世白玛赤旺秋东宝活佛圆寂,在圣露的精心主持下,各大寺秩序井然。

1933年,维西县叶枝土司王嘉禄胞弟寿国寺明炯活佛行坐床大典,圣露亲往主持大典。

1935年,云南省政府为纪念抗日阵亡将士设水陆道场,托丽江县长代表云南省政府敦请圣露来省主持法会,率丽江各大寺僧侣十多人,下塌于归云楼,建烈士祠,启建密坛,修金刚持大法,在昆讲经传教,慷慨激昂地宣讲救国经、爱国经,深受政府僧俗各界敬重。法事毕,因昆明大旱无雨,经圣露祈念龙王施水经,施展佛法得灵验,同时还治愈几位达官贵人亲属疑难病症而名声远播,纷纷前来叩拜皈依佛门作圣露弟子。

1936年,圣露率僧侣及弟子 22人至小鼓浪,由弟子黄实(高官)筑建新楼供养圣露及僧侣传习颇哇法,受法开顶者有高官顾视高、沈永福、黄实、灿英等男女居士共 22人。

1936年,圣露应云南省主席龙云邀请书写藏文 4块刻于大理石面后嵌入高 6丈 6尺藏式佛塔楞严塔上层四角。

1936年 10月 18日,圣露率僧徒世鲁、区楚、青巴、鲁都、巴松、明楚等人由昆启程抵越南河内,中国驻越南总领事许某为圣露设宴洗尘并求开示。次日晨,副领事钟镇至圣露寓所求皈依,许总领士夫人也皈依为弟子。同年 11月 8日抵香港下塌于跑马地一姓黄大户家传金刚持法,当天,港人谢公义等 50余人皈依佛门为弟子,灌顶者达百多人,并向圣露再求颇哇法。 16日在黄宅举行第二次法会,广州佛教界推选代表来港参加,圣露又传四臂观音及弥陀二法。 22日传四加行亥母等法,有数十人皈依佛门为弟子,并为数百人灌顶。

同年 11月 28日应国民政府之邀由港启程抵上海,受到党、政、军、商、宗教和各界热烈欢迎。 29日由国民政府蒙藏委员会接至南京陵园新村,下榻于高官朱益芝宅。 12月 1日为佛门弟子传授金刚亥母法,依法灌顶,受法者有朱益芝母亲、眷属、亲友等。从 6日起习修颇哇法, 11日先后一律开顶。圣露代表信奉藏传佛教的蒙古、藏、纳西等民族及宗教界到南京共商国事,并受到国民政府主席林森召见。班禅因病,特电南京由圣露活佛为他的全权代表,圣露在南京期间,广泛接触军、政、宗教民众团体上层人士,在各寺庙设坛轮流宣讲爱国经宣扬抗日,讲民族团结和统一,深受各界人士崇敬。

1937年,圣露用募捐所得资金及丽江大商人李达三等信善众人大力支持和捐资下,将普济寺大殿覆盖铜瓦,成为始建于明万历三十年( 1602)的昆明金殿后的第二座气势恢宏、雄伟壮丽的铜瓦殿。院内有两株近 200多年的古树云南海棠,苍老遒健,虬枝横逸,每年中春开放,花红似火,十分艳丽,树干挺拔、花枝摇曳。 1987年 12月云南省政府公布为省级重点文物保护单位。

1941年,国民政府再次邀请圣露到重庆主持超度抗战阵亡将士法事,同时请他参与组织“蒙、回、藏联合慰劳抗日将士代表团”,由蒙古族詹佳活佛任首席代表,圣露任副首席代表。是年,圣露带外孙和士荫及随侍僧侣、翻译前往重庆,受到国民政府各部、院、会的隆重欢迎和接待。国民政府主席林森亲自召见了圣露,授予圣露“普善法师”“呼图克图”名号,并铸印颁给。还由国民政府颁布国民政府令和册文。国民政府主席林森还亲笔手写“灵宇慈云” 4字高悬于寺。圣露一生曾经两次遇难,一是将贵重财物原寄存于李达三家,后搬回寺里因失火而焚毁;二是西藏大商人邦达昌的烟土寄存埋藏于普济寺,被藏商先生告发而全被没收,由普济寺赔偿部分损失。

1941年,圣露活佛因病圆寂于重庆千佛寺,骨灰由政府专机空运回昆明,由丽江各大寺派僧人接回丽江,丽江政府要员、绅士率各族各界代表前往五里牌迎接灵柩,气氛肃默庄严。道路两旁家家门口、铺台上摆设香案天灯,在各界贤达率领下,灵柩缓缓进入古城,十三大寺喇嘛僧侣 100多人口诵经文,有的击打乐器,吹着大号、唢呐,喇嘛僧侣设坛超度圣露法会,圣露活佛灵塔安葬普济寺。

丽江普济寺后山的圣露活佛舍利塔

顶髻转轮明王回退魔镇橛镇咒(大威德十忿怒明王护轮咒)

上乘武学的至高境界与炼神还虚

普贤行愿品回向文

太上老君说常清静经

般若波罗蜜多心经

八圣吉祥颂

十一面观音祈祷文—帕莫比丘尼

佛名祈祷文(过去五十三佛+现在三十五佛+现在十方一百佛)

道家祈祷文

安土地咒

元始安镇 普告万灵 岳渎真官 土地祗灵

左社右稷 不得妄惊 回向正道 内外澄清

各安方位 备守坛庭 太上有命 搜捕邪精

护法神王 保卫诵经 皈依大道 元亨利贞

解穢咒

太乙之精 东井之华 流灌一体 荡秽除邪 净如明珠

洁如莲花 化金刚身 步云锦霞 登七宝殿 处仙人家

金光咒

天地玄宗,万炁本根。广修万劫,证吾神通。

三界内外,惟道独尊。体有金光,覆映吾身。

视之不见,听之不闻。包罗天地,养育群生。

颂持万遍,身有光明。三界侍卫,五帝司迎。

万神朝礼,驭使雷霆。鬼妖丧胆,精怪忘形。

内有霹雳,雷神隐名。洞慧交彻,五炁腾腾。

金光速现,覆护真人。

玄蕴咒

云篆太虚,浩劫之初。乍遐乍迩,或沉或浮。

五方徘徊,一丈之余。天真皇人,按笔乃书。

以演洞章,次书灵符。元始下降,真文诞敷。

昭昭其有,冥冥其无。

沉疴能自痊,尘劳溺可扶,幽冥将有赖。由是升仙都。

莲花生心咒

黄财神心咒

绿度母心咒

观音六字大明咒

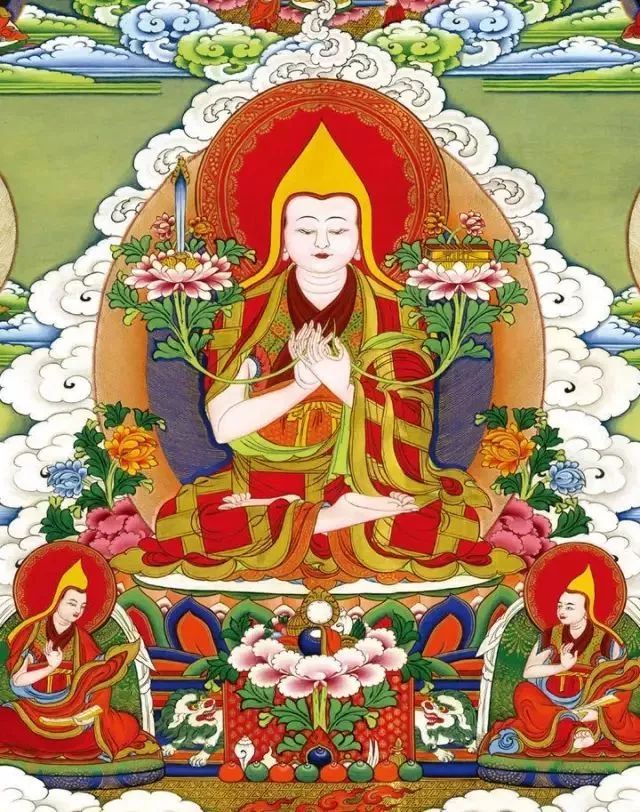

宗喀巴大师祈请文(米则玛)

无缘大悲宝藏观世音,米咩则威德浅将rezi,mig mie tse wai ter chen chen re zig

无垢智慧总主妙吉祥,这咩千悲汪播将悲样,dri mie kyen pai wang po jam pal yang

摧灭诸魔军众秘密主,读普马吕穷贼桑威达,du pung ma lu jom dza sang wai dag

雪域圣贤顶严宗喀巴,抗坚开悲租坚宗喀巴,gang chen ka pai tzug gyan tzong ka pa

善慧名称足前诚祈请!罗桑扎悲夏拉索瓦笛!lo zang drag pai zhab la sol wa deb

功德利益

祈竹仁波切:

如何修诵宗喀巴祖师赞

仪轨接着下来是持咒之部份。严格上说,诵持的是宗喀巴大师之礼赞文,但一般人也视它为大师之咒,所以这部份也可说是持咒。这礼赞文也称作‘咪则玛’(mig-tse-ma)咒,在西藏不论僧俗老幼,都一定懂得诵念此咒。

礼赞文之内容是:

无缘大悲宝藏观世音

无垢智慧之王妙吉祥

摧灭诸魔军众秘密主

雪国圣贤顶严宗喀巴

善慧名称足前诚祈请

这个礼赞文极为殊胜,所以宜念诵藏语原文。藏语之发音为:

咪昧则威爹千坚里息

持昧千悲汪播蒋悲样

读崩玛吕炯贼桑威达

扛坚企悲租坚宗喀巴

罗笙竹悲侠啦搜哇笛

持诵时要配合观想与心念文义内容。这五句之文义十分深广,现在略为开示:

第一句 ‘无缘大悲宝藏观世音’是说观音乃无我之悲心宝藏。但此句主旨非在于赞观音之功德,而是说:‘宗喀巴!您就是观音—— 悲心宝藏/

第二句‘无垢智慧之王妙吉祥’是指文殊师利。‘妙吉祥’就是大智文殊的名字,这句是说:‘宗喀巴!您就是文殊—— 无垢智王/。

第三句 ‘摧灭诸魔军众秘密主’是指金刚手﹙注:即大势至﹚,‘秘密主’是金刚手大士的别号。这句是说:‘宗喀巴!您就是金刚手——能摧灭所有魔障者/。

这前三句分别赞宗喀巴大师为观音、文殊及金刚手三大士之化现。观音、文殊与金刚手分别为大悲、大智与大力之代表,称为‘三部主’,代表诸佛之悲、智与力三方面功德。

第四句‘雪国圣贤顶严宗喀巴’是赞大师为西藏地区所有的大德、大修行者、大学者及圣人中最高地位的一位。‘雪国’是指藏地、‘圣贤顶严’是喻大师如所有圣贤顶上的饰物,即大师为他们中之最高者之意;此点可以由大师之功德、行持及事业等各方面来解说。不论由哪一方面来观察,大师都是藏地一切大师中之最杰出者,没有哪一位可以与大师相提并论的了。

第五句‘善慧名称足前诚祈请’是说行者在大师之足前以头顶礼,恳切犹如世俗中于性命危险迫切时,慌张的人会紧抓着有能力帮他的大人物的脚,死命不放的模样。‘善慧名称’就是大师之出家名,这一点已说过多次了。

这五句有不同层面之释法。从外喻上来说,观音为众佛弟子中悲心之表表者,文殊为佛弟子中智慧最高的,金刚手为诸弟子中最有力量者;这三位菩萨是佛的众多弟子中以悲心、智慧及力量著称的;而宗喀巴大师在藏地对佛法的建树,全具这三种功德,所以赞大师为观音、文殊及金刚手,故我们祈请大师助令行者也成就这三种功德。

从内证上来说,观音具有诸佛之悲心,文殊证有诸佛所有的智慧,金刚手具足诸佛的力量;而宗喀巴大师一位就已具备诸佛的悲、智、力三者,所以赞他等同悲、智、力三部主;我们向他祈请令我们也能具足诸佛之悲心、智慧与力量。

从密义上来说,观音是十方诸佛之悲心所化现,诸佛之悲心以外别无观音之存在,观音就是所有三世十方佛之悲心总汇合一化现来利益众生之色相;文殊乃一切诸佛之智慧总汇合一化现来利生之色相,除诸佛智外别无文殊之存在;金刚手乃一切诸佛之力量总汇合一化现之色相,非诸佛力外别有金刚手存在;而宗喀巴大师实乃三大士为利众生而合一化现之身相,外表为比丘相,体性实乃三大士,亦即一切十方三世诸佛之悲心、智慧及力量合一化现者。这一点可由大师出生前其父母之梦兆可得知,亦可由大师之广大事业得以明白,或可由大师之行持、功德及善巧方面得以知道,此外又有经论的授记预言,这些我们在礼拜支及随喜支中都已说了,大家亦可参阅大师之传记;大师既为三大士之合一化现,我们故祈请大师加持令我们成就与三大士一样之境界。

此外,首句亦表义广行派教法,第二句表义深观派教法,第三句表密续教法,故全文表大师具足显密成就,我们祈请大师加持令我们亦得显密一切成就。

又者,观音属莲华部菩萨,部主阿弥陀乃三世一切诸佛之语化现;文殊属如来部菩萨,此部之部主为毗卢遮那,乃三世十方佛之身化现;金刚手为金刚部菩萨,部主为阿佛,乃三世十方诸佛之意化现;故全文表大师为三世一切佛之身、语、意化现,而我们祈请大师助令我等亦证得佛之身、语、意。

以上外、内、密及其它释义全都是正确的,分别只是阐释角度之不同。大家持咒时应想及以上所说之文义,心想大师与诸佛之身、语、意、悲、智、力等及观音、文殊、金刚手乃至自己师长实为同一无异。

我们最初观想大师由弥勒的心所出,亦指大师与弥勒无二。

事实上,大师与莲华生大士及阿底峡大士都是同一心识在不同年代之化现,这一点有很多根据,如〈噶当宝藉〉中阿底峡祖师作悬记:‘我曾伏魔往其地’及‘又一化身往多康’,即说他就是莲华生大士及多康出生之宗喀巴大师﹙注:多康为大师生地古名﹚。

所以另外有一个礼赞大师的赞文内容说:‘持明成就莲华生,五百师首燃灯智,金刚持王善慧称,顶礼大师各化身/,这是称莲华生、阿底峡﹙燃灯智﹚及宗喀巴﹙善慧称﹚是同一上师之不同化现。

修持宗喀巴大师的五句的礼赞文,就等于持诵莲华生、阿底峡、观音、文殊、金刚手、弥勒及所有诸佛之咒,还包括了文殊的各种化相,如怖畏金刚等,及观音与金刚手等所有的化相!

礼赞文之缘起

这礼赞文之缘起是甚为殊胜的。前面我们曾经提过宗喀巴的根本上师是仁达华。

有一次,宗喀巴前往迎接仁达华大师,在呈上了哈达后,又呈上了一个偈赞:“无缘大悲宝藏观世音,无垢智慧之王妙吉祥,摧灭诸魔军众秘密主,雪国圣贤顶严仁达华,宣努罗追足前诚祈请”。

但仁达华大师把自己的名字“仁达华” 及 “宣努罗追” 换上了 “宗喀巴”、“善慧名称” 等名字与尊号,把修改了的偈文回奉给宗喀巴大师,成为了我们现在诵念之礼赞文。

礼赞文另外也有一个四句之版本和一个九句版本。四句版是把 ‘摧灭诸魔军众秘密主’此句抽出不念,这其中之密义,是指根本毋需多说大师与金刚手无二这一点的意思。

九句之版本是这样的:

悉地成就普生金刚持

无缘大悲宝藏观世音

无垢智慧之王妙吉祥

摧灭诸魔军众秘密主

雪国圣贤顶严善慧称

总摄三部怙主法王师

三门皆作虔敬诚祈请

加持众生成就得解脱

祈请赐予胜共二悉地

三种版本大家择一而修即可。它们虽各有传承典故,但在本质及作用上是完全一样的。