分类目录归档:灵性资料

慧解脱阿罗汉与俱解脱阿罗汉

《巴利语汇解》:

问:请问尊者,北传佛教有慧解脱阿罗汉与俱解脱阿罗汉两种分法,说慧解脱阿罗汉不需要修深定即可证阿罗汉果,有这样的修法吗? 这两种阿罗汉有什么不同呢?

玛欣德尊者答:阿罗汉有两种:慧解脱与俱解脱。在上座部佛教也有慧解脱与俱解脱的分法:俱解脱有一种,慧解脱有八种。所谓的慧解脱和俱解脱是依定来分的。

什么是俱解脱(ubhatobhāgavimutto)呢?是指一位禅修者当他证得了阿拉汉果之后,他可以入灭尽定,这种人称为俱解脱,也就是定、慧的解脱;

而如果有一位禅修者证得了阿拉汉果但他不能入灭尽定,那这个叫作慧解脱阿罗汉。

也就是说慧解脱的定力可以分为八个:

第一种就是有一些禅修者还没有证得禅那,他定力只达到欲界近行定的程度,然后他观照欲界的心(欲界的名法)和欲界色法,这样证得(阿拉汉),这是第一种;

第二种是一个禅修者有初禅,然后依照初禅,例如:有些长老修三十二身分或修白骨,等他出来他再观照初禅的名法这样证得阿拉汉果,这种也是属于慧解脱;

第三种就是他的定力只达到第二禅;

第四种是他的定力达到第三禅;

第五种是他的定力达到第四禅;

第六种是他的定力达到空无边处;

第七种是他的力达到识无边处;

第八种是他的定力达到无所有处。

但是所有这些,即使一个禅修者的定力已经能够证入无所有处,但当他证得阿拉汉果之后,他仍然不能入灭尽定。为什么呢?因为入灭尽定一定要先进入初禅,出定之后再观初禅的禅心为无常、苦、无我,然后再进入第二禅,出定再观,然后再进入,这样依次进,最后进到无所有处,出定之后,他再观无所有处禅心的无常、苦、无我之后,他再作决意,决意他省察这七天他的寿命怎么;然后他再省察如果僧团有召唤,我将会自动出定;如果导师(佛陀)有叫我,我会自动出定;还有再决意他的袈裟、他的钵、他的生活用品不会给火、给任何东西毁掉,之后他再进入非想非非想处定一出来,他的名色流就断了,名流断了,他的心生色也断了,这个时候他就入灭尽定,如果拥有这样的能力的阿拉汉圣者称为俱解脱,其它的称为慧解脱。

因此如果说,一个慧解脱者不需要修深定,这只是属于第一种,但是其它七种就没有包括。

慧解脱者

(pa¤¤àvimutto):这是相对于“俱分解脱者”来说的,即未能证得四种无色定的阿拉汉称为“慧解脱者”。因此,有五种慧解脱者:没有禅那的纯观行者、只证得初禅者、证到第二禅者、证到第三禅者和证到第四禅者,当他们在证悟阿拉汉时,都属于慧解脱者。但在《人施设》中只将未能证得禅那的阿拉汉圣者称为慧解脱者。

《中部·积嗒山经》中说:“诸比库,哪种人是慧解脱者呢?在此,有一种人对那寂静、解脱、超越于色的无色[定],他们未能以[名]身触而住,及以慧见到后灭尽诸漏。诸比库,这种人称为慧解脱者。”(M.2.182)

该经义注解释说:“慧解脱者即通过慧而解脱者。他是干观者,以及从四种禅那出定后证得阿拉汉的四种人。以此共有五种。但有圣典(《人施设》)对此通过排除八定来[解释]。即如说:‘对八解脱乃未能以[名]身触而住,及以慧见到后灭尽诸漏。这种人称为慧解脱者。’”

《大智度論》:

答曰:有二種三昧:一種慧解脫分,二種共解脫分。

前者慧解脫分,不能入禪定,但說未到地中三昧;此中說共解脫分,具有禪、定、解脫、三昧。

《阿毘達磨大毘婆沙論》卷第一百九:

問:此中數說慧解脫者起他心智,此起必依根本靜慮。若慧解脫亦能現起根本靜慮。豈不違害《蘇尸摩經》?彼經中說,慧解脫者不能現起根本靜慮。

答:慧解脫有二種。一、是少分。二、是全分。

少分慧解脫,於四靜慮能起一、二、三;全分慧解脫,於四靜慮皆不能起。

此論中說少分慧解脫故能起他心智。

《蘇尸摩經》說全分慧解脫。彼於四靜慮皆不能起。如是二說俱為善通。

由此少分慧解脫者,乃至能起有頂等至,但,不得滅定。

若得滅定,名俱解脫。諸法法智相應。彼法類智相應耶。乃至廣說。

雜阿含經卷第十四(347):

尔时,世尊知外道须深心之所念,告诸比丘:「汝等当度彼外道须深,令得出家。」时,诸比丘愿度须深。

出家已经半月,有一比丘语须深言:「须深当知,我等生死已尽,梵行已立,所作已作,自知不受后有。」

时,彼须深语比丘言:「尊者!云何?学离欲、恶不善法,有觉有观,离生喜乐,具足初禅,不起诸漏,心善解脱耶?」

比丘答言:「不也,须深!」

复问:「云何?离有觉有观,内净一心,无觉无观,定生喜乐,具足第二禅,不起诸漏,心善解脱耶?」

比丘答言:「不也,须深!」

复问:「云何?尊者离喜,舍心住正念正智,身心受乐,圣说及舍,具足第三禅,不起诸漏,心善解脱耶?」

答言:「不也,须深!」

复问:「云何?尊者离苦息乐,忧喜先断,不苦不乐舍,净念一心,具足第四禅,不起诸漏,心善解脱耶?」

答言:「不也,须深!」

复问:「若复寂静解脱起色、无色,身作证具足住,不起诸漏,心善解脱耶?」

答言:「不也,须深!」

须深复问:「云何?尊者所说不同,前后相违。云何不得禅定而复记说?」

比丘答言:「我是慧解脱也。」

孙伦大师的教导

七如来功德

秘密主三身合一忿怒尊仪轨导修(祈竹仁波切)

药王观自在菩萨咒(杨柳观音咒)

坚牢地天神咒

一位非凡的女性:蒂帕嬷的故事

阿姜李-念住呼吸与禅定开示(下)

阿姜李-念住呼吸与禅定开示(上)

十一面观音神咒

JT叔叔细说三清丸

美赫巴巴:揭开七色面纱

![[转载]揭开七色面纱 [转载]揭开七色面纱](/pic/30032636591018.jpeg)

摘自《美赫主》第十一卷

作者:宝·喀丘瑞(印)

下午在客栈,穆鲁克塔拉·罗摩林伽姆·沙斯特里(巴巴昵称其巴巴·沙斯特里)用古典风格唱了几首卡比尔和弥拉的歌。卡比尔的歌《揭去面纱,得见罗摩》触发巴巴解释:

想象一下,你们自古就在,现在仍在,将永远在。还有什么可担心的?我想让你们都记住,你们必须诚实。必须对神,对你们自己,对他人诚实。你们若诚实爱神,就会忘记自己,在万处万物中看见我。神不喜欢伪装,仪式只是外表。将信爱拿来炫耀,是对神的侮辱。这就是卡比尔所说“切莫沉湎于欲望”的意思。

有许多瑜伽士能够达到三昧、在空中飞或在水上走,却不懂什么是爱。该神爱焚毁我们的所有限欲望;但这种爱中燃烧应当是无烟的。卡比尔一言蔽之:“揭开七色面纱!”他没说“拿掉”纱帘,而是用“揭开”一词。

实际上,这个面纱微妙得,连最精微和高级的念头都刺不穿或撕不开。该面纱有7层与7结。7层属不同颜色,属7类业相。这些印象属于幻相生活。更清楚地说:这个我们通过感官看、听、体验的世界,是一个幻相,基于7种虚幻欲望。浊生活的整个运作,都建立于这7种欲望之上,这就是为什么灵魂的“下降”和“上升”皆有7个阶段。

梵天的真正基地在头部,所以你们发现通向这些幻相的7道门——2只眼,2只耳,2个鼻孔和1张嘴。高级灵魂内眼打开,进入道路时,可以说“解开”第1结。第1结解开时,7层面纱的第1层脱落,相应于口。第1结解开时,可以说行者已粉碎1种欲望,进入第1层面。

第2结解开时,相应于右鼻孔,第2层面纱脱落,行者可以说已进入第2层面。在此看见奇妙事物。虽说这些事物皆虚幻,他若迷失其中,就完了!(注:此处“完了”意指迷失于天堂。唯有至师或阿瓦塔,能从这种“神圣麻木”中救出这类灵魂。例如穆罕默德玛司特,1936年在孟买找到他。巴巴将他拉出该迷醉。)第3结是左鼻孔。在此行者看见更迷人事物。并且能知晓众人的心。第3结之后,行者进入耶稣所说的灵魂之灵性暗夜。

第4和第5结同时解开,相应于右左耳。这些欲望被粉碎,行者进入第4层面。并且成为全能。他甚至能起死回生,在此他有可能堕落最底深渊。他若滥用能力,就会堕落。若抵制住使用能力之诱惑,便同时解开第6和第7结,相应于双眼,并粉碎第6和第7种欲望。他现在进入第5层面。但面纱仍在,他看不见神。惟有神的恩典或大师的帮助,才能扔掉或撕开该面纱。之后行者进入第6层面,由前额中央即第3眼代表。此刻他面对面看见神无处不在。

很少人能进入由头顶代表的第7层面。在此人成为神。但这唯有靠大师的帮助才能实现。只有极少人从头顶下降到心灵。大师能够在眨眼之间,甚至更快,同时拿去所有这些面纱和一切,因为一切皆虚幻。

这最终意味着:惟独神真实,别的皆幻相。我们都永居于此,我们的至爱上帝。故我们皆一。

药师七佛救济贫苦之殊胜功德

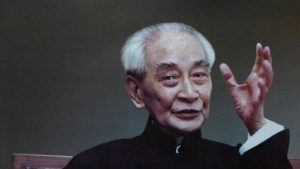

央视纪录片:人物《先生 南怀瑾》(上、下)

《真我与我:拉玛那尊者的生平与教诲》摘录

摘自:《真我与我》

问:前世今生的转世之说,是否为真?

尊者:若无明存在,则前世今生的概念必然存在,然而,不论现在、以前、未来,并无转世可言,这是真理。

问:有修行者,能知其前世,是真的吗?

尊者:你尚未知今生,便要知前世吗?先了解今生为要。今生所知有限,已令你折磨受难,何苦要平添无谓的知识,增加负荷呢?若能自真我的高阶以观,则在此虚幻世界的死亡与再生,不过是认同此身为我之无明而已。昧于真我的无明,使人身的生死不断流转,但了悟真我者,其心思已灭,并臻高阶之真理层次,则其人并无生死可言。只有昧于真我,认同身体者,才在人身的生死中,流转不尽。

问:人死亡后,其情形为何?

尊者:请着眼于今生现况,莫担忧未来,未来会自理。你始终存在着,你在清醒的存在状况,与睡眠时的存在,完全相同,为何要分别二者的不同呢?你在睡眠时,会提问出生后的事吗?为何在清醒时,要提问死亡后的事呢?让生者虑及出生后的事吧.

问:佛教的观点,不认同灵魂有延续性的个体,但印度教承认有转世的自我个体,灵魂是否为印度教所称,一再转世,抑或只是一团心智习性?

尊者:真我永续而不异,转世的自我个体,是属于低阶层次,亦即思维层次,但了悟真我超越此一层次。

转世是生命本然的“在”,被扭曲而虚幻流衍,故佛教否认之。吾人之无明,是认同无自主性的躯体,而与精神混淆。

问:我们不应寻求不再出生吗?

尊者:先找出是谁在出生?是谁在死亡?当你入睡时,曾思考再生或现在清醒的情况吗?先找出现在问题的起源,然后得到答案,你将发现,现况无出生,亦无苦难。真我统摄一切,全然吉祥,甚至现在吾人已免于再生,何必自困己身呢?

问:尊者你的意思是说,我们从未出生吗?

尊者:是。你认同你是这个身体,因此,以身体的生死,视为你的生死,但你并非这个身体,故你无生亦无死。

问:所以,你不支持再生的说法。

尊者:不,我要你摒除再生的困惑。是“你”在想你将再生。注意看,这个问题是谁提出的,除非找到那个提问者,否则,诸此问题,永无答案。

问:渴望生命或渴望再生的原因是什么?

尊者:渴望生命,乃生命内在的本质使然,但自我误认躯体为自己,意识杂糅其间,导致渴望再生,以期延续生命。虽然如此,这种错误,必须终结,消融于真我,而得永生。再生的真谛,是指精神上自我的死亡,这是耶稣钉在十字架的涵义。

问:通神论(theosphy)说:死亡后再生,其间相隔五十年至一万年,为何如此?

尊者:两个意识状态的估量准则,并无彼此牵连关系,所有此类的估量,均属假设。每个生命个体死后再生,所需的时间不一,然而必须确实了解的是,并没有灵魂往来,但有个体心思的萌起与运作。无论在什么状态下,心思起应,便认同身体,在物质界成为物质之身,在梦境中便成梦者之身。梦中有雨,身便淋湿,梦中罹疾,身成病体。躯体死亡后,心思暂停活动,但过些时不久,心思在另一灵体、另一世界,复起活动,直至找到新的躯壳,转成所谓“再生”,但这些现象对悟者而言,不具意义,因了悟真我的悟者,其心思已灭,不复萌起,身虽逝亡,不至再生。他的生死虚幻之链,已然断绝。在此,必须清楚明白的是,整个生死过程,乃是心思所萌起而运作的虚幻,实则,在了悟真我的全盘破除虚幻下,无生亦无死。

问:人死后,其个体性的魂魄已消逝,犹如河流入海,已无河流可言,不是这样吗?

尊者:你看芟除树枝,不久复萌,只要树之根本仍在,则枝叶茂长;同理,人死时,个体性魂魄之习性,暂时沉入本心,但未灭绝,适时于再出生时又复起,这便是个体性魂魄再生的道理。

问:我对人死与再生,仍感困惑,终究而言,人之出生与再生,皆属虚幻吗?

尊者:若有出生,则断无只有一世的出生,那是一系列累世的再生,为何你会在今世出生?你将以相同的理由及心态,持续下一世的出生。若你能问:到底是谁在出生?或问:是为你或别人而出生、死亡?则你将寻获真理,而燃尽业报,使你不再出生。经文记载:只要了悟,便消尽累世无数的业报,犹如点燃火苗,便炸光满山的火药。那是自我在肇造整个人间生与死的世界,无数的学问,不尽的探讨,堆砌成庞杂而困惑的论述,若经由探究真我而消融自我,则整个世界及一切学问将灰飞烟灭,独留真我,炳然长存。

作者简介

蔡神鑫

美国旧金山州立大学(SFSU)研究所硕士,曾在大学执教。熟悉奥修、拉玛那、克里希那穆提等印度悟者的教导。着有《无苦与破我》《超越与寻觅》《美国法治论集》等书,另有编译多种。

作者后记摘

约十余年前,余短期旅居美国,偶在书店购得拉玛那书籍数册,阅之惊喜欲罢不能,乃寻绪追读其人。经年以来,朝夕研阅,精究详审,拳拳服膺之余,奉为上师,敬爱弥深。自忖台湾读者,知拉玛那者稀,而中文读物亦寡,乃不揣,多方取材,编撰此书,用宣斯人,以扬其教,尽棉薄尔。

佛母大孔雀明王心咒

进入禅定境界的九个层次

JT叔叔:薯蓣丸是补药之王

中国高僧X档案之失踪的安息国王–安世高

大随求佛母修持仪轨

六臂白玛哈嘎拉心咒

南怀瑾讲文天祥《正气歌》

南怀瑾:

我常说,对于孔孟形而上的道与形而下的用,尤其对于孟子的“浩然之气”了解得最为深刻、在行为上表现得最彻底的,南宋末代的文天祥要算是第一人。他那首名垂千古的《正气歌》对浩然之气有很精彩的发挥,不但说出了孔孟的心法,更把佛家道家的精神也表现出来了。宋朝自有理学创宗以来,修养成功的结晶人物可以说就是文天祥了。他是中国理学家的光荣,他的学问修养是宋明理学的精神所在。

历史解释《孟子》的浩然之气,对“直养而无害,则塞于天地之间”解释得最好的,我认为就是文天祥《正气歌》的头一段,最为扼要精简。《正气歌》后面几段当然也好,不过我们暂时不讨论。文天祥的学术思想,把宋明理学家们有时自相矛盾的“心气二元”直截了当统一成为“心气一元”。他认为宇宙生命的根本来源就在于气。这个气不是指我们呼吸之气的气,这个“气”字只是个代名词,一个代号而已。

《正气歌》一开头便说“天地有正气,杂然赋流形”,我们要注意这个“杂”字,“杂”就是“丛”的意思。古人学问著作都有所根据,哪怕是作首诗、填个词,他们用字都有所依据。这里“杂”字是由《易经》的观念变化而来,《易经》认为宇宙万有的关系是错综复杂的。我们要注意啊!错综复杂并不是说它乱,而是说条理很严谨,彼此之间都有层层的关联。我们平常一听到错综复杂,就想到是乱,这是后世以讹传讹的错误。所以文天祥在《正气歌》里说“杂然赋流形”,万物都由气的变化而来。形而下的万有就是形而上的本体功能的投影,叫做“正气”,把儒家、佛家、道家的最高哲理都包括进去了。

他又接着说“下则为河岳,上则为日星”,他把宇宙分为两层,这也是仿照《易经》“天尊地卑,乾坤定矣”的观念而来。他把气也分为两种,一种阴气,一种阳气。我们不要一看到“阴阳”就觉得很玄奥,其实“阴阳”就好比我们现在数学上加和减的代号。由阴阳二气的变化,就形成了我们这个物理世界。“下则为河岳”,气之重浊者,也就是属阴的气,下凝成为形而下的地球物理世界,例如山川草木万物等。“上则为日星”,气之轻清者,也就是属阳的气,上升成为天空、日月星辰等万象。

下面一句他就说“于人曰浩然,沛乎塞苍冥”。这气,对天地万物而言,总名为正气,对人而言,便叫它是浩然之气,宇宙万有乃至人类,都是它所变的。这又是中国文化的特色。

在中国文化里,人占着很重要的分量,因为有所谓“天、地、人”三才的说法。人和天、地是处于平等地位的,是同样伟大的,天地也常有缺陷,并不一定圆满,而生在天地间的人,却能运用智慧来弥补天地的缺陷,辅相天地,参赞化育。往往天所赋有的特点,不是地所具备的功能;而地所赋有的特点,又不是天所具备的功能。但是人却能运用智慧就当时需要来截长补短,使天地二者沟通而调和。所以说人可以辅相天地。

那么文天祥就说了“于人曰浩然”,这股正气在人的身体生命中,和在宇宙中一样,遵循二元一体的原理,分为两部分,一部分是物理的、生理的,一部分是精神的、心理的。这股正气到了人的生命中,才叫“浩然之气”。我们如果好好修炼,培养这股与生俱来的浩然之气,就可以发挥生命的功能,和宇宙沟通,所以说“沛乎塞苍冥”。

整个宇宙,包括了人类,都与“正气”同体,都为“正气”所化;在人身上,则特别叫它为“浩然之气”。两个气名称不同,代表一体两用。

他这几句话,对“浩然之气”解释得比什么都好,翻开宋明理学家的著作,都没有他说得干脆利落、简单明了。我们由文天祥这一杰作的发挥,对于孟子“我善养吾浩然之气”的“我”与“吾”两个字的意义也就更加清楚了。

那么我们要问“文先生!既然你有浩然之气,应该不会被元朝敌人俘虏坐牢才对呀!”

其实他被关起来、被杀害,也正是浩然之气的发挥,他的《正气歌》接着列举许多历史上的忠臣烈士,这也就是孟子所说的“以直养而无害”,义所当为,赴汤蹈火在所不惜,该如何便如何,生死早就置之度外。所以文天祥的《正气歌》最后便说:“顾此耿耿在,仰视浮云白。悠悠我心悲,苍天曷有极。哲人日已远,典刑在夙昔。风檐展书读,古道照颜色。”这说明“是气所磅礴,凛冽万古存”,其中隐含的最高道理使人深思,同时也描绘出一个智者踽踽(注:ju3声

孤零零独自行走)独行的心境,何其苍凉悲壮,崇高伟大!

重点还是上面的几句话,尤其是“于人曰浩然,沛乎塞苍冥”,大家要注意的是:我们每一个人只要活着,就有这股浩然正气,这是生命本有的,只要肯下工夫,每个人都能够由博地凡夫,修养到天人合一的境界。

这是文天祥在苦难中体验出来的真理,他这牢狱中的三年太不简单了,他只要肯点头,元朝一定请他当宰相。他在宋朝的残破局面中,面临亡国时,到处奔走,只是个无权无势、又无富贵可享受的虚位宰相。他不向元人点头服从,就只有坐在牢里,面对着牛粪马尿、苍蝇蚊虫,但他就是硬不点头。忽必烈最后一次和他谈话时,他谢谢忽必烈对他人品才华赏识,引为知已。但是他仍不肯点头,要求忽必烈成全他。到这个时候,忽必烈虽然爱惜他,却也气极了,答应他第二天行刑。这时他才站起来,作揖拜谢忽必烈的成全。我们看,这是何等的修养!这是何等的气象!这就是“沛乎塞苍冥”的浩然之气。

文天祥在刚被俘的途中,曾经服毒、投水,以图自杀,都没有成功。后来遇到一位异人,传给他大光明法,他当下顿悟,已了生死,所以三年坐牢,蚊叮虫咬,但他在那里打坐,一切不在乎。所以他说只要持心正所,一切的苦难都会过去,传染病都不会上身了,当然做元朝的宰相更算不了什么。有些学佛学道的朋友常常问念什么经、什么咒可以消灾免难、驱邪避鬼,我说最好是念文天祥的《正气歌》。可惜大家听了都不大相信,我也无可奈何!至于后世道家的咒语,便有一个根本的咒语《金光咒》,起首就是“天地玄宗,万气本根”,也可以说是从《正气歌》中套出来的。

《孟子与公孙丑》

附:

文天祥《正气歌》

余囚北庭,坐一土室。室广八尺,深可四寻。单扉低小,白间短窄,污下而幽暗。当此夏日,诸气萃然:雨潦四集,浮动床几,时则为水气;涂泥半朝,蒸沤历澜,时则为土气;乍晴暴热,风道四塞,时则为日气;檐阴薪爨,助长炎虐,时则为火气;仓腐寄顿,陈陈逼人,时则为米气;骈肩杂遝,腥臊汗垢,时则为人气;或圊溷、或毁尸、或腐鼠,恶气杂出,时则为秽气。叠是数气,当之者鲜不为厉。而予以孱弱,俯仰其间,於兹二年矣,幸而无恙,是殆有养致然尔。然亦安知所养何哉?孟子曰:“吾善养吾浩然之气。”彼气有七,吾气有一,以一敌七,吾何患焉!况浩然者,乃天地之正气也,作正气歌一首。

天地有正气,杂然赋流形。下则为河岳,上则为日星。

于人曰浩然,沛乎塞苍冥。皇路当清夷,含和吐明庭。

时穷节乃见,一一垂丹青。在齐太史简,在晋董狐笔。

在秦张良椎,在汉苏武节。为严将军头,为嵇侍中血。

为张睢阳齿,为颜常山舌。或为辽东帽,清操厉冰雪。

或为出师表,鬼神泣壮烈。或为渡江楫,慷慨吞胡羯。

或为击贼笏,逆竖头破裂。是气所磅礴,凛烈万古存。

当其贯日月,生死安足论。地维赖以立,天柱赖以尊。

三纲实系命,道义为之根。嗟予遘阳九,隶也实不力。

楚囚缨其冠,传车送穷北。鼎镬甘如饴,求之不可得。

阴房阗鬼火,春院闭天黑。牛骥同一皂,鸡栖凤凰食。

一朝蒙雾露,分作沟中瘠。如此再寒暑,百疠自辟易。

嗟哉沮洳场,为我安乐国。岂有他缪巧,阴阳不能贼。

顾此耿耿在,仰视浮云白。悠悠我心悲,苍天曷有极。

哲人日已远,典刑在夙昔。风檐展书读,古道照颜色。

南怀瑾:诸葛亮《诫子书》

![[转载]南怀瑾老师讲诸葛亮《诫子书》 [转载]南怀瑾老师讲诸葛亮《诫子书》](/pic/50538289864056.jpeg) 南怀瑾:

南怀瑾:

儒家的学问“大学之道在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣”。《大学》的第一步,就是教子弟后辈,先学止静的功夫。

所以我几十年提倡诸葛亮的《诫子书》,诸葛亮不是道家,完全是儒家。他一生的学问精神,就是他那一封给儿子的信。他自己在前方,做宰相带兵,对儿子的教育是一封信。我几十年来讲了多少次!你们有谁完全可以背得出来?

这是我一二十岁背来的,用了一辈子了,“险躁则不能理性”,怎么叫险呢?偷巧,听一点认为都懂了,都是冒险、偷巧来的,心浮气躁,不宁静,修养不够。诸葛亮教儿子,不可犯这个“险”字。躁也是不能理性,明心见性的学问你做不到,心性修养也做不好,不能靠冒险偷巧的,要做大事必须照规矩来,不能蹦蹦跳跳地玩聪明,以为学问多了,这都不对。这个“躁”是足字旁,跳起来、虚浮。他对儿子说的都是严重的教育问题、修养问题。

“年与时驰”,他说年龄跟着时间一下就跑掉了,人就老化了;时间像马一样跑过去,光阴把握不住的。

唐人的诗“少壮不努力,老大徒伤悲”,就是根据他这个观念来的。我教大学、中央军校、陆军大学时,第一堂课一定要他们背这个,这是中国文化儒家、道家教育的宗旨。我现在还能背出来给你们听,我以为大家叫我老师,你们男女老幼总有一个背得来!想不到全体打零分,很丢人。我的书上多少次提到啊,再背背看,你们都做记录了。

诸葛亮是东汉末期的人,他的文章简单、明了、清楚。最后晋兵司马炎的部队打过来,四川亡了。他的儿子诸葛瞻绝不投降,所以一门忠烈。他的孙子也是跟着父亲自杀的,三代忠孝。当然另外留下旁支的小孩,诸葛亮还是有后人的。他的教育是文武双全。

一百多年来我们国家教育没有目标,请问中国今天负责教育的人,教育目标是什么?政治意识不是教育目标耶!国家民族整个的教育,十三亿人的后代,民族的精神在哪里啊?什么三民主义、什么主义,那只是一个方法论耶。现在教育变成赚钱了,要自己的孩子考名校,这是什么教育啊!

诸葛亮这一篇短信《诫子书》,是中国儒家教育目标的浓缩,很清楚啊。开头“夫君子之行,静以修身,俭以养德,非澹泊无以明志,非宁静无以致远”,就是我们国家民族教育的宗旨,教育的方向,教育的目标。先说如何做一个人,再谈事业。诸葛亮的儿子受的是这种教育,战斗打到最后没有办法支撑了,战死为止,绝不投降。这种文武双全忠义之举,就是受这种教育造就的。

所以古人又有一句名言说:“但在流传不在多”。比如诸葛亮的一生,并不以文章盖世,当然是他的功业盖过了他的文章。而他的文章只有两篇《出师表》,不为文学而文学的写作,却成为千古名著,不但前无古人,也可以说是后无来者,可以永远流传下去。他的文学修养这样高,并没有想成为一个文学家。从这一点我们可以看到,一个事业成功的人,往往才具很高,如用之于文学,一定也会成为一个成功的文学家。文章、道德、事功,本难兼备,责人不必太苛。

诸葛亮除了《出师表》外,留下来的都是短简,文体内容精炼得很,一如他处世的简单谨慎,几句话,问题就解决了。看他的传记里,孙权送他东西,他回信不过五六句话,把意思表达得非常清楚,就这么解决了。

这一篇《诫子书》,也充分表达了他的儒家思想的修养。所以后人讲养性修身的道理,老实说都没有跳出诸葛亮的手掌心。后人把诸葛亮这封信上的思想,换上一件衣服,变成儒家的。所以这封信是非常有名的著作。他以这种文字说理,文学的境界非常高,组织非常美妙,都是对仗工整的句子。作诗的时候,春花对秋月,大陆对长空,很容易对,最怕是学术性、思想性的东西,对起来是很难的。结果,诸葛亮把这种思想文学化。后来的八股文也是这样,先把题目标好,所谓破题,就是把主题的思想内涵的重心先表达出来。他教儿子以“静”来做学问,以“俭”修身,俭不只是节省用钱;自己的身体、精神也要保养,简单明了,一切干净利落,就是这个“俭”字。

“非澹泊无以明志”,就是养德方面;“非宁静无以致远”,就是修身治学方面;“夫学须静也,才须学也。”是求学的道理;心境要宁静才能求学,才能要靠学问培养出来,有天才而没有学问修养,我们在孔子思想里也说过的,“学而不思,思而不学”

的论点,和“才须学也”的道理是一样的。

“非学无以广才”,纵然是天才,如没有学问,也不是伟大的天才。所以有天才,还要有广博的学问。学问哪里来的?求学来的,“非静无以成学”。连贯的层次,连续性的对仗句子。

“慆慢则不能研精”,“慢”也就是“骄傲”的这个“骄”字。讲到这个“骄”字很有意思,我们中国人的修养,力戒骄傲,一点不敢骄傲。而且骄傲两个字是分开用的:没有内容而自以为了不起是骄,有内容而看不起人为傲,后来连起来使用为骄傲。而中国文化的修养,不管有多大的学问、多大权威,一骄傲就失败。孔子在《论语》中提到“如有周公之才之美,使骄且吝,其余不足观也已。”一个人即使有周公的才学,有周公的成就,假使他犯了骄傲,和很吝啬不爱人的毛病,这个人就免谈了。

我们中国人力戒骄傲,现在外国文化一来,“我有了他真值得骄傲”这类的话就非常流行,视骄傲为好事,这是根据外国文字翻译错了,把骄傲当成好事。照中国文化规规矩矩翻译,应该是“欣慰”就对了。这是几十年来翻译过来的东西,将错就错,积非成是,一下子没办法改的地方。但是将来维护我们中国文化的传统精神,是要想办法的。有许多东西,都要慢慢改,转移这个社会风气才是对的。这是说到慆慢所引出来的。

再回到本文“慆慢则不能研精”,就是自满,慢就是自以为对。主观太强,那么求学问就不能研精。“险躁则不能理性”,为什么用“险躁”?人做事情,都喜欢占便宜走捷径,走捷径的事就会行险侥幸,这是最容易犯的毛病。尤其是年轻人,暴躁、急性子,就不会理性。

“年与时驰,意与日去”,这个地方,有些本子是“志”字,而不是“意”字,大概“意”才对,还是把它改过来。--年龄跟着时间过去了,三十一岁就不是三十岁的讲法,三十二岁也不同于三十一岁了。人的思想跟着年龄在变。“遂成枯落,多不接世。悲守穷庐,将复何及!”少年不努力,等到中年后悔,已经没有法子了。

看诸葛亮这篇《诫子书》,同他作人的风格一样,什么东西都简单明了。这道理用于为政,就是孔子所说的“简”;用以持身,就是本文所说的“俭”。但是文学的修养,只是学问的一种附庸,这是作学问要特别注意的。由历史文化谈到诸葛亮的学养,到此告一段落。

“非澹泊无以明志,非宁静无以致远”,求学问的道理,先要把自己的思想情绪学会淡化,甘于寂寞,甘于淡泊,要安静。你天天要去玩,欲望太多,卡拉OK呀,交男朋友啊,交女朋友啊,耽误很多时间的。求学是非宁静无以致远。

“夫学须静也”,学问要宁静。“才须学也”,才能是靠学问培养的。“非学无以广才,非静无以成学。”诸葛亮一辈子写的信都是几句,很简单,所以诸葛亮的一生只有两篇大文章哦,就是万古流传的《(前、后)出师表》。他文学水平非常高,写的信简单扼要,有时候只三句话,包含了很多。

“慆慢则不能研精,险躁则不能理性”,“慆慢”,傲慢,“慆”,自己得少为足,有一点点懂就认为了不起了,然后傲慢,看不起别人了,这样求学没有用啊,不能研精,不能深入了。“险躁”,心里蹦蹦跳跳的,情绪很乱,则不能理性,不能养静。这句话讲做学问。

然后下面告诫儿子的话,“年与时驰,意与日去”,年龄一年一年长大了,时间溜走了,时间像车子一样,跑过去很快很快。“意与日去”,我们的意志、思想随着年龄大了会懒,堕落,勇气没有了。这八个字非常重要!

他告诫“遂成枯落,悲叹穷庐,将复何及也”。他说如果你犯了这个毛病,一天偷懒,以上的告诫你做不到,随着年岁老大,“遂成枯落”,永远就是这个程度了!年纪大了才后悔,“悲叹穷庐”,少年不努力,老大徒伤悲啊!有屁的用啊!“将复何及也”,那个时候都来不及啦!

这是诸葛亮告诫儿子的一封信,简单明了,一辈子都适用。所以诸葛亮的一生,你看虽然帮助刘备建立一个国家,当宰相,他始终是“澹泊宁静”四个字,是他的学问修养。他死了以后,现在是万古一人,大家都想学他。他的学问是宁静来的,所以知识分子要学他。

《国学与中国文化》