摘录自《乔美仁波切传》

南无玛哈木扎呀!

布呀萨嘎喇嘛(即俊珠嘉措喇嘛)!请注意聆听!

在获得大手印与大圆满双运的窍诀,或者仅仅得到其中之一的教诲之后,对上师呈以证悟供养。上师对你之所证给予肯定,并指示不要放弃现在的修持,应继续保任下去。

有了一定的修行体验,千万不要毫无自主,放逸懈怠,应该到寂静的地方去修行。在山间林下,最好独自而处。如果周围有其它人,就不要经常见面,应当掩关修行才是。

要知道,断除一切戏论是极其关要的!

如果自心贪执世间戏论法,扶亲灭敌,巧取豪夺,聚敛财物,就应当警戒自己:以前,自己奔波忙碌,毫无意义地操劳世间琐事繁务,导致如今仍然漂泊在生死轮回——今生今世直至今日都在辗转劳作,纵使千辛万苦也未能如愿以偿……从此以后,在没有获得良好修证之前,即使饿死也不谋取衣食财物——应当发下如此坚定誓愿!

如果执着于知识学问,就应该警戒自己:这些全是为了谋求现世名利地位,其目的就是获得财势眷属而已……我不是为了追求今世的短暂快乐,而是追求长远的安乐——获得究竟圆满佛陀之果位。单凭学问渊博就能获证佛果,那么外道班智达们(智慧广大的智者)为何没有成佛呢?仅依天花乱坠般的口头讲法能够生起殊胜之证悟,那么整个卫藏地区都名重一时的众多大格西们(博通佛法的学者),为何还要拜倒在具有证悟的上师座前,从零开始——接受心的动与静的指示呢?因而应当放弃希求获得丰富知识的心念。

在想要翻看书籍时,应该警戒自己:若通过阅读经论能够获得证悟,那么那些“安秋喇嘛”们(藏地专为在家人诵念经典为业务的喇嘛)早就应该成就了!

在想要写字绘画时,应该警戒自己:若通过写字绘画能够获得证悟,那么那些书法家、画家们早就应该解脱了!

在想要作经忏法事时,应该警戒自己:若通过经忏法事能够获得证悟,那么那些寺院里专作经忏法事的喇嘛们都已经解脱了!

……

因此,应当放下一切,除了护持上师所指示的自心本性之外,再也没有任何事情值得去做了!!!

在正式修行时,要依靠毗卢七支坐式即刻端坐,自心无修无整,放松安住。从见不到任何事物角度而言,则称其为空性;从自证自明角度而言,则称其为光明;从无散纯一角度而言,则就称其为纯一。这三者圆融,宛若无风之夜,灯火通明。

对于修法,内心深感喜悦,并且在修法之时,有了“这就是修行”的定解。

在修法时,听到外面喧哗吵闹,流水哗哗,或者鸡鸣犬吠等嘈杂声音,感到心烦厌恶,心不由自主地被声音所吸引……自己觉得:应该马上离开,到比此地更为寂静的深山旷野去……

如果自心没能驯服调顺,那么影响禅定的因素到处都存在,这就如同香叶树龙王的故事一样,是根本无法躲避的。

因此,听到犬吠汪汪河水哗哗之声,感到刺耳难忍,激起心念纷纷,此时就应当寻找心念从何而来,住停何处,去于何方……观察一下,由嘈杂声音所引发的讨厌感其本性到底是何种样子?在深入观察之后,它们都消于无基之空性。

采用下一方法,有可能更为有效。把所有的“不清净和厌恶”的心念都作为所缘境加以修习,结果,它们都不能构成干扰的因素,而将此逆缘转为道用。

如此修行,逐渐地就能感到:安住状态越来越明显,越来越稳固。仿佛广阔无垠的大海,充溢汇盈。

在安住时,若存在细微的执着——“我现在正在安住”,对此心念不要执持,应当即刻直视“安住心念”的本性,就能了然见到安住的本性是空性的。这一境界的安住就是寂止,这一境界的空性就是胜观,这二者一味一体,无二圆融。

保任这一修行状态,身心就会怡然安逸。自我觉得没有比自己更加快乐的人了。一直都想禅修的愿望充斥于心,再也不想到处游荡,只想身心安住一处。对于衣着食物的贪执自然减弱……正因身心充溢安乐的缘故,几乎整个白天都无有散乱,夜晚也能认知一些梦境。这段时期,一定要专门修习上师瑜伽法。在座间时,要猛励祈唤上师。除此之外,最好不要作其它任何事情,也不要阅经看论,否则,不仅毫无裨益,而且有可能会给修行带来负面影响。

在这一阶段过去之后,宛若大海般的安住状态有所消失,明空无别的体验澈然出现,仿佛云消雾散,彻底显露出蔚蓝天空。心中明然生起清明澈然的定解,自以为没有比这更为殊胜的证悟了。但其间仍然夹杂着对于明空澈然的执着。若观看执着心的本性,就能即刻消于空性,无有明与非明、空与非空。

不久,对于明受的敏锐力稍有消失,认为一切都是纯一的大空性。包括土木山川、房屋居舍,仿若虚空般都是空性,甚至感到自己的身体都觉得不存在了。然而,仍然存有对“空性”的执着。于之直接观视这一“执着”的本性,就能觉知超越言语所能表达的空与非空。

就乐明无念的三种觉受而言,它们出现的顺序不定,时间段也是长短不一的。有的可能保有几年,有的可能保有数月,而有的却只有几天…

在遭遇痛苦和他人流言蜚语诽谤等违缘逆境之后,致使乐明无念的觉受如同彩虹般荡然失尽,散乱的心仿佛又回复到当初状态,纷乱如麻。随之而来,恼怒嗔恚,脾气暴躁,贪婪吝啬,讲吃讲穿……等等烦恼比往日更为汹涌膨溢,言谈话语也显得野蛮粗鲁。然而,此类粗受全是消除业障的某种征相。此时此刻,应当身心坦然放松,予以识别,直视本性,修行也会借此突飞猛进。自然了知万法的根本就是自心,心的本性就是空性。所谓观看心之本性,就是修行。其间还存在着能看所看各自分立的感觉,对于修行仍有胸有成竹般的执着。与之相伴,乐明无念与粗受轮番出现,宛若春天的天气,反复无常。有时还会被昏沉笼罩,神志不清。即便观看(自心)也不能见到明空本性。因而出现心无厌足,或者抑郁沮丧等情绪。在这种情况下,应该当下挺身昂然而坐,圆睁二目,以心观心,由之出现如同浑水澄清之感。此时的心际难以捉摸,朦胧纷杂——就称其为心之浊垢,又称其为心之动态的微弱散动。出现这样的情形之后,应当圆睁二目,猛视左方、右方或前方,与此同时,观看自之本性,时间逐渐缩短——如此反复训练,就能于觉性获得特殊的敏锐力,自然清净内心浊垢……这一方法引自帕当巴尊者的息法教言。

概而言之,在出现乐明无念的觉受之际,感到世间红尘情与事都能看破放下,五毒烦恼能予压制,世间八法也能平等对待……但是,此仍未十分稳固,经常会出现反复情况。

生存于雪山的白色雄狮,在行走时是扑越、侧转凝视的,我们的修行也应当如此以心观心,自观返视——这就称之为狮子奋迅三昧,仿若自我反复往返的内在修持。又因内心专注于乐明无念的圆融境界,则称其为专注。所谓上中下三等瑜伽层次,是依据修行串习力的强弱,或者稳固与否而划分的。这类等持在寂止与胜观中是以寂止为主的……这些讲述是有关初学之人的修行概况。

比如森林蓝狮作怒吼,虽非雪山白狮之种类,

然是狮类亦能伏猛兽,红鬃即其希有英雄相。

同样专注瑜伽之修行,大手大圆1虽未获圆满,

然伏唯懂空洞理论者,上师尊前具信希有相。

谈到初学之人诸修行,森林蓝色雄狮之吼声。

马年隆冬廿四晚座间,嘎阿色所思作陈述,布呀萨嘎闻言载成文。

注释:

1

大手大圆:即大手印、大圆满。

2

嘎阿色:即乔美仁波切。

3

布呀萨嘎:即乔美仁波切弟子之俊珠嘉措喇嘛

<二>

南无玛哈木扎呀!

如果辗转迁徙于寂静的山间林下,经常努力修行,所出现的觉受情况就宛若夏天的草坪,百草纷争,生机勃然……

有时觉得山岩墙壁等一切外在显现,皆无自性均为空性。即使穿墙钻山,都自感毫无阻碍。然而用手去触摸一下,又感到十分坚硬。

有时觉得心与虚空变成无二一体。在虚空所遍布的范围,觉性能够周遍。同样觉性所周遍的范围,法身亦能遍布……所谓真实互融即是如此情形。然而,对于互融与周遍的执着依然存在。如果直视这一执着,遍与非遍、融与非融的执着就会自然灭尽,生起无法言表之觉受。

如上所谈乐受与明受,若产生贪欲和执着,则会误入歧途——导致生往欲界或色界天。

对于此间所讲的心与虚空互融的觉受;或者虚空无边心亦无边的觉受;或者心是非有非无的觉受;或者除此心之外,丝毫无有任何法,心也没有任何事物存在的觉受……这类觉受,分别搀有各自的执着。各自的执着,于内心中执持——这些过失会使修行人误入歧途——分别导致生往无色界四无边处天。

以上讲述的诸般觉受美妙怡人,而且于修证品位自感颇高。但是这些都是觉受的变动显现,而并非是真正的证悟。

<三>

唉玛吙!

所谓乐空大手印的智慧,与生往欲界六层天之歧途,二者极其相似。唯一的差别是有无执着。如果对于(天界的)快乐存在执着,就是歧途。若观看乐之本性,息灭此之执着,则是乐空无别的真正大手印。

生往色界十七层天之歧途与明空大手印的智慧,二者极其相似。唯一的差别是有无傲慢。如果觉得明空是澈然与明然的,并且傲慢地认为再也没有较此更为殊胜的境界,这就是歧途。具体言之,依据傲慢心大小不同的程度,而导致歧途纷现——梵众天和梵辅天等色界四禅天。

所谓歧途,一般来说即是生往之义。严格来讲,不仅生往(欲界或色界),而且是贪执天界享乐而死。特殊情况是,有时虽然“生往某处”,但并非是歧途(诸如圣者生往天界)。

有时出现象神通般的明受,但切不可傲慢自大。若观看明之本性,则会生起空性,此即是真正的明空双运大手印。在此期间,于似睡非睡之际,眼前出现晶球、月光或酥油灯的光芒,从而能够安住在心之本性上。在这种状态下,觉得土石山岩都无能阻挡,即便远处人们的所作所为都尽收眼底,也能听到他们的言谈话语……就如显现神通一般甚为准确。这类情况是偶然发生的,并非经常出现。若自诩获得神通,生起傲慢,就会变成违缘,而中断修证的增上……此即属于觉受光明的范畴。

同样,在安睡之际,自己觉知正在睡眠,并且认知睡光明。即便身处黑屋暗室,也能如同白昼般清晰见物。而且还能感觉到其他人所思所想都能从他们口中倾吐出来……这些也属于觉受光明。倘若自以为已获出色神通,说人谈事十分准确,而自鸣得意生起狂傲之心,最终就会导致着魔。就象一句俗话说的那样,在瑜伽士的觉受中什么都会出现。所以,无论显现任何觉受,都要心无傲慢,无执无着……如此行之,则不易成为修法障碍,而能走上正轨。

一切万法皆备于心,如盐入水。心性是本来清净的法身——因执着于此般见解,则唯识宗之见并非是大手印之见。

心,宛若虚空离于边际——被此细微执着所系缚,会导致生往无色界识无边处天。

虚空所遍布的范围,心也能够周遍,虚空是无量无边不可思议的——被此细微执着所系缚,会导致生往无色界空无边处天。

一切万法本来空性,什么也不存在——有此细微执着,会导致生往无色界无所有处天。

内外情器世界,包括自心在内,依照胜义谛皆无所得均为空性,依照世俗谛则皆是显现均为妙有。因此一切法皆是非有非无——产生如此细微执着,就会导致生往无色界非想非非想天。

如是这般,有四种不同空受。这是外道所能达到的最高修证。如果对此四种空受以为至高无上生起执着,由此而生命结束,就会生往无色界四无边处天。在八万大劫时间内,不会迁转投生,并且无有丝毫苦乐的感受。

倘若不去执着,随之观看空之本性,则会了知空与非空超越言思——这就是真正的空性大手印。

在修行过程中,有关觉受与证悟,虽然时间长短和修行程度各自不同,但是有一点是可以不变的……

无有散乱,清明澈然,宛如无风燃灯,毫无所动——如此专一之安住就称其为专注(瑜伽)。这种状态偶尔能够保有,或者较长时间能够保有,或者除了睡眠以外经常能够保有……依靠这三种情况,来确定所相应的下、中、上三种专注瑜伽层次。除此判断方法外,采用其它方法是很难确定的。比如出现某种特别的美妙觉受,并非是证悟本性的特征,而是属于觉受的范畴,修行人由于各自根机千差万别,证悟的历程也是迥然不同的……

一种情况是,(无论怎样修习)都极难生起修行的体验,万一生起也是逐渐性的,这是逐渐而悟的根机。一般来说,这种根机的修行,一旦生起,相对地比较稳固。

一种情况是,刚一修行,就能生起修行的体验,而且递进层次十分迅捷。但是所生起的修行稳固性较差,波动性很大。这是超越而悟的根机。

一种情况是,刚一修行,立刻生起高层次证悟,并且在短暂时间内,速能圆满成熟修行能力。这是利根顿悟的根机。但是,这类根机极其罕见。

一种情况是,比较难于生起修行的体验,而是逐渐性地生起,并且起伏波动性很大,这是逐渐而悟的超越根机。象嘎阿色我这样的修行人,就是这种根机。

还有一种情况是,生起修行的体验比较缓慢,但从前行开始,逐一按照步骤修习,从而生起相应的修行体验。这是逐渐而悟的利根根机。

同样,超越而悟的根机和利根顿悟的根机各个分为三种情况,依照上面的推理方式,就可以判别知晓。

如何促使修证层次进一步提高,所具备的因素有哪些呢?

诚信恭敬,精进猛励祈祷上师,获得殊胜加持;或者获得修成本尊的悉地;或者得到积聚广大福德资粮之力;或者因前世宿缘而发现修行善根……在诸如此类的善因善缘促成之下,会骤然间感到往昔的修行如糠秕般脱落掉了。对于能修与所修的执着已消于法界,此修与彼修的对象不复存在,即此即彼的执着已经息灭。无有自观内视之感,亦无有外视观明之感。能看所看各自分立的状态已然泯灭,此视彼视也湮然消逝,能看所看圆融一体。即此即彼已了无踪影,于此之思于彼之想亦荡然无存……自我感到无所事事,寂寥沉默……

此时此际,往往心中生起各种疑惑——与昔日相比,根本上发生了变化,这到底是为什么?会不会是所说的“和尚之见”呢?还是所谓的“痴呆空见”呢?以前的修行是否失去了呢?此修与彼修皆不存在,是否是了证了无修(瑜伽的境界)呢?假若能向经验丰富的修行者请教,那可真让人欢喜呀!……如此东想西想,真令人六神无主……

对于这种状态,如果闻思浅显薄弱,就会认为自己的修行已经丧失——以往的乐明无念等美妙觉受,现在修习还能否重新出现?……想到此,心中感到迫不及待,就马上修行,结果却是感到抑郁失望……

如果过份狂妄自大,就会认为已经证悟无修(瑜伽)的见解,自诩弘法利生的时机因缘已经成熟……最后导致被世俗琐事所诱惑,又堕落到过去的散乱世界。

这时,应当以佛陀教言作为上师,遵循前辈噶举上师的教诲,就能剪除踌躇与疑惑。

到此才发现,其实无所事事,寂寥沉默的状态,就是真正地见到自心本来面目——此即称其为“平庸赤裸之心”,也就是初次见到下等离戏(瑜伽的境界)。这恰如初三的上弦月,虽然它尚待圆满,但是毫无疑问,它就是真实本然的明月。同理,此般证悟虽然尚未圆满,但却是真正的大手印境界——由此,也就获得了证悟者的称号。

自此之后,本质上无有任何变化,然而,在觉受上还会有一些增上或退失。因为随着证悟的增强,虽然觉受减弱,但是在根本上并未消失。所以,依然存在觉受的起伏变化。

有了无有散乱、保任专一的修持,就会感到无有内外,盈满坦平之态。除了微妙的无散正念的监护外,无有任何所修之法,坦然平等。

在这种状态中,眼前无论看到什么色法,宛若孩童进入佛殿,眼睛无论见到什么,都无有任何执着——这是真正出现现空无别的大手印境界。

同样,耳朵无论听到什么悦耳不悦耳的声音,就象山谷的回音,内心中不会产生悦意与不悦意的感觉——这是真正出现响空无二的大手印境界。

依靠这一方法是可以对于香、味、触三者推理而知的。

以上所说的见解,是就保持无散修持角度而言。不过,在其它散乱状态下,还会有迷乱的五毒烦恼(指俱生烦恼)显现。在此期间,要尽量舍弃世间繁务琐事。凡是有戏论的善行与经忏法事都要尽量减少。若能专一修持,修行就会进展迅捷。假如有戏论的世间法操持过重,就可能致使觉受丧失。

于睡眠与梦境,有时能认知,有时不能认知。再加上上面所谈的觉受,偶尔能够保有,或者较长时间保有,或者除了睡眠以外连续保有……具备这三种特征,依次确定为下、中、上三种离戏(瑜伽境界)。

外在色声香味触五尘无论出现什么,如同狮子回归雪山,无所畏惧——这就是健行三摩地。其实,此即证悟了人无我。因为“心”与“我”本义同一,这一证悟境界就是心远离生住灭三者,从而获得坚定信念——“心与我”决然无有,并证悟了除此心性以外,别无法身可得。所以这就是人无我。

证悟人无我,仅仅证悟了一半空性。虽然内在之心已然了证空性,然而,对外在显现空与非空却尚未了知。

接下来再进一步断定外在显现——土石山岩、房屋居舍,男女老少、动物植物……心专注于眼前所见到的一切,观其本性,了知无二圆融,出现外在之境与内在之心无法分离的觉受。随着串习力的增上,已大可不必专门去修。随自所见,自然回归本性之上。然后,观想四大部洲或者三千大千世界,心予专注,观其本性,就会感到圆融无二。或者将心与虚空互融观修,就会觉得心与虚空无有分立之别,根本不存在“内为心、外为虚空”的界线。同理,将虚空所遍布的范围与心互融,并观其本性,结果就会一味一体,虚空与心无有分立之别,心,根本不存在“内之虚空可周遍、外之虚空不周遍”的界线……以后就不必专门修习“互融法”,能自然了证情器染净一切万法,虽然有形形色色的显现,但本性皆空。而形形色色的显现并未遮障空性,空性亦未妨碍形形色色的显现。宛若天空的彩虹,水中的明月,还有镜中的影像,都是现空无别的境界。

这一境界,在修行时能够出现,而在散乱时还会有一般性的迷乱显现,散乱期的长短,完全取决于精进修法程度的深浅。

往往在生起粗猛散乱,或者在痛苦与恐惧十分剧烈时,反而不易滋生散乱,而会出现境界(指于此之际,能骤然出现境界);平时在幸福快乐无有痛苦的情况下,散乱机会却很多……在此前后,除了警示自己反复“提起正念”以外,别无它修。到了一定阶段,就可以将禅修与念诵仪轨、经忏法事和定期法会等渐渐地结合共修。

将上师之意与自己之心互融观修,一味一体观其本性,无二圆融的境界会从内心中油然生起。如同印度的河水与藏地的河水,虽然地域不同,各有所源,但本质皆是水性,无有差别。上师之意与自己之心,虽然显现有别,然而,本性皆空,自性皆明,显现不灭——从这一角度而言,毫无差别,根本不存在“以下是自己之心、以上是上师之意”的分割界线……这一境界并非光凭想像作出臆断,而是真正从内证境界中自然流露出来的。此即称其为意与心一味一体。

演绎开来,观修十方三世诸佛之意与自己之心互融,并观其本性,由之出现无二圆融的境界。扩而充之,观修地狱、饿鬼和傍生等六道有情的心相续,与自己之心互融,予之观视,无有任何差别——这才是了证了纯一赤裸的胜义法身,也了证了除此心性之外,别无轮回——此即称其为根除轮回,也就是从自我角度而言根除无始轮回了,而就无明众生的迷乱角度而言,轮回当然还是无边的。

每当安住于自之本性上,就能了证轮回和涅槃一味圆融的大空性,二者无有高低优劣之别——此即是轮涅无别之见。

然而,修行者在平时的行为上,不能过于偏重此一见解,应当慎重取舍因果,这是极其关要的。

在境界颇高之时,能够证悟轮涅无别之见。在散乱之时,又会有烦恼出现。此即是下等一味(瑜伽)。在此期间,有可能突然生起愤怒等粗品烦恼(指在即将彻底断除烦恼之前,由残余烦恼所出现的垂死挣扎现象)……此时应当十分注重因果的取舍。如果具备善缘就能够任运获得成就。从而使引发粗品烦恼的因素息灭——由他人诽谤所引起的暴躁嫉妒已不复存在,由他人恭敬赞叹所引起的喜悦兴奋已变得极其微弱……

能随时随地安住修行之上,则勿需修习“互融法”,而自然显现器情世界明空无别,恰如水中之月。

随着认知梦境光明次数的减少,在觉受与梦境中出现无量的净相,见到已曾修习未曾修习的众多本尊,也能见到过去或现世的众多大成就者,并能受到他们的教诲……即便获得了这些征相,也没有觉得十分殊胜的执着。然而,还是会有散乱与忘失的出现,因之会有遗憾和不满足之感——这一阶段,我(指乔美仁波切本人)以为是中等一味(瑜伽)。不满足感的出现,是表示出定与入定仍未圆融的征相。

受到上师的加持,或者诵修本尊获得成就……藉此殊胜因缘,在修行上就会出现有益的变化。(在大手印基道果之中,)不是对于基的感性理解,不是依靠逻辑推理的判别,不是对于经典续部望文生义的理解,也不是人云亦云般的理解,而是从修行实践自然流露出来的真实体验。虽然仍存有散乱、忘失与睡眠相伴,但是已然了证散乱与非散乱无任何差别,忘失与非忘失无有任何差别,睡眠与非睡眠无有任何差别。依靠了知自性的智慧,了证了本来赤裸的法身,也了证了永恒不变的胜义本际。

虽然有此般证悟,但仍然需要反复“提起正念”来护持本性;虽然了知轮回无有自性,但仍然发愿往生清净刹土;虽然了证胜义中无有善恶,但仍然会行善防恶;虽然了知本来无有罪恶垢染,但仍然会忏业积福……

此之所证境界,不能随时随地出现,可以称其为觉受之一味瑜伽。如果无有迁变比较稳固,那么虽然证悟之力尚未圆满,所证功德尚未完全显现,然而这还是可以称其为真正的一味瑜伽吧!因为,于一切情器世界了证即是幻化,亦称其为如幻三摩地。

……以上内容,都是依据我自己修行的经验。为了能够利益他人,俊珠喇嘛,我给你讲述了这些。这不是传讲理论,完全是修道次第。因此,自己未曾经历,却累话连篇,这只是浪费纸张笔墨而已,没有多大意义。所以,以下的修行次第我没有什么体验,本来不欲多谈,可是,为了避免虎头蛇尾,还是按照历代上师教言略加表述……

直至需要“正念的监护者”护持本性为止,仍然属于有勤作的修法范畴。待到何时出现修行不需要有“正念的监护者”,时常保有不变的本性状态,这才是真正的无修(瑜伽)——这是米拉日巴尊者赐予冈波巴大师的可靠而古老的黄纸卷——有关风心双运的窍诀中所阐示的。

无修(瑜伽)也分为下、中、上三种(即小、中、大)层次,一切所断垢染已然摧毁,任何障碍都不能妨害自心,此即称为金刚喻三摩地。

所有的窍诀书中都共同承认,上等无修(瑜伽)就是圆满佛陀之果位。在全部无上瑜伽续部中,此即为即身成佛之说。它的本义并非是即身能具足头顶有肉髻、足底现千幅轮相之如同释迦牟尼佛相好庄严一模一样,而是具有殊胜因缘者,在一生中修行,并于此生了证上等无修(瑜伽),获证即身成佛(指内证境界与佛无二无别)。

以上所述有关如何修行的全部内容,在大圆满中属于彻却修法。也就是说,是大圆满心部中究竟修法之顶。在大圆满界部与窍诀部之中,虽然对其存在着某些责难,在表达方式上有着直接与非直接的区别,但是在根本上无有丝毫矛盾之处。就此问题,大成就者噶玛拔希(第二世噶玛巴)曾经指出,大手印与大圆满二者在言语表达上有差别,而在实质内容上无有差别。

修习大手大圆双运法,雪山白狮发出怒吼声。

无缘邪见之人疑惧生,有缘幼狮欢喜而修持。

畅所欲言自己之感受,无论对错皆是脏腑言。

觉受之中什么都显现,诸方大德心勿作见笑。

马年隆冬廿四始着述,其中因事耽隔数月间,

室宿之月廿二接叙谈,夜晚座间圆满所述言,

俊珠喇嘛恭敬作顶礼,呈供曼扎迅速写成文。

愿此善根利益修行者!善哉善哉善哉!!!

图文来自网络

图文来自网络

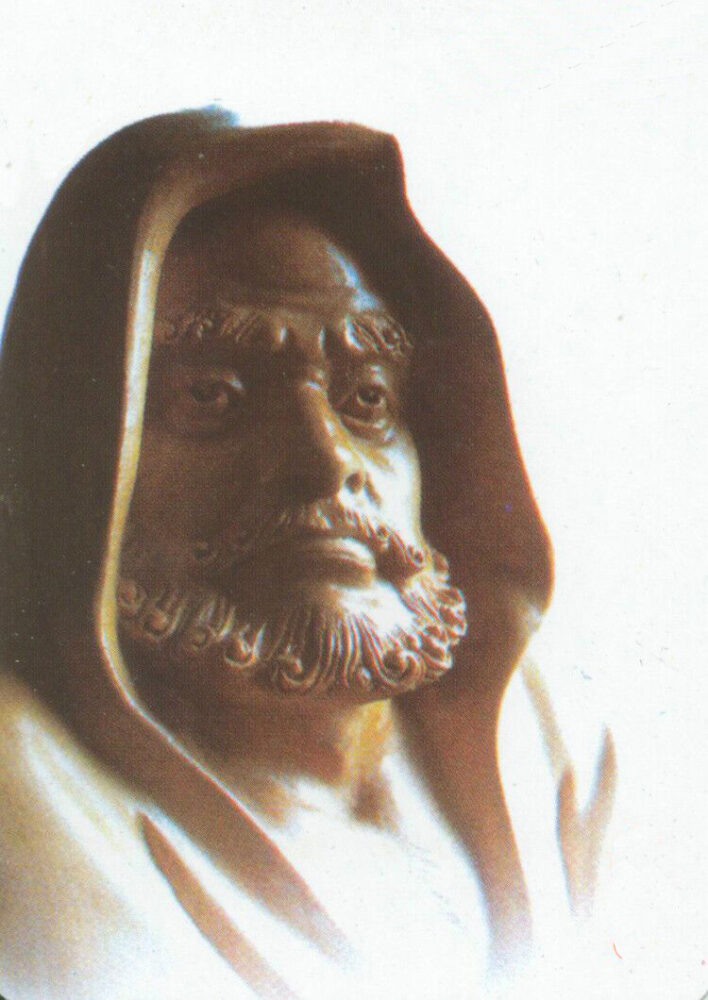

![[转载]乐、明、无念涵盖了整个成佛的过程! <wbr>莲花生大士 [转载]乐、明、无念涵盖了整个成佛的过程! <wbr>莲花生大士](/pic/11168779077875.jpeg)

![[转载]吉美林巴尊者:对本觉的教悔 [转载]吉美林巴尊者:对本觉的教悔](/pic/51969777528490.jpeg)