葛吉夫语录摘选:

葛吉夫语录摘选:

图文来自网络

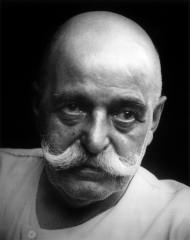

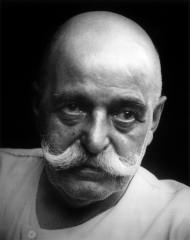

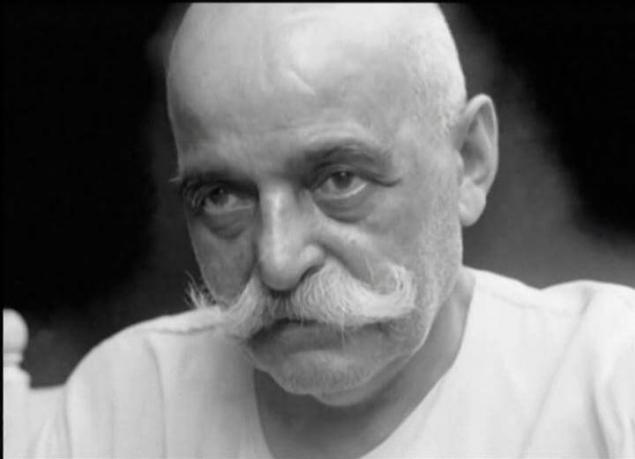

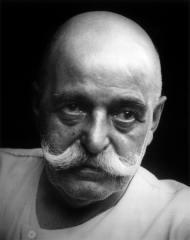

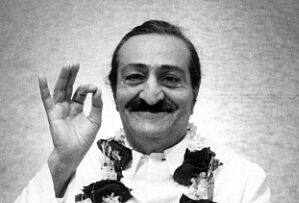

葛吉夫印象

一千四百年前,來歷如謎的天竺異僧達摩,由海路抵達中國,帶來佛法新革命的種子,但是中國佛教並未給予達摩熱情的回應,這顆禪的種子默默醞釀兩百年,才在不識字的樵夫慧能手上開花結果,發展成光彩璨然、天機勃發的中國禪宗,千百年後,流傳日本,再廣傳歐美,成為全體人類共享的靈性珍寶。

二十世紀初,曾經遊學許多古老密意知識流傳的地域,包括印度、西藏、埃及、麥加、蘇丹、伊拉克,前半生如同一闋隱諱的神諭,沒有人知曉他的真實來歷、修學背景,葛吉夫(G.I. Gurdjieff 1866 ~1949)像一顆閃亮耀眼的巨星翩翩然降臨俄國首都莫斯科,他獨特的個人魅力、嶄新的修行體系、天馬行空的行事風格,強烈吸引了一群慕道之士。

時至今日,奇人已遠逝,除了一則又一則或精彩或神秘的事蹟,他就像達摩一樣,帶給世人嶄新的前所未見的洞見,通往解脫的第四條道路,一個淵源古老卻又清晰有力的法門。

多年來,在個人修學的過程裏,筆者讀過許多歷代大師的傳記、故事,原本以為各種大師風格都在我的知識領域裏了,當然,這是一種不實的虛榮心態,直到接觸了第四道體系,研讀葛吉夫的生平事蹟之後,我不得不再度承認,茫茫人海中,處處臥虎藏龍,人的發展可能性何其浩瀚!葛吉夫善於敘述他的領悟、體驗與淵博的秘密知識,但我早從過去的教訓裏學到,看人的行為遠比聽人的話來得真切,所以我會想知道他的行為作略,而他也確確實實令我眼界大開!

從一九一二年開始,葛吉夫最先在莫斯科與聖彼得堡成立修行團體,大時代的動亂開始現身於一九一七年,俄國大革命像風暴席捲每一個地方,葛吉夫率領他的弟子,不斷遠離戰區,期間經歷數不清的艱苦、考驗、磨練,一九二○年,葛吉夫率眾逃出俄國,暫時落腳在土耳其的君士坦丁堡。儘管在這麼動盪不定的情勢下,每一次局勢稍為平穩,葛吉夫馬上展開教學,成立修行機構。一直到一九二二年,葛吉夫終於定居在法國巴黎的郊區楓丹白露,他的「人類和諧發展機構」終於在此得到正常運作的天時、地利。

命運將葛吉夫驅離俄國來到西方,也使他逐漸揚名歐美,冥冥之中他就像從東方來的使者,將東方的智慧注入西方的知識裏。一直到近幾年前,第四道這個修行體系反而流傳於西方,不見於俄國。

葛吉夫宣稱「第四道」並非他自己發明的,而是淵源久遠的古老智慧。我們可以在第四道體系中看到有些理念脫胎於佛教、蘇菲密教、基督教,有些理念則是原創性的,未見諸現存的修行體系。葛吉夫博雜廣大的密意知識經由大弟子鄔斯賓斯基以卓越的理性整理後,「第四道」體系更加條理分明。

葛吉夫是個千變萬化的人,流暢展現不同的風貌,當他嚴厲時,光是眼神就能令人動彈不得,當他溫和時,就像春天的暖陽照得人人眉開眼笑。

但是身為靈性導師,他展現嚴厲、無情的一面遠多於溫和、輕鬆的一面,他從不諂媚弟子,從不讚美弟子,相反的,他不斷找弟子麻煩,不斷設計情境讓弟子不舒服,以殘忍無情的說話方式鞭策弟子,所以有人甚至稱他「冷血聖人」。

追隨他多年的弟子哈特曼曾經有感而發說,「真正的」葛吉夫使人想與他永遠在一起,可是「日常生活」裏的葛吉夫總是使人想逃得遠遠的,如果不是為了修行的話誰願意待在他身邊?

的確,葛吉夫的作略就像濾網一樣淘汰道心不堅的人,或者與他無緣的人,他一點都不想浪費時間、浪費精力在無望的人身上。他的動機是,如果你不能清醒過來,那還不如去死!

雖然他常常「故意」對弟子發脾氣,創造大地震般的「震撼」,但是眼光銳利的人可以察覺這些颱風似的憤怒都在他的控制之下。他可以在不到一秒鐘的時間裏從咆哮的獅子轉變成滿面春風的慈善家,菩薩低眉與金剛怒目就像是他把玩自如的兩張面具,隨時因應不同情境而決定戴上哪一張。

有人傳說葛吉夫渾身散發某種寧靜的力量,動物可以感覺到,當他在路上散步時,貓狗都會跟隨他。雖然沒有文獻證實這一點,但是許多像狼一樣倨傲不馴的人物在他面前柔若羔羊,卻是眾多弟子有目共睹的。

他要求弟子對對服從,可是又要求弟子必須帶著清晰的頭腦。

不要相信,要質疑一切,要親身驗證,這是第四道的首要原則。

有一次,哈特曼問他:「我現在是否應該完全信任你,毫不質疑地遵照你的建議?」

葛吉夫輕輕點頭,停頓一會兒才說:「確實,大至說來是如此。但如果我開始教你手淫,你也照做嗎?」然後轉身離去,沒有留下隻字片語。

這說明了葛吉夫無意要弟子盲目追隨他,弟子應該永遠記得自己是為了「清醒」的目標才會追隨老師。

所以當弟子成長到某個地步後,葛吉夫甚至不斷挑釁弟子,以各種難堪的手段趕走弟子,逼迫他們走出一條自己的獨立道路。

由於葛吉夫是這麼善於折磨他的弟子,所以有一次當他對一名學生說:「你的母親?上次來,是客人;下次來,是學生。」

這位學生心裏卻想:老天,我對母親的愛還沒大到想把她丟入火爐裏!

在葛吉夫的眼中,道德是荒誕可笑的事,有人問他,你的教學裏根本沒有道德存在。他回答:「當然沒有!人們總是開口仁義,閉口道德。但是道德只是一種自我暗示,我們需要的是良心。我們不教道德,我們教的是如何找到良心,人們對我們所說的感到不高興,他們說我們沒有愛,其實只是因為我們不鼓勵軟弱和偽善,反而扯下這些面具。」

事實上,對葛吉夫來說,善的定義很簡單,凡是有助於靈性進化的就是善,妨礙靈性進化的就是惡。所以,世俗所謂的善往往不是善,世俗所謂的惡也往往不是惡。

有一次,他對十二歲的孩子彼得說:「想想看,善與惡就像人的右手與左手,善與惡可以互相毀滅,除非你有一個目標,使兩隻手合作。純善或全惡的人都是不完整的人。」

這個目標,就是靈性的進化。

葛吉夫還作了示範給這小孩看。

在濕冷的冬天,小孩彼得在葛吉夫的房裏生火,努力了老半天,只燃起一把小火。

他忽然要小孩躲到一旁,然後拿起一瓶上好的白蘭地往小火苗一倒,火勢霍然熊熊大作,整個房裏映滿火光,一會兒後火勢轉穩,成為正常的火焰。

葛吉夫說:「如果要立即的成果,必須使用任何手段。」

這個現身說法使少年彼得留下深刻的印象。

這個事件也說明為了解脫葛吉夫可以不擇手段,同樣的,為了鑄造高等人,葛吉夫也會不擇手段來雕琢弟子。

不過,他附帶對小孩補充了一句幽默的話:「當我不在的時候,你有的是時間,不要糟蹋上好的老白蘭地。」

葛吉夫說第四道是「狡猾的道路」,第四道的修行者是狡猾者,因為第四道注重四個中心平衡發展,巧妙避開前三道的障礙。

葛吉夫本人正是「狡猾者」的箇中高手。

二次世界大戰期間,德國佔領法國,他的生活陷入困境,但是葛吉夫自有非凡手段,他跑去見銀行經理,說:「我要告訴你一封從紐約來的信,帶來多麼好的消息。」他宣稱,一名富有的美國弟子,送給他一口德克薩斯的油井。所以希望銀行給他更大的信用額度,等到戰爭結束後,從油井噴出來的大筆鈔票將會飛到法國還清所有帳單。

葛吉夫的長袖善舞以及出色演技在此獲得最佳證明,他贏得銀行、許多當地商店的資助,安然度過戰亂時期。

到目前為止,葛吉夫是我所知道的聖者之中最長袖善舞、最有賺錢本事的人。

外界迷惑於葛吉夫千變萬化的面目,時常無法明確給他貼上標籤,他的形象波動劇烈,從聖人到惡魔,都有人這麼看待他。

葛吉夫的人格魅力龐大動人,往往令人一見傾心,當然,如果他刻意要使人錯認他是個脾氣暴躁的怪人,一個不學無術的江湖術士,這更是他的拿手好戲。

一九二九年,葛吉夫前往紐約,當時他的美國弟子奧瑞基領導了一個第四道團體,成員們聽到很多傳說,說這位來自楓丹白露的大師「神秘又邪惡」,許多繪聲繪影的小道消息描繪「大師與女人們的邪惡勾當」以及對於金錢無止境的渴求。然而,當葛吉夫與奧瑞基的學員第一次面對面接觸之後,所有謠言當下煙消霧散,就像「黑板上的粉筆字擦得乾乾淨淨」,這些學員立刻以敬畏的態度面對葛吉夫。一位女學員感慨說,葛吉夫把自己藏起來了!難怪一般人看不見「真正的葛吉夫」。

一九二四年六月,葛吉夫出了車禍,一次離奇難解的車禍。他開車撞上道路之外的樹,整個人飛出車外,車子的方向盤碎裂,他昏迷不醒,腦部嚴重內傷,最奇異的是,葛吉夫躺在草地上,一塊舒適的座墊枕在頭下,沒有人知道在受傷這麼嚴重的情況下,葛吉夫如何能辦到這一點。

醫生對他的生命能否存續不敢抱持樂觀態度,但是不久,他奇蹟般甦醒過來,由於傷勢太嚴重,復原緩慢,儘管如此,他在復原期間依然能表演常人難及的繁複舞蹈動作。

他之所以能從這麼嚴重的傷害復原,除了超凡的意志力,一部份原因是他擁有淵博的知識,包括醫學知識以及獲得能量的奇特方法。他明白表示過,為了實現「人的進化」這個困難無比的任務,「一個人有必要知道一切的事情」。

他最重要的弟子鄔斯賓斯基也說過:「真正的下功夫是對素質下功夫,但是知識幫助下功夫。」

葛吉夫復原後,改變弘法路線,他停頓了「人類和諧發展機構」的教學活動,開始致力寫作,作品有《與非凡人物相遇》《魔鬼說給孫子的故事》等。

他的寫作方式也與一般作家不一樣,他讓許多人一起參與,變成集體共修的一種形式,在其中磨練弟子的素質。

舉例來說,他先以俄語口述,秘書記錄,然後交給其他弟子翻譯成英文,然後弟子當眾朗讀。有時候,明明英文翻譯無懈可擊,葛吉夫仍然堅持重譯。他的目的,也許在於要求弟子學習非常精確非常精確地使用語言,因為在第四道的修行裏,「精確的語言」是極其基本的前提。沒有精確的語言就沒有精確的研究,沒有精確的研究就沒有精確的修行。

在葛吉夫的晚年,一九四八年,他八十二歲時,又出了一次嚴重的車禍。

當他晚年的入室弟子貝尼特見到他時,十分驚訝!

葛吉夫的衣服都是血,滿臉都是紫黑的淤傷,在我眼前幾乎是個死人。即使如此也不足以形容,他是一具從車子裏走出來的屍體……他走進房間,坐下來,對我說:「現在,我所有的器官都毀了,我必須創造新的。」……一陣痙攣與劇痛流過他的身體,我看見鮮血從他的耳朵流下來。

葛吉夫被送去醫院,他拒絕X光,拒絕盤尼西林,嘲笑盤尼西林是「靈魂的毒藥」,他也拒絕止痛劑,不准醫師注射嗎啡,宣稱「我早已知道如何與痛苦共存」,「雖然非常痛,我的身體劇烈疼痛」,於是在他的堅持下,醫生只好在沒有麻醉的情況下替這個八十二歲的怪老人動手術。

七天之後,貝尼特再看到他時,又是一次驚愕!

他的復原如此完全,看起來甚至比車禍之前更加健康,彷彿這次的車禍不但沒有耗弱他的身體反而強化了所有的器官。

葛吉夫是個多能的人,他是靈性導師、催眠師、舞蹈家、魔術師、大廚師、泥水匠、地毯商、古董商、古物鑑定家、機械維修師。

有一回,一位仰慕者求見葛吉夫,正好看到他在數一疊鈔票,他的手法如此純熟精湛,猶如專業的銀行出納員,眨眼就把鈔票俐落數完,使這人驚駭不已!他忍不住自問:「這是我的靈性導師嗎?」

葛吉夫不受道德束縛,不受慣性的行為模式束縛,在他著名的教學晚餐裏,為了打破社會常軌,他安排上流社會人士坐在清道夫旁,讓淑女與妓女同桌。

他有一句名言:「如果你活在狼群中,你就要學狼嚎叫。」

有一次,有人來找葛吉夫,他就要秘書哈特曼夫人先到隔壁等他。

哈特曼夫人透過門縫看見葛吉夫搖身一變,成為一名非常精明也非常市儈的地毯商。

等到交易結束後,葛吉夫發現哈特曼夫人滿臉錯愕,他笑問她:「妳怎麼回事?」

她說:「我沒有辦法正眼看你。」

「為什麼?」

「剛剛我幾乎認不出來那是您。」

葛吉夫笑說:「妳期望什麼呢?妳希望我跟這個來買地毯的人談解脫之道嗎?這樣的話,有助於讓他買地毯嗎?如果我對弟子談剛剛說的話,弟子還會追隨我嗎?所以妳要明白,別人想從我這裏得到什麼我就扮演什麼。就像現在,有人來向我買地毯,我就要扮演地毯商,而不是靈性導師。」

這就是「活在狼群中與狼一起嚎叫」的現身說法,說明了第四道的修行打從一開始就堅定落實在日常生活之中。

從葛吉夫的親身示範,可以明確了解第四道的教學目標:不是培養無所不知的學者,不是訓練出無能的聖者,而是有能力去「做」、有真正自由意志與豐富正確知識的「完整的真人」。

而如何達到他的境界?

葛吉夫淡漠說:「除非你們願意付出我付出的代價,承受我所承受的痛苦。」

葛吉夫格言:

Only conscious suffering is of

value.——只有有意識的痛苦才是有價值的。

Conscious love evokes the same in

response.——有意識的愛引發相同的回應;

Emotional love evokes the

opposite.——訴諸情感的愛帶來相反的結果;

Physical love depends on type and

polarity.——肉體的愛則依靠類型與磁性吸力而定。

Faith of consciousness is

freedom.——有意識的信仰是自由的;

Faith of feeling is

slavery.訴諸情感的信仰是奴役的;

Faith of body is

stupidity.——機械的的信仰是愚蠢的!

图文来自网络

图文来自网络

节选自《隐藏的神秘》奥修:

在太平洋里有一个叫复活岛的小岛,岛上有一千座巨大的石头神像,全都高达七十英尺。岛上的居民只有两百人。当人们最初发现小岛的时候,小岛实在太小了以至于无法提供超过两百人的食物。岛上只有两百人,可却有多达一千座巨型石像,实在令人震惊。平均每人五座神像。就算那些人想建造这些石像,他们也不可这么做,因为他们的精力都用去满足每日温饱了。那些神像是做什么用的?是谁建造的,又是为了什么?许许多多的问题呈现在历史学家们面前。

在亚洲中部还有另一个地方,同样的令人迷惑不解。它很有可能是用来做飞机场的,但只要没有飞机那就是不可能的。那个地方似乎是一万五千年到二万年以前开辟的。只有当飞机被发明以后,我们才明白那块地的用途,我们才明白亚洲中部的那个地方一定曾是飞机场。

我告诉你们这些是为了让你明白,我们不可能知道朝圣地的意义,除非我们自己能意识到对它们的需要。

当从飞机上给复活岛上的石像拍照时,可以发现它们是被安排在特定的地理位置上,这样在特定的夜晚就可以从月球上看到这些石像。那些对此做过研究的人认为,这个时代的我们并不是第一个在其它星球上寻找生命的人类。在很久以前就曾经有过在其它星球上寻找动物或其它形式生命的实验和努力,试图和它们建立联系。不仅如此,其它星球的生命似乎也和我们地球联系过。

这些二十英尺长的神像本身并没有什么意义,但当从飞机上看它们整体阵形时,有一些标记的暗示和神秘的信息。这些标记只有从月球上才能看明白。但如果不是我们从飞机上看这些石像,我们就无法想象它们的用途,它们就只会是石像而已。同样在地球上也有很多事我们一无所知,除非等到我们的文明进行探索并再次建立起同样的环境。

就在三四天前,我还在讲在德黑兰找到的一个小铁盒子。这个盒子在英国博物馆放了很久,很多年它就一直被放在那儿。现在据发现,它是约两万年前在德黑兰用的一种电池。在德黑兰,两万年前,竟然存在这样一个电池,简直难以想象。但是现在,已经得到证实,它的确是个电池。如果不是我们已经发明了电池,我们无法想象这么个盒子会是电池。

提尔塔(Tirtha)是一个朝圣的地方,它是独一无二的创造,非常的深奥,有象征性,是由一个古代文明建造的。但我们现在的文明已经忘记了这种地方重要意义。今天,到朝圣的地方对我们只是个死的仪式。我们只是接受它们,不知道为什么要建这些朝圣地,不知道它们的用途,也不知道是谁建的。

从外表看到的并不代表一切。有一些从外表看不到的隐藏的意义。我们首先要明白,我们的文明已经丢失了朝圣地的目的和意义,所以今天人们去朝圣只是在浪费时间。那些反对朝圣的人也是在浪费时间,不管他们看上去多么对,它们对这些地方一无所知。不管是朝圣的人还是反对朝圣的人,都不知道朝圣地的用途,所以让我们来了解一些关于它们的事情吧……

Samved Shikhar是耆那教徒的一个很著名的朝圣地。二十四个耆那教的锡山卡(Tirthankaras得道者),就有二十二个死在那里,把他们的身体留在那里。这一切似乎是事先安排好的;否则不可能二十四个里面二十二个都会碰巧死在那里,在同一个地方,而他们之间的时间又相距很长。如果我们相信耆那教,在第一个和第二十四个锡山卡之间相距十万年,那么他们中二十二个死在同一个地方就值得探讨了。

穆斯林的朝圣地是卡巴(Kaaba)。直到摩哈摩第(Mohammed)的时代,在卡巴有三百六十五个神像——全年的每天都有一个不同的神像。所有这些神像都被摧毁了,但寺庙的中心,那个中心的石头没有被摧毁。卡巴比穆斯林宗教还要古老。伊斯兰教的历史只有一千四百年,但卡巴的那个黑石头却有上万年的历史。另一件有趣的事是,那个石头似乎并不属于地球。它是怎么来到地球的呢?我们唯一的假设就是它是一颗流星的一部分。在流星解体的二十四小时里,成千上万的石头碎片落到了地球上。其中有许多在到达地球之前就化成灰烬了。晚上当我们看见星辰陨落——那些不是行星,而是流星。有时候,十分巨大的石头能到达地球,这些石头的构成不同一般。而卡巴的那个石头就是这样一颗石头。

但一些做过更深入研究的人认为,这样的大石头很有可能是被带到地球上并留在这里的,就像我们的航天员从地球上带了些东西留在月球上一样。不论航天员在月球上留下了什么就会安全的留在那里,即使地球上发生的核战争,所有的生命毁于一旦。如果有什么文明到达月球,看到我们留在那的东西,他们一定会非常惊讶。

所以卡巴的石头可能并不是流星的一部分,而是来自另一个星球的外星人留下的。也许,通过那个石头曾经一度和他们建立了联系。但是现在,只有对石头的参拜保留下来。如何把它作为一种联络方式的科学却被遗忘了。

一艘无人驾驶俄罗斯宇宙飞船由于和地球的无线通信中断而消失了,所以没有办法找到它。它是被烧毁了,还是仍在太空的某个地方,我们不得而知。但如果它在某个星球着陆,而如果那个星球上的生命能修好无线通信系统,他们就能再次和地球建立联系。又或者他们可能将它破坏,也或许他们将它保存在他们的历史博物馆里。他们甚至或许害怕它,会对它感到惊奇,或者他们甚至会开始参拜它。Kaaba的石头就可能是另一个星球的航天员送来和地球保持联络的仪器。

我告诉你这些只是为了举例说明朝圣地是个建立联系的途径,不是和太空里的生物,而是和曾在地球上生活过的已开悟的灵魂。

就在他们离开他们身体的时刻,那二十二个大师在Samved Shikhar做了一个非常深而强烈的实验。在那个山上,他们试图倍增他们高度觉知的震撼,这样我们就能更容易和他们交流。人们认为,如果这么多觉知的灵魂将他们的身体留在同一个地方,那么就可能有一条路存在于那个地方和另一个地方之间。的确有这样的一条路。

地球上的降雨并不是到处都一样:一些地区有大雨,有五百英寸之多,而沙漠地区就没有雨或者几乎很少的雨。同样的,有的地方非常的冷,到处都是雪;而有的地方则非常热,以至于根本不可能结冰。同样的道理,地球上有的地方有很大强度的觉知,有的地方则很低强度的觉知。圣人们试图建立高觉知的领域,那个领域充满了人类的觉知。这个领域并不是自动产生的,而是许多强大个人的觉知的结晶。

二十二个大师来到那座山上,进入三摩地,并将他们的身体留在那里,从某种特殊意义上说,他们在Samved Shikhar建立了一个高强度的觉知场。于是,如果一个人坐在那里,默念那二十二个大师给的特殊咒语,他魂游体外的体验旅程就会立刻开始。这就和实验室里的实验一样科学。

建立朝圣地的唯一原因就是试图建立一个强大的觉知能量场,以便任何人都能容易的开始他的内在旅程。

有两种办法让船动起来。一种办法是在正确的时间正确的方向打开船帆,而不用浆;另一种方法是不扬帆,但是要靠划桨来使船动起来。朝圣地就是觉知的河流自然流淌的地方:你只用站在河中央,扬起你觉知的船帆,你就可以开始你向前的旅程了。在这样的地方,你能比在其它任何地方更容易更快的行进,而且是单独的。在其它地方,你可能会在错误的地方错误的方向扬帆:你就会离你的目的地越来越远,而迷路。

例如,如果你坐在一个充满负面情绪的地方静心——那里屠夫整天在屠宰动物——你心里就会产生强大的挣扎与矛盾。静心时,你变得善于接纳,开放而脆弱,所以这时任何发生在你周围的事都会进入你。所以当你静心时,有必要选择一个不会误导你的地方。不论何时,你感到静心受到打扰,觉得很难静下来,就离开那个地方。

你也可以在牢房里静心,但那需要非常强的意志力。有很多方法帮助你在监牢里静心:你可以建立一条分界线,让负面的力量无法越过。

但是在提尔塔,不需要这样一条界线。在这样的地方,你放下一切抗拒,尽可能的将自己打开。那里,正向的能量汹涌澎湃。成百上千的人从那里进入那未知的领域,并开辟了一条路。就好像他们砍倒了挡路的大树,摧毁了阻碍前行的灌木,这样跟在他们后面的人就能更容易的行进了。在宗教的道路上,更高更强的觉知努力以各种方式帮助那些软弱无力的人。而朝圣地就是这样的方式之一。

在朝圣地,觉知从身体流向灵魂,这里是个觉知场。在这里人们进入了三摩地,在这里人们开悟。这样的地方受到场的作用。在这样的地方,如果你扬起帆,什么都不用做你就能开始你的旅程。

所以所有的宗教都建立他们的朝圣地。即使那些反对寺庙的宗教也有他们的朝圣地。神像可以很容易被摧毁,但朝圣地却无法被摧毁,因为这样的地方有任何宗教都无法反对和否认的价值。

耆那教原本并不是神像崇拜者,伊斯兰教徒,印度锡克教徒和佛教徒也不是;最初,佛教徒根本就不拜佛。但是他们全都建立了他们自己的朝拜圣地。他们不得不这么做。没有这样的地方,宗教就毫无意义。如果没有这样的地方,个人能够完成一切,那么宗教团体就毫无意义。

提尔塔这个词的意思是指某种能使人跳入无限海洋的跳板。而Jaina(耆那)语锡山卡(Tirthankara)是指一个提尔塔的创造者,一个朝圣地的创造者。只有当一个人在一个区域开辟了场,任何普通人都能进入这个场,打开他们自己并开始他们内在的探寻的时候,这个人才能被称为锡山卡。耆那教称他们自己为锡山卡而不是神的化身。锡山卡是比神的化身更伟大的现象,因为如果神进入一个人类的身体,那是好的,但如果一个人建立了一个能让其它人也进入神性的地方,那这将是伟大得多的事。

耆那教不信上帝,而相信人的潜力。这就是为什么耆那教能比其它任何宗教的追随者更能受益于提尔塔和锡山卡。耆那教里,没有所谓的“上帝的光辉”或是“上帝的怜悯”。耆那教不认为上帝能有什么帮助;寻道者是单独的,他只能靠自己的努力和能量前行。

但是他们有两条路可以选择。第一条,每个人必须靠他自己的双手划桨来驱动自己的船。很多人里才能有一个成功。但这第二条路,你可以借助风的帮助,打开你的船帆这样你就能更快更容易的向前进。

但是,有这样的“精神的风”吗?这就是朝圣地的全部用意所在。

如果一个像马哈维亚一样的人站在那里,在他的周围,可能从某个方向产生能量流吗?他能在某个方向产生能量流,以至于进入的人就能被能量流带到他的终极吗?

事实上,这种精神领域的能量流动就是神圣的朝圣。

这种朝圣的地方是有隐藏的标记的,但随着时间的推移,那些标记可能消失了。所以必须通过建造宗庙或建立巨型神像来保护他们,这样那些伟大先知的足迹就能被保留下来。必须十分的小心,这样才不会从过去某个时候真正发生伟大事件的地方偏移哪怕是一英寸。

地下埋了很多宝藏,直到现在人们还在寻找。例如,地球上最珍贵的财宝,现在人们还在寻找的——也就是俄沙皇的宝藏——就埋在美国的什么地方。宝藏一定埋藏在那里,因为沙皇是1917年被废黜的,并不是很久前。在藏宝图上有宝藏的位置,但是无法破译其准确位置。同样的,瓜利奥尔(Gwalior)的皇室家族就在瓜利奥尔的某个地方。有一张图,但是却无法破译准确的位置。这样的图是用密码描绘的,否则他们会落到坏人手里。

同样,大家都知道朝圣地,但那个精神事件发生的准确地方却是未知的。这样的地方对普通人是隐藏的。这很令人迷惑。你可能去一个据说是马哈维亚涅盘的地方,但很可能真正确切的位置在离众人皆知的地方有一点距离的地方。这个真实的地方只会向真正的受之无愧的寻道者显现。那里,那些人能尊敬的鞠躬,并回到家。对那些不是真的来寻道的,来寻求跳跃的帮助的人,这个真实的地点是隐蔽的。

有这样一些地方……在一个阿拉伯国家有一个叫Alkufa的村子,没有文明人到过这里。我们去过月球,但没有人进入过这个小村子。直到现在,仍然无法准确的定位这个村子的地址。这个村子肯定是存在的,因为历史中提到过它,而且还有地图为证。为了某种特殊的目的,它的位置被隐藏了。当一个苏菲派教徒在静心中达到一个很深的状态时,他找到了关键的路口;他有机会见识了整个Alkufa。那么,那些图都是假的,都是为了误导人们的。

在过去的三个世纪里,许多来自欧洲的朝圣者试图到达Alkufa。他们中的许多人没能活着回来。那些没有回来的人没能到达村子,只是在周围徘徊。一个人只有通过特殊的静心才能到达,在静心过程中Alkufa才能显现。一旦他在静心中看到了那个地方,这个苏菲静心者便走了进去。Alkufa是个神秘的圣地,比伊斯兰教还要古老。那些著名的能被任何朝圣者朝拜的朝圣地并不是真正的朝圣地;真的就在附近,不过是隐蔽的。

有一件非常有趣的事……当甘地的大徒弟维诺巴.比哈夫(Vinoba Bhave)和一些印度最底层的平民去位于贝拿勒斯(Benares) 的印度金庙(Vishwanath)时,一个叫卡帕垂(Karpatriji)的正统婆罗门学者说:“你可以进去,但现在我们将不得不建立另一座庙了,因为这座庙已经被亵渎了。”它真的开始建立另一座庙,因为对他而言旧的庙宇已经没有用了。表面上看,维诺巴比卡帕垂更象一个博学的人。卡帕垂非常传统,对当时世界的流行趋势和理念一无所知。但是,就他想支持的深奥的秘密而言,他懂得更多。

真相是,那个印度金庙并不是真正的那个,而那个卡帕垂想建立的取而代之的也不是真的。真正的庙宇是第三个,那个隐蔽的,要不然任何社会宗教改革者都有可能亵渎它。现在的那个印度金庙的庙宇早已经被玷污了。玷污一座庙并不难;如果你想的话你就能做到。在那里正在建立的任何其它庙也将是假的,但在那里有必要有一个假的,这样真的才能保持隐蔽。

通过神秘的钥匙,咒语才能进入印度金庙,就和进入Alkufa一样。偶尔,一些幸运的寻道者知道那个咒语,也许就能进入,在那里朝拜并回到家,否则他们就只会进入错误的庙宇。但是几千年来这座庙有一种神圣,即使它是假的,因为长久以来人们一直相信它是真的。

所有的宗教都试图禁止异教徒进入他们的宗庙和朝圣地。为什么?那些定下这些规矩的人知道这种进入的危险。从某种意义上说,它就像在一个原子能量实验室入口挂张牌子,警告说:“除原子学家外,闲人免进。”我们认为这种约束是必要的——非科学家进入是危险的——但当这种约束和一座宗庙或朝圣地联系在一起地时候,我们又不赞成了。我们不知道它们也有它们的科学。这些宗庙和圣地也是面向专业人士的。

这就好像一群医生围在一个病人周围开会讨论他的病情。这个病人听他们说,但却不明白他们的话,因为他们用的是医学术语,希腊语和拉丁语。这个病人没法听明白。同样的,所有的宗教都有它自己的语言。它们有它们自己的秘密圣地,秘密语言和秘密经文。所以,我们所知道的朝圣地几乎可以肯定不是正确的地方。这样伟大的传统必须被隐藏起来,因为如果它落入坏人之手,它们就会被错误的使用。普通人只会遇到困难而无法受益于它们。

据说如果你被允许进入Alkufa的苏菲村,你就会发疯。据说任何碰巧进入的人将会疯着离开,因为Alkufa充满震撼,不是普通的头脑能承受的。所以没有很好的准备和训练之前最好不要进入。

据说在Alkufa无法入睡,所以很自然的那些没有深入经验过清醒的人会发疯。苏菲徒最大的成功就是守夜,它们可以整夜保持清醒。如果一个人九十天不吃东西他就会变得很衰弱,但是他不会死也不会疯。一个一般的健康人可以很容易的禁食九十天,但是他无法坚持二十一天不睡觉。他可以三个月没有食物,但他不能坚持三个星期不睡觉。三个星期并不是很长的时间——其实即使坚持一个礼拜不睡觉都很难——但是在Alkufa根本就不可能睡觉。

一个佛教徒出家人从斯里兰卡被送到我这。这个出家人三年来都没能好好睡觉。他的手脚总是一直发抖,他一直在出汗,这令他很困扰。他甚至不敢迈出一步,他彻底对自己丧失了信心。他几乎要精神错乱了。强镇定剂也不能帮他入睡,只能让他没精打采的躺着;内在他仍是醒的。

我问他是否修行过佛祖的味帕沙那瑜珈,因为对一个佛教徒出家人这项修行是必须的。他说他练过。于是我告诉他,他应该放弃睡觉的念头,因为味帕沙那瑜珈就是让睡眠成为不可能的一种修行。但这只是修行的第一步;一旦睡眠变得不可能,要马上进行另一个修行。如果你继续做第一部分而不做第二部分,你就会变得虚弱;你甚至可能发疯并死去。

一旦睡眠从内被摧毁,你觉知的质量将产生很大变化,于是你可以接着进行下一步修行。当我问那个出家人,他是否知道修行的第二步时,他说没有人告诉过他。这第二步在任何书里都没有提到过,就只是写这第一步就已经很危险了,因为任何修行它的人都会无法入睡。这就是为什么要隐藏,这样才不会伤害任何人。它们是为了给那些在精神领域探寻中需要帮助的人提供指导的。

这就是为什么朝圣地是必要的,但是真的那一个却总是隐蔽的。建立假的地方是为了不让你误闯,直到你准备好进入那个真的。不对的人是无法进入真正的圣地的,而对的人却总能找到它。

每个朝圣地都有它自己的钥匙。如果你想找到苏菲的朝圣地,你不能用耆那教的钥匙,而耆那教的朝圣地不能用苏菲的钥匙开启。每个宗教都有它自己的钥匙。我不想列举它们,但是我将告诉你关于一个朝圣地的钥匙。

西藏人有特殊的神秘代码,或者说是咒语。这些就是钥匙。印度教徒也有这样的东西,成千上万之多。在他们家里,他们写诸如“Labha-Shubha”的字——意思是“繁荣和美好”——而且他们在下面写上一些数字,尽管他们也不知道为什么这么做。在他们的家里也许有一些这样的咒语,它们很可能就是朝圣地的钥匙。他们不知道为什么他们要这么写,但是他们继续这么做只是因为他们的祖先这么做。

每个在外围创建的形象,也会在你内在的觉知里创建一个形象。例如,如果你凝视你的窗户几分钟,然后闭上眼睛,你会看见一个反的窗户框架的影像。同样的,如果你静心地将精神集中在某个事物上,你的意识里会产生和那个图案和数字相反的影像。经过几个静心修行就会发现这一点。如果你可以产生这样的影像,那么这时你就可以马上开始你精神领域的朝圣了。

有一个穆拉拉纳斯鲁丁生活中的故事……他丢了他的驴子——而那头驴子是他唯一的财产。他找遍了整个村子。所有的村民都加入了搜寻,但一无所获。于是人们说,因为那个月是朝圣月,有许多朝圣者经过小镇,也许驴子跟着他们走了。要不然,怎么他们找遍了整个小镇都没找着它呢,所以纳斯鲁丁还是接受驴子丢了的事实吧。

但是纳斯鲁丁说他要再试最后一次。他立刻站好,闭上了眼睛。接着他弯下腰开始爬着走。他绕着房子走,然后是花园,最后他到了一个大坑,他的驴子就掉在里面。他的朋友们都很震惊,并问他耍的什么把戏。

纳斯鲁丁说:“我想如果一个人找不到一头驴,那么找到它的钥匙不是人;要想找到驴,我就得变得像驴一样。所以当我开始感觉像头驴时,我想如果我是一头驴,要找到一头驴我该上哪去呢?我一那么想,我就四肢着地,开始像一头驴一样行走。我不知道我是怎么找到那个地方的,但当我睁开眼睛,我发现我到了那个坑,而我的驴就在那!”

纳斯鲁丁是一个苏菲教徒。任何人读了这个故事后都只把它当笑话一笑了之,但是这个故事里有一把钥匙。这是把探寻的钥匙,而且在精神层面,这是唯一一条探寻之路。所以每个朝圣地都有钥匙和咒语。这样的地方存在的主要的原因是,它们能把你放在一个觉知流的场中央,而你便可以顺流而行。

另一个重要的事实是,人的一生中除了他的觉知,所有的一切都是物质的。但是我们不知道那个内在的觉知是什么。我们只知道我们的身体,而身体在各方面都和物质相联。所以,让我们来看看另一个神奇炼金术,这样你就能理解朝圣地的第二个意义。

炼金术士们的实验是非常深奥的。炼金术士说,如果能把水转化成蒸气,接着再把蒸气转化回水,然后再把水转化成蒸气——如果你如此反复上千次——那么水就获得了一种特殊的普通水所没有的质量。早先,这种说法被当成笑柄:水的品质怎么会变呢?如果你重复蒸馏水能产生什么区别?——水仍是蒸馏而来的。但是现在,科学也接受了这个事实,那就是水的质量的确变了,尽管变化是如何发生的尚不得而知。但是可以肯定的是,水产生了质的变化,重复那个实验上千上万次将会得到更好质量的水。

你也许知道我们身体的百分之七十是水。化学组成就和海水的一样。如果你不吃足够的盐,那你体内的盐份就会减少,比海水中的盐的比例还少。如果你身体盐分的比例变了,你的觉知就会有变化。如果你喝已经被蒸馏过成千上万次的水,它会给你的欲望和态度带来改变。炼金术士们就在做这样的实验。将水蒸馏成千上万次需要花几年的时间,但是炼金术士们做到了。

这将会带来两种改变。第一个是对炼金术士的头脑。日复一日地做同样的事会变得非常枯燥。如果出于枯燥他停下了,他将会回到他头脑过去的状态;但是那个枯燥的时刻是个转折点。如果他不管多枯燥继续下去,他将会获得新的觉知。

如果你每晚十点钟睡觉,那么每当那个时候你就会觉得困了。但是如果你决定不睡觉,那么半个小时后你本该变得更困,但是事实却是你发现你感觉比早上还要新鲜。在十点钟有一个转折点;你习惯在那时睡觉,但如果你不顾那个习惯,那么你就打破了身体的自动设置,当身体意识到它将要保持清醒,它就从储备库里释放出新鲜的能量应急,于是你就觉得比以往更清新。

现在那个已经把水蒸馏了一千次的人感到枯燥了,但他的师父会让他继续——也许这会持续十年或十五年。他会到达一个点,他会觉得哪怕再让他再蒸馏一次他也受不了,他会死掉。但是他的师父会坚持让他继续,不论结果如何。所以,一方面水的质量会变,另一方面,他的觉知会渐渐改变。

就像恒河的水一样。到现在为止,科学家们还没能明白为什么恒河的水会具有一些世界任何其它河流的水所没有的质量。即使是那些和恒河从同一座山流出的河流,也不具有同恒河一样的质量。山是一样的,山上空降雨的云是一样的,同一个的山顶的冰融化后流入这些河流,但是这些河流的水的质量竟会不同。很难考证他们的区别,但是整条恒河都是炼金术士们的实验。

整条河都经验过古老的炼金术。那就是为什么印度教徒在恒河岸上有那么多朝圣地。这是个伟大的实验,它给了恒河与众不同的东西。现在化学家们和科学家们也承认,恒河的水的确不同。如果你保存其它河的水,它们会腐败变质,但是恒河的水不会,不管存多久。你能将其保存很多年,它也不会变,但是如果你保存其它河流的水,几个星期后它们就发臭了。恒河的水能保持纯凈不变很多年。因此,印度教徒沿着河岸建造了许多提尔塔。

如果你把尸体投入其它的河流,它们会变得骯脏,而且会开始腐臭,但是恒河接纳了成千上万的尸体却没有发出臭味。令人称奇的是,通常骨头是不溶于水的,但它们在恒河里却溶解了——完全的溶解了。在恒河里,任何东西都会立刻溶解,回到它原来的样子。所以,人们坚持要将尸体投入恒河,因为在任何其它的河流里,要花几年的时间尸体才能溶解,但在恒河里却很快。

恒河和其它源于同一座山的河流的流淌不一样,它是被驱动着的。这个现象不容易理解。甘哥德里(Gangotri),那个所谓恒河的源头,并不是恒河真正的源头。朝圣者们去甘哥德里,朝拜并回到了家。但这是假的甘哥德里,真的一直是隐藏的,已被隐藏了几千年。通过普通的途径是不可能到达的,只能通过灵魂之旅(astral travel)。肉身是不可能到达那里的。

我早先告诉过你关于Alkufa,那个苏菲村子的事。那里,你可以用肉身抵达,甚至能碰巧进入。如果你寻找它,你可能会被一张错误的地图误导,但是如果你没有开始寻找它,你有可能错误的误闯进去。所以,你能误打误撞进入Alkufa——但是肉身是无法到达甘哥德里的,只能通过灵魂之旅。肉眼是看不见甘哥德里的。在静心中,肉体必须被留下,意识体才能去甘哥德里;然后,只有那时,一个人才会明白恒河的水具有特殊质量的秘密。在恒河的源头,河水已经被炼金术处理过了。在河水源头的两岸,印度教徒建造了许多朝圣地。

你会奇怪为什么印度教所有的朝圣地都在河沿岸,而耆那教的却在山顶。耆那教徒们把他们的朝圣地只建在绝对干燥,寸草不生的山顶上。有花草树木的山是不被接受的,即使像喜马拉雅这样的大山也不被采纳。但是耆那教要干燥的山,那些被太阳曝晒,最不可能有植物和水的山。原因是他们所使用的炼金术是和身体的火元素相关联的。而印度教的炼金术则是和水元素相联系的。

两者各有各自的钥匙。印度教绝不会考虑在没有水,没有水流过,没有美丽绿色植物的地方建提尔塔(Tirtha)。他们对水元素实验,而蓍那徒对火元素实验,所以他们更依赖于身体产生tap和热量。

印度教的经文和桑雅士更注重水元素,所以一个印度教桑雅士喝大量的牛奶,凝乳喝酥油来使身体保持足够的湿度和水分。没有足够的水分,印度教的钥匙就不灵。耆那教的所有努力则是创造内在的干燥,所以耆那教的和尚甚至根本不洗澡,因为他们想保持干燥的状态。这些耆那教的和尚变得很脏,而且他们散发出臭气!但是他们无法解释他们为什么不洗澡。为什么他们对洗澡那么吝啬呢?水不是他们的钥匙,而是火,而且是自身禁欲苦行的火元素(and the fire element in austerity and self-mortification)。他们用尽一切办法引起内在的火。如果他们将水泼在身上,内在的火就会被削弱。所以你会发现耆那教和尚在荒凉的干燥的山上,没有绿色植物,没有水,到处都非常热,而他被包围在一堆石头中。

所有的宗教都使用禁食,但除了耆那教外没有一个宗教在禁食中禁止饮水。那些居家的耆那教徒被告知,即使他们不能在其它时候不用水,至少他们应该在晚上避免饮水。但是他们只知道他们晚上不该喝水是因为可能会不小心杀死看不见的微生物和昆虫。事实上,所有这些规矩都是为了增强火元素。另一件有趣的事就是,如果一个人只喝最少的水,就像马哈维亚过去那样,能帮助他保持独身,因为这样精子就开始干枯了。即使一点点的湿润也能让精子流动起来。

所以耆那教的朝圣地都在山上。真正的印度教提尔塔将在河岸上,在一个美丽,郁郁葱葱的地方——但是耆那徒选择的山却是丑陋的,因为一座山没有植物就失去了美丽。

耆那教和尚不会洗澡也不会刷牙:为什么不只用一点水刷牙呢?要正确理解整个干燥原理才能理解耆那教经文。他们所有的戒律都是为了唤起火,如果和水的联系彻底切断了,这将从反面保持火的燃烧。

我们体内所有的元素是平衡的:如果你想通过其中一个元素开始你的灵魂之旅,就要停止使用与其相反的元素,那个与其保持平衡的元素。所以,如果你集中在火元素上,水就是你的敌人,因为体内的水越少,体内的火就能更好的燃烧。

恒河经过深入的化学和炼金术实验,在恒河里洗个澡,一个人就能进入提尔塔。一旦他在河里沐浴了,他体内的水元素就被改变了。这个改变只会持续很短的时间,但是如果这个经验能很好的完成,那精神旅程就能开始。要知道,如果一个住在恒河边的人饮用别的水,他将感到不适。

人们试图在许多其它地方制造和恒河一样的质量,但是他们失败了,因为这么做的真正的钥匙已经丢失了。在恒河中沐浴后马上去寺庙或是一个朝圣地,这是唯一的借助外力开始内在精神旅程的方法。

埃及的金字塔是某个古老的失落的文明的提尔塔。一件关于金字塔的趣事是,金字塔内是完全黑暗的。科学家们认为,在建造金字塔时不太可能有电——一些金字塔是一万年以前建造的,而有的则是在两万年前。有可能人们在进入时借助火把,但是金字塔的墙壁和顶部却没有烟的痕迹。金字塔里的隧道非常的长,并有很多弯弯曲曲的拐角,沿路都非常暗。这里不可能用过电,因为这里没有电力设置和电源的痕迹。燃烧火把用的油或酥油一定会留下烟的痕迹。所以,问题是人们是如何进入的呢?如果没人进去过,正如一些人说的那样,那为什么有那么多的隧道?有这么多隧道,楼梯,门和内部的窗户,还有给人坐和站的地方,这些又是为了什么呢?这是一个还没解开的迷。一些人猜测,金字塔是某个国王的突发奇想。

最合理的解释就是,这些金字塔是提尔塔(Tirtha)。当一个人正确的运用内在之火,他的身体就能照明。这样的人才有资格进入金字塔。电和火把都用不着,他们身体的光已足够他们在金字塔里行走了。但是这样的身体的光只有通过特殊的静心修炼才能产生。所以能产生那种身体之光本身就能证明一个人进入的资格。

在十九世纪早期,在做金字塔研究时,一个科学家的助手失踪了。借助探照灯他们到处找他——找了二十四小时可是没找到。接着,过了二十四小时后,大约是凌晨两点钟,他向他们跑过来,已经几乎精神错乱了。

他说:“我在黑暗中摸索前行,突然我好像感知到一扇门打开了。我走了进去,我刚进去,门就在我身后关上了。当我回头看时,门已经关上了。而当我第一次到那的时候,只有一个敞开的走道,根本没有什么门。但我一进入了走道的那个部分,一扇门就在我身后关上了;一块大石头落下来封住了出口。接着我大声喊,但是没有反应。我没办法只好继续往前走,接着我看到了些东西……!简直难以形容……”

他的确失踪了二十四小时,而且他被找到时已经半疯了,但是他所描述的他见到的东西却令人难以置信。整个搜查小组试图找到那个门,但是没找到——他既不能说出他从哪进去的,也说不出他从哪出来的——所以人们最后得出结论,要么是他昏倒了,或是睡着了,然后做了个梦而已。但是不论如何,他所说的一切还是被记录下来。

过了一些时候,在深入探索的过程中,这个小组发现了一本书,书里描述了和那个人的经历类似的事。于是这就变得更神秘了。人们认为,这些事情发生在一个密封的房间里,这个房间只有在一个人进入某种特定的精神状态时才会开启。也许这是偶然的,也许这只是个巧合:不知不觉中,他的精神状态正好和触发门开启的状态吻合,于是触发了那一切。一定是这样,因为尽管这个人没法证明他说的一切,但那扇门的确开启过。

所以我所讲的神秘的地方是有门的,而且一个人有办法通过这些门进入。在特定的安排和特殊的内在精神状态下才能到达。金字塔所有的房间和大厅都是依照某种事先约定好的方式建造的。你可能已经发现,有时房顶被设置得很低,尽管你碰不到它,但是你内在有种被压迫的感觉。当你进入一个天花板很高的地方,你会内在会有种扩展的感觉。一个房间的大小能够以一种令你更容易静心的方式设计。

通过实验,能令你最容易静心的房间大小被设计出来。房间的大小要么能帮助你扩张你的觉知,要么则压缩它。对房间里的颜色,芳香和声音效果,也能找出这样一种设计来帮助静心。

所有的提尔塔都有他们自己的音乐。事实上,所有的音乐都源于这样的地方,而音乐最初也是由寻道者创造的。不只是音乐的艺术,舞蹈也源于寺庙。芳香也是在寺庙里第一次使用。当人们知道一个人可以通过音乐的帮助达到神性,人们也发现用音乐能使一个人发疯。如果某种特别的芳香能帮助你接近神性,那么另一种芳香就能让你淫乱。如果在某种房间一个人能更快更容易地进入静心,那么其它的房间就能妨碍静心。

在中国就有特殊建筑的房间,在那里囚犯能被洗脑;房间的设计是事先就定好的,如果改变设计则会使洗脑变得困难。经过许多次实验后,这种房间的长宽高被设定下来,只要囚犯被带进这种房间,他的头脑就会开始受到影响。同时还会有一种声音来加速洗脑进程,如果敲他头部某个位置能让头脑的衰弱更快。

在囚犯的头顶掉着一个水罐,水一滴接一滴的以一种特别的节奏慢慢的落到他的头顶,水会持续落到他头顶的那个部位二十四小时。囚犯被禁止从那个地方移开;他不能坐,只能站着。半小时内,他就会感到非常枯燥,以至于他觉得那声音越来越大,那声音散布开来,大得以至于他感觉好像一座山在他头顶坍塌。在那个封闭的特殊设计的房间里,二十四小时重复着那声音,这会让一个人的头脑爆炸;当他出来时,他将不会是原来那个人。从各方面,这个设计令他崩溃。

在提尔塔和寺庙里有所有的帮助寻道者的方法。寺庙里挂的钟,它所发出的声音,熏香,鲜花——它们的芳香——都是事先安排好的。这一切设计都是为了保持某种和谐不被打破。

如果要做Arati——一种用灯的宗教仪式——总是在早晨,下午和晚上重复固定的次数,进行固定的时间,而且常常伴随一些咒语。这个仪式固定举行,年复一年,已经几千年了。

正如我早先告诉你的那样,当水重复被蒸馏后它的质量会改变一样,如果在一个房间一个声音产生了几千次,那个房间的振动和那个房间的质量也会改变。如果一个寻道者被带到那个房间,那将会有助于他的改变。正如我们的身体是物质的,无论物质发生了什么变化都会影响我们整个个体。人是这样的外向,从外围改变他更容易些;一开始就做内在的改变是困难的;所以要创造一个系统,以便能从物质的角度帮助一个人改变。

还有一件事你要知道。通常,我们误以为我们是分开的个体。这是错的。我们这么多人坐在这里,但如果我们全都静静的坐着,将不会有分开的个体,只有一个整体。只剩下一个静默的整体,而我们的觉知将开始一起振动并互相交流。

提尔塔是一个团体的经验。

一年中的某个特殊的日子,成百上千的人集中在提尔塔——都有一个共同的愿望,一个期待。人们会从千里之外来到这里,在某个时间,在某个的星空下相聚在一起。这么多人带着一个愿望和期待,一个祈祷,一个目标,一座觉知之桥产生了。那时将不再有个体。

如果我们看看在昆巴·梅拉(Kumbha-Mela)节上的巨大集会,我们看不见个体;你只看见人群,没有个人的脸。在一个人群里找不到个人的脸——只有一个无脸的几千人的人群。谁是谁?搞清楚这个没有什么意义。谁穷谁富?谁是国王谁是乞丐?区分这些也没有什么意义。每个人的觉知开始相互交流。如果能建造一座这一千万人的觉知,如果能将它们融为一体,那么比起许多分开的个体神性将更容易进入这个整体。

尼采曾写过这么一件事,他在花园里散步,突然他的脚踩到了一只小昆虫,那只小昆虫立刻蜷缩起来。尼采非常奇怪它为什么要这样。他写道,经过一段时间的思考,他意识到那只昆虫是在试图减少接触面积,以保护自己不受伤害。如果是一只大一些的昆虫,就更有可能被踩到而由于占得面积比较大而死去。所以这是小昆虫的自我保护措施——减少接触面。

所以当人类的觉知形成了一个更大接触面的场,那么神性进入这个场的可能性就更大。神性的降临是个伟大的发生。它越伟大,我们就要创造越大的空间去接纳它。

所以祈祷最初的形式是团体的;个体的祈祷是后来才产生的,当个体变得越来越以自我为中心,他就更难和其它人融为一体。所以当世界上出现了个体的祈祷者,祈祷真正的价值就丧失了。事实上,祈祷不该是个体的。当我们要引入像神性这么强大的力量,我们提供的接触面越大,那力量就越容易降临。

从这个角度说,提尔塔建立了巨大的接触场。那么,在某个特别的时刻,在特别的某一天,在某个特别的星空下,在某个特别的地方,这个场接受神性的机会将更大。

同时还要知道生命循环是有周期的。这是怎么回事呢?季风在一年里的一个特定的时间开始。如果不是因为我们的干扰;它的时间是固定的,甚至能精确到天和小时。夏季和冬季也会在特定的时间来临;而且即使我们的身体也是这么运作的。女人的月经是有规律的,而且和月亮的周期有着某种关联。如果身体是健康的,那么二十八天后就会有月经。如果这个循环被打破了,那么那个女人体内的某个地方某个部位一定出了问题。

所有的事都以一种规律重复。如果神性在某年某月某一天的某个时刻来临,那么下一年的同一时刻你可以再次期盼它的到来。那个时刻已经变得很强大,在那个时刻神性的能量能再次流动。所以这样年复一年了几百年,人们在某个地方聚集在一起等待着这个时刻。如果它已经发生了那么多次,那么那个事件在那个时刻再次发生几乎变成肯定的。

例如,在昆巴·梅拉节上就有很多关于谁第一个浸泡恒河水的争执,因为不可能上万人同时浸泡恒河水。那个特定的时刻是事先就已经定好的,而且只会持续很短的时间。谁能在正确的时刻第一个浸泡恒河水?那些过去就为这个时刻努力,苦苦寻求这个时刻的人,他们将是第一个。

有时,正确的时刻被错过了。那开悟的时刻就像闪电一样,一闪而过。如果在那个时刻你能完全的打开,完全的无我,全然的觉知,那么将会有那伟大的体验。如果在那个时刻你的眼睛是闭上的,是盲的,如果你的觉知是迟钝的,那么你就会错过那个伟大的经验。

提尔塔的第三个用途就是团体经验。当人们单纯和简单的时候,终极的力量将更容易降临。所以提尔塔是很久以前的事——那时没有人会从提尔塔空手而归。但是今天的朝圣者却是空手而回的,所以他要一次又一次的去朝圣。一个社会越单纯和简单,人们越少个人意识,这种团体经验就越成功。

即使现在,仍有原始部落的人没有什么个人意识。很少有“我”的意识,而更多的是“我们”的意识。有几个部落的语言根本没有“我”这个词。部落里的人用“我们”的语言。部落里没有“我”的概念,并不是因为他们的语言中没有“我”,而是因为他们的生活是那么的团体化。这产生了一些非常令人震惊的结果。

在新加坡附近有一个小岛,西方人曾入侵过那里。部落的首领来到岸边告诉入侵者,他的人民没有武器,但也不准备做奴隶。西方人坚持要把他们变成奴隶——这个部落拒绝战争,但是说他们知道怎么死亡。西方人简直无法相信,他们没想到会有人这么死。他们在岛上着陆,五百族人聚集在海岸上。西方人简直无法相信他们的眼睛:首先,首领倒下去死了。接着其它所有人也开始倒在地上死去——一个接一个——没有受到任何武器的攻击。开始,西方人以为他们只是因为害怕而倒下,但是当他们靠近时却发现所有的族人都已经死了。

如果“我们”的意识占主导地位,死亡也能传染。如果一个人死了,那么死亡将会传播。一些动物就是这样死亡。一只羊死了,死亡将会传播。羊并没有什么“我”的意识,只有“我们”。如果你看见羊在走,好像他们都聚在一起——只有一个生命在移动。如果一只羊死了,那么其它也想要死;内在的死亡的感觉开始传播。

所以当社会更觉知“我们”,更少“我”的意识,提尔塔将更能适用。一旦“我”的意识增强,对这种地方的使用将会遗失。

最后一件要了解的关于提尔塔的事是象征性行为的价值。例如,有人来找耶稣忏悔他的罪过。耶稣将他的手放在那个人的头上说:“去吧,你所有的罪过被宽恕了。”那么,耶稣怎么可能通过把手放在一个人的头上而宽恕他们呢?耶稣是谁,他能宽恕任何人的罪过吗?如果一个人犯了杀人罪,他能这样就被宽恕吗?在印度,据说不论犯了什么罪行,只要在恒河中洗个澡,你就能从你的罪孽中解脱。一个人犯了偷窃罪,欺骗了别人,杀死了某人——他在恒河中洗个澡就能从他的罪孽中解脱吗?

这里,你要明白两件事。罪行并不是那个真正的关键,而对它的记忆才是。并不是那个罪行,那个犯罪的行为,而只是对它的记忆牢牢抓住了你。如果你杀死了某人,那个记忆将像梦魇一样缠你一辈子。那些知道内在的人说,不论犯了杀人罪还是没有都只是一场戏的一部分,并不很重要。一个人不会死,也不会被杀死。但是,对罪行的记忆像一块石头一样押在你的胸口。一个行为实现后就消失在无限中了;你没必要受打扰。如果你犯了偷窃罪,那是无限通过你而偷的。如果你杀死了一个人,那是无限通过你杀的。你毫无必要地站在对那些行为的记忆中间,而那记忆对你来说是一种负担。

耶稣说:“忏悔吧,我将带走你所有的罪孽”——相信耶稣的人卸下了负担,被凈化了。实际上,耶稣没有帮你从罪孽中解脱,而是帮你从对罪孽的记忆中解脱。记忆才是那个真正的关键。耶稣只是消除了它。同样的,恒河没有洗脱罪行,但能帮你从对它们的记忆中解脱。如果一个人真正的相信恒河,并相信如果他在河中沐浴就能从所有的罪孽中解脱——如果他几千年来累积的无意识能增强这信任,而如果他身处的社会也能肯定他的坚定信念——那么他就真的能解脱。沐浴并不能让一个人洗脱罪行,因为罪行已经犯下了;偷已经偷了,人也已经杀了,没法取消这些罪行——但是当一个有这样信念的人从恒河中沐浴出来时,他对恒河凈化和力量的信任将会帮他从罪恶感中解脱出来,即使沐浴只是个象征性的行为。

耶稣能在地球上活多久?他能接见多少有罪的人?他们中有多少人会忏悔?时间非常短,如果耶稣不在了那该怎么办?印度教已经找到了一个永久的办法,将忏悔和一条河而不是和一个人联系起来。这条河继续接受忏悔并宽恕人们。这条河是无限的,它的河流是稳定和永久的——耶稣能活多久?他顶多只工作三年,从三十岁到三十三岁。在这三年里,有多少有罪的人会忏悔呢?有多少有罪的人能到他那里?他又能将手放在多少人头上?所以印度教的先知将这个工作交给一条河,而不是一个人。

如果一个人去一个提尔塔,他将毫无负担的自由的回来;他将从对自己罪行的记忆中解脱。是这记忆束缚他,而且变成了一种负担。那个跟着他的罪行的影子才是罪犯。有可能从中解脱,但是有个条件。这个最重要的条件就是,你要完全的信任——信任那个已经作用了几千年的信念。

有几个提尔塔是永恒的——克什米尔就是这样的一个提尔塔。地球上从没有过这样的时候,克什米尔—瓦拉纳西(Varansi)—不是提尔塔。它是人类最古老的朝圣地,所以它有更高的价值。那么多人在那里得到解脱,经历了和平与神圣,在那里那么多人的罪行被冲洗——持续了很久很久,于是一个人能在那里得到宽恕的信念越来越深入人心。简单的头脑坚信这个信念,如果有信任,这个圣地将有价值;否则它是没用的。没有你的合作,Tirha没法帮助你。而只有当朝圣地非常的古老,历史悠久时,你才会合作。

印度教说克什米尔不是地球的一部分,而是一个分离的地方;城市Shiva是分离的是不可摧毁的。许多城镇可以被建立,可以被摧毁,但克什米尔将会永存。佛祖去过克什米尔,所有的耆那教锡山卡(Tirthankaras)出生在克什米尔,商羯罗师(Shankaracharya)去过克什米尔,卡比儿去过克什米尔:克什米尔见过所有的锡山卡,神的化身和圣人,但他们都不在了。他们没有一个留下来,但是克什米尔留下来了。所有这些人的神圣,他们美好工作的益处,他们一生的所有成就,他们芳香的集合都被克什米尔吸收了,而且克什米尔接纳了他们生命之流。这使克什米尔与地球分离,至少是形而上学的(metaphysically)。

佛祖曾在这个城市的街上走过,卡比儿曾在这个城市的小巷里进行过宗教演讲。现在这些都只是一个故事,一个梦,但是克什米尔将所有的一切吸收并包容起来。如果一个人带着绝对的虔诚和信任进入这座城市,他能再次看见佛祖在城市的街道上行走,他能看见陶斯达思(Tulsidas)和卡比儿……如果你能这样进入克什米尔,那么它将不只是个普通的和孟买、伦敦一样的城市,它会有一种独特的精神层面。它的觉知是古老的,永久的。历史可以丢失,文明可以产生然后毁灭,可以来了又去,但是克什米尔内在的生命之流仍继续。

走在它的街道上,在它的河流恒河岸边沐浴,在克什米尔坐下静心,你也能变成它内在涌动的一部分。那种“我一个人就能完成一切”的想法是危险的。圣地能以各种方式帮助你。在寺庙和圣地能得到帮助;他们的安排就是为了提供帮助。

我已经告诉了你一些事情,给你解释提尔塔——但是这还不够。还有很多和这些地方相关的事却无法理解——但是他们的确发生了。这些事无法用头脑去理解,或是套用数学公式,但是他们的确发生了。

我将告诉你发生的两三件事……如果你单独坐在某处静心,你可能不太会觉知到可能围绕在你周围的几个灵魂。但是在提尔塔,这种体验将非常强烈。有时它是如此深刻,你将会更感觉到其它人的存在,而感觉不到自己。

例如,冈仁波齐(Kailash)是印度教也是西藏佛教的圣地。但是冈仁波齐是绝对荒凉的,没有房屋也没有人烟——没有朝拜者,也没有传教士……但是任何在冈仁波齐静心的人都会发现这里住满了人。你到达冈仁波齐的那一刻,如果你能进入静心,你会说这里有住着很多魂灵,而且是非常美好的灵魂。但如果你去那里却不能静心,那么冈仁波齐对你来说是个空城。

研究员们相信月球上没有居民。但是那些在冈仁波齐有过经验的人不会同意这种关于月球的说法是对的。航天员不会找到任何居住的痕迹,但并不能因为航天员没找到任何人就说没有人在那里。

耆那教的经文里有对神住在月球上的详细描述;但是自从航天员报告说月球上没有生命后,耆那圣者和耆那和尚就感到困惑了。他们所能说的就是航天员没有到达真正的月球;否则他们就要不得不承认他们的经文是错的。

最近,古杰拉特省(Gujarat)有个人告诉说,一个耆那和尚正在收集证据以证明航天员并没到达真正的月球。这是无法证明的;航天员的确到达了真正的月球,但问题是蓍那经文说神住在那里——他们的书上是这么写的。他们自己不明白,所以普通智慧的耆那和尚会说航天员没达到真正的月球,因为对他而言经文是不可能错的。还有一些耆那和尚声称航天员到达的只是月球附近的某个巨大的卫星,而不是月球本身。这一切都是荒唐的,是疯狂的;但是这疯狂背后是有原因的。月球上有生命,这是耆那的信念,已经持续了两万年之久,但是他们不知道那是什么样的生命。那生命形式就和在冈仁波齐或任何其它提尔塔的一样。

当你在克什米尔火车站下火车,你看见克什米尔的大体形式,用泥巴和石头建成的:任何游客都能去那里然后返回。但克什米尔的一种精神形式只有那些内省的人——那些能深入静心的人才能达到。对他们而言,克什米尔是不同的,是非常美好的,超乎想象的,尽管世俗里克什米尔比任何其它城市都脏,都更臭气熏天。但那只是看得见的克什米尔。有人会说,那另一个克什米尔,那个美丽的一个只存在于诗人的想象中——但是那个克什米尔就在那里。真正的克什米尔是静心者的一个伟大的接触场。一个通过静心到达的人,会到达精神的克什米尔:在它遥远的彼岸,他会遇到他想都不敢想的人。

我刚刚讲过,在冈仁波齐住着超自然的生命形式。大约有五百左右的佛教徒的“成就者”(siddhas)常停留在那里;五百个开悟的佛会一直留在冈仁波齐。如果他们中的一个要去完成一个使命,他会等到其它的佛来取代他的位置再走。但是至少有五百开悟的佛陀会一直停留在冈仁波齐,使冈仁波齐成为一个提尔塔。一个人只有到了这样一个提尔塔才能和脱离身体的灵魂会面,但是你无法和他们相会,除非有一个固定的物理地点;否则你在哪能遇到你看不见的脱离身体的灵魂呢?所以,在克什米尔你能坐下静心,并进入那个内在世界,和这样的魂灵交流。一个提尔塔是不能用头脑理解的,因为这和智力没有任何关系。真正的提尔塔就在物理地点附近某个地方隐藏着。

另一件重要的事是,当一个开悟的人离开他的肉体,他的慈悲驱使他留下一些物理记号以帮助跟随他的人,那些经历苦行,为了开悟付出了巨大努力却还没成功的人。应该为他们留下一些引导的暗示和象征性的记号,这样如果他们想和他联系就能做到。在这个世界里,尽管身体会消失,灵魂却不会,所以要建立一些程序来和脱离身体的灵魂建立联系。

提尔塔所做的工作就和今天的雷达是一样的:雷达能达到肉眼看不到的地方。雷达能探测到肉眼看不到的行星。现在通过提尔塔可以和那些已经离开我们、那些已经和我们分离的人建立联系。提尔塔是那些离开的人为还在路上的人建立的——为那些还没到达,为那些可能走弯路的人建立的。那些留下的人可能有时会想问些问题,想要知道些什么,这些很可能是继续前行绝对必须的东西,如果不知道这些他们可能就会走错路。他们不知道他们的未来,他们不知道前面的路;因此为了象他们这样有需要的寻道者,建立了特别的安排——如提尔塔,寺庙,咒语,神像等等。他们都是仪式,但是他们却是必要的程序。

如果一个原始人在晚上被带到你家里,你想要开灯,你起身走向最近的一盏灯,按下开关灯就亮了。这个原始人不会知道开关和灯之间有联机;他很可能会以为这是个魔术,他认为你起身后走到墙边按下开关只是个仪式。按第一个按钮点亮灯,按第二个按钮打开风扇,按第三个按钮则打开收音机。如果他不知道电,他就会觉得你在墙附近玩魔术,某种宗教的魔术。

但是假如有一天你不在家,停电了,而那个原始人走到墙边打开了开关……当他发现灯没亮,风扇没转,收音机也没开,他会以为他在仪式里犯了错误——他可能从椅子到墙壁走的步数不对,也可能他先迈出的脚不对,又或者可能你在按下开关时念了什么咒语。他无法理解,也不可能知道电是什么。

当和宗教联系起来时,同样的事发生了。我们所谓的宗教仪式是外围的,我们遵守的表面的行为。那些对内在设置一无所知的人也照样做。有时候,当有些事发生了,我们觉得也许仪式有帮助;其它时候,当什么也没发生,我们又会觉得早先的成功一定是偶然的,因为如果仪式是正确的,它应该有同样的结果。所以,任何我们所不了解的事从外表看起来都象仪式一样。即使是对高智商的人也是如此——因为智力,某种角度看来,是幼稚的,一个聪明人某种角度上说是稚嫩的,因为头脑不能将你带得很深入。

三百年前,当留声机被引入法国,当一个科学家声称它发明了留声机时,法国学术界开会审核他的声明。这个科学家开始通过放一张唱片来证明自己的声明,学术界的主席仔细地看了一会儿,接着立刻走上去掐住了发明者的脖子!他以为那个科学家用喉咙玩着什么把戏;要不然一个机器怎么能发出声音呢?他把他的脖子越掐越紧,可是那声音继续着!那个发明家绝没料到一个科学家会有这种举动。他害怕了,他问主席在干什么。发明家说这不是把戏,并叫主席和他一起走出了房间;留声机的声音还可以听得到。所有在场的其它科学家都反对起来,他们说这是骗局,这一定是魔鬼的杰作;要不然一个小圆盘怎么能说话呢?今天我们看到这些只会大笑,因为我们知道留声机是什么;否则我们的反应也会和他们一样。

如果有一天原子弹爆炸摧毁了整个文明,只剩下一台唱片机,一个土著族人碰巧得到了它……如果他打开那台唱片机,其它的土著人可能会杀了他,因为他没法解释一张唱片怎么会说话。即使是你也无法解释为什么一张唱片能“讲话”。

有趣的是所有的文明都生活在相信中。只有三四个人可能会知道唱片机是如何工作的;其它人只是相信它的功能。你按下开关,灯亮了;你每天都这么做,但你能解释它是如何发生的吗?只有少数几个人知道它工作的秘密;其它人只是利用了这些发现的好处。但是当那些秘密丢失的时候,那些只会使用他们的人将不知所措;他们会害怕有一天灯点不亮。

提尔塔和寺庙有他们自己科学,而那个科学对整个程序都有特别的规则。第二步跟在第一步后面,第三步跟在第二步后面;即使少了一步,结果都会不同。

还有一点你要知道的是,当一个文明高度发达,科学能被正确地理解时,仪式和方法都会简化,不再那么复杂。如果科技没能得到很好的发展,程序将保持复杂。例如,还有比按一下开关就能点亮灯更容易事吗?要不是有人发明了电能这么容易地点亮灯吗?我讲话的时候,我的声音就能被录下来,还有和这一样容易和简单的事吗?我们并不用做太多事情,但是你以为制造录音机真的那么容易吗?如果有人问我,讲话是如何被记录在这台磁带机上的,我会说,他只用讲话,他的声音就能被录下来。但是录音机是用了很长时间才制造出来的。现在程序被简化了,而且由于它被简化了,普通人就能使用这项技术。普通人手中只有最后的成果。

宗教也是这样。当马哈维亚创造一些宗教戒律时,他把他的生命都押上了。但是你很容易就了解了进化后的程序。它变得就和按按钮一样容易。但是这也是问题所在——创造者走了,只剩下你手中的按钮,你也许将无法解释如何启动这个程序或这个程序是如何运作的。

目前,美国和俄罗斯的科学家们非常热衷于研发感应方法来和太空里的航天员联络。宇宙飞船“luna”号就是因为无线通信系统故障而在太空里消失的,所以科学家们不敢再冒险过于依赖太空中的机器。如果无线通信没有了,航天员们就永远的消失了,我们将无法再和他们联系上。在太空里,他们也许想向我们报告一些发现,但是他们无法将信息传达给我们,所以必须找出另一个方法,这样即使机器坏了,想法还是能被传递。所以美国和俄罗斯的科学家们对研发心灵感应术非常感兴趣。

美国派遣了一个小队去搜集全世界所有和心灵感应相关的信息。

过了三四年以后,这个小队报告说心灵感应是可能的,但是那些能够使用心灵感应的人无法解释他们是如何做的。

报告中提到了美国的一个部落:那个部落的每个村子里都有一种特殊的小树,通过这种树这个部落的人能将消息从一个村子传到另一个村子。

例如,如果一个男人去了附近的村子买日常用品,假如他的妻子突然想起她忘记告诉他带件东西回来,她就会告诉那棵树来把信息传达给她的丈夫。晚上丈夫回家的时候,他就带了那样东西。这个小队的成员目睹了整个过程,他们非常迷惑不解。

当我们和某人通电话的时候,原始人一定感到很迷惑。我们并不会感到奇怪,因为我们了解这个系统。而当我们听收音机的时候,我们也不会觉得有什么惊奇的,因为我们知道它是什么。但当我们知道有人通过树来传递消息时我们的确感到震惊。那个小队的成员在那个部落呆了三四天并进行了他们自己的考察。他们和村里的人交谈;没人能解释信息是如何传递的,他们只是说,一直都是这么传递的。他们要保住那种树的生命—-他们有个移植树的分枝的仪式。他们的父亲和他们的祖先一直都是用这种树传递消息,但是他们不知道这是怎么成功的。那种树的主要能量被用来心灵感应,但是为什么要用那种树,心灵感应是如何运作的,那个部落的人们都不知道。心灵感应的钥匙随着发现它的人一起消失了。

佛教徒们决不会让原来那棵菩提树——那棵佛祖曾在下面开悟的树死去。

现在你会知道为什么的。当原来那棵树枯萎的时候,阿育王送了树的一枝到斯里兰卡。那根树枝长成了一棵树,现在就在那里。这棵树的一枝被带回了印度并种在了菩提伽耶(Bodhgaya)。那棵树的生命得到了延续。菩提伽耶的提尔塔正因为那棵树而有价值。

当佛祖开悟的时候,那棵树一定深深吸纳了佛祖觉知中的某些东西。佛祖经验了开悟,这是前所未有的非比寻常的一个事件。如果闪电击中一棵树,那棵树会着火,所以不难想象当觉知的闪电击中佛祖时,那棵树某种程度上也开悟了。

佛祖一定曾经给过一些秘密指示,不能让那棵树死去。他说:“不要朝拜我——朝拜那棵树就已经足够了。”那就是为什么他开悟后的五百年里,没有做他的神像。那棵菩提树成了偶像,被人们朝拜。那个时候佛教寺庙的图案只有那棵菩提树,中央有佛祖的光环,但是没有佛祖本人的像。那棵树对开悟也有它自身的经验,并收到了影响。那些知道的人会通过这棵树和佛祖交流。

所以并不是菩提伽耶(Bodhgaya)城而是那棵树有价值。佛祖开悟前在那棵树下行走生活了很长一段时间;他在树下的足迹被保留下来。当佛祖在静心中感到疲惫时,他会在这棵树下接连散步几个小时。佛祖和这棵树一起生活的时间比和任何其它人生活的时间都长。他和任何其它人类一起生活都不可能象和那棵树在一起时那么自然和单纯。他睡在树下,坐在树下,绕着树散步;他一定曾对树说过话。那棵树整个生命的能量都被佛祖充满了,渗透了,影响了。

当阿育王(Ashoka)派他的儿子摩哂陀(Mahendra)去斯里兰卡时,摩哂陀问:“我该带什么做礼物呢?”阿育王回答说,他们只有一样礼物,世界上没有比菩提树更好的礼物了,他可以将菩提树的一枝作为礼物。所以,那根菩提树的分枝被带到了斯里兰卡。世界上没有其它国王把一根树枝作为礼物。这样的东西可以作为礼物吗?但是整个斯里兰卡都受到了来自那根菩提树分枝的能量震撼的影响。

人们说是摩哂陀令斯里兰卡成为佛教的,但是他们错了。斯里兰卡的转变来源于那根菩提树的分枝;那根树枝将人们变成佛教的。佛祖传达了一个秘密信息,要将那根分枝送去斯里兰卡,但要等正确的时间,由正确的人送过去。当正确的人来了,那跟树枝就被送过去了。

摩哂陀和僧伽蜜多(Sanghamitra)是佛教徒出家人,他们生活在佛祖的时代。那根菩提树的树枝不可能由任何其它人送去斯里兰卡;只有一个和佛祖生活过的人,一个知道佛祖人,一个不会简单地把那树枝看成一棵树的树枝而把他看成活着的佛祖的人,才能被委于这个重任。一天,通过另一人,它将被再次带回印度。

这个历史背后的历史值得记住。这是个流传于世俗历史背后的秘密历史。这个真实的历史就是根源所在;而在表面则有网络般错综复杂的事情发生。印在报纸和书上的并不是真正的历史。

如果我们能将眼光集中在真实的历史上,我们将能明白所有这些事的秘密。

=====================================

原文有很多很妙的词汇,由于鄙人能力有限没能完全转达。例如:charge。所以,可以的话读英文原文绝对是更好的选择。—翻译者:tantra

=====================================

图文来自网络

图文来自网络

节选自《隐藏的神秘》奥修:

假使我们手中有一把钥匙。我们不可能直接从钥匙本身找到他的用途,也不可能从它本身想象出用他可能发现的宝藏。钥匙本身并没隐藏任何关于宝藏的信息:钥匙是封闭的。即使我们打破他,把他切成碎片,我们得到的只是他的金属材料,而得不到有关这把钥匙能开启的宝藏的任何信息。而每当这样的钥匙被保留了很长时间,它就变成了我们生活的负担。

生命中有许多这样的钥匙,即使在今天他们仍能开启宝库的大门,但不幸的是我们对宝藏,对那些可以被打开的锁全部都一无所知。我们对两者的无知,使得我们手中的钥匙根本算不上是一把钥匙。只有当它能打开一把锁时,它才能被称为钥匙。这把原本可以打开宝藏的钥匙由于至今没能发挥作用,于是它成了一个负担。不过即使如此,我们似乎仍不想丢弃它。

这把钥匙已在人类的潜意识里留下了一种持久的芳馨。也许四千年前,那钥匙的确打开过一些锁,并且发现了珍宝:我们潜意识里的这个记忆使我们承受着钥匙的负担直到今天。不论如何被劝说,那把钥匙都是没用的,我们仍然没有勇气抛弃它。在心里的某个角落,我们还保存着希望,或许有一天它能打开一把锁。

例如庙宇,地球上所有的教派都会建造宗庙,不管它是(MASJID)清真寺,教堂,还是GURUDWARA(犹太教堂)。现在,我们可以向各种其它的教派学习。但曾经,我们甚至不知道它们的存在,也就根本没办法向它们学习。宗庙并不是一些古怪的人奇思异想的结果,而是来自人类内在意识的深处。

人们可以住在偏远的森林里,深山里,山洞里,河流边——可是无论他住在哪里,总会建造类似宗庙的建筑,这来源于人类的意识。这不是盲目的模仿,不是模仿其它的宗庙。因此才会有各式各样的宗庙,而且他们早已存在。

一座庙和一个清真寺有很多不同,他们的布置摆设,设计都大相径庭,但人们内心的向往与虔诚是没分别的。世界各地的人民,尽管互不相识,却在意识里有着同样的潜在的种子。

另一件值得注意的事是,尽管几千年过去了,我们没有任何有关锁或隐藏宝藏的线索,可我们仍带着那把奇怪的钥匙,仿佛中了某些久远记忆的符咒一般。尽管遭受许多打击——各种劝服我们说那把钥匙没有用的理由,试图摧毁我们的信念、我们所谓的现代文明不接受它——但人们心里珍藏着这个记忆,并为之深深吸引。所以,我们应该记住,即使人们并不知道,在我们的意识里始终有个声音在回响,不断的告诉我们:有些锁曾经是打开的。

为什么这些会在我们的潜意识里呢?那是因为,我们都不是第一次来到这个世界。我们一次又一次的出生,我们一直存在着。过去我们曾经意识到的东西,现在变成无意识,掩埋在几千年的累积无意识里。如果在过去,我们曾经知道庙宇真正重要的秘密,并经历过内在心门的开启,那么在我们无意识深处的某个地方,这记忆仍然保留着。头脑会完全否定这记忆的存在,但头脑无法达到这保留记忆所在的深处。

所以,尽管有这么多的障碍,尽管看上去这般的毫无意义,它却保持着,并不可磨灭。它可能以新的形式呈现,但它仍然继续着。只有在我们生生死死的无尽旅途上知道无数次的事才会如此,尽管我们现在记不起来了。

除了有外在的用途——作为一种结束的途径——每一个这样的记忆也有更深更重要的目的。

整个宇宙中,只有人类有建造宗庙的需求。动物建窝,鸟建巢,但他们不造庙。当区分人类和动物时,一个主要的特征就是,人是建庙,而其它动物没有。为自己造一个栖身之所是理所当然的,每种动物都这么做,鸟兽如此,就连小昆虫也是,但建造一个神殿是人类独有的。

要不是人对神有很深的觉知,是不会建造庙宇的。即使这种觉知后来丢失了,庙宇却保留下来。而且可以肯定的是,如果没有深层的经历那神圣,也绝不会有庙宇。

只有当有客人将至时,你才会建客房迎接他。如果没什么客人,谁会浪费钱财建造房屋呢?但即使现在也许没有客人,但为客人建造的屋子却保留了下来。所以,建造庙宇或是神殿的想法一定是当神不再是想象,而是活生生的事实的时候产生的。在地球接纳神性的过程,使得在世界每个角落为神建造特别的居所成为必要。为了更好的迎接神,一定要有充分的准备。

也可以这样理解:在我们周围充斥着无线电波,但如果没有收音机将无法接收到。明天,也许会发生第三次世界大战,而假使所有的高科技都被摧毁了,只有一部收音机幸存,你绝不会抛弃它。尽管你知道,用它不能广播,也不能收听任何节目,也不可能找技师修理它,你还是不会丢弃它。

当你家中过了几代人,如果有人问起收音机的用途,活着的没有一个知道怎样回答。它们或许会说这是它们的父亲或祖先坚持要保留下来的,于是他们就继续这么去做。他们的祖先从来没有告诉他们它的作用,他们不知道它是做什么用的,所以收音机对他们而言是没用的。即使把它拆了,也无法知道。

拆开收音机也不可能知道曾几何时用它可以收听音乐和节目。收音机只是个接收站,接收其它地方发出的信号,但它的确可以接收电波,作为媒体将电波转化为声音广播给听众。同样的道理,宗庙以前也是一个接收工具。

虽然神无所不在,而满世界的人也到处都是,但只有在某种特定的情况下,我们的内在才能感受到神性,和它处于同一频率。所以宗庙作为接收中心帮助我们感受神的存在,神性和精神的提升。庙里所有的布置都是为达此目的而设置的。不同的人想出不同的方法,但异曲同工。不同的厂家生产出各具特色的收音机,大小形状各异,但只要最终目的一样,也就没有什么分别。

印度的寺庙大都照三四种模式的其中之一而建,其它都是这些的翻版。寺庙的顶部模仿的是天空,这是有其潜在目的的,如果我坐在露天念“AUM”,我的声音会消失,因为一个人的声音会被广阔的天空吸收。我将听不到响应,听不到我念诵的回音——所有我的祷告者的声音会消失在广袤的天空。

建造圆顶才能使我们的祷告得到回音。圆顶其实只是一个小型半圆天空。它的形状就好似天空在我们四周与大地相接,在这座蓬顶下所有的祷告和念诵都不会象在天空下那样消失。因为圆顶会将那些声音投射回来。顶越圆,声音就越容易反射,而且回音量也会相应增加。

随着时间的推移,甚至还发现有某种石头,它可以使回音大大增加。在AJANTA CAVES山洞有一个僧侣祷告堂,那里的石头和印度一种叫塔拨拉鼓的乐器产生回音的强度相同。如果使用与敲打塔拨拉鼓相同的力量敲打那些石头,他们会发出同样的的声音。用于建造圆顶的普通石头无法对很微弱的声音产生回音,于是那种特殊的石头被采纳了。

这样又是为了什么呢?目的就是当有人大声念“AUM”时,庙的圆顶使这声音回响,形成了念诵等声音的一个环。庙的圆顶设计最初也是为了产生回音并形成那个环。这种声音之环是难得的,如果在天空下念“AUM”,不会有环形成,而你也将无法经验那种喜悦。

当声音之环形成,你不再是神面前的一个卑微的乞求者,而是一个接收者——也就是说,你的祈祷得到的响应。随着那回音,神开始进入你。虽然回声是人的祷告产生的,但当回声产生时,它却有全新的速度,而当它被吸收时,其它潜能被释放出来。寺庙的圆顶就是用来形成通过念诵产生的声音环。如果一个人坐在绝对的平静与安宁中独自念诵,当声音之环形成时,思想就会停止。一方面环形成了,另一方面思想停止了。就和我常说的那样,一个能量环形成了,就和一个男人与一个女人发生性时产生的一样,而这样一个环形成时——那一点会走向超意识。

看着佛祖和马哈维亚(Mahavira)在Padmasan 或者 siddhasan的雕像,他们是另一种形成能量环的途径。当我们盘腿而坐,双手放在腿上,我们的身体开始像一个圆那样运作。那样身体的电流就不会流失,一个电流回路产生了。一旦电路形成,人就变得没有思想。如果我们用一个电子工程师的话来说,也可以说之所以我们的脑子里充满了嘈杂的思绪,是因为我们内在没有形成一个电流回路。而只要电路一形成,我们内在的能量将会平衡而且宁静。所以,借助寺庙的圆顶产生一个能量之环是一个伟大的过程,这也正是圆顶的目的和深刻意义所在。

我们在寺庙里见到的钟、锣也是为同样的目的而设。当你念诵“AUM”时,或许你很平静地念,但你的注意力却在别处,钟声会立刻用它的回声将你的注意力带回到声音之环。钟声就好象一块石头投入池塘引起的层层涟漪。

在西藏的庙里,不是用钟和锣,而是用一个多种金属制成的碗状容器,不断旋转碗中的一个木棍来达到同样的目的。木棍会在碗里旋转七次,然后会砰的一声撞在碗上,碗里产生的回声就像“MANI PADME HUM”完整的咒语。碗重复响着“MANI PADME HUM”,不只一次,而是七次。飞速地晃动碗中的木棍七次,然后敲一下碗,将木棍取出,你就会听见咒语的回声“MANI PADME HUM”七次。尽管声音会越来越弱,但的确有七次。

同样,在一个圆顶庙宇里,你自己念“MANI PADME HUM”,然后听,整个庙宇都会产生回声。过了一会儿,你和庙宇都不存在了——只剩下那能量之环。

我们要记住的是,声音是电的一种奇妙的组合。现在即使是科学也承认这一点。事实上,所有的东西都是电流。但印度圣者更进一步,他们认为电流是声音形成的,那根本的是声音,而非电流。那就是为什么他们称最高境地shabda-brahma——“声音是最终的真理”。

现在东方神秘家和现代科学家的观点基本达成一致,唯一不同在于声音和电流哪一个才是根本。科学家说电是根本,而圣者说是声音产生电。这意味着在不久的将来科学将探讨声音的绝对本质。

圣者的理解来源于圆顶庙宇里对声音的体验。当一个信徒发出强大的AUM的声音,几分钟之内他和庙宇都不复存在了,唯一存在的只有电流。这个结论不是在任何一个实验室里得到的——那些作出这种声明的人没有实验室,他们的寺庙是他们唯一的实验室。在那里,他们经验了以声音开始,到最后却只剩下电的过程。

为了经验这声音的转化,于是有了圆顶寺庙。

当西方人第一次看到印度寺庙,他们觉得很不卫生。他们认为那些庙没有足够的门窗。可庙只有一个门,而且非常小。其目的是为了保证声音之环的的形成不会收到阻碍。难怪那些西方人觉得庙又脏又暗,而新鲜空气无法进入。相比之下,他们自己的教堂清新,干凈,有很多大的门窗,新鲜空气很容易入内,保持教堂的卫生。

我早先告诉过你们,当一把钥匙的秘密被遗忘,各种各样的困难就来了。没有一个印度人可以说出寺庙里没有足够门窗的原因。所以当我们被问到时,会倾向于赞同我们的寺庙不清洁;没人能反驳说,在这些寺庙里住着最健康的人们,疾病进不来。那些经常祷告、拜神的人们常常是最健康的人,这不是巧合(in the true sense of the term)。

这是什么原因呢?渐渐的人们发现念诵”AUM”的声音有种特别的凈化作用。有的声音有凈化的效果,而有的则是污染。某些声音可以治疗疾病,而有些则导致疾病。整个声音的科学现在已经遗失了。

那些说声音是存在之根本的人道出了声音的本质。没有比绝对存在更伟大的体验,他们没有其它东西能比声音更深刻的表达他们自己。

所有的音乐,节奏及其各种变化都源于东方。这些都是对绝对存在的体验以声音形式的延伸。乐章,各种舞蹈源于寺庙,后来在各地演化成各种艺术。只有在寺庙里一个信徒才能体验到声音各种不同的效果——其变化至多,数不胜数。

就在四十年前,在Varanasi有个叫Vishuddhananda的隐士。他成百上千次的证实了,用特殊的声音可以杀死一个人。这个圣者(sadhu)常坐在一个圆顶庙里,用现代的观点看这个庙可以说是非常不卫生。有史以来第一次,在三个来自英国的医生面前开始了实验。医生们带了一只麻雀到寺庙,Vishuddhananda发出一种声音,那只麻雀扑腾了一会儿翅膀就死了。医生们给麻雀做了检查并证实了它的死亡。接着Vishuddhananda又发出了另一种声音,麻雀活过来了,而且又开始到处飞。于是第一次人们意识到声音能产生特殊的效应。

现在,西方有一些实验室,专门致力于声音与生命关系的研究。有两三个实验室已经得到了有重大意义的结论。两个实验室的科学家成功的验证了某种声音有助于哺乳期的母亲分泌乳汁。通过某种声音可以使正常需要六个月才开花的植物两个月内就开花。而如果在挤奶时放轻柔的音乐,奶牛会比平时多产一倍的奶。目前俄国所有的农场在挤奶时都采纳了这种最新方法。所有蔬菜水果的种植也都使用特殊声音的那天也为期不远了。实验室里也已经证实了这个方法,它的大规模使用只是一个时间问题。如果水果蔬菜和产奶都受声音的影响,什么能不受声音的影响呢?

疾病和健康与特别的声波相关,所以过去人们在寺庙的的清洁设置绝对和空气无关。他们不认为大量的空气能带来健康。要不然,很难想象经过五千年这么漫长的时间他们都没想到让他们的朝拜的地方通风。

印度隐士通常坐在没有光和空气进入的山洞里,或是坐在只有很小的门的寺庙里,那门小得必须要弯腰才能通过。有些庙你甚至得趴下才能进入,还有些庙只有念诵才能进(can enter only by chanting)。

尽管如此,这些信徒的健康并没受到不良影响。这是我们几千年来的经验。然而,在西方的影响下,我们第一次开始怀疑了,我们的寺庙门变大了,还安上了窗户。我们把寺庙现代化了。但是这么做也把他们变成了普通的房子。

声学和寺庙的建筑结构是密切相关的。

有对声音发出时角度的规定;也有对发声时站着还是坐着的规定,甚至有规定,某些声音必须躺着发,因为这种声音站着发有一种效果,坐时发又会有不同的效果。同时,还有明确的规定,哪些声音要一起发,哪些要单独发。因此有趣的是当吠陀(Vedic)的文学作品被翻译成西方语言时,会让人摸不着头脑。

西方语言更注重语言而不是声音。而吠陀的观点是,重视词发出的独特声音及该声音的组成,而不是他们书面或口头的意思。所以Sanskrit 语言是声学的,不是语言的。它的重点在于声音而不是词语。也正是因为这一点,几千年来珍贵的经文被认为是不应该写下来的,因为一旦被写出来,对声音的重视就会丢失。坚持经文以口述而非笔录的方式流传下去是因为在笔录时——经文就只会是些文字,那与声音相关的微妙干凈就会丢失而经文由此也变得毫无意义。

如果我们写下“Rama”这个词,那些读者会用不同的方法发音。有的人会把重音放在“r”上,其它人会放在“a”上,而还有些人就会放在“m”上,因人而异。所以一旦这个词被写下来,声音的效应就被摧毁了。现在要理解这些词的声音效应,就要做一个解碼练习以达到正确发音。因此,几千年来,有一条始终不变的是绝不将任何经文写下来,因为远古的先知不想让声音的秘密(arrangement)遗失。经文必须以口述的方式流传,所有经文也叫shrutis,意思是通过听来领会。

凡是以书的形式流传下来的从来不被当作经文。经文是科学的以声音为基础的。有的地方要轻柔的发音,有的地方则要大声。这些都很难以文字的形式表达。经文变成文字的那天也就是经文的重要的根本的最初的内在秘密遗失的一天。只能通过听来领会不再是必须的。你能读到经文——市场上就能买到。现在经文和声音无关了。

值得关注的是经文的重点从来就不在含义上,只是后来当我们把经文变成文字的时候,重点才转移到含义上。如果写下来的东西没有任何意义,那看上去就象疯话,所以写下的文字一定会被赋予含义。

吠陀的经文仍有一些部分无法破译出含义——而这些是真正核心的部分,因为他们是完全声音的,他们不传达任何意思。

例如,没人问西藏咒语“Aum mani padme hum”有什么含义,因为它是完全声音的。同样的,也没有任何关于“AUM”含义的问题提出,因为它有一种声音的作用,它能产生特殊的效果。当一个静心者反复念“Aum mani padme hum”,一次又一次,这个声音影响不同的能量中心(chakaras)并激活他们。问题不在于含义,重要的在于声音本身。所以古老的事实很值得我们的关注,那就是古老的经文从不以含义为重点,而是注重他们的使用——他们的目的,他们带来的好处。

有人问:真理是什么?佛祖答:可以使用的就是真理。真理的定义就是:能被使用的就是真理。科学也是这么定义真理的,但它的定义是现实的:可以在生活中使用并能被证实的是真理。

如果说氢气和氧气混合就产生水,我们不会管这句话正确与否;如果我们看见水是通过混合氢气和氧气而产生的,那句话就是真的,否则就是错的。这句话本身并没有实效,真正有效的是它的可用性。那样是否可以产生水,必须由实践来证明。目前科学采纳了宗教五千年前就已接受的真理的定义。宗教里,可用性可以鉴别真理。咒语“AUM”没有含义却有实用性,一座庙没有含义却有实用性。使用真理是一种窍门,所有的艺术(art)都有其本质的流,无法传授,但一定可以吸收。

我曾看过一个故事,在一千五百年前中国有个皇帝非常喜欢肉——以至于他总要亲眼目睹屠牛的过程。一个屠夫每天早晨在他面前屠牛,一直持续了十五年。一天皇上问:十五年来我从没见你磨过斧子,刀不会钝吗?屠夫回答说:不会,陛下,不会的。只有非专业的屠夫的刀刃才会钝,若他不知道该在那里下刀的话。屠夫必须知道骨头和关节的位置,才能一刀把它切成两半。这种切割技巧一代传一代。因此不但刀不会钝,经过每天一次新的切割后反而更锋利。皇帝让屠夫教他这门技术。

屠夫答道:这很难做到。这门技术我不是学来的,而是通过从小看父亲做而吸收的。没人教我,我是通过看父亲怎么做领悟的这个技巧。有时我会帮他拿斧子,有时我会收拾动物的肢体。这就是我怎么学这门手艺的。如果你也能这么做——站在我身旁,时而递给我斧子,再放回去,时而只是坐着看——那么也许你也能学会。但我没办法教会你。

科学可以传授,窍门只能靠领悟。

所有这些咒语都没有含义,但他们有实用价值。在孩子们很小的时候我们就让他们领悟这些咒语。他们常常开始学着使用寺庙,尽管他们甚至不知道他们学的是什么。他们学会进入寺庙的窍门,如何坐在那里,如何使用这块圣地(precincts)。只要有危急或困难,他们就会跑到寺庙去,得到平衡与宁静后回家。每天早晨他们会去寺庙,因为在那里他们得到了在任何其它地方得不到的东西。但所有这些没人教给他们,而是他们在很小的时候吸纳的。这不是教给他们的,而是他们自己领悟的。窍门是无法传授的。

寺庙里的声音效应,和寺庙本身都是为了一个实验而安排的。如果一个词的声音效果没被领悟,整个实验就是毫无意义的。举个例子,咒语向来都是只能由师傅传给弟子。其要点在于咒语由师傅念诵给徒弟听。也许你早就知道这个咒语,但仍要由师傅在你耳边念诵。

你会感到奇怪:“这有什么新鲜的?没有师傅我不也能做吗?谁都知道怎么重复一个咒语,可是师傅还是在我耳边小声的告诉我,就好象是个什么大秘密一样!”然而我们要知道的是,当一个师傅在徒弟耳边念诵时,他以一种独特的方式念,有某些音重读——这是其它人都不知道的。事实上,“Ram”有许多种不同的声音变化,各有不同的效果。

我们都知道圣人Valmiki的故事,不过这个故事已经丢失了它真正的要点,因而看上去很幼稚。据说Valmiki是个没文化的农民。他的师傅告诉他重复咒语“Rama,Rama”。但过了一会儿他忘记了,开始反着念:“Mara,Mara”——于是开悟了。

当揭开神秘的钥匙丢失时,各种麻烦就来了。事实是当念诵“Rama,Rama” 时,过了一会你会自动地开始念:“Mara,Mara”,于是产生了一个环。当很快的念“Rama,Rama”,便会变成念“Mara,Mara”,这时就有了正确的重音。然后奇迹发生了:你不存在了,在那一剎那自我消失了,咒语变得完整。那是真正经验的时刻——当思想停止,你的自我死了。

有趣的是,当这个过程圆满的完成后——你开始重复“Rama,Rama” ,很快变成重复“Mara,Mara”,即使你想说“Rama”都不行。你的整个存在将会重复“Mara,Mara”。那个时刻,你的自我死了——这是静心的第一步。当你的自我完全消失,你会突然发现“Mara,Mara”开始变成“Rama,Rama”,当“Rama,Rama”开始来自你的内在,你就可以不用做而体验Rama——但一定是在Rama来自内在以后。而在两次Rama之间,转变成Mara这一步也十分关键。

所以这个咒语有三部分,以“Rama”开始,在“Mara”中自我消失,然后咒语会演变成“Rama”。第二步“Mara”是整个过程的必要部分。除非途经这一步,最终的第三步“rama”的体验是不会发生的。如果你知道正确的发音方法,而且你能正确的念诵——如果你把重音放在“ra”上而不是“m”上,那么“Rama”可以变成“Mara”,当重音不在“M”上,它就象一个低谷,而“r”就象顶峰,最高点。在重复“Rama”时,轻读“m”,转变发生了,很快你会发现“M”变成顶峰,“r”变成谷底。于是你开始不知不觉地重复“Mara,mara”。

像海洋里的海浪,波峰后是波谷。和海浪一样,声音也有波浪,就如音乐里的渐强和渐弱(crescendo and diminuendo)。除非你知道正确的发生方式,否则你可以反复念咒语却毫无结果。

不管是谁写的关于Valmiki重复念“Mara,Mara”是因为他是没文化的农民,这么说是不对的。 Valmiki是一个没文化的农民,但这一次他却很聪明。他知道如果念诵“Rama”才能将其转化成“Mara”。只有经过这一中间的转变,“Rama”才会出现。这个“Rama”将不是你发出的,因为在第二步“Mara”,你已不存在了。那时谁在念呢?在第二步结尾来自你内在真正的“Rama”并不是你发出的,而是自然而然地发生了,与你无关。它是自动发生的,而不是你发出的。

Shrutis(听到的经文)的价值在于重音。只有知道声音科学的人才能将经文流传下去;经文也才会因此而有用。否则这些咒语和写在书里的一样——任何人都可以念诵——但窍门却没人知道。声音的秘密——它的升调,降调,无声的间歇——构成了整个诀窍。

过去的咒语是完整的,而寺庙则是体验它们的实验室。对寻道者而言这非常宝贵。在庙里体验到神的人总是比在寺庙外体验到的人多。尽管不论在庙里还是庙外神无所不在,但在庙内体验到神的人多于庙外的确是事实。像马哈维亚(Mahavira)一样在庙外找到神的人不得不找别的方法,比在寺庙里使用的艰难得多。Mahavira不得不花上几年的时间掌握许多不同的姿势,才能在内在形成能量环。他不想借助于寺庙,但他的选择是一个漫长的艰苦的过程,花了若干年的时间,只有马哈维亚这么意志坚定的人才能做到。

佛祖也是没有借助庙宇开悟的,但在马哈维亚和佛陀死后不久就不得不建筑寺庙,因为寺庙可以带给一个普通人马哈维亚或佛祖可能都给不了的东西。佛祖和马哈维亚倡导的常常是普通人难以达到的。今天,如果我们能完全理解声音环的科学,我们可以发明比寺庙更好的工具。目前已有这个方向的研究展开了。我们现在对电了解的很多,可以发明更好的工具。但是这种实验也很危险。不过如果能建立准确的科学设施,用科技也能提供寺庙所提供的帮助,因为过去寺庙里产生的能量环如今将要用其它方法产生。现在,你可以放一个小的仪器在口袋里,你甚至可以将产生内在之环的声音记录存储起来。该领域在美国已有一些研究在进行了。美国七八个科学家正在进行一项很有趣的研究,其目标是证明我们所有的快乐痛苦的体验不过是电流流经身体的某些中心而已。

例如,如果你的身体扎满针,身体的某些部位是不会感到疼的。你的身体有几个没有感觉的死穴。如果有人用针扎你后背的十几个穴,其中三四个是不会有感觉的。同样,也会有五到六个极其敏感的部位,即使很轻的刺激也会引起巨痛。

我们的头部就有很多敏感点。大脑里有上百万的细胞,每个都有特有的敏感度。当你说你感到快乐,电流经过某个细胞带给你快感。假设你坐在你爱人的身旁,握着她的手,你说你感到快乐。发生了什么呢?如果一个科学家描述这个现像,他会说,电流正经过你大脑的一个中心,是你对这个人过去的联想使你对她的在场感到高兴(past mental association)。但两三个月后你就不会再有那种快感了,因为你使用那个中心太频繁了,电流频繁流经那里,那里的细胞变得迟钝了。

又如,你用针反复地扎脚的某个部位,痛感会越来越小。明天会比今天少,后天会更少。如果你持续扎脚的那个部位,在那个点会产生一个结,那里变得不敏感,你根本不会感到任何疼痛。那些弹奏锡塔尔琴的人在手指培养这种不敏感肌肤,那么不论怎么拨琴都行了,他们的手指不会感到疼。所以如果你发觉你的爱三四个月后没有了,或减少了,这并不表示爱是脆弱的,只说明你内在的那个带给你快乐的点由于频繁使用变得不敏感了。如果她离开三四个月回来,你又会感到高兴。

科学家们对老鼠做的实验很有启示。他们打开一只老鼠的大脑并保留了一个打开的“窗口”,以便观察当一个老鼠性交时会发生什么。当老鼠射精时,电流经过的点被记录下来。然后,将那个点与电极相连,关上那个“窗口”,电极的另一端连接一个可以释放定量电流的仪器。有一个开关,每次按下开关都会有电流释放出来——和老鼠射精时产生的电流强度一样。

他们教老鼠使用那个按钮,每次按下按钮仪器就会释放所需的电流,电流通过电线刺激大脑的那个点,可以使老鼠得到和性交时一样的快感。当那只老鼠按下按钮时就非常兴奋,它太兴奋了于是一次又一次的按。你会吃惊的发现在接下来的二十四小时里。那只老鼠除了按按钮什么都没做。它只是不断的按——每小时六千次。它不想吃喝睡,只是一直的按,直到崩溃,筋疲力尽。做这个实验的科学家说,那只老鼠实在太享受性交的快乐了,甚至比真正性交时还快乐,尽管它只是通过在它大脑里释放的电流体验快乐,并没有真正性交。科学家认为很快这种快感对老鼠就会失去魅力,变得平常。

现在我们可以将人的大脑和电极相连,以达到在准确的位置接收适量的电流,那么将不再有人想性交——因为那样只会消耗能量且一无所获。他可以在他的口袋里放一个用电池驱动的装置,他可以随心所欲的激活性中心,享受和性交时一样的快感。不过这也有其危险性。

一旦能准确定位大脑里不同的中心,如怀疑、生气等,那些中心就可以通过手术移除。与叛逆相关的中心也被分离,人类就会变得温顺。政府会滥用这项科学成果。

科学家并不知道这一点。但借助科学仪器我们可以建造出和在寺庙里一样的环境。用科学仪器可以更容易地达到在寺庙里用声音花数小时,数月,数年才能达到的境界。因此我说寺庙时建立在非常科学的基础上的,通过使用声音这个媒介,快乐、和平、爱和狂喜产生了。当这些感觉来临时,你对生活的整个态度转变了。

另一方面,科学家正在做的事可能充满了危险。其中最主要的就是,科学所做的一切都会变成技术的(technological机械了),觉知并没参与其中。也许用电子仪器可以产生和在寺庙里一样的状态,但不可能有真正觉知的转变。高层次的觉知的转变是不会以那种方式发生的。一个人通过按下按钮得到的东西绝不会带来本质的转变。

所以,我看不出这种仪器能替代寺庙的丝毫可能性。

你也许会怀疑在如今不同已往的时代,寺庙是否还有用。是的,这是有可能的,但今天寺庙里的普通传道士无法解释过去寺庙里发生了什么和怎么发生的。他仍然有那把钥匙,但他不知道隐藏在其后的秘密。寺庙的科学和哲理(philosophy)今天仍然有用。而且我们现在可以建造更好的寺庙,因为我们有了更好的建筑材料。我们可以建筑一个完整的声音体系,它能使声音放大一千倍,而墙则敏感到你念”AUM”一次就能产生几千个回声。

现今我们有了更好的仪器,但我们需要知道打开我们存在秘密的钥匙。过去,一个庙至少要有一个门,但现在我们可以建没有门的寺庙。过去大多建造寺庙的人都住在用牛粪和泥巴造的茅舍里,他们尽到了他们能力范围内最大的努力,而他们做的一切是伟大的。如今,我们有完美的技术,但我们没能从中获益。

到目前为止我们谈论了寺庙带给入寺的人的好处。但寺庙还有其外在的重要作用。我们已经谈了一个信徒进入寺庙后如何进入深层静心,如何祈祷。其实即使是经过寺庙的人也会受益,不过现在这种情况不会发生了。今天即使进入寺庙的人出来时都一无所获。过去寺庙甚至能帮助一个恰好经过的人,因为在寺庙里的人的确在做些什么。几百个信徒在庙里发出特别的声音振动,使得整个寺庙的空气都收到影响。不仅庙里有振动,庙外也有,并将微波向外扩展。整个周围活了,因为寺庙本身是活的。

这就是一个活的寺庙的意义所在。一个活佛有着同样的意义,他们甚至影响到不是专门来有所求的人。当一个人随意路过,但突然感到周围的氛围变化了,不一样了,尽管他可能根本不知道附近有寺庙,这个时候才能说这个寺庙是活的。

假设在一个漆黑的夜晚,你走在路上,当你经过一座寺庙时突然感到内在有所改变……,也许你正打算做坏事,可突然你的想法变了,或许你正打算杀死某人,可是突然你觉得充满了同情,而这一切只有当整个寺庙都受到影响(is charged,是活的)时才会发生。寺庙的每块砖石,每扇门都要振动,整个寺庙才会随着声音振动。

有一种独特的方式用来敲响挂在庙前的钟:无论谁进庙,敲响钟。他要以全然的觉知来敲,而不是昏沉不清醒的。当你敲响一个寺庙的钟——不是半梦半醒而是警觉地,那会使你连续的思想有一个中断,像是截断了你思想的链,你会觉知到一种不同的氛围。钟声和“AUM”的声音类似,事实上他们是有内在联系的。钟声一整天都在影响着寺庙,而“AUM”也用它的振动影响着寺庙。

许多其它类似的东西也在寺庙里得到使用,他们有他们内在的联系。它可能是陶制的酥油灯,焚香(burning of incense),檀香膏(sandalwood paste) ,或花,或其它香气——这一切都是相互关联的。这并不是某个神偏爱某种香的问题,而是寺庙和谐的问题。哪种声音,哪种芳香能与寺庙保持和谐是通过实践决定的。一种花香和一种声音和谐的混合被采纳,其它的芳香被禁止。

在清真寺,只能用Lobhan, 安息香油(benzoin oil)木馏油(creosote)来熏香,在寺庙里则用dhoop 和 agarbatti。这一切都和声音有关。

发“Allah”的声音,和Lobhan的芳香有内在的和谐。这些关联或联系都是通过内在对终极的寻求发现的,他们并不是凭空想出来的。我来告诉你这整个过程。你可以坐在一个没有点Lobhan的房间里念诵“Allah”——不是“Allah”而是“Allahooh”,重音放在“hoo”上,你会渐渐发现“Allah”消失了,你自然而然地只重复“hoo”。当这个发生时,突然你会发现整个房间弥漫着Lobhan的香味。Lobhan被发现和人体内散发出的东西很相似。因此清真寺里点Lobhan是为了帮助人们重复“hoo”,所以这个过程是双向的:从人体内散发出芳香要一定的时间,但在清真寺里可以一开始从外部提供这种芳香。但是“AUM”的声音绝不会带来Lobhan的芳香。它击打身体的另一个不会产生芳香的中心。

我们体内有不同的芳香区域,这些与我们的思想与情感相关。这就是耆那教徒坚信马哈维亚的身体绝不会散发不好的气味的原因,他的身体有一种芳香,这种芳香可以用来辨认一个Tirthankara。在马哈维亚的时代,另外有八个人声称是Tirthankara,但他们并没散发出这种香味。他们都不比Mahavira见识少,他们都是得道高人(spiritual stature),但他们不是那种能散发这种芳香的修行方式的实践者,因此他们的声明被否认了。

佛陀也绝不在马哈维亚之下,他的成道,觉知都和马哈维亚一样,但因为他使用的方法和马哈维亚不同,他的身体不会发出那种芳香。

Parshwanath也能散发出这种芳香,他是一个在马哈维亚之前很久就已过逝的Tirthankara。与他同时代的活下来的人证实了他和马哈维亚发出的香味是一样的。一种咒语的最终结果就是这么独特。而那个咒语的最终结果就是那种独特的芳香。

这是以过去的记忆为基础的辨别Tirthankara的方法,所以尽管马哈维亚从没宣布自己是Tirthankara,他早已被公认是了。Makhkhali Goshal,也自称成道了,但却无法证明。你一定想知道芳香是怎么用来做判断标准的。这个辨别测试一定要深入无误的——光靠说是不行的。那个人整个身体要散发特别的芳香,这暗示他的内在已经开花,咒语的顶点,那个Tirthankara诞生的点已经达到。Makhkhali Goshal,Ajitkesh Kambal Sanjay Vilethiputra都是声称得道的人(claimants),都非常有学识,是和马哈维亚一样的高人(equal caliber)——他们有成千的认为他们的老师是Tirthankara的追随者——但是他们被遗忘了。然而,马哈维亚在这一点上保持绝对的沉默,从没做过任何声明。但是最后的决定是只有身体发出那种独特香味的人才是Tirthankara。

每个咒语产生它自己的芳香,那些使用咒语“AUM”的人都知道某一种香味。同样的,每种咒语产生一种独特的内在之光。庙里应该有多少光就是依据内在的光决定的——要不多也不少。那些在庙里坐在耀眼的强光下的人实在物质的惊人。那根本没必要,因为和内在天空的光一样就够了——那是一种非常柔和不刺激的光。所以一盏酥油灯被采纳,因为它一点也不刺眼。

由于我们从没试过用光静心,于是可能很不容易区分煤油灯和酥油灯的光。点一盏煤油灯,凝视灯火一小时:你的眼睛会开始感到灼热,并慢慢感到疲劳和疼痛。然后再点一盏酥油灯,凝视灯火一小时:你的眼睛会感到凉爽和舒适。上千人内在的体验揭示了这个秘密,并找到了相似的东西作为外在的辅助方法。当然,不可能找到一盏灯的灯光和内在之光一样,但至少找到了最接近的。当你念诵某个咒语,体内发出的芳香在外在时找不到的,所以我们不得不满足于与其最接近的替代物。檀香膏(Sandawood Paste)在所有的寺庙受到欢迎。脑门上点檀香膏的地方在瑜珈里叫第三眼能量中心(agyna chakra)。念诵某个咒语,内在会产生檀香的气味,但这香味的来源是第三眼能量中心。每当对第三只眼的经验更加深入,就会有檀香的气味释放出来,因此檀香的气味已成为该种体验的标志,也正因为如此我们才将檀香膏点在脑门上。当第三眼能量中心散发出香气,我们会感到一种清凉,就好象在第三只眼上放了一块冰。清凉和舒爽是有分别的——就和煤油灯与酥油灯有分别一样。

冰是凉的,但它既不温和也不舒爽。冰的清凉感只持续很短的时间,紧接着是热感。冰当然是凉的,但它既不温和也不舒爽。它最终给人的感觉一定是热,而且比开始更热。然而檀香膏是温和的,不冰冷的。它只是舒爽。凉爽有一种深度。如果把冰放在第三眼能量中心上,它只会令表面清凉,如果檀香膏被涂于第三眼能量中心,你会感到凉爽的感觉渗透皮肤进入更深层。那凉爽会一直穿透到第三只眼的位置。

那些体验过第三眼能量中心运作的人感觉到它温和的效果并想找类似的东西,于是找到了檀香膏。它有和内在发出的芳香一样的香味。

所有这些外在的辅助只是相似物。但当在一个寺庙里有了这些东西,寺庙便有了神。因而有条规定,凡进入寺庙的人必须沐浴。冲一个冷水澡可以打断一个人机械的思绪。没人被允许入庙,如果他没敲钟。穿旧或脏衣服的人不准入寺,事实上入寺必须穿丝绸的衣服,因为丝绸有助于产生身体电流并保持它,所以丝制衣服总能保持光鲜,不论你怎么穿。

所有这些安排,细节的注意使得寺庙活了,于是任何人甚至过路人都会受寺庙磁场的影响。

据说在马哈维亚周围一定范围内——不论他在哪——不可能发生任何暴力。是他的场使得暴力不可能。他就象一个行走的庙,在他的影响范围内任何正在发生的事都会突然改变。

Teilhard de Chardin造了一个新词,noosphere,替代了atmosphere.Atmosphere (氛围)意味着外围的环境。Noosphere意味着精神的或心理的状态,在这个范围内,某一类事情根本不可能发生。

以前,学校由圣人管理。学校周围的氛围是纯洁的,神圣不可侵犯的。如果学生中发生任何错事,圣人会惩罚他自己,而不是学生们,因为这意味着这个场已经失去了它重要的质量——因此不能责备学生们。责备他们是没有用的;一些不幸的事件发生只意味着场已经失去了它的神圣。因此师傅会忏悔,迅速凈化自身。

但这个理念被甘地误解了。自身的凈化不是一种责备他人的方式,它不是为了给他人施加压力。这种作法不是通过折磨一个人、加速他的死亡去改变别人的良知。甘地并不知道。圣人凈化自己不是为了改变他人,而是为重建“场”或者说是凈化周围。如果思维模式变了,如果精神领域改变了,那么在这个范围里的人也会改变。如果每个人周围的环境和磁场被改变了,那无疑他的良知也会改变。

像马哈维亚这样的人就像行走的寺庙。这样的人不会永久的留在一个地方。所以我们需要别的,更稳定的,能成为一个城市生活中心的东西——而它周围的人们的生活将继续被转变。我们需要一个地方,一座寺院,在那里我们可以每天给予并得到回报。也许我们根本不知道发生了什么,事情自然而然的发生了。任何路过寺庙的人都获得了无价之宝。在寺庙周围建立起了一个巨大的磁场,就像铁在磁石的磁场中受到吸引一样,途经寺庙的人会被它的能量吸引并影响。一个寺庙的场就是这样的。

据说摩西进山看见那有一团圣火在燃烧。整个灌木丛都在燃烧,但中间却是盛开的花朵和碧绿的叶子。摩西是来寻找上帝的,他马上停下来走向灌木,突然他听到一个声音从那里传来:“你这个愚蠢的人!进入这个灌木前,在几步外脱下你的鞋!”由于灌木丛下并没有分界线——所以摩西继续往前走,想找到那条界线好脱下他的鞋。当他经过一个点时,他不再是摩西了,他的内在转变了。就在界限外他留下了他的鞋,进入了那个场并祈求宽恕他对圣地的亵渎。

寺庙周围有一个场,非常的有震撼力(Vibrant),这个场对整个村子都有好处。这不是虚构的,事实上的确得到了这样的结果。几千年来,印度村庄特意的单纯,圣洁更要归功于寺庙的场而不是村子自身。不论村里多穷,在村里建一座寺庙是绝对必需的。没有寺庙所有的事看起来都是混乱的,没有节奏的。

几千年来,村落有一种神圣,而这种神圣有它的伟大的看不见的源头。摧毁东方文化的最可怕的事莫过于摧毁寺庙的场。当寺庙的震撼被摧毁,整个东方文化也就瓦解了。这就是为什么今天人们开始怀疑寺庙的价值。那些上过学或大学,只学过语言和逻辑的人——那些只开发了智力而心灵却封闭的人——从未体验过寺庙的生活。于是寺庙渐渐失去了它的意义。只有当寺庙再度复活,印度才可能是印度。印度的魔力在它的寺庙里,印度从寺庙获得了一切。过去一个人的生命中的所有事都因寺庙而存在。如果他病了,他去寺庙,如果他不快乐,他跑去寺庙,即使他高兴他也跑到寺庙去感恩。如果家里发生了好事,他会带水果和鲜花去寺庙,如果有困难,他会去寺庙祈祷。对他而言,寺庙就是全部,就是一切。他所有的希望,期望和野心都围绕着寺庙。不论他多穷,他都会用金银珠宝装点寺庙。

今天我们认为给寺庙的奢华简直是疯狂。当有人快要饿死的时候竟然还新建庙宇,这太愚蠢了!停下吧!建立医院和学校,把寺庙开放给难民用,让寺庙得到使用。因为我们忘记了寺庙的真正用途,于是它们变得无用了。我们想,“为什么当人们要饿死时,金银珠宝却放在寺庙里?”但是值得记起的是,正是这样饥饿的人们把金子,钻石献给寺庙,凡是它们觉得最宝贵的东西,他们就献给寺庙。因为他们所知道的所有生命中最有价值的东西都是从寺庙里学来的。没有什么能表达他们的感激,所以他们愿献出一切所有。一切事情都是有原因的,因为一件事不可能毫无理由的持续几千年。寺庙的影响,这个无形的果实持续被接收。靠近一座寺庙是受益非浅的。

人们经常遗忘,凡是对我们很重要的我们都忘了,凡是琐碎平常的我们一直记着,而且是一天二十四小时。我们要努力才能记住神,可我们的欲望和情感不需要去记,它们一直都在那。下山容易,上山难。

所以寺庙建在村子中央,那样一天里想去多少次都可以,这使得追寻继续下去。我们很少有人自然的记得我们在寻求什么,我们大多数只是亲眼看见什么时才受到启发。还没有飞机的时候,我们绝不会想乘飞机。是的,像怀特兄弟这样的人会梦想飞翔,因为它们发明了飞机。但普通人除非看见飞机,否则不会有这种梦想。

所以当我们可以看见在寺庙里人性化的神时,神就会常出现在我们头脑中。对那些无法看见隐现的神的人,尤其如此。对那些能看见的人,是不需要庙的。不过从另一方面,这些人对寺庙非常不利,因为他们说寺庙没有用,应该抛弃。

我自己过去就说庙是没有用的,拆了它们吧。但渐渐的我开始意识到如果寺庙被摧毁了,那些无法看见隐现的神的人如何哪怕只是想到神呢?从那个角度看,有时的确会有困难。如果一个像马哈维亚的人,一个从不需要寺庙的人,从他那个层次的觉知来讲,他可能会想将寺庙除去。但如果他想到你的需要,他就不会这么说了。

寺庙仍然是我们每天二十四小时的精神力量的来源。你要记住生活中除了你的店,房子,妻子和财富还有另一道门……那是一个与市场和欲望都无关的领域。它即不能带给你名利,也不能满足你的欲望,寺庙不断的提醒你这一点。生活中有时你会厌倦市场,厌倦家庭:这些时候你能在寺庙里找到和谐。

如果寺庙被摧毁了,那么将没有其它选择。如果你厌倦了家里的食物,你可以去饭店或酒店。如果你厌倦了市场,那你去哪里呢?寺庙提供了另一个空间,远离尘世的给予和索取。所以那些把寺庙建得象市场的人已经破坏了寺庙。寺庙不是讨价还价的地方,那是一个放松和休息的地方,那里对尘世的活动感到疲惫不堪的你可以找到和平与缓解。进入寺庙是无条件的,寺庙按你本来的样子接受你。就有这样一个地方,简简单单的接受你本来的样子。很多次你已对你现在的生活方式感到厌倦。这些时候你也许会觉得祈祷的门开启了。只要这门开启一次,那它就会一次又一次的打开,甚至在你的店里,家里。无论何时你想祈祷,那扇门应该随时在你容易找到的地方——因为可以被称为真正伟大的时刻很少到来。没有必要去朝圣,或去找马哈维亚或佛祖。这种时刻实在是太短暂了。应该在你附近有个地方你能很容易进入。

儿时的记忆非常重要。科学家们说一个小孩在七岁时就已经学会了所有基础东西;他的知识大厦建立在那个基础之上。很少增加新的东西,但增添少数基本的东西。如果我们在小孩七岁时还不能在他头脑中建立一种与寺庙的联系,那么后来再想这么做将变得困难,甚至不可能。将会要付出大量的努力,但记忆仍将是表面的肤浅的。

这就是为什么我们希望孩子一出世的第一记忆就是寺庙。他被安排在寺庙的附近长大,渐渐地知道寺庙并在他的生活里吸收它。寺庙将成为他存在的不可缺少的一部分,当他进入尘世生活,寺庙在他心理将有它的位置,因为它将在他的一生混乱的活动中提供一个避难所。所以我们想让孩子一出世寺庙能在他心里有一席之地;以后再想如此就难了……

那些住在寺庙附近的人头脑里有寺庙留下的印象。它深入它们的觉知,它不再是思想的一部分而是他们存在的一部分。所以全世界的寺庙尽管形状各异,但寺庙是不可或缺的。

当今这个世界,寺庙不再被认为是不可缺少的了;其它的东西替代了它——学校,医院和图书馆。但是他们是非常物质化的,和物质以外的东西没有联系。而我们需要的是超越这些物质的东西。当我们早上起床,我们要能听见寺庙的钟声,当我们晚上入睡,我们应能听见寺庙的圣歌。

马哈维亚活着时发生过这样一件事……一个贼躺在病榻上,命不久矣,他的儿子问题有什么临终忠告能帮助他行窃。那个贼说:“不要和一个叫马哈维亚的人扯上任何关系。如果你知道他在你的村子里,跑到另一个村子去。如果他正走在和你同一条路上,躲到旁边的街上去。如果你无意间在某处听到他讲话,不要听他的!”

当儿子问他为什么这么怕马哈维亚时,他父亲让他不要争了:“就听我的话,如果你靠近那个人,我们的生意就会有危险,家里的人就会饿死。”接下来发生的事很有趣。小偷的儿子总是躲避马哈维亚,但有一天他犯了一个错误。马哈维亚正静静地坐在一个芒果林里,而对此一无所知的小偷的儿子碰巧路过那里。突然马哈维亚开始讲话了。这个贼听了一半就堵上耳朵跑了。但他已经听到了半句,这给他带来不少麻烦。他被警察追捕——整个国家的警察都在为他的偷窃追捕他——过了几个星期他终于被捕了。

盗窃是他家传的,所以他谙于此道。他非常聪明,从不留下任何犯罪证据。众所周知他是个贼,并进行过多次偷窃,人人皆知,但就是没有证据。所以别无他法,除非让他坦白。他被灌醉了,醉得他两三天都不清醒。当他再次睁开眼,他还是半醉半醒的。他说自己周围全是美女,并问自己在哪。他被告知他已经死了,并准备送他去天堂或地狱。有人告诉他人们正等他清醒过来以便坦白他所犯下的罪行,如果他这么做了,他就会被带上天堂,否则就会下地狱,如果他讲真话,他就会得救。

他觉得自己该说出真相了,不能错过上天堂的机会;既然他都已经死了,还有什么好怕的。但就在这时,他记起他听到马哈维亚说的半句话。马哈维亚讲过关于神与鬼,他也说过yamadoots。他能带人们超越死亡。这个贼听马哈维亚说过yamadoots的脚趾是倒着长的。他睁开眼看见站在他周围的人的脚趾都是正常的,于是他警觉起来。他现在明白没有必要坦白了。他识破了这个把戏。于是他说,他什么罪也没犯过又能坦白些什么呢?如果他们想带他去地狱就去好了。然而由于他没有坦白任何罪行,他们怎么能带他去地狱呢?于是他们只能让他走。

他跑去找马哈维亚,跪在他的脚下,求他说完救了他的那句话。如果马哈维亚半句话就能救他的命,那整句话定能有更大的好处。他说他完全臣服于马哈维亚,将来他一定会被抓住并吊死,但如果他听了剩下这半句,他仍会得救。因此马哈维亚常说即使听到一个开悟的人的半句话,有一天也会有用的。

同样的道理,一个路过寺庙的人,或无意经过的人,听到寺庙传出的声音的振动或闻到那里的芳香……即使这些也会对他有所帮助。

图文来自网络,由谷歌翻译。

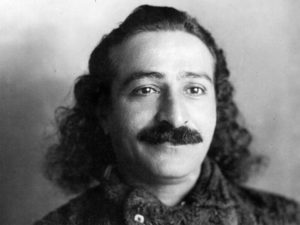

1960年代毒品文化在西方很时髦的时候,美赫巴巴第一个出来告诉世人:“毒品对人造成身体上、精神上和灵性上的危害”,并且说:“如果毒品能够让人证悟上帝,那么上帝就不配做上帝!”

巴巴还派自己的美国门徒,哈佛大学的博士Allan Cohen, Robert Dreyfus and Rick Chapman等去美国各地演讲,告诉人们毒品的害处。当时的毒品“古鲁”,哈佛大学教授Richard Alpert(Ram Dass)等都跟巴巴有过通信,且很尊重巴巴。由于巴巴丝毫不去迎合人性的弱点,他也因此失去了一些西方的潜在跟随者。

美赫巴巴

In an age when individual liberty is prized above all achievements, the fast-increasing number of drug addicts forms an appalling chain of self-sought bondage! Even as these drugs hold out an invitation to a fleeting sense of ecstasy, freedom or escape, they enslave the individual in greater binding. LSD, a highly potent “mind-changing” drug differing from the opium derivatives and being used in the research of mental science, is said to “expand consciousness and alter one’s personality for the better”. In America it has become tragically popular among the young, used indiscriminately by any and many. They must be persuaded to desist from taking drugs, for they are harmful ― physically, mentally and spiritually.

在一个个人自由高于所有成就的时代,快速增加的吸毒成瘾者形成了一个令人震惊的自我追求束缚链! 即使这些药物提供了一种短暂的狂喜,自由或逃避,它们也会使个人受到更大的约束。 LSD是一种高效的“改变思维”的药物,与鸦片衍生物不同,被用于心理学的研究,被称为“扩大意识,改变一个人的个性为更好”。 在美国,它已经在年轻人中变得非常受欢迎,被许多人不分青红皂白地使用。 必须说服他们停止服用毒品,因为它在身体上,精神上和灵性上都是有害的。

All so-called spiritual experiences generated by taking “mind-changing” drugs such as LSD, mescaline and psilocybin are superficial and add enormously to one’s addiction to the deceptions of illusion which is but the shadow of Reality.

通过服用LSD,mescaline和psilocybin等“改变思维”的药物所产生的所有的所谓的精神体验都是肤浅的,并且极大地增加了人们对幻觉欺骗的依赖,这种幻觉只是现实的阴影。

No drug, whatever its great promise, can help one to attain the spiritual goal. There is no short-cut to the goal except through the grace of the Perfect Master*, and drugs, LSD more than others, give only a semblance of “spiritual experience,” a glimpse of a false Reality. [*The Perfect Master is the God-realized being who has completed the cycle of evolution and involution through which consciousness is developed, matured and perfected, and who subsequently elects to return to active participation in creation in order to help other souls perfect consciousness.]

没有任何药物-无论它有再大的许诺,可以帮助人们实现精神目标。 除了通过完美大师*的恩典之外,没有捷径,而毒品,LSD只给出了一种“精神体验”的表象,一瞥虚假的现实。 [*完美的大师是上帝现实的存在,他完成了进化和内化的循环,通过这种循环,意识得以发展,成熟和完善,并随后选择回归,积极参与创造,以帮助其他灵魂完善意识。]

The experience of a semblance of freedom that these drugs may temporarily give to one is in actuality a millstone around the aspirant’s neck in his efforts towards emancipation from the rounds of birth and death.

这些药物可能暂时给予一个人自由的体验,但实际上它是解脱生死轮回努力中,围绕着求道者脖子的磨石。

The experience is as far removed from Reality as is a mirage from water. No matter how much one pursues the mirage one will never reach water and the search for God through drugs must end in disillusionment. One who knows the Way, who is the Way, cannot approve the continued pursuance of a method that not only must prove fruitless but leads away from the Path that leads to Reality.

这种体验与现实相去甚远,因为海上的海市蜃楼也是如此。 无论一个人怎样追求海市蜃楼,人们永远不会到达,通过毒品寻求上帝必须以幻灭为终结。 知道道的人,即是道本身,不会同意追求这种方法,这种方法不仅必须被证明无效,而且会导致远离现实的道路。

Experiences gained through LSD are, in some cases, experiences of the shadows of the subtle (emotion, energy) plane in the gross (physical) world. These experiences have nothing at all to do with spiritual advancement.

在某些情况下,通过LSD获得的经验是在浊世界中精层面的阴影的体验。 这些经历与精神进步毫无关系。

The user of LSD can never reach subtle consciousness in this incarnation despite its repeated use. To experience real spiritual consciousness, surrenderance to a Perfect Master is necessary.

即使重复使用,LSD的使用者仍然无法在这个身体中达到精意识。 要体验真正的精意识,必须对完美大师臣服。

It is human, and therefore necessarily wrongsighted, to view the result of the drug by its immediate relative effects ― to calculate its end result is beyond human knowledge, and only the true Guide can point the way.

人们只通过其直接影响来观察药物的效果,必然是有缺点的 ,计算其最终结果超出了人类的知识,只有真正的导师可以指明方向。

The experiences derived through the drugs are experiences by one in the gross world of the shadows of the subtle planes and are not continuous. The experiences of the subtle sphere by one on the subtle planes are continuous, but even these experiences are of illusion, for Reality is beyond them. And so, though LSD may lead one to feel a better man personally, the feeling of having had a glimpse of Reality may not only lull one into a false security but also will in the end derange one’s mind. Although LSD is not an addiction-forming drug one can become attached to the experiences arising from its use and one gets tempted to use it in increasing doses, again and again, in the hope of deeper and deeper experiences. But eventually this causes madness or death.

通过药物获得的经验是精层面的阴影在浊世界中的体现,并不是连续的。而 一个人在精层面上的精体验是连续的,但即使这些体验也是幻觉,因为现实超越了他们。 因此,虽然LSD可能会导致一个人亲自感受到成为一个更好的人,但是这些感觉可能不仅会使一个人陷入虚假的安全感,而且最终也会让人心神不宁。 尽管LSD不是一种成瘾性药物,但人们会依赖于其使用过程中产生的经验,并且人们一次又一次地尝试增加剂量,以期获得更深刻和更深刻的体验。 但最终这会导致疯狂或死亡。

An example of experiences that are shadows of the subtle plane encountered in the gross world is that of a yogi who taught his 150 students to go into trance. When the students came out of the trance they were asked by the yogi to describe their experiences. Their accounts would be amazing to a man in the street, for in their state of trance they saw lights and colours galore ― dazzling lights in colours and in circles and in different designs. They felt all things around them pulsating with light and felt themselves separate from their own bodies and became witness to all things.

在浊世界中经验到的精层面的阴影体验的一个例子是:一位瑜伽士教导他的150名学生进入恍惚状态。 当学生走出恍惚状态时,瑜伽师要求他们描述自己的经历。 他们的描述对于人们来说是惊人的,因为他们在恍惚状态下看到了灯光和色彩丰富 的颜色,圆圈和不同形状的耀眼光芒。 他们觉得身边的所有东西都充满光芒,感觉自己与自己的身体分开,成为所有事物的旁观者。

Even such experiences as these are but the shadows of the subtle plane experienced in the gross world, for they are not continuous. However, these are NOT spiritually harmful, but neither are they spiritually beneficial. But experiences induced through the use of drugs are harmful physically.

即使是这样的经验,只是精层面的阴影在浊世界中的经历,因为它们不是连续的。 然而,这些在精神上并非有害,但它们在精神上都不是有益的。 但是,通过使用药物引起的相似经历却对身体有害。

Even actual experiences of the subtle planes in the subtle sphere (which are always continuous) are likened to the pleasure of children playing with toys. However, these experiences are spiritually beneficial since they create a longing in the aspirant for further advancement. But union with God is impossible without the grace of the Perfect Master.

甚至在精层面中的真实精体验(总是连续的)都被比作只是儿童的乐趣。 然而,这些经历在精神上是有益的,因为它们在追求进一步发展的过程中产生了渴望。 但如果没有完美大师的恩典,就不可能与上帝合一。

Consciousness is fully evolved and complete as soon as the soul identifies itself with the human form. This consciousness neither increases nor decreases; only the experiences of consciousness increase. Hence the states of sub-sub-super consciousness, sub-super consciousness, super consciousness and God consciousness. This in other words is gross consciousness, subtle consciousness, mental consciousness and God consciousness. The lighter the burden of impressions (sanskaras) the higher the experience of consciousness.

一旦灵魂以人的形式认同自己,意识就会得到充分的进化和完善。 这种意识既不增加也不减少; 只有意识的体验才会增加。 比如:亚超意识,次超意识,超意识和神意识的状态。 换句话说,这就是浊意识,精意识,心意识和神意识。 印象(sanskaras)的负担越轻,意识体验就越高。

There is also a state of perverted consciousness. It is a state in which consciousness indulges in induced experiences such as those gotten from the use of drugs; and even the most fantastic experiences thus induced are only the shadows of the subtle plane experienced in the gross world.

还有一种变态意识状态。 这是一种意识沉溺于诱导经历的状态,例如从使用毒品中获得的经验; 甚至由此引发的最奇妙的体验,也只是在浊世界中经历的精层面的阴影。

Only the One who knows and experiences Reality, who is Reality, has the ability and authority to point out the false from the Real. The only Real experience is to continuously see God within oneself as the infinite effulgent ocean of Truth and then to become one with this infinite ocean and continuously experience infinite knowledge, power and bliss.

只有体验现实的人才是真实的,他才有能力和权威指出真正的虚假。 唯一真实的经验是不断地将自己视为真理的无限光辉海洋,然后与这无限的海洋成为一体,并不断体验无限的知识,力量和幸福。

To a few sincere seekers, LSD may have served as a means to arouse that spiritual longing which has brought them into my contact, but once that purpose is served further ingestion would not only be harmful but have no point or purpose. The longing for Reality cannot be sustained by further use of drugs but only by the love for the Perfect Master which is a reflection of his love for the seeker.

对于一些真诚的寻求者来说,LSD可能已经成为唤起那种使他们与我联系的精神渴望的一种手段,但是一旦达到这个目的,进一步摄取将不仅是有害的,而且没有任何意义或目的。 对现实的渴望不能通过进一步使用毒品来维持,而只能通过对完美大师的热爱来维持,这反映了他对寻求者的爱。

An individual may feel LSD has made a “better” man of him socially and personally. But one will be a better man through Love than one can ever be through drugs or any other artificial aid. And the best man is he who has surrendered himself to the Perfect Master irrespective of his personal or social standing.

一个人可能觉得LSD在社交和个人方面使他成为“更好”的人。 但是,通过爱,一个人才将是一个更好的人,而不是通过毒品或任何其他人工援助。 无论个人或社会地位如何,最好的人是向完美大师臣服的人。

As for possible use of the drug by an enlightened society for spiritual purposes ― an enlightened society would never dream of using it!

至于开明社会为了精神目的可能使用药物 – –一个开明的社会永远不会梦想使用它!

All the experiences even of spiritual aspirants on the Path to God-realization (gotten in the natural course of involution of consciousness) are of the domain of Illusion and are ephemeral and absolutely unimportant; how much more illusory and distracting are the experiences through substances compounded in a laboratory which have the semblance of those of the aspirant on the Spiritual Path! The one and only true experience is the experience of the Truth, the Reality; for once the realization of God is attained it remains a continual and never-ending experience.

甚至在通往上帝之路上的精神追求者的所有经历(在意识回归的自然过程中经验到的)都是幻觉的领域,并且是短暂的,绝对不重要; 通过在实验室中合成物质引发的经验,是多么虚幻和分散注意力,这些物质与精神路径上的追求者的外表相似! 但唯一真正的体验是体验真实,现实; 因为一旦实现了上帝,它是一种持续不断的经历。

The all-pervading effulgence of God the Reality can only be experienced by an aspirant who keeps himself scrupulously above all illusory experimentations and humbly takes refuge in love of God.

上帝在现实中无所不在的光辉,只能由一个有信心超越所有虚幻实验,并且谦卑地爱上帝的追求者来体验。

God can only be realized by loving Him with all the love at one’s command ― pure, simple and unadulterated love. When one’s love for God, and God alone, is at its zenith true longing for union with God is greatest, and the aspirant’s ego assertion is then at its lowest point.

上帝只能通过爱一切的爱来实现 – 纯洁,简单和纯粹的爱。 当一个人爱上帝,上帝唯一,在其顶峰,渴望与上帝合一,而自我则降到最低点。

The aspirant at this stage is in the sixth plane of consciousness (vide God Speaks) and “sees” God face to face in all His glory. The aspirant experiences this without fear of fluctuation in his continual and never-ending experiencing of “seeing” the glory of God. Even this most sublime experience of “seeing” God face to face falls short of the only true experience ― union with God the Reality.

在这个阶段的追随者是在意识的第六个层面(与上帝对话),并且在他所有的荣耀中面对面“看见”上帝。 有抱负的人经历过这种情况,而不必担心他在“看到”上帝荣耀的不间断和永无止境的经历中波动。 即使是这种面对面“看见”上帝的崇高经验也没有达到唯一的真实体验 – 与上帝合一的现实。

It is absolutely essential for a spiritual aspirant who genuinely longs for union with God ― the Reality ― to shun experiments with the effects of certain drugs. These things do not uplift the aspirant nor draw him out of the rut of Illusion. Experiences born of these practices wear off as soon as the aspirant withdraws from or is thrown out of the orbit of the effect produced by the technique employed.

对于真正渴望与上帝合一的精神追求者来说,绝对必须避免使用某些药物的效果进行实验。 这些事情并没有提升一个人,也没有把他从幻觉中拉出来。 一旦有志者从所采用药物效果的轨道退出或被抛出轨道,这些经验就会消失。

But there is no drug that can promote the aspirant’s progress ― nor ever alleviate the sufferings of separation from his beloved God. LOVE is the only propeller and the only remedy. The aspirant should love God with all his heart till he forgets himself and recognizes his beloved God in himself and others.

但是没有药物可以促进上升的进步 – 也无法减轻与他心爱的上帝分离的痛苦。 爱是唯一的推进器和唯一的补救措施。 追求者应该全心全意地爱上帝,直到他忘记了自己,并在自己和他人身上认出他心爱的上帝。

Even the experiences of the planes of consciousness are only another kind of an illusion! Experiences of the planes are “Real Illusion”, whereas those derived from the use of drugs are illusion into “False Illusion”. This mudane life and the experiences thereof are a “dream into a dream”; whereas the traversing of the spiritual Path by the seekers who gain experiences of planes of consciousness is a “dream”.

即使是意识层面的经历也只是另一种幻觉! 这些层面的经验是“真实的幻觉”,而那些来自使用毒品的幻想则是“假幻觉”。 这种迷幻生活及其经历是“梦中梦”; 而获得意识层面经验的寻求者所遍历的精神之路是一个“梦”。

Medically there are legitimate uses of LSD. It can be used beneficially for chronic alcoholism, for severe and serious cases of depression and for relief in mental illnesses. Use of LSD other than for specific medical purposes is harmful physically, mentally and spiritually.

医学上有LSD的合法用途。 它可以有益地用于慢性酒精中毒,严重的抑郁症和精神疾病的缓解。 除特定医疗目的外,使用LSD在身体,精神和精神上都是有害的。

Any drug when used medically for diseases, under the direct supervision of a medical practitioner, is not impermissible and cannot be classed with individual usage of a drug for what one can get out of it ― or hopes to get out of it ― whether thrills, forgetfulness, or a delusion of spiritual experience.

除非在医生的直接监督下,医学上用于治疗疾病的任何药物,都不能用来获得或者想摆脱 – 诸如刺激, 健忘,或精神体验的妄想。

LSD and other psychedelic drugs should never be used except when prescribed by a professional medical practitioner in the case of serious mental disorder under his direct supervision.

除非在直接监督下,严重精神障碍的情况下,由专业医生开处方,否则不得使用迷幻药和其他迷幻药。

In short, LSD can be used beneficially for specific medical purposes, but for spiritual progress it is not only useless but positively harmful.

简而言之,LSD可以有益地用于特定的医学目的,但是对于精神进步,它不仅无用而且有害。

If the student world continues to indulge in the use of LSD, the best of its intellectual potential will be lost to the nation.

如果学生们继续沉迷于LSD的使用,国家将会因为失去这些年轻人最好的智力潜能而受损。

Use of LSD produces hallucinations, and prolonged use of this drug will lead to mental derangement, which even the medical use of LSD would fail to cure.

LSD的使用会产生幻觉,长时间使用这种药物会导致精神错乱,甚至医学上也无法治愈。

GOD IN A PILL?

Copyright 1966 Sufism Reoriented, Inc., Walnut Creek, CA

上帝在一颗药丸里?

版权1966 Sufism Reoriented,Inc.,Walnut Creek,CA

图文来自网络

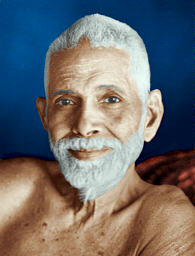

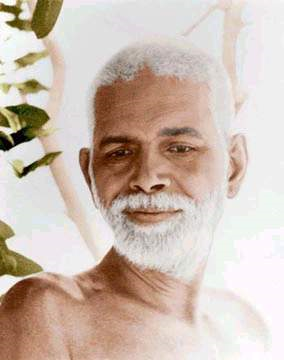

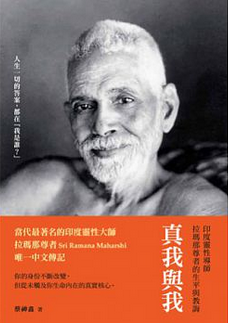

圣者马哈希简传

1936年著名英国作家毛姆在印度时经人介绍,前往觐见拉马那·马哈希。此次见面让他印象深刻,事后他阅读了许多相关资料,为尊者写下了一篇传记,题为《圣者》,收录在随笔集《观点》(Points of View) 中。

1.少年

这位马哈希生于1879年,出生地是印度南方重镇马杜拉三十公里外一个五百户人家的小村庄,幼时俗名为文卡塔拉曼。他的父亲山达拉姆•阿亚尔是当地治安法庭的辩护律师,未取得资格认证,有点类似英国的诉状律师,在村子里享有很高威望。他信奉宗教但并不表现得十分虔诚:“在他家里祭司会定期朝拜一些小神像,全家人吃饭前将家常便饭供奉在神像面前。”

文卡塔拉曼十二岁时父亲过世,他母亲只得带着三子一女投靠马杜拉城里的小叔子家,他的两位长兄开始入校念书。文卡塔拉曼那时候似乎是个平凡得不能再平凡的孩子:喜欢玩游戏,不爱念书,他那顽皮的天性让家人甚为担忧。他十六岁那年发生了一件怪事,有一位年长的亲眷来到马杜拉,这孩子问起客人从哪里远道而来,得到的答案是“从阿鲁那佳拉来[Arunachala,其意为”慧焰“]。”少年闻听圣地之名,瞬时为巨大的敬畏与喜悦之情所震慑,心中充满莫名的感动,那座山可是上帝的八种化身之一啊![原文God,指印度教主神湿婆Siva]可是这种感觉很快就消失,似乎对他并没有进一步的影响。不过,没过多久,他叔叔借了本书回家,讲的就是泰米尔*众圣人生平。这本书让他深为感动,但仍然没有什么结果,他还是一如既往地生活:踢足球,跑跑步,摔摔跤,练拳击。彼时他健壮活跃,英俊潇洒。

数月之后在他十七岁那年,人生的转折开始了。他的弟子们记录下了他的自述:“我人生的重大转折悄然而始,差不多六周以后我就永别了马杜拉。那天我独自一人坐在叔叔家底楼,我的身体状况素来良好……“对死亡的恐惧让我深深震撼,我立刻变得内省起来,或者说内向起来。我在心里对自己说,也就是默不作声地告诉自己,‘死亡要来了,它到底是什么意思?死亡到底是怎么回事?是肉身死了。’我的脑海里顿时浮现出死亡的场景。我将四肢伸展开来,屏住呼吸,模拟死后僵硬的样子。我把自己当作是一具尸体,让我进一步的自省能够更加逼真。我抑制住呼吸,紧闭双唇,不使声音发出。‘不要让“我”这个词或者别的词给说出来!’‘然后,’我对自己说,‘这具肉身巳死,就这么僵硬着送进火葬场,烧成灰烬。可是肉身已灭,我也“死”了吗?这肉身就是“我”吗?这具尸体已无生气,无法言语。可是我还能感觉自我的强大力量,甚而能听到自我深处“我”的声音游离于肉身之外还存在。因此,“我”是灵魂,超越于肉身而在。有形的肉身死去了,可是超越其上的灵魂是死亡所无法触及的。因此,我即不死之灵魂。’”

尽管文卡塔拉曼当时并不知道这件事情就是智者所说的“顿悟”。他那时没读过什么书,奇怪的是,他既没听说过“梵”这唯一的真实,存在于一切现象之中,也不知道生生世世无尽轮回。他对于人生一无所知,完全不知道生之哀痛。这个转折性事件的结果就是他对学业完全失去了兴趣,开始冷淡对待亲友,就喜欢以冥想的姿势独自端坐,专注于自己的灵魂而浑然忘我。几乎每天晚上他都会去寺庙,伫立于佛像面前,任凭心潮澎湃,潸然泪下,这泪水无关喜乐或痛苦,而是从他的灵魂之中满溢而出。有时他会向自在天祈祷,祈求这宇宙的主宰和人类造化之主的恩泽能降临于他并持久永在。那时候他还不明白万物之源是一种非人格的真实,自在天只是真实的一面,两者其实是一致的。他也时常不去祈祷,只是让内心深处的奥妙不断流淌,再归于内心之空无。

他的这种行为很自然地引起了叔叔的不满也激怒了兄长。学校校长也变得不耐烦了,因为他老是忽视功课,不听道理,斥责起来他也只是温和地漠然处之。有一天早上,具体日期是1896年8月29号,他没有复习备考英文考试,校长罚他将《贝氏语法》中某篇文章抄写三遍。他坐在叔叔家楼上奋笔疾书了两遍,开始写第三遍的时候,突然将语法书和抄写本扔到一边,端坐起来,闭上双眼,沉浸在冥想之中。一边看着他的兄长叫道:”如此修行之人怎能忍受这样的事情呢?”意思是:如他这般喜欢修行不爱学习也不喜欢家庭社会责任束缚的人,为什么还要留在家里勉强继续学业呢?据说这之前他经常听到人们这么对他说,只不过没有留心罢了。而这一次他听了进去,对自己说:“我兄长所言极是,我还留在此处干嘛呢?”阿鲁那佳拉圣山在数月前曾经深深震撼过他,又一次进入他的脑海,强烈吸引着他,让他欲罢不能。圣山在召唤他,这便是上帝的召唤。

他明白自己得悄然离去,否则家人会知道他的行踪,劝他回来,因此他的目的地万不可泄露。想到此处他便起身告诉兄长他要去学校上补习班。兄长回答:”也好,别忘了在楼下盒子里拿五个卢比帮我缴学费。”文卡塔拉曼觉得兄长的话无疑是冥冥之中的帮助,因为有了钱他才能买去阿鲁那佳拉神庙附近蒂鲁文纳默莱小镇的火车票。他查看了一张老地图,觉得火车票不可能超过三卢比。他找婶婶要了五个卢比,将两个卢比和一张便条留给兄长,上面写着:

我追寻父亲去了,遵从他的指示就此离家,它踏上正直美好的征程,大家无需为其伤悲。此路遥遥却无需钱财。

即日

——

后面又加上一句:你的学费尚未缴付,特此附上两个卢比。

他将自己称为“它”,最后不落自己的签名而是用破折号来代替,就是要告诉家人他已经不再只是具躯壳,而是沉浸在无限之中的一个灵魂。自那时起他就再也没有用过“我”这个词,提到他自己的时候总是用第三人称。我刚才所引的自述是他讲给弟子听的皈依之路,也是用第三人称。他的传记作家让他以第一人称自述完全是为了方便英语国家的读者。

2.前往圣山

文卡塔拉曼到了火车站,买好票还剩下两卢比十三安纳。黄昏时火车停在特里奇诺波利,他饥肠辘辘,便买了几只梨,可是刚吃了一口就饱了,再也吃不下。他很惊诧,因为他一直胃口很好,两顿正餐之外早上还要吃点冷饭,下午再吃点零食。凌晨三点他在维鲁普兰下车准备转车,在小镇街道上来回走了好久直到天色微明才等到一家小客找开门,他便进去要点吃的。店主告诉他得等到中午,这少年就地坐下随即进入“禅定”之中。晌午时分,店主上了一顿饭,他付了两个安纳。店主问他:“你有多少钱?”他回答:“只有两个半安纳,不用找零。”他回到火车站又买了张去麻姆巴拉帕图的车票,花光了所有的钱,所以到了那里以后,剩下的路只能靠走。

他走啊走啊,最后来到了一座庙宇跟前,等到门开他便进去坐下开始冥想。突然,他眼前出现一道炫目的白光,不断流淌,瞬间充满了这立柱大厅。光芒一消失,他又进人“禅定”之中,还是僧人要关闭庙门之时才将他唤起。他想化点斋饭,可是庙里却没有;又请求借宿,仍遭拒绝。这僧人还要去做一场法事,便同随从一道出发去不远处的另一座庙宇,其中一位僧人告诉文卡塔拉曼,法事结束之后也许能有点吃的给他。可是最终领头僧人还是不肯施舍饭食给这个少年。他的随从之一,负责敲鼓的僧人忍不住喊起来:“为什么这样啊,师父,把我的饭给他吃吧。”这样他才得到一碟米饭,有人带他到隔壁屋子接水喝。等候之时他就困倦难耐,一觉睡到第二天早上。

天刚破晓,文卡塔拉曼就向着蒂鲁文纳默莱小镇进发,小镇郊外的山脚之处便是圣山中宏伟的阿鲁那佳拉神庙。可是还有二十英里远,他饥肠辘辘,疲惫至极,得弄点吃的还要买张火车票,可身上仅存一副镶红宝石的金耳环,价值二十卢比。于是他寻到一户人家,好心肠的女主人给他饭吃,男主人将耳环留下,预支了四个卢比给他,还开了张收条,万一他想要赎回也没问题。下午又做了顿饭给他,随后送他去火车站,还赠他一包甜点。去火车站的路上他就将耳环的收条给撕了,因为他无意赎回。他在火车站睡了一宿,第二天一早便乘上了去蒂鲁文纳默莱的火车。一到目的地,他远远看见阿鲁那佳拉神庙的尖塔,便径直奔去。神庙的大门敞开,里面却一个人也没有,他一路摸到最里面的一座神龛,里面竖着一尊林伽,即湿婆的无形象征,便在极乐之中皈依了上主。返回小镇时经过一个池塘,他将好心肠的女主人昨天送给他的那包甜点扔了进去,自言自语道为何将甜点施与这东西?”“这东西”就是指他的肉身。

在他掷躅徘徊之际,有人问他需不需要剪头发。他回答需要,然后这人便引他去家理发店。他自幼便以一头乌黑的长发著称,从店里出来便剃了个干净,这是托钵僧的标志,也是禁欲苦修的标志,也表明他已斩断与这红尘浊世的瓜葛。他将衣服撕碎,只留下些许遮住胯间,余下的布料和剩下的零钱一起扔掉。然后他将身上的“神线”拿掉。“神线”就是三根棉线挽成一绺细绳,从左边肩膀斜挎下来垂至右胯。婆罗门家的男孩到了八岁会在隆重的仪式上授予这条“神线”,代表他重获新生。如今将“神线”拋弃,文卡塔拉曼也就抛弃了优越的种姓以及肉身即为自我的种种观念。他将头发剃光后并没有如往常一样沐浴——“为什么要让这东西享受沐浴这么舒服的事情?”他自问,可是就在他走进千柱大殿,开始坐下冥想之前,一场奇迹般适时而来的大雨将他浑身上下冲洗干净。

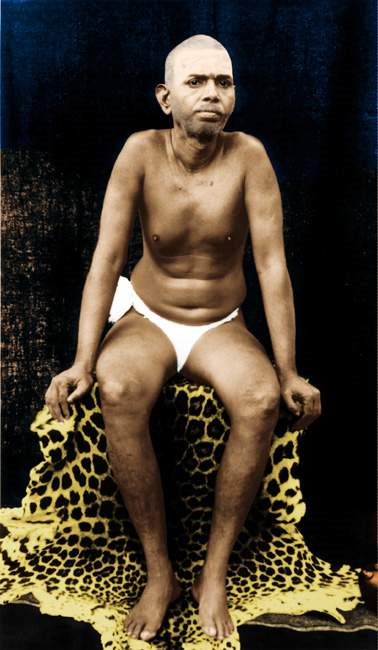

3.深入禅定

他就这么静坐着,缄默不语,长达数周,每次都能在“禅定”之乐中沉浸几个小时。有一位妇女为他的年少及虔诚所感动,每天给他带点吃的。可是小镇上的顽劣少年似乎对于这位与他们年纪相仿的陌生人居然禁欲修行十分厌恶,百般难为他,常向他扔石子或者碎陶片取乐。为了避开他们,文卡塔拉曼搬进大殿内保存神像的深坑之中。坑内潮湿、阴暗又肮脏,没有照明也无人打扫。这位年轻的“斯瓦米”端坐于此,深深地沉浸于冥想之中,任凭黄蜂、蚂蚁、蚊虫、蝎子这些毒虫爬上身来吸血。他的双腿很快便布满脓疮,恶臭难闻,可是他却浑然不觉。

有一天,有个人赶走了那些不停骚扰文卡塔拉曼的恶少,走进大坑,漆黑一片中模模糊糊地看到一张少年的脸,极为震惊,便跑去旁边的花园,告诉在那里劳作的僧人及其弟子,并带他们来到大坑之中。众人入得坑中,将少年抬了出来送进另外一座寺庙的神龛中暂时寄放。文卡塔拉曼那时正深入“禅定”之中,双眼紧闭,对于众人的所作所为毫不知晓。

他就这么在神龛里待了数周,由居住在那里的一位“斯瓦米”照料,给他喂饭,可是这少年在冥想中陶醉至深,每次要八九个小时才醒转,所以饭食都得强行塞入他嘴里。后来他又转移到邻近的一座花园,不久又挪到附近的一座花园里,随后他便安顿在一株铁色树下。那时候已经有朝圣者注意到他,很多还慕名来看他,其中有一位名叫纳依纳尔的信徒极其仰慕这位虔诚的少年,每天来照料他的饮食起居。纳依纳尔是一位学者,每天都为他背诵阐述“不二论”教义的著作。那时候文卡塔拉曼对这些还一无所知,毕竟,他在马杜拉只上过小学。

不过,纳依纳尔不可能总是来陪伴他,他不在的时候,这位年轻的“斯瓦米”总是饱受好奇而又淘气的顽童之扰,这些孩子认为他是疯子,时常搞些过分的恶作剧来捉弄他。正好,那时有另外一位“斯瓦米”为文卡塔拉曼心灵之纯洁,信仰之虔诚所深深打动,遂邀请他去蒂鲁文纳默莱郊外的一座神龛中冥想修行,免受打搅。他欣然前往,在那里住了十八个月。其间,一位名叫帕拉米斯瓦密的托钵僧经人介绍来拜访文卡塔拉曼,一见之下,便觉得找到了心灵的救赎,决心从此跟随文卡塔拉曼侍奉修行。他将规模日益壮大的朝拜者挡在门外,也代表他接受信徒们奉送的食物。每日正午他都为“斯瓦米”奉上一小杯吃的,这便是文卡塔拉曼一天仅有的一餐,然后将剩余的食物还给送来的人。

文卡塔拉曼就这样继续他的苦修,整个人瘦得可怕,常年不洗澡,身上藏污纳垢,头发也任其生长,蓬成一团打起结来,手指甲长得太长,双手都无法施展。他坐在地板上深入“禅定”之中,一坐就是数周,成百上千的蚂蚁爬满了他的身体噬咬,他都浑然不觉。为了让冥想的姿势更加到位,他一直将后背紧贴在墙上,时间一长,人们都惊讶地发现他的背影居然印在了墙上。

4.成为马哈希

这位年轻的“斯瓦米”声望与日俱增,专程来朝拜他的信徒如潮水般涌来,无可抵挡,于是他便和忠心耿耿的帕拉米斯瓦密一起搬进了一座芒果园,没有主人的许可,任何人都不得入内。他在那里住了半年,帕拉米斯瓦密从镇上图书馆借来许多“吠檀多”的泰米尔文著作,文卡塔拉曼先将书籍细细读过,之后便解释给这位虔诚的侍奉弟子听。他的传记作家曾指出,研读书籍对于“斯瓦米”的“开悟”来说并非必要,因为这些他早已了然于心。他阅读书籍是为了回答前来拜访的人们追求真知而提出的问题。也许是出于这个目的,他破了缄默之规,此前他已经保持三年不语,此后他也曾断断续续地恢复过缄默修行。

后来“斯瓦米”还是离开了芒果园搬入了附近一座庙宇,他想看看自己究竟能否独自生存下去,于是对虔诚的帕拉米斯瓦密说:“你选一条路,一路乞食下去吧,我则走另外一条,也一路乞食下去,我们就此分开。”这可怜人便走了,可是第二天就回来了,还问文卡塔拉曼:“我能去哪儿呢?你这里才有生之真言啊!”文卡塔拉曼应允他留下来,他仍然潜心侍奉“斯瓦米”直至二十年后他撒手人寰。此后,这位“斯瓦米”不断更换住所,为了避开朝拜者的烦扰,如今才在阿鲁那佳拉山中的一座山坡上安顿下来,那里有清泉一注,岩洞一个,还有自在天的神庙一座。他惯常于庙中静坐冥想,帕拉米斯瓦密偶尔不在,他便带上乞食小碗去镇上讨点斋饭。

后来文卡塔拉曼又换了住地,换到阿鲁那佳拉圣山的更高处,一个山洞、一个山洞地换着住,就这样过了很多年。这些山洞的确就是普通的山洞,不过从照片上看你会发现还是经过了些改造,更加适合人类居住。他的名声在那时已是广为传颂,大批信徒来朝拜他的时候都奉上各种吃食——蛋糕、牛奶、水果等等。可是信徒们也要吃饭,于是帕拉米斯瓦密和其他四面八方而来的弟子们便带着乞食碗,吹着螺号,向慈悲为怀的人请求帮助。“斯瓦米”则如往常一样静坐冥想,正如梵文诗歌所颂:“心生欢喜自在,便无事无念。”有时候有人会献上钱财,他一概回绝。有时候拜访者带来读不懂的书,“斯瓦米”便朗读并解释给他们听。读着这些书,听着信徒们的诵读,他很快便精通了印度的哲思;而且据说他的记忆力惊人,能过目不忘。不过平时他总是谨守缄默之规。无人透露他是从何时开始注意自己的仪表;后来有些照片上可以看出他非常整洁,遮羞布已洗刷干净,头发剃得很短,胡子也修整过了。再后来他每月剪一次头发刮一次胡子。前面提到过,我看见他的时候,他清爽整洁,打理得一丝不苟。

来拜访他的人各式各样,有的来讨口饭吃,有的来寻求帮助,有的则是想从已经获得精神自由的大师身上寻得些许益处。有时候这些信徒会经历些怪事。有一次,一位名叫皮莱的税务官坐在“斯瓦米”旁边,竟然看见大师头上有一圈光环笼罩,整个身体如同初升之日一样发出光芒,这位税务官员想必是个有责任心的聪明人吧。还有一位二十出头名叫艾嘉玛的女子,不幸丧夫丧子,悲痛欲绝,后经父亲允许,到孟买管区某处侍奉住在那里的圣人以求减轻心中的悲苦。可是这些圣人也帮不了她。她回到村里就听说阿鲁那佳拉圣山上有位年轻的圣人,缄默修行,虔诚信仰的朝拜者都领受了不少恩惠。她便去了,爬上圣山见到了这位“斯瓦米”,他坐在那里一动不动,一言不发。她便在他身边站了一小时,突然感到心头沉重的悲痛之情倏忽一下就消失了。从此她便每日为圣人及其弟子做饭,多年如一日。她在蒂鲁文纳默莱有一幢房产,欢迎虔诚信仰者及朝拜者歇脚。有一天,她做好饭食送上山,路过一个岩洞,看见两个人站在那里,一个是“斯瓦米”,一个是陌生人。她一边走着一边听到一个声音在说:“人在这里(意思是,我在这里)为何还往前走呢?”她转身去看“斯瓦米”,可是连人影都没见一个。等她走到“斯瓦米”平时所住的山洞,又发现他正如往常一样盘腿坐着,和一位陌生人说话。

许多人为这位“斯瓦米”的人格魅力所感召,纷至沓来,其中最值得一提的就是加纳帕蒂•萨斯特里。他是一位梵文学者,学识渊博且擅长写诗。他曾经从一个圣地流浪到另一个圣地,长达十年,在最艰苦的条件下也恪行苦修,周围也聚拢了一群弟子。可是最终他仍然无法满意,觉得自己始终没有获得孜孜以求的内心宁静。他爬上圣山,拜倒在“斯瓦米”脚下,寻求庇护,他所领教的教诲令他整个人充满了喜悦。此后他就频繁来拜访“斯瓦米”,一下子在蒂鲁文纳默莱住了七年,就是为了离大师近一点。这两人的密切友谊有力地证明了这位“斯瓦米”所拥有的神奇力量,因为萨斯特里并非是崇拜年长者的青年人,他和大师的年龄相仿,且以知识渊博,诗文优美而闻名。学者和诗人往往会自恃甚高,萨斯特里也颇为清高,不会轻易屈居别人之下。可他却让他的弟子都皈依“斯瓦米”门下,自己也成了“斯瓦米”最为热忱的崇拜者。正是因为这位弟子写了许多诗歌称赞大师,他的名字就由“文卡塔拉曼”改成了“拉马纳”,并且他还让自己以前的弟子尊称大师为薄伽梵•马哈希。接下来我应该改称这位圣人为“马哈希”了。

5.日益壮大的道场

日子就这么流逝,马哈希的母亲阿拉佳玛尔也时不时去圣山探望他。她的大儿子和小叔子也都撒手而去了,家里人也没剩几个。阿拉佳玛尔觉得如果能够和儿子住得近一点她会更开心,于是她来到蒂鲁文纳默莱。

后来“马哈希”搬去斯坎达修行所。尽管他从来不接受那些富裕信徒们硬塞给他的钱财,他们总会想方设法让他的弟子们收下,以备大师日后之需。这样他搬去斯坎达修行所时就有钱造一座带小花园的茅屋。阿拉佳玛尔就住了过来,为大师及弟子们做饭。她最小的儿子早已丧妻,她把他也召唤过来,这样她最后的岁月里能有儿子在身边。大师的这个弟弟也变成了哥哥的虔诚信徒,穿上了托钵僧的黄袍。

阿拉佳玛尔觉得她是“马哈希”的母亲,应该有母亲的权威,儿子也应该对她特别关照。可是马哈希就是不和她说话。她对此抱怨的时候,他告诉她,所有的女性都曾是他的母亲,不光她一人。他是想让她摒弃俗世幻觉,让她超脱其上。这些都不易领会,不过渐渐的,做母亲的也懂了。1922年她过世的时候,“马哈希”没有表现出任何悲痛之情,而是深为释然,因为他深信经过一系列修行,他母亲已经补偿了自己前世的许多错误,她的灵魂也能够升到更高的层次与众神一道暂歇一下,之后便再度投入另一个人的身体里涤荡自己剩下的原罪。一旦有人说起她“逝世”,“马哈希”便会纠正这人“不,不是逝世——是‘出世’。”在他看来,死亡乃小事一桩,只不过是种说法罢了,死去之人会换个新的名字过上新的生活。阿拉佳玛尔葬在离大路不远处的草原上,搭了座砖屋为墓碑遮风避雨,后来这里变成了一座庙宇供人朝拜。

母亲死后,“马哈希”几乎每天都去给她上坟,这样持续了半年之久,有一天他就待在那里不回来了。一开始为了给他挡风遮雨搭了一个草棚,就和供奉“林伽”的草棚一样简陋,不过很快旁边就搭起了几座茅草屋。等众人明白大师想要把这里当作定居之所,虔诚的信徒便纷纷解囊,建起了一座大殿,供他白天修行,夜晚歇息。自那时起,他的名声越来越大,来朝拜的信徒也与日俱增。平时一天就有五十多位访客,某些特殊的日子里,比如“马哈希”的生日,访客便成百上千。他们带来各种礼物,凡无法与在座各位一同分享的礼物他一概不收。如送上食物,他便从盘中取出一点,再将剩余的分发下去。

不过名声显赫也并非好事:谣传说他很富有,于是有一天晚上便有小偷来光顾。当时“马哈希”正和平时一样在大殿的讲台上歇息,四个弟子睡在窗口处。“马哈希”告诉这几个小偷,此地无甚可偷,不过他们喜欢什么尽可以拿走。弟子们很激动,想阻止这些小偷,可是大师没让他们动手。“让这些窃贼尽其职责吧,”他说,“我们也应该尽自己的职责,那就是忍而再忍。我们别去干扰他们。”他提出要和弟子们一起离开大殿,这样贼人们便可为所欲为。这些恶棍同意了,不过让他们离开之前却对他们拳脚相加。“马哈希”的腿上吃了一下。他却说:”如果你对此还不满足的话,我还有另一条腿。”窃贼们肆无忌惮地翻箱倒柜,搜罗钱财,可是一个子儿也没找到,本来这里就没有分文钱财,最终只得空手而去。混乱之际有一位弟子设法逃脱,穿过田野,跑去镇上求助,然后带着警察赶到。却看见“马哈希”坐在先前待过的草棚里,冷静镇定地向弟子们阐释信仰事宜。

6.马哈希的日常

修行所的日常生活有多种记录。马哈希每天凌晨三四点间起床,斋戒沐浴后便坐在讲台之上。弟子们每天第一件事便是吟唱大师的赞歌或者背诵大师用泰米尔文所写的阿鲁那佳拉圣山之赞歌,然后众人便开始静坐冥想。清早五六点,朝圣者便来了,先对马哈希行匍匐跪拜之礼,之后便各行其是。待他们散去之后,马哈希会吃一顿米饭或者粗小麦粉做的简餐,然后就回到大厅在自己的位置上坐下,弟子们则各做各的事情:有的采花编成花环,有的去马哈希母亲的墓前跪拜,还有的则从事文字工作,将马哈希以及其他圣人的作品或编排,或修正或翻译,那时候,马哈希已经写了不少作品,另外还有的则为弟子和朝圣者准备饭食。马哈希经常去帮弟子的忙,比如切切菜,拌拌料。他不写作的时候,会打磨一下拐杖,补一下饮水碗,缝一下树叶做成的食盘,抄写一下自己的手稿,装订一下书籍,读读信件。

中午十一点到十二点间是早饭时间,他略事休息便接着工作。三点左右再吃顿饭,之后便接见访客。天色渐暗时又开始静坐冥想直到晚饭时分,晚上九点众人便都歇息。不过,有时候大家会整晚背诵诗文或者颂唱马哈希所写的赞美诗。

这时候,通常人们将大师称为“薄伽梵”,大师提到自己的时候也惯于这么称呼。这个词翻译过来就是“获佑之人”或者“神圣的人”,虔诚的信徒们用它来指称上帝。他们来面见马哈希的时候先是匍匍跪拜,然后便诵读各自写给马哈希的赞美诗,大师仔细聆听,面容和蔼可亲。旁人乍一看会误以为大师不够谦虚,不过,可要记住马哈希从不视己为人,而将自己看作是纯洁的灵魂,这肉身不过是具躯壳,能让他完成此生的因果报应罢了。而且,对他来说,这些虔诚的信徒们匍匐跪拜,唱颂赞歌都不是为他,而是为“梵”,多年前在顿悟之下,他的灵魂已经和“梵”融为一体了。

马哈希喜爱动物而且对它们有种奇怪的魔力。婆罗门认为狗不够神圣,污染环境,尽量避免与之接触。而马哈希则将他周围的狗看作是同道中人,只不过此生投胎为狗来偿还前世的罪孽。他叮嘱弟子们让狗干净舒适地生活,还满怀爱意的称它们为“修行所的孩子”。他对狗说话,给它们指令,狗儿听得明白还能照做。曾有一头小牛犊能够自由进入修行所,深得马哈希的喜爱。他认为这小牛就是那位绿衣老妪的化身,当年马哈希第一次爬上圣山,这位大妈便四处采集药草和果实,煮熟之后拿给年轻的“斯瓦米”吃。大师所住的岩洞中时常有大蛇出没,不过他从不让别人驱赶。“是我们占了它们的家”他说,“我们没有权利打扰它们。”松鼠和乌鸦也常来光顾岩洞,还带上幼崽,马哈希总是将食物摊在手掌上任它们取食。

圣山上聚居着许多猴子,马哈希慢慢也明白了猴子的心思和叫声的含义。凡两派猴子发生争执,它们便会跑到大师跟前,让他来调解争端。有一次,他听说有个猴群的首领奄奄一息,便让猴子们将它带到修行所来,它死后马哈希按照托钵僧的葬礼仪式将它埋葬。

每年马哈希都会在修行所众弟子的陪同下在阿鲁那佳拉圣山上四处走走。山上有条大路风景甚好,绿树成荫,两旁是贮水池、神龛和寺庙。有时候他们晚饭后出发,黄昏时分回来。有时候则是黄昏时出发,一两天后再返回。这条大路不过八英里长,几小时便可走到头;不过马哈希时常处于“禅定”之中,一小时不过走一英里,走完一英里还要休息一下。酷暑时分,众人走得疲惫至极,又渴又饿,一群猴子发现了,便爬上蒲桃树,摇下一堆树上成熟的果实,四散开去,不拿走一个。众人吃得分外高兴,这便是猴子在报答马哈希的恩情。不过,还有一次他就不这么幸运了,他无意中踢到了一只马蜂窝,一下子所有马蜂全部叮了上来,将毒针刺进了他踢中蜂窝的大腿。“是的,是的,这条腿有罪,”他说,“那就让它痛吧。”他并没有将马蜂赶走,也没有逃开,而是静待它们散去,他将这如酷刑般的痛苦看作是因果报应。

年复一年,到修行所来拜访的人越来越多,各个阶层的都有。有一天晚上,夜幕巳经降临,大师和一位虔诚的信徒正坐在大厅里,突然听到有人在外面喊叫。这位信徒便起身去看个究竟,发现门外站着一个男人,还拖家带口。这个男人问他自己和家人能否见见“薄伽梵”,领受他的恩泽。这信徒觉得奇怪,因为马哈希从来都是来者不拒。“那你还问个什么呢?”他说。那个男人回答,“我们是贱民。”这信徒明白乞求马哈希的许可便是对他不敬。因为他毫不理会种姓制度,于是他便告诉那个男人,大师欢迎他们来访。男人一家于是进入大厅,在马哈希面前匍匐跪拜。大师的目光落在他们身上,持续了十分钟,便赐予他们恩泽。后来这位信徒说他曾看到许多富人名流跪拜在马哈希脚下,却没能得到过这样的礼遇。

马哈希极少说话,不过朝拜者只需看见大师端坐于此便能拋却烦恼寻获内心的宁静。有时候朝拜者看见大师浑身弥漫着奇异的光彩,可是他们告诉他时,他却丝毫不把这个当回事。他们提问的时候,若是轻率发问,大师就保持沉默;但若他看到提问之人情真意切,便会明示答案。很多人都觉得大师能看穿人心,因为他有时候会回答朝拜者尚未冒昧提出的问题。许多人为大师所打动,纷纷离家来到修行所,想要过这种朴素的生活,通过这种生活方式与“无限”融为一体,达到神圣之境,此乃“顿悟”是也。马哈希若是知道这些人仍有责任未尽,上有老下有小,便会劝他们回去。常有人来问大师,自己所从事的职业是否会干扰宗教修行。大师这么回答提出这个问题的人:“有可能,俗世之务要做,但要超脱其外,要始终坚持只有‘自我’(Self,应翻译成”自性“)才是真实的。要谨守自性,便无法恪尽尘世的责任,这么想却错了。你必得像个演员,穿上戏装,扮演角色,甚至能和所扮演之人情意相通;不过要始终明白自己并非戏中之人,而是真实生活中的自己。同样,一旦明白你不是那具躯壳,寻获了‘自性’,那么又何必为这具躯壳的意识,或是‘我就是躯壳’的感觉所困扰呢?这具躯壳的所作所为都无法撼动你对‘自性’的坚持。这种执著也绝对不会干扰你的躯壳去承担它应有的职责,正如一名演员明白真实生活中的自我,但这一事实绝不会干扰他在舞台上所扮演的角色一样。”

7.晚年及圆寂

大师逐渐老去,已近古稀之年,他常年遭受风湿病的折磨,大概是久居阴湿的山洞中所致,双目也渐盲。1948年末,他的左胳膊肘上长出了一个小瘤,后来便恶化,肿痛不堪,得立即实施手术。术后伤口愈合,可是不久又复发,此前就诊断为癌肿,又得立即手术切除。外科医生认为挽救大师生命的唯一办法就是截肢,可是大师拒绝了。他微笑着说:“无需惊慌,躯壳本身便是病痛,顺其自然吧,何必自残呢?”他的病情一天天恶化下去,为了控制癌症蔓延,他接受了各种治疗方法,有那么一段时间他的情况有所好转。不过癌肿再次复发,第三次手术切除;可是胳肢窝下又发现第二个肿瘤,生长迅猛。医生一致认为接下去除了施加麻药,他们无计可施。

大师遭受着巨大的疼痛折磨,他却毫不在意。整个患病期间他始终淡定从容,就连接受治疗也是为了让弟子安心。他说:“如果征求我的意见,我自始至终都是那句话:没必要治疗,顺其自然就好。”有一次他对一位贴身弟子说:“我们吃完饭了,还需要盛饭的叶碗吗?”他还告诉过另一位弟子,有真知灼见的人会非常乐于摆脱躯壳的束缚,就像奴仆会乐于卸下自出生之时便背负在肩上的重担一样。

在大师身患绝症的这两年,他仍然竭尽所能每日修行:日出前一小时沐浴,定时接见前来拜访的虔诚信徒。他的身体状况很快传遍整个印度,成百上千的信徒纷至沓来。大师的七十一岁生日也如往年一样庆祝,他静坐聆听弟子们颂唱献给他的赞歌。阿鲁那佳拉神庙的神象也来了,向大师跪拜行礼,立定了一会儿,便用长鼻子点了点大师的双脚向他告别。显然,大师的日子不多了。

![[转载]揭开七色面纱 [转载]揭开七色面纱](/pic/30032636591018.jpeg)

摘自《美赫主》第十一卷

作者:宝·喀丘瑞(印)

下午在客栈,穆鲁克塔拉·罗摩林伽姆·沙斯特里(巴巴昵称其巴巴·沙斯特里)用古典风格唱了几首卡比尔和弥拉的歌。卡比尔的歌《揭去面纱,得见罗摩》触发巴巴解释:

想象一下,你们自古就在,现在仍在,将永远在。还有什么可担心的?我想让你们都记住,你们必须诚实。必须对神,对你们自己,对他人诚实。你们若诚实爱神,就会忘记自己,在万处万物中看见我。神不喜欢伪装,仪式只是外表。将信爱拿来炫耀,是对神的侮辱。这就是卡比尔所说“切莫沉湎于欲望”的意思。

有许多瑜伽士能够达到三昧、在空中飞或在水上走,却不懂什么是爱。该神爱焚毁我们的所有限欲望;但这种爱中燃烧应当是无烟的。卡比尔一言蔽之:“揭开七色面纱!”他没说“拿掉”纱帘,而是用“揭开”一词。

实际上,这个面纱微妙得,连最精微和高级的念头都刺不穿或撕不开。该面纱有7层与7结。7层属不同颜色,属7类业相。这些印象属于幻相生活。更清楚地说:这个我们通过感官看、听、体验的世界,是一个幻相,基于7种虚幻欲望。浊生活的整个运作,都建立于这7种欲望之上,这就是为什么灵魂的“下降”和“上升”皆有7个阶段。

梵天的真正基地在头部,所以你们发现通向这些幻相的7道门——2只眼,2只耳,2个鼻孔和1张嘴。高级灵魂内眼打开,进入道路时,可以说“解开”第1结。第1结解开时,7层面纱的第1层脱落,相应于口。第1结解开时,可以说行者已粉碎1种欲望,进入第1层面。

第2结解开时,相应于右鼻孔,第2层面纱脱落,行者可以说已进入第2层面。在此看见奇妙事物。虽说这些事物皆虚幻,他若迷失其中,就完了!(注:此处“完了”意指迷失于天堂。唯有至师或阿瓦塔,能从这种“神圣麻木”中救出这类灵魂。例如穆罕默德玛司特,1936年在孟买找到他。巴巴将他拉出该迷醉。)第3结是左鼻孔。在此行者看见更迷人事物。并且能知晓众人的心。第3结之后,行者进入耶稣所说的灵魂之灵性暗夜。

第4和第5结同时解开,相应于右左耳。这些欲望被粉碎,行者进入第4层面。并且成为全能。他甚至能起死回生,在此他有可能堕落最底深渊。他若滥用能力,就会堕落。若抵制住使用能力之诱惑,便同时解开第6和第7结,相应于双眼,并粉碎第6和第7种欲望。他现在进入第5层面。但面纱仍在,他看不见神。惟有神的恩典或大师的帮助,才能扔掉或撕开该面纱。之后行者进入第6层面,由前额中央即第3眼代表。此刻他面对面看见神无处不在。

很少人能进入由头顶代表的第7层面。在此人成为神。但这唯有靠大师的帮助才能实现。只有极少人从头顶下降到心灵。大师能够在眨眼之间,甚至更快,同时拿去所有这些面纱和一切,因为一切皆虚幻。

这最终意味着:惟独神真实,别的皆幻相。我们都永居于此,我们的至爱上帝。故我们皆一。

摘自:《真我与我》

问:前世今生的转世之说,是否为真?

尊者:若无明存在,则前世今生的概念必然存在,然而,不论现在、以前、未来,并无转世可言,这是真理。

问:有修行者,能知其前世,是真的吗?

尊者:你尚未知今生,便要知前世吗?先了解今生为要。今生所知有限,已令你折磨受难,何苦要平添无谓的知识,增加负荷呢?若能自真我的高阶以观,则在此虚幻世界的死亡与再生,不过是认同此身为我之无明而已。昧于真我的无明,使人身的生死不断流转,但了悟真我者,其心思已灭,并臻高阶之真理层次,则其人并无生死可言。只有昧于真我,认同身体者,才在人身的生死中,流转不尽。

问:人死亡后,其情形为何?

尊者:请着眼于今生现况,莫担忧未来,未来会自理。你始终存在着,你在清醒的存在状况,与睡眠时的存在,完全相同,为何要分别二者的不同呢?你在睡眠时,会提问出生后的事吗?为何在清醒时,要提问死亡后的事呢?让生者虑及出生后的事吧.

问:佛教的观点,不认同灵魂有延续性的个体,但印度教承认有转世的自我个体,灵魂是否为印度教所称,一再转世,抑或只是一团心智习性?

尊者:真我永续而不异,转世的自我个体,是属于低阶层次,亦即思维层次,但了悟真我超越此一层次。

转世是生命本然的“在”,被扭曲而虚幻流衍,故佛教否认之。吾人之无明,是认同无自主性的躯体,而与精神混淆。

问:我们不应寻求不再出生吗?

尊者:先找出是谁在出生?是谁在死亡?当你入睡时,曾思考再生或现在清醒的情况吗?先找出现在问题的起源,然后得到答案,你将发现,现况无出生,亦无苦难。真我统摄一切,全然吉祥,甚至现在吾人已免于再生,何必自困己身呢?

问:尊者你的意思是说,我们从未出生吗?

尊者:是。你认同你是这个身体,因此,以身体的生死,视为你的生死,但你并非这个身体,故你无生亦无死。

问:所以,你不支持再生的说法。

尊者:不,我要你摒除再生的困惑。是“你”在想你将再生。注意看,这个问题是谁提出的,除非找到那个提问者,否则,诸此问题,永无答案。

问:渴望生命或渴望再生的原因是什么?

尊者:渴望生命,乃生命内在的本质使然,但自我误认躯体为自己,意识杂糅其间,导致渴望再生,以期延续生命。虽然如此,这种错误,必须终结,消融于真我,而得永生。再生的真谛,是指精神上自我的死亡,这是耶稣钉在十字架的涵义。

问:通神论(theosphy)说:死亡后再生,其间相隔五十年至一万年,为何如此?

尊者:两个意识状态的估量准则,并无彼此牵连关系,所有此类的估量,均属假设。每个生命个体死后再生,所需的时间不一,然而必须确实了解的是,并没有灵魂往来,但有个体心思的萌起与运作。无论在什么状态下,心思起应,便认同身体,在物质界成为物质之身,在梦境中便成梦者之身。梦中有雨,身便淋湿,梦中罹疾,身成病体。躯体死亡后,心思暂停活动,但过些时不久,心思在另一灵体、另一世界,复起活动,直至找到新的躯壳,转成所谓“再生”,但这些现象对悟者而言,不具意义,因了悟真我的悟者,其心思已灭,不复萌起,身虽逝亡,不至再生。他的生死虚幻之链,已然断绝。在此,必须清楚明白的是,整个生死过程,乃是心思所萌起而运作的虚幻,实则,在了悟真我的全盘破除虚幻下,无生亦无死。

问:人死后,其个体性的魂魄已消逝,犹如河流入海,已无河流可言,不是这样吗?

尊者:你看芟除树枝,不久复萌,只要树之根本仍在,则枝叶茂长;同理,人死时,个体性魂魄之习性,暂时沉入本心,但未灭绝,适时于再出生时又复起,这便是个体性魂魄再生的道理。

问:我对人死与再生,仍感困惑,终究而言,人之出生与再生,皆属虚幻吗?

尊者:若有出生,则断无只有一世的出生,那是一系列累世的再生,为何你会在今世出生?你将以相同的理由及心态,持续下一世的出生。若你能问:到底是谁在出生?或问:是为你或别人而出生、死亡?则你将寻获真理,而燃尽业报,使你不再出生。经文记载:只要了悟,便消尽累世无数的业报,犹如点燃火苗,便炸光满山的火药。那是自我在肇造整个人间生与死的世界,无数的学问,不尽的探讨,堆砌成庞杂而困惑的论述,若经由探究真我而消融自我,则整个世界及一切学问将灰飞烟灭,独留真我,炳然长存。

作者简介

蔡神鑫

美国旧金山州立大学(SFSU)研究所硕士,曾在大学执教。熟悉奥修、拉玛那、克里希那穆提等印度悟者的教导。着有《无苦与破我》《超越与寻觅》《美国法治论集》等书,另有编译多种。

作者后记摘

约十余年前,余短期旅居美国,偶在书店购得拉玛那书籍数册,阅之惊喜欲罢不能,乃寻绪追读其人。经年以来,朝夕研阅,精究详审,拳拳服膺之余,奉为上师,敬爱弥深。自忖台湾读者,知拉玛那者稀,而中文读物亦寡,乃不揣,多方取材,编撰此书,用宣斯人,以扬其教,尽棉薄尔。

成道(证悟) —选自美赫巴巴语录

达到真正的自知即成道或证悟神。成道的是一种独特的意识状态。它不同于所有其他意识状态,因为所有其他意识状态都是通过个体心的媒介被体验的。神的意识状态,丝毫不依赖于个体心或任何其他媒介。

只有在认识某个有别于自己以外的东西时媒介才有必要。而认识自己的真我,无媒介则是必要的。即必须不通过媒介。

事实上,意识与心的联系,对成道来说,绝对是障碍而不是帮助。个体心是自我意识或称孤立感意识的所在地。是它创造了有限的个性。后者助长二元、时间、变化的等幻相。同时又被这些幻相所滋养。

要认识大我的本来面目(真正的自己),意识必须摆脱个体心的限制。即个体心必须消失而意识必须保留。

在灵魂的整个生命历史中,意识伴随个体心而发展,所有的意识活动都是以个体心为背景进行的。因此,意识现在已牢牢地扎根于个体心难以摆脱这个背景了。其结果是,心若止息意识也随之消失。例如在静心时任何试图停止心理活动的努力,都会倾向于让人变得无意识,这表明了意识与个体心的难解难分。

每天的睡眠现象,在根本上,并不有别于在静心过程中体验的暂时平静,但在起源上略有不同。由于个体心不断面向二元世界,陷于不断的冲突之中。当它因此变得疲惫不堪时,便想丢开自己作为单独实体存在的身份,返回到无限中去。此时,退出自己所创造的世界,经历暂时的平静。但这种平静总是伴随着意识的中止。

睡眠时心理活动的静止,使得意识完全淹没而被无意识覆盖。心理活动和有意识的运作的这种静止只是暂时的,因为储存于心中的印象(业相)会驱使它重新启动。一会儿,印象的刺激功能使得心兴奋起来,并恢复通过其媒介进行的有意识活动。因此,依照活动与休息交替进行的规律,清醒期紧接睡眠期,睡眠期紧接清醒期。

只要心中的潜在印象没有完全清除,就不会有个体心的最终湮没以及进而的意识解放。心在睡梦中只是暂时忘记了自己的身份但并未最终失去其个体存在感。醒来后会发现,自己仍然受制于过去的局限。意识得到某种恢复但仍受心的制约。

有限心就是自我牢固地扎下根的领地,自我通过它所陷入的一堆幻相来延续其无知。阻挠着潜在于灵魂中的无限知识的显现。因此,它是成道路上最难以逾越的障碍。对此,一位波斯诗人形容说,“刺穿愚昧的面纱何其难!因为在火焰上压着一块岩石。”如同一岩石使得火焰不能升得更高一样,只要意识之火上压着自我这块岩石(负担),即使渴望了解自己的真性也绝不能成真。

自我的冥顽,贯穿于灵魂的整个发现之旅,从而使得找到大我成为不可能。年迈之人,牙痛会引起无数的麻烦,尽管牙齿已松动却难以除根。因爱或苦行而变得虚弱的自我同样难以根除。它会顽固到最后。虽然随着灵魂进步而变得松动,但它会持存到意识内化的第七层面——最后阶段。

自我,是所有人类活动的中心所在。可把自我企图歼灭自己的努力比作一个人尝试站在自己的肩膀上。正如眼睛无法看到眼睛本身一样,自我也无法结束其自身存在。它为消除自我所做的一切努力,都只是加强其自身存在感。它在反抗自己的努力中更加兴旺发达。因此,它无法通过自己的绝望行动来完全消失。虽然能成功地改变自己的性质。

自我的消失取决于作为其所在地的有限心的消亡(溶化)。

成道就是从心的局限中解放意识。当个体心消融时,与之相对应的整个宇宙也随之化为乌有。意识不再被任何东西所限制和遮蔽,并服务于启悟无限实在状态的目的。

沉浸在幸福的成道灵魂,完全无视宇宙中的景象、声音、物体。在这方面,有点类似于酣睡。但在成道与酣睡之间却存在着无限的差异。

睡眠时,宇宙幻相消失,因为所有的意识是暂时搁置(中止),但却没有对神的有意识的体验。因为后者要求自我完全消灭而意识完全转向终极实在。有时,当一个人的深度睡眠被简短打断时,他可能会有那种意识被保留但意识不到任何具体内容的体验。就是说,有意识,但不是对宇宙的意识,而是对无(什么都没有)的意识。这种体验类似于成道的体验。成道时,意识完全摆脱了宇宙幻相并显现出迄今一直被自我所遮蔽的无限知识。

睡眠时,个体心继续存在,虽然它已经忘记了包括自身在内的一切。心中潜在的印象,在淹没的意识和无限实在之间制造了一层面纱。因此,睡眠中,意识被淹没于个体心的硬壳里,但它却不能逃离这个外壳。虽然灵魂已经忘记了与神的分离,此时他实际上已经与神合一,但这种结合却是无意识的,即它意识不到这种结合。