作者归档:夕阳

你的脑子在把你带入戏中!

强者先牵

最终决定命运的依然是你的人格

偷心不死,必落邪道。

禅-如如不动的活力

需求的层次

业力平衡与命运的魔法师

聪明智者几近于死,好发人之私也。

人的成长是非常可观的

这才是真正的修行

坦陀罗-摘自《室利•罗摩克里希那言行录》

附录 B ——坦陀罗

坦陀罗是一个重要的印度教哲学体系,它秘密地声称吠陀仅是外表。坦陀罗经文包括提到了吠陀的起源。然而,像瑜伽和宇宙古史(往世书)一样,坦陀罗在随后一系列的发展上,对奥义书有显著的影响力。现代印度教的崇拜仪式已经染上了很大的坦陀罗色彩,尤其在孟加拉,克什米尔,古杰拉特和马拉巴尔更为显著。

根据坦陀罗所述,实相——或者称为“纯洁意识”是一种萌芽状态(胎藏),被认为与萨特(Sat),或者是“纯洁的生命”,而阿南达(Ananda)则被称为“纯洁的祝福”。吠檀多和坦陀罗都对真理有一个共同的认识,然而,将会在此陈述重要的差别。通过对语言和思想的转化,这种“存在——意识——祝福”,或称为萨特旦安达(Satchidananda)会受到摩耶(幻像之意)的束缚,而它出类拔萃的本性会通过形式和类别的术语表达出来。

根据吠陀经,萨特旦安达(Satchidannanda),或称为梵天,在纯洁精神的真实本性里面;摩耶随之而来,仅是在宇宙的创造,维系,毁灭的时间平面上起到作用;无论是受造物还是创造本身都不是最终的真实,因为真正的知识只会在一种无分别的状态下展现出来。另一方面,根据坦陀罗所述,萨特旦安达也被称为“湿婆——萨缇”,这个连字符号连接的单词及其意义就是:没有另一人的存在,不可能引发一个人去思想。依照坦陀罗,拒绝萨缇(或者是变成的力量)的纯洁意识或纯洁存在,只能是一半的真理。萨特旦安达主要地被授予了自我进化和自我回旋的力量。因此,完美的体验是完整的体验——那就是说,存在的意识和变成的意识。只有在相对的世界里面,湿婆和萨缇才会被认为是分割的。此外,坦陀罗认定世界的进展和吉瓦(Jiva,个别的灵魂)都是真实,并不仅仅是叠加在梵天之上的幻觉。坦陀罗一般的非二元论和纯洁二元论不同,它声称吉瓦最后会与实相成为一体。

根据坦陀罗所述,摩耶把真实掩盖了,把有意识与无意识,存在与非存在,喜乐与不喜乐两极分化。通过这种极性,无限变成了有限,无分别变成了分别,不可估量变成了可估量。同样地,非二元实相变成了进化——这正在成为真实,并不仅仅是吠檀多的外表——进入了与“中心”连接的多样化上,或者与本性分离,以各种不同的方式相互发生作用与反作用。一些中心,例如人类,发展出感觉,认识和意志的力量,而其他的就缺乏这种力量,有各种不同程度的力量,或者不同程度的缺乏。此外,有些中心,是认知者,而另一些是认知对象;一些是享受者,另一些是享受对象。各种不同的确定条件都组成或者维系着一个中心,例如一个吉瓦(个体灵魂),由于它的行为(业力)作用与反作用的影响,也受到限制和束缚。这些确定是“束缚”,编织着吉瓦现象生命的网络。它受到了束缚,行为也像“动物”。(pasu,帕苏)。

通过实相的进化,通过它难以了解的力量,进入了多种中心里面,有生命或者无生命的,它的真实本性通过仍然是纯洁意识。尽管坦陀罗否认作用与进化的真实性,实相并不会停止去成为它自己。

通过无限自身的敞开,通过它能够到达的境界,一个有限的中心无论在进化过程中的任何位置上,都不会停止成为纯洁实相的一个“点”。当个体灵魂面对这一个“点”,无疑就是实相;个体灵魂面对摩耶的面纱,它就会受限制和束缚。因此,在每个个体灵魂的中心(吉瓦中心)里面,既有个体,也有无限;既有现象,也有真实的要素。摩耶起作用的方向就称为“向外能量”,用它的束缚力创造了吉瓦中心;逆转的方向就称为“回归能量”,揭示出实相。;坦陀罗(尤其是“左手”途径的训练,稍后会介绍),指示出“向外能量”转变成“回归能量”的方向,是受束缚的个体灵魂转化成“释放者”或“解放者”的过程。正如坦陀罗所说:“有下沉就必有提升”,“剧毒的杀人毒药在智者手中会变成生命的炼金术”。

各种激情与欲望连同着向外在能量而形成,个体灵魂如同陷入现象世界的罗网。一些激情会表现为这张网上的主要网结。唯一的问题就是如何把这些物质享受的主要刺激转化成灵性体验(瑜伽);如何使欲望得到升华。如果可以做到,那么就不会受到逆转本性而行的束缚,无限的个体灵魂会意识到它与无限实相不二。

个体灵魂,被“外在的能量”捕获,感知到二元性,抱着喜爱与痛苦,接受与拒绝,身体与灵魂,精神与物质等观念。但是,如果非二元性质的湿婆—萨缇单独地存在,正如坦陀罗所主张,所有的分别一定是相对性的。这样,男性与女性之间的分别,相互之间的欲望是其中的主要欲望,他们之间的肉体结合都是属于相对层面,设想那里有一场肉体与精神之间的持久冲突,个体灵魂就像被普遍习性束缚着的动物。只要个体灵魂还是处于相对层面,分别是恰当的,甚至是有价值。然而,遵守道德或者社会习俗对于那个层面来说是赏心悦目的,使个体灵魂不致于沦落为动物。为了让个体灵魂明白到这是真正的湿婆(绝对者),它必须要消解每一种二元性,明白到事实上无论是身体层面还是道德层面发生了什么事,都是湿婆—萨缇,曾经是分离的实相及其能量。人没有看到宇宙的总体,当一个人明白到创造、维系、毁灭的整个过程都只不过是里拉(Lila)的表现,或者是湿婆—萨提的欢愉;对于这样的人,万物都会被视为湿婆—萨缇的一种表达方式。坦陀罗训练技巧的特殊性在于把变化多样的“外在能量”逐步综合到“回归能量”,分离、两极分化,甚至对立都会视为同一,变成融洽与平和。

然而,两股能量并不会单独运作,一股会排斥另一股;它们是同时存在,尽管强调振荡一股猛攻另一股。因此,它们都是被认定为二元和不同的,非二元论则认定它们是内在的,透过内在可以看到联合,平等和相似性,不仅仅是一团混沌的抵触微粒,甚至“外在能量”在宇宙的创造与维系起作用的时候也是联合。我们的普通经历也会表现成体系,通过这个体系,向我们揭示了限制性和条件性的认同。简单地说,尽管外在能量表现出其分别性,认同要么是隐藏于内在,要么是受到可见的条件性限制。

让我们以男人与女人做例子。忽略某些条件和限制,两者在某些方面可能是同等的;两者之间分别显著,但可以消除。然而,强调两者之间的分别会形成男女之间的束缚,这在日常体验可以看见。当他们真正地认同,而不是实际的相等,这些束缚会消失。因此,问题就是如何定位,或者重新定位被掩盖的同一性。

吠檀多的非二元方式是否认所有的受限附带条件,这被称之为不真实,直到一个人在男女之间除了看见梵天,或者纯洁和无分别的意识之外,对其他一无所见为止。为了达到唯一的肯定,每一个二元的残迹都必须丢弃;换言之,吠檀多要求求道者弃绝这个世界的名相(名字和形式),但说比做容易,因为仅有少数人可以实践这种弃绝。

坦陀罗的方法不同,指示出提升的训练。肉体的男性与女性,毫无疑问是不同的,他们沿着宇宙进程的外在能量漂流,通过回归的能量,他们 可以提升到宇宙法则里面,意识到了整体,那就是“湿婆—萨缇”。在相反的外在能量里面,求道者需要把完整或者极性“带在一起”,这样就会意识到他们的同一性;从而男性与女性的肉体结合是次极限于“湿婆—萨缇”的创造性结合。坦陀罗的“左手途径”相当严厉,规定求道者(或称为“撒哈卡”)的条件必须是“英雄”级别(后面会有介绍),精神训练的仪式上需要女性的调整,表现出如何次极限于所谓的“肉欲”行为,直到最终体验到至上的非二元性!湿婆—萨缇的完美祝福来到了。这种技巧制造出非常相似的主要欲望,为如同“受到强烈束缚的动物”一样的人敞开了“空间”,或者是体验萨特旦安达的通道。如果跟随正确的途径,所有条件都准备妥当,求道者会在他的努力中取得成功。

坦陀罗的次极限形式包括三个阶段:净化、提升,以及在纯洁意识层面上获得同一性。首先,求道者必须通过把“外在能量”转化为“提升能量”来去除无用的渣滓。根据坦陀罗,纯洁的宇宙法则在某个阶段会反对直线,进入非纯洁法则,后者组成了自然领域(自然王国),就像“盘绕的”曲线,个体灵魂在里面徘徊,会被囚禁在里面,被抓进自然决定论的罗网里面,无处可逃,直到盘绕的曲线不再盘绕,敞开了释放的通道,提升到纯洁的宇宙法则里面。这个过程完成之前,个体灵魂仍然漂浮在“外在能量”之上,随之移动,喜爱主要的欲望。不管产生喜悦还是痛苦,这些欲望都集中于一连串的附加链条之上。它在设置了解开“盘绕的曲线”的谎言,使之封闭。

这种坦陀罗技术用语就称为“唤醒的”昆达里尼,或者称为向上的拙火能量,人可以借此从不纯洁层面的法则进入纯洁法则。盘绕的拙火的头部原本向下,现在要转为向上。拙火能量方向的转变就称为净化,进化之后的个体灵魂仍然停留在里面。下一步就称为提升:沿着“外在能量”而行的宇宙法则秩序必须转变方向,开始回归的旅程。提升是与下沉相反的秩序,有下沉就必有提升。求道者必须把自己从沉重和较为不纯洁的要素中提升到微妙和较为纯洁的合一上,直到获得湿婆—萨缇意识。这是次极限模式的总体框架,可以适用于所有的提升模式,紧跟随着的是二元和非二元,还有其他思想体系。

求道者的灵性唤醒在坦陀罗里面是用“唤醒和提升的昆达里尼能量”的标记来描述。这种昆达里尼是什么呢?有意识地理解并不是坦陀罗神秘和深奥之处,坦陀罗的奥义是建立在由所有宗教信仰所描绘的灵性体验之上。每个真实的灵性体验,例如看见光或者幻像,或者与神合一,都仅仅是上升的昆达里尼的表现。让我们尝试用一个物理科学的幻像去帮助了解昆达里尼。物质的粒子有两种能量:潜在的(potential)和运动的(kinetic),总共加起来保持不变。运动的能量仅是所有能量的一小部分,负责粒子的移动或者运动。运动的能量与总能量之间存在着特别的比率;当这个比率由于内在的分子运动而发生改变的时候,粒子的本性就改变了:一种元素变成了另一种。根据坦陀罗,昆达里尼以宇宙能量的形式,呈现在每件事物里面,甚至在一个物质分子里面。像运动的能量一样,仅是其中一小部分在运转,而剩下无可估量的能量却残留着,就像潜在的能量,“沉睡”或封闭在“根基”里。这是一个巨大的贮存能量,上面是运作的能量,就像粒子的运动能量一样,仅是其中一小部分,同时,在个体灵魂的中心还有潜在的昆达里尼能量,是主体能量(包括身体的,精细的和因果关系的能量)的贮存库,也有运动的昆达里尼能量,负责个体灵魂的运动和移动。上升的昆达里尼是整个身体和思想运动的复杂机制的中心枢轴。昆达里尼的运动能量与所有能量特殊比率取决于身体机制的当前条件与行为。转变是必须的,通过对身体主要元素的转化,使当前的身体运作变得更好和更有效。身体、精神和至关重要的机制只有通过“上升的昆达里尼”,通过拙火从“向下”重新定位为“向上”,转化,鼓动与提升才变得可能。通过前者,物质身体制造出“盘绕的曲线”,受限于特征,受到功能和可能性的束缚。通过后者的力量,它打破了束缚,限制得到了转化。这是普遍的法则。但是,通过不同形式的灵性纪律训练,潜在的贮存能量可以被激活。与王瑜伽和智瑜伽一样,信心和爱如同最强而有力的杠杆,提升向上的昆达里尼。重复神的名字或者一个神圣的曼陀罗,甚至是音乐,都会在这个过程里面有所帮助。坦陀罗并不排斥这些手法。坦陀罗的学生思想上应当忍受昆达里尼上升过程中的心理变化,更多是意识的敞开,伸展和提升,而不是机械性地进入更加高的能量。唤醒昆达里尼的主旨并不是获得更高的能量去表现奇迹,或者享受物质欢乐;而是意识到萨特旦安达(Satchidananda)。

昆达里尼的唤醒是通过中脉作为途径,被描绘成神经系统的中枢神经。这是一种空敞的渠道,中脉通过脊柱,通过脊椎底部的基本中心(脉轮)与大脑连结。坦陀罗提到了中脉通过的六个中心,这些中心是很多球体和平面,在坦陀罗则描绘成不同颜色的千瓣莲花。对于世上普通来说,这些中心是封闭的,莲花就像未开放的花蕾。随着昆达里尼通过中脉而提升,接触到这些中心,这些花蕾就会完全地向上绽放,成为花朵,求道者获得了灵性体验。灵性练习的目标就是让昆达里尼从较低和较毛重的中心提升到较高和较有意识的中心。在昆达里尼的向上旅程期间,个体灵魂并没有完全地从相对状态中释放出来,直到进入第六个中心为止,是真实体验的“窗口”。在第六中心(位于两眉中央的两块花瓣的白色莲花),个体灵魂散发出它的自我,燃烧了二元性的种子,较高的本觉从较低处的灰烬中提升起来。为了能够活在纯洁意识里,现在肉身如同死去一般。第六中心是关键,千瓣莲花的力量通过这里进入大脑,如同无限的海洋,转化着小小的贮水池,也就是个体灵魂的自我,填满了贮水池,使它溢出了水,不再是小小的贮水池了。昆达里尼最后会在大脑中提升到莲花之上,变成与湿婆(绝对者)合为一体;求道者会意识到,在意识转化中,他与“湿婆—萨缇”合为一体。

坦陀罗讲究老师和学生的资格,也需要曼陀罗或者神圣语言、图表、神像、仪式,精神部署在坦陀罗实践中是十分重要的。

一个有资格的老师,或者古鲁,必须是出身良好,有高尚的品格。他必须有同情心,内心平静,应当熟悉坦陀罗和其他经文的诗句,有规律地重复神的圣名,在火祭中提供祭品。此外,他应该拥有一个愉快的部署,有满足弟子愿望的力量。对于坦陀罗的学生来说,古鲁的帮助必不可少。昆达里尼上升,净化了他的身体元素,思想变得纯洁,重大的变化会在他身上发生。在灵性修持的实践上,求道者经历了一系列的危机,需要外在的帮助。神圣母亲不是别人,正是昆达里尼本身,只要真正的危机来到,都会以优雅的形式给予缓助,但是,一个人类媒介是必要的。古鲁擅长于坦陀罗修持,对弟子富有经验,为弟子校验修持结果。弟子不会仅仅是把古鲁看成一个人,而是看作神的化身。正如灵魂的肉体化表现一样,古鲁拥有一个特别的位置,在弟子修持出现困难的时候负责指导弟子,在每一方面照看他的幸福。

像老师一样,弟子也应当出身良好,拥有无可责备的品格,正直的本性。经文上的诗句说到,他应当拥有敏锐的头脑和仁慈的心,对死后生命持有信心,履行对双亲的责任,从血统、学者身份和财富的傲慢中释放出来。此外,他应当避开不信者群体,准备以所有的谦逊去服务师父。随后将会描述三种类型的求道者。

一个负责任的老师不应草率地接受弟子,求道者也不要接受一个不吸引他的人为老师。启迪模式和指引的不同,是取决于老师的能力和学生的资质。一个普通的启迪是借助详细的仪式来进行。但在更高级的启迪里面,这些仪式将会变得次要,弟子也借此很快地得到深层灵性体验的加持。

曼陀罗在坦陀罗修持中扮演重要的角色,就像吠陀和宇宙古史(往世书)的祭礼和赞美诗一样。“曼陀罗”这个词的字面意思是:“只需观照,便得解脱。(不知这是否符合原意)”曼陀罗是声音——等同于神,也就是胎藏或原初意识;外在的肖像是曼陀罗的物质形态。声音的振动是胎藏的首要表现,与原初意识最为接近。它是纯洁意识和物质对象之间的真正中间媒介,既不像前者那样绝对非物质化,也不像后者那样密集。曼陀罗认为振动和启迪是同一种宇宙能量(或者说是萨缇)的两种表现,两者都会引向对原初意识的认识,否则甚至会错过对一位智者的领会。曼陀罗并不仅仅是语言,而且还是超越力量的思想的集中形式;它们在自己的幻象中揭示出种子。求道者发现曼陀罗和神二合为一,有等同性,神性化身在曼陀罗内。对于无知者,曼陀罗产生的振动仅仅是物理现象,曼陀罗只不过是一种声音,而不是用作创造与想象。幻觉隐藏在曼陀罗内,就像橡子里面的橡树。幻觉很快地暴露了,变得被赋予了不可思议的力量,揭示出内在的宇宙能量。坦陀罗认为曼陀罗并不是人脑的杰作,而是永恒的存在,求道者通过反复念诵它们而达到完美。

神秘图表就称为“具(印度教和佛教坐禅时所用的线形图案)”也在坦陀罗仪式中使用。一种“具”是一种图形,就像曼陀罗的声音一样,等同于神。这并不像化学领域中使用的分子结构示意性草图,而是一种真理的陈述,它对擅长者提示出基本力量,发展和维系一种崇拜对象。当“具”被赋予了真正力量,神性就在那里。在坦陀罗仪式上,“具”是一种崇拜物件,上面的图像是更加切实的陈述。曼陀罗和“具”之间有着密切关系。

神的肖像通过一个宗教团体与最终实相结合,也称为意识的化身(意识的具体表现),并不仅仅是一块刻着图案的木头或石头。如果崇拜是有目的地进行,那么图像,曼陀罗和“具”,还有各种其他的附件也变成了意识的表述形式,就像在基督教团体,基督把酒和面包变成血和肉一样。

对于非启迪者,植根于坦陀罗仪式的曼陀罗和“具”变成了毫无意义的行话和魔术般的图表。同样地,只要未被告知者(无知者)关注,所有的物理和化学公式、方程式和概念都会变成一种累赘。例如,E=MC^2就像OM(“嗡”咒,代表宇宙至上力量),对于无知者来说没有多大意义。爱因斯坦的公式有释放能量的意义,是释放锁在原子里面的不可思议力量。公式的奥秘也同样适用于曼陀罗;它们是真正地缩短某些基本实验的距离。同样地,曼陀罗的学生要有信心, 这样会对曼陀罗和“具”的力量有同样程度的了解,就像物理科学的学生一样。一旦给予了昆达里尼和其他坦陀罗原理的通俗解释,就像给予了相对论理论和大型机械一样;但事实证明是谎言,在精密的实验上,一种情形比作另一种,不幸会远远超过每个人所能理解的。坦陀罗声称曼陀罗是灵验的,崇拜中使用的图表是力量,是神或者提婆(化身),是意识的实体,可以获得超自然力量,最早期的求道者通过不同的脊椎中心体验了昆达里尼的提升,最终意识到他与梵天为一体。

让我们简单地设想一下崇拜中采用的坦陀罗仪式。坦陀罗的主旨是让求道者意识到最终的解脱,根据他们的内在进化和欲望,财富、感官的享乐和正义是其次。因此,放下没完没了的各种仪式对于不同的时间、地点和个人都适合。通常一个坦陀罗仪式包括对身体的不同部位赋予不同的神性,对身体元素进行净化,控制呼吸,静心,对生命给予想象,还有就是精神与肉体的崇拜。这些加起来会转化崇拜者,被崇拜对象,附件和崇拜行为的意识,它们都是精华要素。在仪式的高潮,求道者会意识到他与整体合一。身体与精神层面的融洽对于成功的崇拜来说是必不可少的;这些会通过规定的姿势,呼吸控制,大脑对曼陀罗有准确的见解而在粗糙的身体元素中产生,清洗和净化物质身体,而这种净化会通过内在的满足而来。通过静心,身体的粗,浊,精层面会从各自的污染中释放出来。静心(冥想)的目的是能够让实践者感觉到自己与神合一。这种对合一的冥想,坦陀罗的这种中心特征,与二元论的宗教相当不同,二元论宗教仍然维系着神与奉献者之间的差别。“只有变得神性才会敬神”。仪式的最后部分是一种祭礼,奉献者完全地把自己围绕在神性中,与神连接,与神合一。这个阶段,崇拜者和被崇拜对象,有限与无限,个体与整体之间再也没有分别。

坦陀罗据称是一种实验性的科学,允许用实验去查证真相。理论和思索仅是假设;坦陀罗的座右铭是:以你实际能够证明和查证的方式生活。没有必要去接受像“主这样说”的声称作为基础。但是,像所有的科学一样,前提是需要求道者跟随老师的指导,在老师面前做试验和看结果。

坦陀罗指示了唤醒昆达里尼的几个途径:其中一个称为Vamachara,或者是“左手”道路,一方面是由于一些人不知其中的原理,另一方面是由于被不负责任的人滥用,使得整个坦陀罗科学变得令人怀疑。这种途径的仪式是,就像其他诚恳的灵性实践一样,以“回归能量”为基础,寻找相反的过程去创造出“动物性人类”所受的束缚。这条道路的追随者需要五种成份:谷类,鱼,肉,酒和性结合。然而,不同级别的求道者却有不同的涵。Vamachara原则是强调明白事实上是人在灵性生命中制造了过程,而不是懦弱和错误的避免使他堕落,而是要抓住它和限制它,这样就会产生出某种意义的释放。对于某些类型的求道者,称为“英雄”,建议去喝酒和实践性结合,老师会小心地指出利用这种欢乐与刺激会把灵魂从肉体层面上提升起来。例如,求道者首先会被要求去用酒来祭神,然后参加一种献祭仪式。谷类,鱼和肉的情形也是一样。他们享受的欢乐会逐渐得到限制。弟子在一些献祭中被教导去进行性结合,目的是为了创造一个新生命,因此并不采用不负责任的方式进行。坦陀罗从不支持纵欲,或者没有规律地满足主要欲望。据说失去贞操会失去性命,或者使寿命缩短。此外,性结合有一种更深厚的灵性意义,那就是在所有现象世界的体验里面,揭示出二元性里面的合一。即使在肉体层面,一对夫妇也会在欢乐中合一,但是只有灵魂的解放,才参体验到“湿婆—萨缇”的合一和祝福。女性,在坦陀罗的实践上,是帮助弃绝道路上的男性。女性在所有坦陀罗派别都是受尊敬的对象。她被认为是萨缇的化身,是凸出和遍及宇宙的力量。凌辱妇女是令人忧伤的罪过。求道者从老师那里学习如何运用前面提到的五种成份去唤醒自己的灵性。通过曼陀罗,仪式,冥想,祷告,真诚的力量,通过古鲁和神圣母亲的优雅,弟子最终获得了一种本性,使他把日常生活的每一件事变作一种敬神的行为,他也发展出一种理解力,明白到商羯罗一首萨缇赞美诗的意义;“至上的女神,让我头脑的所有运作成为回忆,让我的所有言语都赞美你,让我的所有行动都服从你!”

坦陀罗根据求道者的灵性状态,划分成三种类型:动物,英雄和神。动物类型的人会沿着“外在能量”而移动,从世上行为中得到益处和缺点。他并没有从普遍习俗中提升,也没有切断三个结:“憎恨,害怕和羞耻。”他会受自己的热情控制,成为六种敌对冲动的奴隶:性欲,贪婪,骄傲,愤怒,幻觉和嫉妒。他甚至不允许去接触“左手”道路的五种成份。

胜任五种成份的冒险仪式的学生就称为“英雄”。他有内在的强大力量去“玩火”,用它来燃烧世上的束缚。完全建立在自制之上,他甚至在最受考验的环境也并没有忘记自己。他是一个无惧之人,鼓舞着那些处于动物状态的人。他拥有纯洁的动机,温和的言谈,强壮的身体,足智多谋,有勇气与智慧,敢作敢为,还有谦逊。他珍爱所有的良好品质。

(怎么和奎师那这么相似,简直是神!)

神性级别的求道者已经从所有欲望的束缚中提升起来,没有欲望需要升华。其中一段坦陀罗经文描述了这样的求道者:言行谨慎,热爱众生,自省,平静,有洞察力,还会热切期望其他人得到幸福。他不会从真理的道路上倒转过来,去做邪恶的事。他在每一方面都变得良好,被称为湿婆的化身。他在崇拜里并不需要肉体援助去提升灵性,静心变得自发而来。他经常处于入迷状态,享受着“内在的女人和酒”。他会用觉知,祝福和提升去取代英雄级别求道者使用的“五种成份”。

据称坦陀罗的精神戒律具有宇宙通用性;它承认吠陀祭礼的正确性,承认奥义书的辨别和弃绝,承认王瑜伽的净化戒律,还有宇宙古史描绘的对神热切的爱。它训诫求道者练习意志力和自我努力,实践自我臣服,还有对神的渴望。坦陀罗对它的奉献者承诺不仅享受世间的欢乐,而且还要解脱,承认昆达里尼的力量可以在真诚的灵性追求中被唤醒,这也是世界各大宗教推崇的灵性戒律。

不空摩尼供云咒

秋吉林巴所掘之莲花生大士仪轨

秋吉林巴所发掘之莲花生大士仪轨

《听列宁波——事业精华》

从《拉昧突竹巴切昆些》(莲师心要修法——遣除一切障碍者)所取出之精要瑜珈

修法。

敬礼莲师三身本尊。

为成就三身莲师之必要,

坐在一个隐僻地方的舒适坐位上

依前行、正行、结行之方法而修。

三昧耶。

△首先为前行次第

“南无

我及等虚空一切众生,皈依至高无上的皈依处。

生起愿、行菩提心,我将成就莲师三身之境界。”

“吽 啥

一切被迷惑于二元觉知的恶魔、障碍的力量与邪灵,

请享用此食子并消散回你自己的地方,

在无染智慧的本尊、真言与法身境界中,

坛城之结界范围乃自然地自圆满。

吽 吽 吽

班杂 拉杀 拉杀 壮

VAJRA RAKAHA RAKSHA DHRUNG

嗡 阿 吽

巨大的三身莲师本尊们,自虚空中化现!

让光辉降于此地并赐予灌顶及成就!

请加持此外在与实存的大供养手印如同大地,

成为如海之普贤供养

嗡 阿 吽 瓦吉ra 古汝 德瓦 达吉尔 嘎那 阿比沙牙 阿 阿

OM AH HUNG VAJRA GURU DEVA DHAKINI GYANA ABESHAYA A AH

吽 吽 吽

嗡 沙耳瓦 布架 梅嘎 阿 吽

OM SARVA PUJA MEGHA AH HUNG

三味耶。”

△第二,主要部分的瑜珈法:

“阿

法身本然如虚空,是光明的永续。

报身不绝之光辉照明,是悲心的展现。

化身种子三摩地,是白色啥字。

从此放光,净化对有生命的真实宇宙之执着。

在逐渐堆积的元素(五大)与金刚护幕围绕间

从“壮”(DHRUNG)字出现有圆满特质的珠宝宫殿。

在宫殿中央,一个狮子宝座的莲花、日、月之上,

是我的觉悟——莲花生大士,一切如来之化现。

做寂静微笑的忿怒表情,为白、红合成之色。

我顶戴莲冠,着秘密服饰、上衣、法袍和锦织斗逢。

我的右手持一支金刚杵,左手是一个有金瓶的嘎巴拉。

殊胜秘密的明妃隐于卡章噶之形中而被拥抱,

双脚以游戏高贵姿而坐,我被一团五色光所环绕。

在我的顶上是尊贵的白色报身观世音,

其四臂中,二臂合掌,另二臂分持水晶念珠与白莲花。

在他的顶上是法身阿弥陀佛,

红色身,以平等印手持甘露长寿宝瓶。

在周围的其它四个莲花瓣上,

东方是白色嘉卫当今(Gualwey Dungdzin),

南方是亮白色的玛卫森杰(Mawey Senge),

西方是黄色的奇秋楚桑(Kyechok Tsulsang),

北方是耀眼光棕色的杜奇西钦(Dukyi Shechen)。

围绕在此之外的,是八截面的珠宝

在东方是蓝色的当林根却(Dzamling Gyenchok),

在南方是宝蓝色的贝玛蒋涅(Pema Jungney),

在西方是白色的卡帕巴沛仁晶(Kyepar Phakpey Rigdzin),

在北方是耀眼红褐色的祖楚吐千(Dsutrul Thuchen),

在东南方是红色的金刚持多杰达措(Dorje Draktsal),

在西南方是焰黑蓝色的卡登卷德(Kalden Drendsey),

在西北方是高雅的暗褐色拉萨托仁(Raksaha Thotreng),

在东北方是亮清红色的德千嘉波(Dechen Gyalop);

他们全部以适切的庄严物装饰者。

在四门是四种勇父和其明妃,

在其间的空间中,三根本与护法们如云海会着。

这些外相与空性变运的幻化智慧形相,

都是三金刚精要中的自然成就,

具足五智慧佛部的圆满殊胜灌顶。

嗡 阿 吽

嗡 阿 赞 啥 阿 阿比星噶 吽

OM HUNG TRAM HRIH AH ABHISHINCHA HONG

吽 啥

从南瞻(Chamara)部洲直到西南的土地,

是殊胜的莲花网化身界,

三身不可分别的乌金托仁措(Thotreng Tsal)

与你如海聚集之无量三根本本尊,

当我以虔信心、思慕地迎请您至此地时,

请藉您的慈悲誓愿力而来,

遣除一切障碍并赐予共与不共成就!

嗡 阿 吽 班杂 古汝 贝玛 托仁 措 班杂 萨昧耶 杂悉地 巴拉 吽

阿

OM AH HUNG VAJRA GURU PADMA THOTRENG TSAL VAJRA SAMAYA DZAH

SIDDHI PHALA HUNG AH

杂 吽 班 吙

萨昧耶 剃刹 莲(Samaya Tishtha Lhen)

吽 啥

您圆满一切的事业而不生、不灭、不变,

您自存的悲心解脱一切众生,

像颗如意宝般地您降下一场成就之雨,

金刚持佛的总集体,我向你敬礼!

阿底普 吙 普拉剃恰 吙。

(Atipu Ho Praticcha Ho)

嗡 阿 吽

我呈献您堆如云海般的令人满意物品为外供养,

难以置信的长寿甘露、红甘露与食子之宴为内供养,

空性的智慧、乐空双运为秘密供养;

摄受这些,请赐予共与不共成就!

(八供):嗡 班杂 阿港 巴当 布斯北 都北 阿罗给 根得 涅威得 萨

塔 萨瓦拉 巴杂 拉塔 巴林塔 麻哈 布达 阿 吽

om vajra argham padyam pushpe dhupe aloke ghandhe naividya shabta sarva pancha rakta balingta maha puja ah hung

吽 啥

从精要的法身光明境界中,

自然的化现为乐空报身。

悲心降伏一切的化身,成就了众生的利益。

我顶礼并赞诵全部的坛城本尊们!”

接下来是持诵文。

“吽 啥

在菩提心的精要坛城中,

聚集的本尊显露于智慧神通中,

忆念你们的金刚三昧耶,无有违犯,

并赐予加持、灌顶与诸成就!”

如此恳求后,一心专注地念:

“从上顶冠之佛无量光的心中放光,

聚集轮回与涅盘中的生命精要后,

将之融入他手中所持之宝瓶。

甘露由此宝瓶流出,

经梵穴进入我身,

充满我的身体并净除疾病、伤害、罪业与障碍,

达到两种成就。

嗡 阿麻拉尼 积温剃耶 梭哈”

om amarani dziwentiye soha

上述是聚合利益自己的加持力。

“光从尊贵的降伏众生者心中放出,

遍布六道一切众生。

净化了他们的六种冲突烦恼

并使他们转成大悲尊的形相。

嗡 麻尼 贝玛 吽”

以上是利益他人的全遍性事业。

“在自己——

诸佛部体现之莲师,

心中有一支五股黄金金刚杵在月轮上。

它的中央为啥字,为咒鬘所围绕。

从那儿放光对一切尊者做供养,

并聚集加持力与成就融入自身。

再次放光,令宇宙变成净土,

而其中一切众生皆成本尊身形,

所鸣响之声皆为金刚真言之歌,

念头都是智慧的光明境界;

万物都是不二(非二元)的独一坛城。

嗡 阿 吽 班杂 古汝 贝玛 悉地 吽”

如此,毫无自他二元相对立的持诵于生起和圆满的双运中。三昧耶。

结束了如此的持诵后,现在到了成就与大乐的持诵:

“从自己与坛城本尊合集的身形

各种身体化现而充满了宇宙。

我们的语——如念诵之歌,吼出真言之声。

我们的心是光明的不变境界。

超越时空的胜尊们都被供养而喜乐

而三界众生的两种目的都已达成。

万法完全地圆满

像是难以置信的伟大手印坛城

嗡 阿 吽 班杂 古汝 贝玛 托仁 措 班杂 萨昧耶 杂 悉地 巴拉 吽

阿”

有时候以骑马小调

有时候喝着吽字之歌

特别是修持大乐金刚诵时,

要加上呼吸法。

三昧耶。

现在是事业的应用:

“光从自心放出

勾召四部勇士之心

他们的化现与再化现遍满宇宙,

自然地圆满了四种事业。

哈瑞尼沙 拉打 嘻瑞牙 气踏 幸(台) 幸(台)渣 萨耳瓦 悉地 帕巴 吽

Harinisa radza hriya tsitta hring hring dzah sarva siddhi phala hung ”

如此的持诵,应用在些登宁假(Sheldam Nyingjang)中所描述之专注力的改变。

三味耶。保密,保密,保密。

现在是座间的供宴:

“燃 扬 康

将自心中的种子字观为本尊

放财出 燃 扬 康,净化了将供品当做真实的执着。

光从三个种字而出,将它们转化为智慧甘露

变成令人满意之供养云而充满虚空。

嗡 阿 吽

吽 吽 吽

如海之三身诸佛(jinas)请从纯简的光明境界中示现

令我们得能积聚功德并净除诸障碍,

诸前来,显露于您的智慧神通中。

瓦架拉 三味耶 佳 佳

嗡 阿 吽

供养宴之精要乃是如云之智慧甘露

它以天女的形相拿着令人满意的供品,充满着虚空。

请您——三根本的坛城本尊总集体

受用此无缘大乐

莎耳瓦 嘎那 恰卡拉 布架 吙

SARVA GANA CHAKRA PUJA HOH

吙

愿自无始以来所累积的一切恶行、障碍、过失和堕落

特

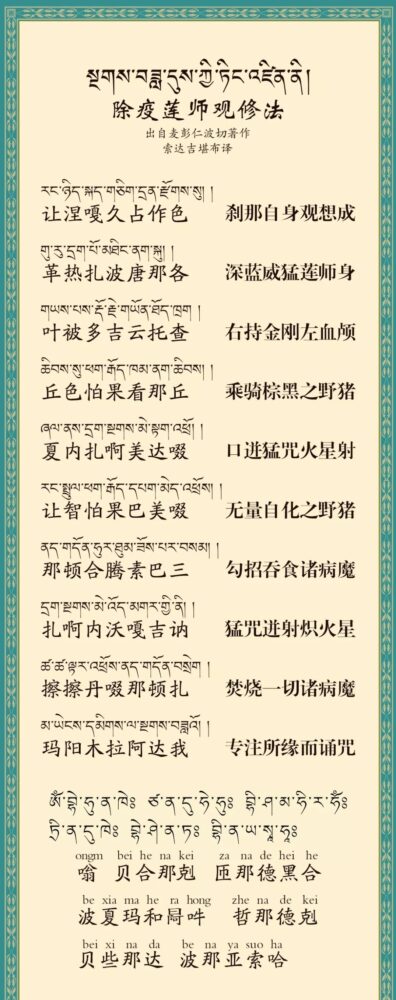

除疫莲师观修法

文章来自网络

忿怒莲师的身色为深蓝色,一面二臂三目,右手持金刚杵举在高处,左手持装满鲜血的天灵盖,乘骑棕黑色的野猪。

此咒语念诵标准数量是十万遍。即使达不到念诵数量,生病时以直接持咒之功德也必定有特殊效果,对此亦无需怀疑。

全知麦彭仁波切说:“若能背诵此心咒不会得任何传染病,即使照顾严重瘟疫之患者亦不会被传染。”这是全知麦彭仁波切的金刚语,值得我们信任。

慈诚罗珠堪布:

如果要保护自己,则将自身观想为莲师,以其光芒摧毁疾疫。

如果要治疗他众,则将自身观想为莲师,身降甘露疗愈疾疫。

如果要治疗自己所得疾病,则于前方虚空中观想莲花生大师,自己的神识迁移到他的心间,莲师的身体幻化出的无量野猪从自身根门而入,吞食体内的一切病魔。诵咒,最终观想威猛莲师融入自身,依此自身变成威猛莲师之身。

༄༅། །སྔགས་བཟླ་དུས་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་ནི།

除疫莲师观修法

米旁仁波切 造

索达吉堪布 译

རང་ཉིད་སྐད་གཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ། །

剎那自身观想成

གུ་རུ་དྲག་པོ་མཐིང་ནག་སྐུ། །

深蓝威猛莲师身

གཡས་པས་རྡོ་རྗེ་གཡོན་ཐོད་ཁྲག །

右持金刚左血颅

ཆིབས་སུ་ཕག་རྒོད་ཁམ་ནག་ཆིབས། །

乘骑棕黑之野豬

ཞལ་ནས་དྲག་སྔགས་མེ་སྟག་འཕྲོ། །

口迸猛咒火星射

རང་སྤྲུལ་ཕག་རྒོད་དཔག་མེད་འཕྲོས། །

无量自化之野豬

ནད་གདོན་ཧུར་ཐུམ་ཟོས་པར་བསམ། །

勾招吞食诸病魔

དྲག་སྔགས་མེ་འོད་མགར་གྱི་ནི། །

猛咒迸射炽火星

ཚ་ཚ་ལྟར་འཕྲོས་ནད་གདོན་བསྲེག །

焚烧一切諸病魔

མ་ཡེངས་དམིགས་ལ་སྔགས་བཟླའོ། །

专注所缘而誦咒

སྔགས་དེ་གང་ཞེ་ན།

ཨོཾ་བྷེ་ཧུ་ན་ཁེ༔ ཙ་ན་དུ་ཧེ་ཧུ༔ བྷི་ཤ་མ་ཧི་ར་ཧོྃ༔ ཏྲི་ན་དུ་ཁེ༔ བྷེ་ཤེ་ན་ཏ༔ བྷི་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔

嗡 貝呼那給 恰那都黑呼 比夏马嘻惹吽 止那都給 贝協那他 比那雅 梭哈

回向偈

文殊菩萨发愿偈

愿我命终时,尽除诸障碍,

面见阿弥陀,往生安乐刹。

普贤菩萨发愿偈:

愿我临欲命终时,尽除一切诸障碍,

面见彼佛阿弥陀,即得往生安乐刹。

我既往生彼国已,现前成就此大愿,

一切圆满尽无余,利乐一切众生界。

回向偈

生生世世遍遇清净师,

不离殊胜妙法恒受用,

十地五道功德皆圆满,

祈愿金刚持位速证得。

回向偈

愿以此功德。庄严佛净土。

上报四重恩。下济三途苦。

普愿尽法界。沉溺诸众生。

若有见闻者。悉发菩提心。

尽此一报身。同生极乐国。

愿消三障诸烦恼,愿得智慧真明了,

普愿罪障悉消除,世世常行菩萨道。

回向偈

文殊师利勇猛智,普贤慧行亦复然。

我今回向诸善根,随彼一切常修学。

三世诸佛所称叹,如是最胜诸大愿。

我今回向诸善根,为得普贤殊胜行。

回向偈

愿以此功德,普及于一切。 我等与众生,皆共成佛道。

回向偈

愿生西方净土中,九品莲花为父母。 花开见佛悟无生,不退菩萨为伴侣。

《地藏招财仪轨-招福天钩祈愿文》麦彭仁波切

汉地奉地藏菩萨以地藏本愿经为据,消业忏罪度亡积福为主,而藏地奉地藏王菩萨以增财、改变土地风水、庄稼增收为主,因为过去藏地十分贫穷贫瘠,莲花生大师为此专门取出地藏菩萨仪轨和埋地藏宝瓶等修法,以此改变藏地的风水和贫瘠!增财增收等。

在密教里地藏菩萨的密号为悲愿金刚或与愿金刚,在金刚界示现南方宝生如来之幢菩萨,在胎藏界则为地藏院中九尊之中尊地藏萨埵,属增益主尊,所以在藏传中,地藏菩萨也被视为财神。

《地藏招财仪轨-招福天钩祈愿文》

全知麦彭仁波切造

丹熷扎拉译

吽

三宝三根咒印力,动静有寂妙财聚,

此勾此摄盛不衰,祥乐圆满愿炽燃!(注1)

吽

祥瑞星象今吉日,庄严陈设招福物,

行持勾招福禄业,诸尊怙主祈垂念,

以三宝之谛实力,三根护法加持力,

尊贵之福此勾招,伟大之福此勾招,

兴旺之福此勾招,威德之福此勾招,

富裕之福此勾招,权势之福此勾招,

智者之福此勾招,净戒之福此勾招,

成就之福此勾招,安乐之福此勾招,

幸福之福此勾招,贤善之福此勾招,

勇士之福此勾招,貌美之福此勾招,

和睦之福此勾招,遍胜诸方福勾招,

意乐成就福勾招,所欲增上福勾招,

长寿无病福勾招,声誉权势福勾招,

祥瑞吉兆福勾招,由彼山巅福勾招,

由彼海底福勾招,囊括四方福勾招,

天福云般遍十方,龙福海般润三界,

人福羂索皆充盈,太阳一般飞旋来,

月亮一般莹亮来,繁星一般闪闪来,

如雾一般茫茫来,江河一般滚滚来,

甘霖一般漫漫来,科耶科耶福勾招,

喝耶喝耶福积聚,喝蜡喝丹福坚住,

财之大海沸盈盈,福之羂索旋绕绕,

吉祥之雾浓又浓,此财不得逃山处,

此福不得漏门外,此妙不得泻他处,

圈中福兴牲畜满,仓廪福兴粮食满,

家中福兴人丁满,滋身美食如海聚,

洪福之财如山堆,庄严衣裳连雨降,

诸尊祥瑞恒时住,幻库广大如虚空,

无尽妙财悉地赐,囊括十方虚空际,

财福精华皆摄集,融入我及所修依,

不倒胜幢般坚固,不坏金刚般恒常,

不变卐字般常转,愿如日月般明亮,

愿如辽云般浩荡,愿如妙果般丰稔,

随心所愿圆满之,财及福德悉地增,

如意宝及如意树,及与善妙宝瓶般,

所欲任运成就之,吉祥如意赐于此。

此句七十二,若诵一百八。

即招福庆财, 现量见瑞兆。

胜生火猴年, 五月廿五日。

成胜无死洲, 文殊喜金刚。(麦彭仁波切)

意海所生宝。萨玛雅,嘉,额特!

善哉!愿吉祥!

注1:此四句亦是简版的麦彭仁波切 · 招财祝文。

般若波罗蜜多心经

般若波罗蜜多心经

观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。

舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。

舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界。无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽。无苦集灭道,无智亦无得。以无所得故。

菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍,无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。

三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。

故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚。

故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

文殊阎摩敌祈祷文

文殊大威德金刚祈祷文

诸佛事业总主文殊师,化现智者莲花生身相

摧毁一切魔军大威德,祈请上师三宝三怙主

本尊护法勇父勇母众,历代传承师尊祈降临

十方三世诸佛之智慧,汇聚一体至尊文殊师

化现雄猛上师大威德,愿赐我等殊胜诸悉地

尊中胜尊文殊阎摩敌,一切时中修持怒王您

即使舍命亦不舍本尊,祈以智慧悲眼亲顾视

怒王眷众无敌发威光,断除一切障碍及魔障

无论累世投生轮回处,愿随摄受世尊阎摩敌

护我瑜伽师徒人宝眷,加持雨露吉祥增善缘

息病除障消灭恶灵怨,增福增寿聚禄之事业

四信怀摄三界与三有,害敎外内敌魔全粉碎

威德金刚坛城及圣众,犹如遍满虚空之彩虹

遍洒甘露福禄祥瑞生,恒常普降无尽福悉地

长寿无病财福精华聚,和睦威德贤善祥瑞来

圆满无量福禄寿资粮,游戏人间犹如菩萨行

无始以来造作诸罪业,现世烦恼引起业障等

清除一切心中染垢净,心中脉结解缚净无余

深信因果诸法之根基,通达诸法生起清净见

通达甚深性空无生智,精进修持止观双运道

消除嫉妒心中狂风灾,摧伏无明心内怨敌众

智慧禅定正道观修力,除诸业障降伏鬼魔敌

断除一切障碍与我执,气脉明点皆得大自在

断除轮回甚深解脱道,任运四禅出入无障碍

一境观修禅定中观察,光明法身融入无得境

悲心利他饶益世间众,六度自在自性中生起

能于烦恼业浪红尘中,自在游戏调伏众生行

大悲智慧空性降伏力,摧伏怨敌恶魔与诅咒

净除违缘障碍贫病苦,除尽愚痴业障贪欲魔

生圆次第成就虹化身,今生圆满解脱证圣果

三轮清净供养与持咒,诚意祈祷本尊三根本

大慈大悲威德加持力,破除众生无明愚痴暗

我等众生从今一切世,威德金刚垂怜请摄受

身语意之功德加持力,愿入自身心间密意成

殊胜大乐身心轻安起,调御四大心力自在得

随心任运无量神通起,幻变自在悲智广无边

愿赐成就世尊阎摩敌,愿除障碍世尊阎摩敌

愿灭敌魔世尊阎摩敌,身语意之成就祈垂赐

大威德金刚根本咒:

Om yama-raja sado-meya yame-doru Nayo-daya Yada-yoni Raya-ksheya

om 牙马ra佳 萨多美牙 牙美多如 那哟达牙 牙达哟你 ra牙且牙

om 阎王 请降服死亡 在此刻 请迈开步伐 请您出发 请阻止毁灭

Yakshe-yaccha Niramaya Hum Hum Phat Phat Svaha

牙且牙扎 尼ra马牙 吽 吽 啪 啪 梭哈

的金刚地狱和夜叉 请赐予快乐 除尽魔障 摧破烦恼 愿成就

莲师金刚七句祈祷文 & 莲师除障满愿文 & 普获悉地祈祷文

浩渺无垠 —克里希那穆提

摩诃迦叶传(马哈咖沙巴)

摘自《佛陀的圣弟子传》

第一章 马哈咖沙巴早年

佛陀在般涅槃前拒绝任命继承者,他劝比库们要以「法」与「律」为师,因为实践解脱道所需的教法都包含在他四十五年的说法里,他们可从中寻找。

似佛的弟子——马哈咖沙巴尊者

佛陀入灭之后不久,比库们虽然未推举继承者,但是对一位独居长老的敬意却与日俱增,他浑身自然地散发出力量以及威严的光辉。巴利文注释书描述这个人为「似佛的弟子」(buddhapatibhaga-sabaka),他就是马哈咖沙巴(Mahakassapa,古译:摩诃迦叶,大迦叶)尊者。

马哈咖沙巴(Mahakassapa)能在刚失去领导者的僧团中脱颖而出,其中有许多因素。他拥有佛陀三十二种「大丈夫相」中的七种,禅定的成就与智慧也受到佛陀的赞叹。u他是唯一曾和佛陀交换僧袍的比库,那是一种殊荣;他拥有最高程度的「激励信心的十种德行」;v他也是持戒与苦行的典范。

因此,由他来召集其极力主张的第一次僧团(sangha)大会,便不会令人感到惊讶。显然地,基于同样的理由,在很晚之后的中国与日本,这位令人敬畏的长老被认定为禅宗初祖。

父母逼婚

如同沙利子(Sariputta)与马哈摩嘎喇那(Mahamoggallana)这两位上首弟子,马哈咖沙巴(Mahakassapa)也是婆罗门阶级。在菩萨(佛陀)出生前几年,马哈咖沙巴生在马嘎塔国(Magadha)的大岸村(Mahatittha),是迦毗罗(Kapila)梵志与其妻须摩那代毘(Sumanadebi)之子,w名为毕钵离(Pipphali)。他的父亲拥有十六座村庄,俨然像个小国王一样统治它们,因此毕钵离是在富裕与奢华的环境下长大。

然而,他从小既渴望过出家的生活,因此不想结婚。当父母一再怂恿他娶妻时,他告诉父母会一辈子照顾他们,而在他们死后,就会出家成为沙门。不过他们一再坚持他必须娶妻,为了安慰母亲,他终于同意结婚——条件是必须找到一位符合他完美标准的女孩。

为此,他雇请金匠打造一个纯金的美女雕像,并为她配上华服与美饰,然后显示给他的父母看,说:「如果你们能为我找到像这样的美女,我就同意过在家的生活。」不过,他的母亲是个聪明的女人,她心想:「我的儿子过去一定累积许多善德,而他一定是和这个金像一样的美女共同完成的。」于是,她找到八个婆罗门,赐予他们丰厚的礼物,请他们带着美女像四处去找寻类似的人。这些婆罗门心想:「我们且先去摩达国(Madda),那是个出产美女的宝地。」他们在沙竭罗城(Sagala)找到一个足可和金像媲美的女孩。她是一个富有婆罗门的十六岁女儿——拔陀迦比罗(Bhadda Kapilani),比毕钵离(马哈咖沙巴)年轻四岁。她的父母同意对方的提亲,于是婆罗门们便赶回去报佳音。

然而,拔陀迦比罗和毕钵离一样也是不想结婚,她想过梵行的生活,出家当女沙门。她和毕钵离这种一致的心愿并非巧合,而是源于过去所造业力的紧密连结。这个连结在此世成熟,他们在年轻时以婚姻结合,然后再果断地分开——又一次更高层次结合的决定。最后两人都圆满了修行,在世尊座下证得最高圣果。

听到自己的计画被破坏,父母亲真的找到一个和金像相符的女孩,毕钵离很难过。他想毁约,于是写了一封信给女孩:「拔陀!请另寻门当户对的佳婿,和他一同过快乐的生活。因为我想出家成为沙门,请勿有遗憾。」拔陀迦比罗的心思和他一样,也悄悄写了一封相同的信给他。但他们的父母,早就料到会发生这种情况,便中途将信拦下来,换成为欢迎的信函。

与妻同发愿成为沙门

所以拔陀被带往马嘎塔(Magadha),这对年轻的佳偶还是结婚了。然而,由于两人都渴望出家修行,因此彼此同意保持独身生活。为了显示他们的决心,每晚上床前,他们会在两人之间摆一个花环,并决议:「如果那边的花枯萎,就知道谁已生起欲念。」到了晚上,他们都彻夜保持清醒,以避免身体接触:白天,甚至不需要照顾庄园农场。

毕钵离的父母死后,两人得负责经营庞大的产业。这时,他们开始感觉到出家的诱因。有一天,当毕钵离巡视农地时,他似乎是带着新的眼睛去看从前就看过的东西。他观察到,农场工人在恳地时,会有许多鸟聚集,大啖犁沟里的虫。对农夫来说这个景象十分平常,却令他惊吓。那带来财富的事业令他感到震撼,,他的田产竟是其他众生痛苦的回馈,他的生活是用许多土壤里的虫,以及其他小生命的死亡换来的。想到这里,他问其中一个工人:「谁必须承担这些恶业的果报?」

「你自己,先生。」他回答。

被业报的洞见所震撼,毕钵离返家并思维:「如果我必须为了这个杀生而承担罪果,那财富于我有何益处?我最好将它们全都交给拔陀,出家过沙门的生活。」

但在家里,拔陀同时也有类似的经验,对于从前经常看见的事物,有了耳目一新的深刻了解。仆人铺开芝麻种子,曝晒在太阳下,于是乌鸦与其他鸟儿竞食被种子吸引来的昆虫。

当拔陀问仆人,谁应该为这许多生命的惨死负起道德上的责任时,仆人回答业报的责任是她的。于是她心想:「单单这些恶业,就足以令我在一千世的轮回大海中,无法冒出头来。等毕钵离一回来,我就立即将一切都交给他,然后离家过沙门的生活。」

当两人发现彼此想法一致时,他们从市集买来橘色衣袍与土钵,然后互相剃头。如此看起来就像沙门游行者,他们并发愿:「我们一定要找到世上的阿拉汉(arahant)!」虽然他们尚未遇见佛陀或他的教法,但他们直觉地知道应以大智圣者「准弟子」的身份,遵行沙门的生活。

与妻各自追寻究竟解脱

然后,他们将钵挂在肩上,悄悄地离开庄园宅第。然而,当抵达属于他们资产的隔壁村时,被工人与其家人看见。他们痛哭失声,匍匐在两位沙门脚下,叫道:「啊,亲爱与尊贵的主人!那么怎么忍心让我们成为无助的孤儿呢?」

「那是因我们已看见三界犹如火宅,因此想追求出家的生活。」毕钵离允许奴隶者恢复自由,然后和拔陀继续上路,留下村人仍在后面哭泣。

他们行路时,马哈咖沙巴在前,拔陀紧随其后。这时马哈咖沙巴心想:「啊,拔陀迦比罗紧跟我身后,而她是个大美人。有些人可能会想:『虽然他们是沙门,但仍无法离开彼此独自生活!』如果他们竟因此心生邪念,或甚至散播恶毒的谣言那就会严重伤害自己。因此,我们最好分开。」

当到达一处路口时,马哈咖沙巴便将想法告诉她,并说:「拔陀,你走这条路,我走另一条路。」她回答:「对沙门而言,女人确实是个障碍。人们可能会怀疑我们行为不检而来毁谤,因此让我们分手,各走各路。」

然后恭敬地对他右绕三匝,礼拜他的双足,并合掌说:「我们无数世以来亲密的伴侣关系与友谊,今天就此结束。您请走右边这条路,我会走另一条路。」他们就这样分手,各自上路,追寻崇高的目标——究竟解脱痛苦的阿拉汉果(arahant)。

据经上说,大地有感于他们的戒德威力而剧烈震动,天上雷声大作,连世界边缘的山岳都传出回声。

原注

u他精通九次第定于六神通,包含阿拉汉果在内。参见本书第一部.第五章〈马哈咖沙巴于佛陀的关系〉。

v根据《瞿默摩嘎喇那经》(Gopaka-Moggallana Sutta),比库有十种德行能启发净信(pasadanlya-dhammana):

(一)正道:(二)多闻:(三)知足:(四)轻易达到四禅:他拥有(五)神足:(六)天耳:(七)他心智:(八)宿命通:(九)天眼:(十)漏尽,即阿拉汉果(arahant)。

w马哈咖沙巴早年这些事是取材自《相应部》的注释(SN 16:11),类似的版本在《增支部?是第一品》的注释。

x在此要注意,工人的回答并不符合佛教的业报思想。根据佛光的说法,业是意所造,如果没有杀生的意图,就没有杀业与道德责任。

第二章 阿拉汉比库尼—拔陀迦比罗

让我们先跟着拔陀迦比罗走。她沿路走到沙瓦提城(Savatthi),在揭达林园精舍聆听佛陀开示。那时比库尼僧团尚未成立,她就住在揭达林园精舍附近的非佛教女沙门修道院。她在那里住了五年,直到受戒成为比库尼为止。

证得阿拉汉圣果

不久之后,拔陀证得阿拉汉圣果。佛陀赞叹她为比库尼中忆念前世第一者(AN 1,chap.14)巴利注释书与本生故事,留给我们一些有关她前世成为马哈咖沙巴妻子的记载。

有一天,她说出下列偈,其中她赞叹马哈咖沙巴并宣示自己的成就:

佛陀之子法与嗣,

马哈咖沙巴尊者善入定,

觉知前世之住处,

洞见天界与恶趣。

彼亦已达成无生

圆满圣者之正智

具足三种智证明,

为具三明之梵志。

拔陀迦比罗亦然,

无死三明之女尼。

战胜魔罗与眷属,

此身已是最后身。

见过世间大危险,

吾等出家成沙门。

如今已灭除诸漏:

清凉寂灭证涅槃。(Thig.63-66)

慈悲地看待偷罗难达的滋扰

身为阿拉汉比库尼,拔陀主要致力于教育年轻尼众,并指导她们持戒。在(比库尼分别)(Bikkhuni Vibbanga)中,记载了几件她指导学生持戒的事。u其中有两件,是拔陀迦比罗忍受另一位比库尼对她的嫉妒,而那一位比库尼对马哈咖沙巴也怀有敌意。

偷罗难达(Thullananda)比库尼博学多闻,并且善说佛法,但她显然锐利有余而柔软不足。她非常顽固,不想改变自己的行为,好几部律典都有提到这点。当拔陀也成为着名的说法者,甚至受到一些偷罗难达学生的喜爱时,偷罗难达便心生嫉妒。

为了滋扰拔陀,有次她和学生在拔陀的房前来回走动,大声念诵。她为此而受到佛陀的责备。v

另一次,拔陀请求偷罗难达在她拜访沙瓦提城时,为她安排临时住处。但偷罗难达的嫉妒再次作祟,她将拔陀从那些住处排除。w然而,拔陀已经是阿拉汉,不会在受到这种事影响,她只是轻描淡写与慈悲地看待它们。

原注

uBhikkhunlVibh.,Sanghadisesa1;pacottiya 10,12,13,Vin.4:227,267,269,270.

vBhikkhunlVibh.,Sanghadisesa1;pacottiya 33.Vin.4:290.

wBhikkhunlVibh.,Sanghadisesa1;pacottiya 35.Vin,4:292.

注释

① 三种智证明是指阿拉汉通达无碍的三种智明,即:

(一)宿命智证明:明了自己与众生一切宿世之事的智慧:

(二)生死智证明:以天眼通预见自己与众生在死后归趣的智慧;

(三)漏尽智证明:如实了知四谛之理,断尽一切烦恼的智慧。

第三章 轮回背景

马哈咖沙巴与拔陀迦比罗原是发愿要成为过去第十五佛莲华上佛(Padunmutara)的大弟子,莲华上佛出现在过去十万劫前,而他的主寺座落在有鹅城(Hamsabati)附近的安隐鹿野苑。u

富有的地主夫妇

那时,未来的马哈咖沙巴是个富有的地主,名为韦提诃(Vedeha),而拔陀是他的妻子。有天韦提诃去寺里,坐在大众中,佛在那时宣布摩诃尼萨巴(Mahanisabha)长老,是他的第三顺位弟子,苦行第一。韦提诃听了很喜欢,就邀请佛陀与全部僧团隔天到他家里用餐。

韦提诃发愿成就苦行第一

当佛陀与比库们在他家用餐时,韦提诃看到摩诃尼萨巴长老在街上托钵,他出去邀请长老加入聚会,但长老婉谢。于是他拿起长老的钵,装满食物再还给他。

当韦提诃回到屋里时,他问佛陀长老谢绝的理由。佛陀解释;「善男子!我们受邀到家里用餐,但那位比库只靠托钵乞食;我们住在城里的寺院,但他只住在森林里;我们住在有屋顶的地方,但他只住在空旷处。」

韦提诃听到这个说法,心中异常欢喜,于是他思维:「就如油灯也会洒油,我为什么只满足于阿拉汉果?我将发愿成为未来佛诸沙门行者中,苦行第一的弟子。」

然后,他邀请佛陀与僧众到他家里用餐一周,并供养所有僧团三衣,顶礼佛陀,并说出他的愿望。莲华上佛观察未来,看见他的愿望会实现。于是为他授记:「从现在起十万劫后,有佛名苟答马(Gotama)出现于世。你会成为他第三位上首弟子,名为『马哈咖沙巴』。」

拔陀发愿成就忆念宿命第一

至于拔陀,则受到忆念宿命第一的比库尼所激励,发愿在未来佛座下获得这种成就。她也受到莲华上佛印可,说她将可如愿。

于是两人余生都持戒行善,死后都转生天界。

贫穷的婆罗门夫妇

马哈咖沙巴与拔陀迦比罗下一个前世记载发生在很晚之后,在苟答马(Gotama)佛之前第六佛——维巴西佛(Vipassi)的教化时期。

好乐求法的(一衣者)

这次他们是贫穷的婆罗门夫妻,两人穷到只有一件上衣,因此每次只有一个人能外出。在这个故事中,该婆罗门因此被称为「一衣者」(ekasataka)。

虽然我们很难想像这种赤贫,但更难想像的是,在如此赤贫之下,他们的心并不穷。马哈咖沙巴与拔陀两人从前就是如此,虽然身为贫穷的婆罗门夫妻,但他们的生活却非常和谐,快乐并不因贫穷而减少。

有一天,毘婆尸佛将举行一个特别开示,两人都很想去参加,但只有一件上衣的他们,无法同时出席,于是妻子在白天去,丈夫则在晚上去。当婆罗门听到布施功德的开示时,内心深深受到感动,于是他想将仅有的一件衣服献给佛陀。但在他下定决心后,又感到很不安:「这是我们仅有的上衣,也许我最好先和妻子商量。没有上衣我们如何过活?如何替换呢?」

无我的布施

最后他还是排除一切疑虑,将衣服放在佛陀脚下。做完之后,他不禁鼓掌欢呼:「我胜利了!我胜利了!」国王此时在帘幕后聆听开示,听到欢呼并问明原因后,便送了好几套衣服给婆罗门,之后并请他担任宫廷教士,这对夫妻的困境也从此结束。

由于无我布施的结果,这婆罗门死后转生天界。离开天界之后,他又成为人间的国王,仁慈地对待子民,并布施供养当时的沙门。拔陀当时是他的皇后。

婆罗门夫妇

至于拔陀,她曾是一个婆罗门少年的母亲,这个少年是菩萨(未来佛)的学生,他想出家成为沙门。马哈咖沙巴就是她那时的丈夫,阿难达(ananda)则是她的儿子。

拔陀希望她的儿子在出家之前,多认识世俗生活,但对年轻婆罗门来说,这种认识却是以一种钻心刺骨的方式降临。老师的老母疯狂地爱上他,甚至准备为了他杀死自己的儿子。这次绝望的激情相遇,让他彻底厌离世俗生活,他的父母也同意他出家修行(Jat.61)。

另一次,马哈咖沙巴与拔陀是一对婆罗门夫妻,有四个儿子,分别是未来的菩萨、阿奴卢塔(Anuruddha)、沙利子(Sariputta)与马哈摩嘎喇那(Mahamoggallana)。这四个人都想出家,起初这对父母不答应,但之后了解到出家生活的果报与利益,最后连他们自己也出家(Jac.509)

梵天所转生的夫妇

在另一世中,有两个村长,他们是好朋友,决定如果他们的小孩是异性,长大后就结婚,结果真的如他们所愿。

但这两个小孩在前世中是梵天界的天神,因此他们毫无性欲,最后在父母同意下,选择出家的生活(Jat.504).

破镜重圆的地主夫妇

在诸多故事里,拔陀在过去世唯一错误的行为是:在介于两佛出现的某个时间,拔陀是地主的妻子。有一天,她和小姑吵架,这时一位独觉佛(pacceka)正好前往她们家托钵。v当小姑供养独觉佛食物时,拔陀想让她难堪,便拿起独觉佛的钵,将食物倒掉,并装满泥巴。然而,她立刻就后悔了,拿回钵以香水洗净,并盛满香甜可口的饭食,然后将钵还给独觉佛,并请求他原谅自己的无礼。

由于这行为的业报混杂着黑暗与光明,拔陀在下一世便拥有财富与美貌,但身体却发出可怕的恶臭。她的丈夫——未来的马哈咖沙巴(Mahakassapa),因无法忍受臭味而离开她。但由于她很美丽,仍有人前赴后继地前来求婚,不过后来的结局都一样。

她非常失望,感觉人生无趣,为了处置财产,她融化所有饰品做成一块金砖,带到寺院,供养为了纪念刚入灭的咖沙巴佛(Kassapa)而建造的塔。她以至诚心献上金砖,结果身体又再度变香,首任丈夫——马哈咖沙巴也来带她回家。

从梵天转生人间

在该世的前两世,拔陀是波罗奈国(Benares)的皇后,时常赞助好几位独觉佛。有感于他们的突然死亡,她舍弃世俗皇后的生活,在喜马拉雅山禅修。藉由出离与禅定的力量,她转生到梵天,马哈咖沙巴也是如此。在梵天那世之后,他们就转生人间为毕钵离马哈咖沙巴于拔陀迦比罗。

从这些事我们发现,两人的前世都曾在梵天过清净的生活,也都曾一再出家。因此,在最后一世保持独身生活。放弃一切财产,并追随佛陀教法,成就阿拉汉果,对他们来说并不困难。

原注

u此事是根据SN16:11的注释,其中并未提到拔陀,她是出现在Ap.ii,3:7,v.245,她说在韦提诃说他的本愿是成为莲华上佛的伟大弟子时,她是他的妻子。她自己的本愿事迹则记录于《增支部.是第一品》的注释。

v独觉佛(pacceka):见【导论】注8,页54.关于这件事与接下来的生平,请参考SN 16:11的注释

译注

①依《清净道论》所说,共有十三头陀支,是佛陀所允许超过戒律标准的苦行,包括粪扫衣、三衣、常乞食、次第乞食、一座食、一钵食、时后不食、林野住(aranna,古译:阿兰若、阿练若)、树下住、露地住、冢间住、随处住以及常坐不卧。这些苦行有助于开发知足、出离与精进心。

②独觉佛(pacceka):意译为「缘觉」、「独觉」,是指无师而能自觉自悟的圣者,或是指不从他闻,自觉悟十二因缘真理的圣者。

第四章 马哈咖沙巴如何遇上佛陀

继续我们的故事,现在要回来看马哈咖沙巴(Mahakassapa)。u在他来到十字路口之后,他去了哪里?如前述,当两个沙门分手时,大地被他们的出离功德威力所震动。

佛陀放光等待马哈咖沙巴

佛陀察觉到大地的这次震动,知道那意味着有杰出的弟子正要来找他。在未通知任何比库的情况下,他独自上路,走了五里路去见未来的学生——这个慈悲的举动,后来一直受到赞颂(Jat.469,序)。

在王舍城与那爤陀之间的路上,佛陀坐在多子塔(Bahuputtakacetiya)旁的榕树下,等待未来的弟子到达。他并未像普通沙门一样坐在那里,而是展现一切庄严的佛光。

他放光照亮八十公尺方圆,整片树林变成一片光明,他并示现三十二种大丈夫相。当马哈咖沙巴到达时,看见佛陀坐在那里,充满觉者之光,他心想:「这一定就是我要寻找的老师!」

他走向佛陀,匍匐在他的脚下,大声说道:「世尊,佛陀,是我的老师,我是他的弟子!世尊,佛陀,是我的老师,我是他的弟子!」

完成出家与受戒

佛陀说:「马哈咖沙巴!若有人不知、不见,却物件你一样诚心的弟子说:『我知、我见』,他的头将会裂开。但马哈咖沙巴,我已知而说:『我知』:我已见而说:『我见』。」然后,他给马哈咖沙巴下述三个告诫,作为他的首次正式佛法开示:

马哈咖沙巴!你应如此训练自己:(对于僧团中的年长,年幼与年纪中等者,我都要存有惭愧心。(无论我听到什么教法是导向善的,我都应专心聆听,检视它、思维它,并全心吸收它。「于身念处正念乐住,我不敢有所遗忘!」你应该如此训练自己。

根据注释,这三个教戒便同时完成马哈咖沙巴的出家与受戒。

佛陀以换衣激励修持苦行

然后,大师便与弟子一起走向王舍城。途中,佛陀想要休息而走到路旁的树下,于是马哈咖沙巴将桑喀帝(sanghati,重复衣,古译:僧伽梨)摺四折,请佛陀坐在上面,「这将对我有长远的利益」。佛陀坐在马哈咖沙巴的衣上,并说:「你的衣拼布好柔软,马哈咖沙巴。」听到这个,马哈咖沙巴回答:「惟愿世尊慈悲地接受这件桑喀帝(sanghati)!」

「但是,马哈咖沙巴你愿意穿我这件破旧的粪扫衣(pamukula)吗?」马哈咖沙巴欣然地回答说:「当然,世尊,我愿穿世尊的粪扫衣。」

这次交换衣服,对马哈咖沙巴尊者来说极不寻常,那是其他弟子所无的殊荣。注释书解释佛陀和马哈咖沙巴换衣,是想激励他从加入僧团开始,就遵循头陀(dhutanga)苦行。

虽然佛陀在觉悟之后,谴责极端苦行为盲目之道,是「痛苦,无知与无益的」,但他并不反对符合中道架构的苦行。真正的中道不是一条轻松舒适的高速公路,而是孤单与陡峭的,需要舍离渴爱,且要忍受艰辛与不适。

因此,佛陀鼓励那些真心致力于根除最微细渴爱者,受持头陀行——誓愿过简单、知足、出离与精进是生活,他经常赞叹那些遵守这些誓愿的比库。

古老的经典一再赞叹几种苦行:只持三衣(并拒绝多余的衣服);只穿粪扫衣(拒绝在家人提供的衣服);坚持只靠托钵乞食维生(拒绝用餐邀请);只住在森林里(拒绝住在城里的寺院)。在注释里,这些苦行被延伸为十三项,在《清净道论》讨论禅定生活的部分,对此有详细的解释。

佛陀给马哈咖沙巴的衣服是从坟场捡来的裹尸布所做成,当他问马哈咖沙巴是否愿意穿那件衣服时,他是含蓄地问他是否愿意贯彻包含(粪扫衣)在内的头陀苦行。

终身坚持严厉的苦行

当马哈咖沙巴确认自己愿意穿那件衣服时,他的意思是:「是的,世尊,我愿意贯彻你希望我采用的苦行。」从那时起,马哈咖沙巴终身都坚持严厉的苦行,甚至一直到老年,仍持守年轻时许下的誓愿。

之后,有次佛陀宣布马哈咖沙巴是诸比库中「苦行第一者」(AN1,Chap.14),这圆满了马哈咖沙巴在过去百千劫前所发下的本愿。在马哈咖沙巴出家与换衣之后,仅仅七天,他就证得所追求究竟的阿拉汉果,内心解脱一切烦恼。过了很久之后,当他对阿难达谈起这件事时,他说:

朋友!我犹如欠债者在乡间乞食七天,然后在第八天,阿拉汉的无漏智便在我心中生起。(SN 16:11)

原注

u这个故事是接续SN 16:11的注释

v见三界智尊者(Nyanatiloka)编,《佛教词典》(Buddhist Dictionary),dhutanga-词解释。尤其《清净道论》第二章都是在谈论这个主题。

译注

①桑喀帝(sanghati):三衣之一,即大衣,为正装衣,托钵或奉召入王宫时所穿之衣。僧团准许比库拥有三种衣,除桑喀帝(sanghati)之外,还有郁多罗僧(uttarasanga),即上衣,为礼拜,听讲,伍波萨他(uposatha)时所穿用。第三种衣是下衣(antaravasaka),是日常工作时或就寝时所穿着的贴身衣。

②粪扫衣(pamsukala):即「坟堆衣」。「粪扫」意指置于道路、墓冢、垃圾堆等尘土之上的,或指被视如尘土可厌的状态。「粪扫衣支」是十三头陀支其中一支,比库受持此一头陀支,可舍弃对多余之衣的贪着,而能少欲知足。

第五章 马哈咖沙巴与佛陀的关系

我们已看到马哈咖沙巴(Mahakassapa)尊者与佛陀之间有深刻的内在关系。根据传统资料,这关系在他们的前世中就已缔结了。根据本生故事,马哈咖沙巴在他是十九世中和菩萨有连结,经常是密切的家庭关系。

马哈咖沙巴当菩萨的父亲不下六次(Jat.155,432,509,513,524, 540),当他的兄弟两次(Jat.488,522),并经常是他的朋友或老师。由于这并非他们首次相遇,因此我们不难了解,为何马哈咖沙巴初次看到世尊,会有那么立即而强烈的信心,以及全心的奉献。

佛陀请马哈咖沙巴指导比库众

从马哈咖沙巴的晚年来看,佛陀和这位大弟子之间有许多对话记录。有三次,世尊对他说:

马哈咖沙巴!告诫比库们,为他们开示佛法。马哈咖沙巴,我或你两者之一,应告诫比库们;我或你,应为他们开示佛法。(SN16:6)

这些话意味着对马哈咖沙巴能力的高度肯定,因为并非每个阿拉汉都能妥善与有效地说法。

注释书在此提出一个问题,为何得到佛陀如此高度尊敬的是马哈咖沙巴,而非沙利子(Sariputta)与马哈摩嘎喇那(Mahamoggallana)。注释书说,佛陀如此做,是因他知道马哈咖沙巴能活得比较久,但沙利子与马哈摩嘎喇那则不然,此外他想巩固马哈咖沙巴在其他比库心目中的地位,如此他们才会重视他的忠告。

当佛陀三次要求马哈咖沙巴告诫比库们时,都遭到拒绝。在第一次,马哈咖沙巴说如今要对比库说话变得很困难:他们不遵从劝诫,难以追踪,接受规劝时态度倨傲。他也听到两个比库吹嘘他们说法的技巧:「来,让我们看看谁说得比较丰富,比较好听,又比较长。」

当佛陀听到马哈咖沙巴如此说时,便找来这些比库,为他们上了严格的一课,使其放弃自己幼稚的慢心(SN16:6)。因此我们可以看见,马哈咖沙巴的负面谈话结果,却对那些比库有正面的利益,他如此做并非为了要批评别人。

第二次,俱也不想指导比库们,因他们不遵从劝诫,无有惭愧,又缺少智慧。马哈咖沙巴将这些比库堕落的状态,比喻为月缺,日渐失去美丽(信)、圆满(惭)、光明(愧)、高度(精进)与广度(智慧)(SN16:7)。

第三次,佛陀请马哈咖沙巴指导比库们,马哈咖沙巴再次以相同理由婉拒。这次佛陀似乎也位力劝马哈咖沙巴改变心意,反倒是自己说出他们行为的原因:

马哈咖沙巴!先前僧团中有长老是林住者,托钵维生,着粪扫衣,只持三衣,少欲知足,离群独居,精进不懈,并且他们称赞与鼓励这种生活方式。当这些长老拜访寺院,会受到热烈的欢迎,并被尊为一心修行佛法的人。于是年轻比库会努力效法其生活方式,这对于他们有长远的大利益。

马哈咖沙巴!但如今去寺院拜访受到尊敬的,并非认真苦行的比库,而是那些着名的、受欢迎的与资具众多的比库。由于这些人受到欢迎与尊敬,于是年轻比库们就想仿效他们,那将会带给他们长远的伤害。因此,说这些比库所受到的伤害与打击,是源自于对比库生活的伤害,者并不为过。(意译自SN16:8)

马哈咖沙巴向佛陀请法

还有一次,马哈咖沙巴问佛陀:「为什么从前只有很少的规定,却有很多比库证得阿拉汉果智,而现在规定多了,但证得阿拉汉果智的比库却少了呢?」佛陀回答:

马哈咖沙巴!当众生堕落与正法消失时,就是如此:规定变多,而阿拉汉却变少了。然而,正法并不会消失,除非伪法在此世间出现:当伪法在此世间出现时,正法就会消失。但是马哈咖沙巴,不是四大——地、水、火、风的巨变,造成正法消失。犹如造成船只沉没的原因不是超载,那并非它消灭的理由。造成正法败坏与消失的,是五种有害的态度。这五者即是:有比库、比库尼、近事男(upasaka)与近事女(upasika),不尊重与随顺佛、法、僧、戒与定。只要尊重于随顺这五事,正法就不会败坏与消失。(SN16:13)

我们应该注意,根据此经,近事男与近事女也是佛法的守护者。由此可知,即使佛法在比库众中式微,但只要在家众仍尊敬与修行,就能继续存在。

佛陀肯定马哈咖沙巴的苦行

其他和马哈咖沙巴有关的经典,大都和他的苦行有关,也都受到佛陀高度的赞颂。但有一次,佛陀在传法晚期曾提醒马哈咖沙巴现在他已衰老,一定会发现粗糙与破旧的粪扫衣不堪使用。佛陀因而建议马哈咖沙巴应穿在家众提供的衣服,接受用餐的邀请,并住在僧团中。

但马哈咖沙巴回答:「长期以来,我一直是林住者,乞食维生,穿粪扫衣,并且我也赞叹别人过这种生活。我少欲、知足、独居且精进不懈,对于别人如此做我也加以赞叹。」

佛陀问他:(你为什么要如此生活?)马哈咖沙巴回答:「有两个原因:为了我自己乐住于当下,也为了后世比库们,当他们听到这种生活时,可能会想效法他。」于是佛陀说:

说得好,马哈咖沙巴,说得好!你是出于对世人的慈悲,为了许多人的快乐,以及为了人天的利益与福祉而如此生活。之后你继续穿粪扫衣,托钵乞食,住在森林里吧!(SN16:1)

佛陀赞扬马哈咖沙巴的离欲

佛陀也提到,马哈咖沙巴与在家人的关系是一种典范。当他去俗人之家托钵或受邀时,他不会充满渴望地想:「希望人们给我丰富与大量的东西!希望他们迅速与恭敬地给与!」他并没有这些想法,而是保持离欲,就如月亮远远地放出柔和的光芒:

当马哈咖沙巴去俗人之家时,他的心是无染、无贪与无着的。他宁可想:「让那些想得利者得利!让那些想得福者培福!」他对于别人得利感到高兴与喜悦,就如自己得利一样高兴与喜悦。这样的比库适合去俗人之家。

当他说法时,不会为了个人受认可与赞叹而做,而是为了让他们知道世尊的教法,好让那些闻法者愿意接受它,并如法修行。他是因为教法殊胜与出于慈悲而说法。(意译自SN16:33)

佛陀赞叹马哈咖沙巴的禅定成就

马哈咖沙巴的成就受到最大的认可,以及得到佛陀最高的赞叹,是来自于世尊说,只要马哈咖沙巴愿意就能随其意愿,达到四色定、四无色定与灭受定,也能达到六神通,包括神变力与最高的涅槃果在内(SN16:9)。

他强大的禅定成就,媲美佛陀,是马哈咖沙巴之心的显着特征。就因为如此的深定,使他能自我调适,不受一切外在情况的影响,少欲、少事。少务。

在马哈咖沙巴保存于《长老偈》的偈中,他一再称赞禅定的平静。他是个从富足到丰盛的人,在未出家前,他是个财富与和谐都很富足的人;身为比库,他则安住在丰盈的禅定经验中,比在前世的梵天中更为进步。

在一些经文中,他表现得非常严肃,我们不应以此而认为他是生性刻薄的人。他有时会以严厉的话指责别人,如此做是为了教育的缘故,为了帮助他们。当我们看他和阿难达之间的关系时,尤其应该了解这点。

第六章 与天神相遇

我们的资料记载了两次马哈咖沙巴与天神的相遇。之所以在此提出,是因为它们说明了他的独立精神,以及保持苦行方式的决心,连来自更高层次众生的恩惠也不接受。

天女拉雅来报恩

第一次是和年轻的天女拉雅(Laja)。她记得自己能获得天界的快乐,是因为前世在人间身为贫女时,抱着信心供养烘干的米给马哈咖沙巴长老,并发愿:「愿我能分享你所见到的实相!」在她回家的路上,正回想自己的供养时,却遭蛇咬死。她在一片大光明中,立即转生三十三天。

这位天女记得此事,由于感恩而想回报大长老。她来到人间,帮大长老打扫房间与取水。在她连续三天如此做之后,长老在他的房间看见闪闪发光的她,询问过后,便请她离开,他不希望未来的比库批评他接受天神的服侍。

他的恳求并未有所帮助,天女非常悲伤地升到空中。佛陀知道发生了什么事,出现在天女前向她说明善行的价值,以此安慰她。但他也说,修持禁戒是马哈咖沙巴的本分。u

沙咖天帝(Sakka-devanam-inda)来供养

另一个故事谈到马哈咖沙巴在毕钵离洞时,他进入一段七日未受干扰的禅定。七日后出定,他前往王舍城托钵乞食。

那时,五百位沙咖天帝(Sakka-devanam-inda)的随从天女,很想供养他食物。他们拿着准备好的食物接近长老,请求他眷顾她们而接受供养。然而,马哈咖沙巴婉拒了,因为他想眷顾穷人,好让他们能得到福报。她们数度恳求,但是,在他一再拒绝之后,终于失望地离去。

当沙咖天帝听到他们无功而返时,也很想亲自去试试。为了避免遭拒,他化身为老织布工,当马哈咖沙巴接近时,便献上米饭。当米饭被接受时,显得异常芳香。

因此,马哈咖沙巴知道老织布工并非凡人,而是沙咖天帝,他便指责这位天王:「你犯了大错,憍尸迦(Kosiya),你如此做将会剥夺穷人获得福报的机会。别再做这种事了!」

「我们也需要福报,尊贵的马哈咖沙巴!」沙咖天帝回答:「我们也很需要福报啊!但我经由欺瞒而布施你食物是否有福报呢?」「你已得到福报,朋友。」于是沙咖天帝在离开时,口诵庄严的优陀那(udana,即兴语):

啊,布施,最高的布施!

善赠予马哈咖沙巴!

原注

uDhp,Comy.(tov.118);BL,2:265-67.

vDhp.Comy.(tov.56);BL,2:86-89.见Ud.3:7。

第七章 与同修比库的关系

一个如马哈咖沙巴尊者这样致力于禅修者,很难期待他能积极接受并训练许多学生;事实上,藏经中提到他的学生也只有寥寥几个而已。

与比库众说法

在少数记载马哈咖沙巴对比库们说法的经典之一,主题是关于高估个人的成就:

可能有比库宣称他已达最高的阿拉汉果智,于是佛陀或他心通的弟子,便来检视与质问他。当他们质问他时,那比库变得尴尬与惶惑。于是,质问者便知这比库是出于我慢,高估了自己才会这么说。

然后,在考虑原因之后,他了解到这位比库已多闻、受持许多教法,而使得他宣称被高估的成就为实相。洞见了这比库的心之后,他了解到,这比库仍受到五盖所障蔽,并半途而废,其实他还有许多事该做。(AN10:86)

马哈咖沙巴和沙利子的关系

除了少数几例是马哈咖沙巴对不知名比库或一群比库谈话之外经典只有记录他和沙利子与阿难达的关系。

前世中的关系

根据《本生经》,在前世中,沙利子曾两度是马哈咖沙巴的儿子(Jat.509,515),两度是他的兄弟(Jat.326,488),还有一次他是马哈咖沙巴的孙子(Jat.450),一次是朋友(Jat.525)。

在他的偈中,马哈咖沙巴说曾看见上万名梵天降临人间,向沙利子礼敬,并赞叹他(Thag.1082-1086)。

马哈咖沙巴和沙利子的两次对话

马哈咖沙巴和沙利子之间的两次对话被记录在<咖沙巴相应>(Kassapa Samyutta)中。两次都是在晚上,在禅定之后,沙利子去看马哈咖沙巴。

在第一部经中,沙利子问:

「马哈咖沙巴吾友!据说无惭无愧者,不可能达到觉悟,不可能证得涅槃,不可能达到最高的安稳,但有惭、有愧者,则可能达到这些成就。那么差多远,人不可能达到这些成就;又差多远,人可能达到它们?」

沙利子吾友!当比库心想:「如果至今尚未生起的恶与不善法正在生起,这会为我带来伤害」,然后如果他并未生起惭与愧,那么他就是无惭无愧。当他心想:「如果现在未断除已生起的恶与不善法,这会为我带来伤害」,或「如果已生起的善法正在消失,这会为我带来伤害」——如果在这些情况下他都没有生起惭与愧,那么他就是无惭与无愧。如果无惭、无愧,他就不可能达到觉悟,不可能证得涅槃,不可能达到最高的安稳。但有惭、有愧的比库(在那四种情况中,正精进者),则可能达到觉悟,可能证得涅槃,可能达到最高的安稳。(SN 16 :2;节译)

另一次,沙利子问马哈咖沙巴,如来死后,是存在或不存在,或(在某种意义上)既存在,或既不存在也非不存在。针对各种情况,马哈咖沙巴回答:

「世尊不说这些,为什么?因为那既无利益,也不属于根本梵行,因为它不会导致离染、离欲、灭、安稳、正智、觉悟与涅槃。」

「那么,朋友,世尊说什么呢?」

「这是苦——朋友!世尊如是说。这是苦集……苦灭……与灭苦之道——朋友!世尊如是说。为什么?因为它会带来利益,属于根本梵行,因为它会导致离染、离欲、灭、安稳、正智、觉悟于涅槃。」(SN16:12)

我们不明白沙利子为何会提出这些问题,对于阿拉汉(arahant)来说,那应该是十分清楚的。然而,这次对话不无可能是发生在马哈咖沙巴刚出家,尚未证得阿拉汉果时,而沙利子是想要测试他了解的程度;或这些问题是为了其他有此疑惑的比库而问。

马哈咖沙巴和其他比库的讨论

《牛角林大经》(Mahagosinga Sutta,MN 32)中,记载了由沙利子尊者带领的以此团体讨论,其中有马哈咖沙巴和其他几位着名的比库一起参与。

当时,这些长老和佛陀一起住在牛角婆罗树林,在某个明朗的月夜下 ,去找沙利子讨论佛法。沙利子说:「这个牛角沙罗树林如此清新可人,圆月当空,沙罗树花茂盛,天香馥郁流布四周。」

然后,他一一询问在座杰出的长老——阿难达、勒瓦答(Revata)、阿奴卢塔、马哈咖沙巴与马哈摩嘎喇那,哪种比库会为了这座牛角沙罗树林增添光彩。和别人一样,马哈咖沙巴根据自己的性格回答:

沙利子吾友!若有比库他自己是个林住者,并赞颂林住;他自己是个托钵乞食者,并赞颂托钵乞食;他自己是个穿粪扫衣者,并赞颂穿粪扫衣;他自己是个持三衣者,并赞颂持三衣;他自己少欲、知足、离群、独居,并赞叹这些特质;他自己以经达到戒、定、慧、解脱与解脱知见,并赞叹这些成就。这种比库才能成为这座牛角萨婆树林增添光彩。

马哈咖沙巴和阿难达的关系

根据传统的说法,马哈咖沙巴在前世与阿难达尊者有很深的关系。

前世中的关系

阿难达曾两度是他的兄弟(Jat.488,535),一次是他儿子(Jat.450),甚至由此是杀他儿子的凶手(Jat.540),而在此世他是马哈咖沙巴的学生(Vin,1:92)。

阿难达请马哈咖沙巴为尼众开示

在《马哈咖沙巴相应》中,他们之间也有两次对话。他们谈话的主题是关于实际的问题,而和沙利子的谈话,则多指向教理的论点。

有一次(在SN16:10中提到),阿难达请马哈咖沙巴陪他去尼众道场。但遭到马哈咖沙巴拒绝,他请阿难达自己去。可是阿难达似乎很想请马哈咖沙巴为尼众们开示佛法,于是再度提出请求,最后马哈咖沙巴终于同意前往。不过,结果似乎出乎阿难达的预料之外。

在开示结束之后,偷罗低舍(Thullatissa)比库尼高声批评:「马哈咖沙巴大师怎么能冒昧地在多闻圣者的阿难达大师面前说法?者就犹如卖针的小贩想要卖针给制针者一样。」显然这位比库尼比较喜欢阿难达温和的教导,而非马哈咖沙巴严厉甚至有些挑剔的方式,那些方式可能会碰触到她自己的弱点。

当马哈咖沙巴听到偷罗低舍的批评时,他问阿难达:(怎么回事?阿难达吾友!我是卖针的小贩,而你是制针者,或我是制针者,而你是卖针的小贩呢?)

阿难达回答:「尊者!请谅解,她是个愚蠢的女人。」

「当心,阿难达吾友!僧团可能会进一步审查你。怎么回事?阿难达吾友!是你受世尊当着僧众面前赞许,说:『比库们!我能随意达到四色定、四无色定、灭受想定与六神通,而阿难达也同样可以达成』吗?」

「不,尊者!」

「或他曾说:『马哈咖沙巴也同样可以达成』?」

从上面这件事情可看出,马哈咖沙巴尊者并不认为阿难达调和的回答,足以应对当时的情况或完全公平的。偷罗低舍的批评显露了她个人对阿难达的贪着,他一直都受到女性的喜爱,而他也曾强力支持建立比库尼僧团。

偷罗低舍对阿难达情感的连繋,无法被阿难达一语带过,因此马哈咖沙巴以一种乍听之下有点刺耳的方式回应:「当心,阿难达吾友!僧团可能会进一步审查你。」他希望以此警告阿难达,避免过度涉入照顾尼众,因为她们可能会变得他喜欢他,而引起别人的怀疑。因此,马哈咖沙巴的回答,应视为一位离欲阿拉汉对尚未达到究竟解脱者的诚挚建议。然后,马哈咖沙巴立即强调,佛陀称赞的是他自己的禅定成就,而非阿难达的,这指出了两位元长老的心灵层次还差很远,以此激励阿难达努力到达那些成就。后来,偷罗低舍比库尼便舍戒还俗了。①

马哈咖沙巴指责阿难达

马哈咖沙巴尊者与阿难达之间的另一次对话,发生在下述场合(在SN16:11)提到)。有一次,阿难达尊者和一群比库一起去南山游行。这次,有三十位阿难达学生的最年轻僧侣,脱下僧袍还俗了,阿难达结束这次游行后,回到王舍城并去见马哈咖沙巴尊者,当礼敬他并坐下后,马哈咖沙巴说:

「阿难达吾友!是什么原因,世尊会说不可有超过三位比库,在施主家托钵乞食?」

「尊者!有三个原因:为了约束行为不端者;为了好比库们的福祉;以及为施主家考虑。」

「阿难达吾友!那么,你为何那些饮食不知节制,有无正念正知的放逸年轻新戒比库们去游行呢?你的表现就好像在践踏谷粮;你似乎破坏了施主们的信心。v你的徒众分崩离析,你的新人正在疏远,你这年轻人真不知道自己的分寸!」

「尊者我的头发都灰白了,却还不能免于被马哈咖沙巴尊者唤作『年轻人』。」

但马哈咖沙巴尊者仍然重复他说过的话。

这件事本应就此结束,因为阿难达并未否认这项指责,他反对的只是马哈咖沙巴指责时伤人的方式。为了回应这项劝戒,阿难达也曾试图让学生更严谨地持戒。但是,这件事后来还是坏在偷罗难达比库尼手里,她和偷罗低舍都是比库尼僧团里的害群之马。

当偷罗难达听到阿难达被马哈咖沙巴尊者称作「年轻人」之时,义愤填膺地大声抗议,说马哈咖沙巴无权批评如阿难达一样睿智的比库,因为马哈咖沙巴过去曾是别派的沙门、偷罗难达就这样将僧团事物,转变成涉及诽谤的人身攻击。因为从我们先前的陈述可以看出,马哈咖沙巴原本是以独立沙门的身分出家,而非别派的信徒。偷罗难达就像任性的偷罗低舍一样,很快地就舍戒还俗了。

但马哈咖沙巴尊者听到偷罗低舍的言论时,他对阿难达说:「偷罗难达比库尼所说的话鲁莽而轻率,因为我出家以后,除了我出家以后,除了世尊。阿拉汉。正觉者以为,没有追随过其他老师。」然后他提到他初次和相遇的故事。(SN16:11)

原注

u当沙利子进入阿拉汉果定时,马哈咖沙巴尊者曾见到上万梵天众礼敬沙利子,他并说:「强力显赫诸天神,如此上万梵天众,合掌恭敬礼敬彼睿智法将沙利子,安住禅定大禅师:『礼敬彼,最优秀者,礼敬彼,无上尊者。汝之禅定深莫名,吾等感叹未能知。』」

v他因缺乏正知行道,为毁了僧团的(新粮)。他允许不持戒的年轻比库们接触施主,而让后者不服。

译注

①偷罗低舍比库尼是偷罗难达比库尼的妹妹,两个人后来都因犯了巴拉基嘎(parajika)罪,而舍戒还俗。

第八章 佛陀般涅槃之后

接下来要说道的马哈咖沙巴尊者和阿难达的关系,和佛陀般涅槃后,马哈咖沙巴尊者取得僧团领导地位密切相关。

佛陀入灭

佛陀入灭时,五个最重要的弟子当中,只有阿难达与阿奴卢塔两人在场。沙利子与马哈摩嘎喇那都已在那年提前入灭,而马哈咖沙巴和一群比库们,正在从波婆城(Pava)前往古西那拉城(Kusinara)的路上。

途中他走到路旁,坐在一棵树下休息,那时正好有位裸形外道经过,手上拿着一坙据说只生长在天界的曼陀罗花。当马哈咖沙巴看到那朵花时,就知道有不寻常的事发生,所以它才会在人间被发现。他问沙门是否听到任何关于他的老师——佛陀的消息,沙门告诉他:「苟答马(Gotama)沙门已在七天前入涅槃,这朵曼陀罗花就是我从他去世的地方捡来的。」

马哈咖沙巴召开第一次结集的因缘

在马哈咖沙巴那群比库当中,只有阿拉汉们保持平静与镇定,其他还未解脱烦恼者都匍匐在地,哭泣与悲叹:「世尊太早般涅槃了!『世间之眼』太早从我们眼前消失了!」

然而,僧团中有位老年时才出家的须跋陀(Snbhadda)比库,对他的伙伴们说:「够了,朋友!勿悲伤。勿叹息,我们终于摆脱大沙门了。我们一直被他的话困扰,他告诉我们:『这对你的适当的,那是不适当的。』现在我们可以做自己喜欢的事,无须再做不喜欢的事了。」

马哈咖沙巴尊者当时并未回应那些冷酷无情的话,可能是为了避免因为指责须拔陀比库,或如他应得的令他还俗,而引发争端。但我们稍后会看到,在佛陀荼毗后不久,马哈咖沙巴就针对此事,主张召集长老会议,以为后世子孙保存法与律。

然而现在,他只是劝比库们不要哭泣,要记得诸行无常。然后就和同伙们一起继续向古西那拉城(Kusinara)前进。

八分佛陀舍利

直到那时,古西那拉城(Kusinara)的首长始终无法点燃佛陀葬礼的柴堆。阿奴卢塔(Anuruddha)尊者解释,存在于当地的无形天人们想延迟葬礼,直到马哈咖沙巴尊者赶来向大师遗体做最后礼敬为止。

当马哈咖沙巴尊者抵达时,他右绕三匝,双手合十,恭敬地顶礼如来双足。在他那群比库们也随之顶礼之后,柴堆竟然自行燃烧起来。

如来遗体火化是很难得的大事,对于如何分配舍利,在家众与后来派遣使者来的人之间起了争执。但受教育尊者避免卷入争执,其他比库如阿奴卢塔与阿难达也是如此。最后,有位受人尊敬的头那(Dona)婆罗门决定将舍利分成八份,平分给八个要求者。他自己则拿走装舍利的容器。

召开第一次结集

马哈咖沙巴尊者将所分得的舍利拿给马嘎塔国的阿迦答沙都王(Ajatasattu),然后,就想到要保存佛陀的精神遗产——法与律。他会想到如此做,全是因为须拔陀挑战僧团戒律与主张废驰戒律。马哈咖沙巴以此为警惕,除非现在就订下严谨的标准,否则未来将无从保存。

如果须拔陀的态度散布开来——早在佛陀还在世时,就已有数群比库抱持这种态度——僧团与教法都会迅速地衰败与覆灭。为了防范于未然,马哈咖沙巴提议召集诵出法与律的长老大会,为后代子孙保存它们。

伍巴离诵出律藏,阿难达诵出经藏

他将这建议转达该聚集在王舍城的比库们。比库们都同意,并在他们的要求下,选择了五百位长老,他们全都是阿拉汉,唯一的例外者是阿难达。

阿难达的处境非常尴尬。由于他尚未达到究竟目标,因此不被允许参加集会;但由于他最擅长背诵佛陀的所有经典,所以又定得出席。唯一解决的办法,就是对他最后通牒,一定得在结集开始前证得阿拉汉果。所幸他赶在会议开始前那晚完成,因此获得成为第一次结集的五百人之一。当时其他比库都已离开王舍城,前往参加集会。

会议进行的第一个专案——律,由律藏的第一专家伍巴离(Upali)尊者诵出。第二个项目,编撰经典中的教法,是在马哈咖沙巴尊者的质问下,由阿难达诵出所有经文,后来被结集成「经藏」(Sutta PITAKA)的五部。②

主张不可舍弃微细戒

最后讨论的是,关于僧团的特别事务。其中,阿难达提到,在佛陀入灭前不久,曾同意舍弃微细戒。当阿难达被问到是否曾问佛陀,这些微细戒是指什么时,他承认忽略了这点。

如今在集会中,比库们对于这件事表达各种意见。由于并未获共识,马哈咖沙巴请与会大众三思,如果断然舍弃戒律。在家众与公众会指责他们,佛陀一去世就急着放松戒律。因此,马哈咖沙巴建议应保存戒律,无有例外,最后就做成这样的决定。

在主持一次结集后,原本就受到高度尊敬的马哈咖沙巴尊者,地位更形提升,而被视为僧团的实质领袖。最主要是因为他相当资深,是当时存活最久的弟子之一。v

之后,马哈咖沙巴将佛陀的钵传给阿难达,作为忠实保存佛法的象征。因此,一般认为马哈咖沙巴是僧团中最有价值的接班人,而他则选择阿难达为继他之后最有价值的人。

遗体禅坐鸡足山中

在巴利文中,没有关于马哈咖沙巴去世时间与环境的记载,但在梵文史书里的「法之大师」中,根据北传佛教,提供了一个大长老奇特的结局。w根据这个记载,在第一次结集之后,马哈咖沙巴了解到自己已完成使命,并决定般涅槃。他传法给阿难达,对圣地做最后礼拜后,就进入王舍城。

他想要通知阿迦答沙都王自己即将入灭,但国王正在睡觉,马哈咖沙巴不希望吵醒他。于是单独爬上鸡足山(Kukkatapada)顶,盘腿坐在岩洞中,并决定要保持身体的完整,等到未来佛美德亚(Metteyya,古译:弥勒佛)出世。马哈咖沙巴要将苟答马佛(Gotama,古译:乔达摩佛陀)的袈裟——世尊在他们首次见面时亲手赠予的那件粪扫衣,亲手交给美德亚(Metteyya)。然后,马哈咖沙巴进入究竟的涅槃,或根据另一种说法——入灭尽定③。此时大地震动,天人散花在他身上,山则阖起将他包在里面。

不久之后,阿迦答沙都王与阿难达去鸡足山要看马哈咖沙巴。山开启一部分,马哈咖沙巴的身体呈现在他们面前。国王想要将它火化,但阿难达告诉他马哈咖沙巴的身体必须保持完整,直到未来佛美德亚(Metteyya)出世。然后山又再度阖起,将阿迦答沙都王与阿难达隔离在外。

中国佛教传统标示鸡足山的位置是在中国西南,中国有许多传说都记载,有虔诚的信徒前往朝山,历经艰难,就是要一睹在等待未来佛出世的马哈咖沙巴禅坐遗体。

原注

u第一次结集记载于Vin.2;284ff

v虽然注释说,马哈咖沙巴在第一次结集时是一百二十岁,但是,这说法很难取信于人,因为这意味着他比佛陀要大上四十岁,在他们第一次见面时,他已是七十五岁的老人了。

w这段历史完整重现在《阿首咖传》(Asoka vadana,古译:阿育王传)中,并在《天业譬喻》(Dkvyavakana)与其他作品中,包括对应于《相应部》(SN)的北传梵文本的《杂阿含经》(Samyudagama)均有节录。此处摘要是根据拉莫特(Etienne Lamotte)的《印度佛教史》(Histlry of lndian Buddhism),pp.206-207。虽然来源使用梵文,但为了本传记其余部分取得一致,我们使用巴利语的对照语。

译注

①根据《善见律》、《长部·大般涅槃经》中所说,这位比库是老年出家的须拔陀。在《五分律》、《四分律》、《长阿含,游行经》中,说他是六群比库之一的释种跋难达。此外,《十诵律》等,只是说是老年出家不懂事的摩诃罗比库。

②五部:即《长部》《中部》、《相应部》、《增支部》、《小部》。

③灭尽定:或译为(灭受想定)。在此定中,心与心所之流完全暂时中止,是只有已获得一切色定,无色定的不还者与阿拉汉,才能获得的定。

第九章 马哈咖沙巴的偈

在《长老偈》中,有四十颂(Thag.1051_1090)归于马哈咖沙巴(Mahakassapa)尊者。这些偈反映了大长老的一些特质与德性:他的苦行习性与少欲知足:他对自己与同修比库的严格;他的独立精神与自主;他对独居与远离人群的喜爱;他对禅修与定境的投入。这些偈也显示出长行文章中未呈现的事:他对周遭自然之美的敏感度。

这里只选录部分偈,我们读到的几乎全都是莱丝.大为斯(C.A.F.Rhys Davids)与诺曼(K.D.Norman)的翻译。

少欲知足,乐于苦行

首先,是劝诫比库对比库生活的四种基本资具,要练习少欲知足:

我从山居走下来,

进入城市行乞食。

行礼如仪见一人,

麻风患者正进食。

满手鳞癣与病状,

将一勺食布施我。

于彼置食入钵时,

一指掉落于其中。

我于墙角坐下来,

享用他布施之食,

吃时以及结束后,

我无丝毫厌恶感。

残羹剩饭以为食,

难闻尿液为医药,

露天树下为住所,

以粪扫衣为衣服:

专精于此诸事者,

山河大地皆其家。w(Thag.1054-1057)

攀爬山岩,离欲修禅定

当马哈咖沙巴被问到,为什么在年迈时,仍每天上下攀爬岩石,他回答:

高山巨岩陡峭坡,

有人攀爬极费力,

以神通力马哈咖沙巴升。

正念正知佛之子。

每日托钵回住处,

爬上高耸之山岩,

马哈咖沙巴离欲修禅定,

恐惧战栗皆舍弃。

每日托钵回住处,

爬上高耸之山岩,

马哈咖沙巴离欲修禅定,

熄灭炽燃之贪欲。

每日托钵回住处,

爬上高耸之山岩,

马哈咖沙巴离欲修禅定,

所作皆办已漏尽。(Thag.1058-1061)

树化云彩,于山岩心喜悦

人们又问马哈咖沙巴尊者,为什么以他的年纪,还想要住在森林与山上。难道不喜欢竹林精舍或其他城里的寺院吗?

迦利树花星罗布,

我于此区心喜悦;

象声回响实可爱,

此山岩令我欣喜。

湛蓝云彩之色光,

流泉淙淙清且凉,

赤色甲虫覆其上:

此山岩令我欣喜。

湛蓝云峰如实塔,

如有尖顶之高楼,

象声回响实可爱,

此山岩令我欣喜。

于我足矣欲修禅,

于我足矣坚且觉,

于我足矣比库身,

坚定欲求究竟果。

于我足矣欲安乐,

具坚定心之比库。

于我足矣欲精进,

坚定心之安稳者。

彼如亚麻之蓝花,

如覆云彩之秋空,

且有鸟群许多种,

此山岩令我欣喜。

无俗人群访此山,

唯有在地之鹿群,

且有鸟群许多种:

此山岩令我欣喜。

清水流过宽峡谷,

鹿与猴群常出没,

苔藓湿毯覆其上,

此山岩令我欣喜。

五部合奏之音乐,

无法给我这般喜,

如从一心之所得

我获佛法之正智。(Thag.1026-1071)

超越三界,苦行第一

在接下来的偈中,马哈咖沙巴尊者发出他自己的「狮子吼」:

尽此佛土之范围,

除了大圣本人外,

我是苦行第一者:

无人堪舆我相比。

大师已受我服侍,

佛陀教法已完成。

沉重负担已放下,

后有之根已拔除。

苟答马不执无数

于衣于住或于食。

彼无染如净莲华,

超越三界向出离。

四念处为彼劲项,

大圣具信为彼手,

其上彼眉圆满智,

熄灭诸欲明行足①。(Thag.1087-1090)

原注

u《长老偈》的英译本:(1)Psalns of the Brethren.Trans.C.S.F.Rhys Davids.PTS,1913.(2)Elders’Verses,vol.1.Trans.by K.R.Noman.PTS,1969.

v这些偈的引介语是援引自《长老偈注》

w直译为「真正是四方之人」,即无论他找到什么地方可住,都可以从中得到满足。

x本句巴利文为Alam me atthakamassa.由于马哈咖沙巴已达到究竟果,亦即阿拉汉果,因此他的偈必须被诠释为大力劝进他人,或指他想进入涅槃的直接禅定经验。

y我们在此发现巴利藏经文献里,少数提到「佛土」概念的一例。

z这首偈是通用的,在马哈摩嘎喇那的偈中也曾出现过。

译注

①明行足:佛陀的十种德号之一,意指具足明与行。「明」是指等天眼明、宿命明、信、惭、愧、多闻、精进、念、慧、色界四种禅、共有十五种圣弟子趋向涅槃的法行。由于明具足,一切智圆满:由于行具足,大悲圆满。

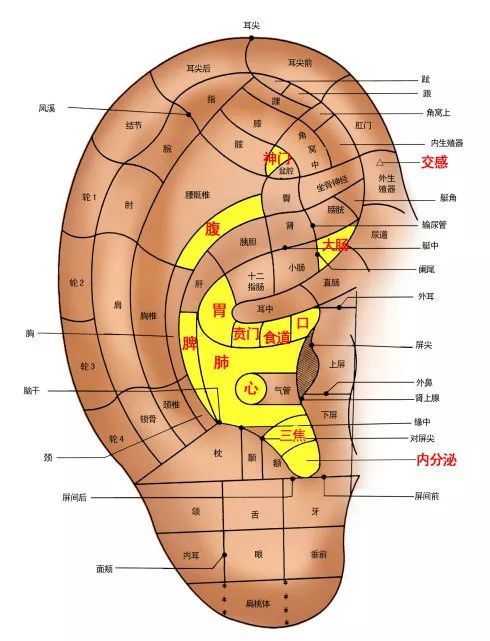

揉耳朵:补肾 健脑 预防疾病

文章来自互联网

坚持揉搓耳朵好处多

中医上面有记载,在小小的耳朵上,分布着93个穴位,全身器官组织在这里都有特定的反射区。当身体有病变的时候,往往会在耳朵相应部位出现疼痛敏感,其皮肤的感应也会发生变化。这样,通过刺激耳朵的相应部位,就可以预防和治疗相应的疾病。

耳与全身的生理、疾病有密切关系,传统中医认为“五脏六腑,十二经脉有络于耳”,因此,平时如能坚持搓耳、捏耳,就可强健身体,疏通经络,活血补气。 常搓耳朵还能增益容颜。治疗高血压、低血压,清脑明目,增强抵抗力,和抗衰老的效果。

肾主耳,所以 搓热耳垂 ,有补肾的效果。

动作要领:双手搓耳朵,自上而下,从耳尖到耳垂 ,上下搓50-100次。

将这些套动作做完后,你如果觉得耳朵发烫,浑身充满暖意,手上也微微出汗,说明效果达到了,全身的气血、经络和五脏六腑都得到了一次锻炼和清洗。

甩腿功 治愈膝关节

https://v.qq.com/x/page/k06586rm6on.html

摘自日野原重明《活好》一书

原来这个方法还真是大有来头,源于迄今所发现的最古老的一部导引典籍《引书》,是 1984 年 在湖北江陵张家山出土的竹简。“引膝痛”是《引书》专门针对膝关节疼痛给出的指导方案。方法是:单手扶住一个支撑点,一条腿支撑身体,另一条腿前后摆动千次,两侧倒换着做,可以在两个小时内分几次完成,方法简单,一看就会,再看原理,可谓大道至精至简。

治疗膝关节痛,摆动的却是髋关节,这是什么道理呢?

膝关节痛,直接练膝关节,不仅痛苦效果也不好,甩动髋关节,就牵扯了膝关节周围的肌腱、韧带,整个系统就联动起来了,没想到一个简单的动作后面有这么缜密的心思。视频中的罗从风医生用西医解剖学解释了其中的原理。膝关节周围有很多肌腱和韧带附着点,附着点的另一头就在髋关节骨盆的上面,甩动髋关节就拉动了膝关节周围的肌腱和韧带,增加膝关节滑液的流动,使软骨的再生得到增强,从而整体改善膝关节的功能,缓解疼痛。

真是不能不佩服我们古代的医家,他们不知道什么解剖学,却懂得利用相互关系整体辨治,治本以治标。古老的智慧惠及后世,功德无量。

视频中的顾女士介绍了自己用这个方法的过程和效果。她用这个方法两年了,她说,甩到半年的时候,站着的时候腿不麻了,走平地不疼了;到一年以后,上下楼也不疼了;意外的收获是腰上的赘肉少了,体重减了二十斤。以前腿疼,哪里也不敢去,现在到处去旅游。

看完视频,我着手准备,买了瑜伽砖垫脚,还做了个循序渐进的小计划。11月4日开始练起。

甩腿一个月以来也有些心得。一是,要放松自己,心静体松,不能拿着劲儿,比如扶着支撑点的手只是松松的扶着即可,不用着力。二是,腿尽量甩得高一点儿,脚尖往上往后翘,腿下来的时候,脚尖尽量向后伸,这样可以活动踝关节,抻拉腿后的筋道。

动态站桩:平甩功

https://haokan.baidu.com/v?vid=3689669304167054850&pd=bjh&fr=bjhauthor&type=video

文/李凤山

平甩功主要在“平”的意境上多下功夫。平甩功能让气血到达四肢末梢,排出不洁之气,而且基于十指连心的道理,气血会回流循环到五脏六腑,使全身气脉畅通,筋骨松开,使全身灵活,有弹性。这个功法学起来很简单,而且经过持恒锻炼,可以改善各种身心病症。这个看似平凡的功法,却可以练出不平凡的效果。

许多的甩手功有练习的禁忌,而且不是什么人都适合练习,但是梅门的平甩功不同,它用是经过梅门多年的体证,属细水长流型。在动作上讲究宁可慢不要快,练的时候全身放松,手自然摆动,但虽说是放松,但松中有动,而非完全的静止;动中又有松,也非用力的动态,所以是一种很细致的运动,而且阴阳调和,刚柔并济。此外,练习时只要呼吸自然就好,所以非常适合普传。因此,所有爱好修行、养生、气功、导引术的人,都应首先学习平甩功。

平甩功具有以下几项特点:

只需要方圆场地即可练习。

简单易学,调和阴阳,不会走火岔气。

简易进入身心平衡的状态,可提高锻炼者的学习兴趣。

练后立即见效,可达循环,排毒,补充与平衡的效果,让人倍觉可贵。

因为简单,所以容易养成每日练功的习惯,此为学习任何功夫的基本条件。

在修行过程中遇到瓶颈时,平心静气,轻松平衡的甩,平甩功可助一臂之力,突破障碍。

想要达到身心合一,万法归一的境界,也可靠平甩功来导引。

若想永远保持健康的身心,试试天天平甩不间断。

平甩功锻炼的动作说明

1、双脚与肩同宽,平行站立,呼吸自然。双手举至胸前,与地面平行,掌心朝下。

2、两手前后自然甩动,保持放松,不要刻意用力往后抬。气功要心平气和,全身放松。甩到舒服的位置,利用惯性,把手甩回至胸前。双手轻松打直,保持平行,五指微微舒展。

3、甩到第五下时,手往后甩的同时双膝微微下蹲,轻松的上下弹动两次(注意是弹动,不是弯两下)

练功注意事项:

1、一开始就要培养一种心境:不取巧,不求快,不贪功。

2、脚踏实地,呼吸自然。

3、双手在前面保持摆平,微微舒指,高度不过肩。

4、身形中正,左右平衡。

5、蹲的时候,保持膝盖弹性,视个人放松状况,可高蹲亦可低蹲。

6、速度和缓,保持规律。

7、每回至少甩10分钟(约500下),一日甩三回,若能一次持续甩20-30分钟,效果更好。

8、练毕,慢慢喝杯温开水,更有助气血循环,气机稳定。

平甩功的反应:

刚开始练习平甩功,可能会出现「酸、痛、麻、痒、胀」这五种排毒效应的感受,又称之为“五感”,但是锻炼一段时间之后,因个人身体状况不同,会产生更深入的反应现象。

「酸」:平甩时,在关节,腰部,颈部,背部,手或胳臂产生酸的现象,多是因为平时累积劳累的缘故。一个人若是长期过劳或紧张,会造成元气受损,抗体也会相对减弱。透过平甩,可以很快的把这种累积甩掉。

「痛」:出现痛感,是因为累积太久,以至于某些部位已经全然不通或几乎已经不通了。没有锻炼的人,在一般循环下,每次气血循环到那些不通的地方,就会自动躲开,久而久之,就形成了阻碍,于是碍久了成“癌”。“碍”有两种现象,一种是身体的堵塞,一种是心理的挂碍。身体和心理的阻碍,必须相提并论来调整,才能更见其功,但是如果没有正确的功法加上持恒的练习就经常会有力不从心的现象。

「麻」:麻的现象有两种,一种在是打通的过程中,遇到原本有阻碍的地方,因为气不断的去通它,所以产生的酸麻的感觉,这是可喜的现象,因为如果没有去疏通这些阻碍的地方,它就会堵住,堵到最后就会变痛了。另一种则是“麻木不仁”,意思就是每次气经过某个地方,感觉好象那里空了一块,似乎没有东西可以经过,这种现象相当危险,因为气血若是不能通过,就会变成淤血,淤血久了,就会腐坏,腐坏久了,若碰到细菌的感染,易变成“癌”。

「痒」:甩手时感觉到痒,是因为气到了,这种痒,不是外面有虫子在爬的痒,而是完全从里面发展出来的痒,搔也搔不到痒处的痒,这是可喜的现象,表示功有练进去了。

「胀」:胀的感觉通常出现在身体的末梢,这表示回流不够好,身体若是不畅通,心就不畅通,身畅而后心畅,心畅而后身更畅,身心是相互辉映的。一般人身体出了毛病,很少能继续保持心情愉快,情绪低落,会造成生命力降低,抗体衰弱,免疫功能变弱,但是只要持恒的平甩,就可以改善回流欠佳的现象,使得身心舒畅。

平甩功的调整:

任何功法都不能练老。在练平甩功的过程中,要时时反观自省,藉由一些角度来自我检查,自我调整:

1、注意两脚是否平行,身体是否平衡。

2、注意呼吸是否始终保持内外平衡,逐渐去领会生生不息的韵律感。

3、注意是否练出气达末梢的感觉,如此才能跟五脏六腑相互辉映。

4、注意练功所产生的“五感”,去仔细体会身体的健康程度。

5、注意速度,避免越甩越快,才能形成一定的惯性,不使气机浮躁,使精神系统和神经系统达到最完美的协调。

平甩功的功效:

甩500下约10分钟 ,第一个10分钟可以达到浑身的循环,第二个10分钟开始进入我们身体过劳之处,第三个10分钟开始调整病灶,达到以柔克刚的境界。

平甩时,因为放轻松,保持四平八稳,全身上下不用力,自然而然可练出韧性和弹性,体会“在有力中无力”“在无力中有力”的意境。

平甩的屈膝动作,非可以负重与用力,要保持轻松,因此长期锻炼之后,膝盖会更灵活有劲,不老化,甚至退化的关节也会活化开来。每甩第五下蹲一蹲,松中带沉,一沉到底,让人不会心浮气躁,也不会因为不断地动而变得身体紧张。这个规律性,使人动静合一,自然集中,日久渐能进入高妙的神定状态。

整体来讲,十指充满而后感传,由感传而循环,因此,五脏六腑很容易得到滋养,甚至受损的脏腑也会得到修复。即使是年纪大的人,只要用心锻炼,就可以消除许多老毛病和老人病,达到一通百通的效果。

黄文殊单尊修法仪轨

黄文殊修法仪轨

夏坝活佛由藏译汉

普明智慧光,敬礼妙吉祥,文殊修法藏,明释秘窍诀。

噶丹不共耳传,极甚深文殊师利法藏之中,黄文殊单尊修法仪轨如下:

皈依:

度化有情首自脱,轮回淤泥利他故,为证无上圣菩提,皈依一切如来尊。

本师所授证道要,显密法藏利他故,为行相融于自心,皈依教证殊妙法。

随行善士胜福田,此法甚深利他故,为求修道善伴侣,皈依僧伽大众尊。(三遍)

四无量及菩提心:

我为一切有情故,所修行愿诸善根,刹那不舍坚定住,愿发无上菩提心。

愿诸众生永具乐,永离众苦及苦因,随喜安乐永乐因,正等远离贪嗔位。(三遍)

此处课加诵一遍兜率天上师瑜伽以积资粮,并随力念诵宗喀巴大师祈祷文。

正修:

观自世俗身,心呈蛋形,心尖向上,心中月轮之上,桔黄“帝”字,放光照明一切情器世界,净化一切污染。一切情器世界化光融入自身,自身融入“帝”字,“帝”字融入涅槃点,涅槃点化为虚空。

观想:

嗡 梭巴瓦许勿达 萨日达日麻 梭巴瓦许勿多杭(观空咒)

观自性空,空中生起,白色“邦”字,化为莲座,座上“阿”字,月轮之上,桔黄“帝”字,“帝”字放光,供养诸佛,度化有情,功德化光,聚於“帝”字,刹那化为,至尊文殊,身色桔黄,一面二臂,右手执持,智慧宝剑,左手胸持,乌巴花根,齐耳花上,八千般若,莲月轮上,金刚跏趺,彩绸天衣,众宝严饰,五髻绀青,息面笑容,十六童贞,现而无性,镜中映像,明亮光身,围五光环,金刚三门,顶轮“嗡”字,喉轮“阿”字,心轮“帝”字,上现“吽”字。

供养:

嗡 班甲日阿弥日答 滚扎利 哈纳哈纳吽呸(甘露明王咒)

嗡 梭巴瓦许勿达 萨日达日麻 梭巴瓦许勿多杭(观空咒)

观自性空,空中生起白色八个“邦”字,化为无量广博严净之宝器,器中生起蓝色“吽”,化为八供,清净无碍,能生起无漏妙乐也。

嗡阿刚阿吽。嗡巴当阿吽。嗡布白阿吽。嗡都白阿吽。嗡阿洛格阿吽。嗡更德阿吽。嗡纳微德阿吽。嗡下达阿吽。(加持八供)

自心“吽”字放光,从自性界迎请至尊文殊师利随行圣尊佛子,入座眼前空中。

嗡 阿亚曼祖希日 萨巴日依瓦日阿 阿刚 巴日底恰吽娑哈

嗡 阿亚曼祖希日 萨巴日依瓦日阿 巴当 巴日底恰吽娑哈

嗡 阿亚曼祖希日 萨巴日依瓦日阿 布白 巴日底恰吽娑哈

嗡 阿亚曼祖希日 萨巴日依瓦日阿 都白 巴日底恰吽娑哈

嗡 阿亚曼祖希日 萨巴日依瓦日阿 阿洛格 巴日底恰吽娑哈

嗡 阿亚曼祖希日 萨巴日依瓦日阿 更德 巴日底恰吽娑哈

嗡 阿亚曼祖希日 萨巴日依瓦日阿 纳微得 巴日底恰吽娑哈

嗡 阿亚曼祖希日 萨巴日依瓦日阿 下达 巴日底恰吽娑哈

灌顶:

如是祈祷所请文殊师利等一切圣尊,手持甘露宝瓶授我灌顶

如何怙主文殊曾,为利有情授灌顶,如同智慧甘露水,我今为子受灌顶。

嗡 阿亚曼祖希日 萨日瓦达塔噶达 阿必克依噶达 萨玛雅 希耶阿吽。(灌顶咒)

本尊手持甘露宝瓶,於自顶门授灌顶,自己体内甘露充满,消除一切污染。所余甘露化为五股金刚杵,於顶轮庄严。

杂吽榜火。智慧尊等融入三昧耶体内成二无分别也。

观想持咒:

自心之中,六齿轮中,月轮之上,桔黄“帝”字,六齿之上,桔黄“帝”字,自身文殊,舌面之上,桔黄“帝”字,字头向内,心间咒轮,放桔黄光,充满体内,净诸业障,此光外照,度化有情,登文殊位,供养诸佛,及诸佛子,十方净土,诸佛菩萨,智悲德能,声闻缘觉,断证功德,内外贤者,及班智达,闻思修慧,讲辨作等,一切智慧,化为“帝”字,从诸净土,十方而来,融入自心,种字“帝”内,“帝”字发光,消除一切,无明黑暗,生起通达三藏一切教证智慧也。

帝…(黄文殊种子字,至少1000遍)

嗡阿日阿巴杂那帝 (黄文殊心咒,至少108遍)

帝…(一口气念108遍)

忏悔(百字明)

嗡 班甲日萨埵瓦 萨玛雅 玛努巴拉雅 班甲日萨埵瓦 底瓦诺巴底刹 德日卓美巴瓦 苏埵卡约右美巴瓦 苏波卡约右美巴瓦 阿努日阿格多美巴瓦 萨日瓦悉地美巴日雅恰 萨日瓦噶日玛苏甲米 基当木谢日央木古汝吽 哈哈哈哈火 巴噶宛纳 萨日瓦达塔噶达 班甲日玛米木加 班杰日巴瓦 玛哈萨玛雅萨埵瓦 阿 吽呸(三遍)

回向文:

我以此善业,速成文殊尊, 众生无一余,尽引彼佛土。

朵马加持修法仪轨

嗡 班甲日阿弥日答 滚扎利 哈纳哈纳吽呸(甘露明王咒)

嗡 梭巴瓦许勿达、萨日达日麻 梭巴瓦许勿多杭。(观空咒)

观自性空,空中出生白色“重”字,化为无量广博严净之宝器,於诸器中“嗡阿吽”次第放光,化为天馐所成朵玛,透明无漏之智慧甘露如海的供品也。

嗡阿吽(三遍加持)

自心帝字发光召请一切圣尊、护尊、方神、地神安住面前八方,诸尊舌尖各发一束白色光管,受享一切味供。

嗡 阿亚曼祖希日 萨巴日依瓦日阿 诶当巴林达 卡卡卡依卡依(三或七遍)

嗡 阿亚曼祖希日 萨巴日依瓦日阿 阿刚 巴日底恰吽娑哈

嗡 阿亚曼祖希日 萨巴日依瓦日阿 巴当 巴日底恰吽娑哈

嗡 阿亚曼祖希日 萨巴日依瓦日阿 布白 巴日底恰吽娑哈

嗡 阿亚曼祖希日 萨巴日依瓦日阿 都白 巴日底恰吽娑哈

嗡 阿亚曼祖希日 萨巴日依瓦日阿 阿洛格 巴日底恰吽娑哈

嗡 阿亚曼祖希日 萨巴日依瓦日阿 更德 巴日底恰吽娑哈

嗡 阿亚曼祖希日 萨巴日依瓦日阿 纳微得 巴日底恰吽娑哈

嗡 阿亚曼祖希日 萨巴日依瓦日阿 下达 巴日底恰吽娑哈

文殊菩萨赞:

谁之智慧,离二障云,犹如净日极明朗。

所有诸义,如实观故,胸中执持般若函。

诸有於此,生死牢狱,无明暗覆苦所逼。

众生海中,悲同一子,具足六十韵音语。

如大雷震,烦恼睡起,业之铁索为解脱。

无明暗除,苦之苗芽,尽皆为断挥宝剑。

从本清净,究竟十地,功德身圆佛长子。

百一十二,相好庄严,除我心暗礼文殊。

菩提道次第回向文:

久勤所积二资粮,宽广如空尽所有,为导痴蔽慧眼众,我愿成就胜者王。

未到彼位生生中,皆得文殊悲摄受,值遇胜道全次第,修习令诸胜者喜。

我所实解道关要,由猛利悲引方便,灭除众生愚蒙心,长久住持圣者教。

诸凡圣教未被地,或虽已被复衰微,心为大悲极撼动,显扬如是利乐藏。

佛及佛子希有业,所成菩提道次第,赐益求解脱众心,永护胜者大事业。

成办修道妙顺缘,及除违缘人非人,愿其生生不远离,诸佛所赞清净道。

若时如理勤修习,最胜乘中十法行,尔时力士常作伴,吉祥大海遍十方。

百字明(三遍)

供品未备诸失误,所有过咎请宽容,薄伽凡等诸刹土,还皆复临而祈请。

嗡班札母。(送圣咒)

如是供养竟,诸尊各各返其原处。

祝愿师寿康,善业弘十方,洛桑圣教灯,永照众生亮!

法王宗喀巴,圣教日兴隆,违缘俱消灭,顺缘悉增长,

自他三世善,回向二资粮,无垢亦无染,法矩常明耀。

1999年12月17日凌晨一点二十三分 夏坝活佛译于理塘长青春科尔寺自修室。整理:释法净、释本净。

吉祥圆满